论景祐兴学

2016-05-20刘冲

刘 冲

学校是时代文化的表征之一,通过对地方府、州、军官学建设的考察,可窥见北宋历朝政府教育政策和文化的发展过程。宋代教育史研究者常将庆历新政、王安石变法及蔡京主政时期的三次兴学运动作为研究前提①现代学者中较早论证北宋三次兴学运动的为全仁经先生,见其《北宋中后期的三次兴学运动》,《抚州师专学报》,1985年第2期。此论点之后被广泛称说,几乎已经成为宋史常识。代表性论著如苗春德主编:《宋代教育》,开封:河南大学出版社,1992年版,第20-26页。最近出版的李同乐《北宋士大夫的政治理想和实践——以北宋前中期为中心的研究》一书亦接受这种看法,杭州:浙江大学出版社,2015年版,第90页。,对于北宋存在着上述三次兴学运动这一观念起源的追溯和立论前提的反思却并未涉及,对兴学运动含义的辨析也尚付阙如。此前仁宗天圣、明道、景祐、宝元年间的地方官学的发展,虽有学者予以关注并有简单研究②宋人章如愚已经对这一时段兴学活动的资料予以汇编,见《群书考索》后集卷二六《士门》学制类,北京:书目文献出版社影印明正德慎独斋刊本,1992年版,第617-618页。现代研究成果中,郭宝林先生率先提出“北宋第一次大兴州郡学是在景祐前后”,见《北宋的州县学》,《历史研究》1988年第2期,第81-82页;陈植锷先生亦提出天圣、景祐州县建学为北宋第一次兴学运动的说法,见氏著《北宋文化史述论》,北京:中国社会科学出版社,1992年版,第124-125页。此说虽未被广泛承认,但一些论著明显受到其影响,如李国钧、王炳照总主编,乔卫平著:《中国教育制度通史》第三卷《宋辽金元》,济南:山东教育出版社,2000年版,第62-65页;李兵:《书院与科举关系研究》,厦门大学博士论文,2004年,第31-32页。,但关于此次兴学过程、特点和意义的研究仍留有一定的空间,故笔者不揣浅陋,欲就三次兴学运动观念提出的关注点、相关概念的界定和景祐时期州学发展的概况及特点、意义提出一些自己的看法,不当之处敬请方家指正。

一、庆历等三次兴学运动的提出及兴学运动的界定问题

就现有资料看,最早提出北宋三次兴学运动的是苏轼,其言“朝廷自庆历、熙宁、绍圣以来,三致意于学矣,虽荒服郡县必有学”。①见孔凡礼点校:《苏轼文集》卷一一《南安军学记》,北京:中华书局,1986年版,第374页。他卒于宋徽宗建中靖国元年②脱脱等撰:《宋史》卷三三八《苏轼传》,北京:中华书局点校本,1985年版,第10817页。,不及见之后的北宋历史,故并未提及徽宗时的学校发展状况。至南宋,吴儆提出“本朝庆历、熙丰、崇观间,盖尝三致意于此(学)矣。时方承平,既庶而富,举天下郡县皆得立学,举天下之学者而馆之、教之、选举之,德至渥也”。③吴儆撰:《竹洲集》卷一一《休宁县修学记》,影印文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆,1986年版,第1142册,第260页。现代学者所称的庆历、熙丰、崇宁三次兴学运动的观念已然形成。吴儆、苏轼概括出三次兴学运动,其观察角度是自上而下,判断依据在于中央政府的政策向教育倾斜。《宋大诏令集》中还收有庆历、崇宁两次兴学的诏书④司义祖整理:《宋大诏令集》卷一五七《政事十·学校》,北京:中华书局排印本,1962年版,第590、591页。,马端临通过分析后指出神宗时曾“大兴学校”,绍圣时宋廷亦多有发展州郡官学教育的政策出台。⑤马端临:《文献通考》卷四六《学校考》七,北京:中华书局点校本,2011年版,第1341、1342页。

在宋人的追述中,庆历新政中发展地方教育的行为成为本朝第一次兴学运动。如经历此事的余靖就认为仁宗“兴葺治本,二纪于兹(郡国之学),乃诏郡县立学,祥延褒博”。⑥余靖:《武溪集》卷六《饶州新建州学记》,《宋集珍本丛刊》影印明成化九年刻本,北京:线装书局,2004年版,第3册,第214页。南宋袁燮亦指出:“庆历兴学之后,虽陋邦小邑,亦弦诵相闻”。⑦袁燮:《絜斋集》卷一〇《四明教授厅续壁记》,影印文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆,1986年版,第1157册,第121页。但对于此次兴学的成绩,当时也是有质疑的。曾巩于皇祐元年写道:“庆历三年,天子图当世之务,而以学为先,于是天下之学乃得立。而方此之时,抚州之宜黄犹不能有学。士之学者皆相率而寓于州,以群聚讲习。其明年,天下之学复废,士亦皆散去”。⑧曾巩撰,陈杏珍、晁继周点校:《曾巩集》卷一七《宜黄县县学记》,北京:中华书局,1984年版,第280页。张耒也说:“庆历中,始诏郡县立学,而信都乃即孔子庙而为之,仅以塞诏,其后为守者欲兴之数矣,皆不果成”。⑨张耒撰,李逸安、孙通海、傅信点校:《张耒集》卷五〇《冀州州学记》,北京:中华书局,1990年版,第775-776页。曾巩、张耒的注意力无疑放在了地方对中央政策的落实层面。正是由于关注角度的不同,才导致上述互相矛盾的说法的产生。我们今天研究宋代教育史,不仅要关注北宋朝廷出台相关政策的层面,还要关注州郡落实诏令的状况,甚至更要注重后者。而其前提在于首先要对相关概念做出严格的界定,使其既便于我们的研究,又符合历史发展的脉络。如此处理,方有助于对北宋教育史进行更加深入的探究。

宋人观念中的“兴学”、“建学”,含义是比较模糊的,一般是指政府出资、赐书扶持教育。如南宋时所编纂的《类编皇朝大事记讲义》卷五即有“兴学校、赐九经”条,所列材料为太宗太平兴国二年赐白鹿洞九经一事,作者吕中在此将书院界定为“乡学”,以对应于地方官学的“郡国”之学。⑩吕中撰,张其凡、白晓霞整理,上海:上海人民出版社,2014年版,第115页。马端临严格界定了“乡党之学”与“州县之学”的区别,并指出“州县之学,有司奉诏旨所建也”,见《文献通考》卷四六《学校考》七,第1340页。同书卷七“建学”条所列则为真宗大中祥符二年赐曲阜先圣庙学以“应天府书院”额一事,并认为“州郡置学始此”。⑪吕中撰,张其凡、白晓霞整理《类编皇朝大事记讲义》,第153页。应当指出的是,宋初三朝类似的活动还有数例⑫《文献通考》卷四六《学校考》七,第1339页。,吕中所举并不具有代表性,他关于兴学的说法也未成为当时人的共识,其中重要的问题是宋人所称的兴学运动的对象指的是州郡官学,亦即“郡国之学”或“州县之学”,而非书院等私人所建的教育机构,再者吕氏所列的兴学举动并未成为一场具有普遍性的运动。

兴学运动中的兴学是有特定内涵的,不能简单将其视为零星的赐书赐田的活动,前人对此并无严格界定。北宋建立后“因唐制,天下州县置夫子庙与学,用古道也”。①祖无择:《洛阳九老祖龙学文集》卷七《郴州学记》,《宋集珍本丛刊》影印清钞本,北京:线装书局,2004年版,第7册,第694页。当时地方教育场所除书院和一些私塾外以庙学为多,州县多行权宜之计,于孔庙中聚徒讲授,故朝廷多有赐书各地文宣王庙之举②《宋会要辑稿》崇儒二之二、三,北京:中华书局影印本,1957年版。。孔庙的功能以春秋释奠这一祭祀活动为主③蔡襄撰,吴以宁点校:《蔡襄集》卷第二八《福州修庙学记》,上海:上海古籍出版社,1996年版,第492页。,宗教色彩较为浓厚;且宋初以来多破败不堪,教学环境极为不佳;很多地方甚至有庙无学,余靖即称“夫祭菜之义,本于太学,存庙而废学者,礼之失也”。④余靖:《武溪集》卷六《洪州新建州学记》,第213页。一些地方官员为改善办学条件,大力兴学,除因庙建学外,多改弦更张重新建学,并由朝廷赐名为州学。

兴学运动中建学模式的奠定,始自于江宁府学与青州州学。天圣八年,张士逊于知江宁府任上“奏徙(文宣王)庙,于浮桥东北建府学,给田十顷,赐书一监”。⑤马光祖修,周应合纂:《景定建康志》卷二八《儒学志》“本朝兴崇府学”条,《宋元方志丛刊》影印清嘉庆六年金陵孙忠愍祠刻本,北京:中华书局,1990年版,第1798页。这与《长编》天圣八年十二月“庚寅,给江宁府学田十顷,从张士逊之请也”可相互印证,李焘:《续资治通鉴长编》(以下简称为《长编》)卷一〇九,中华书局点校本,2004年版,第2548页。江宁府学的建立开启了请名、赐书、给田的兴学运动模式,而紧接此后之明道、景祐与宝元兴学皆遵从于这一故事。景祐二年赵槩于洪州建州学时,即引“上始封之国为比”⑥余靖:《武溪集》卷六《洪州新置州学记》,第214页。,“上始封之国”即是指江宁府⑦天禧二年二月“丁卯,以昇州为江宁府,置军曰建康,命寿春郡王为节度使,加太保,封昇王。”《长编》卷九一,第2099页。,可见江宁府学开风气之先的作用。次年,前宰相王曾于青州建立州学,南宋人章如愚记此事为:“天圣九年,青州王曾以州阙学教育诸生,乃缮官舍为州学,请国子监群书,上从其请。其后天下有请建学、赐书与田,并从之”。⑧章如愚撰:《群书考索》后集卷二六《士门》学制类,第617-618页。青州州学虽亦获得“天子赐学名,且颁公田三十顷以入于学”。⑨石介著,陈植锷点校:《徂徕石先生文集》卷一九《青州州学公田记》,北京:中华书局,1984年版,第224页。但其建立毕竟晚于江宁府学。因章氏未注意到张士逊建学的资料,故而其关于兴学之始的看法是不尽准确的。

此后北宋州郡官学的发展建设,即依此模式而行。其中最为关键的是获得赐名,地方长官通过获得朝廷对州府之学的赐名,保障其能够得到官方力量的支持,从而长期维持学校运转,不至于迅速衰败或被侵占。如湖州于宝元二年“十二月考景营基,鸠材类工,且以命教请于上。越明年夏四月,勅书先至,锡名州学,仍赐田五夫”。⑩张方平:《乐全先生文集》卷三三《湖州新建州学记》,《宋集珍本丛刊》影印宋刻本,北京:线装书局,2004年版,第5册,第595页。而杭州在李谘任知州时就已“重修宣圣庙,建置学舍数十厦”,但一直未能获得朝廷承认,于是其继任者胡则委托好友范仲淹代为上表,请求“依天雄军、江宁府特赐州学名额”,从而实现其官学化,以保证杭州州学“庶获修长”。⑪范仲淹:《范文正公文集》卷一六《代胡侍郎奏乞余杭州学名额表》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,成都:四川大学出版社,2007年版,第398页。这种目的不仅行于北宋官学,而且在南宋书院复兴运动中也有体现,陈雯怡在分析朱熹兴复白鹿洞书院时就指出:“其过程亦可看出官学制度的痕迹:由地方首长兴建,向朝廷申请,筹措经费,置书置田,聘师招生等等,基本上都依循官方设置或修复学校的模式”。⑫陈雯怡:《由官学到书院——从制度与理念的互动看宋代教育的演变》,台北:联经出版事业股份有限公司,2004年版,第44页。在界定相关概念的基础上,以下将对景祐年间及之前州府官学的发展状况进行分析。

二、仁宗景祐年间及之前州府官学的状况

宋初州郡官学较少,地方教育处于欠发达的状态⑬袁征:《宋代教育——中国古代教育的历史性转折》,广州:广东高等教育出版社,1991年版,第9页。。太宗、真宗朝虽然十分重视文化建设,但这一时期相关兴学活动仅见于零星记载,并未形成一定规模⑭李兵:《书院与科举关系研究》,厦门大学博士论文,2004年,第30-31、32-33页。。仁宗即位后,这种状况逐渐有所改观,一些有识之士已经提出要建立州学的建议。天圣二年十一月,“前江都县主簿王琪上疏陈十事,曰……兴郡学”。他以此疏“试学士院”,“授大理评事、馆阁校勘”①《长编》)卷一〇三,第2392页。,但其中“兴郡学”一事并未被采纳实施。王琪与晏殊甚为相得,关系十分要好②夏承焘:《唐宋词人年谱》(修订本),上海:上海古籍出版社,1979年版,第220-222页。。史载晏殊由枢密副使罢知宣州,“寻改知应天府。殊至应天,乃大兴学,范仲淹方居母丧,殊延以教诸生。自五代以来,天下学废,兴自殊始”。③《长编》卷一〇五,天圣五年正月庚申,第2435页;司马光撰,邓广铭、张希清点校:《涑水记闻》卷一〇“晏殊荐范仲淹”条,北京:中华书局,1989年版,第182页。这段文字的史源为欧阳修所撰的晏殊神道碑铭,他说晏“留守南京,大兴学校,以教诸生。自五代以来,天下学废,兴自公始”。欧阳修:《居士集》卷二二《观文殿大学士行兵部尚书西京留守赠司空兼侍中晏公神道碑铭并序》,洪本健校笺:《欧阳修诗文校笺》,上海:上海古籍出版社,2009年版,第639页。此说实际代表着欧阳修对这一问题的看法。天圣五年二月“己亥,以大理评事、馆阁校勘王琪签书南京留守判官事。馆阁校勘无出外者,琪为晏殊所辟,特许之”。④《长编》卷一〇五,第2437页。这次兴学当有王琪之参与,亦可能此举就出自于他的建议。晏殊所兴为哪所学校史无明言,夏承焘先生认为是应天府书院⑤夏承焘:《唐宋词人年谱》(修订本),第220页。,应天府书院并非真正的官学⑥因景祐二年“十一月辛巳朔,以应天府书院为府学”。《长编》卷一一七,第2761页。,《涑水记闻》将其记为“府学”是不准确的。此事过后北宋政府并无大规模兴学之举,欧阳修的认识并不符合历史事实。总体来讲,此时州郡学校仍未大量兴建。究其原因,可能是兴学花费巨大⑦参见郭艳艳:《宋代地方官学建校资金来源探究——侧重于对学记文本的分析》,《衡阳师范学院学报》2011年第2期。石介对于“养士之道”及青州州学的花费有很好的论述,见石介著,陈植锷点校:《徂徕石先生文集》卷一九《青州州学公田记》,第222-225页。,维持学校正常运行也需求甚多,中央政府多令州县利用现有之孔庙、书院等场所进行教学活动;且宋廷以科举为鹄的,就已将天下英雄收入彀中,故朝廷并不鼓励地方大规模兴学⑧郭宝林:《北宋的州县学》,《历史研究》1988年第2期,第81页。,所采取的是“间接的文化教育领导方法”⑨[美]贾志扬:《宋代科举》,台北:东大图书股份有限公司,1995年版,第113页。。

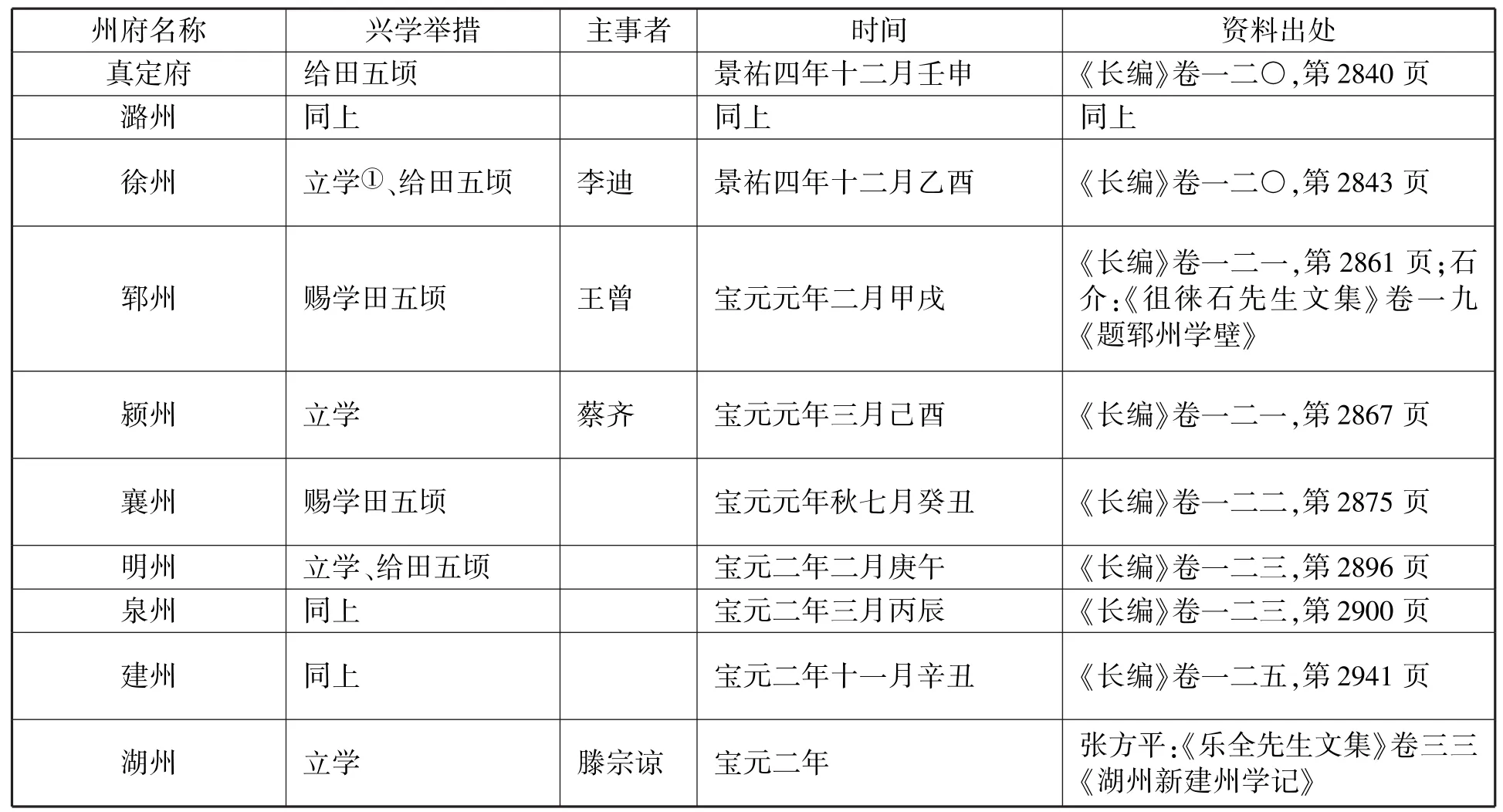

张士逊建江宁府学后,兴学之举以缓慢速度展开。天圣八年至明道二年共四年年均一例。大规模兴学运动在仁宗景祐、宝元年间才出现。这一时期,立学、赐田、赐《九经》之举不绝于书。前人对此已有所梳理⑩陈植锷先生在《北宋文化史述论》中简单列举了相关史实,第124-125页;程民生先生于《宋代地域文化》第三章《各地教育状况》中也分路简单介绍了这一时期的兴学情况,开封:河南大学出版社,1997年版;李兵《书院与科举关系研究》一文材料较为完备清晰,第31-32页。,但仍有缺漏差误,故本文在之前研究的基础上重制下表,以直观反映当时兴学状况:

州府名称兴学举措主事者时间资料出处寿州立学、赐《九经》朱谏明道元年七月甲戌《长编》卷一一一,第2584页大名府立学、赐《九经》王曾明道二年五月庚寅《长编》卷一一二,第2618页京兆府立学、赐《九经》、给田五顷范雍景祐元年正月甲子《长编》卷一一四,第2659页陈州赐学田五顷景祐元年六月己丑朔《长编》卷一一四,第2677页扬州同上同上同上杭州同上李 谘、胡则景祐元年闰六月戊午朔《长编》卷一一四,第2681页;范仲淹:《范文正公文集》卷一六《代胡侍郎奏乞余杭州学名额表》舒州同上景祐元年闰十月辛巳《长编》卷一一五,第2705页亳州同上景祐二年三月乙未《长编》卷一一六,第2725页

州府名称兴学举措主事者时间资料出处秀州同上同上同上濮州同上同上同上郑州同上同上同上楚州赐《九经》景祐二年四月戊辰《长编》卷一一六,第2728页郑州赐学田五顷景祐二年九月甲辰《长编》卷一一七,第2757页蔡州立学王质景祐二年十月壬子《长编》卷一一七,第2759页;祖无择《龙学文集》卷七《蔡州新建学记》苏州立学、给田五顷范仲淹景祐二年十月己巳《长编》卷一一七,第2761页;《宋史》卷三一四《范纯祐传》应天府以书院为府学,给田十顷景祐二年十一月辛巳朔《长编》卷一一七,第2761页孟州立学、给田五顷景祐二年十二月乙丑《长编》卷一一七,第2767页洪州同上赵槩景祐三年正月己酉《长编》卷一一八,第2775页;余靖:《武溪集》卷六《洪州新置州学记》密州同上同上《长编》卷一一八,第2775页潞州立学景祐三年三月癸巳《长编》卷一一八,第2778页常州同上同上同上衡州立学景祐三年四月乙亥《长编》卷一一八,第2783页许州同上景祐三年五月戊子《长编》卷一一八,第2785页润州同上景祐三年五月壬辰《长编》卷一一八,第2786页真州立学、给田五顷景祐三年五月戊戌《长编》卷一一八,第2787页越州同上景祐三年六月戊申朔《长编》卷一一八,第2789页阶州同上景祐三年六月壬子《长编》卷一一八,第2790页真定府同上景祐三年六月甲子《长编》卷一一八,第2791页博州同上同上同上郢州同上同上同上并州立学李若谷景祐三年八月甲寅《长编》卷一一九,第2799页;韩琦:《安阳集》卷二一《并州新修庙学记》绛州同上景祐三年九月庚辰《长编》卷一一九,第2802页合州同上景祐三年十月辛未《长编》卷一一九,第2810页江州同上景祐三年十一月乙亥朔同上蔡州赐学田十顷景祐四年春正月戊寅《长编》卷一二〇,第2819页常州赐学田五顷景祐四年二月丙寅《长编》卷一二〇,第2822页宣州同上景祐四年四月乙巳《长编》卷一二〇,第2825页华州立学景祐四年八月戊戌《长编》卷一二〇,第2836页福州同上谢居微①同上同上;《蔡襄集》卷二八《福州修庙学记》

① 梁克家纂修:《淳熙三山志》卷八《公廨》“庙学”条作“谢微”,《宋元方志丛刊》影印明崇祯十一年刻本,第7856页。

州府名称兴学举措主事者时间资料出处真定府给田五顷景祐四年十二月壬申《长编》卷一二〇,第2840页潞州同上同上同上徐州立学①、给田五顷李迪景祐四年十二月乙酉《长编》卷一二〇,第2843页郓州赐学田五顷王曾宝元元年二月甲戌《长编》卷一二一,第2861页;石介:《徂徕石先生文集》卷一九《题郓州学壁》颍州立学蔡齐宝元元年三月己酉《长编》卷一二一,第2867页襄州赐学田五顷宝元元年秋七月癸丑《长编》卷一二二,第2875页明州立学、给田五顷宝元二年二月庚午《长编》卷一二三,第2896页泉州同上宝元二年三月丙辰《长编》卷一二三,第2900页建州同上宝元二年十一月辛丑《长编》卷一二五,第2941页湖州立学滕宗谅宝元二年张方平:《乐全先生文集》卷三三《湖州新建州学记》

① 陈师道曾记载真宗时李迪在徐州建立州学,其言曰:“徐(州)故无学,天禧几年,丞相濮阳李公迪来守,改庙为学,置师弟子,请名与田以教养之,徐人始兴于学,而仕者众矣。”(陈师道:《后山先生集》卷一五《徐州学记》,《宋集珍本丛刊》影印明弘治十二年刻本,第28册,第777页)但天禧年间李迪先是担任翰林学士,后出任参知政事进而拜集贤相,并因政治斗争罢知郓州(《宋史》卷三一〇《李迪传》,第10174-10175页),始终未曾至徐州任职。他知徐州则是在景祐、宝元年间,《长编》记载景祐二年“十二月辛亥朔,复知密州、太常卿李迪为刑部尚书,知徐州”。(《长编》卷一一七,第2764页)至宝元二年“夏四月辛酉朔,新知兖州李迪加资政殿大学士”。(《长编》卷一二三,第2901页)《宋史》本传亦载:“复刑部尚书、知徐州……久之,改户部尚书、知兖州,复拜资政殿大学士。”(《宋史》卷三一〇《李迪传》,第10174-10175页)故陈师道显然误记了时间。陈文中言及李迪为庙学“请名与田”,这与景祐四年十二月乙酉“给徐州学田五顷”(《长编》卷一二〇,第2840页)的记载相合,故徐州建立州学在景祐四年,今附于赐学田之日。

经统计,景祐元年至宝元二年六年间兴学史事共47例,景祐元年5例,二年10例,三年17例,四年8例,宝元元年3例②景祐五年十一月庚戌方改元为宝元,见《长编》卷一二三,第2886页,则以上所列宝元元年郓州、颍州、襄州兴学亦属景祐年间。,二年4例。其中新立学29处,赐《九经》2处,赐学田31处共170顷,兴建学校之众、赐予学田之多、时间之紧凑在北宋历史上都是较为少见的,这足以构成一场发展地方官学的运动。不可否认的是,许多事例仅出现“立学”或“赐学田”的记载,似不符合上述关于兴学运动中“兴学”的界定,其原因当是由于文献的阙载,如福州仅出现“立学”的记录,而在下文所引的《淳熙三山志》中,却包括赐书、赐田的内容。再如郓州例也仅仅记载“赐学田五顷”,但据石介所言,王曾“初罢相知青州,为青立学;移魏,为魏立学;再罢相知郓州,为郓立学,两罢相为三郡建三学”。③石介著,陈植锷点校:《徂徕石先生文集》卷一九《题郓州学壁》,第99页。故而上述多数兴学事件应该都是符合赐名、赐田等要素的,完全可以称之为兴学运动。

随着大规模兴学运动的展开,各地纷纷上请建立州学,朝廷按照惯例赐名、赐学田。此前中央存有一条政令,即节镇“许将宣圣庙立为府学,颁国监之坟史,给官籍之田畴”④梁克家纂修:《淳熙三山志》卷八《公廨》“庙学”条,第7857页。奏请建立福州州学在景祐四年八月之前,当时已称之为“旧规”,可见其产生已久。,之后各州竞相援引,一些非藩镇之州亦申请建学,朝廷都予以批准,即“其后诸旁郡多愿立学者,诏悉可之”。⑤马端临著:《文献通考》卷四六《学校考七》,第1340页。但在景祐四年十二月壬申赐给真定府、潞州学田后,仁宗“诏自今须藩镇乃许立学,它州勿听”⑥《长编》卷一二〇,第2840页。,亦即“近制惟藩镇立学”⑦《宋会要辑稿》崇儒二之三。,各地建立州学的活动遇到挫折,此次兴学高潮即告结束。虽然在“宝元元年,诏许颍州立学,特从知州、户部侍郎蔡齐之请也。颍为支郡,齐以为〔请〕而特许之,故有是命”。①《宋会要辑稿》崇儒二之三。引文中“请”字据《长编》卷一二一补。但这毕竟属于特例。该诏令下发之前建立州学的并州②宋太宗率军攻下太原后将其降格,至嘉祐四年十月韩琦主政后升为节镇,《长编》卷一九〇,第4596页。、合州③《宋史》卷八八《地理志五》,第2219页。、江州④《宋史》卷八八《地理志四》,第2189页。等9州均非藩镇,且皆出现于景祐三年,但景祐四年后所建学之明州等四州均为节度州。地方建学应具有一定的人文和经济基础,并须知州等官员主持,上述州府多符合这样的条件。不可否认,经过此次兴学,短时期内达到条件,并有官员敢于违抗诏令奏请的州军已为数不多。加之宝元元年十月元昊建立西夏,宋夏战争全面爆发⑤《长编》卷一二二,第2882-2883页。参见李华瑞:《宋夏关系史》,中国人民大学出版社,2010年版,第35-37页。,北宋朝廷将注意力集中到西部战事,兴学遂告终止。前此建学数甚少,自景祐元年起骤然增多并形成一场运动,在二年、三年达到高潮,至四年发生转折并很快结束,故而这次兴学运动可以称之为“景祐兴学”。

三、景祐兴学的特点及历史意义

如上所述,景祐兴学完全可以成为北宋历史上第一次大规模的兴学运动。这次运动的特点与意义亦值得注意,且对于此问题的研究,也可以更加充分地认识到其为一场独立的兴学运动。

首先,景祐兴学与之后三次兴学运动相比,属于一场自下而上兴办教育的活动,其自发性更强一些。如前所述,庆历兴学与崇宁兴学皆为朝廷所下诏令为先,地方办学在后。此次兴学则未有政府诏令,而是起于地方官员奏请,由中央加以批准,并非《宋会要辑稿》所称“自明道、景祐间累诏州郡立学”⑥《宋会要辑稿》崇儒二之三。。对于这一点,京兆府府学与福州州学的建立留下了较为详细的资料,今予以分析以见其兴学过程。

在清人王昶编纂的《金石萃编》一书中保留了知永兴军范雍奏请建立府学及朝廷批准的文书《永兴军牒》,现引录如下:

1 中书门下 牒永兴军

2 户部侍郞、知永兴军范雍奏:

3 国家剽甲敦儒,宅中开绪。继人文而布度,建皇极以凝

4 猷。三公论道于岩廊,九牧僝功于方岳。内则启集仙之

5 署,招吁□髦;外则崇太学之官,典教胄子。臣伏见本府

6 城中见有系官隙地,欲立学舍五十间,乞于国子监请

7 经典史籍一监,仍拨系官庄田一十顷,以供其费,访经

8 明行修者为之师范,召笃学不倦者补以诸生。候

9 勅旨

10 牒。奉

11 勅:依奏,许建立府学,仍勘会于系官荒闲地土内,量拨伍

12 顷充府学支用,及令国子监赐与九经书籍不得假

13 借岀外及有损污散失,仍令本军常切选差官一员管

14 句,候得替批上(庙讳)〔历〕⑦此处“庙讳”二字当是王昶为避清高宗弘历讳而书,按宋代制度当为“历”字,经查西安碑林博物馆原碑,此字正作“历”,故改。关于“历子”的作用参见邓小南:《宋代文官选任制度诸层面》,石家庄:河北教育出版社,1993年,第177页。子递相交割。牒至准

15 勅。故牒。

16 景祐元年正月五日 〔牒〕

17 刑部侍郞参知政事宋

18 户部侍郞参知政事王

19 工部尚书平章事李

20 门下侍郎兼吏部尚书平章事吕⑧王昶撰:《金石萃编》卷一三二《永兴军牒》,《历代碑志丛书》影印清嘉庆十年经训堂刊本,南京:江苏古籍出版社,1998年,第7册,第114页。

由此文书可知京兆府学建立过程为先由范雍上奏申请,希望皇帝下诏予以批准,中书门下接到仁宗诏敕后签发宰相文书敕牒,转录敕旨内容并牒知永兴军⑨关于敕牒的文书格式及签发程序,参见张祎:《制诏敕札与北宋的政令颁行》,北京大学博士论文,2009年,第106-109页。,建学肇始者正为范雍本人。

福州州学的建立也留下了较为详细的资料。该地先是由“试助教黄洵武及进士郑洙等一百一十三人”向本州长官陈状,要求依据节镇可以将宣圣庙立为府学的旧规,由朝廷颁赐国子监所刻印的典籍,并且拨给“官籍之田畴”以充学田之用。但是由于太平兴国中至景祐四年孔子庙并未修缮,致使其破败不堪,故希望予以翻修。地方长官考察的结果为福州“所管一十二县,仅二十万余户,文物弥盛,仕进实繁,虽严宣圣之学堂,未兴府学之制度”,因此希望朝廷“特颁芝检,许复杏坛,建立儒宫,恢张圣域”,中央对此予以批准,但请求赐予的经书却要本州备钱向国子监购买。为解决学田问题,次年二月一日中央令“本州勘会,于远年系官荒闲逃田内,量拨五顷充州学支用”。①梁克家纂修:《淳熙三山志》卷八《公廨》“庙学”条,第7857页。《淳熙三山志》记载朝廷批准福州立学的时间为景祐四年八月二十九日②梁克家纂修:《淳熙三山志》卷八《公廨》“庙学”条,第7856-7857页。,而《长编》记载景祐四年八月“戊戌,许华、福二州立学”。③《长编》卷一二〇,第2836页。该月庚午朔④洪金富编著:《辽宋夏金元五朝日历》,台北:中研院历史语言研究所,2004年版,第139页。,戊戌正为二十九日,可见方志编纂者当是有档案依据,相关记载完全可信。在此过程中,地方官与士人起了主要作用,而宋廷只是依照制度例行公事,并未提供资金等支持。由此可见景祐兴学中士大夫作用的凸显。

其次,这次州郡学校建立多是由中央外放官员所发起,而承担教学者则为地方读书人,双方交流频繁,实现了庙堂与江湖间文化的互动。范纯祐“父仲淹守苏州,首建郡学,聘胡瑗为师。瑗立学规良密,生徒数百,多不率教,仲淹患之。纯祐尚未冠,辄白入学,齿诸生之末,尽行其规,诸生随之,遂不敢犯。自是苏学为诸郡倡”。⑤《宋史》卷三一四《范纯祐传》,第10276页。而范仲淹知润州时,还曾计划延请李觏讲于州学。⑥《范文正公尺牍》卷下《李泰伯》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,第689-690页。范雍建立京兆府学后,“召(高)怿讲授诸生,席间常数十百人”⑦《宋史》卷四五七《高怿传》,第13433页;《长编》卷一二六,康定元年二月庚子,第2976页。,上引《永兴军牒》刻石题名之首位“高□”即此人,其身份为“应高蹈丘园科、府学讲授”⑧王昶撰:《金石萃编》卷一三二《永兴军牒》,第114页。。高怿名列《宋史·隐逸传》,“十三岁能属文,通经史百家之书”,志行高洁,屡诏不起⑨《宋史》卷四五七《高怿传》,第13433页。,可称得上“经明行修”。范仲淹等与这批民间知识人交往密切,对地方官学教育与政局都产生了一定的影响。朱刚先生指出:“仁宗朝的庆历新政,是世外高人的思想和文风开始冲击中央的标志。主持改革的年轻官员如范仲淹、欧阳修等为了与保守派的资深官僚抗衡,而求助于社会舆论,以官办学校聘用教授的方式,积极收召民间思想家。”⑩朱刚:《北宋“险怪”文风——古文运动的另一翼》,《中国社会科学》2010年第1期,第178页。对于文学与思想上如此,在教育和文化的发展上亦是如此。胡瑗、高怿当时并未担任官职,他们与范仲淹、范雍合作,共同促进了地方学校与文化的发展。胡瑗更是创立了三舍法,并被移植于太学⑪欧阳修:《居士集》卷二五《胡先生墓表》,洪本健校笺:《欧阳修诗文校笺》,第697页。参见漆侠:《宋学的发展与演变》,石家庄:河北人民出版社,2002年版,第239-241页。,充分实现了中央与地方文化的交融。

景祐兴学除了以上两个特点外,还蕴含着一定的意义:

首先,这次兴学反映了士大夫阶层的崛起,是其移风易俗、培养人才理想的一次实现。建立州府学的人如李迪、张士逊、王曾、范仲淹、范雍、朱谏、蔡齐等服膺儒术,到地方后纷纷奏请建立学校,招收生员,培养人才,教化人民,以建立新的统治秩序。范仲淹讲到“庠序者,俊乂所由出焉,三王有天下各数百年,并用此道以长养人材,材不乏而天下治,天下治而王室安,斯明著之効矣”。⑫范仲淹:《范文正公文集》卷八《邠州建学记》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,第195-196页。他所要培养的为德行与文章之士。长期坚持办学,还能使“方俗可厚”⑬范仲淹:《范文正公文集》卷一六《代胡侍郎奏乞余杭州学名额表》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,第398页。。余靖称赞建立洪州州学的赵槩“能敦大教之本,储诗书而萃英髦,以尊圣育贤为事”。⑭余靖:《武溪集》卷六《洪州新置州学记》,第214页。祖无择即言:“三代之民,驯然以孝悌相养,以礼义相守,非家至而日见之也,学校之化行乎州里也。”建学化人目的在于使本朝“如三代之盛”。①祖无择:《洛阳九老祖龙学文集》卷七《蔡州新建学记》,第691-692页。在范仲淹等人的心目中,三代之所以为理想之世主要是因为教育发达广布,因而要广泛建立州郡之学,以培养人才,回向三代。景祐兴学的出现不是偶然的,正是这批新型士大夫理想的实施。余英时先生指出:“经过七八十年的酝酿,宋代不少士大夫开始在‘三代’理想的号召下,提出了对文化、政治和社会进行大规模革新的要求。”他认为“‘回向三代’的意识大盛于仁宗之世”②余英时:《朱熹的历史世界——宋代士大夫政治文化的研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年版,第195、190页。,其第一次体现就在于景祐兴学。

第二,此次兴学中建立学校的州府不仅遍布各地,且多位于区域的中心,能够较好地影响周边地区;其主持者多为当时闻人,更增重了运动的影响,为之后的兴学运动打下了基础。新立州府学范围十分广泛,如隶属于河北路的大名府、真定府,属于福建路的建州、泉州与福州,属于秦凤路的阶州、梓州路的合州、荆湖南路的衡州等。就具体的地理位置而言,河北路之大名府、真定府自不必说,寿州、苏州、洪州等无不处于交通要道、区域中心。福建地区“七闽滨海,其地险而壮,福州之治,尤据其胜势,为东南一都会”③《蔡襄集》卷二八《福州修庙学记》,第492页。。洪州“介在江左,为支郡准的”,且“大江之西,处都会而山水佳者,洪为率”④余靖:《武溪集》卷六《洪州新置州学记》,第213页。。徐州“东近齐、鲁,北属赵、魏,南引江、淮,西通梁、宋,四冲八达之郊,南北之亢颈也。南守则略河南、山东,北守则瞰淮、江,故于兵家为守攻之地”。⑤陈师道:《后山先生集》卷一五《徐州学记》,第777页。在此办学,既能影响其支郡,而且能辐射到周围更广大地区。北宋大约有322州⑥《宋史》卷八五《地理志一》,第2094页。,此次新立学者即有29个,所占比例接近十分之一。且建学地多为藩镇,相比于一般州军辐射作用更强。此次兴学者,如张士逊、李迪、王曾、范雍、蔡齐等均为前任宰执,政治影响力不容小觑,范仲淹更为天下瞩目,而赵槩“器识宏远,为一时名辈称许”。⑦《宋史》卷三一八《赵槩传》,第10364页。他们兴学之举当为世人所瞩目,影响更为广泛,对兴学运动也起了重要的推动作用。庆历新政的主持者范仲淹,先是应晏殊之邀讲学于应天府,后于苏州亲自建学,如果没有这样的经历,庆历中大规模的兴学是不可想象的,正是其在两次运动中起了纽带作用。

通过对景祐兴学的研究,可以解释范仲淹思想的一些转变。天圣五年时,北宋地方教育一片荒芜,此年范仲淹在向宰相上书中提及当时的弊病为“士曾未教”而导致“贤材不充”,择贤才的方式就在于“先于都督之郡,复其学校之制。……辟文学掾以专其事,敦之以诗书礼乐,辨之以文行忠信,必有良器蔚为邦材,况州县之用乎。……行可数年,士风丕变,斯择材之本、致理之基也”。在这篇文章中,范仲淹将教育作为选择人才、巩固统治的基础。⑧范仲淹:《范文正公文集》卷九《上执政书》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,第212、220页。庆历三年他在给仁宗的《答手诏条陈十事》中则提出“今诸道学校如得明师,尚可教人六经,传治国、治人之道”,其具体措施为“臣请诸路州郡有学校处,奏举通经有道之士,专于教授,务在兴行”。⑨范仲淹:《范文正公政府奏议》卷上《答手诏条陈十事》,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》,第529页。此处已不言建学校之事。两次上书相隔十六年之久,尤其是其间经过了景祐兴学,全国数十州府特别是多数藩镇都已建立了官学,情况已远不同于天圣五年时,故范仲淹此次只是奏请州郡已有学校处选取名师教授而已。不了解或不承认景祐兴学是无法解释范仲淹关于学校言论的转变的,由此可看出景祐兴学的成绩。

综上所论,经过宋初七十余年的发展,尤其是文治方略的推行,一批新型士大夫开始出现,他们在地方为官时纷纷奏请建立州府学校,以培育人才、推行儒学、回向三代为目的,景祐兴学正是这种理想的体现。此次兴学自下而上,多实施于藩府大郡,影响广泛,实现了庙堂上与江湖间知识人的互动,从而为庆历兴学及之后宋代教育的发展打下了基础。