从国家与社会融合视角看住房底层保障

2016-05-17黄建宏

黄建宏

(中共广东省委党校 科学社会主义教研部,广东 广州 510053)

从国家与社会融合视角看住房底层保障

黄建宏

(中共广东省委党校 科学社会主义教研部,广东 广州 510053)

摘要:以效率著称的市场注定无法满足底层群体的住房基本需求,一个可行路径就是政府提供保障房。中国保障房建设经历了1980-2010年的“政府不在场”与2010年以来的“底层不在场”两个阶段。从国家与社会融合的视角出发,保障底层群体住房首先要坚持“政府在场”;其次是政府应以底层眼光审视底层并尊重底层特有运行逻辑,底层群体的实际需求才是保障房建设的出发点。

关键词:住房底层群体;政府在场;底层在场

一、问题的提出

中国30多年的住房市场化改革有效地改善了城镇居民的住房条件,但同时也带来了住房两极分化,且这种分化伴随房价上涨而不断加剧,多套房户财富激增而无房户却日益贫困。一个不可否认的事实就是中国已经形成了一个具有相当规模的由中低收入家庭构成的住房底层群体,常以“房奴”“蚁族”等词来形容这类群体,以效率著称的市场注定无法满足该群体住房基本需求,解决办法就是政府加大保障房供给。

在资本主义社会里,政府提供保障房是资本妥协的产物,一方面因为诸如保障房这类集体消费品由于利润低而被资本抛弃,但另一方面为了使资本家所需求的廉价劳动力能够实现顺利再生产,以及私人资本获利的可持续性得到维持,政府不得不承担起住房保障的任务。在中国,保障房供给则是过度市场化改革背景下底层社会对政府回归社会公平及民生建设的一种要求。但由于中国改革是一个国家与社会逐渐分离的过程,底层社会的日常生活并没有引起政府的足够重视。计划经济时代由于资源几乎全部由国家垄断且国家以这种垄断为基础对全部社会生活实行全面控制,一个相对独立且具有某种程度自治性的社会根本不存在,国家与社会合二为一[1]。是市场化改革推动了国家与社会的逐步分离,以及由此形成了一个相对独立自主的底层社会和底层群体。在这种情况下,以“独立于国家的社会”为讨论主轴的“社会中心论”日益盛行,但鉴于底层群体根本无法在市场上靠自身能力来满足一些基本需求,这就需要我们“把国家带回分析中心”而去讨论一个“非独立于国家”的底层社会。

“把国家带回分析中心”在某些西方学者的眼里就是强调国家“自主性”,国家能够摆脱各利益群体的约束而系统地制定与追求自身目标。但对于讲求共同富裕的中国而言,“自主性”更多地指如何摆脱威权国家全面介入的形象,转而能够灵活地引导和治理社会[2]。这里涉及一个关键议题——国家与社会到底是何种关系?有观点认为国家与社会均是有自主意志的行动体,分别代表两种集体整合方式及体现两种社会资源和社会机会配置的方式,但两者可以相互契合与构建,并最终实现互利共赢[3]。

二、住房底层群体及其形成

(一)底层与住房底层群体

伴随中国市场化改革的逐步深入及贫富悬殊的日益严重,底层群体和底层问题正在成为政府、公众及学界关注的焦点。“底层”(subaltern)一词最早由葛兰西(Antonio Gramsci)在《狱中札记》提出,指欧洲社会里被排除在主流之外的社会群体。但对“底层”进行系统性探讨则兴起于20世纪70、80年代的印度史研究。在古哈(Ranajit Guha)等六位历史学家看来,印度本土的种种言说都被殖民者打上“他者”烙印,而本土的微弱声音正在逐渐消失。底层历史是碎片化的,底层意识是分裂的,底层历史总是处于“被表述”状态,底层研究的任务就是站在底层立场“重新表述”历史并揭示底层意识的自主性[4]。

中国学界对底层社会的关注与市场化改革同步。20世纪90年代全面启动的市场化体制改革导致中国社会出现了与以往不同的阶层分化现象,改革既造就足以跻身世界的精英也催生日益无声的底层,即市场化改革伴随中国大规模底层社会的浮现及底层群体利益表达机制的缺失[5]。但这种关注主要是“分层”而非“底层”,底层只是“被说”。另一种关注则是运用人类学家斯科特(James Scott)和印度底层研究的理论与概念来解释中国底层现象,以底层日常生活世界为聚焦点,深入剖析底层群体的内部结构及行动逻辑[6]。

在中国,不同研究者基于不同研究旨趣界定“底层”。“底层”有时候也被称为“下层”“底下”“从属”等,处于权力末端的无权者、生活资料和生产资料匮乏者及文化资本缺乏者均属底层范畴[7]。根据底层的概念,本文将因市场支付能力弱或制度保障缺失等而无法满足家庭住房基本需求的困难人群称为住房底层群体。

(二)住房底层群体的形成

由于计划经济时期的住房投资不受国家重视且住房分配大体讲求平均主义原则,城镇居民的住房差异并不明显,住房底层群体并没有形成。同样地,1978-1998年的市场化改革阶段也不具备形成底层群体的条件,因为改革首先从社会边缘开始,无法从计划分配中获利的弱势群体反而可以借助市场途径获益,市场具有“平等化效应”[5]。具体到住房领域,“平等化效应”体现为早期新增商品房为那些无法享受单位福利分房的群体提供了满足住房基本需求的新途径,住房分化程度不升反降。

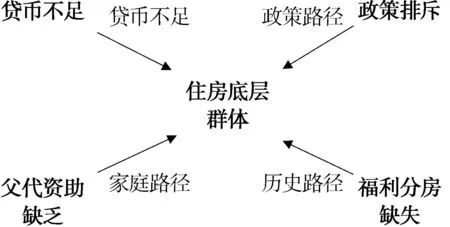

住房底层群体的形成是城镇住房货币化改革及房地产市场发展的结果。因为住房货币化改革意味着居民的住房需求只能通过市场满足,但市场讲求效率而非公平,城市住房建设效率提升的同时却伴随住房两极分化,市场开始发挥“不平等效应”,住房底层由此形成。其形成路径有四种(见图1)。

图1 住房底层群体的形成路径

一是市场路径。当住房供应主体不再是国家而是“追求利润最大化”的私人开发商时,影响居民住房选择的是家庭偏好、收入及房价。在这种情况下,那些劳动技能不强、就业不充分的中低收入家庭将因支付能力不足而无法从市场上满足住房基本需求。

二是政策路径。政策照顾是市场经济体制下解决底层群体住房困难的重要途径,但现有政策的排他性特征并不利于底层群体摆脱贫困。如住房金融市场上只有那些收入水平较高或有稳定性职业的住户才有贷款资格;住房公积金并不是所有单位和个体均有机会同等享受;只有本地城镇户家庭才有资格申请保障房。

三是家庭路径。父辈通过继承、人际关系和积蓄等途径强化子代在住房市场的优势,且这种优势以独生子女家庭最为突出,因为独生子女有“三个家庭六个劳动力(夫妻及双方父母)”的结构优势[8]。相对偏高的房价将导致那些购房首付或按揭无法获得父母资助的年轻人更可能成为住房底层群体。

四是历史路径。住房产权的回报价值导致那些从福利分房中获利的住户在住房市场化改革以后“不成比例地获利更多”,比较有能力在市场上购置二套及以上住房。相反,那些未能从福利买房中获利的住户则处于弱势,更可能成为住房底层群体。

很显然,渐进式转型特征决定了中国住房底层群体的形成比较复杂,需要综合考虑市场、国家、社会及历史等多种因素。

三、住房底层群体的保障缺失

住房在计划经济时代只能向国家和单位租而不能买,职工只需上缴一定数额的“象征性”租金,但这种全民式福利缺乏住房建设效率。党和政府于是从20世纪80、90年代推行住房市场化改革,城镇居民根据支付能力在市场上自由选择租或买。但鉴于市场无法满足住房底层需求,政府必须利用二次分配进行调节。1994年政府提出经适房供应体系及1998年确立以经适房为主的多层次城镇住房供应体系;但2003年之后经适房被商品房取代,住房供应开始市场化过度,住房底层保障在一定程度上被忽视;到了2007年,由于城镇房价快速上涨及底层问题日益突出,保障房建设重新得到重视,保障方式也开始多元化;随后,政府从2010年开始加大保障房建设力度。中国保障房建设大致经历了两个阶段。

(一)1998-2010年:以“政府不在场”为主

“政府不在场”表现为:一是保障房建设资金被挪用。审计署在2007-2009年抽查的全国19个省市中有22个城市未按规定而少提取廉租房保障金约146.23亿元;有6个城市和4个县将15231.3万元的廉租房保障金用于回购经适房和其他经费等支出;有6个城市的34个项目利用虚假申报材料等套取新建廉租房中央预算内投资补助金6129万元。二是保障房分配与管理较乱。有18个城市向2132户不符合条件的家庭发放廉租房租赁补贴413.12万元及分配廉租房533套;另有1.32万户未将租赁补贴按规定用于改善住房条件,租赁补贴变成生活补贴。有些廉租房入住后租金收取难和不符合条件住户退出难等问题[9]。

“政府不在场”应从中国财税制度方面寻找内在关系。由于地方财政多数归中央支配以致政府在巨大公共支出压力面前不得不利用对土地一级市场的完全垄断来增加财政收入,政府偏袒商品房而忽视保障房。另外,还要从政绩考核体制上寻找原因。房地产与交通、建材、能源、化工、机械和电子等行业高度相关而有显著GDP增长效应[10],每投100元住宅建设可带动相关产业170~220元的需求,而每销售100元则可带动130~150元的其他产品销售,房地产能直接拉动GDP增长1.2~1.5个百分点,间接拉动GDP增长0.6~1.5个百分点[11]。以经济增长为主的政绩考核体制势必导致政府侧重发展房地产业。

(二)2010年至今:以“底层不在场”为主

有数据显示2013年多个省份出现保障房空置:山东1.29万套,海南近万套,广东1.15万套,云南2.3万套等[12]。为何曾经“一房难求”的保障房却在政府加大建设力度后上演“空城计”?因为保障房建设与分配缺乏“底层在场”,底层群体“申保”意愿萎缩。如2011年广东有18%受访者打算“申保”,但到了2013年大幅下降到4%,还不到2011年的四分之一,而打算购买商品房的受访者比例却翻了六倍,从2011年的2%上升至12%[13].

底层“申保”意愿萎缩与保障房供给形式的变化有关。政府为满足中低收入群体需求既提供产权出售型保障房又供给出租型保障房。但这种供给形式在2012年逐步变成了“重点发展公租房”,在广东甚至明确保障房“只租不售”。这种政策变化与底层群体的产权偏好不相适应。在自感需要保障房的人中有59%选择“以较低价向政府购房”,有14%选择“以较低租金向政府租房”,“发放补贴自行租房者”则占22%,“其他”占5%[13].

底层“申保”意愿萎缩也与某些保障房脱离实际需求有关。因保障房建设影响地方财政收益,政府建设意愿并不高。这种状况在保障房建设缺乏硬性规定时表现为“政府不在场”。但在保障房建设成为“铁任务”时,政府必须化解土地财政收入与保障房建设的矛盾,保障房被建在远离城市中心的边缘地带,因而对房地产市场不构成威胁,保障房相关配套设施明显落后于商品房。在这种情况下,政府从保障房规划到设计再到建设与分配极少征求底层意见,底层群体深感保障房脱离实际需求。

四、如何保障住房底层群体的住房需求

(一)“政府在场”如何定位

政府提供保障房有两个主要理由,一是权利。许多国家明确赋予公民获得充足住房的权利,并规定政府应该承担保障房供给责任,住房相关权利被写入了宪法。住房权利概念的逻辑是“去商品化”,住房基本需求与个体市场能力无关,它不应由市场来供给。二是公平。由于住房市场存在信息不完全、竞争不充分、机会不平等及讲求竞争淘汰与效率优先原则,住房获取的市场路径势必导致两极分化[14]。而这种由市场造成的不公结果需要政府通过二次分配进行调节,而保障房就是政府二次分配的一种方式。

保障房建设必须坚持“政府在场”,一是政府角色。在规划方面,保障房选址要征求底层意见;在建造方面,政府要确保保障房建设资金和土地供给稳定;在审核方面,成立由非官方力量共同参与的审核机构并按家庭收入、居住条件等标准严把审核关;在分配方面,制定保障房分配规则如轮候制度,并把分配规则与分配结果在网上公示,做到“公平分配”与“阳光分配”相结合;在管理方面,政府应通过多种方式对不再符合享受住房保障福利的住户做出腾退处理;在政策方面,从政策层面不断完善保障房建设、分配与退出机制。二是政府立场。住房底层群体的实际需求才是政府保障房建设与分配的出发点和落脚点。但现实中却是保障房质量、管理及区位选择均远离底层群体的实际需求。这是政府双重任务压力的结果,即政府必须执行中央下达的保障房建设的“政治”任务和必须确保保障房建设不影响土地财政和GDP增长的“经济”任务。同样,有些保障房分配并没有遵循底层优先。保障房分配仅向城镇户开放,保障福利有被中高收入家庭挤占,形成“低保保富人”的保障错位现象。

本文的观点是保障房建设既坚持“政府在场”又实现“底层在场”。在政府积极参与保障房建设与分配的同时并把底层提升为主体,以底层群体的行动逻辑与利益需求为准入,使底层群体能够发出声音。国家与社会并非是对立关系,而是相互融合关系。

(二)新加坡的可借鉴经验

新加坡政府为了实现“居者有其屋”的目标,成立建屋发展局并给予资金和土地支持,资金支持以低息贷款为主而土地则以远低于市场价的价格供给。为了实现保障房合理配售及中低收入阶层的住房权益,新加坡从准入到转让,从选址、立项、预售到日常管理、维护,从首次购房的政府财政补贴、转让免税到二次购买组屋的政府抽成,从政府专门机构的贴心服务到对弄虚作假的严惩等均有整套严密法规进行约束和保证[15]。为了保证保障房资金稳定,政府积极探索多层次、多渠道、可持续融资方式,并强制推行中央公积金制度[16]。

新加坡保障房建设始终以底层实际需求为出发点。一是保障房售价取决于中低收入阶层的可支付能力,政府每年都提供建设资金补贴。二是基于建立“有产社会”的理念将多数保障房以产权形式出售,以满足居民有“恒产”的愿望。三是保障房根据城市总体空间布局、以往住宅建设的数量和销售情况及住户对户型和地点的需求进行选址,保障房“何时建设”及“建在何处”都需要征求住房底层群体意见。四是保障房建设以方便住户为主,保障房社区有较完善的配套设施,如商业中心、图书馆、银行、学校、诊所,组屋小镇周边设有地铁站、公交站等。

新加坡经验启示中国保障房建设与分配既要坚持“政府在场”又要实现“底层在场”。对于不能完成保障房建设计划的责任方要实行问责制。保障房建设是政府与底层共同参与的结果。保障房建设与分配要处理好三个问题:一是保障房是租还是售?减少出售型而增加出租型保障房是中国当前保障房发展的方向,但出售型保障房似乎更受底层欢迎。本文认为不是减少而是增加出售型保障房,出租型保障房可以先租后售。二是保障房如何选址?保障房选址应以方便为原则,具体规划和建造要征求和吸纳底层群体意见,尽可能安排在交通便利、设施完备区域,合理确定套型比配结构,离公交车站的距离及小区公共服务资源配备要有详细规定。三是保障房如何分配?政府要严格把关保障房进入门槛,通过立法使底层群体真正享受住房保障福利。

参考文献:

[1]孙立平.转型与断裂:改革以来中国社会结构的变迁[M].北京:清华大学出版社,2004:1.

[2]张海东,王庆明.民生建设中国家与社会的关系——从底层视角看国家的回归[J].湖南师范大学社会科学学报,2009(3):61-64.

[3]郑杭生,杨敏.社会与国家关系在当代中国的互构——社会建设的一种新视野[J].南京社会科学,2010(1):62-67.

[4]查特吉.关注底层[J].读书,2001(8):13-20.

[5]孙立平.资源重新积聚背景下的底层社会形成[J].战略与管理,2002(1):18-26.

[6]王庆明.底层视角及其知识谱系——印度底层研究的基本进路检讨[J].社会学研究,2011(1):220-244.

[7]王晓华.当代文学如何表述底层——从底层写作的立场之争说起[J].文艺争鸣,2006(4):34-38.

[8]孙立平.高房价与当代中国社会结构[J].新远见,2007(6):124-127.

[9]李木子.直击楼市调控软肋,审计揭示保障房五大问题[N].证券日报,2010-11-08(A01).

[10]文建龙,肖泽群.城市低收入群体住房权利贫困的经济学解释及对策[J].财贸研究,2007(5):19-23.

[11]刘芳.我国房地产市场的非均衡模型——基于1987-2004年数据的实证分析[J].中南财经政法大学研究生学报,2006(1):52-57.

[12]刘元旭,傅勇涛,侯大伟.四省空置五万套:保障房缘何频演“空城计”?[N].经济参考报,2013-08-08(03).

[13]广州社情民意调查中心. 保障房“遇冷”的民调分析[EB/OL].[2014-01-06].http://www.c-por.org/index.php?c=news&a=baogaodetail&id=2307&pid=28.

[14]郭巍青,江绍文.混合福利视角下的住房政策分析[J].吉林大学社会科学学报,2010(2):128-134.

[15]许晓丹.保障性住房可借鉴新加坡模式[N].中华工商时报,2012-02-14(06).

[16]刘秉军.新加坡的保障性住房建设与管理[J].中国建设信息,2011(5):37-39.

Looking at the Housing Security of Bottom Groups from the Perspective of National and Social Integration

HUANG Jian-hong

(DepartmentofScientificSocialismResearch,PartySchooloftheGuangdong

CommitteeofC.P.C,GuangzhouGuangdong510053,China)

Abstract:The market that is notable for its efficiency is doomed to be unable to meet the basic housing needs of bottom groups and a feasible path is that the government provides affordable housing. The construction of affordable housing in China has experienced the two stages of “government’s absence” from 1980 to 2010 and “bottom groups’ absence” since 2010. From the angle of national and social integration, housing security of bottom groups must adhere to “government’s presence”, and the government should examine them from the standpoint of bottom groups and respect their special operation logic. The actual needs of bottom groups is the starting point for the construction of affordable housing.

Key words:housing bottom groups; government’s presence; bottom groups’ presence

中图分类号:F293.3

文献标识码:A

文章编号:1009-5837(2016)02-0046-04

作者简介:黄建宏(1983- ),男,福建漳州人,中共广东省委党校副教授,博士,主要从事城市住房研究。

基金项目:国家社科基金项目“住房贫困的成因及社会效应研究”(14CSH014);广东哲学社科规划项目“广东住房贫困透视:成因·后果·对策”(GD13XSH04)

*收稿日期:2016-01-12

(编辑:李红)