山西方言夫妻称呼语的历时分析与功能考察

2016-05-17李仙娟

李仙娟

(1.陕西师范大学 文学院, 陕西 西安 710119; 2.运城学院 中文系, 山西 运城 044000)

山西方言夫妻称呼语的历时分析与功能考察

李仙娟1,2

(1.陕西师范大学 文学院, 陕西 西安 710119; 2.运城学院 中文系, 山西 运城 044000)

摘要:语言不是纯共时系统,而是处在历时演变中的泛时系统。称呼语是语言中比较特殊的一类词。文章以山西方言夫妻称呼语为对象,对其进行历时分析,考察其地理分布、使用来源及功能配置的演变,以期对山西方言夫妻称呼语梳理清楚,进一步了解共时结构中的历时因素。由此发现大多山西方言夫妻称呼语最初并不是专指配偶,都是在长期的演变与竞争中保留下来的,这也从侧面反映出夫妻双方的社会地位及相互关系。夫妻称呼语从方言词汇的角度印证了山西方言分区的合理性。

关键词:夫妻称呼语;山西方言;历时分析;功能考察

陈保亚认为语言演变是无序变异与有序变异在旧结构与新结构之间一个自组织的过程[1]。而丁崇明认为自然语言中表达相同基本意义的不同词语在相继出现的过程中,语言会进行自组织的功能配置,偶尔也会出现人为的功能配置[2]。事实上,语言中的大多数同义词只是在特定条件下才可互换,完全等同的同义词在历时演变中存在竞争,最后可能只保留其中的某一个。

夫妻称呼语是语言中比较特殊的一类词。不同时代、不同地域的夫妻称呼语,既可以反映语言的更新换代与生存竞争,社会生活与文化的变迁,还能折射夫妻双方的社会地位、家庭角色、亲密关系等等。本文以山西方言夫妻称呼语为例,考察其各种称呼的历时演变、功能配置及文化内涵,由此印证方言分区的合理性。

一、山西方言女子配偶的称呼语

山西方言有关女子配偶的称呼语有男人、女婿、老汉、汉子、汉家、外头/外前人、当家的、当家人、当家子、掌柜(哩/的)[3]、姐夫等。称呼语丰富多样,但出现的时代、使用频率和语用功能并不一致。

(一)汉子、老汉、男人

1.汉子

“汉子”,最初是北方少数民族对汉族男子的称呼。《北齐书·魏兰根传》说道:“何物汉子!我与官,不肯就!”后来指称范围逐渐扩大,演变为对男子的通称。《寒山诗》二五三说道:“碌碌群汉子,万事由天公。”由于男子常给人一种强大、威猛、豪爽的印象,至宋代对其又引申出褒义的色彩,专指好汉、大丈夫。钱愐《钱氏私志》说道:“一生聪明,要做甚么三世诸佛,则是一个有血性的汉子。”王应奎《柳南随笔》卷一说道:“世俗人曰汉子,犹云大丈夫也。”在家庭中,具备上述品质的就是丈夫,所以在元明时期,“汉子”又是“丈夫”的俗称。《朴通事》说道:“一个和尚偷弄别人的媳妇,偷将去的时节,正撞见他的汉子,却拿着那和尚,打的半死剌活的。”《儒林外史》第十四回说道:“那些女人后面都跟着自己的汉子。”

由上可知,“汉子”至元代已衍生出“丈夫”的含义,山西方言用“汉子”指称丈夫,是一种继承与延续。今五台、天镇、盂县、运城、新绛等地称丈夫为汉子;定襄、文水、临县、岚县、隰县、太谷用“汉”指称丈夫,也是沿用了近代的指称,如《西游记》第二十三回中,“八戒道:‘娘,你上覆令爱,不要这等拣汉’”。句中的“汉”即是丈夫的俗称。另外吉县、稷山、垣曲等地用“汉家”来称呼丈夫,与上述的称呼“汉”相当,这里的“家”已虚化为后缀。

2.老汉

“老汉”,老年男子的通称,可他指,也可自称,多用于百姓之中。张齐贤《洛阳搢绅旧闻记·安中令大度》说道:“大都是这老汉死日到,罪过淫乱得你如此。”白朴《墙头马上》第三折说道:“休道老相公不来,便来呵,老汉凭四方口,调三寸舌,也说将回去。”

在现代一些文学作品中,“老汉”可指代丈夫。李季《王贵与李香香》第三部一说道:“你那红军老汉跑得没影踪,活活守寡我心里不安生。”此称呼在清徐、孝义、平定、和顺、离石、汾阳、忻州、五寨、万荣、夏县、绛县等地较普遍。太原称丈夫为“老汉儿”,石楼则称“老汉子”,这些称呼在晋语区较为普遍。

3.男人

“男人”,最初指男性或成年男性,如《后汉书》卷七十三说道:“瓒虑有非常,乃居于高京,以铁为门。斥去左右,男人七岁以上不得入易门”。《南齐书·柳世隆传》说道:“遂四野百县,路无男人,耕田载租,皆驱女弱。”至清代,“男人”由泛称男性转而指称丈夫。《二十年目睹之怪现状》第三十四回说道:“昨日我听见说他的男人死了,不知是不是?”此称呼在清徐、太谷、祁县、平遥、平定、娄烦、离石、汾阳、忻州、代县、朔州、定襄、大同、天镇、广灵、长治、平顺、长子、晋城、陵川、盂县、阳城、高平、临汾、霍州、闻喜、新绛、运城、永济、芮城、临猗、绛县等地存在,占到所调查市县的60%,分布区域最广,使用人数最多。

(二)掌柜(的)、当家子、当家的/咧、当家人、外前人(的)

1.掌柜(的)

“掌柜”也称“掌柜的”,原来是对店主、老板的称呼,此义一直延续到近代。《老残游记》第六回说道:“这事我已明白,自然是捕快做的圈套,你们掌柜的自然应该替他收尸去的。”曹禺《北京人》第二幕说道:“这些个地方没有一个掌柜的我不熟。”

掌柜一词,后使用范围逐渐扩大,不仅限于店铺的老板,不同行业的领导、负责人也可称为“掌柜”。魏源《圣武记》卷十说道:“其老教樊士杰、戴仕杰为掌柜。”这里“掌柜”是对白莲教起义军首领的称呼。阮章竞《漳河水》说道:“羊儿长膘快,掌柜笑,笑呵呵。”这里的“掌柜”又指地主。近代以来,它的含义进一步泛化,成为男子的泛称。张天翼《清明时节》三中说道:“别忙,掌柜的!咱们来干他一家伙!”

在中国传统的社会中,男人在家里的地位正如掌柜在店铺中的地位一样重要,所以在一些方言中,丈夫被称作掌柜的也是自然而然的事。现代的文学作品中,也不乏这样的用例。周立波《暴风骤雨》第二部三中说道:“白大嫂子,记不记挂你家掌柜的呀?”在今和顺、晋城、临汾、永济、运城、临猗、绛县等地仍保留此称呼,并进一步引申出“老掌柜”来指称父亲。

2.当家子、外前人(的)

“当家子”在近代有“本家、同宗族的人”的含义,而在长治 “当家子”指称丈夫,这里的“子”已演变为后缀。“当家”即主持家事,往往是一家之主。在中国传统的观念中,此角色由丈夫充当,所以就有“当家人、当家咧、当家的”来指称丈夫,如在朔州、天镇、长子等地。“掌柜(的)、当家子、当家人、当家咧、当家的”称呼丈夫,无疑都与中国传统的文化有关,都侧重男人在家中的地位与作用。

在现当代的文学作品中,“外头人”由“一家之外的人”引申为对丈夫的俗称。萧红《牛车上》说道:“是外头人来的信,请先生看看。”而隰县、河津用“外前的、外前人”指称丈夫,类似“外头人”的称呼,这与中国古代社会分工“男主外、女主内”有一定的关系,也是从男人扮演的社会、家庭的角色而言的。

(三)女婿(子)、姐夫

1.女婿

婿,也作“壻”。《说文》说道:“壻,夫也。”《尔雅》说道:“女子之夫为壻。”先秦汉语“婿”也可称已婚男子。后“女婿”连用,指女儿的丈夫,也写作女壻。《史记·李斯列传》说道:“赵高教其女壻咸阳令阎乐劾不知何人贼杀人移上林。”《警世通言·宋小官团圆破毡笠》说道:“看他一表人才,又会写,又会算,招得这般女壻,须不辱了门面。”

而最晚到元代,“女婿”已有丈夫的含义了。关汉卿《窦娥冤》第一折说道:“婆婆,你要招你招,我并然不要女壻。”《二度梅》第二十七回说道:“今日设计串骗小的之银两,故又买出这个年少的渔人,假认是他的女婿,希图蒙蔽青天,而使小人含冤无伸。”

由此可见 “女婿”从最初指称为“女儿的丈夫”,到现在发展为兼有“丈夫”的含义。而在山阴、新绛、运城、夏县、绛县等地,“女婿”也含有两种意义,具体含义由当时的语境来辨析。

2.姐夫

“姐夫”一词出现较晚。据丁崇明考证,南宋杂剧《京本通俗小说·错斩崔宁》见到一例,丈人与女婿对话,说道:“姐夫,你须不是这等算计”[4]。这里“姐夫”指女婿,即女儿的丈夫。 而“姐夫”一词指姐姐丈夫的含义是在元代才见到的,之后一直延用至今。关汉卿《鲁斋郎》楔子说道:“不是别人,是鲁斋郎强夺了我浑家去了。姐姐、姐夫,与我作主。”《水浒传》第四十八回说道:“我那姐姐有三二十人近他不得,姐夫孙新这等本事也输与他。”

在晋南的万荣、临猗、吉县、河津、新绛等地“姐夫”一词有两个读音:一是读[Ütia·fu],指姐姐的丈夫;二是读[Üiε·fu],有“女婿、丈夫”的含义[5],一般情况下指年轻的女婿或丈夫,具体指这两义中的哪一个,靠当时的语境很易识别。

通过上述分析和统计显示:女子配偶称呼语出现的年代不同,大多数称呼语最初并不是专指丈夫,而是在后来的演变过程中逐步衍生出来的。在山西方言中,使用区域比较广的称呼语依次是男人、老汉、汉/汉子等。“男人”一词指称丈夫最为普遍,在全国南北方言中都有分布[6];而“汉家、姐夫、女婿”这些称呼语分布却相对较少。

二、山西方言男子配偶的称呼语

山西方言有关男子配偶称呼语的主要有老婆、婆娘、婆姨、媳妇、屋里人、居舍家/里的、主舍的、女人、家里人、婆婆等。

(一)老婆、婆娘、婆姨、婆婆、媳妇

1.老婆

“老婆”,最初指年老的妇女。《寒山诗》说道:“东家一老婆,富来三五年。昔日贫於我,今笑我无钱。”此义宋代延续至今。《景德传灯录》说道:“苦哉浮杯,被老婆摧折。”“老婆”有时也是老年妇女的自称。陶岳 《五代史补·梁·罗隐东归》媪叹曰:“秀才何自迷甚焉,窃天下皆知罗隐,何须一第然后为得哉!不知急取富贵,则老婆之愿也。”而在唐宋之际,由于“老”的实意逐步虚化,渐渐变成词头,“老婆”就可指代妻子。吴自枚《梦梁录·夜市》说道:“更有叫‘时运来时,买庄田,取老婆’卖卦者。”“老婆”一词到元代使用更为普遍。石君宝《秋胡戏妻》说道:“家中有钱财,有粮食,有田土,有金银,有宝钞,则少一个标标致致的老婆。”

男子配偶称呼语为“老婆”的主要在以下县市:太原、清徐、平遥、孝义、平定、和顺、离石、汾阳、石楼、忻州、五台、代县、五寨、朔州、定襄、大同、天镇、长治、平顺、长子、晋城、陵川、盂县、闻喜、新绛、运城、永济、万荣、稷山、夏县、临猗等。其分布区域最广,占到所调查的62%,是使用最多的一个称呼语。事实上“老婆”也是全国各地通用的一个词。

2.婆娘

“婆娘”,是对妇女的俗称。王实甫《西厢记》第三折说道:“你看人似桃李春风墙外枝,卖俏倚门儿。我虽是个婆娘,有志气。”“婆娘”可指代自己或他人的妻子。石君宝《秋胡戏妻》第四折说道:“谁著你戏弄人家妻儿,拖逗人家婆娘?”冯梦龙《喻世明言》第四十卷中,“张千道:说的是。他是恩爱的夫妻,昨夜汉子不回,那婆娘暗地流泪,巴巴的独坐了两三个更次。他汉子的行藏,老婆岂有不知?”

可见,在元明时期“婆娘”有两个含义,现在普通话只保留前一含义,但在汾阳、汾西、霍州、运城、芮城、临猗、河津、洪洞等地的一些方言中仍沿用两义,主要指中年妇女或年纪较大男子的配偶。

3.婆姨

“婆姨”是个方言词。(1)泛指妇女。《陕北民歌·信天游》唱道:“好马不喝沟渠水,好婆姨不交倒灶鬼。”(2)指妻子。马可《夫妻识字》中,“刘妻:‘有人问我是谁,我就是刘二他婆姨’”。“婆姨”这个称呼在陕北比较流行,在山西的太原、清徐、太谷、平遥、文水、娄烦、离石、孝义、临县、岚县、隰县等晋语区也用此称呼,而晋南除吉县外,很少用此称呼。

4.婆婆

“婆婆”,(1)泛指老年妇女。关汉卿《五候宴》第三折说道:“好奇怪也,这个婆婆儿刚拜我一拜,恰似有人推起我来的。”(2)指丈夫的母亲。《三宝太监西洋记》第九十二回说道:“丈夫姓吴,今年才方年半夫妻,不幸夫死。上无公公,下无婆婆。”(3)称老妻。武汉臣《老生儿》第三折说道:“老夫刘从善,今日是清明,往坟头祭扫去。婆婆,孩儿每去了么?”现今山西的万荣、河津等地用“婆婆”指代妻子,主要是老年男子对配偶的称呼。

早在宋代时,“婆”已可指称妻子。陆游《老学庵笔记》卷六说道:“吏勳封考,三婆两嫂。”后来沿袭这一称呼,如《醒世恒言·李玉英狱中讼冤》说道:“不正夫纲但怕婆,怕婆无奈后妻何?”

5.媳妇

原作“息妇”,“媳妇”一词在宋代已出现,指儿子的妻子[7]。孟元老《东京梦华录·娶妇》说道:“凡娶媳妇,先起草帖子,两家允许,然后起细帖子。”元代沿用这一称呼,如《元史·后妃传二》说道:“后性孝谨,善事中宫,世祖每称之为贤德媳妇”。而在宋元时期,也可指自己或他人的妻子。苏轼《与朱康书》用“老媳妇”来指妻子闰之:“老媳妇得疾,初不轻,今已安矣,不烦留念。”李寿卿《伍员吹箫》第三折说道:“刚一味胡支对,则向你媳妇根前受制。”在明清时期“媳妇”也可泛指已婚妇女,如《醒世恒言》第十四卷中,“王婆道:‘妈妈不须说得,待老媳妇与小娘子看脉自知’”。

今平遥、五台、山阴、长治、平顺、晋城、陵川、高平、霍州、临汾、新绛、运城、万荣、临猗等地用“媳妇”指代妻子。有些县市兼指“儿媳妇”,为区别指称,有的方言加“子、得”等词缀或在前边加修饰语,如媳妇子、儿媳妇子、娃媳妇等。

(二)屋里人、屋儿、居舍家/里的、主舍的、家里人、女人

在中国传统的文化中,“男主外、女主内”一直占主导思想,因而男女在家庭角色的扮演会对其称呼语产生很大的影响。

1.屋里人、屋儿

“屋里人”,原指家里的人。《朱子语类》卷七十说道:“须是得自家屋里人从我,方能去理会外头人。”有时也指房间里的人,如《红楼梦》第十六回中,“凤姐笑道:……我们看着是‘外人’,你却看着是‘内人’一样呢。说的满屋里人都笑了”。后引申为指妻或妾,如《红楼梦》第十六回说道:“(香菱)竟给薛大傻子作了屋里人”。一些方言用此指称妻子,也是一种延续。姚雪垠《差半年麦秸》说道:“没有听队长说俺的屋里人跟小孩子到哪儿啦?”柳青《创业史》第一部第一章说道:“我个屋里家,能懂得多少呢?”今阳城、高平、晋城、临猗、河津、平陆、永济、绛县等地仍用“屋里人、屋里、屋儿”或“我屋里”等称呼“妻子”,这与古代女子的主要活动场所有密切的关系。

2.家里、家里人

“家里、家里人”本指自家、自家的人,后指代妻子。冯梦龙《蒋兴哥重会珍珠衫》中,“珍珠婆子想了一回,道:‘这是本地蒋兴哥家里,他男子出外做客,一年多了,止有女眷在家’”。这个“家里”指代蒋兴哥的老婆王三巧儿。《初刻拍案惊奇》第十四卷说道:“此冤仇实与我无干,如何缠扰着我家里?”

3.居舍的、主舍的

“舍”,本义客舍。《说文》说道:“市居曰舍”。后来指房屋。《战国策·齐策》说道:“舍之上舍”。

“居舍”,指住宅、住所。《史记·儒林列传》说道:“中废为中大夫,居舍,著《灾异之记》。”

我国传统的家庭模式是“男主外、女主内”,因而用“内、舍、内舍”来称呼妻子就很自然。陈琳《饮马长城窟行》说道:“近城多健少,内舍多寡妇。作书与内舍,便嫁莫留住。”今山西沁县、长治用“家里人、家里”来称呼妻子,隰县、临汾用“主舍的、居舍里的”来称呼妻子,都与“家”有着密切关系,这更是传统思想的反映。

4.女人

“女人”一词早在三国时就已出现,泛称成年女子。班固《女诫·妇性》说道:“女有四行……此四者女人之大德。”张鷟《游仙窟》中,“五嫂曰:女人羞自嫁,方便待渠招”。至明代,“女人”从一般词语向称呼语转化,指代妻子。张居正《女诫直解》说道:“夫女人一生的事,只靠在夫主身上。”今太谷、祁县、平定、忻州、朔州、定襄、大同、天镇、长子、阳城、新绛、永济、临猗等地仍保留此称呼。

由此可知,今山西男子配偶称呼语使用区域最广的是“老婆”,其次是“媳妇、女人”。而从全国方言的分布来看,“老婆、女人”是个通用词,“媳妇”多为北方方言。作为男子配偶称呼语出现在文献中最早的是“老婆”一词,在唐宋时已出现,“媳妇、婆婆”在宋元时代出现,“婆娘”在元代出现,“女人、家里(人)、屋里人”在明清时代出现。

三、山西方言夫妻称呼语的功能考察与分区的一致对应关系

山西方言夫妻称呼语丰富多样,但大多数称呼语最初并不专指男女配偶,都是在长期竞争演变中逐步发展而来的。各种称呼语出现的时代、来源、功能,以及各自的配对关系并不一样。以下以运城、临县方言为例对其进一步加以深入分析。

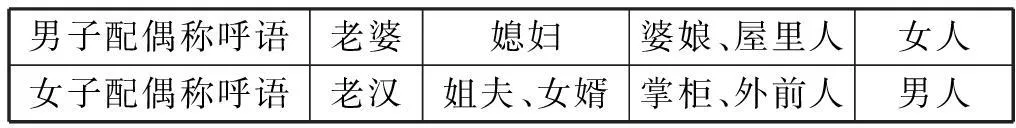

一般而言,不同年龄的使用群体、不同的情感态度对称呼语的选用会有所差异,方言用语也不例外。在运城男子配偶称呼语中,“女人”使用范围最广,基本没有限制;“老婆”以前多是老年男子对妻子的称呼,而今基本突破限制;“媳妇”大多指结婚不久或年轻的已婚妇女;“婆娘、屋里人”主要指中年以上的女性,“屋里人”属于旧称。

女子配偶称呼语中,“男人”相对来说没有特别年龄限制,“掌柜、老汉、外前人”大多是中老年妇女对丈夫的称呼,但“掌柜”带有尊敬的意味;“老汉”有突破年龄的趋势,年轻人也用,有时带有亲昵的色彩;“外前人”属于旧称。“姐夫、女婿”一般是对结婚不久或年轻丈夫的用语,具体见表1。

表1 运城夫妻称呼语的配置关系

不过这些称呼语大多只能用于背称或叙称,“掌柜、老婆、媳妇”有时可用于面称。

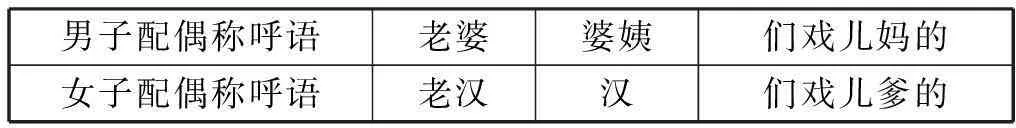

临县方言的夫妻称呼语也存在一定的配置对应关系。“婆姨、汉”分别是年轻丈夫、妻子对配偶的背称,“老婆、老汉”一般是老年丈夫、妻子对配偶的背称,不过这两对称呼偶尔也会交叉使用。“们戏儿妈的、们戏儿爹的(孩子他妈、孩子他爸)”也是一种背称,使用范围相对来说比较广泛,没有年龄的制约。对应关系见表2。

表2 临县夫妻称呼语的配置关系

上述称呼语多用于背称或叙称,若需面称时,大多方言区年轻人一般直呼其名,年长的用子女的名字称呼对方,较为含蓄。

另外,从山西方言夫妻称呼语的分布上看,也符合山西方言的特点。山西方言从区域上划分,分作北区、中区、西区、东南区、东北区(广灵一个县)和南区。其中南区大多属于中原官话,其余属于晋语区。而夫妻称呼语从另一个角度印证了山西方言分区的合理性。首先,男子配偶称呼语从北到南发展最明显的就是“婆姨、婆娘、媳妇”的分布。“婆姨”主要分布在晋语区,中区、西区尤为多。“婆娘”则在晋南普遍使用,而吉县处于晋语与中原官话的过渡区,也使用“婆姨”。“媳妇”主要见于晋东南、晋南,在中区、西区使用不多,而平遥处于过渡区,“媳妇、婆姨”都使用。其次,女子配偶称呼语“姐夫、女婿”主要分布在晋南,在晋语区几乎不用。

四、余论

通过对山西方言夫妻称呼语的共时与历时分析,我们从中获得以下启示。

第一,异样的称呼语虽共现山西方言之中,但其并不属于一个层次,而是同一平面上不同时期演变与竞争的反映。由于各自使用群体和出现语境的不同,并不能随意替换。

第二,男女配偶称呼语的分布区域及其发展并不平衡,尤其在背称与面称的方面,面称的称呼语相对较贫乏。

第三,传统文化“男主外、女主内”的思想仍存在影响,同时也间接表露出“男尊女卑”的现象。

第四,从一定程度上看,夫妻称呼语也印证了方言区域划分的合理性。

参考文献:

[1]陈保亚.语言文化论[M].昆明:云南出版社,1993:181.

[2]丁崇明.男子配偶称呼语的历时演变、功能配置及竞争[J].语言教学与研究,2005(1):44-50.

[3]侯精一,温端政.山西方言调查研究报告[M].太原:山西高校联合出版社,1993:246-247.

[4]丁崇明,荣晶.女子配偶称呼语的历时考察分析[J].云南民族大学学报,2010,27(5):151-157.

[5]王临惠.临猗方言研究[M].天津:天津社会科学院出版社,2007:115.

[6]胡士云.汉语亲属称谓研究[M].北京:商务印书馆,2007:138-139.

[7]史文磊.论“媳妇”的形成过程[J].语言科学,2008(2):213-217.

A Diachronic Analysis and Functional Study of the Couple Appellations in Shanxi Dialects

LI Xian-juan1,2

(1.SchoolofChineseLiterature,ShaanxiNormalUniversity,Xi’anShaanxi710119,China;2.DepartmentofChineseLanguageandLiterature,YunchengUniversity,YunchengShanxi044000,China)

Abstract:Language is not a pure synchronic system, but a panchronic system in the diachronic evolution. The address form is a special kind of words in the language. Taking the couple appellations in Shanxi dialects as the oubjects, this paper does a diachronic analysis of them and studies their geographical distribution, the evolution of their source and functional configuration in order to disentangle the couple appellations in Shanxi dialects and to further understand the diachronic factors of the synchronic structure, by which it finds that most couple appellations in Shanxi dialects initially did not specifically refer to the spouse and were preserved in the long-term evolution and competition, which also indirectly reflects the couple’s social status and interrelation. Couple appellations confirm the rationality of the distribution of Shanxi dialects from the dialect perspective.

Key words:couple appellations; Shanxi dialects; diachronic analysis; functional study

中图分类号:K901.6;H172.1

文献标识码:A

文章编号:1009-5837(2016)02-0035-05

作者简介:李仙娟(1979- ),女,山西临猗人,陕西师范大学博士生,运城学院讲师,主要从事汉语方言研究。

基金项目:山西省普通高校人文社科研究基地河东文化研究中心基金项目“河东方言词汇研究”(HY-2013001)

*收稿日期:2016-01-16

(编辑:陈凤林)