益生菌对非酒精性脂肪性肝病的干预作用

2016-05-14赵庆卫吕道仙

赵庆卫 吕道仙

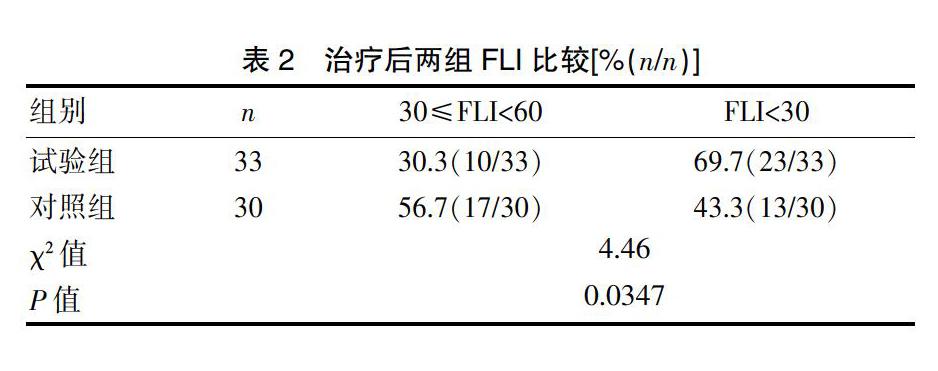

[摘要] 目的 观察口服益生菌对非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)干预的效果。 方法 采用随机、对照、双盲研究方法,选取2012年5月~2014年10月对符合NAFLD入选标准的63例患者随机分为两组(随机比例为1∶1),在予改变生活方式和中等量有氧运动的基础治疗同时,试验组予口服培菲康(双歧杆菌三联活菌胶囊)0.84 g/次,2次/ d,对照组予淀粉胶囊,每次4粒,2次/d,治疗6个月。观察治疗前后体质量指数(BMI)、腰围(WC)、ALT、AST、GGT、TG、TC变化,采用脂肪肝指数(FLI)作疗效评价。 结果 除对照组GGT(t=1.731,P=0.089)与治疗前比较无统计学的显著差异外,两组患者分别与治疗前比较,体质量指数(BMI)、腰围(WC)、ALT、AST、TG、TC、脂肪肝指数(FLI)的差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后益生菌干预组与对照组间BMI(t=1.407,P=0.165)以及WC(t=1.223,P=0.226)比较差异无统计学意义(P>0.05);ALT(t=2.125,P=0.038)、AST(t=2.058,P=0.044)、GGT(t=2.045,P=0.045)、TG(t=2.091,P=0.041)、TC(t=2.047,P=0.045)比较差异均有统计学意义(P<0.05)。FLI(t=4.257,P=0.000)比较有显著统计学意义(P<0.01)。治疗前两组患者FLI均>60,治疗后益生菌干预组30≤FLI<60患者例数为10例(30.3%),FLI<30患者例数为23例(69.7%),无FLI>60患者。对照组30≤FLI<60患者例数为17例(56.7%),FLI<30患者例数为13例(43.3%),也无FLI>60患者。两组间比较差异有统计学意义(χ2=4.460,P=0.0347)。 结论 口服益生菌对非酒精性脂肪性肝病干预效果确切。但各项观察指标未能完全恢复,对NAFLD的疗效仍有待进一步探索。

[关键词] 益生菌; 非酒精性脂肪性肝病; 双歧杆菌三联活菌胶囊; 脂肪肝指数; 肠道微生态

[中图分类号] R575 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2016)08-0029-05

随着人们生活习惯和饮食结构的改变,非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)的患病率日益增高,已构成日益严重的社会公共卫生问题。非酒精性脂肪性肝病是一种与胰岛素抵抗和遗传易感性密切相关的代谢应激性肝损伤,是一种无过量饮酒史、以肝实质细胞大泡性脂肪变和脂肪贮积为主要特征的临床病理综合征。疾病谱包括非酒精性单纯性脂肪肝(non-alcoholic simple fatty liver,NAFL),非酒精性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis,NASH)及其相关肝硬化和肝细胞癌。NAFLD的发病机制未明确。目前认为,NAFLD的发生、进展与肠道菌群改变密切相关,肠道微生态作为人体的一个代谢器官,有望成为药物治疗的靶点。本研究探讨益生菌培菲康治疗NAFLD的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所有受试者来源于我院内科门诊,全部获得知情同意,并签署知情同意书。选取2012年5月~2014年10月共63例符合入选标准的NAFLD患者纳入临床试验。

1.2 诊断标准

根据中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精肝病学组2010年1月修订的《非酒精性脂肪性肝病的诊疗指南》[1],符合以下3项条件:(1)无饮酒史或饮酒折合乙醇量小于140 g/周(女性<70 g/周);(2)除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性、自身免疫性肝病等可导致脂肪肝的特定疾病;(3)鉴于肝组织学诊断难以获得,采用肝脏影像学标准:腹部超声检查符合以下3项表现中的两项:①肝脏近场回声弥漫性增强(“明亮肝”),回声强于肾脏;②肝内管道结构显示不清;③肝脏远场回声逐渐衰减或CT诊断为肝脏密度普遍减低,肝/脾CT值之比小于1.0。

1.3 排除标准

(1)酒精性脂肪肝、各种病毒性肝炎;(2)肝硬化失代偿期、肝癌患者;(3)合并心脑血管、肝、肺、肾、内分泌等原发性疾病以及精神病患者;(4)妊娠或哺乳期妇女;(5)近4周内使用过抗生素、乳果糖、制酸剂、微生态制剂及其他影响胃肠动力的药物,近1周患急性肠炎者;(6)用药依从性差,2 d以上未按要求服药者;(7)观察期内合并使用其他治疗如降脂药保肝药;不按时复诊或失访者不进入疗效分析;(8)转氨酶(包括ALT、AST)超过4 ULN的患者。

1.4 方法

本研究采用随机、双盲对照研究,入选患者在进行健康宣教、饮食控制、改变饮食组分,中等量有氧运动(每周4次以上,累计锻炼时间大于150 min/周,运动后靶心率>170-年龄)的治疗基础上,随机分为两组:试验组予培菲康(双歧杆菌三联活菌胶囊,上海信谊药厂有限公司,批准文号:国药准字S10950032,规格:0.21 g/片,含活菌数分别不低于0.5×107 CFU)0.84 g/次,2次/d干预治疗,对照组予淀粉胶囊,每次4粒,2次/d。由专门人员对符合标准的受试者按照门诊就诊号由计算机随机分组(随机比例为1∶1)。建立电子档案及门诊随访卡,但对治疗方案作隐匿。疗程共6月。

1.5 观察指标

入组后:(1)详细询问病史,包括体质量变化、烟酒嗜好、既往病史、家族史和相关药物史,记录饮食和运动情况;(2)测量身高(精确到1 cm)、体重(精确到0.1 kg)、腰围(WC,以脐水平为测量部位),计算体质量指数[BMI=体质量(kg)/身高2(m2)],测量静息血压。(3)血液检查:全血细胞分析;隔夜空腹12 h,抽取静脉血检测空腹血糖、糖化血红蛋白,肝功能生化指标(ALT、AST、GGT)、血脂(总胆固醇TC、三酰甘油TG、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇);(4)腹部超声检查及CT检查。3、6个月复查BMI、肝功能、血脂、空腹血糖及腹部超声检查。

1.6 疗效评价

观察治疗前后BMI、WC、ALT、AST、GGT、TG、TC变化,采用脂肪肝指数(fatty liver index,FLI)[2]作疗效评价。FLI计算公式

FLI=■×100

其中ln代表取自然对数,е为自然对数的底数。TG单位为mg/dL(1 mmol/L = 88.5 mg/dL),BMI单位为kg/m2,GGT单位为U/L,WC单位为cm。FLI<30为NAFLD消退,30≤FLI<60为可疑NAFLD,FLI>60为NAFLD可能性极大。

1.7 统计学方法

应用Excel2003及SPSS 19.0统计学软件处理,计量资料以(x±s)表示,计数资料以率或构成比表示。两组间比较、治疗前后比较,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料

选取2012年5月~2014年10月在我院内科门诊就诊诊断为非酒精性脂肪性肝病符合入选标准的患者63例,其中男38例,女25例,男∶女1.52∶1,年龄26~67岁,平均(44.27±9.50)岁。随机分为两组,试验组33例,男20例,女13例,年龄29~67岁,平均(44.05±11.60)岁,对照组30例,男18例,女12例,年龄26~63岁,平均(43.13±9.57)岁。两组患者性别(χ2=0.002,P=0.96)、年龄(t=0.341,P=0.734)比较无差异性。两组患者治疗前体质量指数(BMI)、腰围(WC)、ALT、AST、GGT、TG、TC、脂肪肝指数(FLI)比较见表1,t/P值分别为1.086/0.282、0.675/0.502、1.116/0.269、1.442/0.154、0.453/ 0.652、0.817/0.417、0.259/0.797、1.274/0.208,差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 治疗前后两组组内BMI、WC、肝功能、血脂及脂肪肝指数(FLI)比较

经治疗6个月,各项指标治疗前后对比,除对照组GGT(t=1.731,P=0.089)与治疗前比较差异无统计学意义外,两组患者体质量指数(BMI)、腰围(WC)、ALT、AST、TG、TC、脂肪肝指数(FLI)分别与治疗前比较,差异具有统计学意义(P<0.05)(表1)。

2.3 治疗后两组BMI、WC、肝功能、血脂及FLI比较

治疗后,试验组与对照组BMI(t=1.407,P=0.165)以及WC(t=1.223,P=0.226)比较差异无统计学意义(P>0.05)。ALT(t=2.125,P=0.038)、AST(t=2.058,P=0.044)、GGT(t=2.045,P=0.045)、TG(t=2.091,P=0.041)、TC(t=2.047,P=0.045)比较差异均有统计学意义(P<0.05)。两组FLI比较有极显著差异(t=4.257,P<0.01)(表1)。

2.4 两组治疗后脂肪肝指数(FLI)比较

治疗前两组患者FLI均>60,治疗后两组均无FLI>60患者。两组间FLI比较差异有高度统计学意义(P<0.01)(表2)。

3 讨论

NAFLD发病机制中,肥胖、高脂血症、糖尿病是NAFLD发病的主要危险因素。在氧化应激、胰岛素抵抗、炎性反应等多因素的“二次打击”,甚至是多重打击[3]的结果导致了NAFLD。肝脏与胃肠道作为消化系统的重要组成部分,二者在解剖上、功能上有着密切联系。作为门静脉的首过器官,肝脏易受肠源性微生物及其代谢产物的影响,进而影响肠道菌群,导致菌群失调。肠道微生态失衡,生物屏障功能受损后大量内毒素进入门脉系统,促发炎症介质释放,导致肝脏的氧化应激反应及炎症损伤,又加重NAFLD的炎症。近年的研究表明,小肠细菌过度生长[4](small intestinal bacterial overgrowth,SIBO)、细菌易位、肠黏膜通透性改变等所致肠源性内毒素(intestinal endotoxemia,IETM)可促进NAFLD向非酒精性脂肪性肝炎(NASH)进展,而NASH患者肠道IETM如脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)等生成增多可进一步加剧肝损伤,两者形成恶性循环,加速NASH的进展[5,6]。

NAFLD患者肠道菌群在数量、构成,以及定位上发生改变。沈峰、范建高等[7]采用454焦磷酸测序技术对47例经肝活检确诊的NAFLD患者新鲜粪便进行测序,结果显示NAFLD患者厚壁菌门所占比例显著升高,而拟杆菌门显著降低,乳球菌和普氏菌显著减少,而链球菌占比显著增高。另一研究[8]也证实NAFLD患者存在小肠细菌过度生长(small intestinal bacterial overgrowth,SIBO),发生率为57.8%(59/102),与健康人群发生率8.0%(4/50)比较,差异有统计学意义(P<0.05)。较多的研究显示[9-12],肠道菌群失调,突出表现为肠道原有的益生菌如双歧杆菌、类杆菌等明显减少,而大肠埃希菌、产气杆菌等革兰阴性菌大量繁殖,肠球菌和真菌比例也明显增加。肠道革兰阴性杆菌产生的脂多糖(LPS)作为一种细菌毒性因子诱发产生氧自由基,造成肝细胞脂质过氧化,使肝细胞线粒体内K+通透性增高,通过一系列改变,造成肝细胞损害、自溶。LPS还通过Toll样受体4(Toll-like receptor 4,TLR4)信号途径激活胰岛细胞、肝脏的Kupffer细胞,释放大量炎症因子如TNF-α、NF-κB等,阻断胰岛素受体从而导致胰岛素抵抗(insulin resistance,IR),介导肝脏的炎症和病理损伤[5,13]。LPS参与了NAFLD发病的“二次打击”过程中IR和炎性反应的多个环节。

肥胖是NAFLD发病的主要危险因素,肥胖人群肠道中拟杆菌数量明显高于消瘦人群,随着BMI增加,大肠杆菌、乳酸杆菌、双歧杆菌数量呈下降趋势。动物实验证实,拟杆菌可发酵和降解机体无法消化、吸收的植物多糖,增加15%的能量吸收,可使机体脂肪量增加,血三酰甘油水平明显增加。拟杆菌还可以抑制肠黏膜上皮中禁食诱导脂肪因子(fasting-induced adipose factor,Fiaf)的表达,从而导致脂肪积累,促进肥胖形成[14,15]。

口服益生菌,补充肠道有益菌,在肠道中对致病菌产生营养竞争、粘附竞争以及生物化学竞争作用,其代谢产物能阻止致病微生物的定植和入侵,调节肠道微生态平衡,抑制小肠细菌过度生长(SIBO),改善小肠动力阻力,改善NAFLD患者的肠道屏障功能,降低血循环中代谢性内毒素水平,减轻肝脏损伤及脂肪沉积[16]。还能减轻脂肪组织的炎症反应及氧化应激,提高胰岛素的敏感性,从而控制及治疗NAFLD,或延缓NAFLD进展,并能使体质量降低。赵严等[17]报道应用培菲康治疗后,可减轻NAFLD患者的TNF-α、IR,降低肠源性内毒素血症(IETM),改善脂联素(adiponection,APN)及肝功能。另一报道显示[18],经益生菌治疗后NAFLD患者ALT、AST、GGT、TG、TC、TNF-α水平均显著降低,CT肝/脾比值显著增高、超声积分显著降低(P<0.05)。

在益生菌治疗NAFLD的临床试验研究中,大规模随机对照试验(randomized controlled trial,RCTs)研究不多。一项系统评价研究[19]结果显示,益生菌类制剂可减低NAFLD患者ALT、AST、GGT、TG、TC水平,恢复肝功能。本研究采用随机、双盲、空白对照试验,比较以改变生活方式和增加运动的基础治疗同时口服益生菌培菲康与基础治疗在治疗前后肝功能、血脂及脂肪肝指数上的差异,结果显示益生菌能显著降低NAFLD患者的肝功能、血脂等各项指标,降低患者FLI,从而减轻、消退NAFLD。

在NAFLD的诊断和疗效评估方面,肝活检这一“金标准”因其创伤性,受试者依从性差,且费用昂贵,难以在临床日常工作中开展及进行重复运用。而CT检查放射性强,对人体也有伤害,也应尽量减少检查,常规超声检查灵敏度不高,而且CT及常规超声检查无法对脂肪变的程度进行定量。瞬时弹性成像系统Fibro Scan等[20]新技术临床应用尚未普及,在此背景下血清学方法仍为临床试验评估NAFLD的常用手段,但单纯BMI、肝功能或血脂谱等的评估价值较低。西方国家及韩国等应用FLI对NAFLD进行评估,准确性为0.785~0.84(95%CI:0.81~0.87)。国内上海交通大学医学院瑞金医院[2,21]开展FLI与NAFLD相关性研究,其准确性为0.721~0.84(95%CI:0.678~0.86)。我们借用这一方法来对培菲康干预NAFLD进行疗效评估,作定量分析。研究显示两组患者FLI治疗前和治疗后分别对比,均有明显降低,治疗前后差异具有统计学意义。两组间治疗后对比有极显著差异(t=4.257,P<0.01),两组间NAFLD消退(FLI<30)例数比较差异也具有统计学意义。本研究中GGT在对照组治疗前后无统计学意义,猜测可能与GGT的变化反应相对要慢些有关,也说明单纯指标的评估价值很有限,而应用FLI综合判断相对较好。

本研究中发现两组患者BMI和WC在治疗前和治疗后分别对比,治疗前后具有显著差异,而两组间治疗后对比无显著差异,其原因分析可能因抗肥胖与补充肠道有益菌种种类等有关。罗佳等[22]对文献综述显示人体肠道高水平干酪乳杆菌、副干酪乳杆菌以及植物乳杆菌与肥胖的发生呈负相关,高水平罗伊乳杆菌与肥胖发生呈正相关。

总之,本文研究表明口服益生菌对非酒精性脂肪性肝病干预具有确切疗效。但本研究显示其对BMI、WC、肝功能、血脂的各项指标仍未降至正常水平内,仍未能完全治愈NAFLD。另外,本研究样本数较少,对益生菌干预NAFLD作用的评价有限。对益生菌干预治疗NAFLD,在菌种选择、剂量、疗程等方面仍有较大的探索空间。

[参考文献]

[1] 中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组. 非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年1月修订)[J]. 中华内科杂志,2010,49(3):275-278.

[2] 张迪,孙侃,刘宇,等. 脂肪肝指数在非酒精性脂肪性肝病诊断中的应用价值[J]. 内科理论与实践,2012,7(3):201-204.

[3] 巫协宁. 非酒精性脂肪性肝炎的发病机制新说:多重打击论和治疗[J]. 中华消化杂志,2014,34(3):206-209.

[4] 郑霞,戴宁. 小肠细菌过度生长的发病机制和诊断进展[J].胃肠病学,2012,17(8):499-502.

[5] 马光斌,陆伦根. 肠源性内毒素血症:非酒精性脂肪性肝病的重要危险因素[J]. 胃肠病学,2010,15(9):562-564.

[6] 吴文明,李帆,杨云生. 肠道菌群与肝病关系的研究进展[J]. 中华消化杂志,2013,33(7): 500-502.

[7] 沈峰,陈建能,郑瑞丹,等. 应用454测序技术评价非酒精性脂肪性肝病患者肠道菌群结构差异[J]. 实用肝脏病杂志,2015,18(2):145-149.

[8] 张爱青,杨雪敏,李韦,等. NAFLD患者小肠细菌过度生长情况及双歧三联活菌胶囊的疗效[J]. 山东医药,2014, 54(15):69-71.

[9] 杨云生,王子恺. 肠道微生态的重要作用与研究展望[J].中华消化杂志,2013,33(12):803-805.

[10] 李兰娟. 进一步深入对肠道微生态失衡与肝病重症化关系的研究[J]. 中华内科杂志,2015,54(5):393-395.

[11] 杨云生. 消化道微生态研究聚焦与展望[J]. 中华内科杂志,2015,54(5):396-398.

[12] 王斯南,曹海龙,鄢芳,等. 基于肠道菌群的代谢性疾病防治新策略[J]. 中华内科杂志,2015,54(5):458-460.

[13] 李帆,杨云生. 非酒精性脂肪性肝病与肠道菌群关系的研究进展[J]. 中华消化杂志,2013,33(1):67-68.

[14] 蒋彩凤,陈岳祥,谢谓芬. 肠道微生态在慢性肝病发生发展中的作用[J]. 中华消化杂志,2013,33(12):814-816.

[15] 郝一鸣,余鹏飞,白槟,等. 肠道菌群、肥胖、饮食和能量吸收关系的研究进展[J]. 中华消化杂志,2014,34(12):867-869.

[16] 姚惠香,陈维雄,陈玮,等. 益生菌治疗非酒精性脂肪性肝病的临床研究[J]. 胃肠病学与肝病学杂志,2013, 22(3):221-223.

[17] 赵严,汤茂春,程礼,等. 培菲康治疗非酒精性脂肪性肝病的临床观察[J]. 胃肠病学与肝病学杂志,2009,18(7):612-614.

[18] 罗灵和,陈军贤,刘海燕,等. 枯草杆菌肠球菌二联活菌对非酒精性脂肪性肝炎患者的干预作用[J]. 中华消化杂志,2014,34(12):852-853.

[19] 刘洁,李嘉. 益生菌类制剂治疗非酒精性脂肪性肝病疗效评价[J]. 山东医药,2015,55(7):82-84.

[20] 曾祥华,石代蓉,王宇明. FibroScan用于慢性肝病临床诊治新进展[J]. 中国实用内科杂志,2014,34(12):1185-1188.

[21] 常显星,蒋兆彦,徐琛莹,等. 脂肪肝指数与非酒精性脂肪性肝病和冠状动脉粥样硬化性心脏病的相关性研究[J]. 胃肠病学,2013,18(1):6-10.

[22] 罗佳,姜春燕. 肠道微生态与代谢性疾病关系的研究进展[J]. 胃肠病学,2013,18(9):569-571.

(收稿日期:2015-11-30)