旅游目的地品牌象征性意义对到访意向的影响研究

2016-05-14沈雪瑞李天元臧德霞

沈雪瑞 李天元 臧德霞

[摘 要]象征性消费是营销领域一个备受关注的话题,品牌的象征性意义对消费者的购买行为有着重要的影响已得到了很多研究的证实。在旅游目的地逐步走上品牌化发展道路的趋势下,探讨目的地品牌的象征性意义及其营销价值无疑有着重要的理论和实践意义。文章以城市(天津市)和自然景区(九寨沟)两类目的地为例,实证分析了目的地品牌象征性意义对旅游者到访意向的影响作用。首先,借鉴心理学和以往有关品牌象征性意义的测量研究选取了测量问项,验证了目的地品牌象征性意义的个体自我表达、关系自我巩固、群体归属以及社会声望和地位彰显4个维度结构。其次,采用结构方程模型对数据进行分析,结果显示被调查者对个体自我表达、关系自我巩固和群体归属三项目的地品牌象征性意义的感知正向显著影响到访意向;社会声望和地位彰显这一维度对到访意向的正向影响不显著。最后,多群组结构方程模型分析说明目的地品牌象征性意义与到访意向间的路径关系在两类目的地之间无显著差异,这也反映出目的地品牌象征性意义对城市和自然景观类目的地都具有一定的营销意义。

[关键词]旅游目的地;旅游目的地品牌象征性意义;到访意向

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2016)08-0102-12

Doi:10.3969/j.issn-1002-5006.2016.08.015

引言

20世纪50年代以来,象征性消费这一话题在营销学领域得到了广泛的探讨,学者们都洞察到了人类的消费活动不仅是借由物品的功能来满足其基本需求,而且从产品和品牌中获取表达自我个性和形象、彰显社会地位以及取得社会认同等与构建自我概念相关的象征性意义也是人们开展消费行为的重要动机[1-6]。象征性消费也因此一度成为营销领域的一个理论研究热点,尤其是在品牌的象征性意义(或称象征性形象)研究方面取得了一定进展[7-8],进而又为实践中产品塑造差异化的形象定位和拓展更大的销售空间提供了指导。在旅游市场竞争日益激烈的当今,帮助作为竞争主体的目的地挖掘创造潜在差异化优势无疑是理论研究一个方向。虽然以往研究成果在为目的地如何开展功能、情感定位方面提供了一定的理论基础,但当功能和情感都不再是目的地定位的秘密时,目的地还有哪些方式可以突出自身的差异性?目的地还有哪些特征可能成为定位的着力点,从而率先塑造差异化的形象?此时,探讨旅游目的地品牌是否对旅游消费者同样具有一定的象征性意义以及揭示此类象征性意义对目的地选择决策的影响,无疑对旅游目的地的营销实践有着重要的参考价值。

按照营销文献中的定义,品牌的象征性意义(或称象征性形象)指的是在消费者的感知中品牌满足其进行自我形象或个性塑造、构建社会关系以及标示声望和地位等需求方面所具有的特征[9]。显然,这里的象征性意义不同于产品或品牌反映在消费者感知中的功能或情感体验方面的特征。以往大量旅游目的地形象研究虽然也在协助目的地塑造更为有效的认知和情感形象方面积累了丰富的方法和观点,但认知形象和情感形象主要分别反映了旅游者对目的地属性的功能表现和情感体验利益的感知结果[10],因此,识别象征性意义还并未构成以往目的地形象研究的一项主要任务。从国内目的地营销实践来看,众多目的地在进行营销宣传时往往更注重对自身资源和产品属性信息的传播,很少从赋予目的地品牌以象征性意义这一途径来设计宣传信息并以此挖掘塑造自身差异化优势的机会。那么,目的地品牌象征性意义是否具有以及有着怎样的营销价值?揭示旅游者的目的地品牌象征性意义感知与其到访意向之间的关系显然是澄清以上问题的一条可取路径,本文将以此为主要任务来展开研究。

1 文献回顾

学界基于不同视角对旅游目的地品牌的象征性意义有过一些探讨。学者们就旅游者持有的目的地与其自我形象一致性的感知对满意度、目的地选择行为的影响等问题陆续开展了一些研究[11-15]。此外,在目的地品牌化研究被重视以来,一些学者则在传统目的地形象测评的范式下开展了关于目的地品牌形象的测评研究,在此过程中将象征性意义视为是有别于目的地认知和情感形象的独立成分进行了初步的测量,不过主要做法仍仅限于以开放式问项试探地识别旅游者有关目的地品牌形象的感知中是否存在象征性的联想词汇,结论也十分零散[16-18]。还有就是关于目的地品牌个性的研究,品牌个性对于消费者而言具有重要的象征性价值,因为消费者会将其所偏好的品牌视为是自我的一种延伸[19],并借由具有某些个性特征的品牌的使用去向外界投射自我形象[20-21]。在旅游研究中,学者们已意识到了目的地品牌个性的重要性,并围绕目的地品牌个性的构成维度、目的地品牌个性在目的地定位中的差异化功效问题进行了相关探索[22-28],但在目的地品牌个性之于旅游者的目的地选择行为的影响研究方面仍比较缺乏。

总体来看,学界有关目的地品牌象征性意义的论述还比较分散,尚未将目的地品牌象征性意义作为一个整体概念对其内在维度和营销意义加以考察,尤其缺乏对目的地品牌象征性意义之于旅游者行为决策的影响研究。虽然自我一致因素作用的揭示属于此类探索,但也仅涉及了目的地品牌象征性意义的一个侧面。Ekinci等以目的地品牌忠诚为指标考察了目的地品牌象征性意义的影响效应,但较为遗憾的是该项研究在对目的地品牌象征性意义进行操作化处理时比较随意,未能以较为严谨的理论推导或探索性研究作为前提和基础[29]。基于以上背景,本文借鉴心理学和已有关于品牌象征性意义的测量研究文献,选取了目的地品牌象征性意义的维度和测项,并采取结构方程模型来对目的地品牌象征性意义之于旅游者的到访意向的影响作用加以揭示。在实现以上主要研究目标的同时,还尝试采用多群组结构模型比较法在来自城市和自然景区两个目的地的样本群体之间进行了比较,以此明确目的地品牌象征性意义对到访意向的影响作用是否同样适用于以上两类目的地情境。

2 研究假设及模型构建

2.1 旅游目的地品牌象征性意义维度和测量问项的选取

象征性消费之所以存在,根本上是由于人类会在社会行为中针对“自我”不断进行构建、维护、提升、转换以及表达[30-31],而消费是人类的一种普遍行为,品牌在消费过程中成为了人们获得象征性意义的一种资源,即消费某一品牌、并与品牌形象相联系成为消费者在日常生活中构建、转换以及表达自我的一种手段[32-33]。由此可见,品牌的象征性意义实际上是消费者的自我概念在品牌身上的一种投射,因而要明确品牌象征性意义的含义,理解自我概念所具有的内涵是关键。心理学中关于自我概念的认识存在不同视角,其中社会文化视角下的自我概念理论更为注重解释个体如何依据与他人和社会群体的关系对自我意义进行界定的。这一视角下的自我概念包含多个层面,Brewer和Gardner基于系统的文献回顾将其归纳为个体自我、关系自我和集体自我[34]。例如人们需要通过区别于他人来确认自我的个性和独立,这一层面的自我属于个体自我[35];再者,人们总是处于与重要他人(例如亲人、朋友、同事等)所建立的一定的关系之中,由这些关系所界定的自我角色就是关系自我[36];同时,人是社会中的人,因而必然要以某个社会群体(例如民族、社会阶层、世代等)的成员身份而存在并以此与其他群体进行互动,这种成员身份就是集体层面的自我[37]。虽然以上归纳已经较为全面,但此后的一些学者则认为,Brewer和Gardner所归纳的自我层面中的集体自我实际上仅涵盖了人们通过寻求群体归属建构自我的这一层含义,而忽略了人们还存在着向群体内外成员彰显其社会声望和地位的需求,因而提出自我概念还应包含社会自我这一层次,并将其定义为个体因自身的社会角色而获得或欲博得的他人对己之声望和地位的认可[38-39]。概而言之,以上个体自我、关系自我、集体自我以及社会自我乃是人们在意识之中界定自我意义的几个层面。

以上包含多个层面的自我概念也成为了营销学者们理解和揭示品牌象征性意义内在构成的重要理论基础。例如将消费者对品牌能够帮助其实现自我强化和认同、个性表达、获得尊重、角色定位、群体归属和认可的能力的联想视为品牌象征性意义的内容[8-9]。当人们以消费者的角色开展消费活动并将品牌作为构建自我的一种资源时,人们便会考量品牌是否具备协助其处置上述几个层面自我意义的能力,这一考量的结果反映在消费者的感知中便形成了品牌的象征性意义。基于以上理解,一些实证研究也确实揭示出了品牌象征性意义的内在结构,比如Bhat和Reddy发现品牌象征性意义包含声望和个性表达两个维度[7],Río等识别出了消费者关于品牌与其保持个人形象、寻求群体归属以及彰显社会地位需求相关的三类象征性联想[38]。国内学者崔楠和王长征经过更为严格的量表开发、探索性因子分析、验证性因子分析以及效标效度检验程序证实品牌象征性意义体现为消费者关于品牌能够被用以进行个性表达、改善与他人关系、增强群体归属以及彰显社会地位和声望4个方面特征的联想[39]。以上结论都反映出品牌象征性意义的结构确与自我概念的各个层次有着耦合关系。

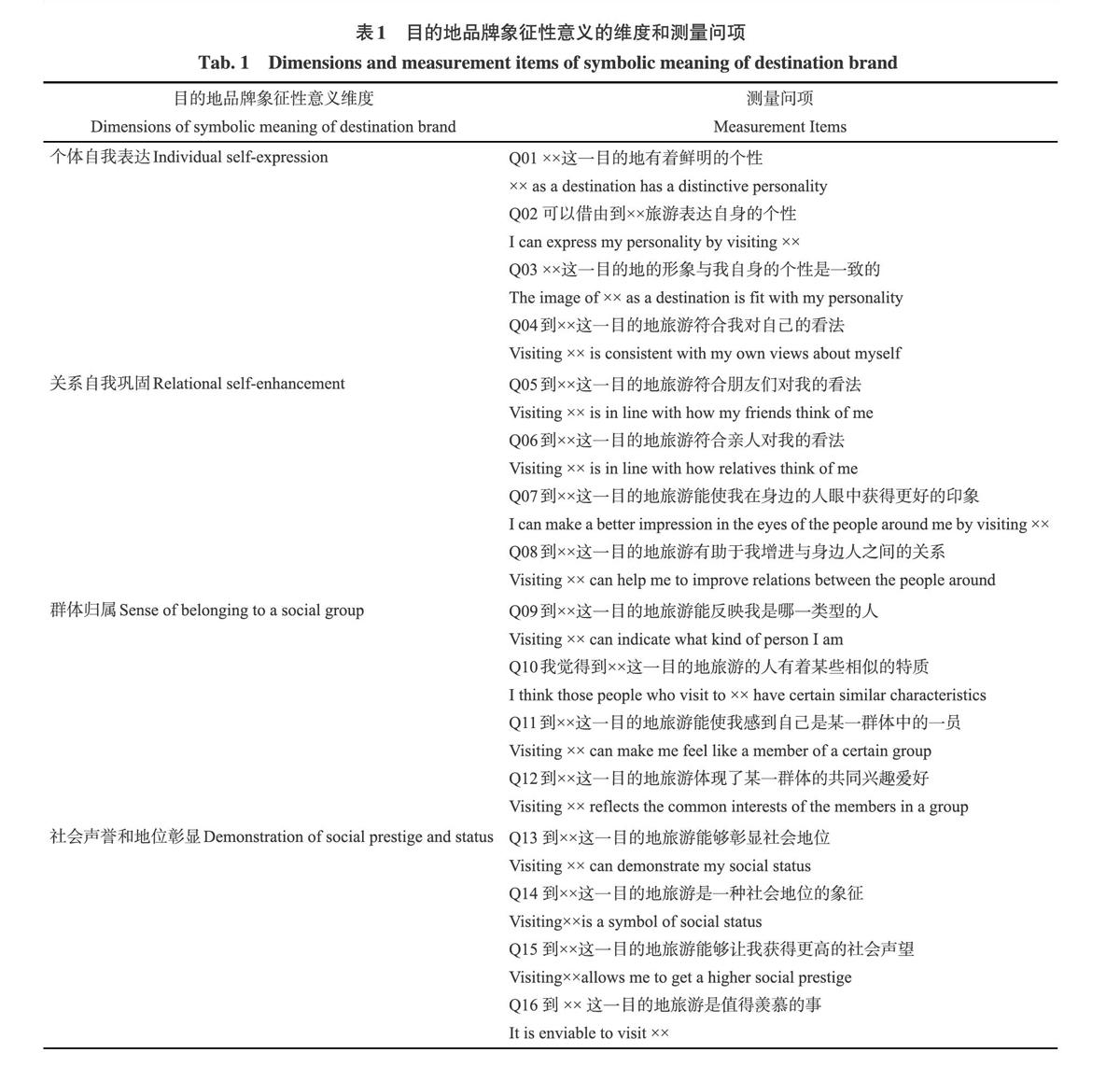

综上,对旅游目的地品牌象征性意义概念的操作化显然已有了先验信息的指导。鉴于此,笔者以个体自我、关系自我、集体自我以及社会自我4个自我概念的层面为指导框架[34, 37],参阅已有品牌象征性意义测量研究[7, 38-39],选取16个问项,并经由10名在校本科生和在天津水上公园随机采访的5名游客的调查对所选问项进行了预测试,主要目的是对问项的具体表述进行调整和修订以适于目的地品牌象征性意义的测量并便于被调查者理解(问项内容见表1)。在对以上15名被调查者的预测后,新的样本已经不能再对问项内容的修改提供更多意见,笔者就此终止了预测程序。

依据上文对自我概念层面的归纳及问项的表述内容,将旅游目的地品牌象征性意义的4个维度依次命名为:个体自我表达(Q01~Q04),其反映的是旅游消费者认为目的地品牌能够被用以进行自我个性表达的程度;关系自我巩固(Q05~Q08),其意指旅游消费者认为目的地品牌是否有助于强化和改善自身在重要他人眼中的形象;群体归属(Q09~Q12),其表达的是旅游消费者通过将自己与目的地品牌相关联而获得的群体归属感的程度;社会声誉和地位彰显(Q13~Q16),其指旅游消费者感知中目的地品牌能够帮助其获得社会声望和地位认可的程度。

2.2 研究假设和模型的提出

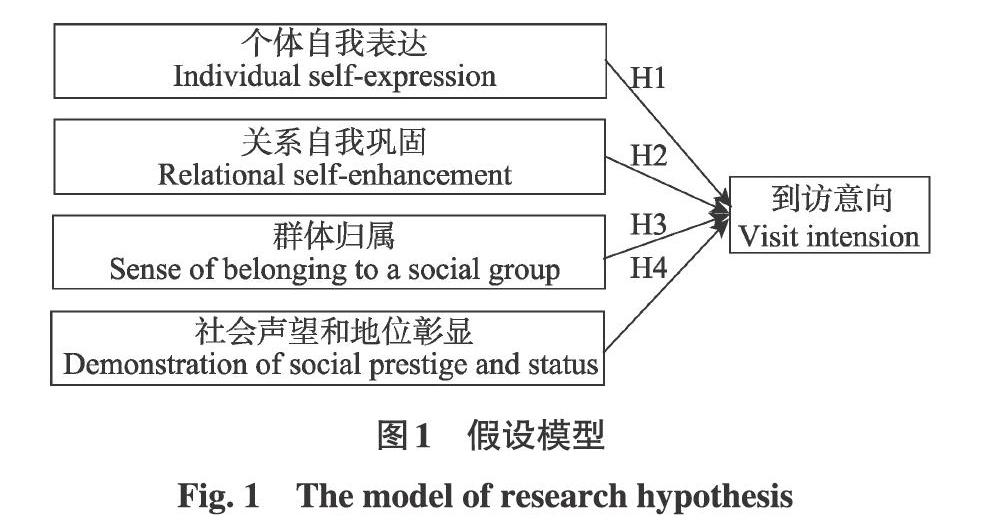

在选取了旅游目的地品牌象征性意义的维度及测量问项之后,笔者基于以往研究和理论观点提出了以下研究假设和模型。

2.2.1 目的地品牌的个体自我表达意义与到访意向的关系

个体自我表达主要是指消费者通过品牌的拥有或消费来展现自己的个性和形象,个性的自我表达作为消费者品牌偏好和选择的一项重要驱动因素已被一些文献所证实[19, 40]。根据一些社会心理学者和广告学者的解释,品牌之所以具有满足消费者个体自我表达的功效主要是因为人们会将品牌这一本来无生命之物与人类的个性特征相联系,无论这种联系肇始于营销宣传还是消费者的自发联想,此类意义赋予行为的结果都使得品牌成为了人们进行自我个性表达的一种可资利用的资源[31, 41-43]。个性表达影响消费者的品牌偏好的更为深层的原因在于,人们将所消费的品牌视为是自我的一种延伸[19],对与自身个性特征相一致的品牌的选择和消费自然成为消费者进行自我表达的一种手段,而一旦具有这种自我表达的能力,消费者便会获得一种对个体自我一致性和持续性的确认,更为重要的是,这种确认能够给消费者本人带来积极的自我认同感[31]。即便是消费者意识到某品牌的若干个性特征并非是其自身所现实具备的,但出于对这些个性特征的向往,消费者也可能选择借助该品牌的消费来填补自身个性方面的空白[44]。也就是说,无论品牌所体现出的个性特征是消费者现实拥有还是理想中欲求的,只要能够被消费者感知为与己适合便会更容易被选择。在目的地营销研究中,一些学者也发现对目的地个性特征与自我形象一致性的感知能够显著影响旅游者对目的地的满意度[11, 45]和行为意向[26]。基于以上理由,本文假设:

H1:个体自我表达这一目的地品牌的象征性意义能够显著正向影响到访意向

2.2.2 目的地品牌的关系自我巩固意义与到访意向的关系

个体对关系自我的界定取决于重要他人(如亲人、朋友、同事等)对其行为所持有的评价和态度,这些评价和态度对个体自尊的形成有着重要影响,也正是在与这些重要他人的互动过程中个体的自我概念得以保持[46]。Grubb和Grathwohl基于心理学中的自我概念和产品的象征性价值理论指出,消费者在对产品或品牌进行使用和消费时会渴望亲人、朋友或其他与其有着重要关系的他人给予积极的反馈,从而实现对自我概念的巩固和加强[47]。Grubb和Hupp的另一项研究结论也显示,与已有重要关系之人对某品牌使用者形象的态度也会影响消费者是否选择该品牌,出现这一现象的主要原因仍在于消费者希望通过在社会互动过程中获得重要他人积极的反应来达到巩固自我概念的目的[48]。据此,本文假设:

H2:关系自我巩固这一目的地品牌的象征性意义显著正向影响到访意向

2.2.3 目的地品牌的群体归属意义与到访意向的关系

集体自我也是自我概念中的一个重要层次。按照社会身份理论的观点,人们定位自我的一种主要方式就是将自身与特定社会群体相关联并同时将自身与其他社会群体相区别[49]。组织认同理论也认为人们总会通过采用与共享特定社会价值观的社会群体或组织成员的身份来获得一种归属感并以此确认自我的社会存在意义,同时,社会群体成员身份也是个体赖以参与社会互动的基础,因而寻求某种社会群体的归属对个体获得集体自我感而言十分重要[50]。当然,这里所谓的社会群体并非必然是现实存在的正式群体,也可能是个体根据不同标准在自己头脑之中建构出来的,相应的社会群体身份也可能是主体的一种主观体验结果。无论是真实还是想象,这些可以给予个体愉悦感和满足的社会群体归属感都会被个体认为具有一种自我定义的效用,这也使得寻求对特定群体的归属感具有了一种指导个体行为的动机作用[51]。

在当今社会,消费作为社会行为的一种,不再仅仅被视为是用来获取产品功能性价值的一种手段,消费同样发挥了获得群体归属的社会文化功能,尤其是大众媒体、广告信息的宣传以及消费者自己的社会生活体验都赋予了一些品牌的使用者群体在年龄、性别、生活方式、社会阶层、价值观等方面的集体性特征,从而使消费者借由品牌的选择和消费建构其群体成员身份成为可能。消费行为研究中的一些学者也指出消费者将自身与品牌相关联时他们也意在强调着自己相应的社会群体成员身份[52-53]。在旅游消费情境中,一些学者也发现人们造访一些度假地不单单出于休闲和消遣的目的,寻求特定社会群体的归属感也同样发挥了一定的动机作用[54]。Ekinci等的研究也证实,旅游者会通过对某个目的地品牌的认同来表达其特定社会群体的成员身份和对该群体的归属感[29]。因而不难想象,当某个目的地品牌被感知可以满足旅游者对特定群体的归属感这一需求时,该目的地便更有 可能进入旅游者的考虑范围。鉴于以上原因,本文假设:

H3:目的地品牌的群体归属这一象征性意义显著正向影响到访意向

2.2.4 目的地品牌的社会声望和地位彰显意义与到访意向的关系

早在20世纪70到90年代,一些国外研究就曾发现,美国和英国的一些旅游者之所以会选择那些有声望的度假地付诸旅游行为,原因之一就是出于对自身社会地位的彰显[55-56]。Timothy也敏锐地洞察到了旅游活动对个体的社会意义,并发现人们的确会在不同程度上出于一种炫耀性的缘由到访不同的目的地并以此来博得他人的钦羡[54]。在国内情境中,虽然学界还少有对旅游消费中社会声誉和地位彰显动机或需求的考察,但在一般消费领域,已有研究在国人会借由品牌消费达到彰显社会声誉和地位之目的方面提供了一定的经验证据[57-58]。据此,本文提出假设:

H4:目的地品牌的社会声誉和地位彰显这一象征性意义会显著正向影响到访意向

根据以上假设,笔者构建了本文的假设模型(图1):

3 调研设计及数据分析

3.1 问卷设计与数据收集

问卷主要包括三部分:一是有关目的地品牌象征性意义感知的测量问项;二是关于目的地到访意向的问项,此处采用“您是否会考虑将来到该目的地旅游”这一单一测项;三是有关被调查者人口统计学特征的问项。对目的地品牌象征性意义感知和到访意向的测量均采用7点李克特量表形式,询问被调查者对每一问项表述的同意程度,1点表示“非常不同意”,7点表示“非常同意”。

在调研目的地方面,笔者选取了两个目的地:一个城市类目的地(天津)和一个自然景区类目的地(九寨沟)。以往有研究证实,城市类目的地在人们的感知中具有更为明显的象征性意义[18],另有学者发现人们更倾向依据目的地属性的功能性表现对自然景观类目的地做出是否到访的决定[59]。笔者选取这两类目的地也是欲尝试对比研究假设中的路径关系在两个类型目的地样本中是否存在显著差异,从而检验研究结论是否同样适用于这两类目的地情境。同时,收集来自两个目的地的样本数据也可进一步检验本文所提理论模型的外部效度。

此外,对目的地品牌象征性意义的测量值得说明的一点是,按照一些学者的界定,目的地品牌乃是能够对目的地进行识别和差异化的一个名称、符号、标志、商标或其他图形[60-61],这表明目的地品牌化可依凭的品牌要素或营销行为是多样化的,因此目的地品牌象征性意义的来源也可能是多样的。不过,目前学者们对目的地品牌象征性意义测量时的普遍做法主要是以目的地名称作为首要品牌要素,进而考察旅游消费者将目的地视为一个品牌时的象征性意义感知[29]。这一做法就揭示目的地品牌象征性意义的内容、探索目的地品牌象征性意义的影响效应这类研究目的而言,无疑是可取的。本文的主要任务是在较为基础和总体的层面上检验目的地品牌象征性意义感知与到访意向之间的关系,而并非针对哪种具体的品牌要素(例如宣传口号、标识等)构成了目的地品牌象征性意义感知的来源这一问题展开探讨,因而在对目的地品牌象征性意义感知进行测量时,主要做法也是使用目的地名称这一品牌要素,并让被调查者将目的地视为一个旅游品牌加以感知。此举不单是效仿学界现有的主要做法,更为关键的是此法更可能涵盖多种目的地品牌要素或营销行为的综合影响效果。否则,一旦以目的地名称之外的其他个别品牌要素作为感知刺激,就容易产生“厚此薄彼”的后果,即突出一种品牌要素的同时掩盖其他可能真正发挥作用的品牌要素。

问卷发放采用问卷星网站平台,于2015年4月10—25日针对两个目的地各发放问卷350份,共700份。最终收集到天津版有效问卷313份,九寨沟版有效问卷320份,有效问卷共计633份。总有效样本中,男性占56.2%,女性占43.8%;年龄上以18~45岁为主,其中18~25岁占35.2%,26~35岁占40.1%,36~45岁占18.5%,其余占6.2%;从职业上看,企业职员比重最大,占58.2%,其次为事业单位(10.7%)、政府机构(8.5%)以及私营或个体劳动者(6.1%)等;学历以本科为主,占69.6%;收入在3001~5000元之间的样本最多,占33.8%。

3.2 数据分析

采用SPSS20.0和AMOS20.0对数据进行分析处理。依次开展量表的信度和效度检验、目的地品牌象征性意义维度结构的验证性因子分析、研究假设中路径关系的检验,最后以多群组结构方程模型分析目的地象征性意义与到访意向之间的路径关系是否在两类样本中存在显著差异。

3.2.1 量表信度和效度检验

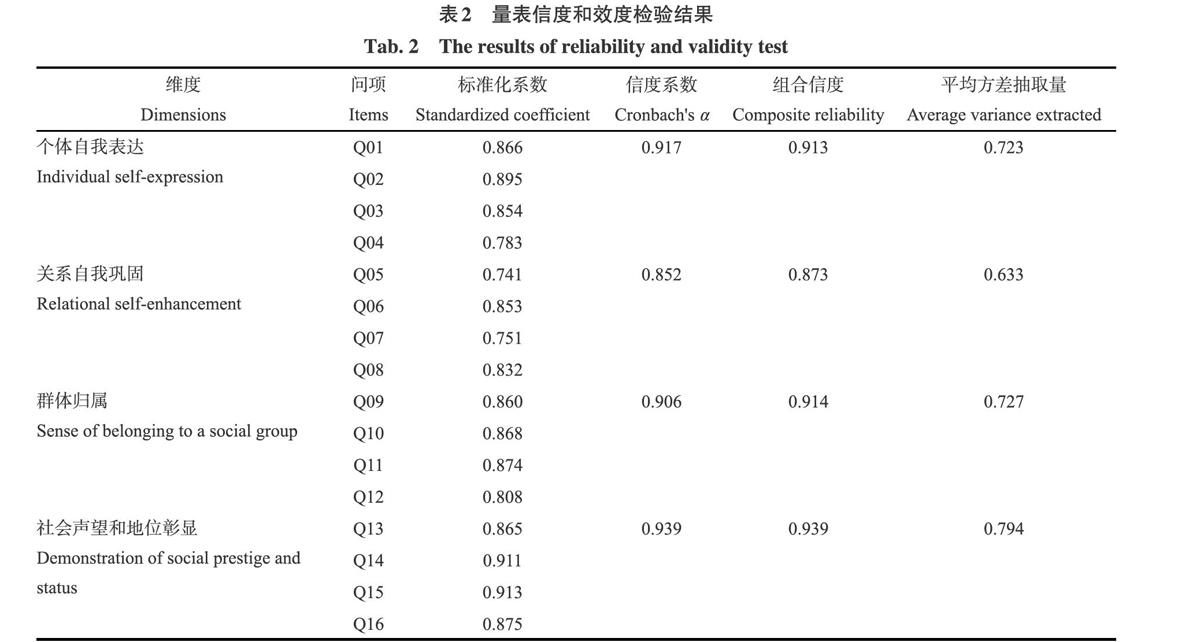

由于本文采用了单一问项对到访意向加以测量,因而信度和效度的检验仅针对旅游目的地象征性意义4个维度的测量量表开展。旅游目的地品牌象征性意义整体量表的Cronbach′s α系数为0.904,如表2所示,各维度层面量表的Cronbach′s α系数在0.852~0.939(表2),均大于0.7,4个维度量表的组合信度系数(Composite reliability,CR)介于0.873~0.939,也已达到大于0.6的标准。Cronbach′s α系数和组合信度系数说明量表的问项具有较好的内在一致性。此外,4个维度的平均方差抽取量(average variance extracted)介于0.633~0.794(表2),都符合大于0.5的要求,说明测量问项可以有效地反映其所测的相应维度,并且各维度间具有较好的区分效度。

3.2.2 验证性因子分析

由于旅游目的地品牌象征性意义的测量工具为笔者借鉴而来,有必要对测量模型进行验证性因子分析。检验结果显示,[χ2/df]为2.885(小于3)、RMR为0.043(小于0.05),RMSEA为0.056(小于0.08),GFI、AGFI、NFI、IFI和CFI几个指标值分别为0.945、0.922、0.965、0.977和0.976,均大于0.9,PGFI为0.66,大于0.5。以上指标值反映出旅游目的地品牌象征性意义的四维测量模型是恰当的,也即本文依据理论指导提出的旅游目的地品牌象征性意义的内在维度结构得到了本次收集数据的支持。

3.2.3 研究假设检验

参照[χ2/df]、RMR、RMSEA、GFI、AGFI、NFI、IFI、CFI和PGFI几个指标及其参考值,对整体结构模型与633份有效问卷的实际数据的拟合度加以检验,结果如表3所示,[χ2/df]为2.757,小于3,RMR为0.042,小于0.5,RMSEA虽大于0.05,但已满足小于0.08的标准,GFI、AGFI、NFI、IFI和CFI都在0.9以上,PGFI也符合大于0.5的基本要求,检验结果说明理论模型与数据适配良好。

在对整体模型的适配度加以检验的同时,结构方程模型也给出了路径关系的检验结果(表4)。被调查者对旅游目的地品牌在个体自我表达、关系自我巩固和群体归属方面的象征性意义感知程度显著、正向影响其到访意向的表达,因而假设H1、H2和H3得到了证实。而社会声望和地位彰显这一象征性意义正向影响到访意向的关系并未得到检验结果的支持,假设H4并未得到证实。

3.2.4 多群组结构方程模型分析

为了确认旅游目的地品牌象征性意义与到访意向间的路径关系是否会在不同目的地情境中存在显著差异,首先采用AMOS 20.0软件将样本设定为城市组和自然景区组两个群组,之后借鉴吴明隆、李茂能等关于运用结构方程模型检验变量调节效应的思想[62-63],应用多群组结构方程模型比较法对来自两个旅游目的地情境中的数据进行对比分析。这一过程实际上也是就目的地类型对路径关系是否具有显著的调节效应所进行的检验。多群组结构方程模型分析的原理本质上就是检验结构模型在多个群组样本数据中的恒等性,这种恒等性检验需要研究人员按照从宽松到严格的逻辑次序对模型比较的参数进行设定。基于本文的研究目的,笔者设定两个模型:一为无参数限制模型;二为限制全部回归系数(包括测量系数和路径系数)相等模型(表5)。

表5显示,无限制模型和限制模型的拟合指标值均较为合理,虽然指标AGFI分别为0.878和0.883,但已趋近于0.9,表示模型在可接受的适配水平[64-65],这说明无限制和限制模型都具有跨群组效度。综合而言,限制模型和无限制模型在各项拟合度指标值上并未体现出较大差异,二者的卡方与自由度比值也十分接近且均小于3,说明目的地类型的调节效应可能并不显著。进一步观察限制模型与无限制模型比较的检验指标可以发现,卡方变化量(CMIN,即限制模型与无限制模型的卡方差)与自由度变化量(DF,即限制模型与无限制模型的自由度之差)之比(14.105/16)的临界比率P=0.591,未达0.05的显著性水平,由此可以断定限制模型与无限制模型无显著差异。以上检验结果说明,目的地类型对旅游目的地品牌象征性意义与到访意向之间路径关系的调节效应不显著,由此可证实旅游目的地品牌象征性意义对城市和自然景观两类目的地都有着一定的营销意义。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文从象征性消费视角揭示了旅游目的地品牌象征性意义对旅游者到访意向的影响作用,主要结论如下:(1)研究结果首先验证了旅游者对目的地品牌象征性意义感知中个体自我表达、关系自我巩固、群体归属以及社会声望和地位彰显的四维度结构。(2)通过采用结构方程模型对样本数据的处理结果发现,旅游目的地品牌象征性意义中个体自我表达、关系自我巩固和群体归属3个维度对旅游者的到访意向有显著的正向影响效应。也就是说,当被调查者感知到旅游目的地品牌蕴含越加强烈的满足其个体自我表达、关系自我巩固以及群体归属的意味时,他们对到访意向的表达也会越加强烈,反之亦然。这一规律印证了以往研究关于人们会将品牌的消费视为一种自我建构的途径的观点,在本研究中则更为具体地说明,在旅游消费者的感知中,当旅游目的地品牌被认为具备较为突出的协助其进行个体自我表达、关系自我巩固以及获取群体归属感的特征时,旅游目的地则更容易进入旅游消费者的选择范围。(3)社会声望和地位彰显这一旅游目的地品牌象征性意义维度显著正向影响到访意向的假设并没有得到样本数据的支持,这反映出旅游目的地品牌自身所蕴含的彰显旅游消费者社会声望和地位方面的意义的程度不足以左右旅游消费者对某一目的地到访与否的决策。经进一步推敲,这一检验结果与假设的不一致可能出于多方面的原因:可能是由于本文所选择的两类目的地本身的性质决定了旅游者不太倾向于将其作为彰显自身社会声望和地位的消费对象。而更为深层次的原因则可能在于国人传统的价值观念发挥着一定的影响作用,例如王贺峰针对中国消费者的调查研究就发现,虽然声望和地位确实是受中国消费者所重视的品牌的符号意义之一,但谦卑、节俭等传统的价值观念会弱化和抑制人们消费选择中的这种声望和地位的取向[58]。再有就是相对于一般品牌的消费目的地体验在日常生活中的外显性并不那么突出,因而可能导致目的地品牌的象征性意义对选择决策没有发挥显著的影响作用。(4)多群组结构方程模型分析结果显示,旅游目的地品牌象征性意义对到访意向的影响机制在自然景观和城市类目的地情境中并无明显差异。

4.2 营销启示

正如实证分析部分的结果所示,目的地品牌在旅游者感知中具有的个体自我表达、关系自我巩固和寻求群体归属方面的象征性意义对旅游者的目的地到访意向有着显著的正向影响。这一影响机理的存在预示着如果目的地通过恰当的品牌化过程赋予目的地以特定的象征性意义,从而凸显自身在满足旅游消费者进行自我构建方面所具有的新的附加价值,将有助于提高旅游消费者到访目的地的可能性。为了将这一影响机理转化为现实的营销效用,目的地在设计营销传播信息方面可以考虑依据自身的主要客源情况或欲吸引的理想人群加入与人物角色相关的品牌元素。从人物的类型上讲,这种人物元素既可以是代言人形象亦可以是参与目的地体验活动的普通大众形象。一方面,已有一些代言效果研究证实,品牌采用具有鲜明个性特征的代言人做代言有助于在消费者的联想中将代言人的形象特征迁移至品牌之上,而这种联想的建立又会积极影响品牌个性和品牌资产的评价[66-68]。因而,为了传达目的地产品的消费能够发挥标示和强化到访者自身个性特征的价值,采用恰当的代言人这一品牌元素是值得一试的。另一方面,不管是代言人还是置身目的地进行实地体验的普通大众的形象,都会向旅游消费者传递目的地到访人群特征(即使用者形象)的相关信息,这也为旅游消费者通过目的地产品的消费来获取群体归属感营造了意义氛围。除此之外,目的地也可通过设定亲人、朋友、同事、恋人或夫妻等人物元素之间的关系来赋予目的地品牌在旅游消费者关系自我巩固方面的象征性意义,即在人们的印象之中使目的地成为与重要他人共度美好时光的理想去处,从而使人们将目的地的到访也视为是巩固与重要他人关系的一种契机。

以上在一般品牌的营销宣传活动中较为常见的策略,在目的地的信息传播内容中还实属罕见。例如,每日在央视频道以及各个地方的旅游网站中投放的有关各个目的地的宣传短片或图片信息就更为注重体现景观特征。当然,景观特征对于目的地体验利益的传达是至关重要的,但依据本文的实证发现,在多数目的地都以强调景观特征为主要宣传策略的背景下,尝试从象征性意义的赋予方面着手去寻求新的差异化卖点也有可能收获积极的营销效果。而且,数据分析结果也显示,自然景观和城市类目的地都有望通过此法来吸引旅游消费者到访。诚然,采用人物形象作为品牌元素来体现象征性意义也会面临一些潜在的风险和挑战,诸如吸引面是否会过窄等问题,因而目的地还需结合自身资源特征和目标人群在实践中不断摸索和尝试以找到最为适合的营销策略。不过,目的地是否在吸引了某一类人群之后就必然排斥了另一类人群,或者说目的地是否可以同时对多个不同人群具有吸引力则有待更多研究。

4.3 研究局限与展望

本文主要是以心理学和营销学文献为基础,选取了目的地品牌象征性意义的维度并对其进行了验证,未来研究可以考虑以定性的方法尝试识别旅游消费者感知中目的地品牌的象征性意义是否还有其他内容。由于篇幅和精力所限,本文实证结论仍仅适用于自然景观和城市类目的地,目的地品牌象征性意义是否对到访意向的影响作用会在更大范围内适用有待今后来自多类目的地情境中的经验数据予以验证。此外,对多种潜在的目的地品牌化营销措施与旅游者的目的地品牌象征性意义感知之间的关系加以探索也是未来研究的一个方向。最后,本文采用了网络平台进行问卷发放,在调研阶段并未明确将样本区分为现实旅游者(有到访经历者)或潜在旅游者(无到访经历者),今后的研究可以对这两个样本群体加以区分,检验旅游经历在目的地品牌象征性意义与到访意向之间的关系上是否存在调节效应,从而为目的地针对两类不同的目标群体开发相应的营销策略提供依据。

参考文献(References)

[1] Levy S J. Symbols for sale [J]. Harvard Business Review, 1959, 37 (4): 117-124.

[2] Levy S J. Interpreting consumer mythology: A structural approach to consumer behavior [J]. Journal of Marketing, 1981, 45 (3): 49-61.

[3] Belk R W, Kenneth B D, Robert M. Developmental recognition of consumption symbolism [J]. Journal of Consumer Research, 1982, 9(1): 4-17.

[4] Irvine C, Kathleen S M, Stanley H H. Symbols for sale at least for now: Symbolic consumption in transition economies [J]. Advances in Consumer Research, 2002, 29(1): 25-30.

[5] Wang Changzheng. The discussion of symbolic consumption and brand symbolism [J]. Foreign Economics & Management, 2007, 29(4): 38-45. [王长征. 试论象征消费与品牌象征化[J]. 外国经济与管理, 2007, 29(4): 38-45.]

[6] Ahuvia A C. Beyond the extended self: Loved objects and consumers identity narratives [J]. Journal of Consumer Research, 2005, 32(1): 171-184.

[7] Bhat S, Reddy S K. Symbolic and functional positioning of brands [J]. Journal of Consumer Marketing, 1998, 15(1): 32-43.

[8] Hou Lihua, Wang Xinxin. A review of foreign study on symbolic meaning of brand [J]. Foreign Economics & Management, 2007, 29(6): 49-57. [侯历华, 王新新. 国外品牌象征意义理论研究综述[J]. 外国经济与管理, 2007, 29(6): 49-57.]

[9] Park C W, Jaworski B J, Maclnnis D J. Strategic brand concept-image management [J]. Journal of Marketing, 1986, 50(4): 135-145.

[10] Shen Xuerui, Li Tianyuan. A frontier review of foreign tourism destination image research and future prospects [J]. Foreign Economics & Management, 2013,(11): 48-59. [沈雪瑞, 李天元. 国外旅游目的地形象研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2013,(11): 48-59.]

[11] Chon K S. Self-image/destination image congruity [J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(2): 360-363.

[12] Litvin S W, Goh H. Self-image congruity: A valid tourism theory? [J]. Tourism Management, 2002, 23(1): 81-83.

[13] Beerli A, Meneses G D, Gil S M. Self-congruity and destination choice [J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(3): 571-587.

[14] Ahn T, Ekinci Y, Li G. Self-congruence, functional congruence, and destination choice [J]. Journal of Business Research, 2013, 66(6): 719-723.

[15] Murphy L, Benckendorff P, Moscardo G. Linking travel motivation, tourist self-image and destination brand personality [J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2007, 22 (2): 45-59.

[16] Hankinson G. The brand images of tourism destinations: A study of the saliency of organic images [J]. Journal of Product & Brand Management, 2004, 13 (1): 6-14.

[17] Hankinson G. Destination brand images: A business tourism perspective [J]. Journal of Services Marketing, 2005, 19(1): 24-32.

[18] Caldwell N, Freire J R. The differences between branding a country, a region and a city: Applying the brand box model [J].The Journal of Brand Management, 2004, 12(1): 50-61.

[19] Belk, R W. Possessions and the extended self [J]. Journal of Consumer Research, 1988, 15(2): 139-168.

[20] Zinkhan G D, Haytko D, Ward A. Self-concept theory [J]. Journal of Marketing Communication, 1996, 2(1): 1-19.

[21] Plummer J T. How personality makes a difference [J]. Journal of Advertising Research, 1985, 24(6): 27-31.

[22] Hosany, Ekinci Y, Uysal M. Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places [J]. Journal of Business Research, 2006, 59(5): 638-642.

[23] Ekinci Y, Hosany S. Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations [J]. Journal of Travel Research, 2006, 45(2): 127-139.

[24] Murphy L, Moscardo G, Benckendorff P. Using brand personality to differentiate regional tourism destinations [J]. Journal of Travel Research, 2007, 46 (1): 5-14.

[25] Kneesel E, Baloglu S, Millar M. Gaming destination images: Implications for branding[J]. Journal of Travel Research, 2010, 49(1): 68-78.

[26] Usakli A, Baloglu S. Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory [J]. Tourism Management, 2011, 32(1): 114-127.

[27] Qu Ying, Li Tianyuan. A study on non-utilitarian tourism destination positioning: Taking destination brand personality as analysis indicator [J]. Tourism Tribune, 2012, 27(9): 17-25. [曲颖, 李天元. 旅游目的地非功用性定位研究——以目的地品牌个性为分析指标[J]. 旅游学刊, 2012, 27(9): 17-25.]

[28] Qu Ying. Non-utilitarian positioning for seaside city destinations: The case of Dalian [J]. Tourism Tribune, 2014, 29(12): 32-44. [曲颖. 海滨城市旅游目的地非功用性定位研究——以大连为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(12): 32-44.]

[29] Ekinci Y, Sirakaya T E, Preciado S. Symbolic consumption of tourism destination brands [J]. Journal of Business Research, 2013, 66(6): 711-718.

[30] Escalas J E, Bettman J R. Self-construal, reference groups, and brand meaning [J]. Journal of Consumer Research, 2005, 32(3): 378-389.

[31] Elliot R, Wattanasuw K. Brands as symbolic resources for the construction of identity [J]. International Journal of Advertising, 1998, 17( 2): 131-144.

[32] McCracken G. Culture and consumption: A theoretical account of the structure and movement of the cultural meaning of consumer goods [J]. Journal of Consumer Research, 1986, 13(1): 71-84.

[33] McCracken A. Emotional impact of possession loss [J]. Journal of Gerontological Nursing, 1987, 13(2): 14-19.

[34] Brewer M B, Gardner W. Who is this “we”? Levels of collective identity and self representations [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(1): 83-93.

[35] Pelham B W. The idiographic nature of human personality: Examples of the idiographic self-concept [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4): 665-677.

[36] Markus H R, Kitayama S. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation [J]. Psychological Review, 1991, 98(2): 224-253.

[37] Hogg M A, Hardie E A. Social attraction, personal attraction, and self-categorization: A field study [J]. Personality & Social Psychology Bulletin, 1991, 17(2): 175-180.

[38] Río A B, Vázquez R, Iglesias V. The effects of brand associations on consumer response [J]. Journal of Consumer Marketing, 2001, 18(5): 410-425.

[39] Cui Nan, Wang Changzheng. Dimensions and measurement of symbolic brand image [J]. Journal of Business Economics, 2010, 228(10): 52-60. [崔楠, 王长征. 象征性品牌形象的维度与测量[J]. 商业经济与管理, 2010, 228(10): 52-60.]

[40] Richins M L. Valuing things: The public and private meanings of possessions [J]. Journal of Consumer Research, 1994, 21(3): 504-521.

[41] Bem D J, Funder, D C. Predicting more of the people more of the time: Assessing the personality of situations [J]. Psychological Review, 1978, 85(6): 485-501.

[42] Prentice D A. Psychological correspondence of possessions, attitudes, and values [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53(6): 993-1003.

[43] Snyder M, Gangestad S. On the nature of self-monitoring: Matters of assessment, matters of validity [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(1): 125-139.

[44] Gollwitzer P M, Wicklund R A, Hilton J L. Admission of failure and symbolic self-completion: Extending lewinian theory [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 43(2): 358-371.

[45] Murphy L, Benckendorff P, Moscardo G. Linking travel motivation, tourist self-image and destination brand personality [J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2007, 22 (2): 45-59.

[46] Denzin N K. The significant others of a college population [J]. The Sociological Quarterly, 1966, 7(3): 298-310.

[47] Grubb E L, Grathwohl H L. Consumer self-concept, symbolism and market behavior: A theoretical approach [J]. The Journal of Marketing, 1967, 31(4): 22-27.

[48] Grubb E L, Hupp G. Perception of self, generalized stereotypes, and brand selection [J]. Journal of Marketing Research, 1968, 5(1): 58-63.

[49] Worchel S, Austin W G. Psychology of Intergroup Relations [M]. Chicago: Nelson-Hall, 1985: 7-24.

[50] Mael F, Ashforth B E. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification [J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(2): 103-123.

[51] Vignoles V L, Regalia C, Manzi C, et al. Beyond self-esteem: Influence of multiple motives on identity construction [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 90(2): 308-333.

[52] S?rensen E B, Thomsen T U. The lived meaning of symbolic consumption and identity construction in stable and transitional phases: Towards an analytical framework [J]. European Advances in Consumer Research, 2006, 7(1): 571-576.

[53] Holt D B. Poststructuralist lifestyle analysis: Conceptualizing the social patterning of consumption in postmodernity [J]. Journal of Consumer Research, 1997, 23(4): 326-350.

[54] Timothy D J. Collecting places: Geodetic lines in tourist space [J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1998, 7(4): 123-129.

[55] Smith V L. Host and Guests: The Anthropology of Tourism [M]. Philadelphia: University of Press, 1989: 55.

[56] Wynne D. Leisure, lifestyle and the construction of social position [J]. Leisure Studies, 1990, 9(1): 21-34.

[57] Qi Yi, Li Wenjuan, Shan Tingdong. The marketing strategies on the conspicuous consumption of “80s” [J]. Journal of Southeast University: Philosophy and Social Science, 2009, 11(6): 144-147. [戚译, 李文娟, 善挺栋. 基于“80后”炫耀性消费行为的营销对策研究[J]. 东南大学学报: 哲学社会科学版, 2009, 11(6): 144-147.]

[58] Wang Hefeng. Empirical Research on the Symbolic Meaning Construction of Conspicuous Consumption in Chinese Context [D]. Chang chun: Jilin University, 2011. [王贺峰. 中国情境下炫耀性消费行为的符号意义建构与实证研究[D]. 长春: 吉林大学, 2011.]

[59] Lin C H, Morais D B, Kerstetter D L, et al. Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations [J]. Journal of Travel Research, 2007, 46(2): 183-194.

[60] Ritchie J R B, Ritchie J R R. The branding of tourism destinations [A] // Annual Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism[C]. Marrakech: Morocco, 1998: 1-31.

[61] Blain C, Levy S E, Ritchie J R B. Destination branding: Insights and practices from destination management organizations [J]. Journal of Travel Research, 2005, 43(4): 328-338.

[62] Wu Minglong. Structural Equation Modeling: The Manipulation and Application of AMOS(the 2th Edition)[M]. Chongqing: Chongqing University Press,2011: 395-401, 412-430. [吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用(第2版)[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 395-401, 412-430.]

[63] Li Maoneng. Diagraming AMOS: Application in Academic Research [M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2011: 141-143. [李茂能.图解AMOS——在学术研究中的应有[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 141-143.]

[64] Qian Jia, Wang Degen, Niu Yu. Changes in city residents support for the national highway toll-free policy and their travel behavior: The case of Suzhou [J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 50-61. [钱佳, 汪德根, 牛玉. 城市居民对高速公路免费政策的支持度及出游行为变化——以苏州市为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 50-61.]

[65] Huang Yinghua, Huang Fucai. Tourists perceived value model and its measurement: An empirical study [J]. Tourism Tribune, 2007, 22(8): 42-47. [黄颖华, 黄福才. 旅游者感知价值模型、测度与实证研究[J]. 旅游学刊, 2007, 22(8): 42-47.]

[66] Ang L, Dubelaar C, Kamakura W. Changing brand personality through celebrity endorsement[A] // Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference[C]. Brisbane: UQ Business School Publications, 2007: 1679-1685.

[67] Roy S, Moorthi Y L R. Investigating endorser personality effects on brand personality: Causation and reverse causation in India [J]. Journal of Brand Strategy, 2012, 1(2): 164-179.

[68] Jaiprakash A T. A conceptual research on the association between celebrity endorsement, brand image and brand equity[J]. The IUP Journal of Marketing Management, 2008, 7(4): 54-64.