二里头遗址三期“新因素”再审——兼论二里头遗址鬲的来源

2016-05-12张童心叶亦帆

张童心 叶亦帆

(上海大学文学院,上海200444)

二里头遗址三期“新因素”再审——兼论二里头遗址鬲的来源

张童心叶亦帆

(上海大学文学院,上海200444)

摘要通过对二里头遗址三期的遗迹和遗物分析,可以证明,二里头遗址三期虽然在一定程度上受到外来文化的影响,但是其主体仍然是二期以来的延续。同时,本文还讨论了二里头遗址三期中普遍被认为是受到其他文化影响而出现的陶鬲,认为其最初的来源是晋中地区的游邀文化,后来通过下七垣文化再影响到二里头文化。

关键词二里头三期新因素下七垣鬲晋中

关于二里头遗址三期的性质,一直以来就有争议。当年徐旭生为了寻找“夏墟”而来到偃师二里头,但最后却认为这里“为商汤都城的可能性很不小”[1]徐旭生.1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告.考古,1959,(11).。这一认识在随后的四份考古简报中得以强化[2]四篇报告为:中国科学院考古研究所洛阳发掘队.河南僵师二里头遗址试掘简报.考古,1961,(2);中国科学院考古研究所洛阳发掘队.河南僵师二里头遗址发掘简报.考古,1965,(5);中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南堰师二里头早商宫殿遗址的发掘简报.考古,1974,(4);中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师二里头遗址三、八区发掘简报.考古,1975,(5).具体对此问题的分析可见孙庆伟.考古学的春天:1977年“河南登封告成遗址发掘现场会”的学术史解读.南方文物,2014,(1):138.。至1977年底召开的河南登封告成遗址发掘现场会上,邹衡提出二里头遗址一至四期全部为夏文化,引起巨大争议[3]考古学的春天:1977年“河南登封告成遗址发掘现场会”的学术史解读.。后来殷玮璋在1978年于《二里头文化探讨》一文中,指出“二里头文化第三期遗存并不是很单纯的……不仅包含了一、二期中常见的那组陶器,还出现了以鬲、斝、卷沿圜底盆、大口尊等一组新的陶器。”而且认为“随着时间的推移,这后一种文化因素还表现出替代和融合前者的趋势。”并且结合汉以后记载偃师系汤都的记载,于是提出“二里头三期遗存可能为汤都西亳的遗迹”。首次提出了二里头遗址三期出现了新的文化因素[4]殷玮璋.二里头文化探讨.许宏,杜金鹏.偃师二里头遗址研究.科学出版社,2005.(P9-13)。

与此同时,郑杰祥于同年撰文《二里头文化商榷》,对殷文进行质疑,指出二里头三期出现的新文化因素未必是突然出现,有些在二期已出现,而且纵然是新因素,也未必一定标志改朝换代,而可能本身即为二里头文化创造,再为二里岗所吸收[4](P19-25)。后邹衡在《试论夏文化》这一巨文中,详细比较了夏文化与商文化之间的关系,尤其是首次比较了二里头文化与先商文化间的关系(详下文),指出二里头文化与商文化是截然不同的。邹衡因此提出,二里头一至四期均为夏代遗址,二里头遗址是夏代都城[5]邹衡.试论夏文化.夏商周考古学论文集(第二版).科学出版社,2001.。

后来,随着偃师商城的发现,亳都逐渐被认为是偃师商城,二里头三、四期的绝大部分被大家认为是夏代都城,达成一定程度的共识[1]李伯谦.夏商周断代工程考古课题的新进展.文物,1999,(3).,但至今其性质仍未能有定论。关于二里头遗址三期与之前遗址文化面貌的差异,也仍存讨论的空间。

一、二里头遗址三期文化因素分析

为了方便分析,先将二里头遗址第三期时,二里头遗址周边的文化分布情况概述如下[2]本文按照《中国考古学夏商卷》的分类方法进行分类.见杨锡章,高炜.中国考古学·夏商卷.中国社会科学出版社,2003.:

二里头遗址本身为二里头文化二里头类型的代表。其分布以洛阳盆地为中心,东面包括郑州地区,北面到达沁水沿岸,西北部包括晋南黄河北岸一带,西抵三门峡地区,南到南阳地区。

二里头文化二里头类型西北部为二里头文化东下冯类型。主要分布于晋南汾水下游及其支流浍水流域的临汾盆地和涑水流域的运城盆地。

二里头类型的东部为牛角岗类型,以开封地区为核心,分布于豫东,可能到达商丘一带。

二里头类型的东南部为杨庄类型,以驻马店杨庄遗址为代表,分布范围尚不清楚。

二里头类型的西南部是淅川下王岗类型,大体在伏牛山以南的豫西南地区。

以上除二里头类型以外的地方类型,其开始时间均不早于二里头二期,且在当地找不到其文化来源(少数器物可能为土著,下文将具体讨论),故而《中国考古学·夏商卷》认为其文化主体均来源于二里头类型[3]中国考古学·夏商卷.(P97),本文认同此说。

在上述类型中,仅二里头类型和东下冯类型出土资料较多,后文在参与分析时亦主要采用这两者。

在二里头类型的东北部为下七垣文化,主要分布在漳河流域以及卫河流域(本文中包括包括辉卫型)。

整个二里头文化以东为岳石文化。

在二里头文化的南边,湖北盘龙城遗址曾出土过“二里头文化层”一类遗存,但具体性质仍不清楚。

二里头文化向西曾达到关中东部,以华县南沙村为代表,关中西部相当于二里头时期的考古学文化尚不清楚。

二里头文化东下冯类型以北是游邀文化。以太原盆地为中心。

二、遗迹分析

1.宫殿建筑基址。

二里头遗址三期时的宫殿基址主要有1号宫殿、2号宫殿、4号宫殿以及7号、8号两座建筑基址[4]许宏.河南偃师二里头遗址宫殿区.中国社会科学院院报,2005- 3- 22(第4版).。二里头遗址宫殿始建于二里头二期[5]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师市二里头遗址中心区的考古新发现.考古,2005,(7).(P17),而在二里头三期时,二里头遗址的宫殿建筑是当时东亚唯一的。所以毫无疑问,二里头遗址三期的宫殿建筑来源于其自身传统。

2.房址。

二里头遗址三期有房址十二座,方形房址2座,长方形房址7座,小型夯土基址1座、长廊式基址1座和平台式基址1座。二里头二期的房址亦多呈方形或长方形。长廊式和平台式房址较为特殊,数量少,其建筑方法亦无特殊之处,故应当认为由二里头二期发展过来。

窑址和灶址数量较少,难以分析,此处不论。

3.灰坑。

1959—1978年共发掘138座。

以形状分类,有袋形灰坑1座,圆形灰坑32座,椭圆形灰坑26座,长圆形灰坑11座,方形灰坑4座,长方形灰坑24座,不规则形灰坑16座。二里头遗址二期灰坑75座,其中圆形21座,长方形18座,椭圆形12座,长圆形3座,方形7座,不规则形9座。总体而言,两者差异不大。考虑到长圆形的灰坑较为特殊,一般人在没有特殊理由的情况下不会如此,则二里头人对于灰坑的形状没有什么特殊的选择。1978年后的简报中缺乏分期灰坑具体数量的记载,故不论,但总体亦与上述数据相同。

总体而言,二里头三期的遗迹均是在二期上发展而来,很难说有什么新的因素。

三、遗物分析

1.陶器。

首先分析陶系,《偃师二里头》作出的统计如下:

就第二期和第三期比较而言,灰陶有较大幅度增长,黑陶和褐陶有较大幅度下降。其中,黑陶和灰陶的变化基本延续了一期到二期的发展趋势,而褐陶比例的下降则较为特殊。

在二里头三期时,在二里头文化周边使用灰陶较多者为下七垣文化。下七垣文化的分期向来有争议。本文采取《中国考古学·夏商卷》的说法,认为下七垣文化第二和第三期大致相当于二里头遗址第三期。下七垣文化第二期以磁县界段营H8,易县下岳各庄H23为代表,第三期以下七垣○3层、杞县鹿台岗H9为代表。

磁县界段营H8有1件泥质红陶,其余5件皆为灰陶。易县下岳各庄H23公布的陶器有8件,5件灰陶,2件褐陶,1件灰褐陶。杞县鹿台岗先商遗存则亦以夹砂灰陶为主,次为灰陶和黑陶。可见下七垣文化二、三期以灰陶为主。

除此之外灰陶较多的还有游邀文化。

整个二里头遗址灰陶比例的不断增加可能是受到下七垣文化的影响,但也有可能是自身发展的结果,不能确定。

其次分析陶质。据《偃师二里头》的统计,夹砂陶的比例各期类似,而泥质陶有所增长,细泥陶逐渐下降。由于总体趋势和一、二期变化类似,故应当是自身发展所致。

二里头遗址的陶器纹饰见下表。

二里头文化各期陶瓷器表处理及纹饰统计表

说明:根据复原陶器的纹饰统计。

总体有比较明显变化趋势的是绳纹和凹弦纹的增加以及篮纹和磨光陶器的减少。

下七垣文化的陶器以绳纹为主要装饰样式,结合二里头自身绳纹增加的总趋势,或许这两者均有影响。

最后,分析种类。

二里头三期的器物几乎均存在于于二里头二期,二期无而三期有的鬲、甗、斝、盅等,除了鬲以外,甗、斝均只有一件,不具代表意义。盅与杯极为接近,可能由前者转化而来,或仅仅是分类方法不同所致。值得探讨的是鬲的来源。

前述二里头二期只有少量鬲和甗的残片,无斝。总体而言,整个二里头二期并没有袋足器存在,故鬲的出现很难用器物自身的演变来说明。关于二里头鬲的使用传统的来源,将在后文讨论。

另外,就总数而言,鬲仅有10件,甗1件,在整个陶器群中的数量仅仅占一少部分,很难说那是主流。

2.青铜器。

笔者的《二里头文化礼器研究》一文已经有过研究,二里头三期时的青铜器应当是对自身文化中的玉器和陶器的模仿,不过具体如铜容器铸造技术可能是外来的。

总体来看,二里头遗址三期的主流仍然是从二里头二期继承而来的文化因素,虽然有些有变化(例如纹饰),但是这样的变化仍然来自于二里头遗址自身文化的发展。

四、二里头遗址鬲的来源

前述二里头遗址一、二期并无鬲的出土。三期始有鬲,四期增多。

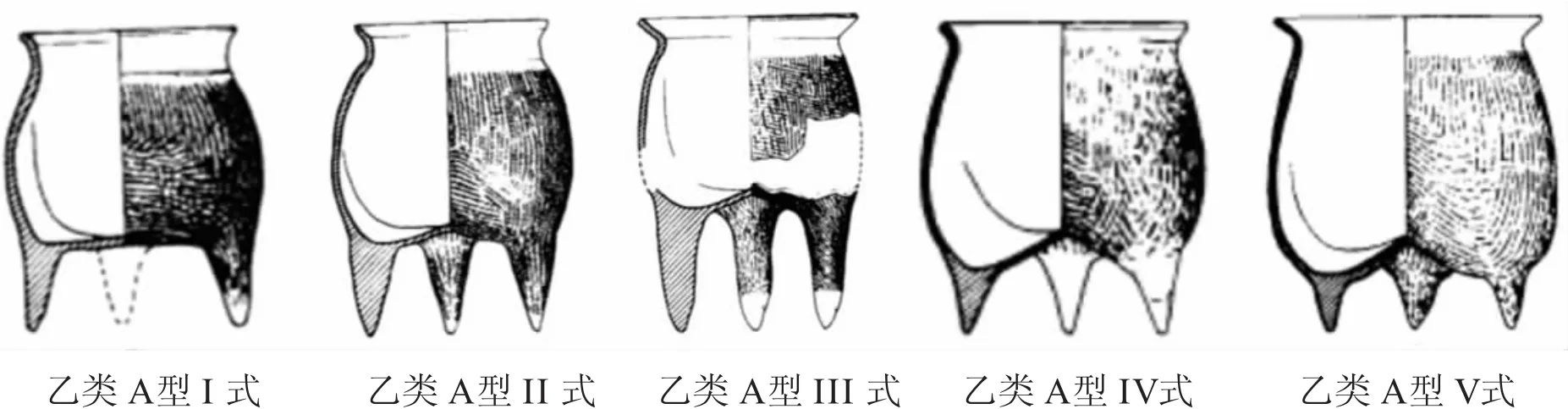

在《偃师二里头》原报告中,将鬲分为卷沿、侈口两类。笔者认为不甚合理,重新进行分类,残损较严重者不论。

二里头遗址绝大多数鬲均有锥形足,以有无锥形足分为两类[1]以上二里头三四期的鬲均来源于杨毅.偃师二里头.考古,1999,(04).。

甲类:无锥形实足。

A型花边鬲1件(采:41)。已残,夹砂灰陶,灰黑色。直口,长颈,弧肩,器身较短,肥大袋足。原报告认为与甗的鬲部相似,可能为甗的一部分。

B型III·VH240:59,沿边较厚,长颈内曲,浅腹,深袋足。腹饰较粗直绳纹。

乙类:有锥形实足,数量较多。

A型弧腹。

I式浅袋足,近平档。标本IVH57:97,卷沿,长颈较直,折肩,分档线起于器腹下部。

II式,袋足较浅,标本IVH57:98。长颈较直,折肩。

III式,袋足更深,标本H76:94。宽沿外侈,溜肩。

IV式,袋足较深(原报告认为袋足较浅,但与三期的鬲相比仍是较深的),标本VH57:10。窄沿,束颈,圆锥形尖足。此类鬲在二里头四期十分普遍。

V式,袋足圆深,标本VH101:11。宽沿,口稍大。

B型鼓腹。

I式腹微鼓,足部较长,标本IVH57:96。深灰色,折肩。

II式腹部鼓出更多,实足较前者短。标本VH83:30,内侧有浅槽,颈短粗,弧肩,沿边上翘。

III式,腹部浑圆外鼓,实足短小。标本VT214○3B:11,颈部内区,卷沿,折肩。

C型,垂腹。标本VH101:12,腹部外鼓,最大腹径位于器物下半部,胎较厚。

D型,弧腹,袋足较瘦,大口,原报告称为“大口鬲”。标本VH53:13宽沿外侈,微束颈,袋足较瘦。

总体而言,二里头遗址三四期的鬲给人以纷乱之感,不成系统,无法理出完整的发生发展脉络。鬲这种器物概念应该是从外地引进的,但是有可能是由本地工匠参与制作的,如AI式鼎,十分类似于二里头遗址的侈口罐,可能是由原本参与制作侈口罐的工匠仿制的。而且二里头遗址鬲的输入应当不止一次,如乙类D型鬲的输入显然是一次独立的事件。

不过就整体而言,仍有一定的趋势可寻,大致来说,有从纷乱到规整的变化。三期时鬲的形式较多,四期时则较为规整。尤其是AIV式鬲,显然与早商时期的鬲十分接近。

为了更深入地了解探寻二里头鬲的来源,我们可以观察一下二里头遗址周边地区使用鬲的状况。

就整个龙山时代至夏商时期而言。在龙山时期,陶寺一直是使用鬲的中心,并向南传播至三里桥类型等。但当二里头文化传播到这些地方时,往往当地的用鬲传统遭到中断,直至二里头遗址引进鬲以后才得以恢复。

相对于二里头遗址而言,东下冯遗址一直有使用鬲的传统,其鬲的发展比二里头遗址更为系统。

东下冯的鬲主要可分为两类,有圆锥实足和无圆锥实足。无圆锥实足者通常有单鋬,有圆锥实足者通常没有,当然亦有少数例外。总体而言,越往后,有圆锥实足者越多。至东下冯第五期(约相当于二里冈下层)时,此种鬲已经占了东下冯遗址的全部,且极其类似于二里头遗址的AIV式鬲。

关于东下冯遗址各期与二里头遗址各期之间的对应关系,主要有两种观点。《夏县东下冯》认为东下冯遗址一至四期与二里头遗址四期一一对应[1]中国社科院考古研究所等.夏县东下冯.文物出版社,1988.(P215),东下冯五期六期对应二里冈上下层,而李伯谦等则认为东下冯遗址一期对应于二里头遗址二期,对四期的相对年代则无疑义[2]李伯谦.东下冯类型初步分析.中原文物,1981,(1).。

东下冯遗址在三期开始出现典型的无把圆锥实足鬲,其源头可能源于二期的某些鬲,如H61:2。此种鬲初期数量甚少,至四期开始增多,至五期如前述已经包揽了所有东下冯遗址的鬲。但在二里头三期时,圆锥足鬲已经占大多数,虽然造型尚不十分规整,况且二里头的鬲均无鋬。可见圆锥实足鬲在东下冯并不流行,二里头的圆锥实足鬲未必来源于此。二里头遗址的无实足鬲,也与东下冯遗址无相似者,应当有不同来源。

东下冯二期鬲[1]中国社科院考古研究所等.夏县东下冯.文物出版社,1988.:

东下冯三期鬲:

东下冯四期鬲:

在二里头的东北侧是下七垣文化,下七垣文化素来有使用鬲的传统。不过由于下七垣的鬲分期众说纷纭,且各个遗址内涵均不十分丰富,故而难以进行准确的讨论,不过仍有证据可寻。

以时代较早的任邱哑叭庄遗址第二期为例,即有出现有实足根的鬲(H76:2)[2]河北省文物研究所.河北省任邱市哑叭庄遗址发掘报告.文物春秋,1992年增刊.(P199)。时代稍晚的易县下岳各庄遗址,其第一期存在着有实足和无实足两种鬲。其实足鬲形式多样,如垂腹鬲H7:1,弧腹鬲H20:2,大口鬲H7:7等[3]拒马河考古队.河北易县涞水古遗址试掘报告.考古学报,1988,(4).(P433-435)。总体而言,在下七垣文化与东下冯类似,早期流行单鋬鬲,后期则流行无鋬、弧腹、圆锥形实足的鬲(以二里头AIV式为代表),这种鬲后来成为了二里岗时期鬲的普遍代表。

在东下冯类型以北是游邀文化,和下七垣类型一样,游邀文化也有用鬲的传统。在游邀遗址中可以见到有两种鬲,早期的鬲多有双鋬,无实足,腹外鼓。晚期开始出现一种高领鬲,有实足,卷沿高领[1]忻州考古队.山西忻州市游邀遗址发掘简报.考古,1989,(4).。这种鬲在其他方面,如腹部、袋足等方面的形制均与同一时期的矮领鬲类似,推测应当由矮领鬲发展而来。游邀文化晚期的年代大约属于龙山文化最末期,可以推测这是最早的实足鬲。

我们似乎可以推测,二里头遗址的圆柱形实足鬲的最初形制来源于晋中地区,后来通过下七垣文化传播至二里头遗址。当然由于下七垣文化的遗址尚且难以排出具体的序列,故尚且不能很好地探讨这个问题。

五、结语

由之前的讨论,我们可以得到如下的结论。首先,二里头遗址第三期确实出现了一定程度新的因素,如鬲、甗、斝,绳纹,灰陶等,并且在之后的四期有增多的趋势。但是总体而言,无论在遗迹还是遗物层面,可以肯定二里头二期和二里头三期同属一个文化体系,并没有发生人群大规模更替,更谈不上夏商王朝变更,换句话说,从考古学视角看,没有证据证明二里头二期和三期之间是夏商两朝更替之时。

在这些新的因素中,可以证明二里头的鬲一部分来源于下七垣,并且或许能够追溯至晋中的游邀文化,另一部分则可能源于东下冯或其他地区的文化。

(责编:张佳琪)

作者简介:张童心(1960—),上海人,上海大学文学院历史系教授,研究方向为先秦及汉唐考古。叶亦帆(1991—),上海人,上海大学文学院历史系硕士研究生,研究方向为中国史。