基于复杂适应系统理论的城市规划

2016-05-07孙小涛徐建刚李弘正

孙小涛,徐建刚,张 翔,胡 宏,林 蔚,李弘正

1南京大学地理与海洋科学学院,南京 2100462南京大学建筑与城市规划学院,南京 210093

基于复杂适应系统理论的城市规划

孙小涛1,徐建刚2,*,张翔1,胡宏2,林蔚1,李弘正2

1南京大学地理与海洋科学学院,南京210046

2南京大学建筑与城市规划学院,南京210093

摘要:全球城市化的快速发展带来了诸如气候变化、海平面上升等一系列的问题,而这些问题的解决归根到底是人与自然如何相处的问题。回顾古代中国和西方哲学中关于人与自然关系的朴素整体论描述,认为近代以来西方自然科学以还原论为中心的方法已经不能很好地解决现实世界中的复杂性问题,城市是一个开放性复杂巨系统,是人类改造自然最彻底的地方,也是面临问题最多的地方。城市的发展是一个自然适应性演进的过程。在城市规划中引入复杂适应系统理论,结合复杂适应系统的7个基本特征,给出了城市复杂适应系统的基本特征,进一步将复杂城市系统分为物质和非物质两大子系统,探讨城市系统适应性主体的交互性、复杂性以及适应和过程机制。以山地城镇规划为例,建立了山地城镇适应性规划框架,并以此框架应用于福建省长汀县城市总体规划的应用实践中,得出城市规划适应自然是城市可持续发展的有效选择。

关键词:城市规划;复杂适应系统;适应性主体;可持续发展

孙小涛,徐建刚,张翔,胡宏,林蔚,李弘正.基于复杂适应系统理论的城市规划.生态学报,2016,36(2): 463-471.

Sun X T,Xu J G,Zhang X,Hu H,Lin W,Li H Z.Urban planning adapted to nature based on complex adaptive systems.Acta Ecologica Sinica,2016,36(2): 463-471.

根据世界银行《世界发展指标(2013)》城市发展指数显示,2013年世界城镇人口比例已经达到53%。相应地《中国城市发展报告》2012年卷显示,截至2012年底,中国城镇化率已达52.57%。全球城市化时代来临。城市化的快速发展促进了社会经济的不断进步,人民的生活水平也不断提高。而与此同时,城市化的快速发展也带来了一系列问题,诸如气候变化、极端天气、海平面上升、水土流失、沙漠化等。这些问题反映了人和自然相处过程中人类改造自然以及自然反作用于人类的辩证关系。恩格斯对于人与自然关系做出如下诊断:“不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复”。人与自然的和谐、可持续发展才是必由之路。人与自然关系的问题涉及环境、生态、社会、经济、文化等诸多方面,是复杂性科学问题。实践表明,近代以来西方自然科学以还原论为中心的方法已经不能很好地解决现实世界中的复杂性问题,而作为人类活动中心的城市是一个开放性复杂巨系统,是人类改造自然最彻底的地方,也是面临问题最多的地方。本文回顾了古代中国和西方哲学中关于人与自然关系的朴素整体论描述以及城市的自然适应性演进,在城市规划中引入复杂适应系统理论,结合复杂适应系统的7个基本特征,给出了城市复杂适应系统的基本特征,并将复杂城市系统分为物质和非物质两大子系统,探讨了城市系统适应性主体的交互性、复杂性以及适应和过程机制。在此基础上以山地城镇规划为例,建立了山地城镇适应性规划框架,并以此框架应用于福建省长汀县城市总体规划的应用实践中,得出城市规划适应自然是城市可持续发展的有效选择。

1古代朴素整体论

著名哲学家冯友兰认为哲学是对人生的系统的反思。古代中国和西方哲学家在对人与自然的关系的系统反思过程中逐渐形成了朴素整体论思想。老子《道德经》第四十二章里面的“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”美国圣菲研究所的科学家们认为,中国的老子把世界看作是整体的、无限的、永远变化的、永远新颖的思想,对于他们研究复杂适应性系统实在是太重要了。《道德经》书中大部分论述是试图显示宇宙万物变化的法则。在道家看来,事物虽然千变万化,但在各种变化的,事物演变的法则并不改变。人如果懂得这些法则,按照这些法则来安排自己的行动,就可以使事物的演变对自己有利[1]。《道德经》第四十章里面的“反者道之动”,提醒自己要“居安思危”,同时也要清楚“过犹不及”,因为行事过分,就将适得其反。中国古代朴素整体论思想孕育出了道家和儒家的“天人合一”人与自然和谐共生思想。它建立在中国古代哲学关于人类与天地万物同源、生命本质统一、人类与自己生存环境一体的直觉意识的基础之上[2]。天人关系是古代中国哲学的基本问题,中国古人在看待天人关系时秉持的是一种非线性、非机械论、非二元论的系统思维。他们都把人与自然看作一个整体的有机系统即“天人合一”。“天人合一”思想包括天地育人、天人一体、天人相通和效法天地4个方面[2]。中国古代先哲不仅发展了人与自然和谐共生的思想,并将这种思想应用于实践。最著名的莫过于建于先秦时期的都江堰水利工程,是由当时的蜀郡太守李冰父子建成,至今仍发挥着重要的作用,成为人与自然和谐发展的典范。古代希腊的先哲亚里士多德提出的“整体大于它的各部分总和”的著名诊断,一般系统论的创立者见塔朗菲在阐述系统论的整体性原则时,对亚里士多德的这句名言给以了充分的肯定。他这样写道:“亚里士多德的世界观及其固有的整体论和目的论的观点就是这种宇宙秩序的一种表达方式。亚里士多德的论点‘整体大于它的各部分的总和’是基本的系统问题的一种表述。至今仍然正确”。这样,“整体大于部分之和”便成了现代系统科学中的一条著名定理[3]。

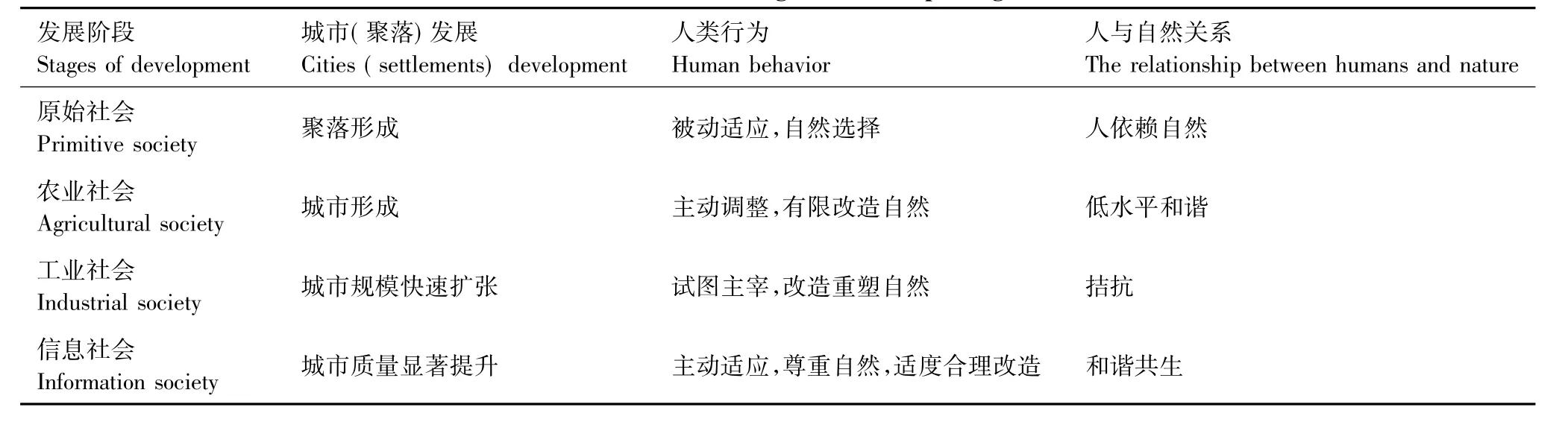

2城市的自然适应性演进

地理学家认为城市是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会经济活动的空间集中地[4],其空间增长经历了从原始社会、农业社会、工业社会和信息社会的演进(表1),城市的空间形态也由最初的聚落形式逐渐演化为现代意义上的城市。其中,在原始社会,人类的生产力水平低下,人更多地是依赖自然,被动的适应自然环境,自然选择对人类的生存环境产生很大的影响;农业社会中,人类的生产力得到了一定程度的提高,出现了能够改造自然的有效工具,人类可以有限的改造自然,主动调整自然环境产生的影响,与自然保持着低水平的和谐关系;工业社会,生产力的极大提高促使人类试图去主宰、改造和重塑自然,与自然之间是一种拮抗关系;进入信息化社会,人类逐渐意识到自然环境的重要性,开始主动适应并尊重自然,并进行适度合理的改造,城市质量显著提升,以期与自然和谐共生。

表1 城市空间增长的演进阶段Table 1 The evolution stages of urban spatial growth

城市空间增长的适应性演进过程说明,城市系统和自然环境之间是一种相互作用,相互影响,相互适应的过程。文化生态学理论认为,文化层是人类在生物层基础上建立的,两个层次之间交互作用、交互影响,形成一种“共生”关系,可以用来解释文化适应环境的过程。那么,同样人类系统则是自然环境和人文系统的叠加,人类所在的城市系统则是在地球圈层结构基础上建立的一种圈层结构,城市系统圈层和地球圈层结构同样交互作用,交互影响,形成“共生”关系。因此,城市系统与地球圈层系统同样具有“共生性”、“统一性”和“相似性”,地球系统从内核到地球表面圈层系统的相互作用关系同样适用于城市系统。

3城市作为复杂适应系统

复杂适应系统(Complex Adaptive Systems,CAS)理论作为复杂性科学的重要分支,是复杂系统理论的升华和结晶。自1994年由Holland提出后已引起了学术界的广泛关注,在经济系统、生态系统和社会系统等领域都获得了广泛的运用。Holland总结了复杂适应系统的7个基本特征,包括4个特性(聚集、非线性、流、多样性)和3个机制(标识、内部模型、积木)[5]。这7个基本特征是复杂适应系统的充要条件,每个复杂适应系统都具备这7个基本点,具备这7个基本特征的系统也必然是复杂适应系统。

在我国快速城市化过程中,城市数量增加,城市规模增大,城市环境在短时间内发生剧烈变化。从复杂性科学视角来看,现代城市系统是一种高度融合了社会与文化多元化、生产与服务市场化、信息与交通网络化、建筑与街巷场所化、用地与景观破碎化、自然与生态脆弱化等特征的开放的复杂巨系统。结合复杂适应系统的7个基本特征,给出了城市复杂适应系统的基本特征(表2)。

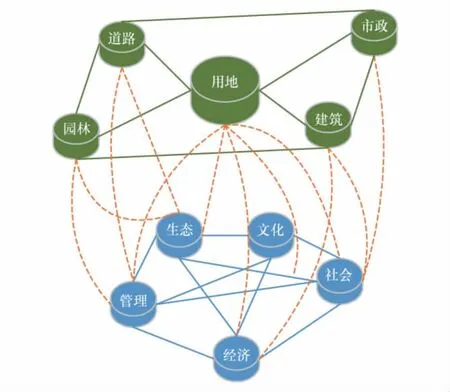

城市复杂适应系统按照城市的物质形态和非物质形态可以分为两大子系统:物质子系统和非物质子系统。物质子系统可以分为用地、建筑、道路、市政和园林五部分;非物质子系统可以分为社会、经济、文化、生态和管理五部分。物质子系统中,用地主题处于统领地位,是其他主题的空间载体和基础。同样,以人为本的城市五种非物质要素相互耦合,共同构成了高度关联的非物质子系统(图1)。对复杂性的经典理解之一是适应性,复杂系统具有随着环境的变化而自我调节的能力[6]。城市复杂适应系统由一系列适应性主体相互作用、相互适应。适应具有普遍性、相对性、交互性、和复杂性的特点。一方面,适应主体都存在于一定环境中,“优胜劣汰,适者生存”,适应主体为了延续自身而适应环境(包括自然环境和人文环境),这是适应的普遍性;另一方面,适应的过程是适应主体对环境条件的变化所作的反应,随着适应主体和环境条件的不同,适应的程度和过程也千变万化,这是适应的相对多样性[7]。以城市用地为例,城市用地扩张都需要适应其自然基底条件,这是城市化适应自然的普遍性;随着城市的规模等级和功能定位不同,城市用地形态也千变万化,这是城市化适应自然的相对多样性。同理,人口城市化过程中,外来人口普遍需要适应新的城市环境,但适应的内容和程度因其教育程度、收入水平、职业类型等而异。高伟等以工业新城中的工业社区为例,结合复杂适应系统理论提出了工业社区适应性空间单元的组织模式,并说明了该模式的结构成分、组织逻辑和相关指标[8]。Manesh等通过CAS提取出城市形态的主要特征:主体、子系统和网络、相关规则、外部约束下的动态和自适应特征、转换,并以巴塞罗那的Exiample街区为例,说明了单个建筑怎样通过适应影响周围建筑以及整个街区的能源使用效率[9]。Giacomoni等通过复杂适应系统适应性机制开发了一个涉及人口增长、土地利用、水文循环、居民用水和跨流域调水之间动态交互的模型[10]。俞孔坚等以黄泛平原的古代城镇为研究对象,探讨了黄河泛滥区城镇的洪涝灾害经验,总结了古代城市三大主要防洪治涝的适应性景观遗产:择高地而居,城墙和护城堤,以及蓄水坑塘[11]。适应的过程是适应主体与环境的交互作用过程,也是需求与供给的平衡过程。环境变化对适应主体产生影响,适应主体通过不断学习和经验积累,达到在变化的环境中自我生存和自我发展,即被动适应(适应主体被动适应环境变化或环境供给)。同时,适应主体的自身发展需要特定的环境供给,适应主体通过对环境产生反馈,改造已有环境,即主动适应(适应主体主动改变环境来满足自身需求)[12]。被动适应体现的是适应主体面对环境(其他适应主体)发展变化的反应能力,而主动适应体现的是干预能力。通过反应和干预,适应会衍生出新的内容。例如,在文化适应的过程中,不同文化群体通过文化接触,对各自文化体系进行修改和完善,以应对社会文化环境的变化[13]。

表2 城市复杂系统的基本特征Table 2 The characteristics of urban complex system

图1 物质子系统之间、非物质子系统之间以及两个子系统之间相互关系Fig.1 Interrelationship between physical subsystems、nonphysical subsystems and those two

适应的过程中,可能存在多个适应主体,他们除了与环境交互外,彼此也可以互为环境,互相进行适应。随着适应主体量级的升级,适应也表现出复杂性的特点[14]。在多主体的适应系统中,任何一个系统的变化都会导致适应程度的变化。例如,城市开发过程中,城市多元利益主体(政府、规划师、公众、开发商)与其城市支持环境发生相互作用(图2),同时,多元利益主体之间也在相互适应。适应主体可能是单个个体,也可能微小到某一个时间段的某一段行为或某一个状态;环境条件可能是大的城市生态环境,也可能是小的社区服务水平。不同适应主体的组成成分在不同的环境层次上的交互作用,会形成极其复杂的整体适应系统。

适应是适应主体对外部变化所做出的一系列主动和被动调节的过程,其目标是谋求自身的生存和发展。从环境变化到重新适应,适应主体要经历环境变化认知、自我调节、环境反馈3个阶段。具体运行机制如图3。

图2 适应的交互性与复杂性Fig.2 The interactivity and complexity of adapt

图3 适应的过程机制Fig.3 The mechanisms of adaptation process

4城市规划适应自然

城市规划作为一项公共政策,对城市的未来发展具有指导性作用。而城市是一个开放性的复杂适应系统,城市规划必然遵循复杂性科学范式进行适应性调整。本文以山地城市规划为例,CAS视角下的山地城市规划”适应性”本质为:城市功能空间主体主动适应山地自然环境,山地城市规划即是在寻找一种适应过程中的“规则”(机理),如图4所示。并由此建立了山地城镇适应性规划框架,如图5所示。

以长汀县城市总体规划中的县城防洪排涝规划为例,通过建立城市洪涝灾害风险分析模型(图6),以此说明城市发展中适应环境的适应性调整。

4.1城市洪涝灾害风险结果

在GIS空间分析技术的支持下,运用地貌学与实际洪水方法相结合的方法,对获取的当地详细的地形和历史洪水观测资料分别建立栅格空间数据,通过对栅格数据属性值的计算得到不同洪水发生频率下研究区域的洪水淹没范围和程度,进行洪水淹没状况的三维场景模拟[15]。模拟结果发现:汀州城区受洪水淹没面积比例较大,总体风险较高。10、20、50年一遇洪水发生时,受淹没面积分别为7.98、9.55、12.13 km2,分别占研究区总面积的35.63%、42.62%、54.11%,其中中等风险以上(淹没水深≥1m)的区域面积分别为5.54、6.33、7.92km2,分别占研究区总面积的24.73%、28.26%、35.36%。

图4 山地城市规划的“适应性”Fig.4 The Adaptability of mountainous city planning

图5 山地城镇适应性规划框架Fig.5 The adaptive planning frameworks of mountainous city

4.2城区防洪规划

(1)根据地形地貌的具体情况,兴建防洪堤、防洪墙等防洪建筑物

汀州主城区防洪工程根据地形条件采用分区划片方式可分成4个独立的防洪体系,即城内片、中心坝片、塔山片和东街片。一期先建东关营、乌慈桥2座排涝站、11座排涝闸和长7593m的防洪堤,目前已基本完成。其余均为二期工程,即兴建中心坝、七里河口2座排涝泵站,10座排涝闸和长12769m的防洪堤。堤型有土堤和浆砌块石堤。

策武片区位于长汀河左岸。拟建土堤2530m,石堤700m,沿堤拟设排涝闸3座,排涝站2座。

河田镇位于长汀河中游,境内山体破坏严重,水土流失厉害,河田防洪治涝除采取一些工程措施外还应综合治理,保持水土。

河田片区防洪工程采取的主要措施如下:汀江右岸蔡坊村,新建土堤长2054m。汀江右岸修坊段,在原有土堤基础上加高加固长2640m。汀江左岸河田镇区段在原有土堤基础上加高加固长4035m。新建镇区支流八十里河右岸土堤长1790m,并拓宽此支流河道。

图6 城市洪涝灾害风险模型Fig.6 The urban flood disaster risk model

防洪堤高度需高于50年一遇洪水位0.3m—0.5m,中心城区防洪堤高度为7.65 m,即堤顶高度达黄海高程311.43 m。

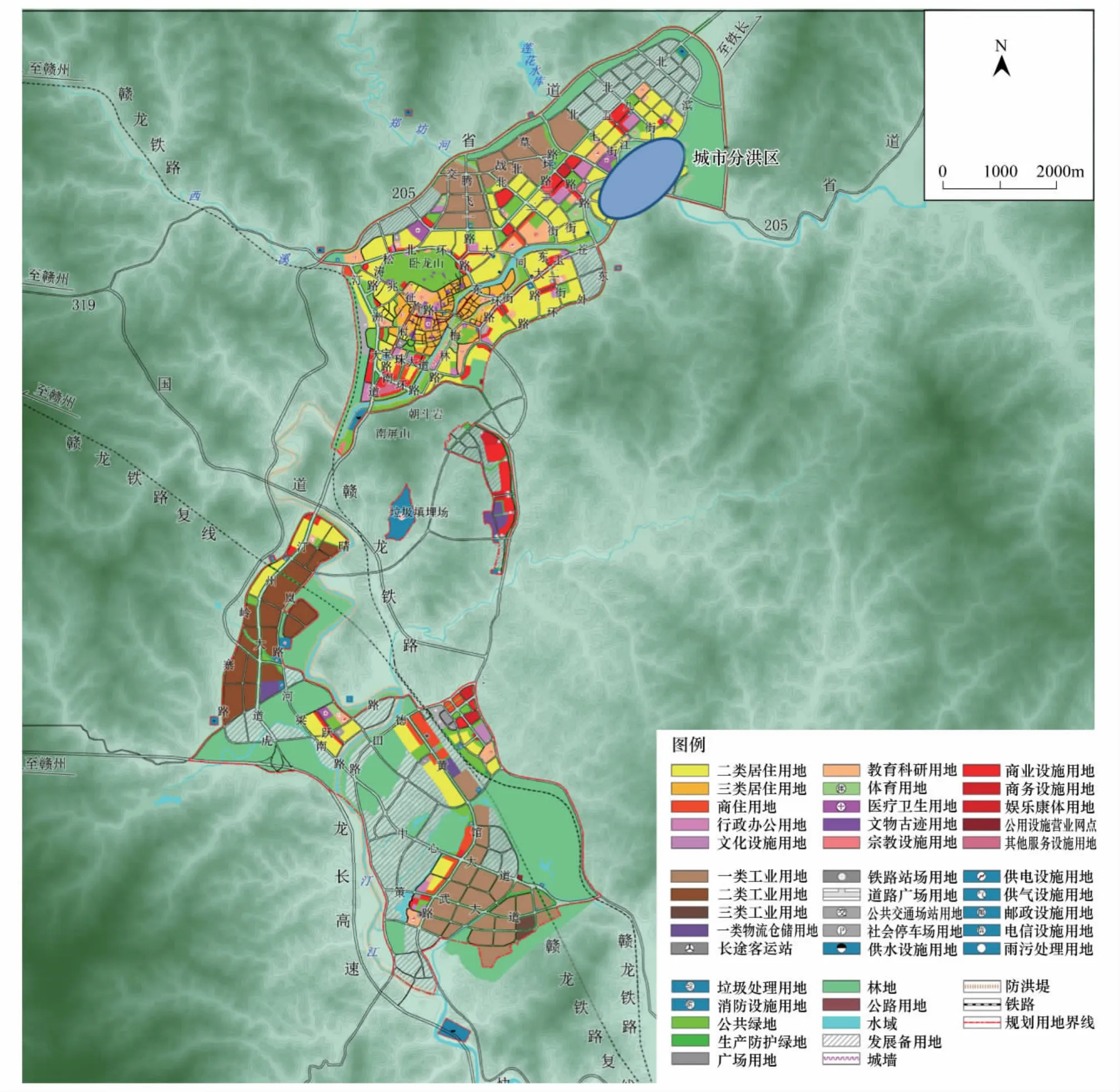

(2)城区要强化行洪体系,进一步降低市区洪水位,拓浚主要行洪河道,增强其蓄泄洪水能力(图7)。

在水位分界处设置防洪节制闸,控制水位;城市防洪将以外环路为屏障,建成大包围与小分隔相结合,集中排水与分散排涝的新城市防洪布局;通过在支流口门建立挡洪闸等措施,建立完善的挡洪体系,减少洪水入侵城区的概率和规模;配套市区排水系统,实行雨污分流,按照高水高排、低水低排原则,整治雨水管网。

(3)汀州城区、河田镇存在不同程度的河障应予以清障。各河段河障主要为侵占河道的违章建筑物,水土流失河床淤积及倒入河中的建筑物垃圾和生活垃圾等,致使河道的行洪能力降低,应以清除、疏浚。另外,河道清障与防洪堤建设同步进行,流域内应广泛植树造林、改善植被、涵养水源、保持水土,以减轻山洪暴发程度,减少洪水灾害。

(4)严格执行《河道管理条例》等法规,坚决制止非法侵占河道修建建筑物,禁止向河道倾倒垃圾、废土等,以确保有效过水断面。

(5)结合城区道路修建,加固或更新城区现有排水体系,建立可靠的雨水排除系统。在城区下游建设排涝泵站可以解决城区内涝问题。

(6)发挥已建水库的蓄洪作用,制订详尽的防洪预案。

4.3城区排涝规划

城区雨水在20年一遇的洪水位时,基本可沿规划排水管道自流排入水体,局部内涝地段,设置临时性排涝水泵排水,并在雨水排出口设置闸门,以防洪水上涨倒灌。随着综合治理洪水方案的实施,内涝问题将得到解决。

5 结论

本文在回顾古代中国和西方哲学中关于人与自然关系的朴素整体论描述以及城市的自然适应性演进的基础上,将复杂适应系统理论引入城市规划的过程中,通过复杂适应系统的7个基本特征,结合城市系统给出了城市复杂适应系统的基本特征描述。将城市系统分为物质和非物质两大子系统。探讨了城市系统适应性主体的交互性、复杂性以及适应和过程机制。以山地城镇规划为例,建立了山地城镇适应性规划框架,并以此框架应用于福建省长汀县城市总体规划的应用实践中,最后以县城防洪排涝规划为例,通过建立城市洪涝灾害风险分析模型,以此说明城市发展中适应环境做出相应的适应性调整,得出城市规划适应自然是城市可持续发展的有效选择。本研究的最终目的是通过山地城镇适应性规划框架建立城市规划支持系统,以此为城市规划多利益主体决策服务。在以后的研究中将在CAS理论基础上,通过Multi-Agent技术、CA(Cellular automata,元胞自动机)技术、GIS空间分析技术,完善山地城镇适应性规划框架的内容,开发出一个适应性规划支持系统原型,并应用于山地城镇规划实践中。

图7 长汀城市分洪区规划图Fig.7 Changting city flood diversion area plan

参考文献(References):

[1]冯友兰.中国哲学简史//赵复三,译.北京:世界图书出版公司,2013.

[2]林常清.中国传统文化中的生态伦理思想探析——基于儒家和道家伦理的视角.教育教学论坛,2014,(6): 5-7.

[3]邬焜.“整体大于部分之和”到底意味着什么?.哲学动态,1992,(6): 15-17.

[4]赵荣,王恩涌,张小林.人文地理学(第二版).北京:高等教育出版社,2006.

[5]Holland J H.隐秩序:适应性造就复杂性//周晓牧,韩晖,译.上海:上海科技教育出版社,2000.

[6]刘继生,陈彦光.作为CAS的复杂城市地理系统的SOC性质.地理科学,2007,27(2): 129-135.

[7]戈峰.现代生态学.北京:科学出版社,2008.

[8]高伟,龙彬.复杂适应系统理论对城市空间结构生长的启示——工业新城中工业社区适应性空间单元的研究与应用.规划研究,2012,36(5): 57-65.

[9]Manesh S V,Tadi M.Sustainable urban morphology emergence via complex adaptive system analysis: sustainable design in existing context.Procedia Engineering,2011,21: 89-97.

[10]Giacomoni M H,Kanta L,Zechman E M.Complex adaptive systems approach to simulate the sustainability of water resources and urbanization.Journal of Water Resources Planning and Management,2013,139(5): 554-564.

[11]俞孔坚,张蕾.黄泛平原古城镇洪涝经验及其适应性景观.城市规划学刊,2007,(5): 85-91.

[12]方修琦,殷培红.弹性、脆弱性和适应——IHDP三个核心概念综述.地理科学进展,2007,26(5): 11-22.

[13]余伟,郑钢.跨文化心理学中的文化适应研究.心理科学进展,2005,13(6): 836-846.

[14]郭鹏,薛惠锋,赵宁,吴晓军,张凡.基于复杂适应系统理论与CA模型的城市增长仿真.地理与地理信息科学,2004,20(6): 69-72,80.

[15]叶晨,徐建刚.长汀城市建设区洪水淹没风险研究.现代城市研究,2008,(4): 83-87.

Urban planning adapted to nature based on complex adaptive systems

SUN Xiaotao1,XU Jiangang2,*,ZHANG Xiang1,HU Hong2,LIN Wei1,LI Hongzheng2

1 School of Geographic and Oceanographic science,Nanjing University,Nanjing 210046,China

2 School of Architecture and Urban Planning,Nanjing University,Nanjing 210093,China

Abstract:Rapid global urbanization has led to a series of issues such as climate change and sea-level rise.The solution to such problems ultimately comes down to resolution of the conflict between man and nature.The philosophy of ancient China and the West presented a naïve holistic description of the relationship between humans and nature,and whereas the reductionism-centric approach of modern Western science has been unable to solve the real-world complexities.Cities,which can be considered as giant complex open systems,wherein the entire range of human nature can be founds,are places facing many problems.Urban development is a natural-adaptive evolutionary process.Introduction of complex adaptive systems in urban planning,combined with the seven basic characteristics of complex adaptive systems,divides the complex city system into physical subsystem and non-physical subsystem.We discuss the relationship between adaptive agents,the complexity of adaptive agent,and adaptation mechanisms.As an example,we examine mountainous city planning,produce an adaptive planning framework for mountainous cities,and apply this framework to the Urban Master Plan of Changting,Fujian Province.The results demonstrate that urban planning that is adapted to nature is an effective approach to sustainable urban development.

Key Words:urban planning; complex adaptive system; adaptive agent; sustainable development

*通讯作者

Corresponding author.E-mail: xjg129@ sina.com

收稿日期:2014-10-11;

修订日期:2015-06-29

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51278239)

DOI:10.5846/stxb201410112004