央视春晚中农民工形象的变迁与影响因素探讨

2016-05-05孙丽虞满华

孙丽 虞满华

摘要:从媒体建构视角出发,运用内容分析法对1983-2015年间央视春晚中农民工节目进行分析,发现春晚中的农民工形象经历了四个阶段的变化:形象缺失——被嘲讽的“边缘人”——开始被接纳赞颂——农民工精神风采绽放。农民工形象的变化与国家政策、农民工自身的变化、春晚自身的生存发展需求及30年来我国经济社会的全面发展有着密切关系。目前看来,春晚中的农民工形象有失片面化,农民工作为弱势群体,其面临的困境和难题需要被正视和呈现,使农民工生存质量得到实质性提升。而要提高农民工生存质量,需要政府采取更多措施,提高农民工社会地位,改善农民工生存境况,促进我国和谐社会建设和工业化、城

市化、现代化的发展。

关键词:央视春晚;农民工形象;变迁;影响因素;媒体建构

中图分类号:D412文献标识码:A文章编号:16721101(2016)01009807

一、研究背景

新中国成立至20世纪70年代末,我国实行严格的户籍制度,农村人迁居城市十分困难。上世纪80年代起,我国户籍政策逐渐松动,部分农民开始进入城市务工,被称为农民工。

此后,伴随着我国工业化、城市化的快速发展,越来越多的农民工涌入城市工作,形成规模庞大的民工潮。然而,虽然农民工为城市的建设和发展做出了巨大的贡献,但是其亦工亦农的身份却使得其在城市被边缘化。特别是上世纪八九十年代,由于农民工涌入城市后加重了城市负担,损害了一部分城市人的利益,使得城市人对农民工产生较多的负面评价,大众媒体也更多呈现的是农民工的负面形象。进入21世纪后,随着我国城市化进程的加快,农民工在城市建设中的重要性日益凸显,城市对农民工越来越接纳与认可,大众媒体也开始更多呈现农民工的正面形象,赞美农民工的朴实、勤劳、热情、忠诚等优良品质。

农民工形象的变化从报纸、杂志、电视等各种媒体上都可见端倪,包括中央电视台一年一度的春节联欢晚会(简称春晚)。央视春晚是中国中央电视台在每年农历除夕晚上为庆祝农历新年举办的综艺性文艺晚会,从1983年开始,春晚就和春节紧密联系在一起并成为一种新民俗。与国家主流意识形态的同在,给央视春晚镀上一层政治色彩,这让它完成了从一档偶然的综艺晚会到国家级晚会的转变,并承担起展现国家主流意识形态的传媒镜像的功能。

30年来,春晚中的农民工形象发生了很大的转变,这种转变具体是如何体现的?影响变迁的因素有哪些?当前春晚中的农民工形象还存在哪些问题?应如何改进?通过对30年春晚节目的回顾,本文试图基于媒体建构视角回答以上问题。

二、研究设计

(一)相关概念

农民工:所谓农民工,中国大百科全书出版社出版的《当代汉语新词词典》的解释为“进城打工的农民”[1]。商务印书馆出版的《中华汉语词典》则将其界定为“脱离了农业生产劳动后,来到城市从事建筑、运输等各类生产活动的临时工、合同工”[2]。借鉴以上解释,本文将农民工界定为“户籍在农村,进入城市从事非农业劳作的劳动者群体”。

形象:根据费斯克《关键概念:传播与文化研究词典》中的定义,形象最初是指对现实的某种视觉性再现——或是实际的(图画或照片),或是想象的(文学或音乐)。现在一般是指为了吸引公众而非复制现实,人为创造的某种人工制品或公共印象:它意味着其中具有一定程度的虚妄,以致现实难同其形象相符[3]。从这一定义我们可以看出,形象具有一定程度的主观性和虚构性,它能够反映现实但并非完全如实的反映,其中经过了人为的加工。

媒体建构:指媒体通过建构社会现实影响人们对社会的认知。传播学的研究成果已经表明, 大众媒体能够对人们的认知、 观念和态度产生潜移默化的建构和涵化作用[4]。事实上, 当下随着信息传播技术的发展与进步, 人们已主要依赖于大众传媒来获取相关资讯。传播媒介运用各种符号展现的符号真实, 取代客观的社会真实, 成为了人们形塑形象的主要认知来源[5]。在一定程度上, 人们心目中的世界景象就是由新闻媒介塑造的,媒介建构的世界是什么样, 人们心目中的世界就是什么样[6]。

德国传播学者Schulz 也指出,所有人类感知的社会真实都是某种建构的结果,因此,重要的是去追问媒体是根据哪些规则建构社会真实, 哪些要素决定了媒体内容的选择及处理[7]。

(二)研究对象

本文的研究对象为1983年至2015年春晚中涉及农民工的所有节目。判断节目中人物是否为农民工有两个标准:一为农民身份,二为进城从事非农产业。对于在春晚中没有明确指出其农民工身份的城市底层群体,如门卫、送水工、擦鞋人、保姆、搬运工、保安等,将根据李强老师的专著《农民工与中国社会分层》及笔者现有的生活经验,来判断其是否成为研究样本(以上职业的大多数从业主为农民工)。

(三)研究方法

本研究采用内容分析法分析30年春晚中涉及农民工形象的节目,以此发现农民工形象变迁状况。所谓内容分析,风笑天教授在《社会学研究方法》中指出:内容分析是通过考察人们所写的文章、书籍、日记、信件,所拍的电影、电视及照片、所创作的歌曲、图画等等,来了解人们的行为、态度和特征,进而了解和说明社会结构及文化变迁的研究方法。

内容分析可以按大的方法论取向分为定量和定性两种。所谓定量的内容分析,伯纳德﹒贝雷尔森在《传播学研究的内容分析》指出:内容分析是一种客观、系统、能对明确的传播内容进行定量描述的研究方法。定性的内容分析主要由研究者通过阅读、收听或观看,然后依靠主观的感受、理解、体会和分析,来解读、判断和挖掘信息中所蕴含的本质内容。定量内容分析一直是内容分析的主流[8]。

(四)指标说明

本研究在进行内容分析时,设置节目指标和角色指标,并依据这两大指标对农民工形象进行分析。

1.节目指标。

节目数量——有关农民工节目每年出现的次数

节目名称——有关农民工节目的名称。

节目形式——表现农民工形象的节目的手段、形式和体裁,一般有小品、相声、舞蹈、歌曲、朗诵等。

节目议题——节目反映的是与农民工相关的哪些方面的内容,具体分为婚姻、家庭、工作、邻里同事等关系、城乡差异、展现某种精神六大议题。

2.角色指标。

角色基本定位——正面、负面、中性。正面形象:展现农民工乐于助人、勤劳善良、忠厚朴实、积极进取等优良品质;负面形象:展现农民工贪图小利、油嘴滑舌、小农意识、目光短浅等不良品质;中性形象:介于正面与负面之间的形象。

角色语言特点——方言、普通话。

角色外部特点——明显农民着装(如戴头巾、背包袱、穿棉袄棉裤)、时髦打扮(戴眼镜,西装领带)、普通服装(冷色调无明显特征的着装)、工作服。

职业——农民工在春晚节目中所从事的工作。

三、 研究结果与分析

(一)节目信息分析

1.节目数量及名称。

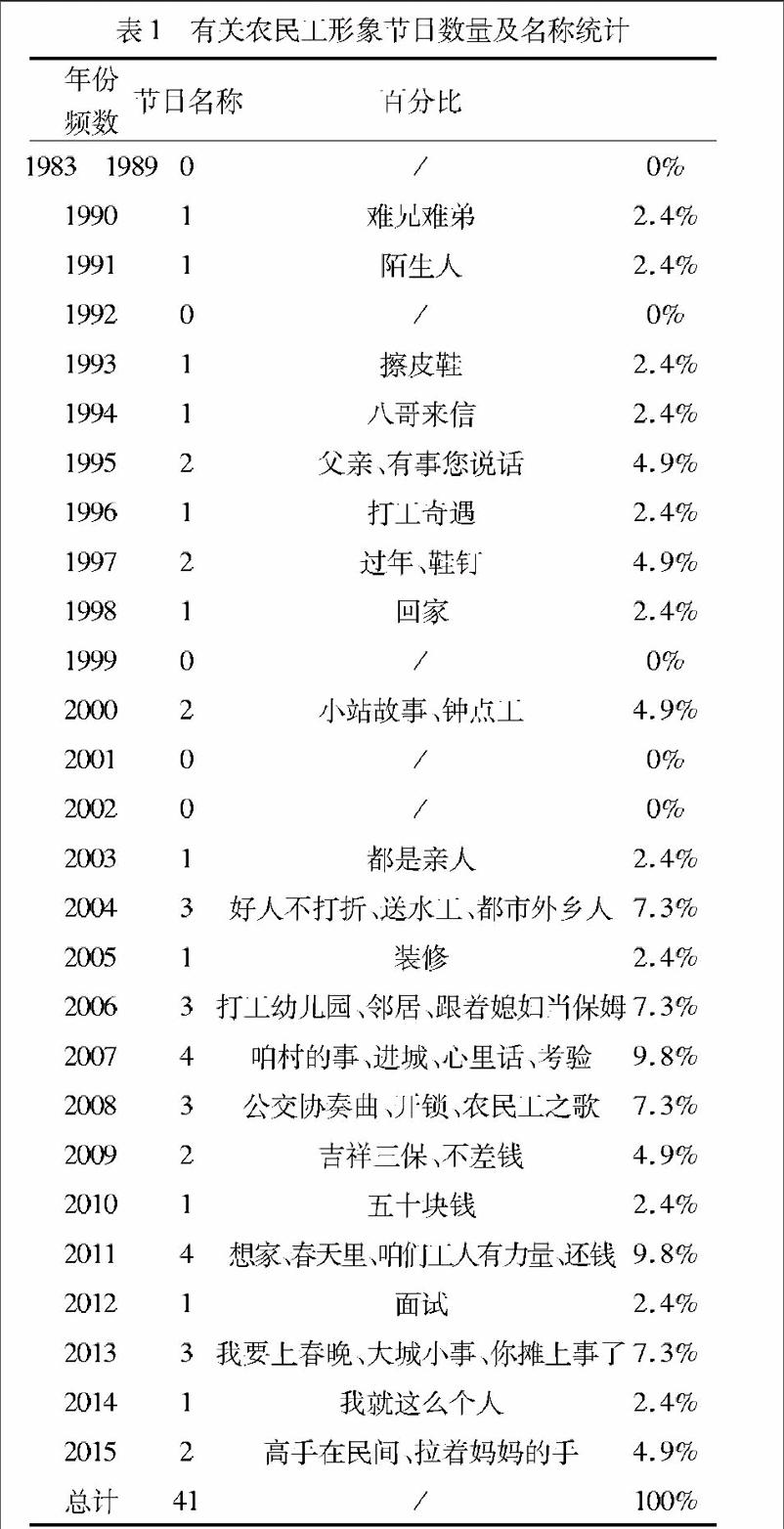

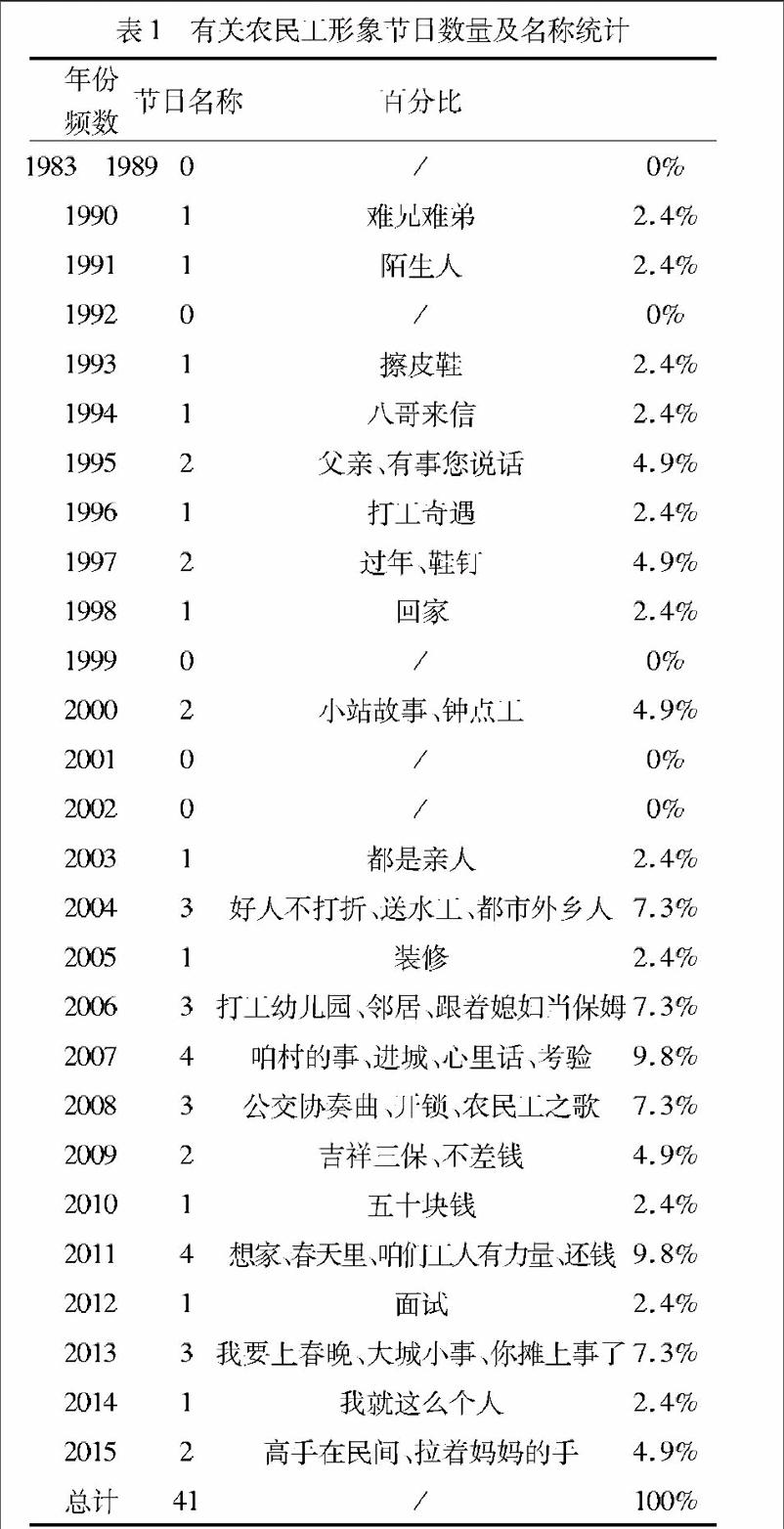

经过多次观看春晚节目,笔者统计发现,1983—2015年33年的春晚中,总共有41个节目出现了农民工形象,具体年份分布如下:

由上表可以看出,33年的春晚中,1983~1989年是没有农民工形象出现的。1990~2003年,除1992、1999、2001、2002四个年份没有农民工节目,其余年份每年都有1~2个相关节目出现。到2004年,农民工节目一下增至3个,2007和2011年则分别出现4个,2008和2013年分别出现3个。从春晚可以看出,2004年以后,农民工在我国被前所未有的关注。

2.节目形式。

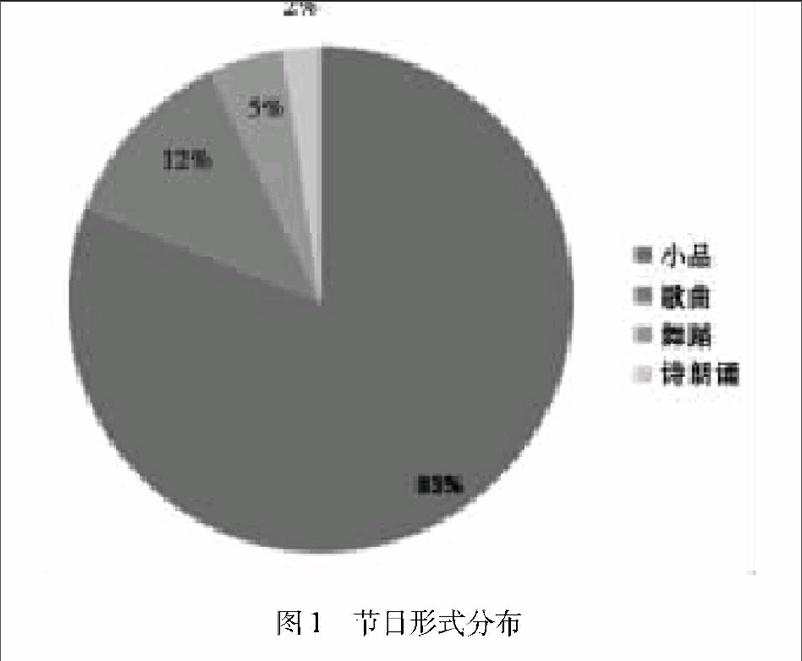

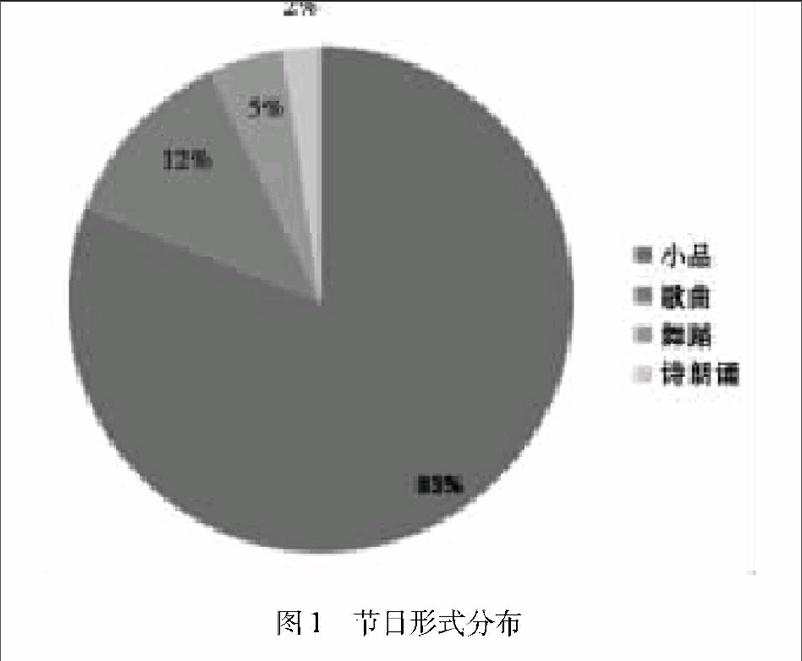

41个农民工节目中,节目形式分布如下:

由上图可以看出,41个节目中,小品占了绝大多数,出现了34次,占83%;歌曲出现了5次,占12%;舞蹈和诗朗诵分别占5%、2%。2006年以前,表现农民工的节目几乎全部为小品形式,2007年出现了舞蹈和诗朗诵,如《进城》和《心里话》。2008和2011年出现多个农民工演唱的歌曲,如《咱们工人有力量》、《农民工之歌》、《春天里》等,有关农民工的节目形式出现多样化趋势。

3.节目议题。

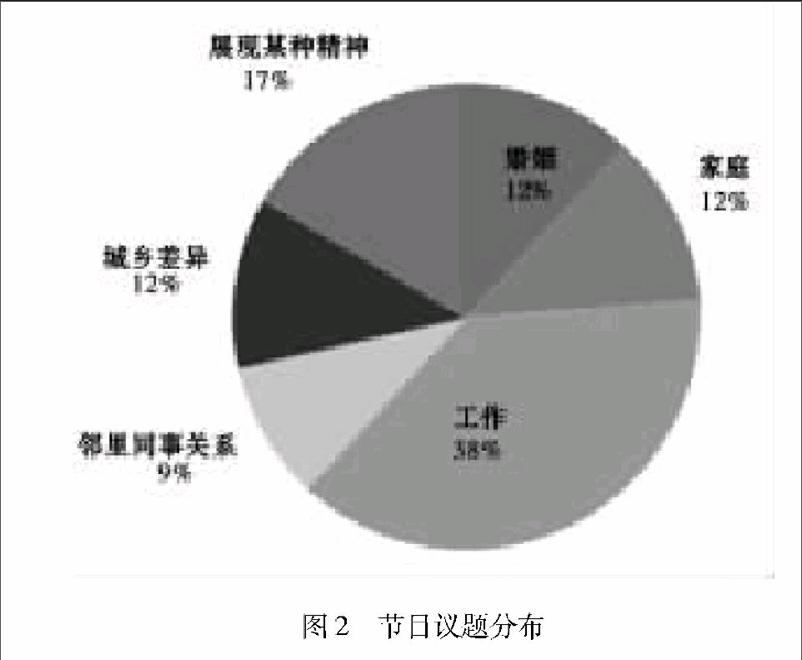

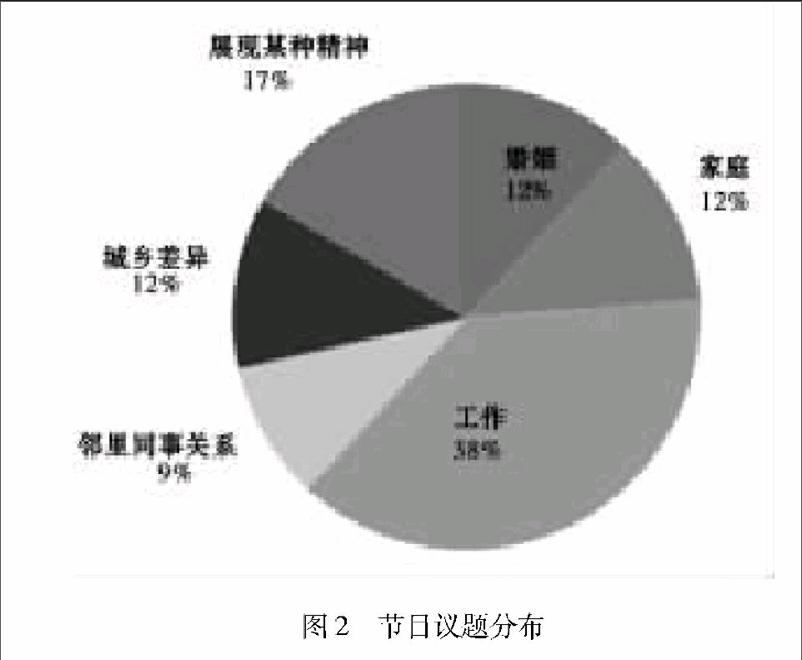

41个节目的议题的分布如下:

春晚中有关农民工的内容议题,约40%为工作,婚姻、家庭、城乡差异及邻里关系等议题各占10%-20%。总体来讲,春晚中对农民工的展现以反映其工作状况为主,婚姻家庭等领域也有所涉及,但对于农民工所面临的现实难题很少反映。

(二)角色信息分析

1.角色基本定位。

由上表可以看出,春晚中农民工角色正面形象大约占50%,中性形象和负面形象均占27%。而且从年份分布来看,11个负面形象中,1998年以前占到了6个,如《擦皮鞋》中擦鞋者的自卑、卖弄、可笑,1994年《八哥来信》中八哥的背叛、冷漠、无情,1998年《回家》中洗车工人的炫耀、自大、无知等。到2004年出现2个负面形象,2006和2007各1个。春节晚会上呈现的农民工形象越来越趋向正面化,春晚开始更多展现农民工善良、淳朴、乐于助人、有爱心等优良品质。

2.角色语言特点。

春晚中出现的农民工角色,大约60%操的是普通话,将近40%为方言,方言以东北话、陕北话、山东话为主。操持方言的农民工节目贯穿30年春晚的始终,如2013年的《我要上春晚》、《你摊上事了》等节目,主人公操持的都是方言。

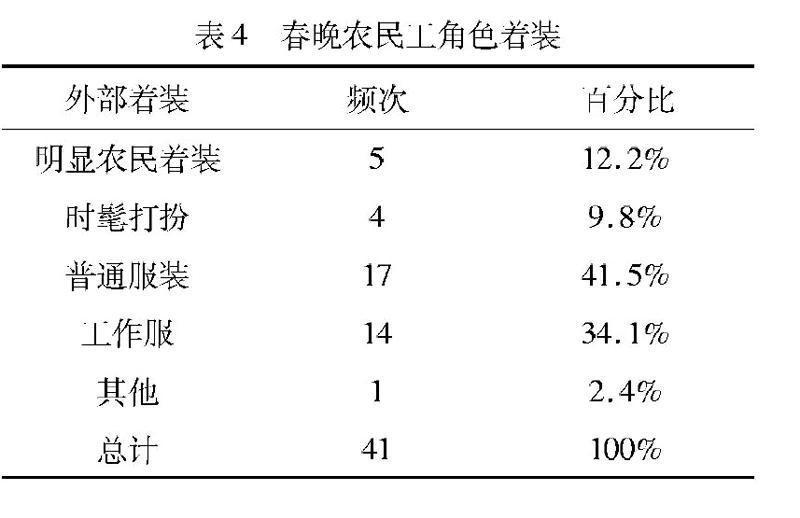

3.角色外部着装。

由表格可以看出,41个节目中,以普通服装形象出现的次数最多,有17次,占41.5%,其次是工作服,占34.1%,再其次是明显农民着装和时髦打扮,分别占12.2%和9.8%。时髦打扮和明显农民打扮均集中在2007年以前。 2007年以后,农民工打扮均为普通服装或工作服,春晚对农民工形象的展示在2007年以后归于理性和平常。

4.角色职业。

经过统计发现,春晚中农民工的职业涉及擦鞋匠、酒店服务员、保姆、保安、建筑工人、装修工人、送水工、搬运工、清洁工、开锁工等各个行当,春晚节目以这些职业间接体现主人公农民工的身份。

(三)央视春晚中农民工形象的变迁

1983年至2015年,30余年的春晚中,由于受多方面因素的影响,不同时期春晚农民工的形象呈现出不同的特点,农民工已从春晚舞台上的形象缺失者变为春晚讴歌赞美的对象。

1.1983~1989:农民工形象缺失。

改革开放以后,户籍制度开始松动,进城农民工越来越多。但是由于制度的惯性及对农民工进城设置的诸多限制,此时进城农民工数量较少,在社会上影响较小,因此这一时期农民工形象在春晚舞台上难觅踪影。1989年陈佩斯和朱时茂表演的小品《胡椒面》中出现模糊的农民工形象。剧中陈佩斯的衣着邋遢、锱铢必较、愚昧无知,正与当时媒体所要表达的农民工形象相一致。但由于这是一部无声小品,演员的形象塑造都是通过肢体语言完成,从而使人无法判断剧中农民的“真实身份”,更无法断定其农民工身份。

2.1999~1995:被嘲讽的“边缘人”。

20世纪90年代,随着我国经济的快速发展,越来越多的农民工进入城市成为建设者,农民工作为一个群体已不容忽视。但农民工刚进入城市,作为城市的“陌生人”和“入侵者”,农民工身上与生俱来的“小农缺陷”首先为人所关注,这一时期春晚建构的也更多是农民工的贫穷、邋遢、愚昧、无知、滑稽、荒唐等不良形象。如1990年由黄宏和严顺开主演的小品《难兄难弟》,两个为躲避计划生育而来到城市的农民工,衣着破旧,言行可笑,睡在水泥管里,对外界知之甚少却喜欢摆谱炫耀,重男轻女思想相当严重。1991年《陌生人》的表演者蔡明,扎着辫子、背着包袱、穿着布鞋,以典型的农村人的装扮来到城市,充满了对城市的防范和戒备,很恰当的反映了当时来到城市的农民工彷徨不安的心理。1993年小品《擦皮鞋》和1995年《父亲》,则反映了农民工的“两面生活”。由于农民工身份不被接纳和尊重,所以他们要制造另外一种生活去体验。“城市接受了农民工的劳动,却区分了农民工的身份。农民工为了跻身主流社会,摆脱边缘人的尴尬,不得不通过东施效颦、说谎等方式自我模仿城里人的生活,以取得他人的认可。”[19]此时期春晚中的农民工形象多被脸谱化、标签化,无论是明显的农民打扮还是时髦打扮,起到的都是对农民工揶揄嘲讽的作用。

3.1996~2007:农民工开始被接纳赞颂。

90年代后期,农民工规模日益壮大,社会影响力已不容小觑,城市虽仍一定程度上歧视和排斥农民工,但在生活上已日益离不开农民工。因此这一时期,央视春晚对农民工的形象塑造从刻板印象转为客观呈现,开始从多个侧面展现农民工形象,主要体现在以下三个层面:

第一,央视春晚开始捕捉和刻画农民工的优秀品质。如1996年春晚小品《打工奇遇》,农民工赵大妈在发现酒楼老板以次充好、虚报价格时,毅然辞职,并勇敢举报,小品结束时老太太还写了一手书法,突破了农民工在央视春晚中“愚昧无知”的形象定格。1997年的小品《过年》,小保姆结婚才半年,为照顾孤身一人的老人选择过年不回家,表现了她淳朴、热情、乐于助人等优秀品质。再往后,1997年的小品《鞋钉》、2000年的《小站故事》、2003年的《都是亲人》、《今非昔比》等,都从某个侧面展现了农民工身上所具有的可贵品质。

第二,农民工的工作种类出现多样化,由单一的体力劳动转向从事多种职业。2003年《今非昔比》中的陈老救,如今已成为农民企业家,过着比城里人还体面的生活;2004年《都市外乡人》的主人公,已成为公司职员甚至成为公司中层领导;2006年的《打工幼儿园》,农民工化身幼儿教师,成为脑力劳动者,农民工的从业范围更加广泛。

第三,表现农民工的作品形式多样化,由单一的小品转向小品、舞蹈、诗朗诵、相声等形式并存,如2007年的舞蹈《进城》、诗朗诵《心里话》等。

4.2008~2015:农民工精神风采的绽放。

2007年以后,国家对农民工问题日益重视,连续出台多份文件强调要落实解决农民工问题的各项措施。反映在春节晚会上,2008年,春晚首次出现由农民工演唱的歌曲《农民工之歌》,2011年则连续出现三个农民工节目:歌曲《想家》、《春天里》及街舞《咱们工人有力量》,此后2013年的《我要上春晚》及2015年的《高手在民间》等节目,都是农民工在春晚舞台上华丽绽放的精彩展现。由此看出,这一时期,农民工开始成为被讴歌赞颂的对象,并以“城市新主人”的身份活跃在春晚的舞台上,这意味着城市已经敞开怀抱接纳了农民工群体,农民工自身也对未来的城市生活充满信心。

四、春晚农民工形象变迁的原因分析

30年春晚中,农民工形象之所以出现这样巨大的变化,绝不是由单一因素引起的,而是多种因素综合作用的结果。

(一)国家政策与春晚属性

自1983年央视第一届春节晚会举办,春晚就已经和最重要的中华民族传统节日——春节,紧紧联系在一起,春晚不仅深深影响着民众的生活,而且由于其举办主体的特殊性,春晚已经成为一种必然的国家晚会、某种国家主流话语的传媒镜像。而在农民工形象的塑造中,春晚也基本上是按照国家主流话语和国家意志来进行的。

改革开放后,随着国家经济的发展,城市对劳动力需求有所增加,此时的户籍政策开始松动,政府先后出台允许农民自带粮食进集镇务工(1883)、准予有固定住所、有经营能力或在乡镇长期务工的农民转为非农业户口(1984)等规定[10]。随着进城务工人数的增加,1989年,国务院办公厅、民政部、公安部先后发出控制农民工盲目外出的通知,对前期的放松政策作出调整。反映在春晚舞台上,80年代农民工形象缺失,90年代初期农民工成为被嘲讽的“边缘人”。

90年代后期,城市对劳动力的需求进一步增加,国家相继出台一系列鼓励、引导农民工有序流动的调控政策。2000年3月,李昌平致信朱镕基总理,指出“农民真苦、农村真穷、农业真危险”,引起中央对三农问题的关注。2003年“孙志刚事件”出现后,农民工问题被进一步关注。2006年《国务院关于解决农民工问题的若干意见》提出,要加强和改进对农民工工作的领导,切实把解决农民工问题摆在重要位置。此时农民工已成为城市建设的一支重要力量,城市必须对其予以重视和接纳。这时期的春晚舞台,也开始对农民工进行理性的、立体性的呈现,开始捕捉与刻画农民工身上的优良品质。

2007年1月,中共中央、国务院出台“一号文件”,指出要进一步完善农民外出就业的制度保障,做好农民工就业的公共服务工作,加快解决农民工的子女上学、工伤、医疗和养老保障等问题。10月份召开的十七大上,胡锦涛指出,要规范和协调劳动关系,完善和落实国家对农民工的政策,依法维护劳动者权益[11]。中央对农民工问题的重视反映在春晚的舞台上,是农民工开始成为被赞颂的对象,城市向农民工敞开了温暖的怀抱。

由以上分析可以看出,农民工在春晚舞台上的形象,与国家政策和国家主流话语的引导密不可分,可以说,正是国家政策和国家主流话语的转向引致了春晚舞台上农民工形象的变化。

(二)农民工自身的变化

当然,春晚舞台上农民工形象的变化,也与30年来农民工自身的变化密不可分。30年来,数量上,农民工人数由少到多,到2010年,农民工总数已达2.42亿[12];力量上,农民工由弱变强,在城市建设中发挥的作用也愈益重要,当今城市的发展,已经离不开农民工群体。另外还有很重要的一点,30年来农民工自身的素质也在不断提升。上世纪80、90年代的农民工,年龄偏大、受教育程度偏低、技能缺乏、生活方式落后、受到的现代文明的熏陶更少。而据调查,新时期的农民工基本上都具备初中及以上文化水平,有的是高中毕业,还有的是毕业于技校、中专等职业学校,他们年轻、有知识有文化、接受能力强,能从各类媒体获取知识,能够更好地适应现代生产方式和生活方式。农民工自身的这种变化对春晚舞台上农民工形象的改变起到了决定性的作用。

(三)春晚自身的生存与发展需求

无论国家政策怎样改变,农民工自身怎样变化,春晚舞台上的农民工形象最终是通过春晚塑造出来的,而春晚之所以这样塑造农民工形象,除了受到国家宏观政策和主流话语的引导外,也必然受到春晚自身生存发展规则的制约。央视春晚说到底是一场晚会,它要考虑传播效果和收视率,要迎合观众口味、反映社会热点和大众心态,否则,它自身的生存就会遭遇挑战。央视春晚自1983年创办,便因其迎合了大众口味受到广泛欢迎。进入90年代,春晚品牌价值逐步上升,但随着各级电视分流观众及大众审美趣味的改变,春晚开始面临各方压力。进入新世纪,多年来形成的固定的演出模式使观众出现审美疲劳,春晚受到越来越多的质疑。穷则变,变则通,2005年春晚开始寻求突破,调整高姿态,宣布开门办春晚,走平民化路线,以期得到观众认可。而此时,对于已经有2亿多人口的农民工群体,春晚不能忽略。因此,2005年之后,有关农民工的春晚节目显著增加。

春晚凸显了农民工群体,使其得到更多关注,却也因此彰显了自身的平民风格,得到更多观众的认可。因此,在这里,春晚和农民工相互成全,实现了双赢。

(四)我国经济社会的全面发展

从更宏观的视角来看,春晚中农民工形象的变化与我国改革开放以来经济社会的全面发展也密不可分。上世纪80年代,我国拉开了经济体制转轨和社会结构转型的序幕,计划经济向市场经济转变,农业社会向工业社会转变,传统的乡土社会向现代的法治社会转变,市场化、工业化、城市化如火如荼的展开,成为拉动我国经济社会发展的重要推动力。在此过程中,农民工作为生产要素的重要内容——劳动力的组成部分和城市建设的主体之一,其在社会中的重要性也逐步上升,社会地位逐步提高,并由此引致了30年来春晚农民工形象的不断改善。

除此之外,我国社会结构的转型也使得普遍主义、平权理念、平等主义、民主法治、公民意识、社会关照等价值观念在全社会广为传播,春晚中农民工形象的改善正是春晚和国家、社会践行以上价值理念的体现。

五、总结与讨论

对央视春晚农民工节目进行节目信息分析和角色信息分析发现,央视春晚中的农民工形象经历了四个阶段的变化:形象缺失(1983~1989)、被嘲讽的边缘人(1990~1995)、开始被接纳赞颂(1996~2007)、精神风采的绽放(2008~2015)。农民工形象的变化与国家政策的转向及春晚属性、农民工自身的变化、春晚自身的生存与发展及我国30年来经济、社会的全面发展等因素密不可分。春晚建构出了不同形象的农民工,而这种建构受到各种内外因素的影响。

然而,央视春晚中的农民工,或被嘲讽或被赞颂,唯有农民工这一弱势群体在现实生活中遇到的种种困难和问题未被提到,劳动时间长、工作环境差、社会地位低、社会保障缺失、子女入学难等问题,都被春晚刻意的回避掉,即使是提到,也被轻描淡写的处理,如黄宏《装修》中的最后一句话:农民工工资不能拖欠。这句话虽然反映了现实,但却给人戏谑的感受,沉重的话题成为笑料。《 打工幼儿园》和《心里话》中反映了农民工子女教育环境差问题,但这一问题实际上并未触到农民工问题的实质。已有的春晚中农民工的形象实际上并非是完整、真实的农民工的形象,而是“更符合国家话语定位”的农民工形象,是春晚由于内外原因建构出来的形象。

春晚舞台上的农民工形象,应该更真实、更全面、更丰富,他们的喜怒哀乐都应该纳入人们的视野,使人们既看到农民工的淳朴、善良、勤劳、坚韧,也看到他们的无奈、悲伤、压抑、苦闷,从而采取更有力的措施去解决问题,使农民工的生存质量得到实质性提升。

而要提高农民工生存质量,解决农民工问题,需要政府做更多的工作,包括采取措施消除农民工融入城市的制度障碍,改善农民工工作环境,切实保护农民工合法权益,提高农民工素质,在全社会大力弘扬平等宽容、相互尊重的城市精神,从而促进我国和谐社会建设,加快我国工业化、城市化和现代化的发展进程。

参考文献:

[1]曲伟,韩明安.当代汉语新词词典[M].北京:中国大百科全书出版社,2004:592.

[2]刘国顺,王欣.三万词中华汉语词典[M].北京:商务印书馆国际有限公司,2009:489.

[3]约翰·费斯克.关键概念:传播与文化研究词典[M].李彬,译注.北京:新华出版社,2003:53.

[4]Gorham B W.Stereotypes in the Media: So What[J].Howard Journal Of Communications,1999(10):229-247.

[5]陈映.城市形象的媒体建构[J].新闻界,2009(5):104.

[6]杨宝军.论新闻的媒体建构[J].四川理工学院学报,2008(5):3.

[7]翁秀琪.新闻与社会真实建构——大众媒体、政府消息来源与社会运动的三角关系[M].台湾: 三民书局,1992:65.

[8]风笑天.社会学研究方法[M].北京:中国人民大学出版社,2001:219-220.

[9]陈士海.农民工媒介形象再现及其内在逻辑——基于央视春晚的分析[J].青年研究, 2014(5):72,71,73.

[10]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012(5):2.[责任编辑:吴晓红]