长三角旅游经济空间结构演变及功能定位研究*

2016-05-04赵慧莎陈来生

赵慧莎,陈来生

(苏州科技大学 商学院,江苏 苏州 215009)

长三角旅游经济空间结构演变及功能定位研究*

赵慧莎,陈来生

(苏州科技大学 商学院,江苏 苏州 215009)

摘要:借助引力模型结合社会网络分析法,将2001年、2007年和2013年作为时间序列轴,以长三角16市为节点构建长三角旅游经济网络。结合网络密度、中心度分析、核心-边缘结构分析、结构相似性分析,揭示长三角旅游经济网络的空间结构演变进程,对各城市旅游功能角色进行定位,并提出相应的发展对策:实行多地区联动;发展多核心旅游经济圈;加快培育特色品牌;大力实施“走出去”战略。

关键词:旅游经济;功能定位;社会网络分析;长三角

近年来,区域旅游经济联系受到学术界的广泛关注。杨国良等对四川省旅游系统空间结构进行了分析与探讨[1];陈浩、陆林以珠三角城市群为例,运用网络理论建立了珠三角城市圈旅游系统空间网络结构[2];朱冬芳等借鉴旅游地类型角色理论,对长三角都市圈各城市的旅游功能进行了定位[3];方叶林等对长三角城市旅游经济空间差异展开研究,揭示了各城市在空间上的聚类结构[4];郭喜梅、李伟从旅游流角度分析了云南省各城市的旅游经济联系强度[5];方世敏等通过对湖南省各城市旅游经济网络结构的分析,初步明确了城市旅游功能[6]。以上区域旅游经济联系的有关研究主要是针对全国各省份区域展开的,且基本采用断面数据,未能反映区域旅游经济联系的发展进程。而侯赟慧等以1998年、2001年、2004年和2007年为时间轴,演绎了长三角旅游一体化的进程,其中2004—2007年旅游一体化程度指数变化不大,但研究并未对长三角各城市旅游功能予以界定。[7]笔者拟继续展开研究,借助引力模型并结合社会网络分析法演绎长三角旅游经济网络的空间结构变化,探讨各城市在网络中的旅游功能角色类型及发展对策,以期对长三角区域旅游经济发展进行有益的探索。

一、研究方法

长三角地处东部沿海,具体包括上海、杭州、苏州、南京、宁波、镇江、无锡、常州、南通、扬州、泰州、绍兴、嘉兴、湖州、台州、舟山16个城市,是我国经济实力最强、规模最大的区域之一。长三角各城市地域相连,拥有方便高效的交通网,区内旅游资源丰富且禀赋度高,是我国重要的旅游目的地之一。

笔者以长三角16城市为数据样本,考虑到数据的代表性及可获得性,分别选取了2001年、2007年和2013年的数据*原始数据均来自各城市统计局及旅游局公布的国民经济和社会发展统计公报及旅游统计年鉴,具有真实可靠性。进行比较研究,数据时间节点分布均匀,跨越13年,一定程度上反映了长三角旅游经济空间结构的演变。

长三角旅游时空结构是长三角区域内各城市在时间序列下相互作用、相互影响所形成的空间集聚程度和集聚形态。本研究通过旅游经济联系强度指标和旅游经济网络模型中的网络密度、中心度、核心-边缘、结构相似性指标对长三角旅游经济时空结构进行分析。

(1)

网络密度指旅游经济网络中“实际关系数”除以“理论上的最大关系数”。网络密度越高,节点的联系越紧密。通常,联系紧密的网络能够为其成员提供各种社会资源,促进其发展。

中心度是对个体行动者权力的量化指标,反映的是个体行动者在网络中的权力与重要程度及关系程度。节点中心度用以分析各城市节点的相对重要性及对其他城市节点的控制和影响力,有程度中心度、中间中心度、接近中心度3种形式。程度中心度是通过测量该城市节点与其他城市节点的关联数来判断该城市节点在旅游经济网中的重要性。城市节点的程度中心度值越高,就越居于中心位置。接近中心度是以节点间的“距离”来测算其中心度的。在长三角旅游经济网中某节点通过较短的距离与其他城市节点相连,即中心度值越高则该城市节点具有较高的接近中心度,反之接近中心度较低。中间中心度是测量该城市节点在旅游经济网中控制其他城市节点程度的指标。如果该城市节点的中间中心度为1,意味着该点处于网络的核心,可以100%地控制其他节点,在旅游经济网中占有重要位置;反之,则处于网络边缘。

核心-边缘结构分析反映了长三角各城市在旅游经济网中的位置,可以判断出哪些城市节点位于核心区,哪些城市节点位于边缘区,处于核心区的节点在网络中拥有较大的权力。

利用结构相似性分析可以对网络中具有共性的旅游城市进行归类。如果这些节点相互替代后不改变整个网络的结构,就说明这些节点具有结构相似性,即这些城市在旅游经济网络中具有相似的地位和角色。

社会网络分析法起源于20世纪五六十年代,主要通过绘制关系网络来揭示各城市之间的集聚关系,动态演绎旅游空间结构,进而定位各城市的功能角色,它是重要的社会学研究方法之一,同时也受到管理学、经济学等学科专家的青睐[9],但其在旅游领域的应用尚处于起步阶段。基于此,笔者尝试通过社会网络分析法构建长三角旅游经济时空网络。

二、结果与分析

1.数据处理

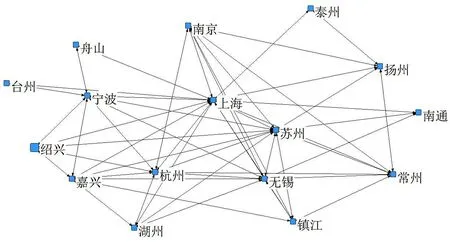

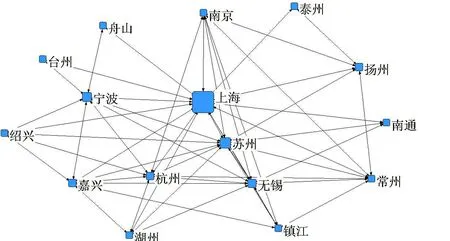

运用公式(1)计算出长三角各城市旅游经济联系强度,在此基础上建立旅游经济网络数据并进行二值化处理。为反映各网络结构特征及城市旅游空间结构演变过程,经多次试验将2001年、2007年和2013年的网络切分值确定为2、6、15,得到二值矩阵,并以此绘制长三角旅游经济时空网络结构图(见图1)。

(a) 2001年

(b) 2007年

(c) 2013年图1 长三角旅游经济联系网络

由图1(a、b、c)的网络连结情况可知,2001—2013年长三角旅游经济空间网络呈现封闭结构,网络结构渐趋密集,说明长三角城市间旅游经济联系不断增强。2001年网络结构较为简单,上海的网络连结数最多,旅游经济以上海为中心向其他城市辐射;2007年网络连结数增加,上海、杭州、苏州、无锡的网络连接线逐渐增多;2013年网络结构较复杂,网络连结十分密集。2001—2013年间,长三角旅游经济由线到面,逐步铺开,呈现相互交织的状态,逐步向旅游一体化方向发展。

2.长三角旅游经济时空结构演变分析

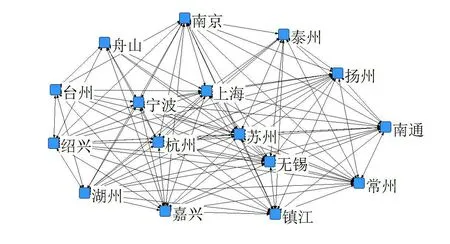

(1)网络密度

由表1可知,2001年、2007年和2013年长三角旅游经济联系网络密度分别为0.442、0.683、0.875,表明切分值为2、6、15时能够较好地解释网络总体特征,且又能反映出旅游经济结构的时空演变脉络。具体来讲,2001年的网络密度稍低于0.5,说明长三角旅游经济联系呈弱联系状态,2007年和2013年网络密度分别增长至0.683和0.875,增长率达54.5%和28.1%,说明长三角旅游经济联系得以增强,并处于强联系状态,旅游经济活动越来越密切,辐射效应和带动效应十分明显。但随着经济的增长,旅游经济联系强度增长率会减缓。

表1 长三角旅游经济联系网络密度

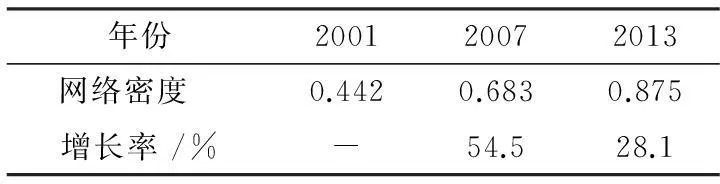

(2)节点中心度分析

从程度中心度分析来看,对二值矩阵进行运算,分别得到2001年、2007年和2013年长三角城市程度中心度指数(见表2)。经对比分析发现:第一,上海的程度中心度指数一直最高,为100.00,说明上海在长三角旅游经济体中占据核心地位,与其他城市均有直接联系,其“权力”最大,拥有资源配置的控制权,对旅游者流量与流向有调配的能力。第二,杭州、苏州、南京、无锡位列第二梯队。尤其是南京从2001年的46.66%升至2007年的86.66%,增长了近一倍,说明这一阶段南京着力推动旅游业的发展,积极融入上海旅游经济体,并与其他城市建立了较密切的联系。第三,从增幅来看,绍兴、湖州与南通增幅较大且平均。绍兴与湖州均从2001年的33.33%增至2007年的60.0%直至2013年的93.33%,南通也分别从20.0%增至53.33%直至86.66%,每5年增幅达到甚至超过100%,且增幅较为平均,说明绍兴、湖州与南通积极发展旅游经济,对旅游业始终保持支持态度。第四,舟山、泰州、台州程度中心度最低,但舟山与台州旅游经济在2007—2013年却保持了高速增长,泰州在2001—2007年保持了强劲势头。

表2 长三角旅游经济联系网络中心度分析

从表2的接近中心度来看,首先,上海的接近中心度一直保持第一,且得分均为1,说明上海与长三角其他城市旅游经济联系十分紧密,上海旅游经济网络通达性好,据核心地位。其次,2013年杭州、苏州、无锡的接近中心度也都为1,表明这三个城市节点的旅游经济流通性强,与其他城市联系密切。再次,舟山的接近中心度一直处于最低值,原因在于其地理位置相对较远,在一定程度上降低了与其他城市的连通性。

中间中心度体现的是长三角各城市节点对其他城市旅游资源的控制能力。由表2可知,总体上看,2001—2013年长三角各城市的旅游经济中间中心度都有所下降,说明各个城市对其他城市旅游资源的控制能力逐渐减弱。2001年上海的中间中心度为38.8%,远远高于位居第二的苏州的中间中心度9.8%,这表明2001年上海在长三角旅游经济网络中拥有绝对至高无上的“权力”。2007年上海的中间中心度为8.7%,杭州为6.61%,苏州为8.7%,说明杭州、苏州在长三角旅游经济圈中的地位和影响力得以快速攀升,上海的控制力有所减弱。2013年杭州、苏州、无锡的中间中心度与上海持平,表明这些城市也拥有较大的对其他城市的控制权。而湖州的中间中心度也从2007年的0.39%迅速上升至0.91%。

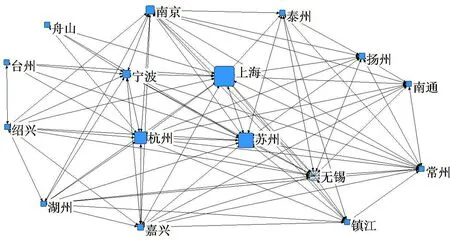

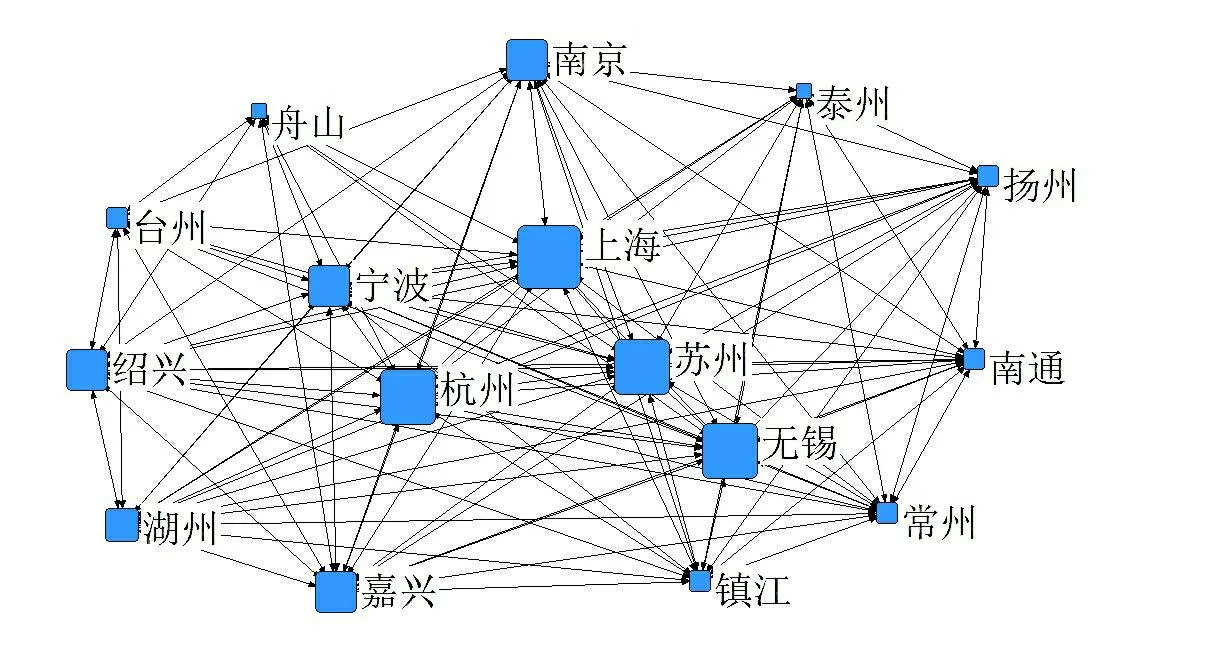

将长三角旅游经济空间网络中间中心度可视化,得到图2(a、b、c)。此图形象地演示了2001—2013年长三角各城市在旅游经济网络中地位与影响力的演变。由图2(a)可知,上海在整个旅游经济网络图中最大,远大于其他城市节点,与表2中程度中心度的结果相吻合。图2(b)显示,上海这一节点仍最大,而杭州和苏州开始崛起,无锡、南京、宁波旅游经济也有快速提升。图2(c)中,上海、杭州、苏州、无锡城市节点最大,宁波、绍兴、嘉兴、南京、湖州次之,扬州、南通、常州、镇江、台州则处于第三梯队,最后是舟山和泰州。从图2(a、b、c)来看,长三角城市对外联系与影响力逐渐增强,部分城市旅游联系强度增长迅猛,且逐渐产生多个旅游经济核心体。

(a) 2001年

(a) 2007年

(a) 2013年图2 长三角旅游经济结构中心度可视化网络图

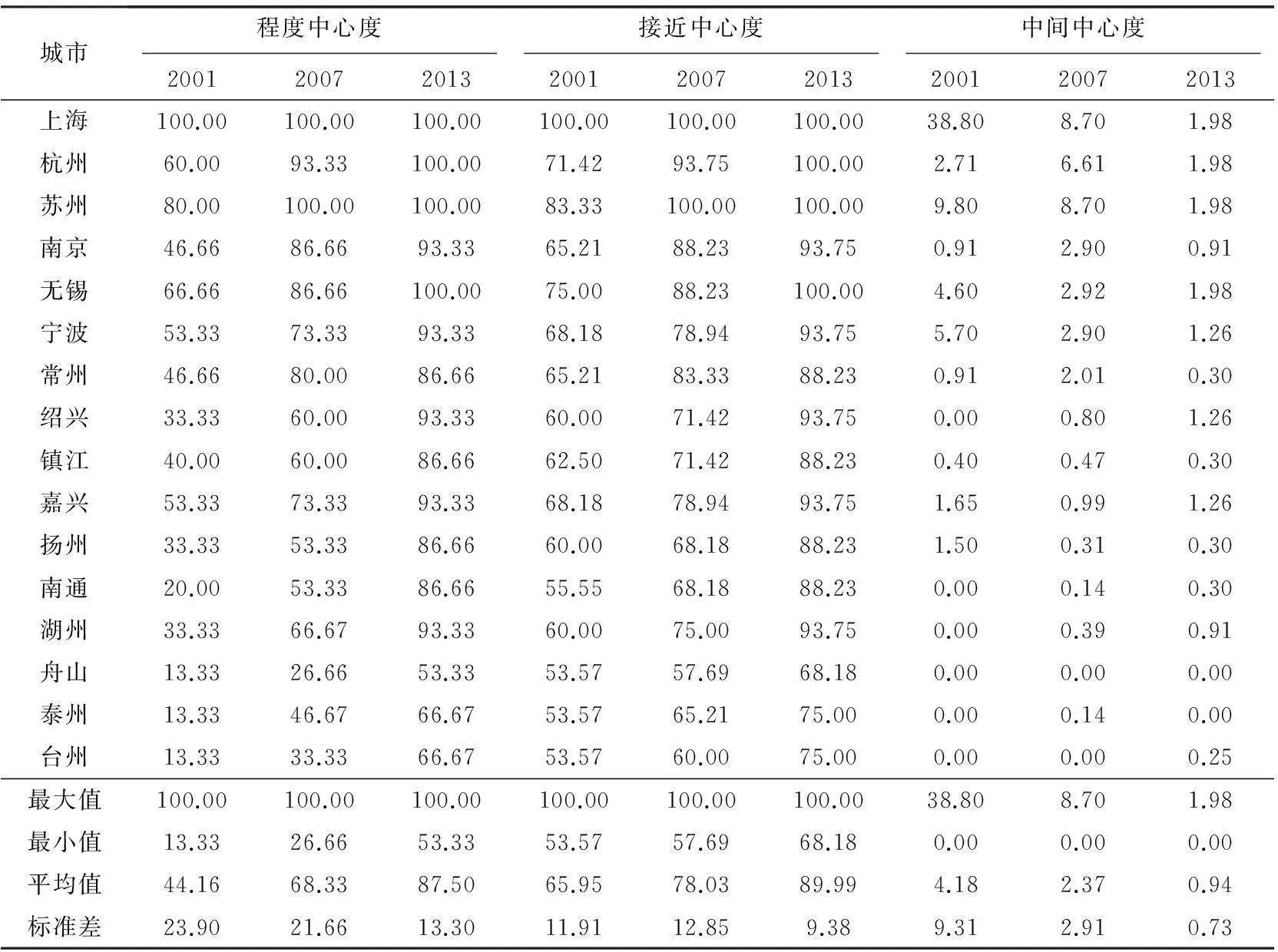

3.核心-边缘分析

对长三角旅游经济空间网络进行核心-边缘分析,结果如表3所示。总体而言,上海、杭州、苏州、南京、无锡处于网络的核心区;宁波、常州、绍兴、镇江、嘉兴、扬州、南通、湖州处于过渡区,既受到核心区城市的影响,又可以影响边缘区城市的旅游发展;舟山、台州、泰州在长三角城市网络中的影响力则较弱。从2001—2013年旅游经济发展情形来看,长三角旅游经济空间网络核心区未发生重大变化,但过渡区和边缘区均有所变化,主要表现为原先处于边缘区的城市逐步发展成过渡区城市,说明各个城市都加快了旅游经济发展的步伐。

表3 长三角旅游经济网络核心-边缘分析及结构相似性分析结果

三、长三角各城市功能定位及发展对策

1.长三角各城市旅游功能定位

根据结构相似性分析结果(见表3),并借鉴路易(Lew)和麦克彻(Mckercher)的旅游地类型概念[10],将长三角网络群中各城市旅游功能定位为五类,即超级核心旅游城市、一级核心旅游城市、二级重要旅游城市、三级重要旅游城市和四级发展旅游城市。

(1)超级核心旅游城市:上海。在长三角旅游经济网络中,上海的程度中心度、接近中心度及中间中心度指数均处于最高水平,在与其他城市的联系中拥有绝对的影响力和控制力,是旅游经济网络的核心。上海是长三角经济体量最大的城市,也是入境游和国内游的门户旅游地,是长三角旅游经济体的关键增长极。

(2)一级核心旅游城市:杭州、苏州、无锡和南京。这四个城市都拥有较高水平的旅游资源,且杭州和南京属省会城市,更容易获得旅游业发展的倾斜优势;苏州和无锡紧邻上海,地理位置优越,旅游业也能得到较快发展。在旅游经济网络中,这四个城市是重要的旅游枢纽中心,尤其是杭州和南京。旅游流在空间上表现为从上海进入长三角,进而扩散到杭州或南京,由杭州或南京扩散到宁波、舟山或扬州、泰州等地,因此,杭州和南京是网络中重要的扩散和集聚点。而苏州和无锡旅游业发展一定程度上得益于上海旅游业发展过程中的溢出效应。

(3)二级重要旅游城市:宁波、嘉兴和绍兴。整体来说,这三个城市具有较高的中心度,是核心区与边缘区的交接点,起承接作用。2011年,宁波旅游总收入为751.3亿元,旅游人数为5 288万人次,紧随无锡。宁波在2001—2011年的旅游发展过程中始终保持较稳定的增速与排名。宁波因其地理位置的特殊性,还具有旅游通道的功能。嘉兴作为上海的另一“后花园”,已发展为成熟的旅游目的地,同时促进了湖州旅游的发展。绍兴地处杭州旅游圈之内,得益于杭州旅游经济的大力发展。

(4)三级重要旅游城市:常州、湖州、镇江、南通和扬州。由表3可知,这五个城市处于长三角旅游经济空间网络的过渡区,经济发展对核心区及重要旅游城市有较强的依赖性。常州旅游经济地位要低于华东旅游线上的苏州与无锡,但又受到苏州、无锡旅游经济的辐射与带动作用。湖州地处环太湖区域,又与杭州、嘉兴相连,旅游业发展得益于多个核心旅游城市的影响。2001年湖州旅游总收入为33.3亿元,2007年为102.01亿元,2013年猛增至393.6亿元,发展速度非常之快。镇江、扬州地处南京旅游圈;南通紧邻上海,受核心旅游城市的带动作用,其旅游业得到长足发展。

(5)四级发展旅游城市:舟山、台州和泰州。表3显示,由于这三个城市在长三角系统的地理位置相对较远,导致与其他城市的旅游经济关联性较弱,是长三角城市旅游经济网络中相对弱的节点。但从近年来城市旅游发展战略与实施情况看,这三个城市也呈快速发展的态势。

2.长三角各城市旅游发展对策

长三角旅游经济共同体在发展过程中不可避免地会出现各种问题与不足。但随着旅游经济的转型升级和各个城市功能定位的明确化,长三角旅游经济发展会越来越融合。

(1)平衡区域旅游经济,实施多地区联动

当前,长三角旅游经济体应继续强化区域旅游合作,发挥核心城市枢纽功能,实现不同层次的交流与对接,如工业旅游、农业旅游、乡村旅游方面的合作。此外,还应促进区域间旅游经济的平衡发展。例如,泰州旅游发展起步相对较晚,但资源丰富,有兴化油菜花、溱湖八鲜、靖江长江鲜等。凭借良好的资源,泰州推出“新华东旅游线”,将南京、扬州和泰州串联起来,打造淮扬菜美食美景游。

(2)利用城市的政治功能或地缘功能,打造多核心旅游经济圈

上海、杭州和南京是长三角旅游经济的“核中核”,具有很强的凝聚作用。[11]以上海为中心加强与杭州、南京远距离互动发展,借助沪宁杭高铁线路,带动长三角旅游经济的发展。以南京为核心与扬州、镇江组成“宁镇扬”旅游圈,将南京的古都文化,镇江的南山、宝塔和圈山的城市山林,以及扬州个园、瘦西湖的秀美宜居组合起来,打造并推广一批富有特色的旅游产品。以杭州为中心与绍兴、嘉兴、湖州结成杭州旅游经济圈,将青山绿水的乡村旅游与江南风情的文化旅游结合起来,打造“诗画浙江”品牌。 湖州旅游有以生态养生度假为特色的“田园慢城”吴兴西山漾景区、长兴图影湿地生态文化园、德清泰豪温泉度假区和安吉灵峰休闲度假区。绍兴是江南水乡风光的典型代表,历史文化悠久,越乡风情浓郁,有“桥乡”“酒乡”“水乡”“名士之乡”和“书法之乡”的美誉。嘉兴通过打造“烟雨南湖,运河古城”“丝绸富庶地,吴越百姓家”“潮起之地,休闲生活”精品旅游线路,将南湖、乌镇、嘉兴等著名景点串联起来。

(3)加快培育特色旅游品牌,降低替代性

同一旅游经济网络中,城市间旅游产品的相似性会导致替代性增加。各城市应根据自身实际情况,规避同类旅游地定位,实施有差别的城市旅游产品策略。例如,同样以太湖为依托的苏锡常在旅游产品开发过程中应因地制宜,打造特色品牌。苏州在国际市场上应以古典园林、古镇为拳头产品,加大宣传,树立品牌形象;在国内旅游市场应以上海为依托,培育和发展休闲度假和乡村旅游产品,也可以工业园区为依托,发展会奖旅游、会展与会议旅游。无锡在原有影视基地旅游和灵山宗教旅游产品基础上,不断创新。万达文化旅游城将落户太湖之滨,其以无锡本土文化为核心,分为文化旅游区和旅游新城两大部分,包括秀场、电影乐园、室内儿童主题乐园、室外大型主题公园等。常州以主题公园为强势旅游产业,相继打造了恐龙园、春秋淹城等一系列旅游品牌。未来,常州应不断推陈出新,加强天目湖休闲度假产品的开发,依托西太湖科技产业园设立常州国际医疗旅游先行区,充分利用当地生态资源,发挥医疗器械生产和研发优势,发展培育具有国际知名度的医疗旅游产品和品牌。再如,台州、宁波、舟山虽都为沿海城市,却风采各异,台州的东海仙山大鹿岛、宁波的象牙山、舟山的水田佛国普陀山,呈现出滨海城市的多样性。

(4)大力实施“走出去”战略

基于长三角城市群的经济优势与资源禀赋度,今后应积极面向国际、国内旅游市场,实施“走出去”战略。在国际旅游市场方面,应以上海、南京和杭州为龙头,积极宣传,与世界著名旅游城市达成合作协议。例如,苏州与新加坡签署合作框架协议,建立经常性的信息互换机制及交流通道;同时还将通过推广对方的旅游形象、推动双方旅游业界的合作等措施来稳步推进双方旅游业共同发展。在国内旅游市场方面,应实施多城市、多省份联动。例如,浙皖闽赣联合创建国家东部生态旅游实验区,进行统一规划与编制,打破了区域的界限,使资源能发挥其最大效应。

结论

笔者利用引力模型并结合社会网络分析方法,构建了长三角旅游经济时空网络结构,演绎了2001年、2007年和2013年旅游经济网络的变化,并对各城市的旅游功能与角色进行定位,丰富了长三角旅游经济时空结构的研究成果。

首先,当前长三角旅游经济联系强度较高,网络密度达0.875,处于上等水平。具体来看,上海始终保持最高的中心度,是长三角旅游经济的核心;舟山、泰州、台州旅游业起步相对较晚,有待进一步提升。这也表明整个区域旅游经济发展存在不平衡性。

其次,运用旅游经济联系强度指标结合社会网络分析法,构建长三角旅游经济网络,对其进行中心度分析、核心-边缘分析、结构相似性分析,最终将长三角16市划分为五类旅游地角色,即超级核心旅游城市、一级核心旅游城市、二级重要旅游城市、三级重要旅游城市和四级发展旅游城市,其中前两类旅游地担任旅游枢纽、集散中心的功能,重要旅游城市一定程度上具有带动功能。

最后,根据数据分析,提出了相应的发展对策:平衡区域旅游经济,实施多地区联动;利用城市的政治功能或地缘功能,打造多核心旅游经济圈;加快培育特色旅游品牌,降低替代性;大力实施“走出去”战略等。

参考文献:

[1]杨国良,张捷,艾南山,等.旅游系统空间结构及旅游经济联系:以四川省为例[J].兰州大学学报(自然科学版),2007,43(4):24-30.

[2]陈浩,陆林,郑嬗婷.基于旅游流的城市群旅游地旅游空间网络结构分析:以珠江三角洲城市群为例[J].地理学报,2011,66(2):257-266.

[3]朱冬芳,陆林,虞虎.基于旅游经济网络视角的长江三角洲都市圈旅游地角色[J].经济地理,2012,32(4):149-135.

[4]方叶林,黄震方,涂玮.社会网络视角下长三角城市旅游经济空间差异[J].热带地理,2013,33(2):212-218.

[5]郭喜梅,李伟.基于旅游流角度的云南省旅游经济联系的社会网络结构分析[J].旅游研究,2014,6(1):88-94.

[6]方世敏,祝丹.湖南省城市旅游经济网络的结构演变与角色定位研究[J].北京第二外国语学院学报,2014(7):48-54.

[7]侯赟慧,刘志彪,岳中刚.长三角区域经济一体化进程的社会网络分析[J].中国软科学, 2009(12):90-101.

[8]苗长虹,王海江.河南省城市的经济联系方向与强度:兼论中原城市群的形成与对外联系[J].地理研究, 2006,25(2):222-232.

[9]刘军.整体网分析讲义:UCINET软件实用指南[M].上海:上海人民出版社,2009.

[10]MINGS R C, MCHUN K E. The spatial configuration of travel to yellow stone national park[J]. Journal of travel research, 1992, 30( 4): 38-46.

[11]袁欣,史春云,朱明,等.长三角区域旅游线路模式及目的地类型研究[J].旅游科学,2010, 24(6):55-63.

(责任编辑:周继红)

A Study on the Evolution of the Spatial Structure of Tourism Economy in the Yangtze River Delta and Its Functional Orientation

ZHAO Huisha, CHEN Laisheng

(School of Business, Suzhou University of Sciences and Technology, Suzhou Jiangsu, 215009)

Abstract:With the help of gravity model combined with social network analysis, a tourism network of economy to include 16 cities as nodes in the Yangtze River Delta is constructed with a time series axis of 2001, 2007 and 2013. Combining the analyses of density, centrality, and core-edge structure together, the process of revolution of the spatial structure of tourism economy in the Yangtze River Delta is revealed, the tourism function of every city being orientated. Such relevant development countermeasures have also been put forward by the author as carrying out the strategy of multiregional linkage, developing poly-core tourism economic circle, speeding up the cultivation of characteristic brands, and bringing energetically the “going-out” policy into force.

Key words:tourism economy; functional orientation; social network analysis; the Yangtze River Delta

中图分类号:F590.3

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)02-0015-07

作者简介:赵慧莎,女,苏州科技大学商学院助教,主要从事区域旅游、旅游经济研究;陈来生,男,苏州科技大学商学院教授,主要从事区域旅游研究。

收稿日期:2015-06-24