江苏省重点中心镇新型城镇化模式研究

2016-04-26姜启波

姜启波

(南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

江苏省重点中心镇新型城镇化模式研究

姜启波

(南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

习近平指出新型城镇化建设“新”在人的城镇化,要“以人的城镇化为核心”,以人为核心才是城市建设与发展的本质。然而在我国城镇化快速推进的过程中,出现了城镇化发展效率低、发展质量不高以及生态不和谐等问题,这些问题的存在影响了高质量新型城镇化建设的快速推进,阻碍了城乡一体化的实现进程。为探索符合江苏省新型城镇化发展的模式,针对传统城镇化发展存在的问题,本文以江苏省重点中心镇为研究对象,通过研究发现,这些重点中心镇均以人为核心,以产业创新和平台创新为核心动力,走因地制宜的高质量新型城镇化发展的道路。因地制宜的新型城镇化发展模式在重点中心镇的成功实施,为江苏新型城镇化发展提供了理论和实践上的依据,具有重要参考意义。

新型城镇化;重点中心镇;产业创新;平台创新

一、前言

随着我国经济持续发展以及工业化的稳步推进,我国城镇化建设进程明显加快。但在经济飞速发展的过程中也出现了一些问题:一方面,大城市快速发展,人口大规模集聚,在环境资源、公共服务和基础设施等方面承载力矛盾凸显,出现了环境恶化、资源短缺、交通堵塞和房价过高等具体问题。另一方面,在城镇,城镇化发展的质量有待于进一步提高,明显存在粗放式发展、规模结构不合理和特色产业不突出等问题,工业园区荒芜、工厂倒闭,低产值高污染的企业生存压力巨大,出现了“空园化”现象;在农村,贫富差距拉大,基尼系数近十年超过国际警戒线,收入差距问题相当严峻,为改变现状,农民进城务工增加,导致了农村空心化和土地荒芜,同时也造成了大城市的“城漂”、“城中村”和“棚户区”现象。十八届全三中会也提出,城乡二元结构是制约我国城乡发展一体化的主要障碍,必须不断完善城镇化健康发展体制。针对上述问题,本文对江苏省城镇化发展质量较高的部分重点中心镇进行了比较研究,通过分析研究探寻这些重点中心镇发展的相似点和共同模式,并以此为借鉴探索符合江苏新型城镇化发展的模式,从实践和理论的角度为江苏推进新型城镇化战略决策提供支撑。

二、文献研究

1、新型城镇化

关于新型城镇化的内涵,专家和学者做了大量的研究,分别从本质、内涵和特征等方面对其进行了定义。王小刚、王建平(2011)认为其本质特征和内涵为:以人的全面发展为根本目的,城镇化与工业化协调推进,不以牺牲农村发展利益为代价,以城市群为推进城镇化主体形态,构建合理的城镇规模结构,走集约高效的可持续发展道路。马凯(2012)提出我国新型城镇化当是一条以科学发展观为指导,坚持集约发展、多元形态、三化同步、两手结合、以人为本的新型城镇化道路。魏后凯(2013)的研究指出我国的新型城镇化是采用集约智能绿色低碳的发展方式,高度关注农民市民化,着力解决城乡和城市内部“双二元结构”;新型城镇化是人本城镇化市场城镇化文明城镇化特色城镇化绿色城镇化城乡统筹城镇化集群城镇化和智慧城镇化等的统一道路。倪鹏飞(2013)认为新型城镇化是以科学发展观为指导方针,坚持“全面、协调、可持续推进”的原则,以人口城镇化为核心内容,以信息化、农业产业化和新型工业化为动力,以“内涵增长”为发展方式,以“政府引导、市场运作”为机制保障、走可持续发展道路,建设城乡一体的城市中国。刘进辉、王殿安(2014)在研究中提出,新型城镇化是指坚持以人为本,以新型工业化为动力,以统筹兼顾为原则,推动城市现代化、集群化、生态化,实现农村城镇化,全面提升城镇化质量和水平,走科学发展,集约高效,功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜明、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化发展道路。任远(2014)直接提出新型城镇化实现的要求就是实现人的城镇化。

2、城镇化发展模式

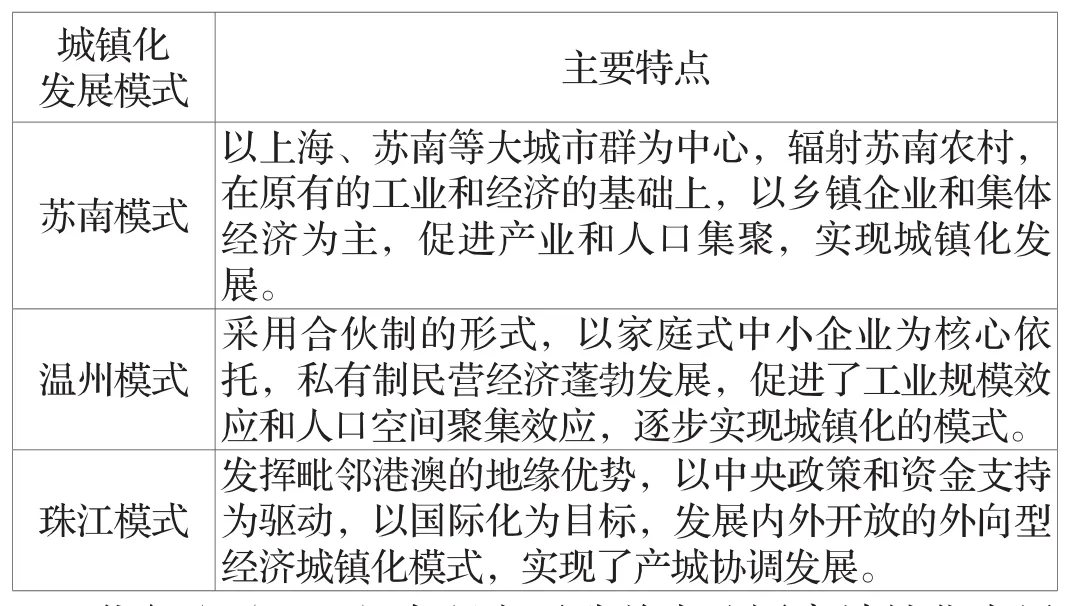

费孝通教授1984年出版的《小城镇 大问题》首先提出“模式”一词。在进行了大量的研究的基础上上,费教授提出了城镇化发展的“苏南模式”、“温州模式”、“珠江模式”“侨乡模式”和“民权模式”等。刘传江教授1999年出版的《中国城市化的制度安排与创新》将城镇化发展分为五种模式,分别是:“苏南模式”、“温州模式”“珠江模式”、“胶东模式”和“六里坪模式”。“苏南模式”、“温州模式”和“珠江模式”是我国城镇化发展三种典型的模式,其主要特点如下:

?

仇保兴(2009)在研究了欧美发达国家城镇化发展历史的基础上提出了“A模式”、“B模式”和“C模式”,特点见下表。

?

以倪鹏飞(2013)为代表的众多学者,在其研究中将我国城镇化发展模式归纳为四类:超大城市和大城市发展模式、省会城市和中等城市发展模式、小城镇发展模式和多元发展模式。

?

3、重点中心镇及发展研究

李南等(2012)认为中心镇是统筹城乡发展、建设社会主义新农村、走新型城镇化道路的重要节点,是发展县域经济的重要载体,是就近转移农村人口的重要平台,是带动周边农村经济的桥梁和纽带。赵荣荣等(2013)提出中心镇是所在农村区域内的经济中心,依托城区对农村区域进行辐射,是农村工业化、农业产业化和农村区域化的重要载体。重点中心镇是具有区位优势明显;对城市群发展和周边乡村辐射带动作用大;产业基础比较雄厚,发展的空间和潜力大;人口集聚度较高,基础设施比较完善的中心镇。

王志强(2005)在分析了重点中心镇发展现状及特征的基础上,提出了江苏重点中心镇选择的原则和发展建议。李南、张晨(2014)通过对唐山典型重点中心镇发展和建设模式分析的基础上,提出了唐山市重点中心镇应根据本地要素禀赋选择主导产业进行培育和建设。

在总结专家和学者研究的基础上,本文认为新型城镇化是以人为本,以新型工业化为动力,优化产业布局,统筹城乡发展,促进经济社会全面和谐发展,提高城乡人民的生活水平的城镇化。新型城镇化本质上是以人为本的城镇化,是可持续发展的城镇化,是生态文明的城镇化,是高发展质量的城镇化,是统筹发展的城镇化,是以内需为主要支撑的城镇化。重点中心镇是指城镇建设布局合理,具有较好地理区位优势,基础设施比较完善,具有较强的综合实力,且经济社会发展潜力较大,对周边地区具有一定辐射力的区域重点镇。关于城镇化的发展模式,学者和专家们从不同的研究角度进行了深入的研究,每一种模式均适应了不同时期和不同地区城镇化发展的需要。新常态下,城镇化发展又面临着新的形式和新的要求,需要因地制宜的发展新型城镇化。因此,新型城镇化发展模式将是一个全新的研究课题。

三、传统城镇化发展存在的问题

1、半城镇化发展,三元结构凸显

国家统计局发布数据显示:2015年,我国城镇常住人口达到7.7亿人,城镇化率达到56.1%,2004年城镇化率41.76%,年均增长约为3.78%;但非农人口比例不到30%(第六次人口普查全国非农人口比例约占29.1%,第五次人口普查全国非农人口比例约占24.7%)年均增长约为0.44%;截至2014年12月底,中国城镇土地总面积为858.1万公顷(约1.29亿亩),建制镇面积占53%,建制镇土地面积增幅为21.7%,年平均增长约为4.34%。(数据来源:中国土地勘测规划院发布《全国城镇土地利用数据汇总成果分析报告》)。数据显示,我国土地城镇化率增长快于人口城市化增长,远高于非农人口增长率,过度造城,导致了半城镇化发展和土地城镇化发展问题,出现了空城现象。2015年我国有27747万农民工成为了城市的非常住人口,在教育、医疗、社会保障、住房等方面难以享受城镇居民同等待遇。大量的农民工进城务工及城镇户口不能解决,出现了留守儿童、空巢老人和“城飘”等社会现象,导致城镇居民、农村农民和农民工三元结构凸显,造成了较为严重的社会问题。

2、粗放式发展,产城融合问题突出

在城镇化过程中,过度依赖低成本高污染的资源和圈地进行快速扩张,导致了整体发展效率低(包括经济效益和社会效益)、资源高消耗和牺牲生态环境为代价的粗放式的发展。2015年中国GDP占世界的15.16%,能源消耗量及二氧化碳排放量均为世界第一名,总能源消耗占世界的21.5%,二氧化碳排放占世界的30.3%。此外,在推进城镇化发展中,产业集聚程度不高,产城融合不紧密,甚至出现了有城无产和有产无城等现象,产城融合问题突出,难以形成核心竞争力和辐射作用微弱,可持续发展能力低下。

3、整体发展质量不高,环境污染严重

我国的城镇化主要是以政府为主导自上而下的城镇化,为实现城镇化率而进行造城现象较为普遍,缺乏相应的产业支持,往往导致了城市产业空心化和失地农民增收无渠道的双重矛盾,造城了公共投资的巨大浪费和城镇化发展的整体质量较低。除了城镇化发展整体质量不高之外,环境污染也是城镇化进程中的突出问题,人居环境恶劣、生态失衡,生态文明遭到了极大的破坏。2014年环保部全国环境统计公报显示,全国废水排放量716.2亿吨,比上年增加2.99%,工业废气排放量62.97万亿立方米(标态),比上年下降5.93%。环境污染治理投资总额为9575.5亿元,占GDP的1.51%,比上年增加5.96%,略低于GDP的增长速度。2014年全国气候公报显示,由于环境污染导致空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子含量大量增加,致使全年共出现13次大范围持续性雾霾天气,全年全国平均雾霾36天。

4、收入差距拉大,幸福指数不高

?

亚洲开发银行(ADB)的《亚洲不平等上升和政策意义》报告分析指出,面向1990年至2010年的20年间,我国的基尼系数从32.4增加至43.3,以年均1.6%的速度增长,在亚洲各国和地区中增速居首(为了便于理解,将0-1的数值换算成0-100),收入差距较大,且连年拉大。国际经验显示,这种收入差距的不断拉大,也有可能产生一系列新的社会问题。环境的污染、收入差距的拉大、不能享受到城镇居民同等社会福利和保障,失地农民的整体幸福指数不高,生活质量亟需全面改善和提高。

四、江苏重点中心镇城镇化发展模式研究

江苏省是我国城镇化率较高的省份之一,2015年城镇化率达66.5%。本文选取了江苏省城镇化发展较好的7个重点中心镇为研究对象(镇区合一的,以区为研究对象),通过对重点中心镇的发展状况研究,探索新型城镇化发展模式,为新型城镇化的发展提供参考。各重点中心发展情况如下表。

通过对江苏7个重点中心发展状况研究可以发现,它们有以下共同特点:

1、以人为核心的城镇化发展,产城协调发展的产业社区式发展。各城镇均以高端制造业和高新技术企业的聚集为基础,通过政府促进社区配套服务,使城镇社区与现代产业相融合。

2、因地制宜的城镇化发展。由于空间区位、资源禀赋、基础设施、产业特征、生态环境、人文地理和民风习俗和历史的差异,因地制宜城镇化是江苏重点中心镇发展的特点。例如海门工业园区(三星镇)发展家纺业,昆山周庄镇发展传感器产业基地,扬中新坝镇发展电力电气产业。

3、以科技园区为载体,以产业创新为核心动力,强化产业创新平台建设(见图1),依托产业创新平台,形成创新产业,创新产业企业在城镇园区集聚,形成产业基地。

图1 产业创新平台建设框架

4、“政产学研”模式的协同创新效应突出。由于江苏自然资源稀少、科教资源丰裕,各地以科技(产业)园为载体,以“政产学研”共建科技创新平台为主(见图2),充分发挥协同创新效应。

图2 协同创新框架

5、产业链式创业对城镇化发展推动明显。如海门工业园国际家纺产业链分工明确,当地以家纺产业的不同环节为创业支撑,基本实现“一村一环节”“村村相环扣”的流水线式生产,带动当地居民创业致富。

6、大力发展战略性新兴产业。昆山周庄镇打造物联网基地建设,泰州国家医药高新技术产业开发区大力发展生物制药,惠山区洛社镇,以创新产业研究院为智力平台,大力发展风力发电产业等。

以上江苏重点中心镇的发展,均能够因地制宜,根据比较优势和资源禀赋,以市场为导向,合理定位城镇化的功能,以创新平台建设为依托,充分发挥“政产学研”协同创新效应,培育和创新产业发展,以特色产业为主导,以新兴产业为突破口,达到产业集聚,形成产业基地,走出了一条以人为中心的新型城镇化发展模式的道路(见图3),为江苏新型城镇化发展提供借鉴模式。

图3 江苏重点中心镇发展模式

五、以产业创新推进新型城镇化发展对策建议

1、以人为核心,因地制宜,加快产城融合协调发展的新型城镇化建设

以提高人民生活幸福度和生活福祉为核心目的,尊重社会和经济发展规律,统筹规划、合理分类,探索宜地城化发展模式,促进产业和城镇协调发展,加速以人为本、全面发展的产城融合,打造绿色包容和谐发展,生态宜居,人民富裕乐业的新型城镇化。

2、科学制定城镇和产业发展规划,合理空间布局,推进创新创业体系建设

结合江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划和“一群三轴、两纵两横”空间规划,根据区位优势和资源禀赋,合理布局,科学制定城镇化和产业发展规划,明确产业创新路径和模式,引导新兴产业和惠民产业的大力发展,引领城镇化深度发展和高端发展,加快构建富有地域特色的产业创新体系。

3、加强产业创新平台建设,推进城乡居民产业链式创业就业

根据地区经济发展水平,发挥政府的主导作用和市场的导向作用,调动企业的积极性,设计并推进具有区域特色的产业创新平台建设。通过产业创新平台的建设,发挥协同创新效应,吸引新兴产业的集聚,形成经济规模效应;通过产业集聚和产业链延长,鼓励和吸引城乡居民在产业链环节上创业,进而形成社会效应和人口集聚效应,推进经济和社会交互融合的新型城镇化发展。

4、以制度为保障,建立产业创新机制,形成立体化产业创新网络

加强和完善创新资金保障制度建设,鼓励创新,建立健全创新平台运行的机制,将城镇经济发展和社会发展有机结合起来,形成产业社区网络化发展;通过产业创新平台,鼓励以产业研究院、“政产学研”和企业自主创新等形式相结合的模式,构建协同创新机制,加快产业创新,形成动态立体化产业创新体系和技术创新网络。

5、以市场为导向,以功能化为前提,健全综合服务平台建设

在产业经济发展方面,充分发挥市场的导向和资源配置作用,将城镇功能化产业化,最大限度地推进物联网平台、电子商务平台、创新孵化平台、知识产权保护平台、投融资平台等多项公共服务平台的建设,推进新兴城镇化经济的发展;在社会发展发面,以政府购买为主和以产业化社会服务为辅助的形式,完善居住、医疗、教育和社会保障社会等服务平台建设,实现公共服务均等化,促进以人为核心的城镇化发展。

[1] 王小刚,王建平.走新型城镇化道路--我党社会主义建设理论的重大创新和发展.社会科学研究,2011:40-42.

[2] 马凯.转变城镇化发展方式 提高城镇化发展质量 走出一条中国特色城镇化道路[J].国家行政学院学报,2012:4-12.

[3] 魏后凯.新型城镇化的内涵和特征[J].山西师大学报:社会科学版,2013.

[4] 倪鹏飞.新型城镇化的基本模式、具体路径与推进对策[J].江海学刊,2013(1):87-94

[5] 刘进辉,王殿安.我国新型城镇化的科学内涵及其发展道路[J].农业经济,2014:64-66.

[6] 任远.人的城镇化:新型城镇化的本质研究[J].复旦学报:社会科学版,2014:134-139.

[7] 费孝通.小城镇 大问题[M].南京:江苏人民出版社:1984.

[8] 刘传江.中国城市化的制度安排与创新[M].武汉:武汉大学出版社,1999.

[9] 仇保兴.中国特色的城镇化模式之辨--“C模式”:超越“A模式”的诱惑和“B模式”的泥淖[J].城市发展研究,2009,16:1-7.

[10] 李南,李忠华,龙和.重点中心镇体制机制改革的创新--河北省唐山市的样本设计[J].环渤海经济瞭望,2012:24-27.

[11] 赵荣荣,肖蕊,梅文馨.唐山市重点中心镇发展要素分析[J].东方企业文化,2013.

[12] 王志强.新时期江苏省重点中心镇的选择初探[J].城市发展研究,2005,12:7-10.

[13] 李南,张晨.基于镇域主导产业的唐山市重点中心镇建设研究[J].唐山学院学报,2014:1-3.

[14] 王斌,谭清美.产业创新平台建设研究--基于组织、环境、规制及外围支撑的视角[J].现代经济探讨,2013:44-48.

[15] 谭清美.区域创新系统的结构与功能研究[J].科技进步与对策,2002,9:52-54.

(责任编辑:高 博)

国家社会科学基金项目,项目编号: 15BGL029;中央高校基本科研业务费重大项目培育基金,项目编号: NP2015301;江苏省哲学社会科学重点项目兼江苏省重大应用研究课题,项目编号: 15WTA004。