不同采血时间与采血方式对心血管疾病检验数据的影响

2016-04-20江志奎尹良平原永明上海市徐汇区大华医院检验科上海徐汇区200237

王 慧, 江志奎, 尹良平, 原永明, 董 琼(上海市徐汇区大华医院检验科, 上海 徐汇区 200237)

不同采血时间与采血方式对心血管疾病检验数据的影响

王 慧, 江志奎, 尹良平, 原永明, 董 琼

(上海市徐汇区大华医院检验科, 上海 徐汇区 200237)

【摘 要】目的:观察不同时间、不同方式采血对心血管疾病患者检验数据的影响。方法:选取2014年至2015年收治心血管疾病患者218例,根据采血的不同时间、不同方式分为不同的组别,观察各组检验数据。结果:餐后即刻、2h组检验数据异于空腹组,差异有统计学意义(P<0.05);三组数据之间白细胞、红细胞计数、血小板计数差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:不同的采血时间或不同的采血方式对心血管疾病的临床检验数据均有一定程度影响,临床上应注意提高稳定性与准确性。

【关键词】心血管疾病; 采 血; 时 间; 方 式

本文对我院部分心血管疾病患者根据采血过程中不同时间、不同方式进行分组。对比观察其对于血常规检验数据的影响,以作参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料:选取2014年6月至2015年9月我院收治的心血管疾病患者218例。按不同采血时间分为空腹组、餐后组及餐后2h组,空腹组患者83例,44例男、39例女,平均48.62±7.16岁;餐后组患者61例,33例男、28例女,平均49.28±6.39岁;餐后2h组患者74例,40例男、34例女,平均50.43±8.02岁。按不同采血方式分为末梢循环组、动脉组及中心静脉组,末梢循环组患者73例,39例男、34例女,平均49.13±7.54岁;动脉组患者52例,28例男、23例女,平均48.91±5. 87岁;中心静脉组患者93例,50例男、43例女,平均50.18±8.76岁。对各组基本数据实施统计学检验显示差异不明显,具有可比性(P>0.05)。病例纳入标准:所有病例均为我院收治的心血管疾病患者,年龄18~75岁,均有详细病历记录且在门诊进行血常规检验。排除血液性疾病、恶性肿瘤患者,肝肾等主要器官严重功能障碍或出现严重影响血常规检验的疾病患者等。

1.2 仪器及试剂:采血使用聚乙烯真空采血器,一次性使用自动定量静脉采血管、EDTA-K2微量抗凝管保存采集到血液,并使用Sysmex XE-2100血液分析仪及其相应的原厂配套试剂进行血常规分析,仪器每天运行室内质控、定期参加室间质评和进行仪器校准。

1.3 方法及观察指标:空腹采血在患者禁食12h后采集血液,餐后与餐后2h采血分别在餐后即刻与2h后进行采集。中心静脉采血使用聚乙烯采血器于中心静脉处采集,而后注入抗凝管;静脉血液循环较缓慢不易采集到所需血液者可选择实施动脉采血;末梢循环采血选取耳垂或手指肚穿刺采血。观察各组患者血常规检验数据,包括白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血小板计数(Plt)、血红蛋白水平(Hb),对各组检验数据之间进行统计学对比分析。

1.4 数据处理:临床数据应用SPSS19.0进行检验分析。计量资料表示为¯x±s,组间比较采用单因素方差分析及LSD-t检验。P<0.05为样本数据差异具有统计学意义。

2 结 果

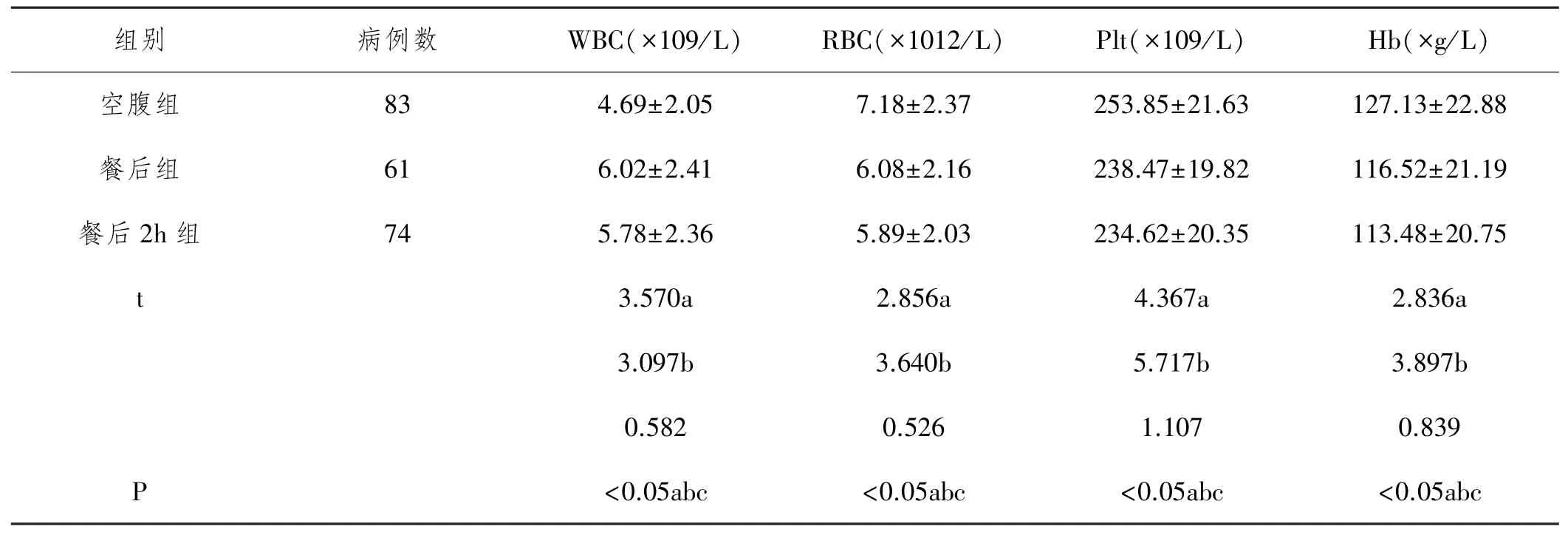

2.1 各不同采血时间组之间血常规检验数据对比:餐后即刻、2h采血检验数据中,RBC、Plt、Hb水平均低于空腹采血,WBC高于空腹采血,差异有统计学意义(P <0.05),餐后采血与餐后2h采血检验数据之间差异不具有统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 各不同采血时间组之间血常规检验数据对比

表1 各不同采血时间组之间血常规检验数据对比

注:a:空腹组、餐后组之间数据差异有统计学意义;b:空腹组、餐后2h组之间数据差异有统计学意义;c:餐后组、餐后2h组之间数据差异有统计学意义

组别 病例数 WBC(×109/ L) RBC(×1012/ L) Plt(×109/ L) Hb(×g/ L)空腹组 83 4.69±2.05 7.18±2.37 253.85±21.63 127.13±22.88餐后组 61 6.02±2.41 6.08±2.16 238.47±19.82 116.52±21.19餐后2h组 74 5.78±2.36 5.89±2.03 234.62±20.35 113.48±20.75 t 3.570a 2.856a 4.367a 2.836a 3.097b 3.640b 5.717b 3.897b 0.582 0.526 1.107 0.839 P <0.05abc <0.05abc <0.05abc <0.05abc

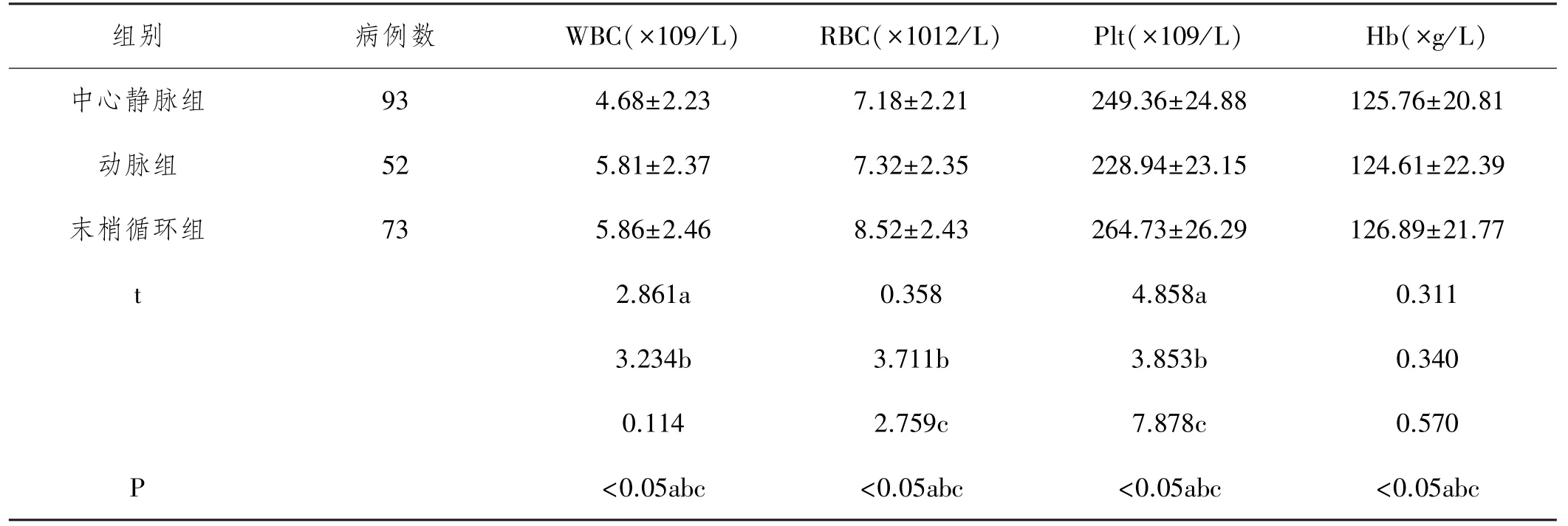

2.2 各不同采血方式组之间血常规检验数据对比:不同方式采血数据中,WBC水平末梢循环采血与动脉采血高于中心静脉采血,RBC水平末梢循环高于中心静脉及动脉采血,Plt水平依此末梢循环>中心静脉>动脉采血,P<0.05,以上均具有统计学意义;不同方式Hb水平差异不具有统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 各不同采血方式组之间血常规检验数据对比

表2 各不同采血方式组之间血常规检验数据对比

注:a:中心静脉组、动脉组之间数据差异有统计学意义;b:中心静脉组、末梢循环组之间数据差异有统计学意义;c:动脉组、末梢循环组之间数据差异有统计学意义

组别 病例数 WBC(×109/ L) RBC(×1012/ L) Plt(×109/ L) Hb(×g/ L)中心静脉组 93 4.68±2.23 7.18±2.21 249.36±24.88 125.76±20.81动脉组 52 5.81±2.37 7.32±2.35 228.94±23.15 124.61±22.39末梢循环组 73 5.86±2.46 8.52±2.43 264.73±26.29 126.89±21.77 t 2.861a 0.358 4.858a 0.311 3.234b 3.711b 3.853b 0.340 0.114 2.759c 7.878c 0.570 P <0.05abc <0.05abc <0.05abc <0.05abc

3 讨 论

心血管疾病是危害国民健康的重要疾病,随着近年来我国生活水平提高,饮食结构逐渐偏向高脂高蛋白饮食,健康生活习惯尚未得到普遍关注,导致心血管疾病发病率出现逐渐升高趋势,成为社会及国家医疗资源的巨大负担[1]。相关研究显示,心血管疾病患者的血常规指标相较常人出现异常,WBC、RBC、Plt以及Hb等指标水平均会出现一定程度的改变,且改变程度与病情程度呈现密切关系[2]。因此临床上常将WBC、 RBC、Plt以及Hb等血常规项目作为心血管疾病的实验室检验指标,同时由于血常规容易检测、操作方便、需求条件与成本较低,便于在临床普及实施,因此血常规常被作为心血管疾病的基础检查项目或开展临床筛查时应用。

通常临床上采集血样前会要求患者禁食,而临床使用的血常规各指标标准化参考区间也均是由禁食检测结果所构成。在进食之后,血液中脂肪水平会出现增多,尤其三酰甘油含量的增多会导致血清、血浆浑浊,对血液分析仪的分光光度测试产生影响,错误的反应出血液中相关指标水平。同时这些脂质微粒进入血液后,血液的防御机制会认为出现外来异物而被激活,故血液中白细胞水平升高;而血液离体后,脂肪微粒会对红细胞造成破坏,导致红细胞、血红蛋白减少,血小板则趋向凝聚,使得游离血小板减少。

相关研究显示,空腹与餐后所采集的血样血常规各指标水平会出现差异,饮食对检测结果具有一定的影响[3]。本文研究结果显示餐后即刻、2h采血检验数据中,WBC高于空腹采血,RBC、Plt、Hb水平均低于空腹采血,差异有统计学意义(P<0.05),餐后采血与餐后2h采血检验数据之间差异不具有统计学意义(P>0. 05),与相关研究结果相符。

应用不同采血方式获得的血样进行血常规检验同样具有一定差异,目前临床上应用的采血方式包括中心静脉采血、动脉采血及末梢循环采血。末梢循环采血方式较为普及且临床应用时间较长,这种采血方法简单易行且进入临床时间较早。但由于需要对末梢进行穿刺并在必要时挤压辅助,容易导致周围组织碎片或组织液混入采集血样造成污染,且血小板受挤压也容易受到破坏或应激性聚集,导致结果偏低。中心静脉采集是现代血样采集措施,可以对血样进行直接采集,避免了外界刺激与诸多干扰因素,因此中心静脉采集相比末梢循环采集更为稳定、准确。但有时心血管疾病患者的静脉循环缓慢,不易进行血液采集,故需要实施动脉采集,这对血样相关指标水平会造成影响[4]。

有报道显示,中心静脉采血与传统末梢循环采血、动脉采血所收集血样的血常规检查结果会出现部分差异。本研究结果亦显示,WBC水平末梢循环采血与动脉采血高于中心静脉采血,RBC水平末梢循环高于中心静脉及动脉采血,Plt水平依此末梢循环>中心静脉>动脉采血,P<0.05,以上均具有统计学意义;不同方式Hb水平差异不具有统计学意义(P>0.05),与相关报道相符。

【参考文献】

[1] 文家远.临床血常规检测的影响因素及控制对策初探[J].中国现代医生,2012,50(13):150~151.

[2] 张书丽.静脉血与末梢血在血常规检验中的应用价值分析[J].医学信息,2015,08(31):208~208,209.

[3] 韩蕊,方英.不同采血时间与采血方式对心血管疾病检验数据的影响[J].中国医学创新,2014,22(13):36~38.

[4] 何昭霞,李灵,陈杰.不同采血方法在血常规检验中的应用比较[J].河北医学,2012,18(10):1504~1506.

预防保健

通讯作者:江志奎

【基金项目】上海市卫生局科研课题,(编号:20114628)

【文章编号】1006-6233(2016)04-0695-03

【文献标识码】B 【doi】10.3969/ j.issn.1006-6233.2016.04.068