俄、中学生普通话双唇送气/不送气塞音感知对比分析①

2016-04-19冉启斌杨盼盼胡泽颖

冉启斌,杨盼盼,胡泽颖

(南开大学汉语言文化学院,天津,300071)

俄、中学生普通话双唇送气/不送气塞音感知对比分析①

冉启斌,杨盼盼,胡泽颖

(南开大学汉语言文化学院,天津,300071)

俄罗斯汉语学习者;普通话;送气/不送气;双唇塞音;感知实验

本文考察俄、中学生对普通话双唇塞音/p/-/pʰ/的感知情况,结果看到:(1)俄、中两国学生的听感均向送气音倾斜,二者总体差异不大;(2)俄罗斯学生在范畴边界的听感能力比中国学生低,听感边界宽度比中国学生大;(3)对中国学生而言,后接元音舌位的高低与分界点位置、边界宽度呈正相关,与区分峰值呈反相关,但俄罗斯学生的听辨结果相对缺乏规律性。这些研究结果反映出俄学习者对某些音位范畴的分辨虽然与汉语母语者在表面上比较接近,但是其母语负迁移的影响是一直存在并可以在微观上检测到的。

1.引言

对于俄罗斯学生的汉语语音习得情况,刘俏等(2009)、罗音(2007)等分析了俄语母语者学习汉语过程中声母、韵母、声调等多方面的偏误,并提出一定的教学意见。诸葛苹等(2001)曾从音节、词、语调等各方面对汉、俄语音进行对比研究。使用听感实验的方法考察非母语者汉语塞音的感知表现也有一些研究成果出现(如王韫佳、上官雪娜,2004;李林、董逸飞,2014;等)。梁之安(1963a、b)曾就辅音的送气特性考察了俄、中发音人在发音和听觉辨认方面的异同。不过对俄罗斯汉语学习者的塞音感知研究还不多见,本文报道我们对俄、中学生普通话双唇送气/不送气塞音的感知实验结果。

2.实验情况

2.1 实验选词

本实验语料采取双音节词语模式。实验按目标字所在的位置分前字组和后字组。对于目标字声母的后接元音,本次实验考虑了/i a u o e/等5种情况。选择的双音节词语尽量考虑了词语性质、结构和使用频率的一致。实验词语如表1所示。

2.2 发音人

本实验原始语料发音人为1名中国女性,北京人,南开大学在校学生。录音使用Cool Edit软件,单声道,采样率22050Hz,存储字节16位。

2.3 被试

实验共选取40名被试,分为实验组和对照组。

表1:实验词语

实验组为20名俄罗斯人,均是母语为俄语的留学生,汉语级别均在中级以上。排除2人的无效数据,有18人的听辨结果用于分析,其中男性9人,女性9人(1名男生区分实验结果数据损坏,故区分数据为17组)。

对照组为20名中国大学生,分别来自南开大学和复旦大学,均为北方方言背景。男性10名,女性10名。

所有被试均为右利手,无视力、听力障碍。

2.4 实验操作

实验分为辨认(identification)实验和区分(discrimination)实验两个部分。使用Praat软件合成刺激音,使用E-Prime软件完成辨认试验和区分实验的设计。在正式开始前,被试进行适应练习。正式实验的流程如下:注视点→被试按空格开始→播放提示音→播放刺激音→显示选项画面→被试按键选择,同时选择界面消失,注视点再次出现。被试通过左手按F键、右手按J键进行判断。

辨认实验包括110个刺激音(以每组的不送气音为参照,将送气字的VOT值等距离剪短10次得到11个刺激音,10组共得到11×10= 110个刺激音)。以“阿婆-阿伯”为例,剪切“婆”的VOT所得刺激音如表2所示:刺激1为原送气音(VOT=134ms);刺激11为原不送气音(VOT=25ms),刺激2~10为送气音p[ph]到不送气音b[p]的连续统。

表2:“阿婆-阿伯”组的11个刺激音(ms)

辨认实验要求被试判断所听到的刺激音为送气音还是不送气音。按照按键反应界面中选项呈现出的顺序,分为正序和反序两组:正序组是原送气字在前,如:阿婆-阿伯;反序组是原不送气字在前,如:阿伯-阿婆。

区分实验包含180对刺激音(将11个刺激音按照1-3、3-1、2-4、4-2、3-5、5-3……9-11、11-9的方式组合成刺激音,10组词语共得到18×10=180个刺激音),要求被试判断所听到的一对刺激音中的两个词语是否相同。按照按键反应界面中选项呈现出的顺序,分为正序和反序两组:正序为“不同-相同”,反序为“相同-不同”。

3.数据计算

实验计算了各组学生的辨认率和区分率,计算公式分别为:

(1)某一词语的辨认率=选某一词语的数量/该对词语的总选择数

(2)某一词语的区分率=选择“不同”的数量/选择“相同”“不同”的总选择数

以刺激音VOT值为横坐标,百分比为纵坐标,在Excel中制作出辨认/区分曲线图。

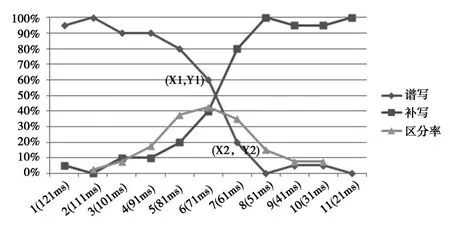

听感分界是两条辨认曲线的交点,也是50%辨认率所对应的VOT值。听感分界常常并不在刺激音上,这时需要计算。计算示意图参见图1(以“谱写-补写”为例),计算公式为:

(3)听感分界X=(X1-X2)×(Y1-50%)/(Y1-Y2)+X1

由于不同词对实际VOT起始点以及VOT长度不同,为了便于横向比较,我们将分界点位置进行了百分比化,具体方法为:

(4)分界点位置=(听感分界VOT-不送气音VOT)/(送气音VOT-不送气音VOT)

由于听感分界不能反映辨认模糊区域的宽窄,我们也计算了辨认边界的宽度。边界宽度定义为两条辨认曲线辨认率均在75%之间的宽度,计算示意图参见图2(以“阿婆-阿伯”为例),计算公式为:

图1:听感分界计算示意图

(5)边界宽度=A-B-步长×[(C-75%)/(C-D)-(E-75%)/(E-F)]

图2:边界宽度计算示意图

所有数据结果均保留1位小数。

4.俄、中学生听辨结果分析

下面从分界点位置、边界宽度、区分峰值来具体观察俄罗斯学生送气/不送气双唇塞音的听感情况,并与汉语母语者进行对比;最后讨论俄罗斯学生母语音系特点对汉语听辨结果的影响。

4.1 分界点位置

听感分界是研究听辨的重要参量,我们以百分比化的分界点进行分析。下面表3给出的是俄、中学生的听感分界数据。

表3数据显示,俄、中学生的听感分界数值都小于50%,表明所有词语中听感分界的位置都处在靠近不送气音的一端。从俄、中学生的平均值(30.8%-30.4%)来看,在每组词语的11个塞音连续统中只有30%左右的音被听辨为送气音。冉启斌等(2014)曾经看到,送气音的听感范围比不送气音大很多,二者在听感上的平均比例是30%∶70%。本文实验中俄、中学生的数据与这个比例非常接近。

从俄、中学生的结果对比角度来看,俄罗斯学生有2组词语(篇幅-蝙蝠、相配-相悖)的听感分界位置与中国学生差异较大(15.0%-40.0%;40.0-17.8%),其余8组词语与中国学生都比较接近。这其中的原因还需要进一步研究。

表3:俄、中学生的分界点位置

4.2 区分峰值与边界宽度

区分率反映被试对临近两个音之间差异的区分能力。区分峰值体现的是被试对所有临近两个音的最高区分能力。由于区分峰值往往位于附近边界附近,因此区分峰值越大,表明被试越能够区分边界附近的两个音,也反映出听感边界比较清晰;区分峰值越小,表明被试能够区分边界附近音的能力越小,听感边界也比较模糊。

另外我们专门计算了边界宽度,以反映送气/不送气两个范畴之间模糊地带的宽窄程度。边界宽度越大,则听感边界范围越大;反之则听感边界范围越小。边界宽度和区分峰值往往存在一定的联系。这里我们将区分峰值和边界宽度放在一起讨论。

俄、中学生的区分峰值与边界宽度数据见表4。

表4:俄、中学生的区分峰值与边界宽度

从区分峰值来看,俄罗斯学生的平均值与中国学生差异明显,平均比中国学生低8.6个百分点(54.5%-45.9%)。这反映出俄罗斯学生对边界位置两个临近音的区分能力比中国学生低,也表明俄罗斯学生普通话/p/-/ph/的听感边界比中国学生模糊。不仅如此,从边界宽度来看俄罗斯学生的平均值也比中国学生大6.7ms(24 ms-17.3 ms)。这反映出俄罗斯学生在范畴边界前后的模糊地带比中国学生要宽。

上文4.1我们看到俄罗斯学生和中国学生的听感分界点位置几乎一致,不过从区分峰值和边界宽度来看两国学生就体现出了很大的差异。虽然俄罗斯学生在送气/不送气两种范畴的听感范围上与中国学生相近,但是俄罗斯学生在范畴边界附近的区分能力比中国学生低。

4.3 后接元音舌位对听感的影响

任宏谟(1981)曾指出过“后接高元音对VOT产生影响”。冉启斌(2005)详细考察了后接元音对VOT长度的影响,认为:后高元音/u/有使前临声母/p/-/ph/的VOT值变大的趋势;后接第一个音素为/i/时,VOT变化不明显。这里我们从两方面观察后接元音舌位对听感的影响:后接元音舌位与分界点位置的关系;后接元音舌位与区分峰值、边界宽度的关系。按后接第一个元音音素的不同,本文的10组词对可以分为5组(详后)。

4.3.1 后接元音舌位与分界点位置

分界点位置反映了送气音和不送气音的听感范围,按后接元音舌位整理的俄、中学生听辨的分界点位置结果如表5 a、b所示。

表5a:俄罗斯学生的分界点位置与后接元音舌位的关系(单位:%)

表5b:中国学生的分界点位置与后接元音舌位的关系(单位:%)

从表5b中国学生数据来看,分界点位置主要受到了后接元音舌位高低(开口度)的影响。中国学生分界点位置的大小按照后接元音第一个音素的不同呈现出ɑ<e<u<o<i的规律。这与5个后接元音第一个音素的舌位(由低到高:ɑ<e<u<o<i。唇音声母后接的o实际发音为/uə/)(石锋2002)是相一致的。总之分界点位置的大小与后接元音第一个音素的舌位高低呈正相关关系。然而表5a中俄罗斯学生的实验结果显然没有呈现出像中国学生那样的规律性,其分界点位置大小按照后接元音第一个音素的顺序为:ɑ<i<e<o<u。这一顺序与中国学生有一部分是相同的(如a的分界点数值最小);但更多的是不相同的(其余4个元音的顺序都或多或少存在差异)。这应该与学习者听觉上送气/不送气的范畴边界建立得不好有关。

4.3.2 后接元音舌位与区分峰值

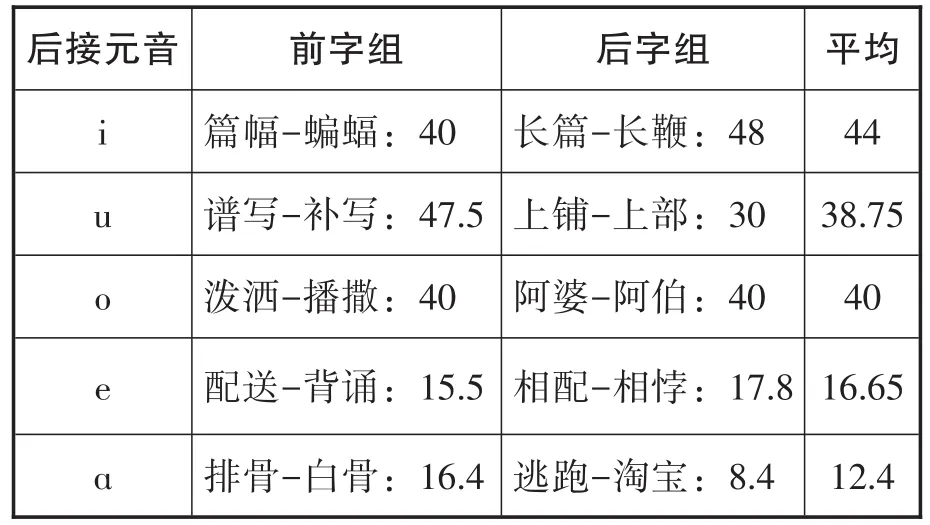

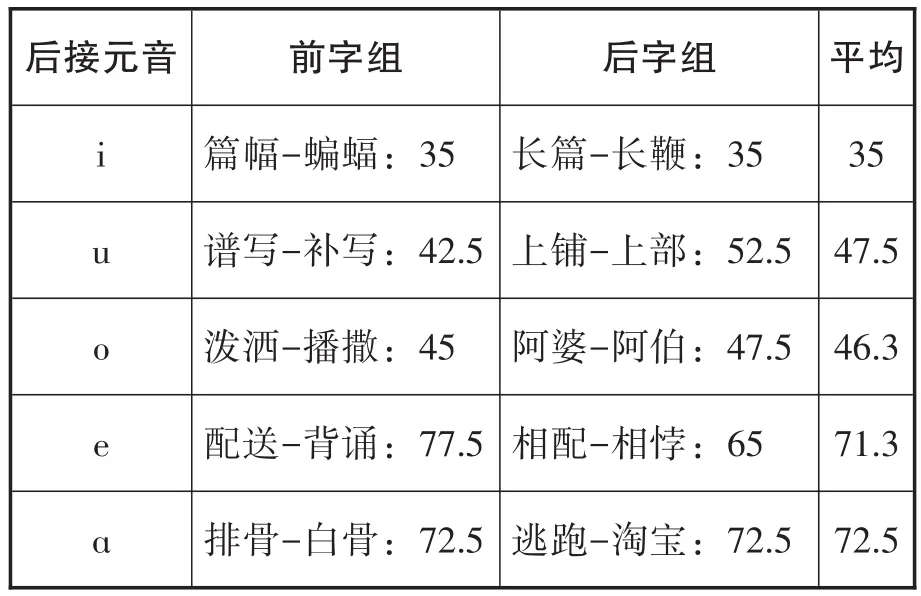

区分峰值体现的是被试对所有临近两个音的最高区分能力,也是范畴边界清晰程度的反映。俄、中学生听辨的区分峰值与后接元音舌位的结果如下表6a、b所示。

表6a:俄罗斯学生区分峰值与后接元音舌位的关系(单位:%)

表6b:中国学生区分峰值与后接元音舌位的关系(单位:%)

先看区分峰值数据。从表6b中的中国学生情况来看,区分峰值与舌位高低呈现比较清晰的负相关关系:舌位越高,区分峰值越低;舌位越低,区分峰值越高。这种情况反映出,母语者在后接高元音时对临近两个音的最高区分能力较低,边界清晰程度不够高;而在后接低元音时对临近两个音的最高区分能力较高,边界清晰程度也较高。后接舌位高的元音往往有使VOT变长的趋势(任宏谟(1981)指出“后接闭元音时要比后接开元音时的VOT值大”,冉启斌(2005)也有部分发现)。实际上VOT变长是由塞音后接闭元音形成狭窄的声道造成的,这时的VOT段落由于声道的狭窄带上了较强的摩擦性。带有摩擦性的VOT其听感范畴边界清晰程度较低是一个自然的结果。与此或多或少不同的是,表6a中俄罗斯学生虽然也为舌位最低区分峰值最高,但是其具体程度却与中国学生并不相同;区分峰值与舌位高低的趋势也显然不够明显。总之,俄罗斯学生其区分峰值与舌位之间的整体规律不如中国学生明确。

4.3.3 后接元音舌位与边界宽度

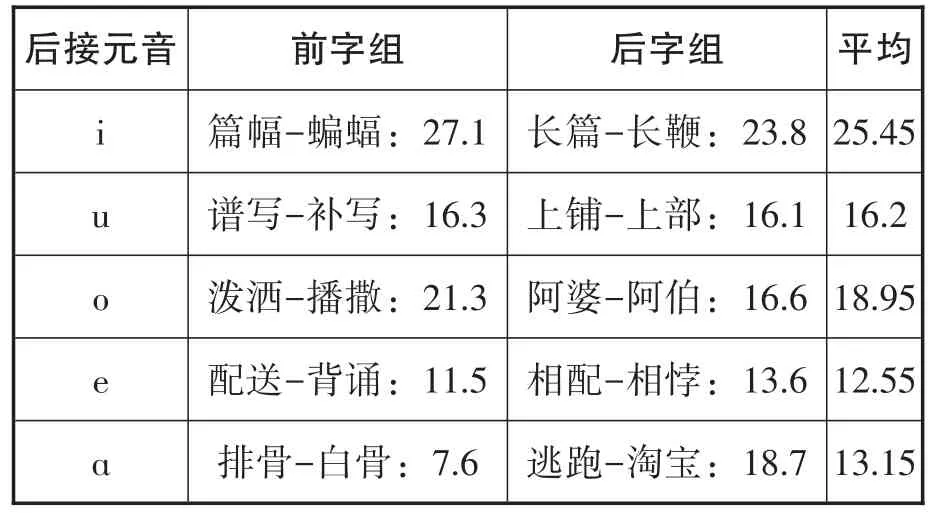

边界宽度表示的是送气/不送气两个范畴之间模糊地带的宽窄程度。俄、中学生听辨的边界宽度与后接元音舌位的结果如表7a、b所示。

表7a:俄罗斯学生边界宽度与后接元音舌位的关系(单位:ms)

表7b:中国学生边界宽度与后接元音舌位的关系(单位:ms)

从表7b来看,总体来说中国学生中低元音的边界宽度相对窄一些,高元音边界宽度宽一些。这其中的原因我们认为与上文分析的高元音使VOT段落增长并带有摩擦性是一致的,被试对这种带有摩擦性的段落范畴区分能力降低,同时也造成边界宽度加宽。表7a中,俄罗斯学生的边界宽度表现总体也体现出高元音边界宽度宽一些,但是高元音与低元音之间的差异不如中国学生那样大;而且俄罗斯学生的边界宽度总体都大于中国学生。这说明俄罗斯学生一方面边界宽度与后接元音之间的规律性不如中国学生强;另一方面俄罗斯学生在送气/不送气范畴之间的模糊地带比中国学生宽。这从微观上体现了学习者与母语者在范畴区分能力上的差异。

4.4 俄语塞音音系特点与俄罗斯学生汉语送气/不送气听辨表现的关系

上文我们看到,中级以上汉语水平的俄罗斯学习者对汉语双唇送气/不送气塞音的听感分界点位置虽然和汉语母语者几乎一致(均为30%左右),但是在区分峰值、边界宽度、后接元音舌位对听感微观表现的影响水平上都系统地低于汉语母语者。这其中有两点值得注意。

第一,俄语塞音只有带音/不带音的区别,而在不带音塞音中没有送气/不送气的区别。梁之安(1963a、b)的研究看到,一般的俄罗斯人基本上能正确地发不送气/送气塞音,但是并不能很好地辨认塞音的送气/不送气特征。我们的实验看到中级汉语水平学习者在送气/不送气塞音的听感分界点位置上和汉语母语者几乎一致,这反映出中级汉语水平的俄罗斯学习者与没有汉语学习经验的俄罗斯人不同,他们在听感上已经比较好地建立起几乎和汉语母语者一致的塞音送气/不送气范畴。

第二,中级以上汉语水平的俄罗斯学习者虽然已经建立起比较好的送气/不送气听辨范畴,但是在送气/不送气听辨范畴的微观表现上则与汉语母语者存在多方面的差距。这表明学习者母语的音系特点与目的语的听辨表现具有密切的关系,母语的负迁移影响虽然在目的语的表面音系范畴上似乎消除了,但是其在微观层面依然存在,尤其是在音位范畴的稳固程度和内在规律上与母语者仍然存在明显差距。这些表现反映出母语音系的负迁移作用一直持续到中级水平以上的学习者,母语负迁移的影响是潜在也是可以从微观层面检测到的。

5.结语

本文通过听感实验考察中级以上汉语水平的俄罗斯学习者与汉语母语者对双唇塞音送气/不送气范畴的感知差异,结果看到中级以上汉语水平的俄罗斯学习者与母语者在送气/不送气的听感范围上是接近的;但是区分峰值和边界宽度数据显示俄罗斯学习者对连续统中临近语音的微观区分能力比母语者低,而且送气/不送气两个范畴之间的模糊地带也比母语者宽。另外,俄罗斯学习者在不同后接元音的听感表现规律性上也不如母语者强。这些研究结果反映出这样的事实:虽然学习者对某些音位范畴的分辨与母语者在表面上比较接近,但是其范畴区分能力依然与母语者存在微观上的内在差异。母语负迁移的作用在学习者的听感中似乎消除了,但是在微观层面仍然能够检测到。

李林,董逸飞2014汉语塞音的知觉分辨线索:母语者与第二语言学习者的差异[J].心理研究(1).// Li Lin&Dong Yifei2014Perception of stop conso-nants in Chinese:native speakers and second language learner using different cues[J].Psychological Research(1).

梁之安1963a辅音的送气特性及其听觉辨认[J].生理学报(2).//Liang Zhi’an1963aAspiration properties and perceptual identificaiton of consontants[J].Acta Physiologica Sinica(2).

——1963b中国人对俄语塞音音节听觉辨认的一些特性[J].生理学报(2).//Liang Zhi’an 1963bSome perceptual characteristics of Chinese subjects in identifying Russian syllbles with plosives[J].Acta Physiologica Sinica(2).

刘俏,苏燕,关秋红2009对俄罗斯留学生进行汉语语音教学重点分析[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)(1).//Liu Qiao,Su Yan&Guan Qi-uhong2009Key points in teaching Russian stu-dents Chinese phonology.[J]Journal of Qiqihar Univer-sity(Phi.&Soc.Sci)(1).

罗音2007俄罗斯人学习汉语语音偏误分析[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)(1).// Luo Yin2007An analysis of the regular phonetic errors made by the Russians in learning Chinese[J]. Journal of Yunnan Normal University(Teaching and Re-search on Chinese as a Foreign Language Edition)(1).

冉启斌2005基于普通话的汉语阻塞辅音实验研究[D].南开大学博士学位论文.//Ran Qibin 2005 Experimental Studies of Chinese Obstruent Consonants:with the Emphasis on Standard Chinese[D].Ph.D.The-sis of Nankai University.

冉启斌,刘晨宁,石锋2014汉语普通话塞音送气/不送气的听辨范畴[J].南开语言学刊(2).//Ran Qibin,Liu Chenning&Shi Feng2014Perception categories of Mandarin aspirated/un-aspirated plosives[J].Nankai Linguistics(2).

任宏谟1981北京话塞音特性研究[D].中国社会科学院语言研究所硕士学位论文.//Ren Hongmo 1981Acoustic Analysis on Plosives of Beijing Manda-rin[D].M.A.Thesis of Chinese Academy of Social Si-cences.

石锋2002北京话的元音格局[J].南开语言学刊(1).//Shi Feng2002 Vowel pattern of Beijing Man-darin[J].Nankai Linguistics(1).

王韫佳,上官雪娜2004日本学习者对汉语普通话不送气/送气辅音的加工[J].世界汉语教学(3)// Wang Yunjia&Shangguan Xuena2004The pro-cessing of the aspirated and un-aspirated consonants in standard Chinese by Japanese learners[J].Chinese Teaching in the World(3).

诸葛苹,徐来娣,姜雅明,潘立超2001汉俄语音对比实验研究[M].南京:南京大学出版社.//Zhuge Ping,Xu Laidi,Jiang Yaming&Pan Lichao2001 The Exeperimental Study of Chinese and Russian Lan-guages[M].Nanjing:Nanjing University Press.

A Comparative Study on Category Perception of Chinese Aspirated and Unaspirated Bilabial Plosives by Russian Chinese Learners and Chinese Speakers

Ran Qibin,Yang Panpan,Hu Zeying

(College of Chinese Language and Culture,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Russian Chinese learners;Mandarin Chinese;aspiration/unaspiration;bilabial plosives;perceptual experi-ment

This study investigates the perception of Chinese aspirated and unaspirated bilabial plosives/p/-/pʰ/by Russian Chinese learners and Chinese speakers.Results show that(1)The bilabial plosives by both Chinese speakers and Russian Chinese learners tend to be aspirate plosives,and there is no significant difference between them;(2)In term of the per-ceptual capability of category boundaries,Russian Chinese learners'performance is lower than that of Chinese speakers,and the perception boundary of Russian speakers is broader than that of Chinese speakers;(3)As for tongue position of the vowels after plosives,for Chinese speakers it is positively correlated with the point of demarcation width,and is negatively correlated with distinguish peaks.However,the data of Russian speakers show no regularity.In brief,there are some intrin-sic differences between Russian Chinese learners and Chinese speakers on the perception of Chinese aspirated and unaspirat-ed bilabial plosives.

H116;H195

A

1674-8174(2016)04-0024-08

【责任编辑 苏政】

2016-08-15

冉启斌(1977-),男,重庆人,南开大学汉语言文化学院副教授,博士,硕士生导师。研究方向为实验语音学、语音习得、词汇学等。电子邮箱:ranqibin@126.com。杨盼盼(1992-),南开大学汉语言文化学院硕士研究生,研究方向为实验语音学。电子邮箱:1124383016@qq.com。胡泽颖(1989-),南开大学汉语言文化学院硕士研究生,研究方向为实验语音学。电子邮箱:hyhuzeying@126.com。

国家社科基金重大项目“普通话语音标准声学和感知参数数据库建设”(13&ZD134)子课题:“辅音标准声学和感知参数”//Sub-project of National Social Science Major Project“Acoutical and Perceptual Parameter Database of Mandarin Chinese”(13&ZD134):“Standard Acoutical and Perceptual Parameters of the Consonants”

①感谢《华文教学与研究》编辑部匿名审稿人的意见。