元代徽州童蒙教育探析

2016-04-14王耀祖黄书光

王耀祖,黄书光

(1.华东师范大学 a.教育学部,b.基础教育改革与发展研究所,上海 200062;

2淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

元代徽州童蒙教育探析

王耀祖1a,2,黄书光1b

(1.华东师范大学 a.教育学部,b.基础教育改革与发展研究所,上海 200062;

2淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

摘要:元代徽州童蒙教育发展突出,机构数量众多、形式多样,形成以私学为主体的多元化格局;大批理学家从事蒙学教育,不少大儒亦参与其中,出现了塾师的群体化和职业化趋势;编纂了数量丰富、水平较高的学术著作与蒙学教材;理学思想内容成为蒙学的主导思想与核心内容,于理学社会化与民间化发挥了关键性的作用。究其原因,既是宋代以来社会与文化教育发展的惯性使然,而元朝廷鼓励设立小学书塾、科举废兴对士子心态之影响以及士人身份变化、理学思想浸润、教育家对童蒙教育地位重要性的认识等均是重要的推动因素。

关键词:元代;徽州;童蒙教育;塾师;蒙学教材;理学

因社会变革、文教政策的变化以及理学的影响,徽州童蒙教育在元代获得显著而迅速的发展,形成了以私学为主体的多元化蒙学教育格局,出现了塾师的群体化现象和职业化要求,编撰了数量丰富、形式多样、内容通俗的理学童蒙教材与资源。学界关于元代徽州童蒙教育,研究成果甚少,对整个元代缺乏深入系统考察,资料挖掘与利用较为单薄,对教材研究的力度也不够。本文正是基于以上认识,力图对元代徽州童蒙教育的状况作系统分析。

一以私学为主体的多元化童蒙教育格局形成

据徽州现存最早的方志淳熙《新安志》记载,徽州州学始于唐代,至宋不断修葺扩建,县学也陆续建立。尽管宋廷曾多次诏令各县设小学,然而此时的方志却只字未提,难怪弘治《徽州府志》谓宋代新安“教授之设止于州学而已”[1]163。至于私学,在时人的文集中也只是偶尔论及。可见,此时的徽州官、私立童蒙教育,并非如学者所言“基本得到实施”[2]。

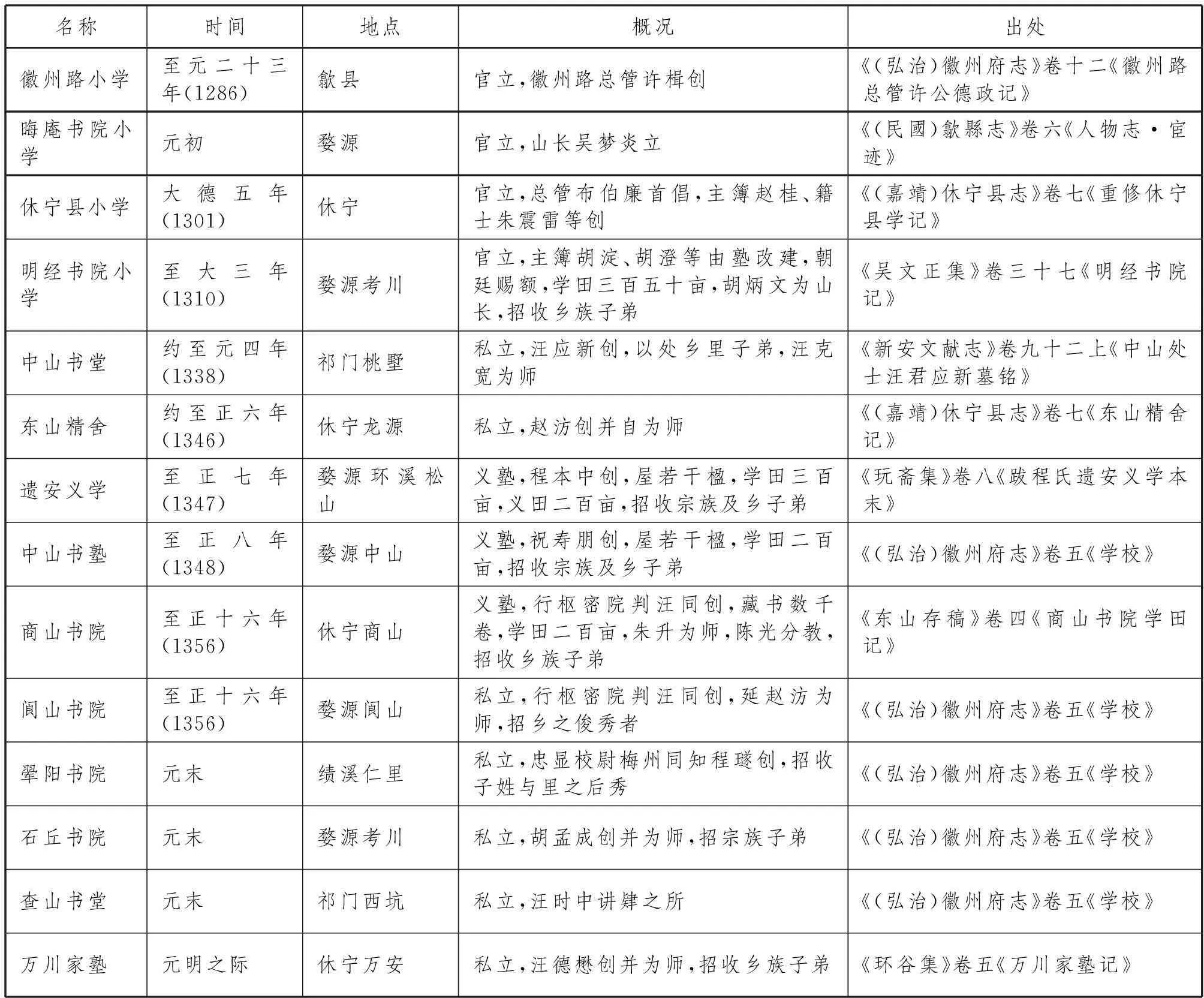

但是,到了元代,徽州童蒙教育的记载迅速多了起来,小学、塾、家塾、精舍、书塾、义塾等称谓均见诸史籍,数量之众,形式之多,非此前可比。就性质而言,此时的童蒙教育组织一般分官、私立两种。官立多称小学,层次较为一致,附设于路、州、县学及书院下。见诸史籍的徽州官立小学,仅表1所列四所。至于其他州县,据元廷规定及元代童蒙教育发展之状况,儒学下均应设有小学。但一州县几乎仅有一所官立小学,所收学生有限,上路30名,下路20名[3]102。州县小学员数更少,且主要为儒户子弟,实不能满足需要。于是,私立童蒙教育的作用凸显了出来。

表1.元代徽州路官立小学及名称可考的私立童蒙教育机构一览表

由儒士、乡绅等开办或出资捐建,层次不一,规模小者为家塾,又称塾馆、精舍、书会等,较大者称义塾、义学、书塾等。家塾在这一时期徽州文献中记载最多。它一般有两种类型。一是东家开馆,延聘塾师教学。如婺源汪宗臣同居子姓四百余人,寓处设有两馆[4]741;赵汸“年十二,从胡井表学于家塾”[5]180;休宁任鼎筑精舍,延汪克宽以授其子任原、任序[6]984。此塾学一般出现于富庶之家,大多数规模不大,开办时间长短依东家而定,所以较不固定。二是塾师本人在自家开办。如陈栎晚年“宏开于家塾,广纳四方之学子,乐育天下之英才”[7]926;婺源程复心之竹林精舍;赵汸东山精舍;汪德懋万川家塾等。此类塾馆的开办者多为较有声望的塾师,教学对象以一般家庭子弟居多。因元代特殊的社会现实,多数塾师出于谋生之需要,往往将其视为职业看待,所以,这种家塾较为稳定,具备正规私立学校的性质。当然,童蒙受教于何类塾馆也非绝对,事实上不少人往往有多种塾学经历。如范凖七岁,舅父延聘朱升为家塾教师,十二岁又从赵汸学于东山精舍[8]727。

较大的塾学,如遗安义学、中山书塾、商山书院,不仅有大规模的教学场所和附属设施,而且还有学田以资助求学者(见表1)。这些塾(义)学与具有“大学”性质的书院不同,它们主要为满足宗族子弟的教育需要,同时也招收乡里子弟,带有一定的封闭性。所以,它们是族塾、乡塾或村塾的复合体,推动了一姓一族的聚居和徽州宗族的壮大。还有一些私学,如中山、阆山、翚阳、石丘、查山等书院(堂),虽依据其自身史料很难明确层次,但它们均以乡族子弟为招生对象,比照明经书院规则——“专开小学,以训乡族子弟,大学则生徒不拘远近”[4]738,或可推断属于小学层次,且开办者或教学者也多有塾师经历,亦不能否定其蒙学性质,故列表1后以备一说。

名称各异、形式多样的徽州童蒙教育机构,对蒙学的发展作出了重要贡献,其中尤以私立为著。私立蒙学不仅数量众多,有层次之别,且多数较官立成效显著,“附焉者不与校”[9]284。以家塾为例,一般年龄较轻、名气不大的儒者开办、坐馆的塾学,大多数层次较低,教学内容以习字、句读为主,其塾师往往被称为童子师。而年岁较长、经验丰富、名气较大的塾师虽大小儿童兼收,但在教学内容、方法上趋于精致化,授课内容以稍深的经学和儒家伦理为主,大多数从学者有一定基础,重剖击问难,研磨学问,有“游门”、“修读”之谓。若朱升幼师陈栎,“剖击问难,多所发明,栎深器之”[7]1854,婺源王季温初游程文门[10]86。而有能力之塾学,其职能也渐扩充,如藏书、刊书、交流(书会)等,有向书院看齐之势。如程若庸孙于家塾刊若庸《字训注解》[9]198,汪畴锓梓家塾所藏《曾子》《子思子》二书[7]528。

二徽州塾师的群体化现象及其职业化趋势

世祖至元二十八年(1291),令江南诸路学及各县学内设立小学,选老成之士教之[11]56。成宗大德四年(1300),要求地方州、县于各乡每都,设立小学书塾[3]134-135。至顺帝至元年间(1335-1340),徽州教育已呈现“郡县有学,乡社有学,门塾有学”[12]589的局面。蒙学正是在这种背景下快速发展起来的。但塾学的发展,更得益于业塾者人数之多。

这一时期见诸史籍的儒者几乎都有塾师经历,有的甚至一生以塾为业。陈栎十五岁为童子师,“未弱冠已蜚声乡校”[9]446,后吴澄讲学于江西,“以经学自任,善著书,独称陈先生有功朱子,凡江东人来受学,尽送而归之陈先生”[9]442。其他如方回、曹泾、胡次焱、王野翁、胡炳文、唐元、汪炎昶、程文、郑玉、朱升、倪世毅、汪克宽、赵汸、唐桂芳等名家大儒,皆做过塾师。休宁程琨幼从赵汸游,又师金元忠、江彦明、吴汉臣,转易多师,足见塾师易寻,时论谓“南方儒户,往往皆有门馆”[3]56,亦非虚言。

中国学术自古即重师承,学者往往学有渊源。儒家“道统”说和理学兴起后,愈加看重学者的师承关系。所以,古人的传记、墓志铭文等一般均交待师承、学承。因大部分未明言从师时间,故无法遽断教育层次,但也有不少谓幼师某,或直呼师为童子师、乡先生,这些基本可断定为童蒙教育。加之受社会条件限制,多数人蒙学结束后即以自学为主,塾师影响终其一生。

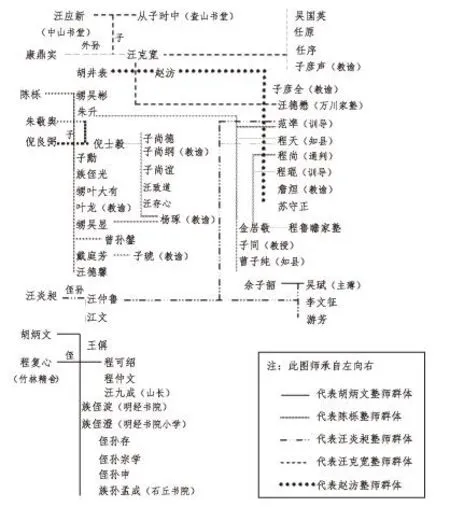

综合考量,查阅钩沉史籍,制作了元代徽州塾师传授表(见图1)。图1中人物择取标准为史籍中有相当篇幅和有塾师经历者,主要依据徽州府、县志及胡炳文、陈栎、朱升、汪克宽、赵汸等人著作。与元代徽州80余年的塾师历史相比,该表挂一漏万,不仅记载简略,而且众多民间塾师无法稽考呈现,即便表中塾师的弟子为塾师者也缺漏甚多,然而却大致集中反映了塾师师承和群体化状况。

徽州的这一塾师传统由来已久,“新安自南迁后,人物之多,文学之盛,称于天下。当其时,自井邑、田野,以至于远山深谷民居之处,莫不有学有师有书史之藏”[5]287。然宋元鼎革,政局不稳,社会动荡,入元后社会政治环境愈加复杂,元末徽州地区再次动乱,士子为此多选择了门槛较低的塾师职业,且相互影响,以致形成一家、一族或师徒数人皆为塾师的群体化现象。陈栎父源长假馆六十年,从游二百余人,父子两世从之者众;叔父履正、从兄义所亦以塾馆为生。陈栎自幼受蒙,十五岁即教授乡里,其子勲、甥吴彬、吴宣、叶大有、族侄光、曾孙鎜等亦先后为塾师,成为典型的塾师世家。休宁倪士毅曾祖、祖、父三世皆教授乡里,士毅本人一半的光阴(二十三年),(其卒年四十六岁)也献给了塾学,其三子均能传其家学。胡炳文家族中为塾师者亦数人,除炳文外,侄孙存、宗学、申及族孙孟成等皆坐馆,族侄淀、澄合力开办了明经书院与小学。师徒为塾师者亦比比皆是。

塾师的群体化,充实了蒙学师资,为东家择师带来了便利,“当世择师教子孙甚力”[9]288。若休宁汪士龙“择塾师必谨”[9]286;黟县汪元“择师才,其子成以学遗以安”[9]292。因塾师之众及社会择师谨严,一些塾师尤其是年轻塾师常常因塾馆难觅,不无“困厄”之叹[9]322。于是,年高德劭的推荐,往往对年轻塾师的发展至关重要。正是在此背景下,胡炳文、陈栎等人在荐举年轻者时阐释了对塾师职业的基本观点:首先是对个体道德学识、品性品行的要求,如性行纯正、笃志于学、理学优明、学识行艺可以师表,以及是否习科举时文、有无名家称赏等;其次是对教学的要求,如书法工整、字画俊逸,以及有无塾馆经历、经验,教学成效如何等。另外,坐馆期间还有一些更为详细的要求,如莫妄出,莫闲言,勤而有常,谨审不易;言语简当,从容分明,莫夸张妄诞;认真备课,因材施教,“各人具一日程,而日日谨守之”;对学生正色端庄,体罚“不宜施”,“学生事业与主人商量”[9]312-313。这些涵盖了塾师个人修养、读书教学以及与学生、与家长的关系等,反映了塾师职业化的趋势。

三童蒙教材的理学化和通俗化

蒙学机构和塾师群体的扩充,为蒙学教材的创作、编纂提供了条件。与中国学术思想转型相一致,宋元时期尤其是元代也是中国古代童蒙教材编纂和内容转型的重要时期。这在徽州表现得尤为显著,主要体现在三个方面。

图1.元代徽州代表性塾师师承及群体简表

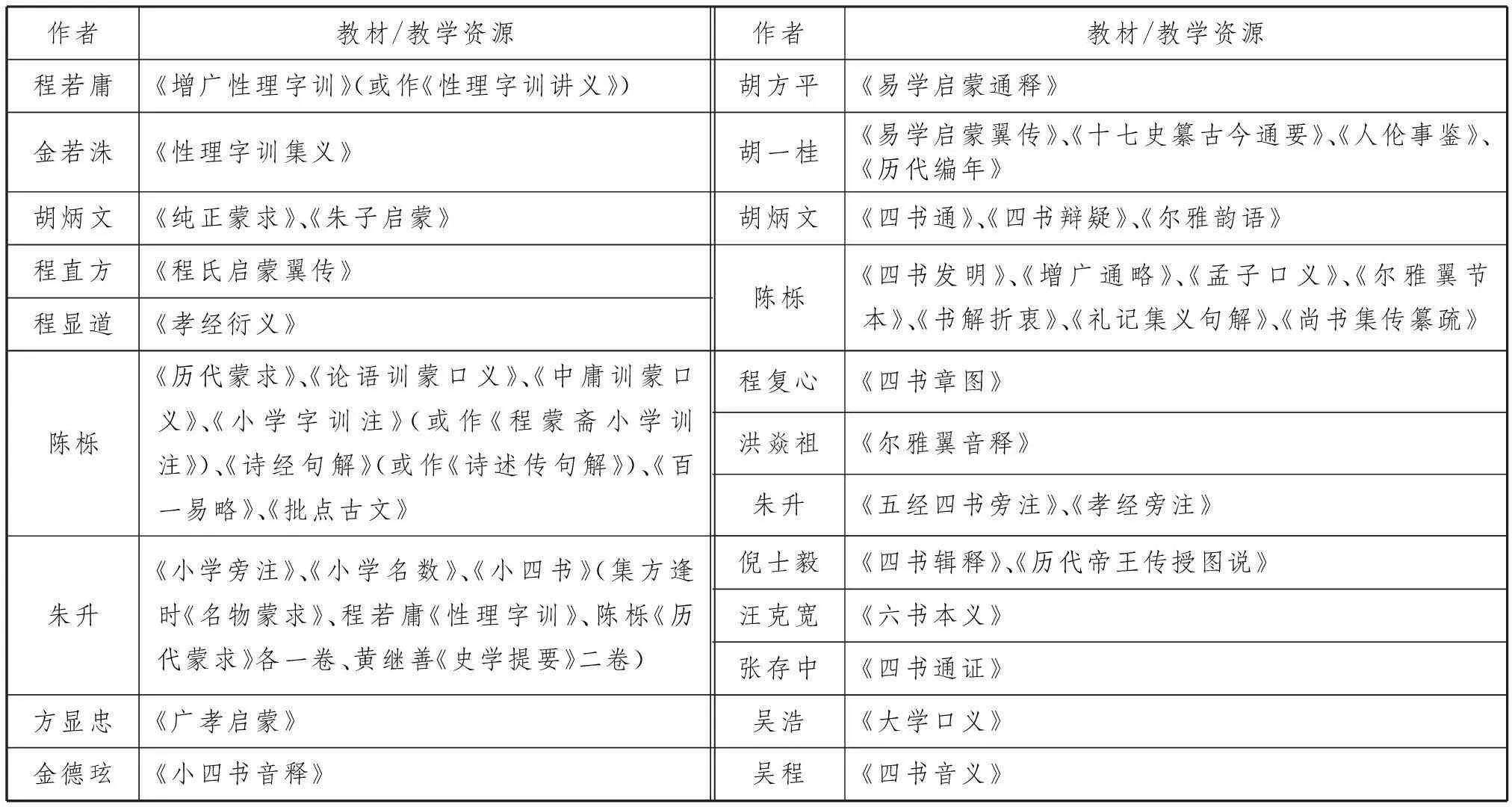

第一,蒙学教材及资源数量多,品类丰富。据笔者统计即达40余种(见表2),涉及识字、常识、历史、伦理道德、儒家经典和理学教育等诸多方面。关于小学书塾应读书目,成宗大德四年规定,“先读《孝经》《小学》书,次及《大学》《论语》《孟》、经史”[3]134。所以,除表中所列教材外,还单列教学资源一栏。这些著作多出自有塾师经历的学者之手,且属童蒙教读范围,故以蒙学教学资源谓之。对此,陈栎的看法可以佐证,他言己“数年来又有《读易编》《书解折衷》《诗句解》《春秋三传节注》《增广通略》,批点古文之类。……观者其毋以小儿学问,只《论语》哉”[9]159。小儿学问,非只《论语》,其本人五岁入小学即涉猎经史,可见当时童蒙教育内容之广博。

表2.童蒙教材与教学资源简表

第二,从形式到内容的理学化。表现在思想上以程朱理学为指导,内容上注重体现理学伦理道德,形式上以理学注解为基本表达方式。以程朱理学思想为旨归,是此时各种童蒙教材编纂的首务。“凡六经传注、诸子百氏之书,非经朱子论定者,父兄不以为教,子弟不以为学也。是以朱子之学虽行天下,而讲之熟、说之详、守之固,则惟新安之士为然”[5]287,一语道破了程朱理学在新安得到的尊崇。如陈栎谓己《论语训蒙口义》:“涵者发,演者约,略者廓,章旨必揭,务简而明。……或有发前人未发者,实未尝出朱子窠臼外”,“抑不过施之初学,俾为读《集注》阶梯,非敢为长成言也”[9]159。当然,他们于程朱理学非仅仅修补而已,亦多有发明。如程复心《四书章图纂释》①,认为《大学》言心不言性、《中庸》言性不言心、《论语》专言仁、《孟子》专言义,多发周、程等未尽之蕴[7]1756。以理学思想为指导,更直接体现在内容的选择和形式的表达上。在内容上,彰显经理学家改造的儒家伦理道德,如程若庸《增广性理字训》取“凡字之有关于造化、性情、学力、善恶、成德、治道者,每字皆以四言释之”[13]卷五《字学部》。至于在形式表达上,则几乎毫无例外地选择了笺注程朱理学著作。

第三,注重通俗化。教材通俗化是童蒙教学和社会教化的基本要求,而此时期的通俗化还有一个重要任务——理学下渗,进入儿童和普通民众的生活世界。宋代理学家程端蒙撰《小学性理字训》,朱熹谓:“甚佳,言语虽不多,却是一部大《尔雅》。”[14]2330评价很高,却无法掩饰该书“言语不多”而含蓄的弱点。所以,程若庸以《小学字训》三十条未备,增广为小篇,凡二百四十条,条皆四言韵语,自为注释,撰成《增广性理字训》,完成了以通俗方式传播理学思想的使命。程端礼有云:“此书铨定性理,语约而义备,如医家脉诀,最便初学”[15]6,“以此代世俗《蒙求》《千字文》最佳”[15]1,与其谓评价允当,不如说是一位童蒙教育实践者切身体验后的感受。因此,该书一经问世,即替代《性理字训》成为童蒙教育的必读书目。其他如陈栎《增广通略》“明白简要,将便学史者之初”,“使盈架之书若可以探诸囊,历代之事若得以指诸掌,于初学诚为有补”[9]429;胡一桂以司马迁、班固以来,史书汗漫,不便初学,乃撰《十七史纂古今通要》,“始乎三皇,讫于五季。纪事则提其要,注事则核其详。关涉民彝世教,必反覆辨论。……以便初学”[16]165,均以通俗易懂见长。

以理学思想为指导,以弘扬阐释程朱为使命,以新儒家伦理学说为基本内容,既是这一时期童蒙教材编撰的重要特点,也成为理学普及和下沉不可或缺的重要渠道,是理学学术思想实现从学者、书本走向普通民众和社会生活的重要路径。

四元代徽州童蒙教育兴盛的因素思考

宋代以来,徽州地区的社会、经济、文化、教育均获得较为迅速的发展。南宋时期,又有不少中原衣冠大族迁居徽州。入元后,因中央朝廷鼓励发展书塾,地方官、府积极劝学、兴学,均成为元代徽州童蒙教育发展的重要推动因素。但若结合当时特殊的社会背景来看,其发展乃至兴盛应还有更为直接的原因。

第一,科举废兴与童蒙教育的发展。对于宋元蒙学的发展,论者往往谓科举的正向推动。事实上,关于元代科举在童蒙教育中的作用应具体分析,不能一概而论。两宋时期尤其是南宋,教育在科举的推动下蓬勃发展,读书—科举—仕宦—治国—平天下,成为多数士子的理想追求,徽州读书科考之风阜盛、中榜人数众多即是最好的诠释。然入元以后,科举停废,且长达40年。加之宋元鼎革其间,士人或因政治态度,或因仕途受阻,或迫于生计,开始分流:有的教授乡里,有的专心研治学问,有的则转治它业。教授乡里者为童蒙教育提供了丰富的师资力量,同时不少乡先生、塾师有着显赫的师承关系和深厚的学术造诣,一定程度上保证了童蒙师资的水平。另外,科举长期停废,读书—科举—仕宦之环节被打破,外在名利诱惑降低,士人心态渐趋平和,无论是从教乡里者,抑或研究学问者,都能专心致志,保证了教育与学术研究的质量,缓解了南宋以来渐为严重的学校为科举的倾向,如陈栎般“慷慨发愤,惟以著书立言为务”[9]443的士子自不在少数。明永乐间政府编《四书五经大全》,多取材于这一时期徽州学者的著作,即证明了他们的学术造诣[17]1007-1008。元中期以后,虽恢复科举,程朱理学成为考试内容,但终元之世贡举并不为朝廷所重,每科从全国乡试中仅取三百人(蒙古、色目、汉人、南人各七十五人)参加会试,最后录用者仅百人(四类人各取二十五人)。在三百名额中,江浙行省分配二十八人[18]2021,尚不及南宋时徽州一地进士及第人数。因儒者的仕途命运并未见好转,才会有朱升之辈在仕、教之间周旋。

第二,社会变革与士阶层身份的变化。受“学而优则仕”思想影响,士人多以出仕作为人生的理想目标与追求。而元朝建立后,不但科举停废,仕进之路拥塞,两宋以来的重文传统也丧失殆尽,朝廷文教政策疾速转向,儒者跌入社会底层,“兵火之后,科举已废,民知为儒之不见用也,去儒而为吏、为商,甚至为盗,儒风十去六七矣”[3]22。加之严重的种族歧视,儒士从政往往并不理想,多数仕进者混迹终生只能讨个无级别的学官或胥吏,永无宋明科举之士撄朱夺紫之望②。即便如此,学官或吏职仍供不应求。在这种情况下,为谋生计和应付官差,家道中落和平民出身的士子往往更倾向于选择教授乡里。如休宁曹泾六十六岁仍“傍人篱落,为分文百陌计”,且谓“家无赢财”,“从事蔬食,待尽山中”;其同年婺源胡次焱年七十一,“家学二蒙,老而益进”,子东宇亦经年馆于休宁;二人虽同为儒户,免赋役,却为“一般贫苦人”,常不免有“投充编役”之忧,甚至为应客“费钱财”发愁[19]583-584。陈栎年十五,为饥所驱,开馆授徒,尚“羮藜饭糗之不给”[9]391;花甲之年“虽假馆授徒,不能一日舍此以食”[9]298。吴彬家落假馆,常叹曰:“进既不得芹吾君,退又不足菽吾亲,且不获从容艾吾徒。”[9]177这些情况均反映出了塾师职业选择的无奈和生活的窘迫。

第三,理学思想的浸润及理学教育家对童蒙教育地位认识的提升。如果说为谋生而从事童蒙教育多少还带有些许无奈,那么基于“蒙以养正,乃作圣之功”认识而投身童蒙教育则反映了士人对于儒家教育理想的积极追求和落实。童蒙是人生的起步,童蒙教育是教育的基础。所以,理学的集大成者朱熹尤为重视童蒙教育,认为它是培养“圣贤坯璞”的教育[20]124,“童蒙之时,养正则本立,以此成圣人之功也”[21]365,编著了《童蒙须知》、《训蒙斋规》、《训蒙诗》等理学童蒙教材;后继者如陈淳、程端蒙、董铢、真德秀等人亦受其影响,编纂了诸如《性理字义》、《性理字训》、《学则》、《读书记》等教材。至元代,这种思想行为为生于程朱阙里的新安理学教育家们所继承。如赵汸所云:“仆之乡先生皆善著书,所以羽翼夫程朱之教者,具有成说,仆自幼即已受读。”[5]211他们受理学之浸润,服膺于程朱学说,把著书授徒、教化乡里看作是传播实践理学、有功圣门的重要举措。他们拾掇程朱童蒙教育之余绪,有的编著童蒙书籍、教材,羽翼、宣扬程朱思想;有的教授乡里,以理学伦理道德教化童蒙、乡民。正是在他们的努力下,程朱理学在徽州地区巩固并迅速发展,新安理学派逐渐壮大并向外扩散,“东南邹鲁”之美誉响彻于外,奠定了明清时期徽州社会、商业繁荣的教育和文化基础。

注释:

①对于程复心的做法,学者褒贬不一,批评者如薛瑄谓:“程复心《四书章图》破碎义理,愈使学者生疑。”(见〔明〕薛瑄《薛瑄全集》,山西人民出版社1990年版,第1228页。)全祖望亦曰:“宋儒自嘉定而后多流为迂腐,其所著书有绝可笑者,程复心《四书章图》亦其一也。每章为一图而为之别白其岐趋,如儒则有君子、小人之分,学则有古为己、今为人之分,达则有上、下之分,但每章如此,不亦愚耶!是亦何劳为之图乎。”(见〔清〕全祖望《鲒埼亭集外编》卷二十七《题程复心〈四书章图〉》,清嘉庆十六年刻本。)

②关于元代儒士的生活和社会地位,代表性著作有:萧启庆《元代史新探》,台北新文丰出版公司1983年版,第25-36页;于金生《元代的地方学官及其社会地位》,《内蒙古社会科学(汉文版)》1993年第3期;申万里《元代教育研究》,武汉大学出版社2007年版,第476-485页。

参考文献:

[1]徽州府志[G]//明代方志选(一).台北:台湾学生书局,1965.

[2]李琳琦.宋元时期徽州的蒙养教育述论[J].安徽史学,2001,(1):2-5,37.

[3]庙学典礼(外两种)[M].杭州:浙江古籍出版社,1992.

[4]〔元〕胡炳文.云峰集[M]//景印文渊阁四库全书:第1199册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[5]〔元〕赵汸.东山存稿[M]//景印文渊阁四库全书:第1221册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[6]〔明〕凌迪知.万姓统谱[M]//景印文渊阁四库全书:第956册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[7]〔明〕程敏政.新安文献志[M].合肥:黄山书社,2004.

[8]〔明〕朱同.覆瓿集[M]//景印文渊阁四库全书:第1227册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[9]〔元〕陈栎.定宇集[M]//景印文渊阁四库全书:第1205册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[10]〔元〕郑玉.师山集·师山遗文[M]//景印文渊阁四库全书:第1217册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[11]〔明〕陈邦瞻.元史纪事本末[M].北京:中华书局,1997.

[12]〔元〕唐元.筠轩集[M]//景印文渊阁四库全书:第1213册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[13]〔明〕孙能传.内阁藏书目录[M].清迟云楼钞本.

[14]〔宋〕朱熹.晦庵先生朱文公文集(3)[M]//朱杰人,等.朱子全书:第22册[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002.

[15]〔元〕程端礼.程氏家塾读书分年日程[M].北京:中华书局,1985.

[16]〔清〕周中孚.郑堂读书记[M].北京:中华书局,1993.

[17]〔清〕顾炎武.日知录校注[M].合肥:安徽大学出版社,2007.

[18]〔明〕宋濂,等.元史[M].北京:中华书局,1976.

[19]〔宋〕胡次焱.梅岩文集[M]//景印文渊阁四库全书:第1188册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[20]〔宋〕黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986.

[21]〔宋〕朱熹.论孟精义[M]//朱杰人,等.朱子全书:第7册.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002.

[责任编辑:罗银科]

Enlightening Education for Children in Huizhou Reigion during the Yuan Dynasty

WANG Yao-zu1a, 2, HUANG Shu-guang1b

(1.a. Faculty of Education, b. Institute of Basic Education Reform and Development, East China Normal University,Shanghai 200062; 2. Education College, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 23500, China)

Abstract:With large numbers of organizations and various forms, enlightening education for children were quite prosperous in the Yuan dynasty. Private schools were the main forms of multi-educational patterns of that times. Private teachers, including many Neo-Confucians, even the famous ones, were grouped and professional. They compiled many academic works and initiatory textbooks. Neo-Confucianism became the leading principle and main contents of enlightening education for children, which facilitates the folk transformation and popularization of Neo-Confucianism, due to not only the trend of social and cultural development since the Song dynasty, but also the governmental encouragement of private primary education organizations, the influence of imperial examination system on students, students’ identity shift, the influence of Neo-Confucianism, and educators’ recognition of the significance of enlightening education for children.

Key words:the Yuan dynasty; Huihou; enlightening education for children; private teachers; initiatory textbooks; Neo-Confucianism

中图分类号:G529.47

文献标志码:A

文章编号:1000-5315(2016)02-0062-07

作者简介:王耀祖(1982—),男,安徽濉溪人,华东师范大学教育学部博士研究生,淮北师范大学教育学院讲师,研究方向为中国教育史;黄书光(1962—),男,福建福清人,华东师范大学基础教育改革与发展研究所教授、博士生导师,研究方向为中国教育史。

基金项目:上海市哲学社会科学“十二五”规划课题“中国社会发展变迁的教育动力探究”(2010BJY002);安徽省教育厅人文社会科学研究项目“师山学派研究”(2009SK202)。

收稿日期:2015-10-10