对内对外开放的枢纽与古代成都的三次崛起——重新认识成都在中国历史上的地位与作用

2016-04-14何一民

何一民

(四川大学 城市研究所,成都 610064)

对内对外开放的枢纽与古代成都的三次崛起

——重新认识成都在中国历史上的地位与作用

何一民

(四川大学 城市研究所,成都 610064)

摘要:从中观地理位置考察,成都地处四川盆地,受盆周山地自然地理条件的制约,进出盆地内外的交通十分不便。但是,如果将成都放在古代中国与亚洲的宏观地理中考察,成都则是北方丝绸之路、南方丝绸之路和长江经济带三大交通走廊和经济带的交汇点。以成都为起点的南方丝绸之路,早在秦汉以前就已经开通,并延续了2000多年的发展,成为古代中国内地与今云南、缅甸及东南亚等地进行经济文化交流的重要通道。汉武帝时期开通的北方丝绸之路,成都是北方丝绸之路的主要商品的供给地,成都所产丝绸产品蜀锦等在今丝绸之路沿线重要考古遗址都有大量发现。南北朝时期,当战乱使河西走廊交通受阻、从长安出发的北方丝绸之路中断之时,以成都为起点,经川西北草原进入甘南、青海,然后转入西域的“河南道”,成为新的丝绸之路,使中国内地与西北各政权及亚欧各国的贸易一直未曾中断。成都作为长江上游的政治、经济、文化中心,在先秦时期就与长江中下游地区保持非常密切的经济、文化关系,并通过长江各重要节点城市与海上丝绸之路发生直接或间接的联系。因而,成都在古代成为中国三大经济带的交汇点和交通、经济枢纽,由此推动了成都在先秦、汉和唐宋时期的三次崛起。

关键词:古成都;对内对外开放;中国古代三大经济带;枢纽性城市;古成都的三次崛起

笔者为何要提出重新认识成都在中国历史上的重要地位与作用这个问题,主要基于以下两点:一是长期以来人们(包括笔者本人在内)对成都在中国历史上的重要地位和作用的认识还不到位,存在一些误区,未能给予成都充分的肯定和评价[1];二是今天成都在改革开放的进程中取得了很大的成绩,城市的竞争力、影响力和知名度正在快速的提升,是世界范围内有着重要影响力和竞争力的城市。因而,重新认识成都在中国历史上的地位和作用,有助于对成都未来发展进行科学定位。

成都是一座拥有4500年城市文明史、3000多年城市建设史的文化名城。几千年来,虽然成都多次经历战争破坏,饱受摧残,但是成都的历史从未中断,城址不变,拓而不迁,城名不改,美誉不断,显示出强大的活力和深厚的文化底蕴。成都位于繁荣富饶、风光秀美,被称为“天府之国”的成都平原,优良的地理位置为它的发展奠定了坚实而稳定的自然环境和物质基础,广袤的成都平原以及广大的西南地区的资源在历史上向成都汇集,哺育了这座重要的城市。

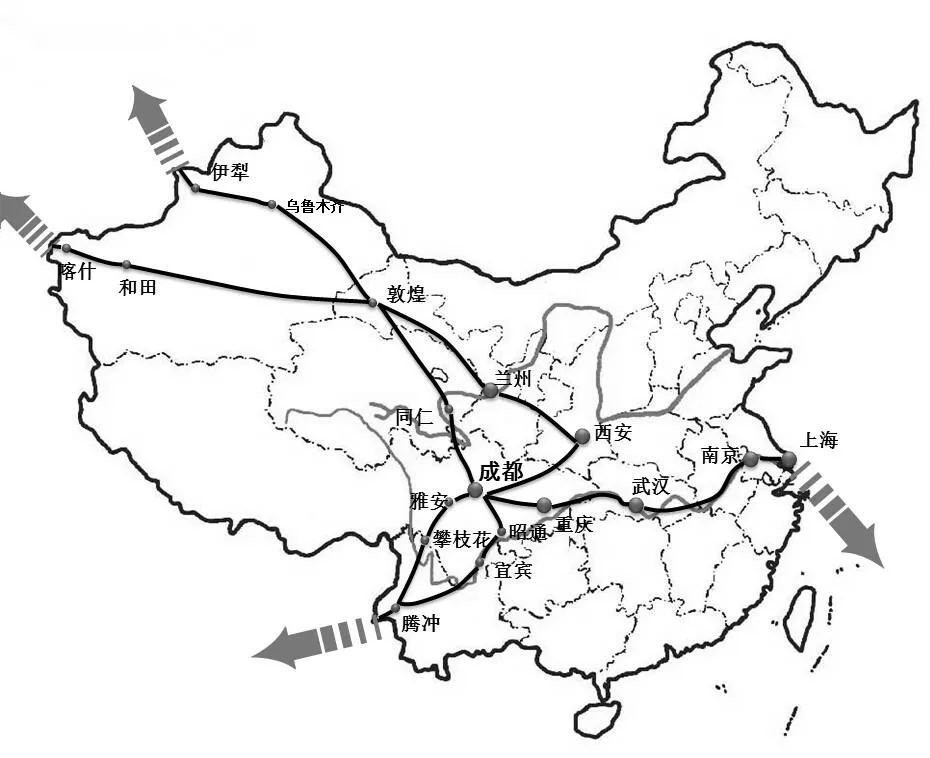

从中观地理位置来看,成都处于内陆的深处,四周为高山所环绕,四川盆地底部与边缘山地高度悬殊大,形成了封闭的地理环境,致使成都通往盆地外部的交通十分不便。尤其是在远古时期,人类生产力还相当落后,对自然环境的征服能力还十分低下,成都平原周边封闭式的地理环境对于成都对外交通和经济发展影响非常显著。地理上的封闭性,虽然给成都对外交通造成巨大困难,但这并不能阻止盆地内外的人们之间相互进行经济、文化交流,反而更加促进了古代蜀人对外开放开发的决心和勇气。早在先秦时期,四川盆地与北方的汉中、关中地区,西北甘肃、青海地区,南面的云南地区,东面的湖湘、江浙地区都有着十分密切的联系。如果把成都放在中国与亚洲的宏观地理中考察,成都地处北方丝绸之路、南方丝绸之路和长江运输线三大交通商贸网络体系的交汇点,成为中国内地连接西北—西域、西南—南亚、华中—华东—海外交通网络的枢纽性城市(见图1)。在汉唐时期,成都的这种特质表现得异常明显。因而,看似封闭的自然地理环境,反而成就了成都作为中国古代三大交通走廊和经济带的交汇点的区位优势。

图1.汉唐时期成都位于三大经济带枢纽示意图

汉代成都成为“五都”之一,唐代成都成为国际化大都市、被称为“扬一益二”,宋代成都成为世界第一种纸币“交子”的发源地,这些都与成都的开放开发及成为三大经济带的交汇点有着直接的关系。汉唐成都之所以发展成为当时闻名于世的大都会,原因固然很多,其中一个不可忽略的重要原因就是得益于北方丝绸之路的畅通、南方丝绸之路的持续发展和长江流域经济的繁荣与互动。正是成都具有这种独特的地理区位,促进了从先秦至汉唐时期成都的三次崛起。当前,成都正在出现第四次崛起,为成都重现汉唐时期的鼎盛发展创造着条件。因此,重新审视成都在中国历史上的重要地位和作用,不仅具有学术意义,而且具有重要的现实意义。

一成都与北方丝绸之路

“丝绸之路”的名称最早是由德国地理学家李希霍芬在1877年提出来的,主要是指公元前2世纪至公元13-14世纪横贯欧亚的陆路交通干线,是古代中国同亚欧各国进行经济、文化交流的通道,在这条路线上运送的物品以丝绸为大宗,故称为“丝绸之路”[2]。一般都将长安作为中国开展丝绸之路贸易的起点。但是,长安所在的关中地区并不盛产丝绸,长安对西域和亚欧各国贸易的丝绸都来自于中国其他地区,而成都就是北方丝绸之路主要商品丝绸制品的重要供给地。

汉唐时期,成都是中国丝绸织品的主要生产基地。中国是世界上桑蚕、蚕丝、丝绸的原产地,但并不是所有的地方都生产丝绸,更不是所有生产丝绸的地方都生产高品质的丝绸。以成都为中心的蜀地是传说中丝绸发明者嫘祖的故里,也是中国重要的丝绸生产地之一。古蜀时期的成都已拥有相当发达的丝绸生产工艺和生产系统[3-5];汉代成都的织锦业已经高度发达,成为朝廷赋税的重要来源之一。早在秦并蜀国时,秦国就在成都置锦官管理织锦。汉沿其制,并修筑锦官城,集中生产蜀锦。在汉代,蜀锦成为朝廷贡品,大量运至长安,并畅销于全国;蜀锦还是上层人士争相拥有的奢侈品和财富象征,汉王朝也多以蜀锦赏赐勋臣百官,动辄上千匹。据季羡林先生研究,“绫、绢和锦等丝织品还可用作交换货物的媒介”,“和金钱同时流通”[6]。汉代以成都为中心的蜀地丝织业,不论是产品数量还是质量,都领先于国内其他地区。《后汉书·隗嚣公孙述列传》所记载的蜀地“女工之业,覆衣天下”[7]卷十三,535,即是时人对蜀地纺织业(包括丝织在内)兴盛的高度概括。蜀锦在汉代已达到相当高的工艺水平,扬雄在《蜀都赋》中称:“尔乃其人自造奇锦,紌繏匪须,縿缘卢中,发文扬彩,转代无穷”[8]卷五十一,518,说明了蜀锦之华美。蜀锦的生产,主要集中在成都。左思《蜀都赋》说:“圜阓之里,伎巧之家,百室离房,机杼相和,贝锦斐成,濯色江波。”[9]卷四,89即是对汉至三国时期成都织锦业的发达和蜀锦生产流程的生动描述。秦汉至隋唐时期,中国的锦织品基本上都是蜀锦,故南朝刘宋人山谦之在《丹阳记》中说:“江东历代尚未有锦,而成都独称妙。”[10]卷八一五,3622东汉时期,成都的织锦技术达到世界领先水平,其织锦质量和图案之美丽无可匹敌。近年在成都老官山出土的东汉织机模型,经复原后的实物,充分证明了此一时期成都织锦技术已经进入相当高的阶段。三国时期,秦淮以北地区的温度普遍下降,山东、河南等地的蚕桑业受到严重影响,襄邑等地的丝织业受到沉重打击而衰落,成都作为全国最大的丝织业制造中心,其产品供给海内外,其垄断地位一直保持到隋唐。民国朱启钤先生在《丝绣笔记》中说:“魏晋以来,蜀锦勃兴,几欲夺襄邑之席。于是襄邑乃一变而织成,遂使锦绫专为蜀有。”[11]卷上,1当代丝绸考古学家武敏先生认为:“成都地区是我国织锦最早产地之一,魏晋以后,织锦已专为蜀有”,“从南北朝到隋乃至唐初,在全国范围内能提供织锦作为贸易商品的,只有成都地区”[3]。隋唐时期成都的丝织业有更大的发展,《隋书·地理志》有成都“人多工巧,绫锦雕镂之妙,侔于上国”[12]卷二十九,830之说,费著《蜀锦谱》亦说:“蜀以锦擅名天下,该城名以锦官,江名以濯锦。”[13]1蜀锦织造技术在此一时期达到了炉火纯青的地步。唐代成都的丝织品种类甚多,仅进贡的丝织品就有绢、绞、罗、单丝罗、袖、高抒衫段、双圳等7种[14]卷三《户部·郎中条》,71。唐中宗时,益州所献“单丝碧罗笼裙”,就是当时成都丝织业精湛水平的代表作,其裙“镂金为花鸟,细如丝发,大如黍米,眼鼻嘴甲皆备,隙视者方见之”[15]卷三十四《五行志》,878。后蜀时,成都的工匠能够一梭织成三幅宽的无缝锦被,时人称为“鸳表”。另外,成都的丝织业规模庞大。唐玄宗时期,益州一次上解京城的丝绸织品可达10万匹[13]1。蜀中成都等地所产的丝织品,不仅能够满足蜀地官民的需求,而且还可以大量向外输出,特别是通过北方丝绸之路向西域、欧亚等地输出。

近数十年来,在新疆和北方丝绸之路沿线多个地区的考古发掘中,发现了数量较多的成都所产织锦等丝绸实物。如在新疆吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓古墓群先后出土了大批精美的丝织品,经过研究考证,这些丝织品是产自蜀地的蜀锦[3]。另外,考古人员在今青海海西自治州都兰县热水乡、夏日哈乡唐代吐蕃(含吐谷浑遗族)墓葬中也发掘出大批精美的丝织品,其中以蜀锦为主,其蜀锦的考古年代从北朝后期至盛唐时期[16]91。1995年,中日考古学者在对新疆尼雅遗址1号墓地的发掘中,发现了一块织有“五星出东方利中国”文字的织锦,经考证为三国时期蜀锦。据四川师范大学巴蜀文化研究中心主任段渝教授在对北方丝绸之路的蜀锦进行研究后发现:“汉代及以后出西域,西行中亚、西亚并抵东罗马安都奥克(Antioch,即《魏略·西戎传》中的安谷城)的北方丝绸之路,其国际贸易中丝绸居多,而丝绸大宗来自四川。新疆吐鲁番阿斯塔那-哈拉和卓古墓群出土的大批织锦,多为蜀锦,其年代从汉代到南北朝、唐代均有。”“比如,新疆博物馆所藏的唐代丝织物残片‘连珠龙纹锦’背面,就有墨书题记‘双流县,景云元年,折调细绩一匹,八月官,主薄史渝’。这是迄今为止国内出土的罕见的有出产地记录的丝织物。此外,在吐鲁番出土唐代文书中还有‘益州半臂’‘梓州小练’等蜀锦蜀绸名目,并标有上、中、下三等价格,真实地反映出了四川丝绸在西域贸易情况。”[17]成都博物院院长、成都市文物考古研究所所长王毅教授认为:“以往,蜀锦在丝绸之路沿途屡屡被发掘出来,这次在成都发掘出用于生产蜀锦的工具,印证了成都在丝绸之路中的重要作用,证明其是丝绸之路的南起点。”“丝绸之路横贯欧亚大陆,丝绸作为特殊的贸易品,是其最重要的载体。而蜀锦,则是丝绸之路的一个重要支撑。”[18]可以说,在汉唐时期,成都是中国主要的丝绸生产地,为千余年间北方丝绸之路贸易提供了源源不断的丝绸商品。

从汉代至唐宋,由成都进入北方丝绸之路的交通要道主要有川陕交通要道和“河南道”。汉唐时期,成都作为中国丝绸产品的主要制造中心,与北方丝绸之路有着密切的关系,成都以及蜀地的丝绸等产品主要通过川陕交通线以及“河南道”,持续不断地运往西域和亚欧各国。而在南北朝大分裂时期,当北方丝绸之路的川陕道因战乱出现中断时,成都则通过“河南道”,继续推动北方丝绸之路贸易的发展。

(1)成都—西安—北方丝绸之路。成都与关中地区的陆路交通在先秦时期就已经开通。川陕相邻,却囿于秦岭、大巴山的天然阻隔,交通艰险。自先秦以至汉唐,古人凭借智慧,根据地形、河流等自然条件,在川陕之间打通了数条沟通两地的道路,其中最主要的、持续时间最长的就是金牛道、褒斜道和故道,“在川陕之间形成了以这三条道为主干的如同毛细血管一般的交通网络和贸易网络”[19]。汉唐盛世时期,在社会安定的正常贸易条件下,成都的丝绸等商品主要是通过金牛道,或褒斜道,或嘉陵道(故道)进入关中,再从关中出发,沿河西走廊,以达西域,然后再源源不断地输往欧亚。同样,欧亚的产品及文化思想等也通过这条路线进入西南内陆的巴蜀之地,并以成都为集散地,与西南各地发生直接或间接的联系和交流。从西汉张骞“凿空”西域,一直到西晋,强盛的北方中原王朝保持着对河西走廊及西域的控制和影响,因而中原与西域的往来和交流主要通过关中—河西走廊—西域这条北方丝绸的主线来实现①。此一时期,成都所生产的蜀锦主要通过川陕道路进入关中,在长安集散,然后沿着长安—河西走廊—西域这条丝路销往西域和欧亚等国。不容否认的是,汉代除了商人向西域运输丝绸织品之外,中国皇帝经常性、大量地对西域各国统治者赏赐蜀锦等丝织品,也是西域丝绸的重要来源之一。

(2)成都—“河南道”—北方丝绸之路。西晋末年,中原发生严重动乱,传统的从长安出发经由河西走廊的丝路贸易严重受阻。公元4世纪初,割据甘肃、青海、宁夏和新疆地区的前凉政权,出于政治、经济、军事的需要,开始经营绕过关中,经由今青海、甘肃和川西北进入西南内地的交通要道。前凉政权灭亡以后,统治这一区域的吐谷浑统治者,为了缓解来自北方各政权的政治、军事压力,提升前凉政权在中国政治舞台上的地位,也为了从南朝输入先进的汉文化和蜀锦等产品,也十分重视开发和经营这条交通要道。因吐谷浑统治者曾接受南朝刘宋国“河南王”的册封,其国也被称为“河南国”,故这条从位于青海湖畔的吐谷浑王都伏俟城出发,经贵德、同仁,进入甘南,经若尔盖草原,再从松潘城顺岷江河谷而下,经茂县、灌县,抵达成都的这条道路,被称为“河南道”[20]。《南齐书》明确记载:成都“西通芮芮、河南,亦如汉武威、张掖为西域之道也”[21]卷十五《州郡志》,34-35。“河南道”成为南北朝时期开辟的一条新丝绸之路。这条道路以成都为起点,至青海伏俟城,然后再西向到鄯善、且末,进而通往亚欧各地。有研究者认为:“这条丝道有三个鲜明的特点:其一,它的北段绕开了中央王朝的管辖区,而在边疆少数民族政权控制的地域内展开;其二,它的全程基本上是溯岷江而行;其三,其沿线的民族多为少数民族,如湔氐、蚕陵、冉駹、白马、邓至等”[20]。当中原的汉、唐两朝政权对西域能够有效管控的时候,北方丝绸之路能保持相当的畅通,成都通过长安或者洛阳连接上北方丝路,进入“外面的世界”。在南北朝时期,传统的长安—河西走廊—西域的丝绸之路受阻,避开河西走廊的“河南道”开始发挥重要的作用,成为西南和长江中下游地区“通好吐谷浑及西域诸国,而且是北通柔然的唯一道路,虽曲折遥远,却安全可靠”[16]114。成都的蜀锦也正是通过“河南道”运往吐谷浑、柔然(突厥),再经由他们的商人转手销往西域和亚欧等国。另外,此一时期,不仅是成都的蜀锦产品,还有来自南朝各地的各种商品,也大多经由成都,从河南道踏上北方丝绸之路,销往亚欧等国;同样,来自亚欧等国的商品也大致沿着这样的路线进入中国内陆地区,先是在成都集散,然后再分销到西南、江南各地。河南道成为魏晋南北朝时期,以成都、伏俟城为枢纽,连接中国内陆地区与西域、亚欧的主要交通路线。

在丝绸之路上活跃的群体,除了商人外,还有官方使团,南北朝时期的成都在沟通东南政权与西北各民族政权之间发挥了重要的作用。长安—河西走廊—西域这条丝路主线畅通时,中原王朝与外国的政治外交主要是在长安、洛阳等城市进行;但在南北朝时期,传统的丝路干道受阻,前凉政权和“河南国”等西北地方政权与南朝有着密切的政治、经济联系,同时南朝也多次派出使团前往西北地区,其交通路线多是以成都为中心,经河南道来往。相关史书也有大量记载。如《南齐书》记载:“芮芮常由河南道抵益州”,“升明三年,太祖辅政,遣骁骑将军王洪范使芮芮,期共伐魏虏”[21]卷五十九《芮芮虏》,1759;《资治通鉴》亦明确记载:王洪范即是从河南道出使西域,“自蜀出吐谷浑,历西域乃得达”[22]卷一三五,4233。因而,此一时期,无论是南朝的使团,还是西北各政权的使团,都是以成都为枢纽,或东南而下,或西北而上,进行政治外交和经济活动。在长达数百年的时间内,成都成为连接西北“河南道”和东南长江中下游地区的重要政治枢纽。

文化交流也是北方丝绸之路的重要活动。成都作为西南的商贸中心、交通枢纽、文化中心,也成为南亚、中亚各国与中国内陆和东南地区进行文化交流的枢纽,特别是南北朝时期成都在佛教向中国内地传播过程中起到十分重要的中转作用。其时,佛教东传的一个重要路线就是从中亚经过西域,进入青海、甘肃,经川西北,到成都汇集,然后再由成都向西南扩散,并沿长江而下传播到建康等城市[23]。南北朝时期,有诸多僧人或僧团行走于“河南道”上,多以成都为中转地。据记载:北印度僧人昙摩蜜多(356-442),从龟兹经流沙、敦煌至凉州,于元嘉元年(424)辗转至蜀,在成都停留后,再沿江而下,经荆州至建康;又有西域僧人畺良耶舍,“元嘉十九年,西游岷蜀弘法”,后从成都至建康,翻译了大量的佛经;高僧释智猛,“以元嘉十四年入蜀,十六年七月造传纪所游历”,元嘉末卒于成都[24]52-54。由于成都是佛教传入中国的重要节点,因而佛教也在成都及周边地区广泛传播,不仅使成都地区的寺庙数量众多,而且还因各地佛教在成都汇集,形成了佛教文化的多元化发展态势。这从唐代石窟造像中的一些佛陀像的样式可以得到反映。这些佛陀像服饰,既有中亚犍陀罗服式,也有中国服式,还有北印度笈多风格服饰[25-27],其中的中亚犍陀罗服式风格应该是由中亚通过丝绸之路传入成都的。

通过对北方丝绸之路的考察,可以发现,丝绸之路并不是单线式的,而是由多个交通线路相互联系形成的一个庞大的道路交通网络体系。该网络体系在中国境内的重要节点城市,除了有长安、洛阳、敦煌以及西域诸城外,还有西南的中心城市成都。汉唐时期,成都作为丝绸织品的主要原产地,支撑着丝绸之路的丝绸贸易,其丝绸产品在和平时期经过川陕道运至长安,再运至西域,被商人们带向世界各地;同时,来自欧亚大陆的域外产品和文化也通过这个交通网络进入成都,然后再向成都平原扩散,并进入到西南各地和长江中下游地区。在南北朝战乱年代,当河西走廊交通受阻后,成都则通过河南道与西域等地区保持着密切的经济、文化交流,成为北方丝绸之路南线的原点,从而使丝绸之路贸易在南北朝时期一直得以保持而未曾中断。

二成都与南方丝绸之路

今人所称南方丝绸之路,即古人所指的“蜀—身毒道”,是以成都为起点,经今云南、缅甸,到达身毒(印度)等南亚各国的一条陆路重要交通线,总长2000多公里,在汉武帝时张骞通西域之前便已存在,是古代中国南部一条重要的国际商贸通道之一。“蜀—身毒道”的出现,可追溯到3000多年前的古蜀三星堆文化和十二桥文化时期,早期蜀地的丝绸即曾通过“蜀—身毒道”远销南亚,被印度阿萨姆人称为“蜀布”。20世纪的考古发现也证实了成都地区与东南亚、南亚国家早就有着经济、文化往来。20世纪80—90年代,考古工作者在成都附近的广汉三星堆商周时期遗址出土了若干海贝、象牙等文物,经研究证实,这些实物来自海外异邦。有研究者认为,三星堆出土的象牙、海贝,不排除通过“蜀—身毒道”从印度舶来的这种可能性,因为“这两类物品的大宗产地,还是在西、南亚及印度洋沿岸”[28]43。广汉三星堆遗址还出土了数量较多的齿贝,“据生物学家考证,此类齿贝仅产于印、缅温暖的海域”[29]283。另外,在越南北部东山文化遗址出土的凹刃玉凿、领玉璧、玉璋等,都与三星堆、金沙遗址出土物样式一致。凡此种种,我们不难发现,古蜀国其实很早便通过“蜀—身毒道”与域外发生联系。

目前,学界比较一致的看法是:“蜀—身毒道”应在西汉以前就开通,商业贸易往来已具备一定规模。秦并蜀后,蜀太守李冰曾“开僰道、通文井江”,开始对“西南夷”地区进行开发。秦始皇统一中国后,进一步加强了对“西南夷”地区的经略,派“常頞略通五尺道”,五尽道即成为成都通往今云南的重要交通要道,此条道路的重新开通,促进了成都与今云南、印度等地的经济联系[30]。据《史记·大宛列传》记载,张骞向汉武帝奏称:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布。问曰:‘安得此?’大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒。身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,大与大夏同……以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。今身毒国又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。”汉武帝根据张骞的汇报,随即派出密使前往四川、云南考察,准备打通一条以成都为出发点,通往云南和印度的商道,虽然这个计划因云南地方势力的阻拦没有成功,但是还是得到一个信息,即在云南以西“可千余里有乘象国,名曰滇越,而蜀贾奸出物者或至焉”[31]卷一二三《大宛列传》,3166。据考证,滇越即东印度阿萨姆地方的迦摩缕波国[32]。这表明蜀地与南亚诸国很早就有商贸往来,蜀商在此一时期相当活跃。汉武帝时,汉王朝不断加强对西南地区的交通开发。据《史记》载:汉武帝曾先后令唐蒙、司马相如“始开西南夷,凿山通道千余里,以广巴蜀”,“发巴蜀治南夷道,又发卒万人治雁门阻险”,“通西南夷道”;“司马长卿便略定西夷,邛、笮、冉、駹、斯榆之君皆请为内臣。除边关,关益斥,西至沫、若水,南至牂牁为徼,通零关道,桥孙水以通邛都”[31]卷一一七《司马相如列传》,3048-3051。元封二年(109),汉武帝再次派军从成都出发,分东西两路,进入今云南地区,“往击昆明之遮汉使者”,此役汉军大胜,汉王朝相继在西南地区设置牂牁、沈黎、汶山、武都等郡,从成都出发的“蜀—身毒道”可直通洱海。汉孝武帝时,置雟唐(今云南保山)、不韦(今云南施甸)两县,开通了洱海至中缅边境的博南道,官民可“通博南山,渡兰沧水、耆溪”,直抵今缅甸边境。东汉时期,中央王朝为有力地控制西南地区和这条对外交通线,于永平十二年(69)设立永昌郡(治所在今云南保山)。至此,博南道、西夷道、南夷道三条干线连成一线,全面开通。“蜀—身毒道”在中国境内的道路,从民间开发的商道开始成为中央政府管辖的官道,成都与“西南夷”地区的交通得到极大改善,由此促进了沿线城市商品经济的发展。1938年,有人在腾冲城西八里宝峰山下的核桃园荒冢中,发现了数十枚五株钱[33]卷一《还乡吟·汉五铢钱》。1979年3月,考古工作者在大理洱海东边的小岛上出土了一罐古钱币,内装双五铢钱13枚,另有王莽时期的“大泉五十”和“大布黄千”钱币共332枚[34]。在云南西部和西南部,发现有汉代中原的货币,充分证明中原与云南在汉代存在贸易活动,是“蜀—身毒道”存在商品经济并较为活跃的一个证据。在唐代,“蜀—身毒道”仍然持续发展。骠国使团献乐的队伍就是沿着“蜀—身毒道”来回,献乐使团到达大理后,经成都到达唐都长安,“自羊咩城西至永昌郡……西渡怒江……至诸葛亮城(龙陵)……南至乐城……入骠国境,经万公等八部落,至犀利城七百里……至骠国(指都城)……西度黑山,至东天竺迦摩波国……又西北渡迦罗都河至奔那伐檀那国……又西南至中天竺国东境恒河南岸羯朱罗国……西至摩羯陀国”[35]68-70。

目前,有大量文献资料和考古发掘实物可以证明,南方丝绸之路的发展,与中央政府对西南地区的经略和开发有着直接的关系。每当中央政府力量增强时,南方丝绸之路的通畅就得到保障;而当中央政府力量薄弱时,南方丝绸之路的交通和贸易就会受阻。中央政府加强对南方丝绸之路的开拓和保护,不仅有经济目的,更重要的还是政治目的——拓展疆域、加强统治、稳定边疆。因而,从汉代以后,历朝中央政府都积极地采取多种措施来保障该交通线的畅通和发展;成都作为西南大都会,也一直是历代中原王朝统治者在政治上经营西南少数民族地区的“桥头堡”。

在南方丝绸之路的发展进程中,除了中央和各级政府发挥重要作用外,作为贸易主体的商人也在其中发挥了巨大作用。早在南方丝绸之路还未显露于世之前,在商业利益的驱动下,大量的蜀商或滇商就已经在这条商路上开展频繁的贸易活动。尽管历经无数的变乱,以逐利为目的商人群体,依旧维持着这条道路的畅通,使其不至于衰落。如东汉时期,汉王朝一度因北方匈奴边患严重而“专力事匈奴”,无暇兼顾南方,于是关闭了蜀郡边徼,但是商人们为利所趋,经常“窃出商贾,取其筰马、僰僮、髦牛,以此巴蜀殷富”[31]卷一一六《西南夷列传》,2992-2993。《三国志》卷三十裴松之注引鱼豢《魏略·西戎传》云:“盘越国,一名汉越王,在天竺东南数千里,与益部近,其大小与中国人等,蜀人贾似至焉。”[36]《魏书三十》,860事实上,以成都为起点的南方丝绸之路贸易在汉以后从来没有停止过,这使得四川地区能够不断地与云南、贵州等地以及东南亚诸国进行物资和文化交流,官方使者和民间人士“沿南方丝绸之路把汉族先进的农具、农耕技术、种桑技术、农作经验等带到了中缅边境,后来,这些技术再南传到缅甸等地”[37]387,对东南亚经济、社会的发展产生了很大的影响。

南方丝绸之路不仅是商贸之路,也是文化传播之路。中国道教正是从成都通过“蜀—身毒道”,传播到南亚,并对印度佛教密宗产生了巨大的影响[38]78-87,88-95;而西亚、中亚一带的动物造像艺术文化,在东汉时期也对以成都为中心的蜀地大型石兽造像产生了深刻的影响,成都、雅安等地区出土的为数较多的东汉“天马”造像画像砖和画像石等就是很好的证明[39]305-323。正如有学者所认为的,“南方丝绸之路的开通,在很大程度上与汉帝国对西南边疆的经营开发这一宏大的历史背景有着密切的关系”,“汉族与羌氐、旄牛、南夷这样一些具有很强流动性的民族在相互交往的过程中,不同文化因素彼此之间的交流和传播常常可以很快的速度达到极为广阔的空间”[39]305-323。

三成都与长江经济带

成都居长江主要支流岷江中游的成都平原,密集的水网使成都可以通过岷江连接长江,与长江沿线城市能够发生密切的经济、文化联系,既可连接荆楚湖湘,又可再下行与东吴互通,乃至与海上丝绸之路相联系。因而,将成都通过长江东向的对外联系和通过南北丝绸之路的对外交往结合起来考察古代成都,可以更加全面地总结成都在古代中国对外交往中的枢纽和中心地位。

目前学界对以成都为起点的南方丝绸之路已有大量研究,通过南方丝绸之路,成都与南亚印度等国进行贸易往来已成定论。近年来,学术界对成都与北方丝绸之路的联系也得了到确认。因此,成都在汉唐时期处于南来北往的交汇点,成为中国对外开放的一个枢纽,已基本得到认可。但是,对于该时期成都沿长江东向的交流,成都在长江流域的地位,成都在历史上是否与海上丝绸之路发生联系等方面,则较少被人提及和研究。因而,在综合现有研究成果的基础上,本文将进一步探讨汉唐时期成都在长江流域的地位以及成都向东与海上丝绸之路的联系。

(一)汉唐时期成都在长江流域的地位

早在先秦时期,成都就与长江中下游有着密切的经济、文化交流,成都金沙遗址所发掘的玉琮就与良渚遗址的玉琮在形制和工艺上十分相似,而开明王朝的开国之君鳖灵系长江中游人氏也反映了这种联系。长江作为横贯中国东西的一条水上交通大动脉,在古代中国交通发展过程中扮演着极为重要的角色。长江上游的蜀地正是依托长江航运将各种丰富手工业、农业产品运输出去,得以与长江流域各地进行互通有无。汉唐时期,成都作为长江上游的政治、经济、文化中心,同时也是长江航运上游的起点,在长江流域占据重要的地位。

成都虽然受到四川盆地地理环境的制约,陆路交通不便,但水上交通则有着天然之利。成都所处的岷江,自古便具备通航的条件,沿岷江而下,即可东入长江,经三峡,出夔门,可直达楚、吴。《战国策》载:“秦西有巴蜀,方船积粟,起于汶山,徇江而下,至郢三千余里”,“蜀地之甲,轻舟浮于汶(指岷江),乘夏水而下江,五日而至郢”[40]卷十四《楚策一》,155;卷三十《燕策二》,340。成都人早在开明王朝时期就表现出高度的开放性,突破闭塞的地形,积极向外拓展,沿江顺流而下即为突破交通闭塞的一个关键点。秦人李冰任蜀太守时治理岷江,修筑都江堰,将岷江分为内、外二江,内江流经成都城外,东流而下,在嘉州(今乐山市)与青衣江汇合,至今宜宾与金沙江相汇,因而古代成都的水上交通十分便利。西汉以后,历朝地方官员都将岷江治理作为重要的政务之一,使成都以下的岷江河道更为通畅。

从成都经岷江至长江的航运作用,早已为先秦和秦以后各朝军事和经济活动所证实。如汉高祖刘邦就曾以成都平原作为战略后方,以蜀地的物产支援前方。据《华阳国志》记载:公元前316年,秦灭蜀后,秦将司马错、张若在成都等地造船积粟,率巴蜀之众10万,大舶船万艘,米600万斗,日行300里,浮江伐楚;汉高祖五年(前202),萧何发蜀地“万船”载军粮沿江而下支援前线[41]卷三《蜀志》,194,214。汉武帝时,江南、山东发生水灾,汉武帝两次诏令调拨“巴蜀之粟”以解江南之困,数以万石的巴蜀之粟通过岷江—长江航道运至灾区,赈救灾民。三国时期,费祎自成都出使吴国,诸葛亮在成都城南的万里桥畔为其饯行,称“万里之行始于此矣”;吴、蜀两国正是通过长江进行各种经贸和文化交往,特别是丝绸贸易十分兴盛。西晋灭蜀汉之后,为了攻打吴国,派大将王浚为益州刺史,在成都等沿江城市修造大船;公元280年,王浚率水军数万余之众,由成都浮江东下,自江州(重庆)、夏口(武昌),直达建业,远比晋武帝所派出的其他五路陆路大军速度为快,孙吴皇帝孙皓自知大势已去乃主动请降。史称:王浚所率蜀中舟师,“舟楫之盛,自古未有”[42]卷三十九《王浚传》,315。隋唐时期,随着大运河的开通,全国航运交通走向兴盛,成都通过长江航运又与大运河商旅建立了直接的经贸往来,其经济和文化与全国各地的交流更加方便和密切,成都不仅“水程通海货,地利杂吴风”,而且城外锦江“运漕商旅,往来不绝”,“舳舻相继”[43]户纶五,3178,与“交、广、荆、扬、越等州”有着密切的经济往来,对全国经济产生了重要的影响。

综观先秦至唐宋时期,以成都为中心的长江上游地区,“成为中央政府重要财赋之区和战略要地”[44]。顾祖禹在《读史方舆纪要》中指出:“四川非坐守之地也。以四川而争天下,上之足以王,次之足以霸;恃其险而坐守之,必至于亡。”[45]2815成都对于中央政府除了政治、军事上的作用外,还以其发达的经济对长江中下游地区产生了深刻的影响,不仅推动了长江中下游地区手工业和商业的发展,而且还担负了连接剑南西川和江淮地区商业运输的重任。唐代诗人杜甫在诗中写道:“风烟渺吴蜀,舟楫通盐麻”,“蜀麻吴盐自古通,万斛之舟行若风”[46]卷二二九,2507;杜牧曰:“蜀船红锦重,越橐水沉堆”[47]卷五二二,6008;李白则称“千里江陵一日还”[48]卷一八一,1844。唐宋时期,成都十分富饶,农业也非常发达,成都虽然远处西蜀,却是关中地区粮食的主要供应地之一,川中漕粮顺江源源而下,船行至扬州再转入运河,再西北而行。在历朝统治者的强制性推动下,成都依托岷江—长江航运,与长江流域各主要城市发生了密切而广泛的联系,特别是江南地区的丝绸业受蜀地影响巨大。成都是蜀锦的故乡,是中国丝绸文化重要的发源地和主要生产地,蜀锦以其品质精美华丽、体积小、价格贵而风靡天下,其产品和技术多流向长江中下游地区,推动了江南云锦等丝绸织品的兴起。考古人员在湖南长沙、湖北江陵等地的汉墓都曾发现过战国蜀锦,蜀锦在三国时更成为蜀汉对吴魏贸易的专利品,出现“魏则市于吴,吴亦资于西蜀”[10]的贸易格局,而这些物资交流正是从成都通过岷江—长江航运来实现的。中唐以后,地处长江上游的成都和位于长江下游的扬州,同为全国最繁华的两大商业都会,成都与长江中下游的经济文化往来在唐宋时期到达一个高峰。直到元以后,成都经济因战乱而衰落,其在全国的地位和作用才迅速下降。

(二)以成都为中心的蜀文化与长江中下游文化有着长期的互动

中华文明“多元一体”,在长达数千年的发展过程中,中国各地各民族依托各自的自然地理和人文地理环境,以生产力发展水平为基础,形成具有一定认同性和共通性的文化体系。就整个中华文明而言,可分为长江流域文化、黄河流域文化、蒙古草原文化、西藏高原文化、西域文化等多种文化体系,成都所处的蜀文化属于长江流域文化中的重要组成部分,在长江文化中始终属于主体文化,占有举足轻重的重要地位②[49]。以成都为中心的蜀文化,与长江中下游地区的文化,交流联系非常广泛,相互影响、相互渗透以及相互补充。除了大量文献记载有蜀文化与楚文化、吴文化之间的联系外,近年来在长江中下游地区的考古发掘中还发现了大量文物,可以直接揭示成都文化与长江流域其他区域文化的交流状况。如在长沙马王堆汉墓中出土了成都造的精美漆器,在安徽马鞍山市雨山三国东吴朱然墓中出土了一批彩绘精美的漆器代表作,漆案底部朱漆书“蜀郡造作牢”和“蜀郡作牢”铭文,均为蜀郡官府作坊所制造的器物。成都物产丰富,对外贸易上不仅有风靡天下的蜀锦、漆器,而且麻、茶等均是商贸大宗。以成都为中心的蜀地,也是中国最早人工种茶的发源地和茶文化传播中心,蜀茶文化及其他文化正是沿着长江而下,向东部广大地区乃至向海外传播和推广。具体而言,大约在西汉时期,种茶业始由巴蜀传到今湖北、湖南一带;到东汉或三国时,种茶业又由荆楚地区进一步向长江下游传播。蜀文化在长江流域具有很强的活力,与长江中下游的楚湘文化、吴越文化相互作用,相互影响。因此,在关注蜀文化与其他文化间的交流与融合过程中,也许能进一步揭示出成都在长江流域的地位和贡献。

(三)成都与海上丝绸之路的联系

汉唐时期成都与长江流域的联系已有大量的资料可以直接证明,那么进一步思考:成都与海上丝绸之路是否也发生了联系?蜀商直接或间接开展海外贸易是否也存在可能性?目前有一定的资料可以表明,成都通过长江经济带与海上丝绸之路及海外各地发生联系是存在一定可能性的。这可从蜀地与海上丝绸之路主港的联系、蜀地的交通以及蜀商等方面进行探讨。

1.成都与海上丝绸之路主港的联系

要探讨蜀地与海上丝绸之路的联系,必须先探讨蜀地与海上丝绸之路主港的联系问题,即蜀地是否是海上丝绸之路主港的经济腹地。成都只有通过与海上丝绸之路主港发生联系,才能与海外国家发生直接或间接的关系。沿着此一思路,需要考察成都在汉唐时期与海上丝绸之路的主港徐闻以及广州等地的关系问题。

海上丝绸之路是古代中国与亚、欧及世界各地进行商业贸易和文化交流的海上通道,以东海起航线和南海起航线多个港口为主所形成的国际贸易网。现有研究表明,海上丝绸之路形成于秦汉时期,发展于三国隋朝时期,繁荣于唐宋时期,转变于明清时期。从南海起航的海上交通是目前已知的最为古老的海上航线。秦汉时期,南海“海上丝绸之路”始发港——徐闻古港,位于中国大陆最南端雷州半岛南部。此一地区很早就有人类的活动,先秦时期就成为中国海上贸易的重要港口。汉武帝元鼎六年(前111)始建县,徐闻港开始变得十分兴盛,成为汉代对外贸易的重要口岸之一。另外,北部湾东北部地区的合浦港也在先秦时期开始早期对外贸易。秦以后,灵渠开通,促进了中原地区与北部湾的经济、文化联系,由此促进合浦港在汉代崛起,成为当时与东南亚、南亚各国进行贸易的重要口岸。东汉时期,番禺(广州)兴起,取代徐闻、合浦,成为南海海上丝绸之路的主港。宋末至元代,泉州成为中国对外贸易的第一大港。明初实行海禁,后因倭寇作乱,泉州港也逐渐衰落,漳州月港则兴起,取代其主港地位。从海上丝绸之路主港的变迁可以发现,中国的海上贸易有由南海向东海转移的趋势,这与中国历代政治经济发展的趋势变化息息相关。

目前要从文献上找到直接的史料,证明成都与这些港口有着经济联系较为困难,但仍然可以从海上丝绸之路主港的考古发掘中寻找到蛛丝马迹。但是,考古发掘具有一定的偶然性,仅能提供零散的材料,不能提供系统的、大量的证据。从考古发掘和前人研究的资料来看,汉代巴蜀的影响已经远及南海沿岸。1960年,广州三元里发掘的汉墓中出土了漆扁壶,而漆扁壶最早是在四川青川考古中发掘出来的。在汉代,成都是制作漆器的主要城市,漆扁壶是蜀地传统的漆器形状。故有研究者认为,三元里汉墓中发现的漆扁壶的器物形状明显受蜀地的影响,可能是秦朝修筑新道后在巴蜀地区或楚国故地(楚地漆器生产受巴蜀的影响)的漆器产品的影响推动下生产出来的[50]。此外,对南方丝绸之路的研究也表明,在汉代尚有一条通往越南的水陆兼程的交通线路,通过此路由蜀入滇,西至大理,再沿红河可抵达越南河内,由河内出海则可通东南亚各国。有研究者认为,这就是沟通蜀地、云南与中南半岛最古老的一条水道[51]。以上两点似可表明汉代成都已经开始与南海地区发生某种程度的经济、文化联系,进而通过海上丝绸之路与海外发生联系。

2.蜀商与海上丝绸之路的贸易

汉唐时期,蜀地货物行销全国,表明巴蜀商人已经具备长途贸易的能力。蜀地商人通过直接或间接的方式将巴蜀货物销往全国各地,在对外联系上起到先锋作用。因而,蜀商通过长江航运,将大量蜀地所产货物运输到沿海港口,是具备这样的可能性的。有研究者通过对活跃于南北丝绸之路以及各通都大邑的蜀商的考察认为,早在西汉前期,蜀商已经“遍布长安、番禺等国内通都大邑,把蜀地商品远销至西域、中亚、印度、东南亚、东北亚等地;蜀商还充当了南方走私贸易的主角,内地与西南夷和南越国的走私活动主要为蜀商所为”[52]。《史记·货殖列传》将卓氏和程郑两位蜀商放在西汉初年12位货殖高手和富商大贾之首,可见当时蜀商在全国的地位和活跃程度。蜀商的贸易活动可能已经通过以直接贸易和接力式的间接贸易相结合的方式,将蜀地所生产的物品和文化带到全国各地乃至异域。从南北丝绸之路发现的蜀地物产来看,蜀商在汉唐时期对成都的对外交流起到了巨大的推动作用,其活动能力已不容小觑,对沿长江向东乃至向海上扩展贸易也具备某种可能性。

汉唐时期成都与长江流域各地区已经有了大量的贸易往来,蜀地货物遍及全国,蜀地文化也通过各种途径向外传播,与长江流域各种文化进行交流、融合。此一时期,蜀商已经具备了长途贸易的能力,在繁忙的南北丝绸之路和长江航线上都有蜀地物产和蜀商的身影。成都地处四川盆地,四面环山,闭塞的地形并未使成都形成保守的文化,相反蜀商大胆地利用其聪明才智,在崇山峻岭、高山峡谷以及悬崖峭壁间探索开凿出一条条通往各地的贸易路线,蜀道之难并没能阻止蜀商的脚步,蜀地物产北越秦岭、大巴山,东出夔门,西走龙门山地,南下滇池,以至异邦,成都作为一个中心和枢纽,或影响全国,或影响巴蜀,从未断绝。正因为如此,世界第一种纸币“交子”才会在成都产生。

四三大经济带交汇与成都历史上的三次崛起

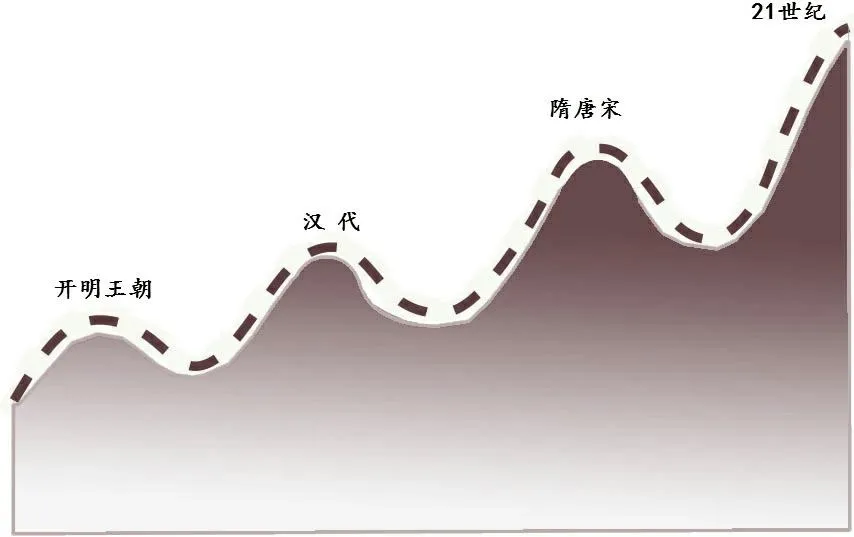

成都位于中国大陆西部,四周有群山环绕,对外交通的艰难性虽然对成都的发展存在一定程度的影响,但数千年来成都的发展也是波澜起伏、有盛有衰的,总体上呈现波浪式上升发展态势(见图2)。

图2.成都历史发展趋势图

在成都的发展历史上曾出现过三次崛起,而每一次崛起,不仅对成都城市自身的发展产生了深远影响,也对中国历史发展产生了重要的影响。而成都的每一次崛起,又与三大经济带的交汇有着密切的关系。

(一)从宝墩古城到金沙遗址:以成都为中心的长江上游文明中心崛起

20世纪以来,人们开始摆脱偏见,认识到人类文明起源具有多源性。从世界范围看,并非欧洲才是文明起源中心;而在中国,也并非只有黄河流域才是中华文明唯一的发源地。大量早期古城的发掘和发现让人叹为观止,以致考古学界用“满天星斗”来形容中国早期城市和文明的起源。不仅黄河上、中、下游地区,而且长江上、中、下游地区的早期城址数量也非常之多,是中国早期城址的重要分布区域。此外,相关考古人员在内蒙古地区和西藏等地都发现有早期古城遗址。中国目前已经发掘的早期古城遗址,以陕西神木石峁古城遗址面积最大,城址面积可达400余万平方米[53];而以长江中游的澧县城头山古城遗址时间最早,距今6500年[54]。

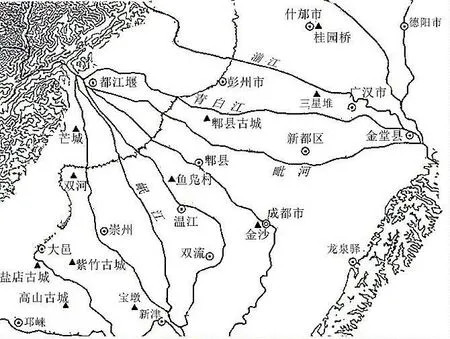

长江上游的成都平原是中华文明的发源地之一。半个多世纪以来,考古工作者在成都平原相继发现了多个历史时期(宝墩时期、三星堆文化时期、十二桥文化时期)的大小聚落60余处,形成了较为完整的文化序列。其中,宝墩、都江堰芒城、大邑盐店、高山古城、郫县古城、温江鱼凫城、双河古城、三星堆古城、金沙古城,均为大型城市聚落(见图3)。

图3.成都平原地貌环境与重要遗址分布示意图

三星堆古城之前的早期古城中,“最大的宝墩聚落面积达276万平方米,最小的都江堰芒城也有10万平方米,郫县古城和温江鱼凫城有30多万平方米,这些大型聚落多有夯土围墙”[55]。宝墩古城修筑的时间大约距今4500年(±100),其他古城的年代也分别在商周时期。而大型古城之间的距离一般相隔仅数十里,其间还分布有为数众多的中小型聚落。在成都平原较小的范围内,发现如此密集和规模巨大的早期古城和数量众多的中小型聚落,充分表明以成都为中心的长江上游地区在此一时期已经进入文明发展阶段,成都平原的城市文明起源至少可上溯至4500年前。

成都作为长江上游文明起源中心,不仅表现为三星堆时期高度发达的物质文明,更表现为金沙文化时期同样高度发达的物质文明和制度文明。在20世纪80年代中期,考古工作者在广汉鸭子河畔的三星堆发现了一座距今3000多年的古城遗址,研究者认为这座古城实际上是某代蜀王都邑,所出土的数千件青铜器、金器、玉器、石器等国宝重器,令世人称奇,被称为世界早期文明的第九大奇迹。21世纪开始的第一年,举世闻名的成都金沙遗址又被发现,遗址总面积达5平方多公里,主要由祭祀区、宫殿区、墓地区、族邑聚居区构成,但直到现在还未发现城墙的遗迹,因而可能是一座开放型形制的都城。

人类文明起源包括多种要素,主要分为两大类:一是物化形态要素,二是社会形态要素;前者主要有文字、城市、青铜器等,后者则以私有制、阶级和国家组织等为主。而城市则既是以物化形态为主,同时也包含了社会形态的多种要素。城市的产生和发展,不仅是生产力发展的结果,是农业聚落向城市聚落转变、阶级分化和国家形成的产物,也是社会大分工的结果;城市的出现充分表明部落或部落联盟的解体,阶级的分化和国家的形成,城乡分工和脑力劳动与体力劳动分工由此开始[56],因而城市的形成是人类文明形成诸要素中最重要的标准之一。金沙遗址文化具备了人类文明起源的物化形态的基本要素,如城市和青铜器等,同时也具备了社会形态的诸要素,如私有制产生、阶级分化和国家政权的建立,而私有制、阶级和国家的产生是人类从野蛮走向文明的重要推动力和标志性要素。这里需要特别注意的是,金沙时期的蜀国政权是一个不依附于其他国家的独立国家,这与商周时期南北方大量的诸侯国有着很大区别。《华阳国志》云:“九世有开明帝,始立宗庙,以酒醋,乐曰荆,人尚赤,帝称王。”[41]卷三《蜀志》,185考古学前辈李复华先生认为:“金沙出土之琮为礼地之黄琮,而且很可能是蜀文化在金沙时段里的蜀王称帝之证。”[57]另外,考古工作者在成都羊子山发现的土台,也被作为蜀王称帝的证据。因为灵台等特殊建筑是被统治者作为权力的一种象征,如《诗经·大雅·灵台》郑笺云:“天子有灵台者,所以观浸象,察气之妖祥也。”[58]384而在三星堆遗址和此前成都平原所发现的任何一个古城遗址,都未曾发现过类似的“灵台”。结合考古和文献记载,可以认为,随着蜀地政治中心转移到成都金沙遗址地区,国家和政权的性质发生了很大的变化。如果说三星堆文化时期的蜀统治者还遵从中原王朝礼制的话,那么金沙文化时期的蜀统治者已经称帝,其政权不再依附任何王朝,而是一个独立的国家。这标志着长江上游文明中心已经形成,一个有着高度发达的物质文明和复杂的社会形态的国家和城市开始崛起。成都作为开明王朝都城的建立,不仅对成都平原、对蜀地产生着巨大的聚集和辐射作用,而且对中原、长江中下游和西南地区也产生了重要的影响。

先秦时期,古蜀文明的辉煌,并非无本之木、无源之水,而是多种文化、多个族群在成都平原汇合后所形成的合力共同推动了先秦时期成都的崛起。早在距今6000多年前,就有西北地区的族群从甘肃经草原,沿岷江河谷而下,并在岷江河谷沿岸建立了他们的聚落,其中岷江河谷营盘山聚落就是目前为止所发掘的长江上游最大的新石器时期遗址。在其后的两千多年间,有不少人沿着岷江河谷进入到成都平原。与此同时,中原地区的族群和中原文化也穿越秦岭、大巴山脉南下,进入到成都平原。考古研究者在三星堆遗址发现大量的中原文化元素就是重要例证。另外,长江中下游地区文明也溯江而上,其中部分人进入到成都平原。一个最重要的例证就是开明王朝的开创者鳖灵即是从长江中游而来。而“蜀—身毒道”早在先秦时期就已开通,蜀地文明与南亚文明相互交流。因而,多元文化、多个族群从东南西北各个方向朝成都平原交汇,共同推动了先秦时期以成都城市为中心的长江上游文明的崛起,开放、包容的文化特质成为推动成都崛起的重要动力。

(二)汉代成都的第二次崛起,成为南方第一大都会

成都第二次崛起在汉代,这与蜀文化与中原文化的融合有着直接的关系。周慎靓王五年(前316),秦王命张仪、司马错等率军攻打蜀国;同年,秦军灭蜀,蜀地并入秦国版图,以成都为中心的蜀文化与中原文化开始了长期的融合过程。虽然成都失去了独立国家的都城地位,仅成为秦国所辖蜀郡的治所,城市行政地位有所下降,但是蜀地并入秦国,蜀文化与中原文化融合,使成都纩在一个更大的时空范围内,成都的开放性更加扩大,对成都未来2000多年间的发展产生了深远的影响。从经济角度考察,成都平原经济在秦并蜀国后出现了很大的变化和发展,一个重要的原因就在于秦人蜀太守李冰率民治水,修筑都江堰,比较彻底地解决了长期困扰成都平原发展的岷江水患,并将水患变为水利,造福成都平原,使成都平原的农业生产进入精耕细作阶段,从此成都平原“水旱从人,不知饥馑”,奠定了成都成为“天府之国”的基础,在秦以后历朝历代成都一直是重要的粮食生产基地和赋税缴纳地。

秦末,中原地区发生战乱,而蜀地却相对安宁,继续保持了良好的发展态势。在汉代,成都出现了前所未有的大发展,除了农业经济一跃而取代关中地区之外,成都的工商业、城市规模和人口也出现了大发展。

首先,汉代工商业的大发展,推动成都城市影响力扩大。两汉时期,成都的经济十分繁荣,丝织、布匹、漆器、金银器、铁器、竹木器等手工业非常发达。《汉书》载:“蜀、广汉主金银器,岁各用五百万。”“河内怀(县)、蜀郡成都、广汉皆有工官,工官主作漆器物者也。”[59]卷七十二《贡禹传》,3071这里所说的金银器,其中很大一部分就是指镶嵌了金银的漆扣器和错金银漆铁器等。这类金银饰漆器,工艺复杂,制作考究,不计工本,正如《盐铁论》记载:“(漆器)一杯卷用百人之功,一屏风就万人之功。”[60]卷六《散不足篇》,71成都在汉代已经成为全国的漆器生产中心,其产品数量多,工艺水平高。扬雄《蜀都赋》称:成都的“雕镂器,百伎千工”[8]518。其时成都的漆器产品畅销海内外。20世纪中后期以来,考古工作者先后在国内的湖北江陵凤凰山汉墓、湖南长沙马王堆汉墓、贵州清镇等地以及国外的蒙古诺音乌拉、朝鲜平壤王盱墓、古乐浪郡等地出土有成都所生产的汉代精美漆器,器物上分别书有“成市草”、“成都饱”、“蜀都作牢”、“蜀都西工”、“成都郡工官”等铭文,这些情况不仅反映了成都漆艺的兴盛辉煌,而且也成为成都制造走向世界的重要佐证。汉代成都商业十分发达,水陆交通极为便利,成为长江上游的交通枢纽和物资集散地,不仅是巴蜀地区的经济中心城市,而且也是与关中、中原、西北、西南地区进行贸易的中心,同时也是北方丝绸之路南线起点和南方丝绸之路起点。而南北丝路和长江经济带在成都交汇,也进一步推动了成都商业的繁荣。晋人左思《蜀都赋》称:成都“市廛所会,万商之渊。列隧百重,罗肆巨千。贿货山积,纤丽星繁”[9]89,虽不泛夸张色彩,但成都工商业之兴盛由此可见一斑。成都已成为西南的经济中心和文化教育中心,其城市辐射能力大为增强,对于推动成都平原乃至整个西南的经济、文化发展起了重要作用。由于工商业的大发展,成都成为除长安之外的“五都”之一。据《汉书》记载:“遂於长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师。”[59]卷二十四《食货志下》,1180在“五都”之中,只有成都是秦岭、淮河以南地区的工商业大都会。南北朝时期,成都还通过“河南道”,对甘南、青海和西域地区产生较大的影响。

其次,城市规模扩大,成为当时规模最大的城市之一。经济的发展促进了城市人口的增加、规模的扩大,汉代成都发展成为当时规模较大的大城市。据《汉书·地理志下》记载:元始二年(2),成都县已有76,256户,按蜀郡平均每户约4.64人计算,其时成都城乡人口约为35.4万人,约占巴蜀地区人口总数的10%,成为全国范围内仅次于首都长安的第二大都市;东汉年间,蜀郡人口进一步向成都聚集,成都城市人口呈继续发展态势,至顺帝永和五年(140),成都的户数为94,000余户,约43万余人,户数约占蜀郡的31.2%,人口数约占蜀郡的31.8%,约占汉代全国总人口59,594,978人的0.78%[61]441。

最后,汉代成都的崛起,除了政治稳定、社会安宁、农业经济发达等原因外,与成都成为三大经济带交汇点和枢纽也有着密切的关系。汉代成都的对外开放程度,伴随着国家的强盛而进一步扩大。成都在国家力量的作用下,与北方丝绸之路和南方丝绸之路建立了更加紧密的经济、文化联系,与长江中下游的交流也更加密切,因而推动各种经济要素和社会要素在成都的聚合,促进了城市手工业和商业的大发展以及人口的聚集。

(三)唐宋时期成都第三次崛起,成为国际化的大都市

唐宋时期是中国古代的又一鼎盛时期。巴蜀地区在唐代具有重要的地位,主要表现在以下三方面:一是巴蜀地区是唐王朝的大后方,重要的粮仓;二是巴蜀地区成为唐王朝控驭西南的前沿;三是巴蜀地区成为联结东、南、西、北的枢纽[62]142。由于巴蜀地区政治、经济与军事地位的提高,唐王朝加强了对该地区的经营,由此推动了成都社会、经济、文化诸领域的长足进步。成都作为巴蜀地区的政治、经济和文化中心,在唐宋时期也有了很大发展,不仅成为中国最有影响力的城市之一,而且还通过南北丝绸之路、长江经济带、海上丝绸之路与东西方国家和南亚各国发生密切的经济文化交流与联系,成为最有影响力的国际化大都市之一。具体表现如下。

第一,唐代成都的城市行政地位提高,是西南地区首屈一指的政治中心城市。唐高祖武德元年(618),在成都设益州总管府;武德三年(620),“置益州行台”,以秦王李世民领行台尚书令[63]卷六十八,133;武德九年(626),废行台,置大都督府。其时,唐朝在全国先后设了五个大都督府,而成都是西南地区唯一的大都督府。李世民即位后,于贞观年间划分全国为十道,成都为剑南道节度使治所,所辖地区广达西南33州。至德二年(757),唐玄宗逃难至成都,升成都为府,称“南京”,并分剑南道为东、西川节度使,成都为西川节度使治所,管辖川西、川南及云南部分地区。

第二,唐代成都的经济有很大的发展,成为全国最重要的工商业都会之一。唐武则天时期的大臣陈子昂《谏雅州讨生羌书》认为:成都“为西南一都会,国家之宝库,天下珍货,聚出其中。又人富粟多,顺江而下,可以兼济中国”[64]61。唐代就有人认为全国经济最发达的两个城市为扬州和益州,此说一直影响到宋代。如宋人韩琦《扬州厅壁题名记》说:“唐藩镇之盛,惟扬益二州,号天下繁侈。”[65]艺文二,431宋人王观《扬州赋》也称:“扬州……与益部号为天下繁盛,故自古以来节镇首称扬益焉。”[65]艺文二,437-440司马光《资治通鉴》则明确将扬州和益州作为唐代经济最繁华的两个城市加以褒扬:“先是,扬州富庶甲天下,时人称扬一益二。”[22]卷二五九,昭宗景福元年七月条,8430但是,对于将扬州列为第一的说法,在唐代就有人表示不同意见。如唐宣宗大中九年(855),卢求在《成都记序》中写道:“大凡今之推名镇,为天下第一者,曰扬、益。以扬为首,盖声势也。人物繁盛,悉皆土著;江山之秀,罗锦之丽;管弦歌舞之多,伎巧百工之富;其人勇且让,其地腴以善熟。较其妙要,扬不足牟益其半。”[66]卷七四四,3413在卢求看来,扬州主要是知名度高,其实就经济、社会、人文等方面看,扬州不及成都。司马光还注意到,唐中后期,扬州多经战乱,经济和社会实际上严重衰落,“及经秦、毕、孙、杨兵火之余,江淮之间,东西千里扫地尽矣”[22]卷二五九,昭宗景福元年七月条,8431。而成都在唐代几乎未遭受大的战乱,成都经济在唐至北宋几百年间一直处于持续发展状态,物产丰盈。这从后唐破蜀时在宫廷收缴的财物可略见一斑:“有粮二百五十三万石,钱一百九十二万络,金银二十二万两,珠玉犀象二万,文锦绞罗五十万匹”[67]卷二四《郭崇韬传》,93-94。成都经济的繁荣一直延续到宋代。宋代在成都地区出现世界第一种纸币“交子”,就是其商品经济高度繁荣的表征。

第三,成都城市规模较前有很大发展。唐代成都城市规模有较大发展,主要表现为两方面:一是城市人口规模扩大,二是城市空间规模扩大。有关唐代成都城市人口缺乏准确统计。据《元和郡县图志》记载:唐开元年间,唐朝共有219个府州,其中仅有6个府州的人口在10万户以上,其中京兆府为362,990户,成都府为137,046户,河南府为127,440,太原府为126,840户,魏州为117,575户,越州为107,645户[68]1,765,129,359,447,617。可见,成都府的人口户数仅次于京兆府,位列全国第二名。在人口规模扩大的同时,城市建设区的空间范围也较前有很大扩展。唐中期以后,随成都城市人口激增,“城小人多”已经成为制约成都发展的一个重要因素。唐僖宗乾符三年(876),西川节度使高骈下令对成都城市进行大规模扩建,“使僧景仙规度,周二十五里,悉召县令庀徒赋役,吏受百钱以上皆死。蜀土疏恶,以甓甃之,还城十里内取土,皆划丘垤平之,无得为坎埳以害耕种;役者不过十日而代,众乐其均,不费扑挞而功办。自八月癸丑筑之,至十一月戊子毕功”[22]卷二五二《唐纪六十八》,8185。为解决成都城北和城东居民缺水问题,高骈在修筑罗城时将郫江分流改道,在城西挖掘一条新河道,经过北门绕过城东,在城东南角与南河相汇合,后称之为“府河”,从而改变了成都自秦汉至唐前期“二江珥市”的城市格局,形成“二江抱城”之态。

唐宋时期,成都不仅经济高度繁荣,文化也十分发达,对西南地区乃至全国都产生了重要的影响。成都所创造的物质财富和精神文化财富在全国各城市中首屈一指,并形成了一种重要的现象——“自古诗人例到蜀”,大量文化名人不远千里来到蜀地成都,感受成都的文化,创作出若干优秀的文艺作品。唐宋时期,成都的对外交流更甚于先秦和汉代,三大经济带在成都进一步交汇,各种经济要素、社会要素和文化资源在成都聚集,由此促进了成都的大发展和国际化大都会的形成,成都所生产的丝绸织品、茶叶、漆器等行销海内外,其中蜀锦等丝绸产品一直是千余年间通过南北和海上丝绸之路输往亚欧各国的主要产品。

元代以后,成都多次遭受战乱的破坏,特别是明末清初的战乱使成都城市几遭毁灭,人口大幅减少,经济衰落,文化倒退,城市地位也下降,在全国的影响力不断减弱,虽经历代成都人的努力,成都城市获得再生,至清中期逐渐恢复到明代的发展水平,但是直到民国时期成都再也未能恢复到汉唐时期在全国的经济、文化地位,而只是一个区域性中心城市。

五结论

综上所述,可以看到成都在中国历史上具有举足轻重的作用和地位。成都从建城开始就是开明王朝的都城,成为长江上游的文明中心。秦并巴蜀后,成都仍然作为蜀郡的治所,此后2000余年间成都一直是西南地区政治、经济、文化中心。在政治方面,成都曾经先后为六个割据王朝的都城以及郡、州、道、府和省的治所,对于中央政府治理和管辖巴蜀及西南地区具有重要的作用。在经济方面,成都长期居于全国领先地位。开明王朝时期,成都作为长江上游的重要城市,与西南、西北以及长江中下游地区有着密切的经济交往,三星堆遗址和金沙遗址出土的大量文物证明了成都经济的高度发达和繁荣以及成都很早就与东西南北各地进行着广泛的经济、文化交流,成都地理上的封闭反而促进了其经济、文化的开放发展,推动了成都的崛起。秦汉时期,成都再度崛起,“列备五都”,工商业居于全国领先地位。唐宋时期,成都第三次崛起,成为仅次于长安和扬州的国际化大都会,东西方物资和文化在成都交汇。安史之乱和黄巢起义之后,长安和扬州的经济大受影响,只有成都的经济仍然保持长期的发展,成为全国首屈一指的大都会。

成都以四川盆地的交通劣势而能发展成为全国大都会甚至国际化大都会,原因是多方面的,但其中有一个长期被人们忽略的因素,即成都在中国的宏观地理区位使其从劣势转变为优势。从宏观地理位置来看,成都实际上居于古代中国长江经济带和南北丝绸之路经济带的交汇位置,既是中国与欧亚连接的地理中心,也是中国西部内陆城市的地理中心。从区位空间来看,成都位于中原地区、西南地区、西北地区和长江中下游地区的中心,以成都为原点,成都与中国中西部地区重要城市的距离基本相等。因此,从宏观地理区位来看,成都在中国政治、经济、文化等各方面的战略地位十分重要。正是因为如此,历代统治者才十分重视对成都的经营,将其视为战略重镇。

由于成都位于古代中国北方丝绸之路(南延线和河南道)、南方丝绸之路和长江经济带等三大经济带的交汇点,因而使成都成为古代中国对内对外开放的枢纽,而这一地理区位优势是古代中国任何一个大城市都不具备的。如西安虽然是多个王朝的都城,也是北方丝绸之路的重镇,但是它与南方丝绸之路和长江经济带之间横亘着秦岭而不能直接联系,必须通过成都来完成连接。汉代其他四大都会也全在秦岭、淮河以北,同样不具备这样的交通地理条件。唐宋时期,开封、建业、扬州、杭州、广州等城市虽然也是全国重要的工商业城市,但是这些城市同样不具备三大经济带交汇的地理优势,而只有成都位于三大经济带的交汇点。所以,当汉唐时期,国家强盛,对外大开放,而大开放则促进了大发展,成都正是通过三大经济带的交汇,成为内陆对外开放的枢纽,才能够长期保持发展的趋势。可以说,每当国家兴盛,对外大开放,三大经济带出现大发展并在成都交汇的时候,也就是成都在历史上崛起的时候。元朝以后,中国区域经济发展格局发生重大变化,成都在全国的地位下降,也与成都和三大经济带联系的减弱有着直接的关系。

值得注意的是,改革开放以后,成都开始出现第四次崛起,成都在全国副省级城市中的排名持续上升,成为中国最具发展潜力和活力的城市,也与成都重新成为三大经济带的交汇点有着密切的关系。当然,今天成都的交通已经发生了革命性变化,成都与外部的联系已实现了多元化、立体化发展,但成都作为历史上三大经济带交汇点的区位优势仍然存在。因而如何把握好时代的机遇,特别是把握好中国政府将构建“一带一路”和长江经济带纳入国家战略,从而为成都重新成为三大经济带交汇点、将潜在的地理优势转化为现实的经济发展优势带来了新的契机。成都应该在传承历史发展传统的基础上,以“三大经济带”交汇点的优势,构建当代中国内陆地区对内对外开放的枢纽和发展战略高地。正如笔者在《成都日报》所言:在历史上,“成都凭借独创的先进丝绸织造技术,生产出既美且轻的蜀锦并远销各地。甚至可以这样说,没有四川丝绸、成都蜀锦,汉唐兴盛的丝绸之路或许就要易名了。放眼当下,在思考成都在‘一带一路’当中发挥的作用时,我们也可从‘锦城’蜀锦的历史中有所汲取。”[69]

(说明:在本文的写作过程中,博士生刘杨及硕士生周利波、王芳凯、罗婷等协助收集、整理资料,在此特别致谢!)

注释:

①一般都认为北方丝绸之路东段是以长安(洛阳)为起点,向西沿渭河到达甘肃天水后,沿河西走廊经张掖等四郡,最终抵达西域的疏勒。不少研究者却忽略了另一条从中国内地进入到西域的商贸通道,即河南道,或称青海道。

②除巴蜀文化外,长江流域的文化主体还包括楚文化、吴越文化。

参考文献:

[1]何一民.论成都城市在中国历史发展进程中的地位和作用[J].西南民族学院学报(人文社科版),2002,(2).

[2]徐苹芳.中国境内的丝绸之路[J].文明,2007,(1).

[3]武敏.吐鲁番出土蜀锦的研究[J].文物,1984,(6).

[4]彭邦本.古代成都与北方丝绸之路[J].国家人文地理,2010,(2).

[5]张弘.先秦古蜀与古印度之古蜀对外交流的内涵特征[J].西南民族大学学报(人文社科版),2013,(11).

[6]季羡林.中国蚕丝输入印度问题的初步研究[J].历史研究,1955,(4).

[7]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[8]扬雄.蜀都赋[G]//〔清〕严可均.全汉文.北京:商务印书馆,1999.

[9]左思.蜀都赋[G]//(梁)萧统.文选.北京:商务印书馆,1936.

[10]山谦之.丹阳记[G]//〔宋〕李昉.太平御览.上海:中华书局,1960.

[11](民国)朱启钤.丝绣笔记[M].台北:台湾广文书局,1970.

[12](唐)魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[13]费著.蜀锦谱[M].北京:中华书局,1991.

[14]李林甫,等.唐六典[M].北京:中华书局,1992.

[15](宋)欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[16]许新国.吐蕃墓出土蜀锦与青海丝绸之路[C]//四川大学中国藏学研究所.藏学学刊.成都:四川大学出版社,2007.

[17]王梓均,王嘉.西域开通后蜀锦在北方丝绸之路唱主角[N].成都日报,2015-07-08(8).

[18]成都老官山汉墓挖出西汉织机书简墓主人或是纺织主[N].成都商报,2013-12-19.

[19]李之勤.金牛道北段线路的变迁与优化[J].中国历史地理论丛,2004,19(2).

[20]陈良伟.松灌丝道沿线的考古调查——丝绸之路河南道的一支[J].中国社会科学院研究生院学报,1996,(6).

[21]萧子显.南齐书[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[22]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[23]卢丁.成都周边地区唐代石窟造像样式形成的相关问题[J].四川文物,2014,(4).

[24]释慧皎.高僧传[M].北京:中华书局,1991.

[25]刘志远,等.成都万佛寺石刻艺术[M].北京:中国古典艺术出版社,1958.

[26]袁曙光.成都万佛寺出土的梁代石刻造像[J].四川文物,1991,(3).

[27]成都市文物考古工作队.成都市西安路南朝石刻造像清理简报[J].文物,1998,(11).

[28]霍巍.广汉三星堆青铜文化与古代西亚文明[J].四川文物,1989,(S1).

[29]黄剑华.古蜀的辉煌——三星堆文化与古蜀文明的遐想[M].成都:巴蜀书社,2002.

[30]段渝.五尺道的开通及其相关问题[J].四川师范大学学报(社会科学版),2014,(4).

[31]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1997.

[32]汶江.滇越考——早期中印关系的探索[J].中华文史论丛,1980,(2).

[33]李根源.永昌府文征[M].1941.

[34]田怀清,杨德文.大理洱海东岸小海岛出土一贯古钱[J].考古,1983,(9).

[35]〔缅〕吴耶生.公元802年骠国使团访华考[G]//中外关系史译丛:第1辑.上海:上海译文出版社,1984.

[36]〔晋〕陈寿(撰),〔宋〕裴松之(注).三国志[M].北京:中华书局,1963.

[37]何芳川.中外文化交流史[M].北京:国际文化出版公司,2008.

[38]张毅.试论密宗成立的时代与地区[C].汶江.试论道教对印度的影响[C]//伍加伦,汪玉祥.古代西南丝绸之路研究.成都:四川大学出版社,1990.

[39]霍巍.四川东汉大型石兽与南方丝绸之路[C]//霍巍.西南考古与中华文明.成都:巴蜀书社,2012.

[40]战国策[M].济南:齐鲁出版社,2005.

[41]〔晋〕常璩(撰),刘琳(校注).华阳国志校注[M].成都:巴蜀书社,1984.

[42]〔唐〕房玄龄,等.晋书[G]//二十四史.北京:中华书局,1997.

[43]中华书局编辑部.全唐诗:第10册[G].北京:中华书局,2013.

[44]刘方健.历史上成都与长江流域的经济联系[J].财经科学,1996,(3).

[45]顾祖禹.读史方舆纪要[M].上海:商务印书馆,1937.

[46]杜甫.夔州歌十绝句[G]//中华书局编辑部.全唐诗:第4册.北京:中华书局,2013.

[47]杜枚.扬州三首[G]//中华书局编辑部.全唐诗:第8册.北京:中华书局,2013.

[48]李白.早发白帝城[G]//中华书局编辑部.全唐诗:第6册.北京:中华书局,2013.

[49]徐吉军.论长江文化区的划分[J].浙江学刊,1996,(6).

[50]边晶晶.从广州汉墓出土漆扁壶看中原文化对岭南的影响[J].科技视界,2014,(3).

[51]屈小玲.中国西南与境外古道:南方丝绸之路及其研究述略[J].西北民族研究,2011,(1).

[52]周永卫.蜀商·汉使·胡人——试论两汉中外文化交流的三个时期[J].历史教学问题,2011,(2).

[53]孙周勇.陕西神木县石峁遗址[J].考古,2013,(7).

[54]何介钧.澧县城头山古城遗址1997-1998年度发掘简报[J].文物,1999,(6).

[55]江章华.成都平原先秦聚落变迁分析[J].考古,2015,(4).

[56]何一民.第一次“城市革命”与社会大分工[J].甘肃社会科学,2014,(5).

[57]李复华.从三星堆、金沙遗址出土文物看蜀文化大转移的政治意义[J].中国历史文物,2003,(5).

[58]周振甫(注).诗经[M].南京:江苏教育出版社,2006.

[59]〔汉〕班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[60]〔汉〕桓宽.盐铁论[M].上海:上海人民出版社,1974.

[61]二十五史刊行委员会.二十五史补编[M].上海:开明书店,1936.

[62]蓝勇.唐代长江上游地域空间的三大地位[C]//唐代地域结构与运作空间.上海:上海辞书出版社,2003.

[63]〔宋〕王溥.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[64]范学宗,王纯洁.全唐文全唐诗有关吐蕃资料选辑[G].拉萨:西藏人民出版社,1988.

[65]〔清〕姚文田,江藩,等.嘉庆重修扬州府志(二)·同治续纂扬州府志[G]//中国地方志集成·江苏府县志辑42.南京:江苏古籍出版社,1991.

[66]卢求.成都记序[G]//全唐文.上海:上海古籍出版社,1990.

[67]王云五.五代史[M].上海:商务印书馆,1930.

[68]〔唐〕李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983.

[69]悠悠千载丝绸路:成都通过蜀锦与世界对话[N].成都日报,2015-07-10(9).

[责任编辑:凌兴珍]

Re-evaluation of the Status and Function of Chengdu in the History of Ancient China

HE Yi-min

(Institute for Urban Study, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064, China)

Abstract:From middle geography prospective, Chengdu, located in Sichuan basin, has poor external traffic. However, from macro geography prospective of China and Asia, Chengdu serves as the junction of three lines of communications and economic belts, namely the Northern Silk Road, the Southern Silk Road and Yangtze River Economic Zones. Before the Qin and Han dynasties, the Southern Silk Road, starting from Chengdu, was opened and lasted for more than 2000 years and became an important channel for economic and cultural exchanges between inland areas and other regions such as today’s Yunnan province, Myanmar and other parts of Southeast Asia. During the period of Emperor Wudi in the Han dynasty, the Northern Silk Road was opened and Chengdu became the main supply on this trade route in that Shujin and other silk products from Chengdu were discovered from the important archaeological sites along the Silk Road. During the years between the Northern and Southern dynasties, because of war in the Hexi Corridor, the Northern Silk Road was interrupted. As a result, “Henan road” which took Chengdu as the starting point via Gansu and Qinghai to the Western region has become a new Northern Silk Road, which contributed to the sustaining commercial prosperity between China and Asian and European Countries. As the centre of politics, economy and culture of upper reaches of the Yangtze River, Chengdu has maintained very close ties with regions in the middle and lower reaches of the river from an early stage of pre-Qin period and linked to Maritime Silk Route directly or indirectly via those major cities along the river. Hence, Chengdu has become the junction of three main economic belts and the hub of communications in ancient China, which contributes to three rises during pre-Qin period, the Han dynasty as well as Tang and Song dynasties.

Key words:ancient Chengdu; opening-up both internally and externally; three main economic belts in ancient China; city of hub; three rises of Chengdu

中图分类号:K928.5

文献标志码:A

文章编号:1000-5315(2016)02-0127-16

作者简介:何一民(1953—),男,四川成都人,四川大学历史文化学院二级教授、博士生导师、城市研究所所长、中国西部边疆安全与发展协同创新中心研究员,主要研究中国城市史。

基金项目:国家社科基金重点项目“中国城市通史”(12AZD083)的阶段性成果。

收稿日期:2015-12-02