苞水考释

2016-04-14姬兴华

姬兴华,刘 栋

(淮北职业技术学院,安徽 淮北 235000)

·文化与历史研究·

苞水考释

姬兴华,刘 栋

(淮北职业技术学院,安徽 淮北 235000)

“苞水”是一条很小的古水道,即今天流经河南、安徽两省于安徽省淮北市濉溪县临涣镇南偏东流入“涣水”的包河,亦即“光增泡绘”所指的“泡水”。 “苞水”方位的确定对嵇康墓历史地理方位的确定极为关键。

苞水;嵇康;嵇康墓;考释

“苞水”是一条很小的古水道,即今天的包河,历史上曾有“泡水”之名。它发源于豫、皖交界的商丘市、亳州市之间,东流或东南流,于今天的安徽省淮北市濉溪县临涣镇南偏东入“涣水”(或浍河)。嵇山是一座很小的山,也许土下有石,因嵇康“家于其侧”或“居于铚嵇山之下”而留名至今,经历世事沧桑,今天已不太好查找。嵇康墓是安葬“竹林七贤”领军人物嵇叔夜的“墓”或“坟”,位于“嵇山东一里”或“齐山东南十二里曰嵇山”,“山南有嵇康墓”,分别是北宋乐史《太平寰宇记》、中华民国《涡阳县志》给予嵇康墓或坟较为具体的历史地理定位。看似不太相关的几个问题,因先贤嵇康而紧紧的交织在一起。就历史资料和今天的研究成果而言,苞水、嵇山是确定嵇康墓或坟历史地理方位的关键,因“水易移,而山难移”,嵇山则是确定嵇康墓或坟具体历史地理位置的关键之关键,只要这两个问题解决了,“中散大夫”其墓或坟亦就浮出水面了。鉴于此,拟对上述问题逐层进行考释,以抛砖引玉。本文就苞水进行考释。

一、《水经注》及《水经注图》中的苞水

《水经注》因注《水经》而得名,作者是三国魏晋南北朝时期北魏(或称后魏)的郦道元,全书共计四十卷。卷三十记载和诠释的是我国古代“四渎”之一的“淮水”,即今天的淮河,从其所源、所历、所归,直至其左右两岸所接纳的各条支流及其原、委等均有明确的记载和考证,其中的支流“涣水”涉及到“苞水”,这或许是对“苞水”最早的记载和诠释:“淮水又东,迳夏丘县南,又东,涣水入焉。水首受蒗荡渠于开封县。……东南流迳陈留北,……涣水又东迳沛郡之建平县故城南,……又东迳酇县故城南。……涣水又东迳铚县故城南。……涣水又东,苞水注之。水出谯城北白汀陂。陂水东流迳酇县南,又东迳郸县故城南。……又东迳嵇山北,嵇氏故居。……苞水东流入涣。涣水又东南迳蕲县故城城南。”[1]这段文字至少告诉了我们苞水所源——出自“谯城”北之“白汀陂”;所历——东流或东南流,迳“酇县”南、“郸县故城”南、“嵇山”北;所归——“东流入涣”,以及其周边的地理、人文等。“谯城”,一说在“铚”,即今天的临涣镇;另一说在今天亳州市谯城区。结合上述所引,应以后说为是。“谯,……贞观十七年,自古谯城移入州城置。……古谯城,据《纪要》卷二十一亳州谯城条,在今安徽宿州市西北临涣集。贞观十七年移治今安徽亳州市。”[2]101酇县,即酇县城,“酇县城,在永城县西南,汉置县属沛郡,酇音磋,即萧何食邑也。”[3]酇县“治今河南永城县西酇城镇。”[2]101“郸县故城”,“西汉县,沛郡;东汉县,豫州沛国。今河南归德府永城县界。”[4]嵇山,后文涉及较多,此不赘述。

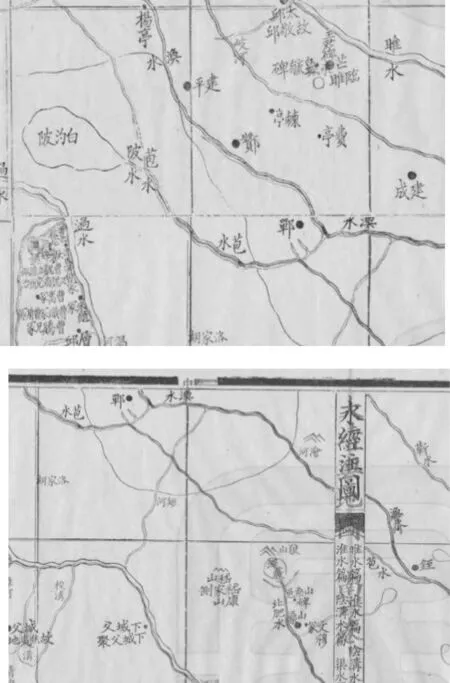

《水经注图》是清末民初历史地理学家杨守敬在对《水经》和《水经注》深入研究、考订并撰写出《水经注疏》的基础上所编绘的另一篇历史地理学鸿篇巨著,其中的“淮水篇”之“阴沟水篇 渠水篇 颍水篇”图涉及到“涣水”“苞水”“嵇山”等,且对其作了明确的标注,(见图1)。

图1 《水经注图》中的苞水[5]

图1是由两幅原图剪辑叠加在一起的,从中可以看出苞水源自白汋陂,即《水经注》所讲的“白汀陂”,陂水东流或东南流,迳“酇”南、“郸”南、嵇山北,于“铚”南偏东入涣水。此图既是对《水经注》关于“苞水”的记载和诠释的具体化、形象化和细化,同时也是对“苞水”所源、所历、所归及其周边地理、人文等的一种旁证。另说明:“白”,有的引文为“自”,清人杨守敬在《水经注释》或《水经注疏》中已更正,此处从杨氏说。[6]

可见,郦氏的记载和杨氏的标注,俱说明那个时候或及其以前,“苞水”源自“白汀陂”,东流或东南流,迳“酇”南、“郸”南、嵇山北,继续东流或东南流,于“铚”南偏东入涣水(今为浍河),最终于“五河口”归于今天的淮河。

二、北魏以后史志中的苞水

北魏以后史志对“苞水”的最早记载或许是唐代杜佑的《通典》,即:“城父,……有肥水、泡漢水。”[7]此处多了一个“漢”字,从文后所引述的史志资料来看,这个地方没有“泡漢水”只有“泡水”,可见是多抄录了一个“漢”字。

《金史》:泡水,有两处,其一是“柘城”有泡水,其二是“谯”有泡水。“柘城,……有涣水、泡水、泓水。”[8]“谯,……有祸水、泡水。”[8]“祸”字应为“涡”字,或许因抄录而出现错讹。

《明史》:“永城,府东南,……又睢水、浍水皆在县南,又南有泡水,弘治间淤塞。”[9]“泡河,源出亳州舒安湖,经州之临涣城,合浍水入淮。”[10]

“宿州……府西北二百三十里。……南:澳水,一名濊水,今名浍河,亦自河南永城入,经灵璧东南入泗州五河。……西南:泡水,源出亳州舒安湖,流迳废临涣城,与浍水合。”[11]“府”,即清代的凤阳府。在清代,宿州属凤阳府管辖。“浍河,在永城县南二十里,东流入淮。泡河,在永城县南五十里,东南合浍河入淮。”[12]“泡水,在宿州西南九十里,自河南归德府永城县流入,俗曰泡河。”[13]“苞水,在永城县南五十里,今名包河,自江南亳州流入,又东入江南宿州界。”[14]“泡河,在宿州南九十里,源出亳州舒安湖,经州之旧临涣城合浍水。”“浍河,在灵璧县南七十里,源出河南永城县马长河,东流历宿州至县境,东南入五河县界。”[15]“南”,应为“西南”,可能是抄写中脱“西”字之误。“泡河,宿州南九十里,源出亳州舒安湖,经州之旧临涣城,合浍水。”[16]“南”,应为“西南”,可能是因袭未辨之误。“又有泡水,在州东北五十里。《志》云:州北有舒安湖,泡水出焉。亦流入河南永成县界。”[17]“入浍河者:曰包河。”[18]57“苞河,在州境东北三十六里,自商邱县沙里集首受北沙河水,至界沟集入境匯为花马潭,又东迳曹家桥下,至泥台店入河南永成县皮家桥,转抵江南宿州境入浍河达淮。……泡河源出亳州舒安湖,……舒安湖即今花马潭。”[18]60“北肥之北曰苞水,出亳县花马潭,至河南永城县大士店南荆庄入县境。……花马潭在亳县。……苞水东南流,迳河南永城县皮桥集,又十五里至马村桥,又东至桐沟大士店,又南八里至荆庄入县境。……东南流……迳丹城集北屈迳其东,……又东南迳石弓山集西,又屈迳其南,左得嵇沟水。嵇沟起嵇山,《水经注》‘苞水又东迳嵇山北’,今迳山南,盖黄河屡决时夺睢、涣,苞亦失其故道矣。又东迳遗履桥,……又东过道竹桥,又东逾界沟入宿县境,又东南合浍水至五河县入淮。苞水行县境三十五里,东南迳临涣与浍水合流,《水经注》所谓‘涣水也,又东南至五河县入淮’。”[19]84-85

可见,自北魏至清末民初,“苞水”有“泡水”或“泡河”“包河”等名称,今天的名称即包河。清代以后的史志资料对其所源有比较一致的认识,即属安湖。所历即豫、皖两省的商丘市、亳州市、淮北市,亦即永城市、谯城区、涡阳县、濉溪县,所归即入“涣”达“淮”。

三、谭其骧《中国历史地图集》中标注的苞水

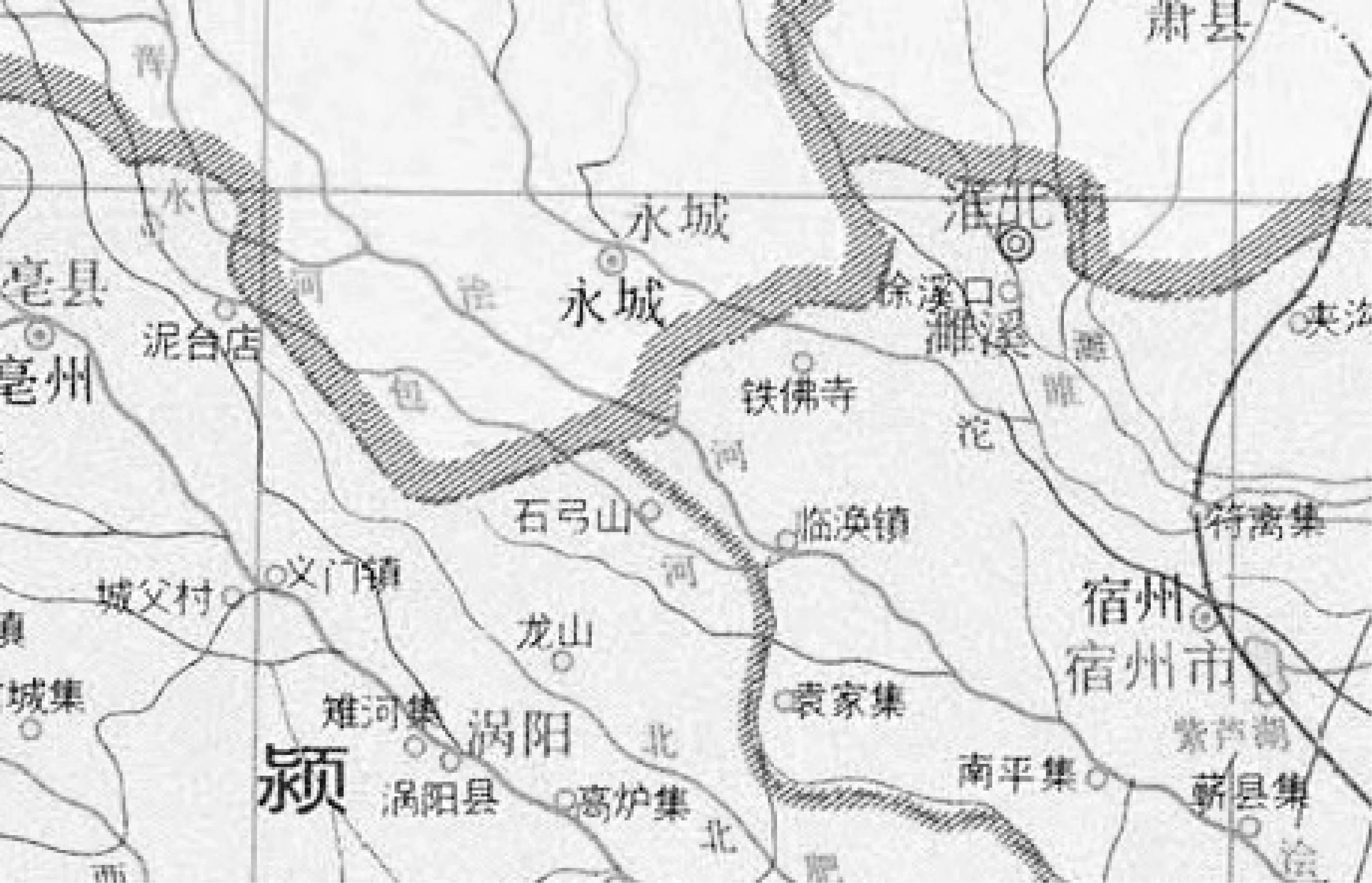

辽、北宋“淮南东路 淮南西路”图标注的“苞水”,见图2。

图2 辽、北宋“淮南东路 淮南西路”图标注的“苞水”[20]

图2中标注的是“泡水”(包河),即“苞水”,东南流,历亳(州)、宿(州)二州,即“谯县”北(东北、东、东南)、“酇县”南(东南)、“永城”南偏西,于“临涣”南偏东入“涣水”(浍河)。“亳州,……谯郡,……大中祥符七年,建为集庆军节度。南渡后,没于金。……亳州,治谯县(今亳州市)。”[21]138-139“宿州,……符离郡,建隆五年,升防御。开宝五年,建为保静军节度。……宿州,治符离(今宿州市旧城南)。”“谯,……治今亳州市。”“酇,……治今永城县西北酇城。”“永城,……治今县。”“临涣,……大中祥符七年,割隶亳州,天禧元年来隶。……治今濉溪县西南临涣集。”[21]139

明“河南”图标注的“苞水”,见图3。

图3 明“河南”图标注的“苞水”[22]

图3中标注的是“泡水”,即“苞水”,且用虚线标注,说明明时期苞水水道已淤塞或断流或时断时续,但流向及所历、所入没有大的变化。若说有大的变化的话,则是所历、所入之地归属发生了变化,即亳、宿二州属凤阳府,永城等已属归德府。可见,“苞水”历“二府”,即“归德府”“凤阳府”。“归德府元直隶河南江北行省,洪武元年五月降为州,属开封府。嘉靖二十四年六月升为府。领州一,县八。西距布政司三百五十里。……永城,府东南。洪武元年五月属开封府。十一月来属。……又睢水、浍水皆在县南,又南有泡水,弘治间淤塞。”[23]“凤阳府,元濠州,属安丰路。太祖吳元年升為临濠府。洪武二年九月建中都,置留守司於此。六年九月曰中立府。七年八月曰凤阳府。”“亳州元属归德府。洪武初,以州治谯县省入,寻降为县,属归德州。六年属颍州。弘治九年十月复升为州。……东南距府四百五十里。”“宿州元属归德府。洪武四年二月来属。……东南距府二百三十三里。”[24]

清“安徽”图标注的“苞水”,见图4。

图4 清“安徽”图标注的“苞水”[25]

图4中标注为“包河”,即“苞水”。清时期,苞水起自亳县东北,东南流,历“三府”,即颍州府亳州“泥台店”北,归德府永城西南,颍州府涡阳石弓山西、南,于凤阳府宿州临涣镇南偏东入浍河。“颍州府,……隶凤颍六泗道。明,颍州,属凤阳府。顺治初,因明制,与颍上、太和二县俱属凤阳。雍正二年,升直隶州,改隶安徽省,以颍上暨霍丘来属,分太和属亳州。十三年升府,增设阜阳县,降亳州及所隶太和、蒙城二县来属隶。……领州一,县六。亳州,冲,繁,南。府北百八十里。明初降为县,寻复故,属凤阳府。雍正十三年仍降属州来隶。西:涡河,自河南鹿邑入,北马尚河,合流入蒙城。马尚河在城北,自河南商丘汴河分流,迳州境,包河来注之,下流入涡。其支流入河南永城,谓之澮水。……西北聂家湖、花马潭,东南百尺沟,均入涡。……涡阳……府东北二百七十里。同治三年,割阜阳、亳州、蒙城及凤阳府之宿州地增置……东北:龙山。北:石弓山。”[26]“归德府……隶开归陈许郑道。……清沿明制,领州一,县八。……永城……府东南百八十里。……南:浍河自商丘入,迳建平、酂、费故城北,右合北岔沙河。又东,包河自安徽亳州入,并从之。”[27]“凤阳府,……分巡凤颍六泗道治所。元,濠州。明初升府曰临濠。洪武二年为中都。六年改中立府。七年更名凤阳,属江南。顺治初,因明制,领五州、十三县,属江南左布政使司。康熙六年,分隶安徽省。雍正三年,升颍、亳、泗三州为直隶州,分颍上、霍丘属颍,太和、蒙城属亳,盱眙、天长、五河属泗。十一年,分寿州置凤台县。十三年,颍州府以亳州及所隶二县属之。乾隆二十年,省临淮入凤阳。四十二年,省虹县入泗州。……领州二,县五。……宿州……府西北二百三十里……西南:泡水,源出亳州舒安湖,流迳废临涣城,与浍水合。”[26]

三幅古代历史地理图,对“苞水”的标注均十分清晰明确,所源、所历、所归基本上没有大的变化,如果说有的话则可说是明时期因断流等原因造成某一或某些水道南移,这可从民国《涡阳县志》的记载得到很好的说明。

四、今天的苞水

“苞水”今天的名字叫包河,最新出版的安徽地图及河南地图均是如此明确标注的。[28][29]就其标注而言,包河的源头可以上溯到河南省商丘市梁园区北,所历还是两省三市即河南省商丘市及安徽省亳州市、淮北市,所归依然如故。

包河具体所历依据上述地图标注描述如下:梁园区(北或东)、睢阳区东(平台镇西)、虞城县(芒种桥乡西、店集乡西、沙集乡西、杜集镇西南、黄冢西、界沟镇东偏南入亳州境)、谯城区(颜集镇东、张店乡西或南、泥店北或东入亳永界又返回于腰刘庄东或北入永城)、永城市(裴桥镇南或东、马桥镇南或东或东南入涡境)、涡阳县(丹城镇北或东、石弓镇西或南于刘浅南或东入濉境)、濉溪县(临涣镇南偏东入浍河)。包河的总体流向是东南流,但整个流程是曲折的,或东或南亦是反反复复。

[1] 郦道元.水经注·淮水·涣水·苞水: 卷三十[M/OL].[2015-2-3].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2337.

[2] 吴松弟.两唐书地理志汇释[M].合肥:安徽教育出版社,2002.

[3] 孙灏.河南通志·古迹上·归德府:卷五十一[M/OL].[2015-2-3].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=141.

[4] 李兆洛.历代地理志韵编今释:卷七[M/OL].[2015-2-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=4436.

[5] [EB/OL].[2015-2-5].http://tieba.baidu.com/p/1284034295.

[6] 杨守敬.水经注释:卷三十[M/OL].[2015-2-10].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=637.

[7] 杜佑.通典·州郡七·谯郡·城父:卷一百七十七[M/OL].[2015-2-10].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2509.

[8] 托克托.金史·地理中·睢州·柘城:卷二十五[M/OL].[2015-2-10)].ttp://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2463.

[9] 张廷玉,等.明史·地理三·归德府·永城:卷四十二[M/OL].[2015-2-10].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2403.

[10] (嘉靖)宿州志·山川:卷一[M]// 天一阁藏明代方志选刊. 上海:上海古籍书店, 1963.

[11] 清史稿·地理六·安徽凤阳府宿州:卷五十九·志三十四[M/OL].[2015-2-10].http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00qsg/058.htm.

[12] 孙灏.河南通志·山川上·归德府:卷七[M/OL].[2015-2-10].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=141.

[13] 和珅.钦定大清一统志·凤阳府一·山川:卷八十七[M/OL].[2015-2-10].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=379.

[14] 和珅.钦定大清一统志·归德府·山川:卷一百五十四[M/OL].[2015-3-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=379.

[15] 黄之隽.江南通志·山川七·凤阳府:卷十七[M/OL].[2015-3-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=298.

[16] 吴坤修,等.光绪重修安徽通志·舆地志·山川凤阳府:卷三十[M/OL].[2015-3-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=4742.

[17] 顾祖禹.读史方舆纪要·南直三·凤阳府·亳州:卷二十一[M/OL].[2015-3-5].http://www.guoxue123.com/biji/qing/dsfjy/030.htm.

[18] 光绪亳州志·民国亳县志略[M]//中国地方志集成·安徽府县志辑(25).南京:江苏古籍出版社,1998.

[19] 王佩箴,等.中国方志丛书·华中地方·第九一号·安徽省涡阳县志[M].黄佩兰,修.台北:成文出版社有限公司,(中华民国五十九年).

[20] [EB/OL].http://img.blog.163.com/photo/r4Uhjv2szOCDLkIcpCwikw==/424182789903497210.jpg.

[21] 郭黎安.宋史地理志汇释[M].合肥:安徽教育出版社,2003.

[22] [EB/OL].[2015-3-5].http://img.blog.163.com/photo/JvDzGVH8IYGdKhUT7mbs0A==/3100728343444767432.jpg.

[23] 圣祖仁皇帝特徵四方之士分司.明史·地理三:卷四:十二志第十八[M/OL].[2015-3-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2403.

[24] 圣祖仁皇帝特徵四方之士分司.明史·地理一:卷四十:志第十六[M/OL].[2015-3-5].http://sou-yun.com/eBookIndex.aspx?id=2403.

[25] [EB/OL].[2015-3-5].http://img.blog.163.com/photo/R6YLYKW8maZYjmjGoHIhwA==/1125899906842807633.jpg.

[26] 清史稿·地理六·安徽·颍州府:志三十四[M/OL].[2015-3-5].http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00qsg/058.htm.

[27] 清史稿·地理九·河南·归德府:志三十七[M/OL].[2015-3-5].http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00qsg/058.htm.

[28] 安徽省地图[Z].北京:中国地图出版社, 2015.

[29] 河南省及黄淮地区公路里程地图册[Z].北京:人民交通出版社,2015.

Textual Research on Baoshui

JI Xing-hua, LIU Dong

“Baoshui” is a very small ancient waterway, that is Bao River, which flows through Henan and Anhui provinces into “Huanshui” in south by east of Linhuan Town Suixi County of Huaibei City Anhui Province. The confirmation of the geographical location of “Baoshui” is key to that of Jikang’s tomb.

Baoshui; Jikang; Jikang’s tomb; textual research

2015-12-02

本文系安徽省教育厅2014年高等教育振兴计划重大教改项目“依托地方文化产业 凝练地方高职办学特色的研究”(编号:2014zdjy160)的研究成果之一。

姬兴华(1963-),男,安徽濉溪人,淮北职业技术学院副院长,教授,研究方向为中国古代教育思想史;

刘栋(1972-),女,安徽灵璧人,淮北职业技术学院教授,研究方向为中国文化、高职教育。

K872

A

1671-8275(2016)01-0127-04

之 者