新课程高考复习学生有效问题系统的建构

2016-04-11黄中秋

黄中秋

(浙江省嘉兴市海盐第二高级中学)

新课程高考复习学生有效问题系统的建构

黄中秋

(浙江省嘉兴市海盐第二高级中学)

基于现代认知教学理论,针对复习教学中存在的问题,从提高物理学科高考复习的质量和效率出发,以复习过程中的具体知识规律的建构为实例,通过分析归纳的方法,重点论述高考复习中学生有效认知系统的建构问题。从分析高三物理教学的现状、理论分析讨论有效问题系统构建的必要性和重要性、新高考复习建构有效问题系统的策略三个版块,并从实际教学的可操作性上,提出相应策略和方法。以此实现物理知识系统化,从而实现物理学科高考复习的轻负高质。

认知理论;问题系统;策略

高三学年是全体师生复习备考最为关键的一年。就物理学科而言,高三是学生在学习了全部必要的基础知识和方法的基础上,有序开展基本知识、规律、方法的复习,通过知识和方法综合应用的学习体验,提高分析推理能力和思维能力的过程,并最终实现知识系统化,以适应新课程高考要求。整个复习教学过程基本由四个阶段组成,即单元复习、阶段性小专题综合训练、综合复习、高考适应性训练。上述四个阶段是彼此关联的,每一个阶段的复习实效都会影响高考的效果。本人对提高复习教学的质量和效率问题进行研究,在新课程高考的背景下根据认知教学理论,谈谈自己的认识和理解。

一、问题的提出——高三物理学科复习教学的现状

高三物理复习教学,从课堂教学角度,可分为复习课和习题课两种类型。如果复习课、习题课的质量和效率不高,就必然造成学生很难形成知识规律的系统化体系,使学生的复习处于无序或混乱状态,并最终影响学生的高考。

目前,在高三物理学科复习教学实际中,还存在以下三个方面的主要问题:其一是学科知识网络缺少系统性和有效性。具体体现在教师对基础知识的复习过程中,往往对知识规律进行教材顺序或复习用书顺序的重现,虽然在要求和深度上能够按照考试说明的要求,但缺乏对知识宏观的横、纵向之间的概括和总结,导致学生无法形成系统化的有效知识网络。学生在单元复习阶段可以很从容,但是当面对综合复习和训练的阶段,往往表现出很难建立概念、规律间的联系,对于复杂的问题只能完成局部的解答。这充分体现了知识网络建构的缺失。其二是部分高三的复习课,还在延续灌输式的行为主义学习方式,以教师讲为主,学生听为辅,轻视学生通过有效的问题系统建立知识网络的能力和方法的学习体验。具体体现在学生上课听得懂的,独立处理问题却解不出。其三是复习课和习题课只重数量,无系统化和结构化,致使较多的学生还是以题论题,归纳、总结、归类、建立知识网络和问题系统的能力缺失。

在这样的学习环境下,导致了部分学生反映上课听懂了,下课不会做,做错了教师再讲,学生再订正,使复习进入了耗时低效的循环。直接导致学生学起来很吃力,阶段考试和模拟考试无法获得理想的成绩,几乎完全失去了成功的体验。

二、新高考物理学科复习中建构有效问题系统的必要性

高考复习的目的就是利用短期的学习时间,通过师生的复习和训练,帮助学生获取高考的最大成功,而复习的质量和效率是通往成功的关键。从目前复习的现状看,复习教学中还存在着低效甚至无效的复习和教学问题。要解决这些问题,改变复习的现状,实现学生知识的系统化,建构有效的问题系统是十分必要的。

通过有效问题的引导,促使学生实现同化和顺应,最终使他们的学习达到一种动态的平衡。有效问题系统的构建不同于选题组卷,下面对于建构策略进行一个详细的阐述。

三、新高考复习建构有效问题系统的策略

有效问题系统是指从学生已有的认知出发,依据知识、规律、模型、实验原理和器材、物理情景等将相关联的问题联系起来,由简入繁,由点及面,由个性到共性地实现问题的有效组织,通过具体相关问题组织成一个知识规律系统。利用这个问题系统引导学生实现同化和顺应,进而实现物理学科学习的动态平衡,最终形成全面有效的新认知。

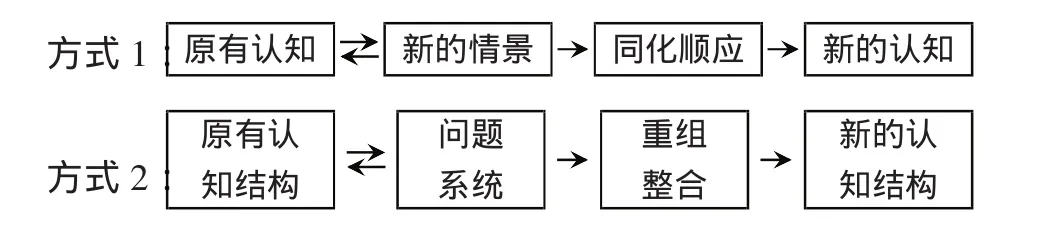

构建有效问题系统目的是通过具体问题的系统引导,实现学生知识网络的有效构建,进一步促进学生认知结构的发展和完善。因此,要建构有效的问题系统,应该明确建构学生的新认知结构的方式。学生通过高一和高二两年物理学科的学习体验,对于物理学科有了初步的认知,但是这种认知缺少清晰性、稳定性、概括性、系统性,对物理学科的学习往往是片面的、独立的。根据学生已有的这种阶段性的认知特点,建构学生认知结构的基本方式有以下两种:

上述两种建构学生新认知结构的方式中,原有认知(认知结构)是发展新认知(认知结构)的基础,而新的情景和问题系统则是发展新认知(认知结构)的重要途径。下面重点来介绍一下建构有效问题系统的策略。

1.常态性整合构建问题系统,促进学生认知结构概括化

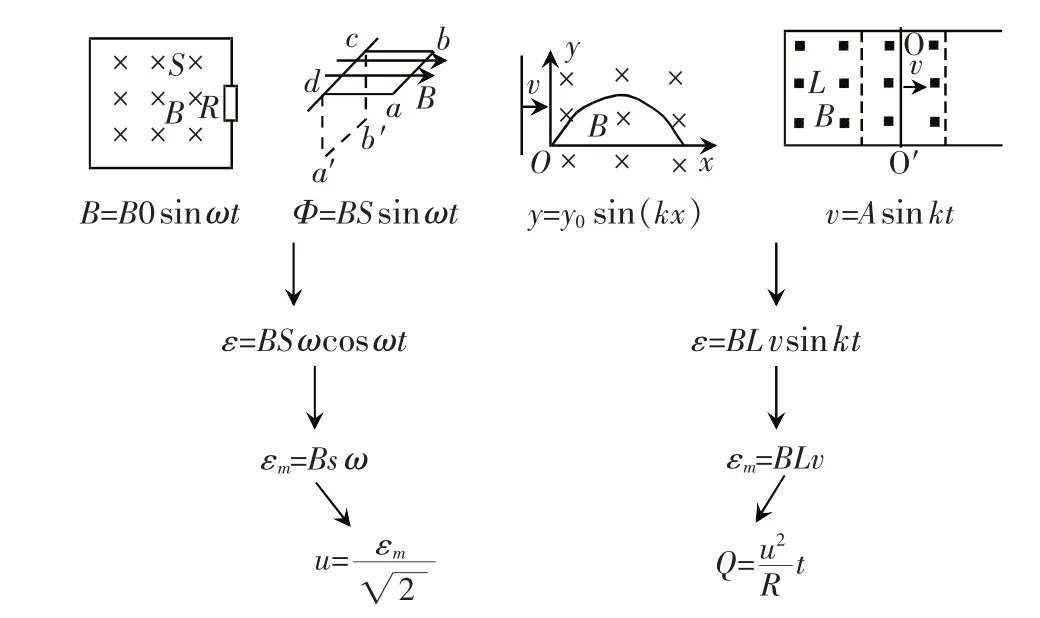

该策略要求教师依据学生原有认知,依据知识规律、方法常态化,将具体问题由个性到共性进行组织拓展。让学生由特殊问题到具体问题,理解规律和方法。同时,通过由特殊问题到一般问题的探究体验,将已有的知识、方法、规律认知迁移到新的问题情境中,通过分析、归纳、概括明确规律、方法的联系与差异,实现知识网络的系统化和综合化,引导学生形成新的认知图式,以促进学生的认知结构发展到一个新的动态平衡阶段。常态性重点是整合包含易错抽象知识规律,以及整合具有共同特点的易错易混淆的知识(例如,安培力、洛伦兹力、电磁感应电动势规律),构建符合学生认知规律和习惯的系统化知识网络系统。其目的是通过构建问题系统,引导学生正确建立知识、规律的有效联系,克服学生的错误理解和认识,形成概括化的知识结构。常态整合应注重问题情景普通化,知识规律基础化,解题方法常规化。例如,知识规律常态化整合和建构,以交流电电动势和电流规律为例。如图1所示。

图1

2.共性整合构建问题系统,促进学生认知结构平衡化

学生对某些问题不能正确完整的解答,其原因是解题方法没有得到一定内化,认知结构往往表现出不平衡性。可以利用其共性整合策略构建有效的问题系统,促使学生对解题方法的内化,丰富和完善其认知结构。教学中以原有认知问题为基础,依据其共性创建新情景,本质(物理模型、物理过程、解题思路方法等)相似的问题系统,即在原有基础上实现模型、过程、方法的拓展,引导学生探究解答共性拓展问题,通过探究解答加深对这些共性问题的理解,促进学生原有认知结构的发展,实现共性问题系统方法的内化。

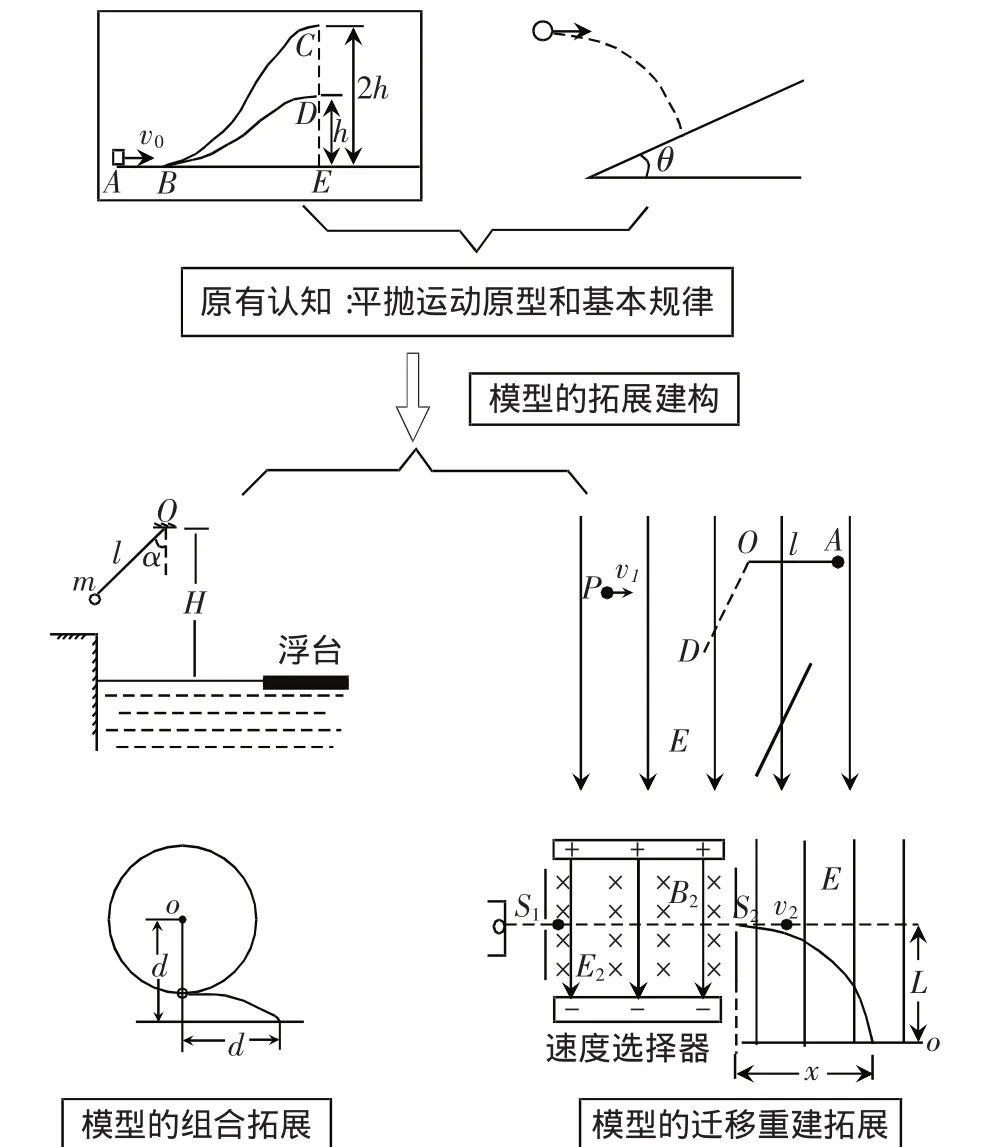

以物理模型共性特点整合构建为例,从新课程高考对物理模型的考查形式来看,主要有三种考查形式,即一个研究对象多个物理过程的考查形式;多个研究对象多个物理过程的考查形式;多个研究对象单一物理过程的考查形式。无论采取怎样的考查形式,其中主要集中了匀变速直线(包含自由落体运动模型)模型,圆周运动模型,平抛运动模型,单摆模型,传送带模型等的组合考查。学生在解决问题的过程中,往往由于对物理模型理解不透彻,因此模型的迁移能力比较弱,变换一个新的物理情景,很难结合原有模型迁移和建立新模型。复习教学中,我们应该注意加强物理模型的建构和拓展,强化学生对模型的理解层次,提升学生的建模能力。以平抛模型为例,如图2所示。依托物理模型的建构,帮助学生理解物理模型的特点和规律,引导学生形成分析解决和该模型相关的物理问题的一般思路,通过物理模型的理解、迁移、重建直接提升学生的建模能力,间接促进其物理过程分析能力的提高。

图2

3.比较整合构建问题系统,促进学生认知结构准确化和深入化

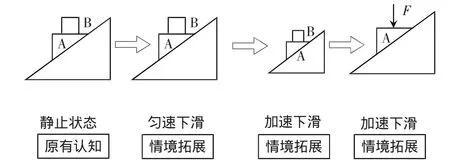

学生在解决具体问题时,由于对物理模型、规律、条件、方法的认知趋于表面化,再加以受相关思维定式的干扰,往往表现出解答无序性。可以结合比较的方法整合构建问题系统,引导学生通过具体拓展问题的探究体验,发掘问题的共性和不同。在促进学生认知结构的深入化和准确化的同时,也起到了发展学生思维的作用。例如,斜面上的动力学问题,学生往往比较容易接受一个研究对象静止于斜面上的问题,对于多个研究对象沿斜面匀速直线运动、匀变速运动问题分析和处理时,通过比较性整合和构建,如图3所示,可以克服思维定式,使解决此类问题的思维方法更加严谨准确。

图3

4.方法整合构建问题系统,完善学生认知结构学科方法体系

学生自身对具体问题解决方法的建构能力有限,解决具体问题时,方法体系缺少完整性和系统性。解题过程更多地表现出独立性和片面性,需要通过具体问题系统的构建,帮助学生构建解决相关问题的方法体系。此方法体系不同于解决物理问题解题方法的多样性,而是针对一个原有具体物理情景可能发生的情景或条件的改变和创新,形成系统的解决此类问题的方法体系。我们可以通过问题系统中具体问题的探究体验,总结归纳解决具体问题的方法,促进其方法结构的系统性。

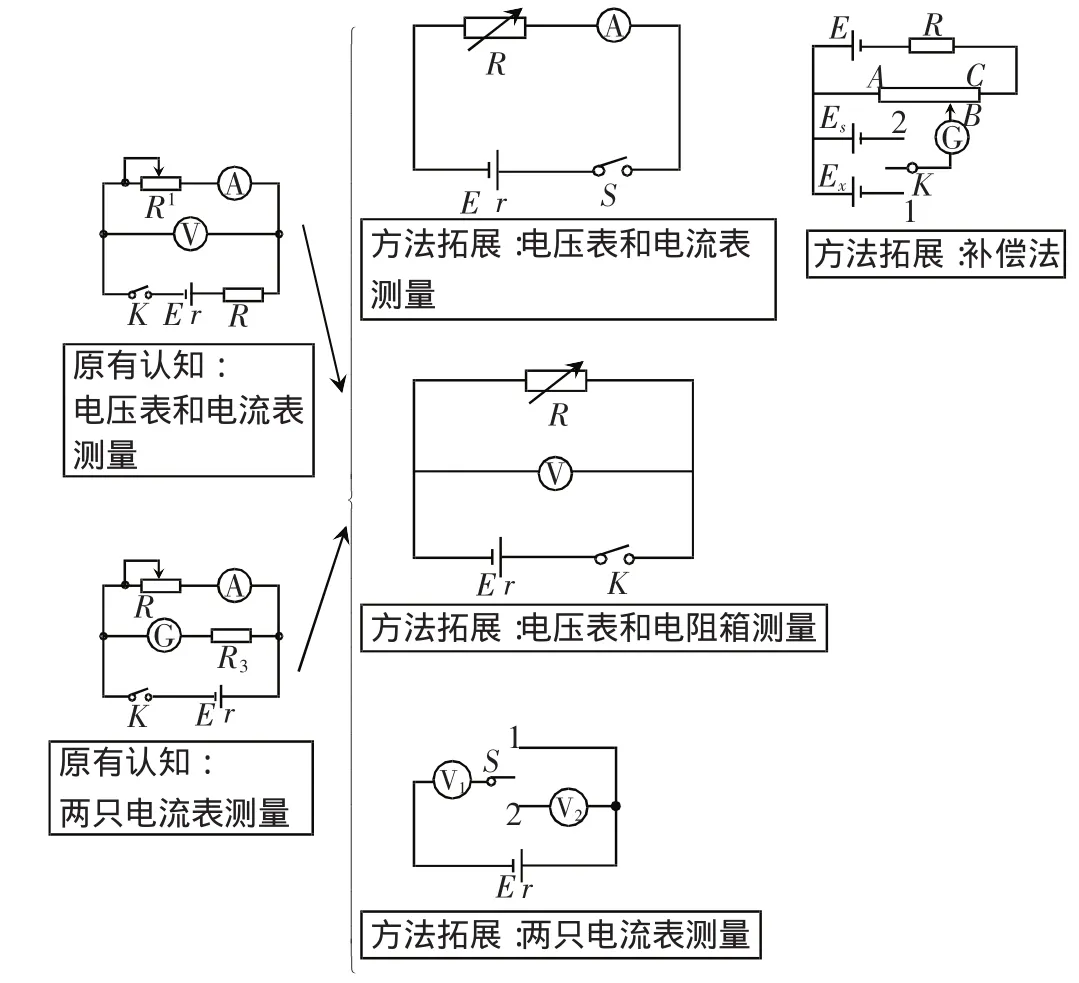

物理实验是新课程高考重点考查内容之一,而且每年的高考从实验的装置到物理量的测量方法都有所创新。学生在应对这些创新实验时,往往表现出了方法的缺失。因此,在复习过程中,应侧重关于其实验方法有效问题系统的建构,以促进学生在面对此类创新问题时方法体系的系统化。例如,对于电源电动势和内阻的测量实验,从测量的方法上可以采用如图4的思路进行问题系统的构建。

图4

四、构建有效问题系统值得关注的方面

建构有效问题系统,其目的之一是提高复习的质量和效率。整合构建过程中,需要关注以下四个方面。

1.研读《考试说明》和《浙江省普通高中新课程实验学科教学指导意见》,准确把握高考的考点要求,这是有效建构问题系统的根本保障。整合构建过程严格遵守学科纲要,关注学科的热点问题,围绕规律、方法、模型进行整合构建。

2.注重学生错误问题和困难问题的积累。复习和练习过程中,要关注学生的典型错误和困难问题,并对这些问题进行记录和整理,有针对性地围绕学生学习中反映的问题,从规律、模型、思维方法等环节进行有效构建。

3.要以学生的自主协作为构建的主要方式,辅以教师的引导。建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,也就是说,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。学生自主协作的建构知识系统,使其通过自主、协作、探究学习体验,增强构建知识、规律、方法结构的生成性。

4.问题的设计和题目的选择,要有针对性、梯度性、层次性。必须符合学生的认知水平,使全体学生能够积极参与构建体,体验其学习的成功感。

综上所述,建构有效问题系统,核心价值在于完善和发展学生的认知结构,提高复习的质量和效率。建构有效问题系统需要系统化的策略和方法,更需要全体师生的共同努力和参与,在师生有效互动中获取高考的成功。

[1]张主方.现代课堂实验教学启示录[M].上海教育出版社,2010.

[2]陶昌宏.高中物理教学理论与实践[M].北京师范大学出版社,2008.

[3]黄晓春,沈庆荣,沈龙明.高中物理有效教学实用课堂教学艺术[M].世界图书出版公司,2009.

[4]廖伯琴.物理教学研究与案例[M].高等教育出版社,2006.

[5]吴松年,王军.新课程有效教学疑难问题操操作性解读[M].教育科学出版社,2008.

·编辑 温雪莲