桩板墙在黔东南州凯本滑坡治理工程中的应用研究

2016-03-30李阳春罗炳佳

李阳春 罗炳佳

(贵州省地质环境监测院, 贵阳 550004)

桩板墙在黔东南州凯本滑坡治理工程中的应用研究

李阳春罗炳佳

(贵州省地质环境监测院, 贵阳550004)

摘要:桩板墙作为抗滑桩演变而来的一种支挡结构,其保留了抗滑桩在滑坡治理中的优点。桩板墙设置于滑坡前缘时,可形成对坡的反压固脚的作用。为评价桩板墙治理滑坡的效果、对滑坡稳定性的提高程度,采用Plaxis 2D有限元分析程序,对自然状态下、仅使用抗滑桩及桩板墙支挡3种工况下滑坡稳定性进行了分析评价,结果表明:经桩板墙处理后,滑坡稳定性有明显提高,较自然状态、仅使用抗滑桩情况下,分别提高了约20%、38%;桩板墙后填土对滑坡前缘形成的反压作用,减小了滑体及滑床侧向位移范围,同时,提高了中下段滑带土的抗滑力,减小了该区域滑带土塑性点范围。

关键词:桩板墙;滑坡;Plaxis 2D;滑坡稳定性;反压作用

0前言

抗滑桩在20世纪60年代以前国内外以小直径钢桩为主,主要利用钢材的高强度特点提高滑面的抗剪力[1]。我国在20世纪70年代研究开发了大截面挖孔钢筋混凝土抗滑桩,并先后成功应用于柳枝铁路和成昆铁路边坡支挡工程[2]。抗滑桩依赖于锚固段地基土侧向变形产生的抗力,以平衡下滑力,是典型的被动受力模式,被E.D Beer[3]称为“被动桩”。通常情况下,抗滑桩一般设置于滑坡前缘处,以便充分利用抗滑段土体自身抗滑力,减小作用于桩体上的滑坡推力。

在抗滑桩间挂板或搭板便成为桩板墙,因而桩板墙保留了抗滑桩的诸多优点,多用于路堑、路堤支挡及滑坡治理工程。当其应用于滑坡治理工程并设置于滑坡前缘时,一方面利用抗滑桩的受力特性,减小滑坡推力,另一方面可在桩间填土,在滑坡前缘形成反压,起到“固脚”的作用[4]。随着桩板墙在处治滑坡中的应用扩大,国外的Rowe[5-6]提出了采用锚索桩板墙的方法,推动了桩板墙这类新型支挡结构的发展。

本文以黔东南州凯本乡某小学后坡处桩板墙滑坡处治工程设计为契机,采用荷兰Plaxis 2D有限元分析程序,对自然状态下、仅使用抗滑桩以及使用桩板墙处治滑坡的效果进行对比分析评价,以期掌握桩板墙、抗滑桩在处治滑坡的效果差异,以及桩板墙对滑坡稳定性的提高程度。

1工程概况

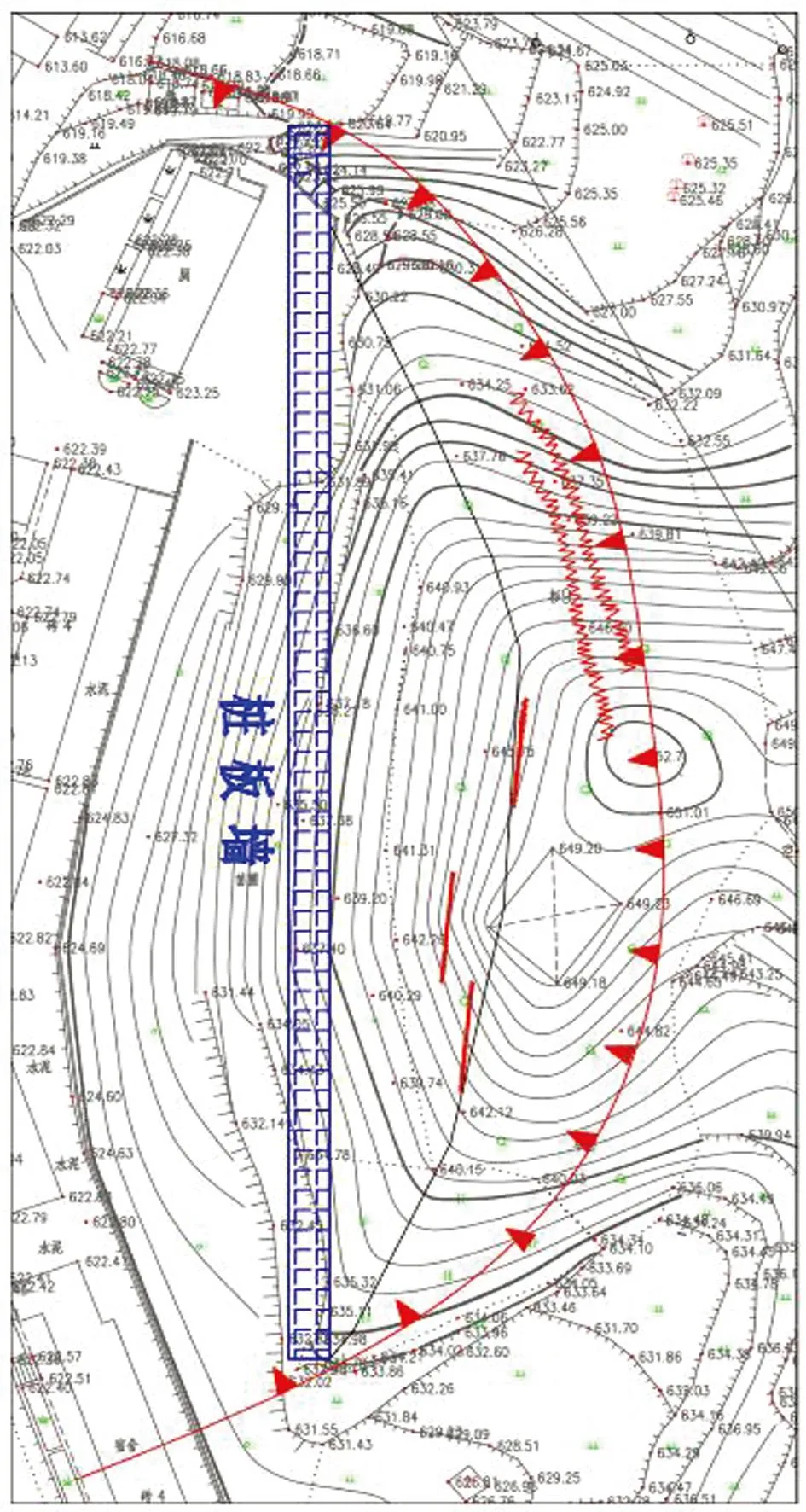

现场踏勘发现,该滑坡坡体已出现变形迹象,局部坡体失稳,导致岩土体滑塌,滑坡体处于整体欠稳定,局部不稳定状态,如图1所示。

图1 滑坡现场照片

1.1地形地貌

滑坡区域属碎屑岩构造侵蚀剥蚀地貌,受舞阳河支流的切割,使本区形成中低山沟谷切割地形,最低处为河流沟谷,自然坡度一般为35~40°,局部稍陡,坡向280°。坡体两侧为季节性冲沟,坡体剖面呈多级阶梯状。坡体表面基岩出露,坡体后部垭口处分布有风化残积土,土厚1~3 m,植被发育较好。

1.2地层岩性

场地出露岩层为:

(1) 残坡积碎石土,黄、褐黄色,主要由碎石及粉质黏土组成,碎石粒径4~10 cm,含量约50%,松散,分布于坡体中后部,厚约0~2 m;

(2) 寒武系杷榔组(∈1p)灰绿色薄层状粉砂质、粘土质及钙质页岩组合,属软质岩类,岩石节理发育,抗风化能力弱,强~中风化,呈片状、碎块状,风化后呈灰~浅灰黄色粉质粘土,工程力学性质差,抗剪强度较低,分布于滑坡体前~中后部,层厚4.3~6 m。岩层产状310°∠18°。

1.3滑坡特征

滑坡平面形态呈簸箕状,坡体前缘宽,后缘稍窄。滑坡边界明显。前缘以坡体坡脚为界,后缘以山丘顶部(滑塌变形后形成的拉裂缝)为后边界,两侧以微地貌中自然形成的冲沟及陡坎右边界。前缘剪出口较明显,后缘拉裂缝发育程度高,属推移式滑坡。

滑坡体前缘横宽为150 m,纵长60 m,坡体平均坡度为29°,主滑方向280°。滑体物质主要为碎石土,堆积厚度不均,中上部分布厚度较大。经过估算,滑坡体堆积物体积约为6.8×104m3。

滑体物质组成主要为第四系残坡积层夹强风化页岩。滑体平均厚度约4 m,其中残坡积碎石土厚约0~2 m,主要分布于坡体中上部,中下部滑体物质以强风化页岩为主,该强风化页岩多风化为近似土状。滑体物质结构较松散,透水性好,抗剪强度低,厚度不均,分布不均。局部滑体为滑塌变形后堆积物,其中夹强风化砂岩。滑体平均厚度约4 m。

钻探揭示,该滑坡滑动面为强风化页岩与中风化页岩之接触面,呈折线形。上部松散堆积层透水性大于下部页岩的渗透性,导致基岩接触面土体含水量明显增大,形成滑带,滑带土为碎石土和黏土。

滑床为基岩,由中风化薄层页岩组成,节理裂隙较发育,为软质岩组,局部夹薄层灰岩。岩层产状310∠18,走向与滑向呈交切关系。

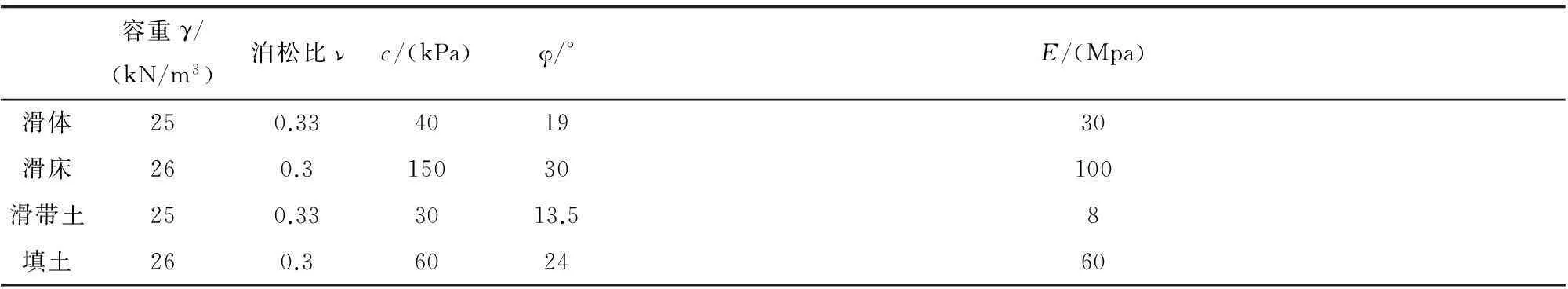

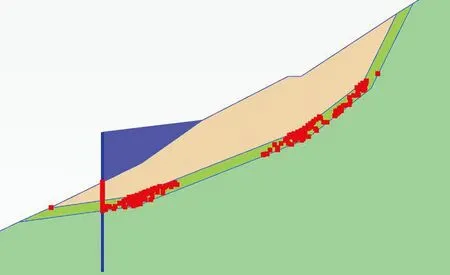

2滑坡治理方案设计

桩板墙主要布置在滑坡体631~636 m高程一带,根据勘察成果,滑坡下滑力水平分力为464.36 kN/m。桩长h=14.0 m,其中地面以上高度3 m,嵌固段长6 m,桩截面为矩形,截面尺寸为1.5 m×2.0 m(宽×高),桩间距4.0 m,单排布置,采用人孔挖孔成桩工艺,总平面如图2所示。挡土板高1 m,厚0.3 m,采用C30混凝土浇筑,弹性模量E=3×107kPa,剖面图如图3所示。滑动面以下地层土体(滑床)抗力系数为200 MN/m3。

图2 桩板墙平面布置

图3 桩板墙滑坡处治典型剖面

3桩板墙处治滑坡有限元分析

3.1桩板墙及滑坡土体参数

根据现场勘察结果,滑坡土体的相关物理力学参数如表1所列。

表1 滑坡土体物理力学参数

3.2有限元分析模型的建立

以图3桩板墙滑坡治理的典型剖面为原型,采用Plaxis 2D有限元分析程序建立分析模型,有限元分析模型如图4所示。土体采用摩尔-库仑本构模型,抗滑桩采用板单元模拟。

图4 桩板墙滑坡治理有限元分析模型

3.3有限元分析工况

有限元分析中拟在自然状态下、仅采用抗滑桩支挡以及桩板墙支挡情况下(表2),对滑坡的稳定性、抗滑桩水平位移以及桩前剩余下滑力等进行对比分析。

表2 有限元分析工况

3.4有限元分析结果

3.4.1滑坡稳定性

3种工况下得到的滑坡稳定性系数如图5所示。

由图5可知,自然状态下滑坡稳定性系数约为1.05,经抗滑桩治理后,安全稳定系数提升至1.26,而由桩板墙治理后,滑坡安全稳定系数提升至1.74,较自然状态下稳定性系数提高了约20%,较抗滑桩处治后的稳定性系数提高了约38%。由此可见,采用桩板墙处治滑坡,能够大幅提高滑坡稳定性系数,取得了较好的应用效果。

图5 3种工况滑坡稳定性系数

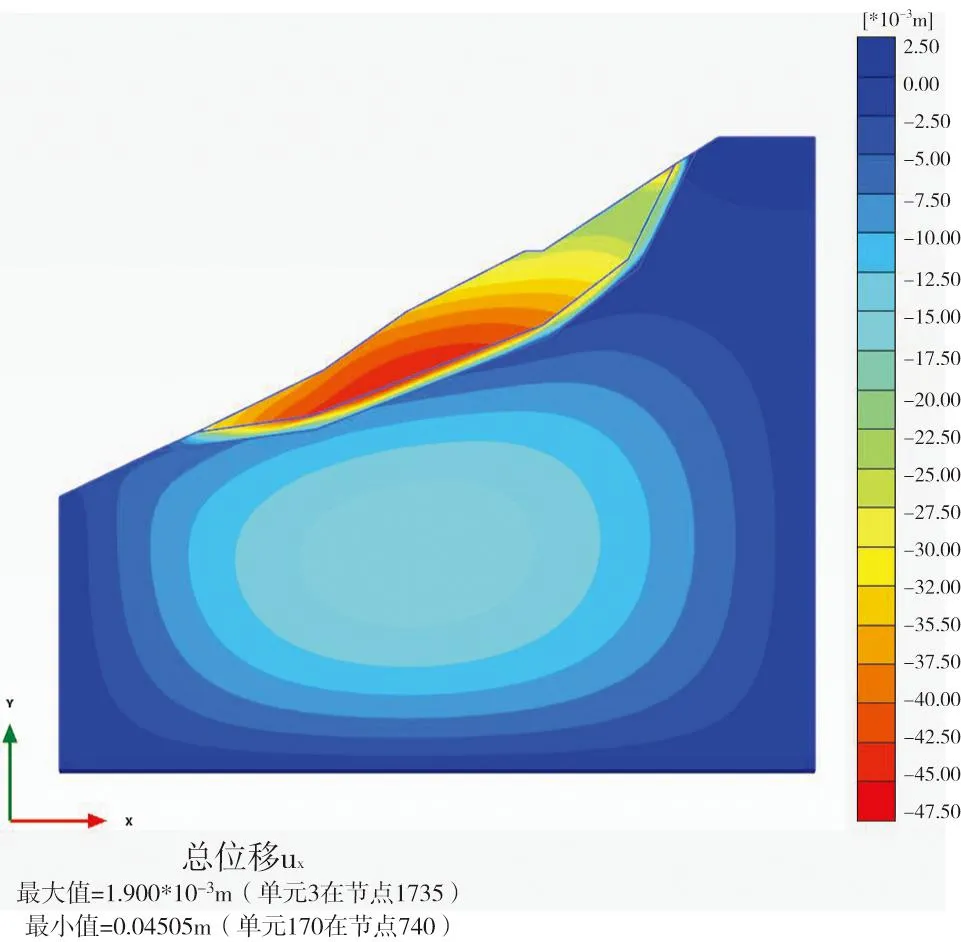

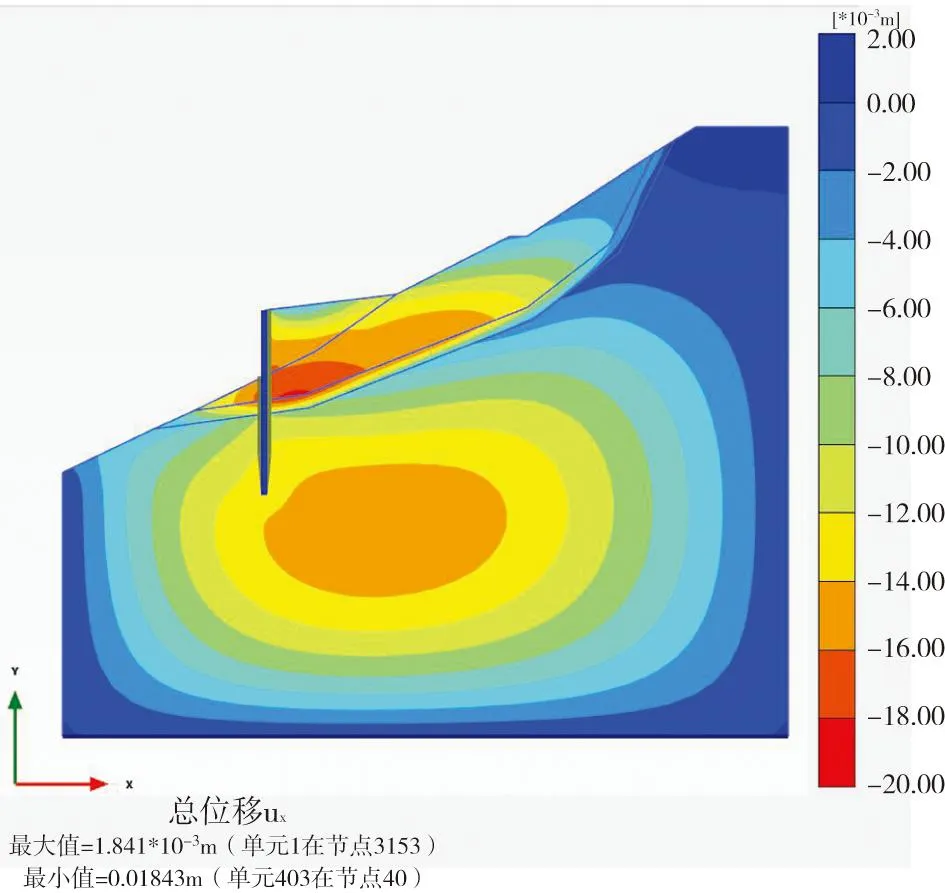

滑坡土体侧向位移云图如图6所示。

(a)工况1(自然状态)

(b)工况2(仅抗滑桩)

(c)工况3(桩板墙)图6 滑坡土体侧向位移云图

由图6可知,经桩板墙处治后,滑体侧向位移范围有所减小,并且亦减小了滑床桩前地基土侧向位移范围。反映出桩板墙利用墙后填土对滑体前缘进行反压,取得了良好的应用效果。

3种工况下滑坡土体塑性点分布如图7所示。

(a)工况1(自然状态)

(b)工况2(仅抗滑桩)

(c)工况3(桩板墙)图7 滑坡土体塑性点分布

由图7可知,3种工况下,滑坡土体塑性点均位于滑带土,其中,在仅使用抗滑桩情况下,滑带土体塑性点范围较自然状态下有明显减小,主要减小区域为桩前滑带土以及滑坡前缘位置;使用桩板墙支挡后,由于墙后填土的反压作用,减小了滑坡中下段滑带土的塑性点,即提高了中下段滑带土的抗滑能力。

3.4.2抗滑桩侧向位移

工况2及工况3桩体侧向位移沿桩长分布如图8所示。为便于对比,桩长截取原边坡坡面以下部分。

图8 桩体侧向位移沿桩长分布

由图8可知,桩板墙后填土后,桩顶侧向位移有一定增大,由11 mm增加至约16 mm,增长幅度约25%,桩顶位移约19 mm,小于我国相关规范中对抗滑桩顶侧向位移的规定,即桩顶位移不应大于悬臂段长度(3 m)的1%(约30 mm)[7]。滑动面以下,桩体侧向位移沿桩长分布形态表现出弹性桩的侧向位移特征,滑面处桩体侧向位移由仅使用抗滑桩时的7 mm增大至约11 mm,增长幅度约57%,滑动面以下桩体平均转角分别为1.1‰ rad、1.69‰ rad。

4结语

通过对自然状态下、仅使用抗滑桩支挡及桩板墙支挡三种工况的有限元对比分析,得到以下结论:

(1) 经桩板墙处治后的滑坡,其稳定性系数较自然状态及仅使用抗滑桩支挡情况下均有一定提高,稳定性系数分别由1.05、1.26提高至1.74,提升幅度分别为38%、20%。

(2) 利用桩板墙对滑坡前缘形成的反压作用,使滑体侧向位移范围有所减小,并且亦减小了滑床桩前地基土侧向位移范围。

(3) 在桩板墙后填土的反压作用下,提高了中下段滑带土的抗滑能力,使该区域滑带土的塑性点范围减小。

(4) 工况2(仅抗滑桩)情况时,主要是利用了抗滑桩自身截面刚度及桩前地基土抗力消弱下滑力,工况3(桩板墙)情况时,在工况2的基础上增大了小主应力,提高了滑动面上的正应力,对坡脚起到了反压作用,从而大幅提高了边坡稳定系数。

参考文献

[1] 郑颖人, 陈祖煜, 王恭先,等. 边坡与滑坡工程治理[M]. 北京: 人民交通出版社, 2010.

[2] 铁道部第二勘测设计院. 抗滑桩设计与计算[M]. 北京: 中国铁道出版社,1983.

[3] Beer E D. Effect of horizontal loads on piles, due to surcharge of seismic effects[C]// Proceedings of the specialty session no 10, 14 July 1977, 9th international conference on soil mechanics and foundation engineering, Tokyo, 1977.

[4] 王恭先. 滑坡防治方案的选择与优化[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(增刊2): 3867-3873.

[5] Rowe P W,Terzaghi K. Correspondence: Anchored sheet-pile walls [J]. Ice Proceedings, 1952, 1(5):616-647.

[6] 胡荣华, 余海忠. 抗滑支挡结构在国内外的发展[J]. 施工技术, 2010, 39(增刊): 63-70.

[7] 铁道第二勘察设计院. TB10025-2006 铁路路基支挡结构设计规范[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2009.

Sheet-pile wall application in the slope engineering

Li Yangchun, Luo Bingjia

(Geological Environmental Monitoring Institute in Guizhou Province, Guiyang 550004, China)

Abstract:Sheet-pile wall was a kind of retaining structure which evolved from anti-slide pile and retained the advantages of anti-slide pile in landslide treatment. When sheet-pile wall was set in the landslide leading edge, the back wall fills provided the back pressure and enhanced the sliding resistance of slope toe. To evaluate the effect of sheet-pile wall treatment of landslide, and improve the landslide stability, we used Plaxis 2D finite element analysis program to analyze three working conditions which included the natural state, only the anti-slide pile and sheet-pile wall, and the results showed:Under sheet-pile wall condition, landslide stability had been significantly improved and increased respectively about 66% and 38% than that in natural state and only under circumstances of anti-slide pile; The earth filled in the back of the sheet-pile wall formed the pressure against the landslide, and reduced the lateral displacement range for both sliding body and sliding bed. At the same time, the application of sheet-pile wall improved the stabilizing force in the lower section of sliding soil, and reduced the plastic point range for soil in landslide zone.

Keywords:Sheet-pile wall; land slide; Plaxis 2D; stability; reverse pressure effect

中图分类号:TU 413.62

文献标志码:A

作者简介:李阳春,男,1984年生,研究方向:地质灾害防治。E-mail:

收稿日期:2015-08-03;2015-12-21修回