壮医针刺的基本特点及学术思想初探*

2016-03-27林辰

林辰

(广西中医药大学,南宁 530001)

壮医针刺的基本特点及学术思想初探*

林辰

(广西中医药大学,南宁 530001)

壮医针刺具有简、便、验、绿色、安全、无毒副作用等基本特点,其“以环为穴”的取穴方法和“天圆地方”的配穴组方原则,有鲜明的壮族特色与地域特征,彰显人与自然和谐统一的特点。由于壮族历史无规范文字等原因,壮医针刺依然停留在师徒授受等方式。故试就壮医针刺的实物例证、壮医天地人三气同步理论、天人相应“天圆地方”配穴处方原则、“以环为穴”取穴方法特点及独特针刺手法特点等方面进行整理研究,探讨壮医针刺的学术思想。

壮医针刺;基本特点;学术思想

壮医针刺是在壮医理论指导下,通过针刺刺激人体体表的特定穴位或反应点,调整脏腑、骨肉、嘘勒的功能,畅通三道两路,促使机体动态平衡及天地人三气同步,从而达到人体康复的一种外治疗法。壮医针刺是壮族人民在劳动生产、生活中与疾病作斗争实践中创造的治病方法,是壮医外治法的重要组成部分,是壮族文化和传统医学的宝贵遗产。壮医针刺不仅具有悠久历史,而且具有鲜明的壮族特色与地域特征。本文从壮医针刺历史渊源、天人相应三气同步观学术思想、天人相应“天圆地方”选穴原则及独特针刺手法等方面做一概述。

1 壮医针刺历史源远流长

壮医针刺的历史源远流长,由于可考的文献资料非常有限,很难准确地说明壮医针刺疗法起源的确切时间。但从考古实物和现有壮族民间仍在流传的原生态针刺疗法进行挖掘整理研究,认为壮医针刺应该萌芽于旧石器时代晚期。在广西众多的旧石器时代晚期的遗址中,均可发现有很多经过一定程度磨制尖利的石片、石镞、石斧,这些石器除了用作生产工具外,也可以用作治疗疾病的工具。此外,在新石器时代遗址,如广西桂林甑皮岩洞穴遗址、南宁地区贝丘遗址、广西宁明花山和珠山附近的岩洞里还发现骨针实物,同样这些骨针实物也可用作针刺的工具。随着壮族社会不断发展,壮医针刺用具也由砭石、骨针发展为金属针具,如青铜针、银针等。1985年冬,考古工作者在广西武鸣县马头乡元龙坡一处西周至春秋古墓中,出土了两枚精致的青铜针(见图1);1978年,考古工作者在广西贵县(今贵港市)罗泊湾汉墓出土有针柄呈绞索状的银针数件(见图2)。由此可见,壮族地区虽没有传统文献史料方法记载壮医针刺具体起源的时间,但出土实物例证与民间流传的针刺疗法已证明壮医针刺疗法历史之久远[1]。

图1 武鸣马头乡青铜针

图2 贵港罗泊湾银针

2 壮医针刺学术思想:天人相应三气同步观

壮医重视人与自然和谐的自然生命观,认为人不能逆天逆地,必须顺应天地,主动适应外界环境变化,与天地之气同步[2]。

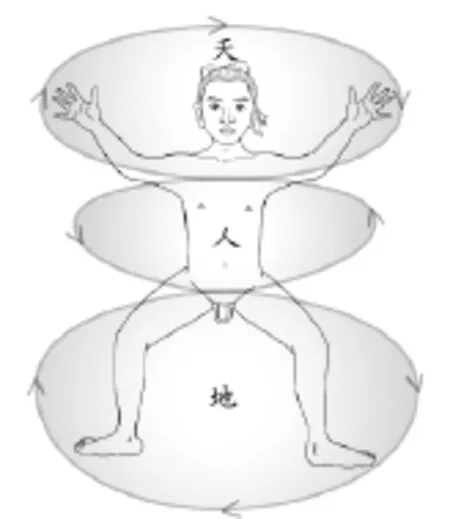

壮医认为,人体是一个小天地,是一个有限的小宇宙单元,在人体的每一部分都缩影着天、地、人的整体信息。整个人体可分为上、中、下三部,即天地人三部:肩以上的部位为上部,称为天部;臀以下的部位为下部,称为地部;胸腹部为中部,称为人部。天、地、人三部之气是相互依存、相互影响、相互制约的,地之气主升,天之气主降,人之气主和,天、地、人三气同步运行[3]以此维持人体健康状态(见图3)。

天、地、人三气同步关键核心是地之气主升,天之气主降,人之气主和。只有地气升、天气降、人气和才能使脏腑、骨肉、嘘勒、三道、两路各项生理活动得以协调平衡,形成一个有机和谐的整体。脏腑、骨肉、嘘勒、三道、两路是人体生理基础,既自主地参与生命有机整体的秩序,反过来又受到整体秩序的影响。天、地、人三气同步运行需依赖脏腑、骨肉、嘘勒、三道、两路等功能的正常发挥。反过来,脏腑、骨肉、嘘勒、三道两路活动的相互联系、相互制约、协调平衡,形成有机的整体,需通过地气升、天气降、人气和之天地人三气同步实现[4]。

图3 天地人三气同步运行图

人体内部天地人三气同步是人的个体之气与外界天地之气同步的前提和基础。人体脏腑、骨肉、嘘勒、三道两路各项生理机能正常发挥、气血调和,整个机体维持在平衡状态,才能具有一定的适应力、防卫力与自愈力,以适应外界天地之气变化。人体维持在健康状态,需要保持体内外天地人三气动态平衡、同步,一旦这个平衡不协调,将会导致人体各种生理功能不能正常发挥,不能适应自然界天地之气变化,从而发生疾病。人体内部天地人三气同步及人与自然环境之间天地之气同步是相互依存、相互制约、相互影响、相互作用的关系。一方面,如果人逆悖天地自然,即三气不能同步会直接导致人体的脏腑、骨肉、嘘勒及三道两路功能低下,从而削弱自愈系统的力量,就会产生各种各样的疾病;另一方面,天地自然环境的变化也可直接或者间接影响人体脏腑、骨肉、嘘勒及三道两路的功能,使三气不能同步运行,削弱自愈系统的力量,机体相应产生各种各样的病痛。

壮医针刺是通过针刺人体体表穴位会对人体产生物理刺激,调整脏腑、骨肉、嘘勒功能协调平衡,畅通三道两路,使人体处于地气升、天气降、人气和之天地人三气同步状态,激发人体自身的自愈力,从而促使人体康复,因此壮医针刺临证重要指导思想是天人相应三气同步观。

3 壮医针刺配穴原则:天人相应“天圆地方”观

“天圆地方”观与天地人三气同步论是一脉相承的,同是壮医天人相应自然观的主要内容,“天圆地方”观是壮医针刺学临证配穴组方的重要指导理论。壮医所谓“天圆地方”,即天是圆的,地是方的。而这个圆是指“圆环”,包涵了灵动、机动、恒“动”之意,即在选穴时可以“圆”为穴,即壮医针刺取穴原则“以环为穴”;“方”是指地为方,“四方”顺应春、夏、秋、冬四时,即4个方位或4个点,包涵稳固、固定、相对平“衡”之意。壮医强调人体需于一种恒“动”的状态才能适应外界天地之气的变化,与天地之气保持同步才能维持健康的状态。“天圆地方”观核心思想主要体现在一个“动”字,即天在动,地在动,人亦在动,天、地、人都处在一个无限而有序的变化之中,故人必须处在一种恒“动”的状态中,通过“动”来适应天地的变化,即适应大自然的变化,保持与自然相一致,通过恒“动”以达到恒“衡”,以保证天、地、人三气同步、嘘勒调和、阴阳平衡的健康常态,这个健康的生理状态是由天、地、人三者协调和顺运行的结果,即三气同步;而疾病则是由于天、地、人三者相互不协调、不一致而导致三气不能同步运行的结果。“天圆地方”观认为,穴位是人体三道两路运行嘘勒的出入之处,是脏腑嘘勒骨肉的外延,是天、地、人三部运行嘘勒的重要通道。穴位是整个人体中嘘勒最集中之处,嘘勒运行、循环、出入于穴位之中以渗灌濡养脏腑、骨肉,联络体表、肢体、关节。通过针刺人体三道两路广泛分布于天、地、人三部体表网络的结点、穴位点或特定部位,以调节三气同步的正常运行,激活身体自然治愈力,以实现祛除疾病、维护健康的目的。也就是说,通过针刺三道两路位于体表网络的结点、穴位或反应点所产生的刺激,调动机体内部天、地、人三部的力量,这种调动是针对疾病的状态而有目的的给予机体的天、地、人三部的调节机制加以援助,使机体的天、地、人三部的内在治愈系统充分发挥作用,并借“天圆地方”之法吸取自然之气,通过针刺的“动”以达到“衡”,从而保证天、地、人三气同步、嘘勒调和,促使疾病的转归,维护身体的健康[5]。

壮医针刺临证配穴必须遵循“天圆地方”原则,所选取的穴位必须体现“天圆地方”观核心思想,即“动”与“衡”的相对统一。

4 壮医针刺“以环为穴”的取穴方法特点

“天圆地方”观是壮医针刺临床应用组方配穴的总则,而“以环为穴”则是壮医针刺取穴的基本原则。“天圆地方”配伍原则的具体实施需要“以环为穴”的取穴方法来完成。“以环为穴”的取穴方法,源于古人所使用的文字计序符号天干地支而来,以地支的文字计序符号和计时方位来进行取穴和命名的方法,主要是在人体体表的一些特有标志、组织或器官的部位,如各部的明显突起或凹陷部位、五官轮廓、发际、肚脐、关节、皮肤纹路等或体表解剖标志,围绕该特有标志、组织或器官的部位环绕1周,即确定圆环,或者围绕身体某些部位的病灶或病灶点环绕1周确定圆环。圆环确定后,在相应圆环上依据地支的文字计序符号方法,即子、丑、寅、卯、辰等12个时间方位点作为穴位点,分别取穴和命名[5]56-58,18-19。

5 壮医针刺手法特点

壮医针刺的手法,起初主要是采用粗针以浅刺、挑刺或刺血为主。经过历代壮医医家的发展,临证除以粗针浅刺、挑刺和刺血外,也有根据病情的不同采取不同的针刺方法。既可以在刺入穴位数秒后即可以出针,也可以留针至15 min至60 min不等。壮医针刺的基本手法有轻手法、中手法、重手法3种,其中轻手法包括浅刺、叩刺或挑刺手法,中手法主要是直刺术;重手法包括动刺术、多针术、复针术、半刺术、刺血术。其基本特点是轻病轻手法,重病重手法,通常以中手法;病急快针,病缓留针;外感挑刺,内病针刺;瘀病叩刺,重病刺血[5]。

6 结语

壮医针刺疗法有着悠久的历史,在漫长的医疗实践中形成,其学术思想也随着临床应用的积累逐渐完善。作为壮医学的一大特色疗法,壮医针刺学已成为一门既有系统理论为指导,又有丰富临床经验为支柱的重要学科,其中以其自身特有的临证指导思想、取穴原则及针刺手法等显著特点而独树一帜,为越来越多的人们所认同。

[1]钟以林.九针从南方来的实物例证[J].广西中医药杂志,1987,10(3):33-35.

[2]黄汉儒.壮医理论体系概述[J].中国中医基础医学杂志,1996,2(6):3-4.

[3]黄瑾明,林辰.壮医药线点灸学[M].南宁:广西民族出版社,2006:5-6.

[4]林辰.论壮医学的基本特点及核心理论[J].中国中医基础医学杂志,2012,18(11):1205-1206.

[5]林辰.中国壮医针刺学[M].南宁:广西科技出版社,2014:15-17.

R245.31

:A

:1006-3250(2016)07-0949-02

2015-11-08

广西自然科学基金资助项目(0991155)-壮医针法的抢救性挖掘及系统研究;广西高等学校高水平创新团队及卓越学者计划资助项目-壮医基础与临床研究创新团队(201407)

林 辰(1964-),男,广西合浦人,教授,医学硕士,从事壮医的挖掘整理及临床应用研究。