国内外埃博拉病毒相关文献的研究热点与发展趋势

2016-03-22,

,

埃博拉病毒(Ebola virus)是引起人类与灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性病毒,因其极高的致死率而被世界卫生组织(WHO)列为对人类危害最严重的病毒之一。自2013年12月首例埃博拉感染病例在几内亚南部地区出现以来,这场史上最糟糕的热带病严重破坏了卫生服务系统,并使疫情最严重的非洲国家经济摇摇欲坠[1]。2014年,WHO宣布西非地区埃博拉病毒疫情成为“全球关注的突发公共卫生事件”[2]。该机构于2016年1月14日宣布西非地区埃博拉疫情终结,但15日塞拉利昂又现埃博拉致死病例[3]。据WHO发布的最新数据统计,截至2016年3月13日,全球已发现确诊及疑似感染埃博拉病例28 639例,其中死亡人数达到11 316例[4]。埃博拉疫情的反复提醒我们,面对严峻的疫情形势时应保持警醒。本文通过对国内外埃博拉病毒相关文献进行统计分析,了解埃博拉病毒的研究热点与发展趋势,为我国传染病预防工作提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 数据收集

在Web of science核心合集中进行检索,检索策略为TS=(Ebola virus) OR TS=(Ebola disease) OR TS=(Ebola virus disease) OR TS=(Ebola hemorrhagic fever),文献类型为(ARTICLE OR PROCEEDINGS PAPER OR REVIEW OR MEETING ABSTRACT),语种为(ENGLISH),不限定出版时间,截至2016年1月21日共检索到英文文献2 641篇。同时,在中国知网(CNKI)中进行检索,检索策略:KY =‘埃博拉病毒’OR KY=‘埃博拉病’OR KY=‘埃博拉出血热’,文献类型限定为期刊文献,学科领域选择医药卫生科技,不限定出版时间,截至2016年1月21日共检索相关中文文献1 205篇。

1.2 数据处理

为简化统计过程和减少低频词的干扰,采用Egghe提出的g指数计算方法(CNKI数据不具备文献引用数据,因此运用词频g指数计算方法[5])截取中英文文献的高频词并进行对比分析。运用Bicomb 2.0统计出英文关键词共3 260个,中文关键词共4 186个。经过词频g指数运算后,得到到英文高频词41个、中文高频词46个。同时利用Bicomb 2.0对中英文高频词汇建立词篇矩阵,并导入SPSS 22.0进行系统聚类分析。通过采取“组间联接”聚类方法,“Ochiai”相似系数,获得高频关键词的聚类树状图。

使用Citespace 4.0.R5的突变词(Frequency Burst)检测功能,通过观察中英文关键词频次的时间分布,检测题目、摘要、作者和关键词等字段中权重与词频变化率较高的术语,从而展现该领域的发展脉络与趋势。同时结合Bicomb 2.0、SPSS 22.0处理后的关键词系统聚类结果,了解该领域的重要研究方向或领域分支。

运用Bicomb 2.0和Excel 2010对中文文献的作者与研究机构数据进行处理、统计分析,运用Web of science对英文文献的作者、研究机构与国家地区进行统计分析。同时结合CitespaceⅢ可视化知识图谱,获取作者、机构和国家之间合作网络关系,进一步展现该领域的研究热点与核心群体。

2 结果与分析

2.1 发文数量

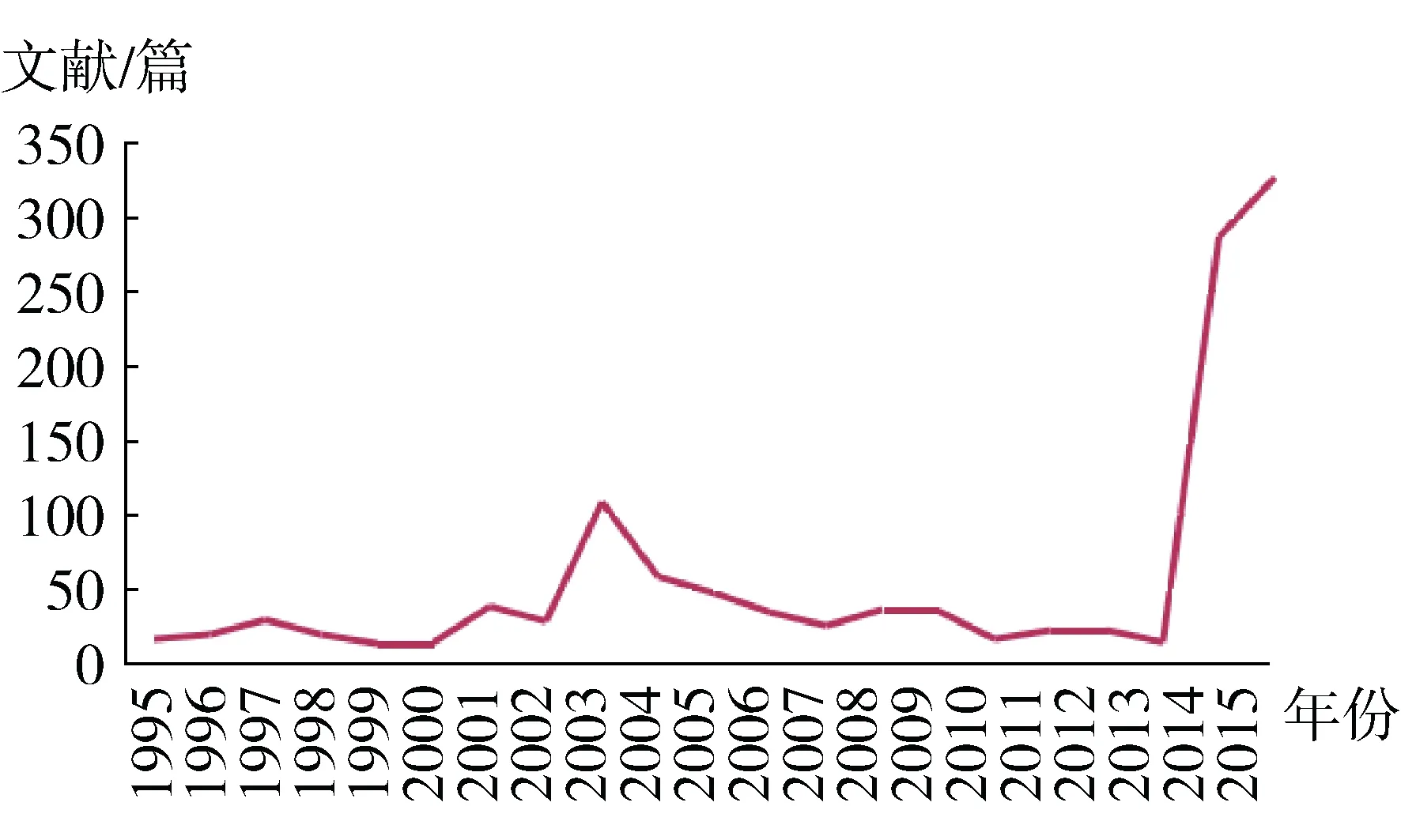

经统计,发现国内作者发表埃博拉病毒相关文献1 205篇,主要集中在1995-2015年(图1)。从图1可知,国内该领域的研究呈现逐年递增趋势,2003-2004年出现小幅上升,2014-2015年呈现大幅递增的趋势。这可能是因为自2003年我国SARS疫情肆虐后,我国研究者对埃博拉出血热等急性传染病给予了较多关注。2014年国内埃博拉文献数量的几何倍数增长,正与非洲埃博拉疫情爆发紧密相关。

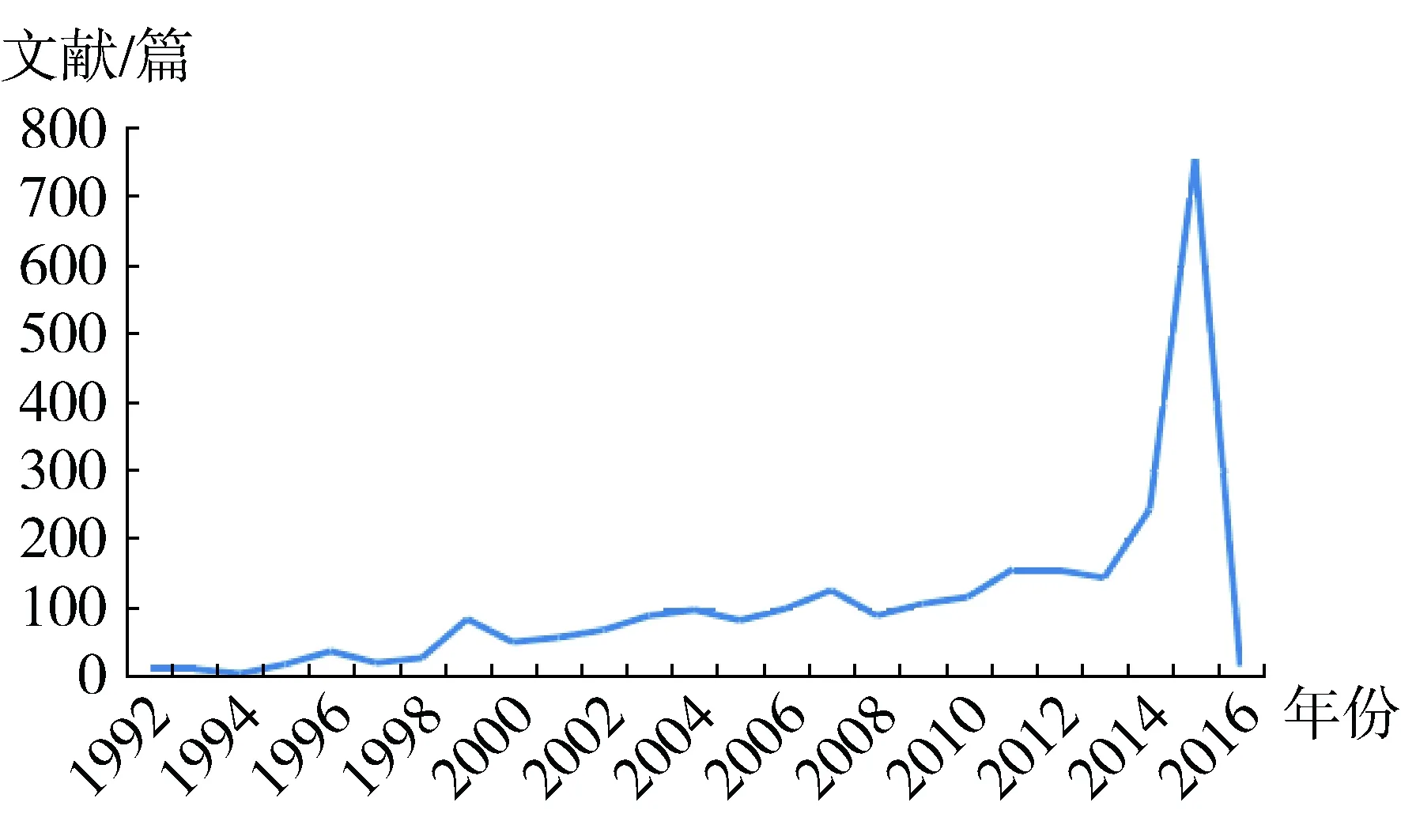

国外作者1992-2016年发表埃博拉病毒相关英文文献共2 641篇,年代分布如图2所示。从图2可知,国外对埃博拉病毒的研究较国内更早一些,文献发表数量逐年增长,2014年呈现大幅递增趋势。这与2014年西非地区的埃博拉疫情爆发密切相关。这场全球公共卫生突发事件已成为国外各传染病研究机构和研究人员关注的焦点。

图1 国内埃博拉病毒研究文献年代分布

图2 国外埃博拉病毒研究文献年代分布

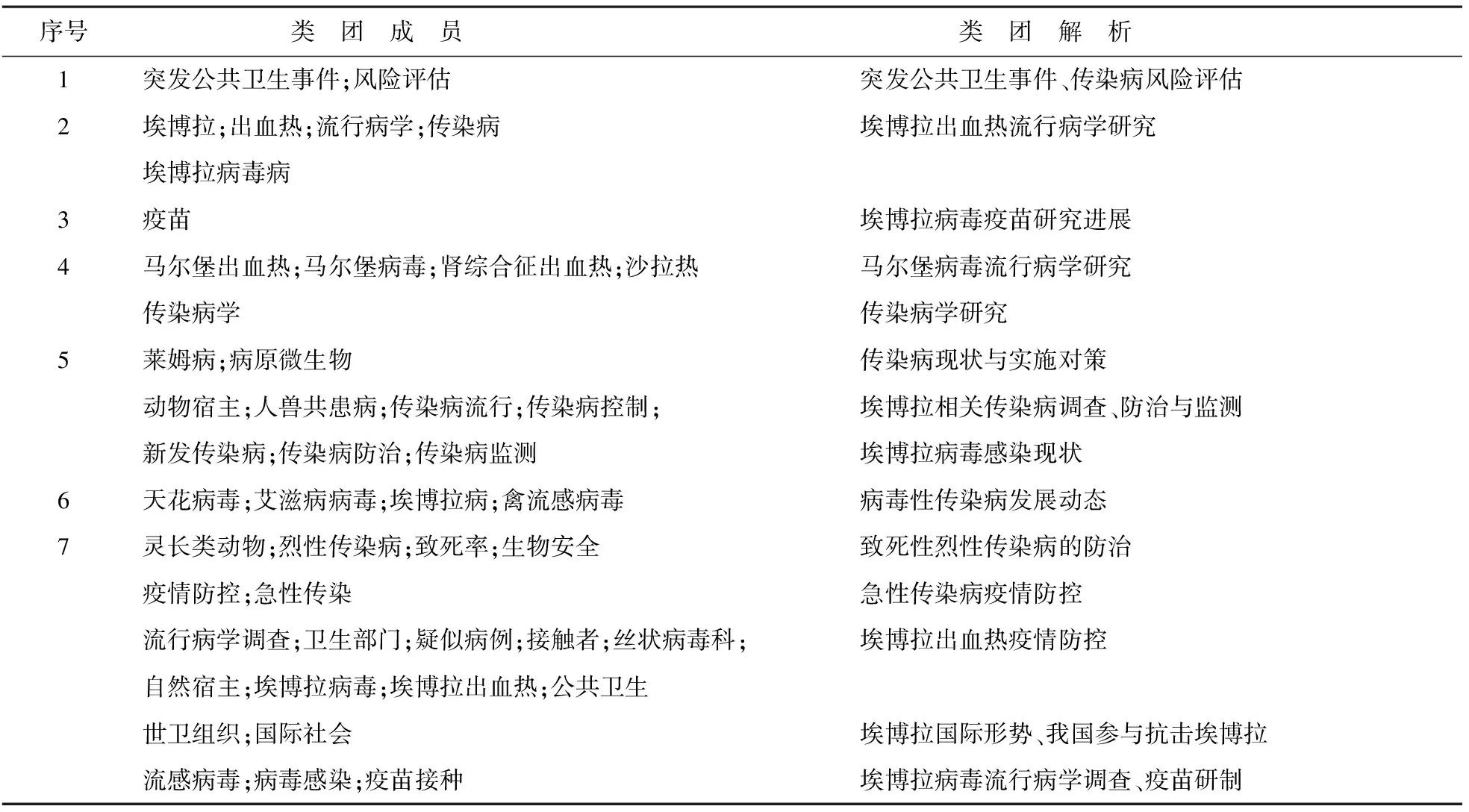

2.2 研究热点

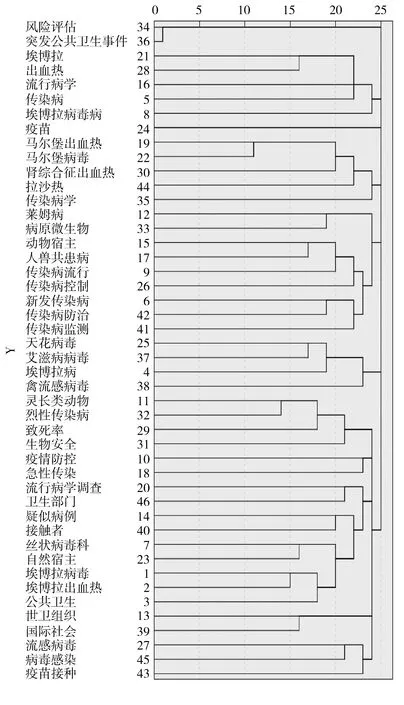

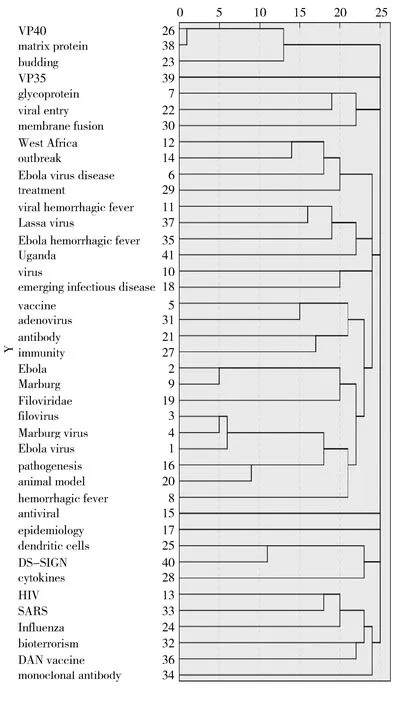

目前高频词界值的确定尚未有统一的方法,常用的方法有经验法、二八定律、齐普夫第二定律、g指数、高频低频词界分公式等[6]。经过系统聚类分析后,获取中、英文文献的高频关键词聚类树状图(图3、图4),并根据树图划分出7个类团(表1、表2)。通过对各类团文献的查阅,总结出国内埃博拉病毒的研究集中于突发传染病风险评估与防治、埃博拉出血热流行病学调查、抗病毒疫苗研制进展、国际疫情现状与疫情防控对策、我国参与抗击埃博拉病例报道等方向,国外埃博拉病毒的研究集中于病毒入侵机制、埃博拉出血热发病机制、机体免疫反应、传染病流行病学调查、抗病毒疫苗与抗病毒药物研制、国际疫情形势、埃博拉病毒感染诊断与治疗、全球公共卫生防控措施等方向。

图3 国内埃博拉病毒研究高频关键词-词篇矩阵聚类树状图

图4 国外埃博拉病毒研究高频关键词-词篇矩阵聚类树状图

序号 类 团 成 员 类 团 解 析1突发公共卫生事件;风险评估突发公共卫生事件、传染病风险评估2埃博拉;出血热;流行病学;传染病埃博拉出血热流行病学研究埃博拉病毒病3疫苗埃博拉病毒疫苗研究进展4马尔堡出血热;马尔堡病毒;肾综合征出血热;沙拉热马尔堡病毒流行病学研究传染病学传染病学研究5莱姆病;病原微生物传染病现状与实施对策动物宿主;人兽共患病;传染病流行;传染病控制;埃博拉相关传染病调查、防治与监测新发传染病;传染病防治;传染病监测埃博拉病毒感染现状6天花病毒;艾滋病病毒;埃博拉病;禽流感病毒病毒性传染病发展动态7灵长类动物;烈性传染病;致死率;生物安全致死性烈性传染病的防治疫情防控;急性传染急性传染病疫情防控流行病学调查;卫生部门;疑似病例;接触者;丝状病毒科;埃博拉出血热疫情防控自然宿主;埃博拉病毒;埃博拉出血热;公共卫生世卫组织;国际社会埃博拉国际形势、我国参与抗击埃博拉流感病毒;病毒感染;疫苗接种埃博拉病毒流行病学调查、疫苗研制

表2 国外埃博拉病毒研究高频关键词-词篇矩阵聚类类团

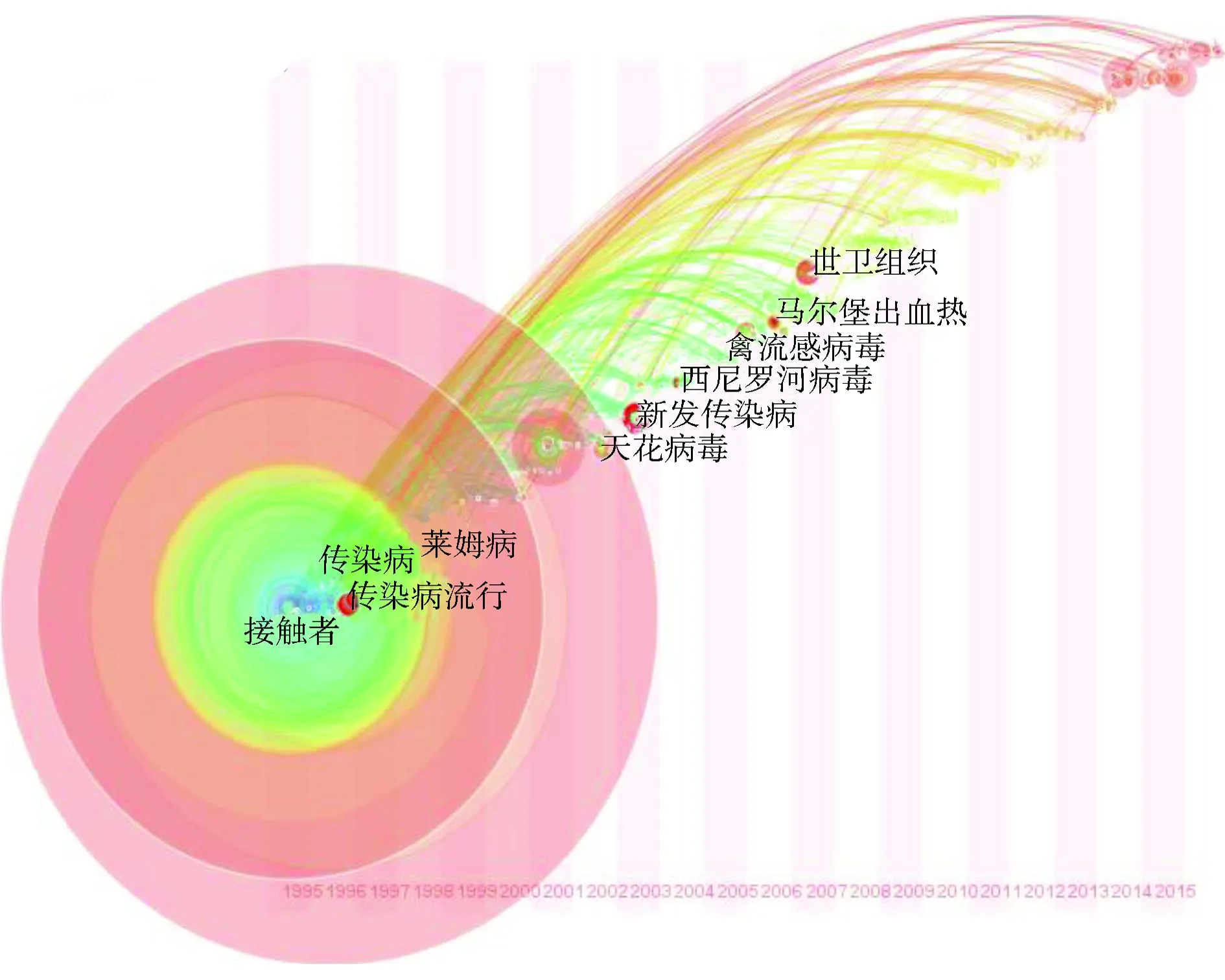

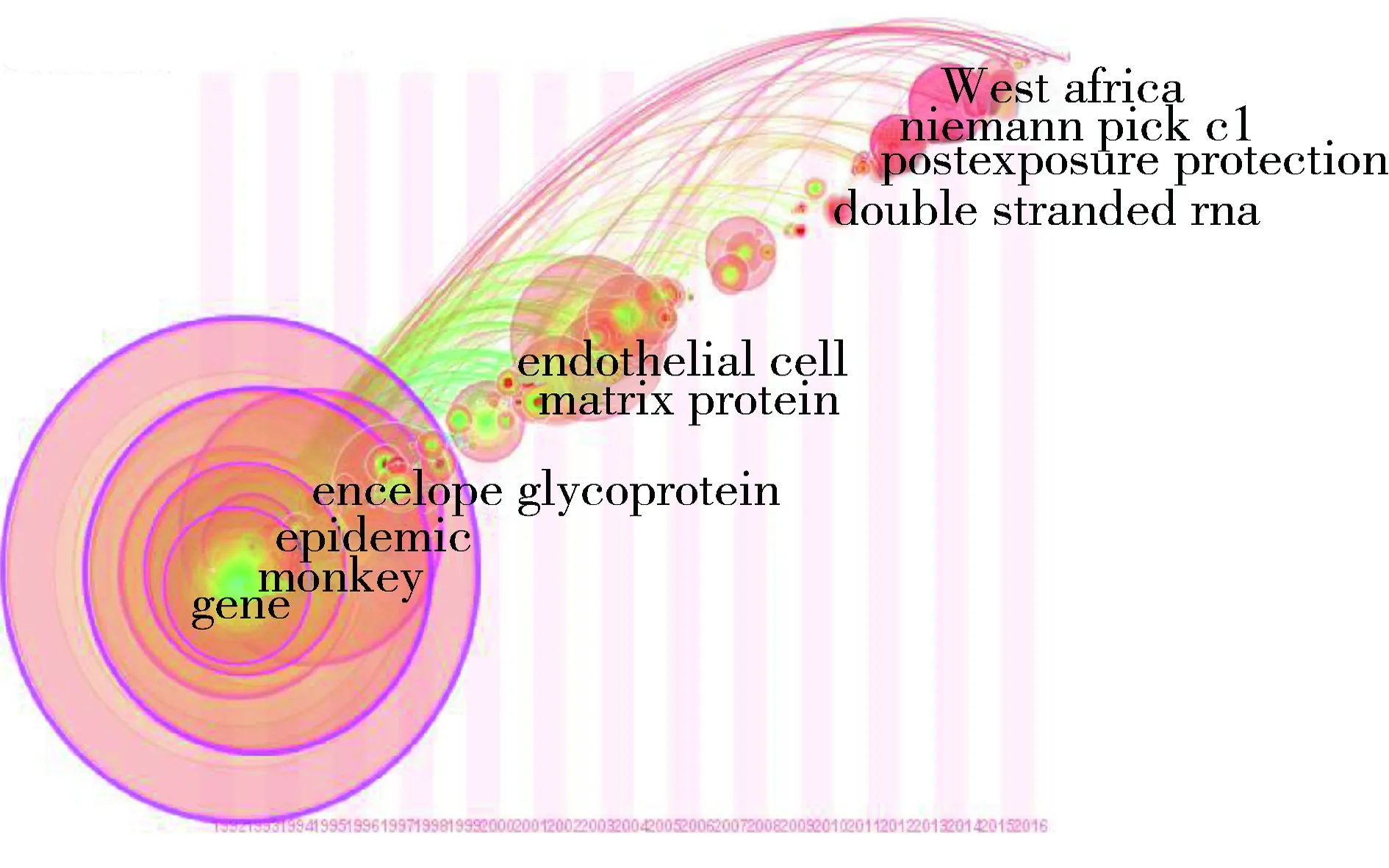

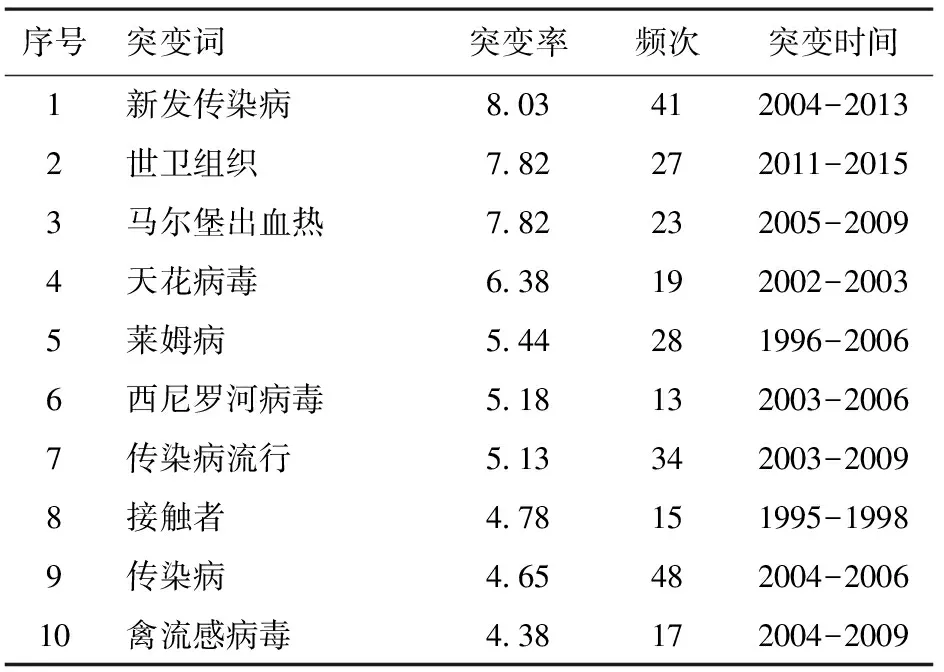

2.3 发展趋势

Citespace是一款具有“信息可视化”功能的文献计量分析软件。通过对图像信息的分析,提取该研究领域最有价值的文献信息,从而帮助我们在最短时间内了解和预测前沿科技动态[7]。结合CitespaceⅢ生成的中、英文关键词共现网络进行Frequency Burst检测(图5、图6),依据突变权重降序排列出前10位突变关键词(表3、表4)。

图5 国内埃博拉病毒研究突变关键词-热点时区视

图6 国外埃博拉病毒研究突变关键词-热点时区视

序号突变词突变率频次突变时间1新发传染病8.03412004-20132世卫组织7.82272011-20153马尔堡出血热7.82232005-20094天花病毒6.38192002-20035莱姆病5.44281996-20066西尼罗河病毒5.18132003-20067传染病流行5.13342003-20098接触者4.78151995-19989传染病4.65482004-200610禽流感病毒4.38172004-2009

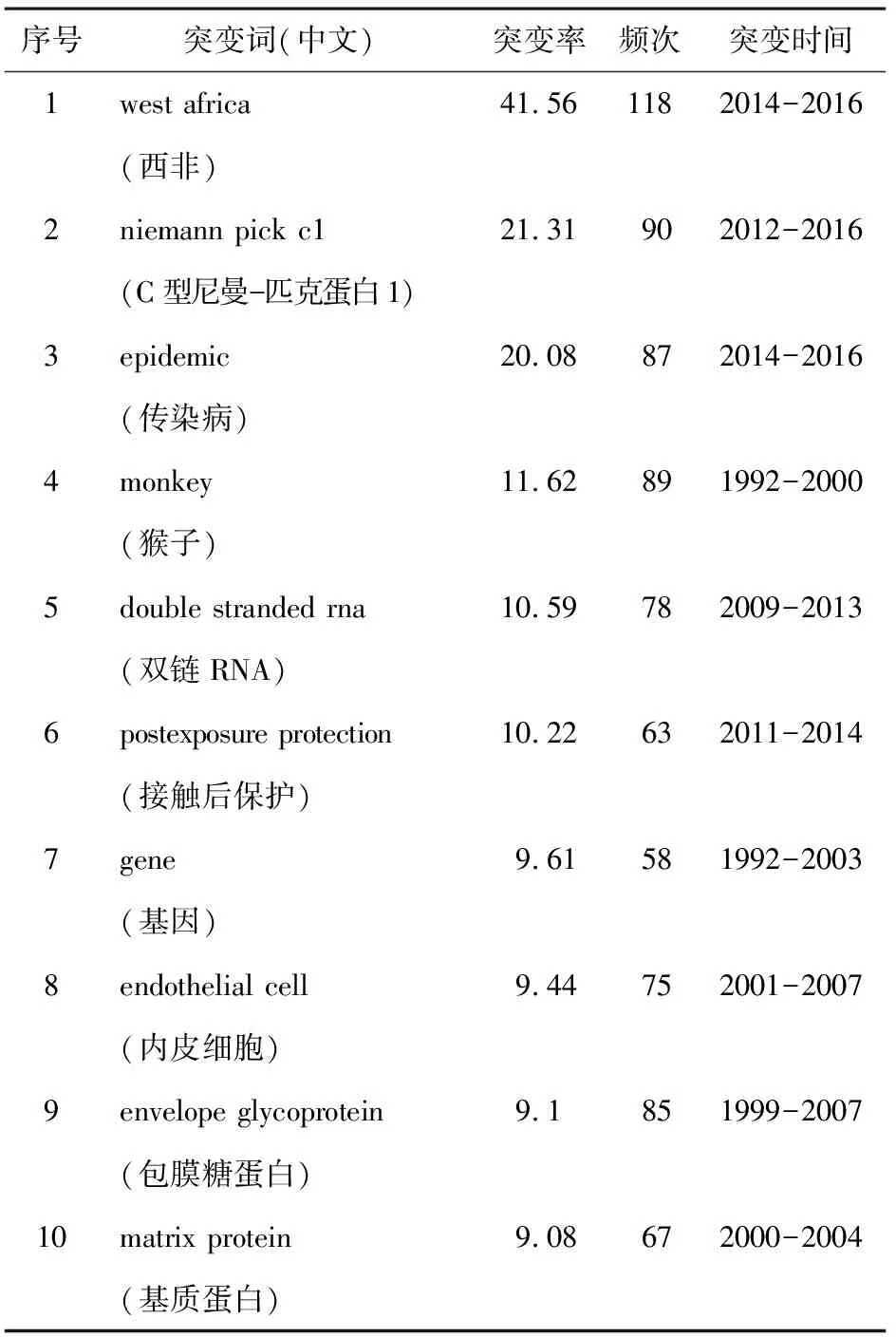

表4 国外埃博拉病毒研究突变关键词

通过阅读分析中文突变关键词的来源文献,可知1995年5月在扎伊尔的基奎特市出现了由埃博拉病毒引起的传染病,1996年7月在西非加蓬埃博拉出血热疫情爆发,此后有关埃博拉出血热的科普文章以及国际疫情分析报道文献不断出现。2003年我国SARS和刚果共和国埃博拉出血热爆发后,研究者把目光投向埃博拉病毒,探讨如何应对新发传染病爆发,并结合国情对埃博拉相关疾病防治措施提出建议。随后,埃博拉研究领域不断拓展延伸,有关埃博拉出血热类似疾病马尔堡出血热的综述研究与防控方案衍生出来。2014年西非国家发生大规模埃博拉病毒疫情,更多有关国际疫情形势与发展动态、流行病学调查研究、病毒检测诊断技术和疫情防治措施的文献不断涌出。

对英文突变关键词的来源文献进行分析发现,1992年开始有研究者利用猴子等灵长动物模型研究埃博拉及马尔堡丝状病毒的入侵传播机制,并从基因角度分析病毒核蛋白、RNA序列与病毒转录复制过程。20世纪90年代末期至21世纪初,研究者通过对病毒包膜糖蛋白、基质蛋白VP40、基质蛋白VP35的分析了解病毒蛋白结构,埃博拉病毒通过抑制机体免疫反应、使内皮细胞被破坏的致病原理也逐渐被破译。2009年开始,有研究者对VP35与dsRNA结合协助病毒入侵进行研究,并在机体免疫与靶向抑制剂等方面取得了进展。部分学者通过对埃博拉国际疫情形势的综述以及对流行病学的调查,提出了一系列应对埃博拉病毒感染的公共卫生防控措施。自2014年西非国家发生大规模埃博拉病毒疫情以后,埃博拉病毒糖蛋白与C型尼曼-匹克蛋白1(NPC1)受体结合的病毒入侵人体的机制逐渐被解析。

2.4 作者分析

依据中、英文文献作者发文量降序排列,分别对发文量排名前10的国内、外作者进行分析(表5、表6),同时利用CitespaceⅢ生成作者合作网络图谱(图7、图8)。从表5可以看出,我国发文最多的作者为王永怡,他在1995年根据当年5月发生在扎伊尔的埃博拉疫情发表了埃博拉疫情动态与概述埃博拉病毒相关知识的文献,随后又相继发表多篇文献,重点关注国际疫情形势与传染病疫情防控。从图7可看出,来自同一机构的洪志恒、孟玲等多位作者共同参与发表11篇文献,2014年9月-2015年9月深入持续报道了全国突发公共卫生事件,并对埃博拉出血热等传染病进行了风险评估。

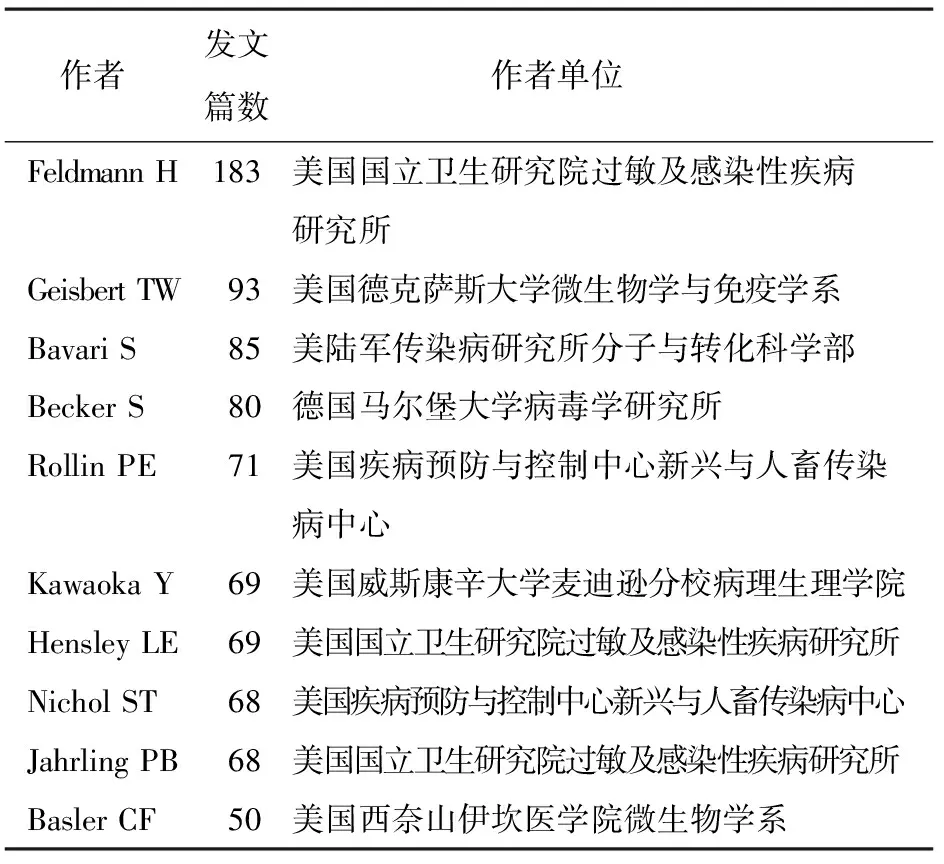

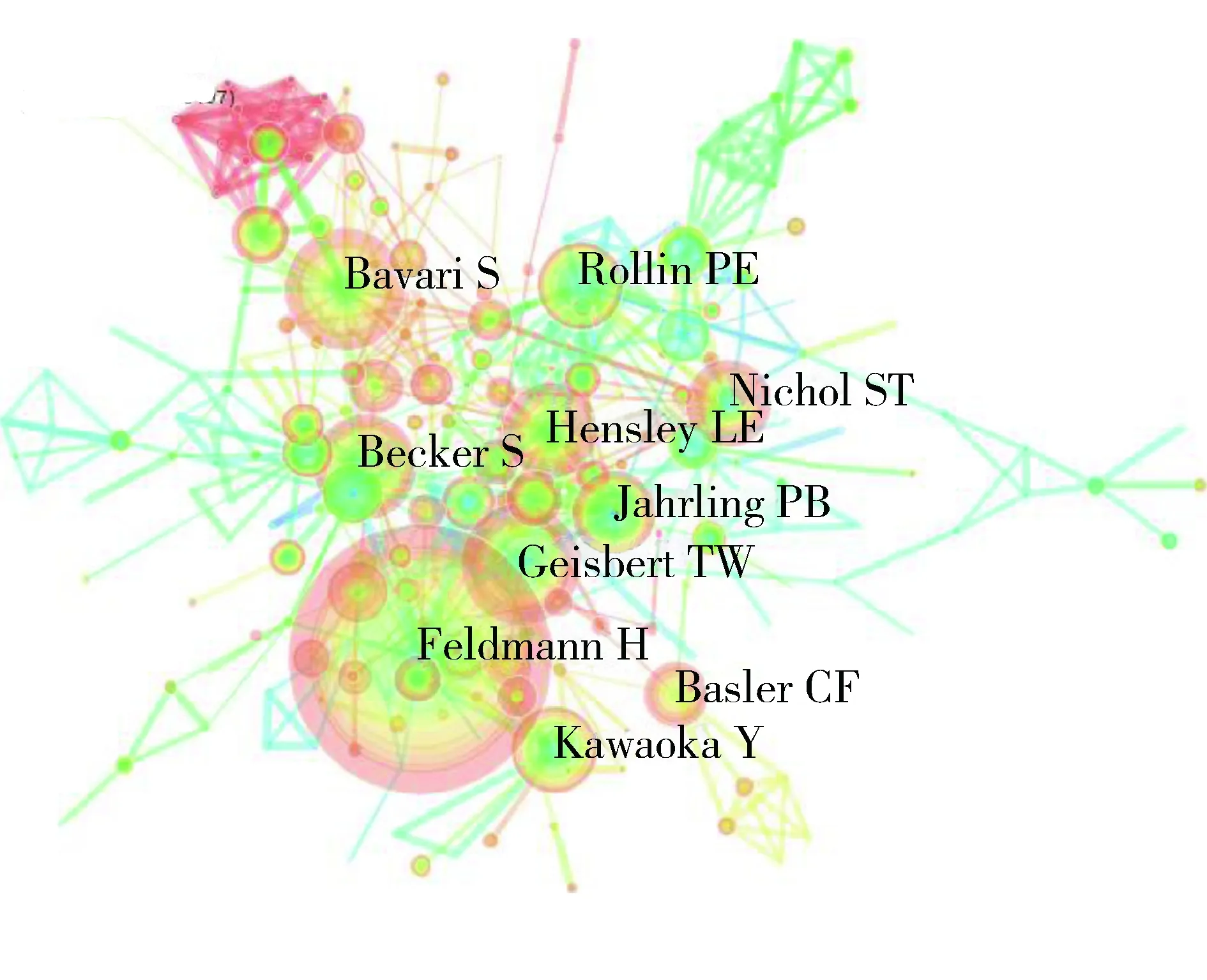

表6显示,国外发文最多且论文影响力较高的作者为Feldmann H,他自1995年埃博拉疫情爆发后发表了多篇有关丝状病毒引发传染病的文献,之后又多次发表有关埃博拉致病机理、病毒入侵机制、抗埃博拉药物治疗与疫苗研制的论著。从图8可看出,该作者分别与Geisbert TW,Becker S和Kawaoka Y等其他作者合作发表文献数十篇。Bavari S发表文献85篇,其中题为“MB-003的鸡尾酒单抗可有效治疗埃博拉病毒感染”和“病毒样颗粒干扰素通路预防埃博拉病毒暴露后预防”的文献[8-9]无论从疫苗开发还是从生物安全防范方面看,均有参考价值。此外,发文量排在前10名的研究者合作网络中,Rollin PE,Nichol ST与Hensley LE和Jahrling PB均建立了合作关系,并形成了各自的合作网络。

表5 国内埃博拉病毒研究发文量排名前10位的作者

表6 国外埃博拉病毒研究发文量排名前10位的作者

图7 国内埃博拉病毒研究作者合作网络

图8 国外埃博拉病毒研究作者合作网络

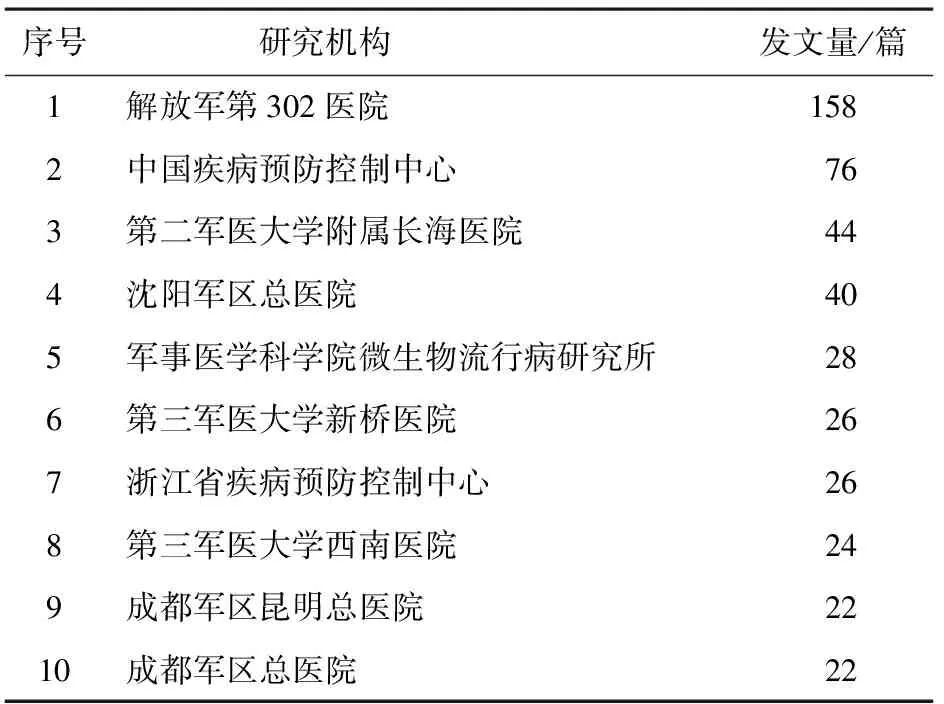

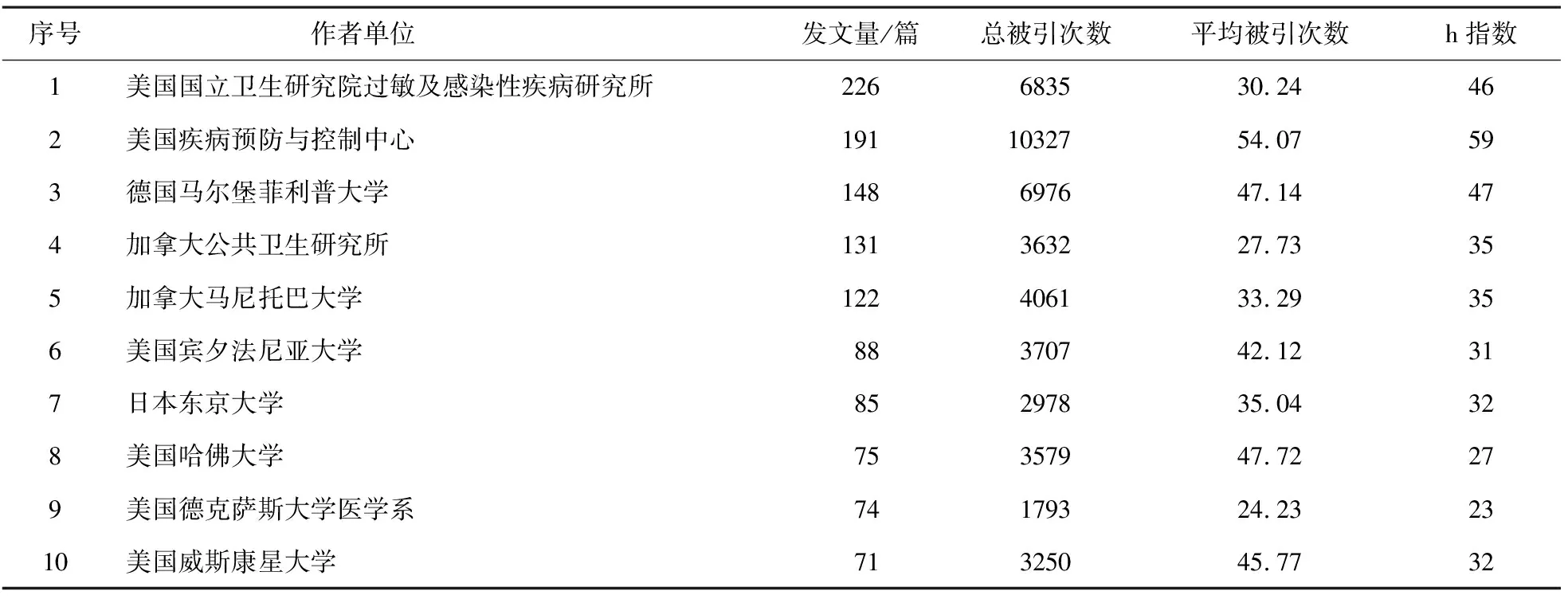

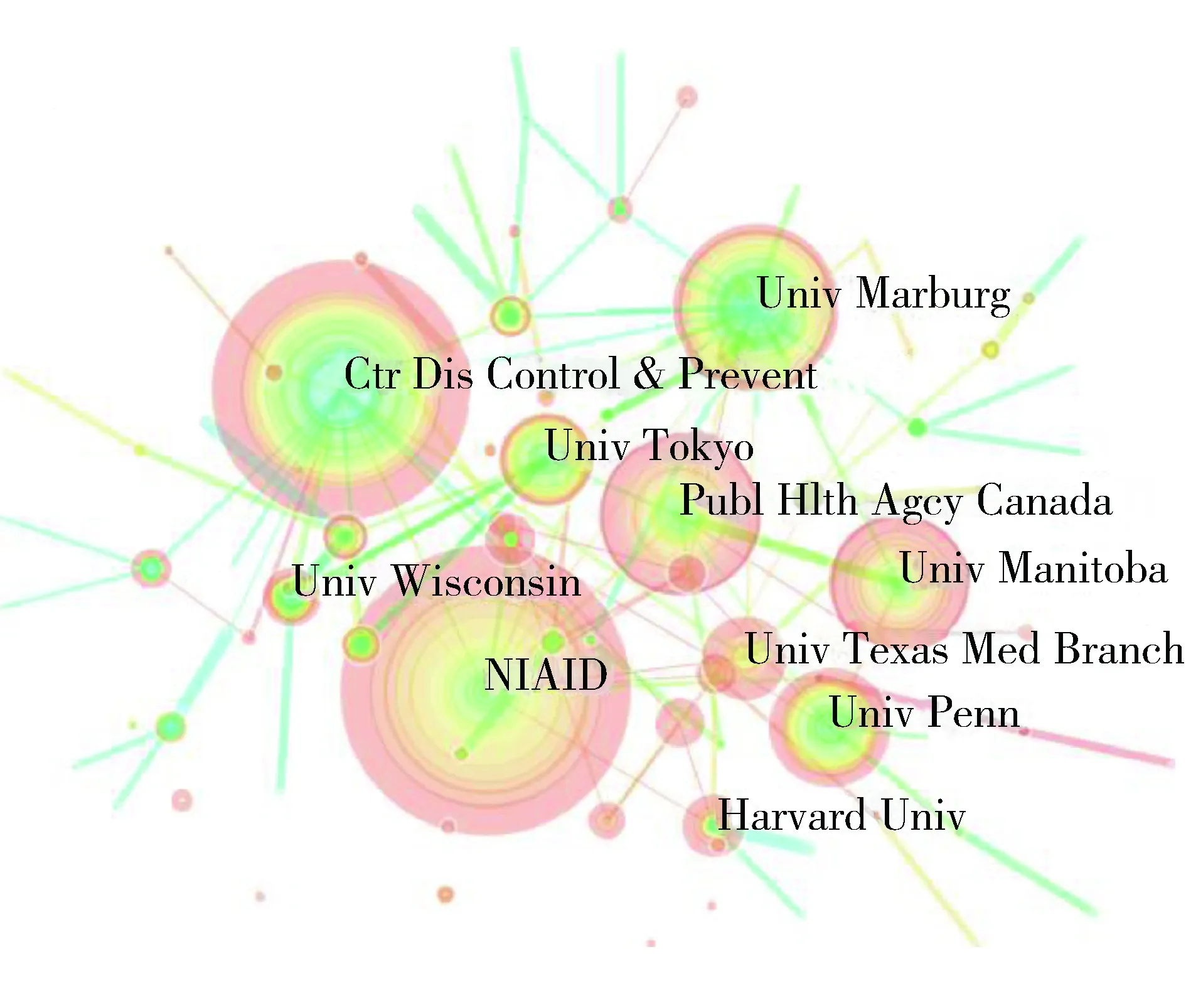

2.5 国内外机构、国别

依据中、英文文献机构发文量降序排列,分别选取发文量位于前10位的国内、外研究机构进行分析(表7、表8),同时利用CitespaceⅢ生成国外机构合作网络图谱(图9)。从表7可看出,我国相关领域研究机构中,解放军第302医院发表文献数量最多,多次发表埃博拉综述研究文献,重点关注国际埃博拉病毒感染疫情形势与疫情防控措施。中国疾病预防控制中心共发表文献76篇,这些文献同样是集中在阐述国际疫情形势、传染病防控防治与埃博拉流行病学调查等方面。军事医学科学院微生物流行病研究所发文28篇,在关注疫情与撰写综述研究的同时,还发表了有关埃博拉病毒PCR核酸检测技术的文献。

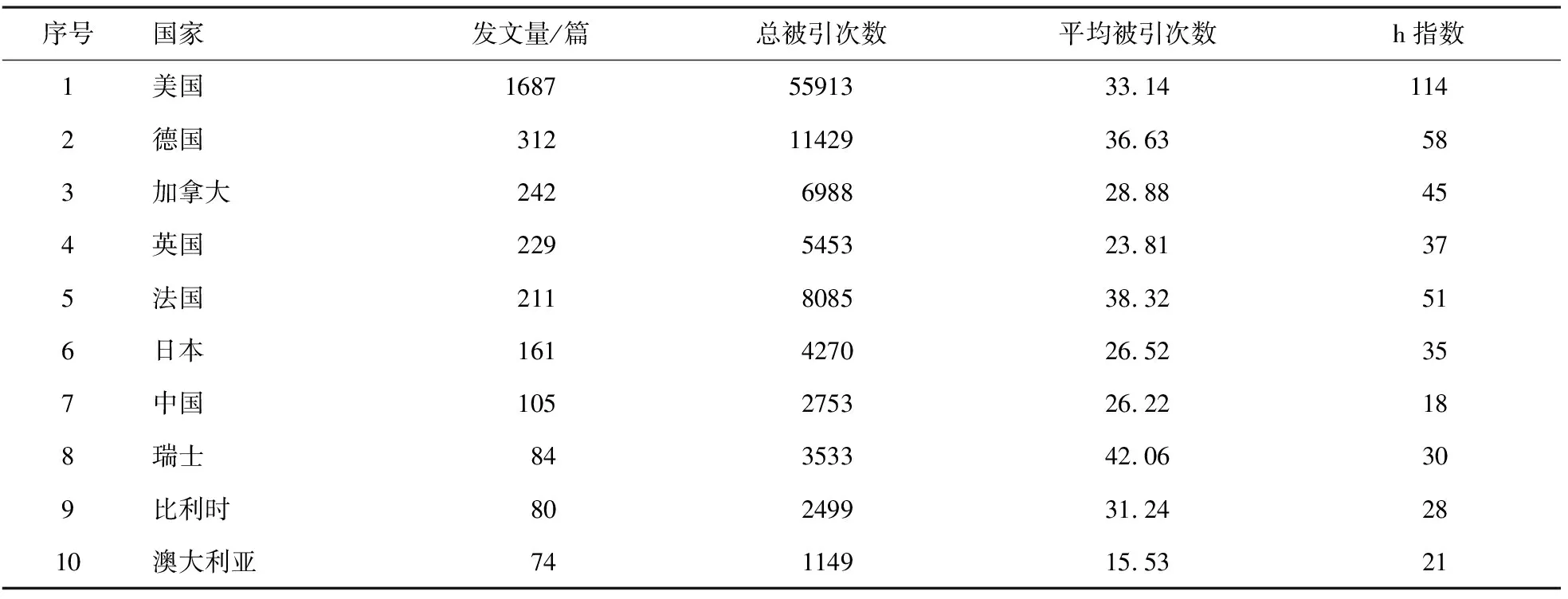

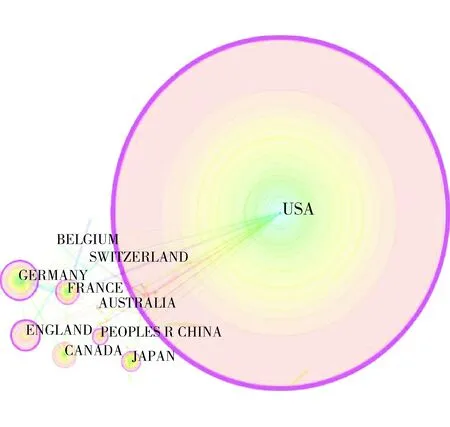

表8显示,国外相关领域的研究机构中,美国国立卫生研究院过敏及感染性疾病研究所的发文数量领先于其他研究机构,发表的文献研究性较强,主要涉及研究埃博拉病毒转录翻译过程、入侵机制、传染病诊断检测技术、研究动物模型或人体免疫反应和抗病毒DNA疫苗药物研制等内容。而从被引次数与H指数来看,美国疾病预防与控制中心所发表的文献质量较高,并对非洲几内亚塞拉利昂等地区的疫情持续保持高度关注,重在从全球公共卫生角度对埃博拉致命传染病进行流行病学调查研究。结合从图9中各机构之间连线可以看出,国外埃博拉病毒领域的核心机构包括美国国立卫生研究院过敏及感染性疾病研究所、德国马尔堡菲利普大学与加拿大公共卫生研究所,他们均与多家研究机构建立了合作关系。将英文文献中所有国家的发文量降序排列,选取位于前10位的国家地区进行分析(表9),同时利用CitespaceⅢ生成国家合作网络图谱(图10)。从表9可看出,埃博拉研究地区主要集中在美国、加拿大和欧洲等地区,从发文数量、被引次数和H指数来看,美国所发表文献的数量与质量均远高于其他国家,研究水平处于全球领先地位;德国发文量仅次于美国,自2014年下半年德国出现埃博拉感染病例以来,整个国家实施全面防控措施,这也引发德国研究者对埃博拉病毒感染的高度关注。从图10可看出,美国和德国与其他多个国家建立了合作关系,是参与埃博拉病毒研究的核心地区。中国与国外研究机构合作发表相关文献105篇,这些文献多发表于2015年。

表7 国内埃博拉病毒研究发文量排名前10位的机构

表8 国外埃博拉病毒研究发文量排名前10位的机构

表9 世界埃博拉病毒研究发文量排名前10位的国家

图9国外埃博拉病毒研究机构合作网络

图10 世界埃博拉病毒研究国家合作网络

3 结论

从文献数量来看,2014年埃博拉疫情的爆发导致了短期内国内外研究论文的较大产出,说明埃博拉病毒引发的高致病率、高致死率急性传染病正在引起全球科学家们的高度关注,并从基础科学研究、公共卫生事件或是生物安全防范等角度开展了深入研究。

从研究领域来看,国内外埃博拉研究均逐渐倾向于病毒入侵机制、机体免疫反应和抗病毒疫苗研制等基础科研与临床应用方向,说明目前该领域正向更加细致、更深层次的方向发展,国内外相关机构的科研能力与试验水准也在飞速提升。这对其他传染病的科研工作也将大有裨益。

从作者分析结果来看,国外作者之间的联系十分紧密,发表文献数量多且学术水准很高,为国内外埃博拉研究做出了巨大贡献。相比之下,我国学者的合作网络尚未成熟,发表的文献更多为国际疫情形势、传染病防控等综述研究,仍需在加强合作的基础上,提高我国埃博拉研究的深度与广度。

从研究机构来看,国内外军方医疗机构和政府组织的研究实力较强,这可能与政府军方资金支持、组建援非医疗队深入当地开展救助等因素相关,可见传染病研究离不开国家的大力关注和支持。科研基金的不断投入可为研究成果的突破创新提供巨大动力,不断满足国家科技和社会经济的发展需求。目前,我国国家自然科学基金中涉及埃博拉病毒生物特性与致病机制的研究项目有8项,科研经费投入高达3 740万元,说明我国已逐渐意识到埃博拉研究的重要性。

从国家分布来看,埃博拉研究领域多集中在欧美地区,其中美国和德国处于全球领先地位。各国均在不同程度上建立了合作关系,我国也与国外研究机构共同发表了百余篇英文论著,其中不乏高质量的学术成果,可见加强国内外研究机构的科研联系,可提升我国埃博拉研究实力。

4 讨论

4.1 国外埃博拉相关研究趋于上升阶段,期待更多指导性成果

国外埃博拉研究呈现逐渐上升趋势,尤其是美国、欧洲等地区的研究机构,对非洲疫情和全球公共卫生事件一直保持高度警惕性。目前,国外埃博拉相关权威指南涉及病毒检测、实验样品存储与运输、临床护理、医务人员预防以及进出境传染病防控等方面。我国仅发布了埃博拉出血热医院防控技术指南,尚无详尽的治疗指南或专家共识。故希望国内外能在现有的成果基础上,尽早制定出具有指导意义的埃博拉病毒病诊治指南。

4.2 国内埃博拉相关研究尚处初期阶段,可望更多突破和创新

我国埃博拉科研项目受到病例稀缺的限制,开展相关试验的条件尚未成熟。由于我国与西非等国家一直保持着医疗援助合作关系,在提供医疗人力与物资救助的同时,应与非洲友好国家缔结更加紧密的科研合作关系,在疫情前线第一时间搜集有力的研究资料。这对破除埃博拉病例数量稀少的限制、丰富科研成果、加快我国埃博拉病研究进程具有一定的推动作用。

我国埃博拉研究起步较晚,发表的文献多倾向于流行病学研究、疫苗研制进展、国际疫情现状以及传染病防控等方面[10]。最近我国研究者也发表了多篇有关埃博拉病毒致病机制、检测诊断技术与抗病毒疫苗研制的中英文研究性论著,其中部分论著的研究成果很有价值。如我国中国科学院微生物研究所、中国疾病预防控制中心高福院士研究团队发表在Cell上的文章“Ebola Viral Glycoprotein Bound to Its EndosomalReceptor Niemann-Pick C1”[11]从分子水平阐释了一种新的病毒膜融合激发机制,为破解埃博拉病毒指明了新方向;江苏省疾控中心研究者朱凤才发表在Lancet上的文献[12]显示疫苗是安全的且能够引发受试者免疫应答,为进一步研制抗埃博拉疫苗增添信心。虽然上述论著多是在国外研究基础之上或是与国外研究机构合作完成的,但说明我国对埃博拉研究的投入越来越多。希望我国能够继续维持这种良性合作关系,加强与国外前沿研究机构及学者的交流合作,不断完善试验技术与硬件设施,进一步加快抗埃博拉疫苗与抗病毒治疗方面的研究进度,以产出更多高质量的研究成果。

5 结语

埃博拉疫情多集中爆发在非洲、美国与欧洲等地区,看似离我们相去甚远,但现今人口流动快,埃博拉这种高致死率传染病很有可能随时传入我国,对我国公众健康和生命安全造成威胁。因此,我们应当随时对其保持着高度关注与警惕,进一步完善健全医疗设施与制度,改善社会卫生习惯,加强相关知识的普及传播力度,以客观科学的态度积极面对,从疾病快速筛查诊断、预防与控制等急性传染病应对措施角度着手,及时杜绝埃博拉的入侵。

由于中文数据字段缺乏和软件对数据分析计算等方面的局限性,本文对国内外埃博拉研究的文献计量与可视化分析还有欠缺。除可以从引文分析角度进一步深度挖掘该领域的发展趋势及预测前沿以外,还可以通过扩大数据资源查找范围来囊括更多类型的中英文文献信息,以更全面地掌握国内外埃博拉病毒研究现状。