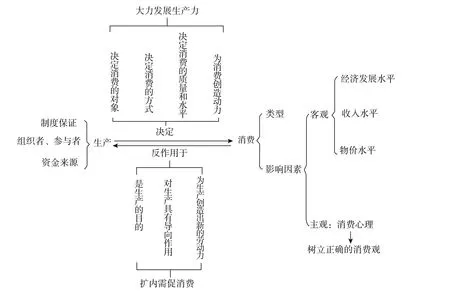

生产与消费

2016-03-17河南邢燕丽

河南 邢燕丽

生产与消费

河南 邢燕丽

【知识建构】

【疑难突破】

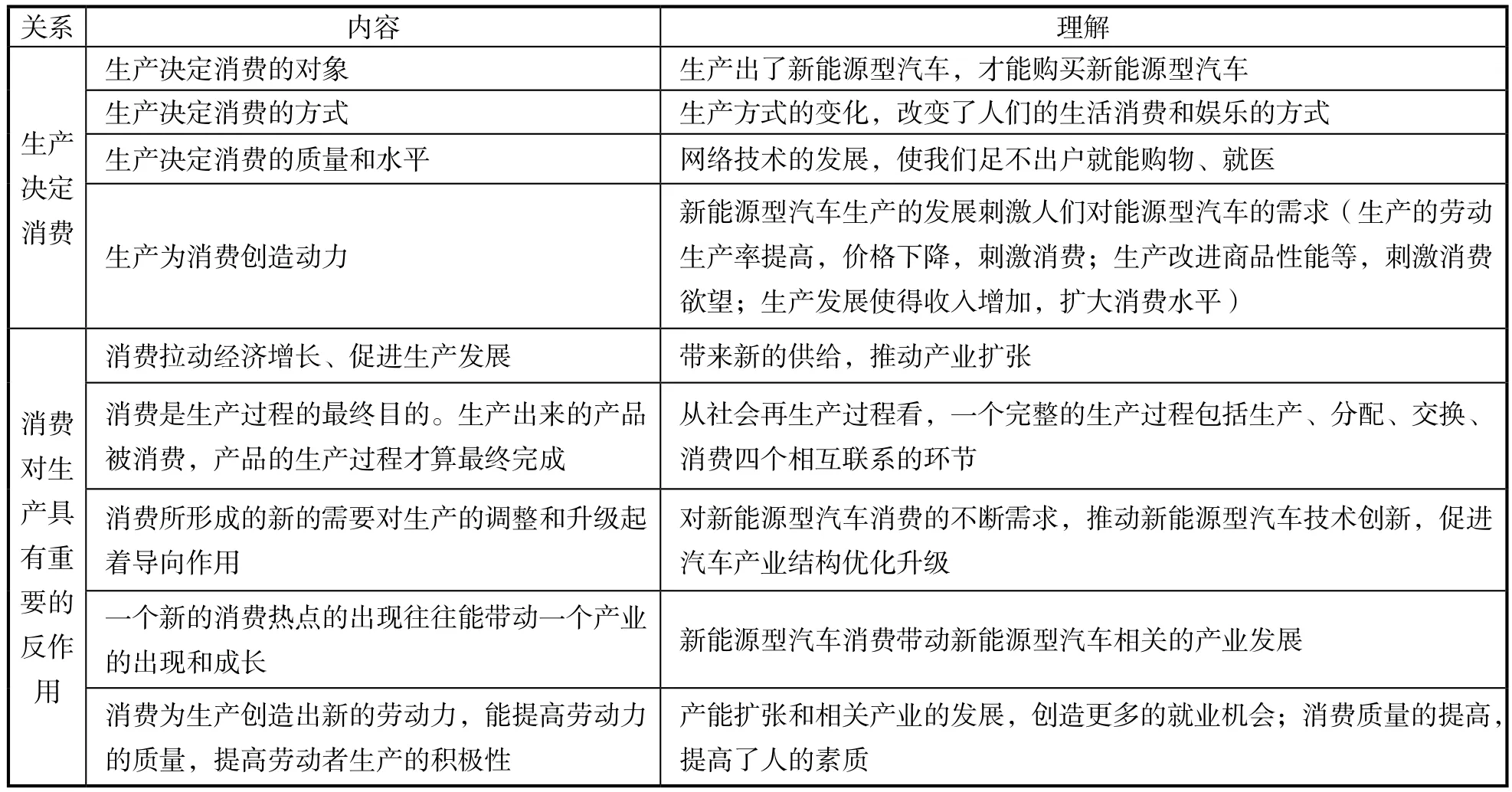

1.生产和消费的关系具体内容的对应理解

关系 内容理解生产决定消费生产决定消费的对象 生产出了新能源型汽车,才能购买新能源型汽车生产决定消费的方式 生产方式的变化,改变了人们的生活消费和娱乐的方式生产决定消费的质量和水平 网络技术的发展,使我们足不出户就能购物、就医生产为消费创造动力新能源型汽车生产的发展刺激人们对能源型汽车的需求(生产的劳动生产率提高,价格下降,刺激消费;生产改进商品性能等,刺激消费欲望;生产发展使得收入增加,扩大消费水平)消费对生产具有重要的反作用消费拉动经济增长、促进生产发展 带来新的供给,推动产业扩张消费是生产过程的最终目的。生产出来的产品被消费,产品的生产过程才算最终完成从社会再生产过程看,一个完整的生产过程包括生产、分配、交换、消费四个相互联系的环节消费所形成的新的需要对生产的调整和升级起着导向作用对新能源型汽车消费的不断需求,推动新能源型汽车技术创新,促进汽车产业结构优化升级一个新的消费热点的出现往往能带动一个产业的出现和成长 新能源型汽车消费带动新能源型汽车相关的产业发展消费为生产创造出新的劳动力,能提高劳动力的质量,提高劳动者生产的积极性产能扩张和相关产业的发展,创造更多的就业机会;消费质量的提高,提高了人的素质

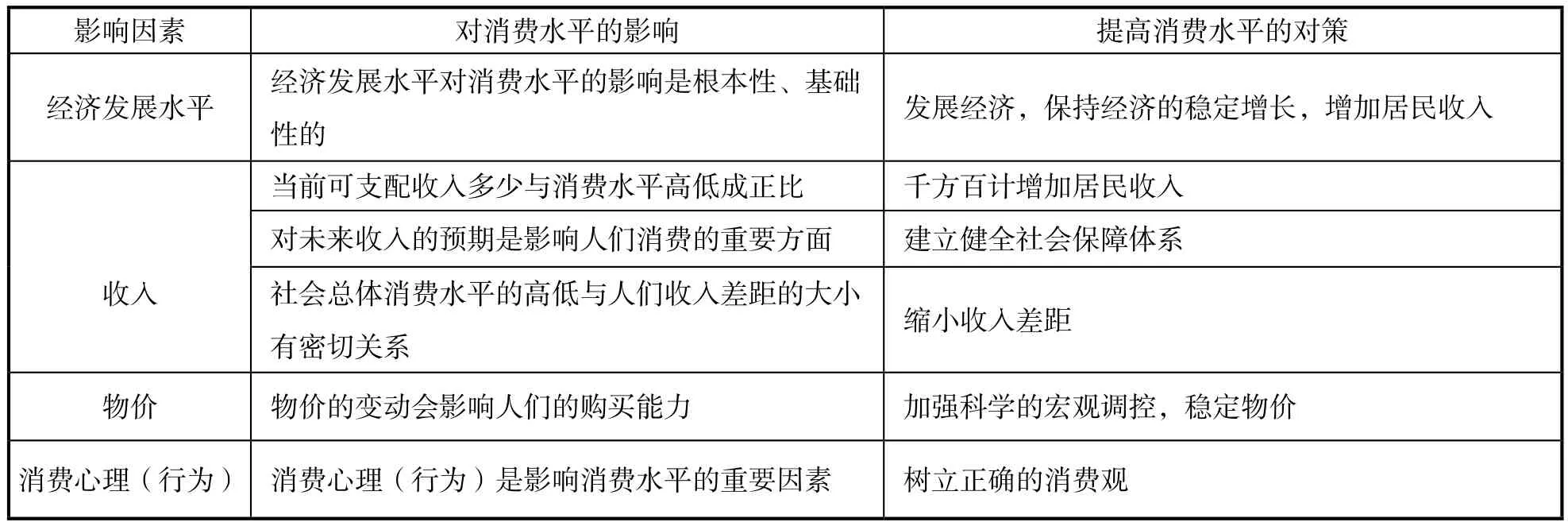

2.影响居民消费水平的因素及对策

影响因素 对消费水平的影响 提高消费水平的对策经济发展水平 经济发展水平对消费水平的影响是根本性、基础性的发展经济,保持经济的稳定增长,增加居民收入收入当前可支配收入多少与消费水平高低成正比 千方百计增加居民收入对未来收入的预期是影响人们消费的重要方面 建立健全社会保障体系社会总体消费水平的高低与人们收入差距的大小有密切关系 缩小收入差距物价 物价的变动会影响人们的购买能力 加强科学的宏观调控,稳定物价消费心理(行为) 消费心理(行为)是影响消费水平的重要因素 树立正确的消费观

说明:居民消费水平的高低,是多种因素综合起作用的结果。除发展生产这条根本途径不需要附加任何条件外,分析其他任何一个因素对消费水平的影响时,都必须加上“其他条件不变”这一限定条件。在其他条件不变的情况下,居民收入增加,则消费水平提高;消费结构更合理,则消费水平提高;发展资料消费和享受资料消费比重增加,则消费水平提高;恩格尔系数降低则消费水平提高。

3.恩格尔系数下降不等于食品支出数额下降

恩格尔系数是个相对值,是指食品支出占家庭总消费支出的比重。恩格尔系数下降只是表明食品支出在家庭总消费支出中的比重下降,并不能代表食品支出的数额减少。相反,随着经济发展和人们收入水平的提高,食品支出的绝对值还可能会增加。

4.贷款消费不等于超前消费

贷款消费是指消费者向银行和其他金融、非金融机构借款,用于购买住房、汽车等耐用消费品或医疗、旅游等消费性支出的一种消费形式,是社会信用发展到较高阶段的产物。超前消费是指脱离自己收入水平和收入能力的盲目消费行为,它以追求享乐为目的,以消费高品牌、高档次的商品为特点,是一种不顾生产发展的可能和家庭收入的多少而盲目攀比、不计后果的消费方式。如果贷款消费是依据国情及自身实际而进行的,并且未来有还贷的能力,那就属于适度消费;反之则属于超前消费。

5.适度消费不等于限制消费

适度消费强调消费应该考虑国家的经济发展水平和自身的收入水平,要在自己的经济承受能力之内进行消费。这种消费原则既反对铺张浪费,也反对过于节俭。如果过度节俭,限制消费,会使人们的消费需求得不到满足,不利于推动社会生产规模的扩大。

6.生产为消费创造动力不等于消费是生产的动力

生产为消费创造动力是指生产者为了满足消费者不断提高的物质文化生活需求研发、制造新产品,或者生产者进行技术革新,对旧有产品的功能进行升级或提高产品的品质,这些都会激发起消费者的消费动力,将消费需求转变成现实的购买能力和消费行为。消费是生产的动力是指一个新的消费热点的出现往往能带动一个产业甚至几个相关产业的出现和成长。

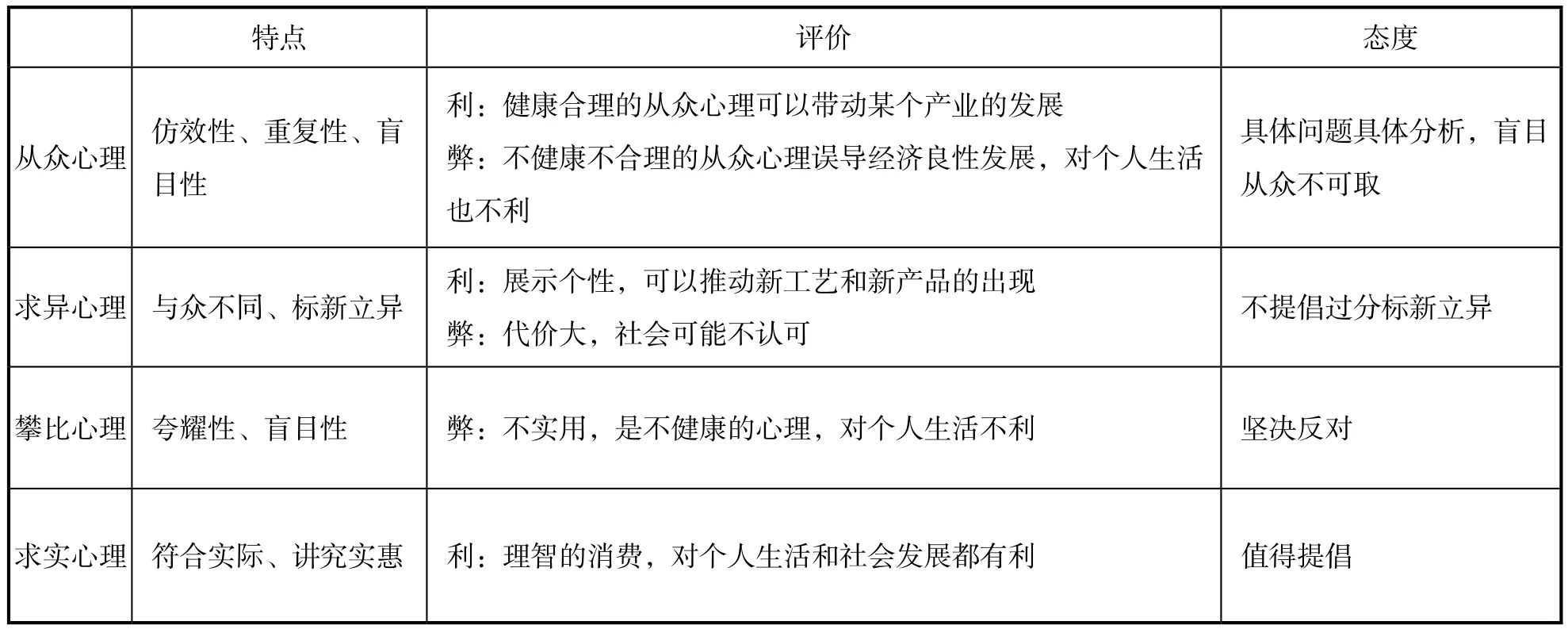

7.区分四种消费心理

特点 评价 态度从众心理 仿效性、重复性、盲目性利:健康合理的从众心理可以带动某个产业的发展弊:不健康不合理的从众心理误导经济良性发展,对个人生活也不利具体问题具体分析,盲目从众不可取求异心理 与众不同、标新立异 利:展示个性,可以推动新工艺和新产品的出现弊:代价大,社会可能不认可 不提倡过分标新立异攀比心理 夸耀性、盲目性 弊:不实用,是不健康的心理,对个人生活不利 坚决反对求实心理 符合实际、讲究实惠 利:理智的消费,对个人生活和社会发展都有利 值得提倡

8.区分需求侧和供给侧

说明:供给与需求的关系是辩证统一的,实际上是生产与消费关系的另一种表述。一方面,供给与需求紧密联系、相互促进;另一方面,供给和需求又相对独立,具有各自运动规律,在推动经济发展中发挥作用的方式、条件有所不同。因此,供给和需求的相互平衡、相互促进,是经济良性运行的重要条件。

【备考通鉴】

□考情回顾

本专题内容在高考试题中考查比较频繁。从命题角度看,既有选择题,又有非选择题,且非选择题出现的几率非常大。如2014年北京卷第32题和江苏卷第6题、2013年天津卷第14题、2012年海南卷第9题、2011年北京卷第32题均考查了影响消费的因素;2015年浙江卷第24题、2012年江苏卷第7题,考查了树立正确的消费观、消费心理和消费行为;2014年全国卷Ⅱ第38题、2012年江苏卷第8题、2011年课标卷第14题和天津卷第10题都不同程度地考查了生产与消费的辩证关系。

□命题预测

2017年备考,可以近年来消费领域出现的热点现象和消费升级的新变化为载体,考查影响消费水平的因素、消费类型和树立正确的消费观。也可选取近年来我国经济发展取得的成就、我国经济体制改革的政策等,或从理论上进行分析、评价,或从实践角度(从供需两侧尤其是从供给侧发力)提出建议,考查生产与消费的辩证关系。

□真题借鉴

【高考真题】(2013·天津卷·14)

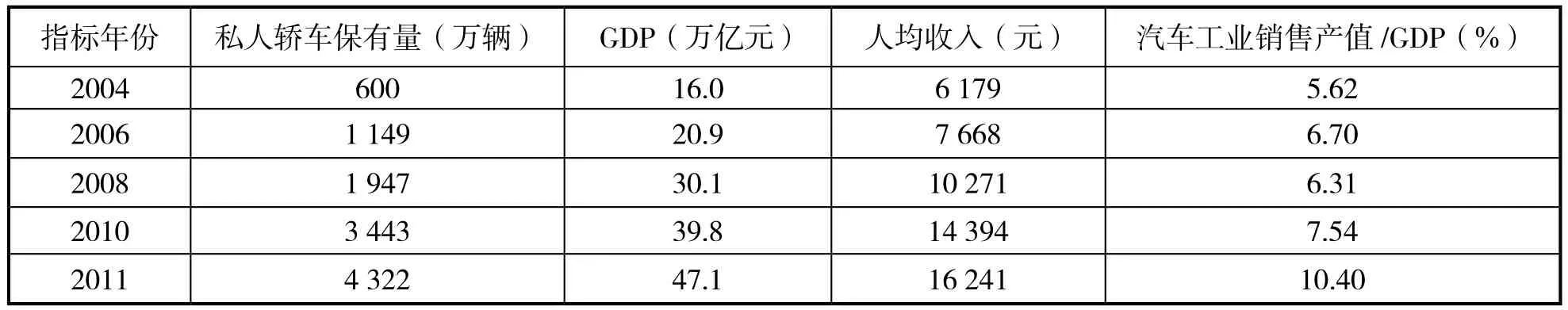

材料一2004—2011年我国汽车消费及相关指标

指标年份 私人轿车保有量(万辆) GDP(万亿元) 人均收入(元) 汽车工业销售产值/GDP(%)2004 600 16.0 6 179 5.62 2006 1 149 20.9 7 668 6.70 2008 1 947 30.1 10 271 6.31 2010 3 443 39.8 14 394 7.54 2011 4 322 47.1 16 241 10.40

材料二当越来越多的人争先恐后地实现了“有车一族”的梦想之后,车也带来了诸多问题。相关资料显示,机动车尾气排放是造成空气污染的重要原因,汽车带来的道路拥堵也成了城市交通的最大问题,然而仍有超过60%的城市居民愿意选择私家车作为日常出行方式。

根据材料一和材料二,运用《经济生活》的知识说明,应该如何看待我国汽车消费增长。

【思路分析】本题以2004—2011年我国汽车消费及相关指标的变化为背景,考查消费的相关知识。属于认识类主观题。从材料的关键词“私人汽车保有量”迅猛增长可看出居民生活水平的提高;从“GDP和人均收入”的增长中可看出影响消费水平的根本因素和直接因素,从“人们争先恐后实现有车一族的梦想”可看出消费心理影响消费行为;从汽车工业销售产值占GDP的比重不断增加中可看出消费对经济增长的推动作用,从带来的诸多问题中可推出要树立正确的消费观。

【思维阻点】一是学生不能准确把握认识类主观题的做题技巧;二是材料中的有效信息提炼得不够完整,往往容易忽略“GDP增长”“人们争先恐后”这两处关键词;三是调动和运用知识的能力不强,不能把有效信息和教材理论知识准确对接。

【规律方法】认识类主观题的命题规律:此类试题通常是材料先给出一个社会现象,然后要求用所学的知识谈谈对这一现象的认识,常见的设问方式有“如何认识”“如何看待”“谈谈对某一现象的看法”“分析某一现象”等。解答认识类主观题的基本思路:通常是结合材料,围绕着“是什么—为什么—怎么看—怎么办”的逻辑思路组织答案。

【参考答案】(1)①汽车消费增长体现了居民生活水平的提高。②我国汽车消费增长的直接原因是居民收入水平的提高,根本原因是经济的发展,也受到攀比、从众等消费心理的影响。③汽车消费对经济增长有推动作用,不应盲目排斥。④汽车消费也带来了诸多问题,要求我们理性消费、绿色消费。

河南省沁阳市第一中学)