“互联网+”时代法官名誉权的法律保护进路

2016-03-08刘叶

刘叶

“互联网+”时代法官名誉权的法律保护进路

刘叶

(沈阳市中级人民法院刑三庭,辽宁沈阳110013)

“互联网+”时代,传统媒体与新兴媒体相互融合与延伸,给法院司法公开工作带来了发展和机遇。正面的舆论监督可以促进司法公正,提高司法公信力,但是,法官所面临的舆论环境并不清朗,许多诉讼当事人、其他诉讼参与人亲自或者雇佣他人在网络营造不良的法治舆论氛围,通过网络途径肆意宣泄对法官工作的不满,污蔑其人格,贬损其名誉,严重破坏司法公信。由此,应从法律、法院、法官、网络服务提供者四个层面保护法官名誉权,净化司法网络环境。

互联网+时代;法官名誉权;网络舆情;诽谤

2015年4月,律师崔某通过网络和媒体自曝被通州法院法官、法警殴打致伤,并炮制了受伤照片。言论一出,公众哗然,许多律师义愤填膺,纷纷发起抗议及声援。一时间,通州法院及当事法官陷入千夫所指的境地,法官名誉权及法院公信力遭受重大损害。嗣后,北京市高级人民法院、北京市律师协会、通州区委政法委、通州区公安分局共同组成联合调查组,就律师崔某反映的事件进行调查。调查组封存事发当时的监控录像及执法记录仪录像,同时分别对举报人崔某、当事法官、当事法警、事件目击者等12人进行了询问谈话,最终得出一致意见,向社会公开:不存在通州法官殴打崔某和庭长指使法警殴打崔某的情况。该事件系崔某个人制造的污蔑法官和法院形象的谣言。

近年来,法院工作愈发成为网络媒体和社会舆论关注的热点和焦点,来自网络的负面舆论甚嚣尘上,特别是针对法官的网络谣言和诽谤现象频出,不实言论经网络发酵、传播,严重侵害法官名誉权,使法官形象遭受巨大损害,影响社会评价,司法公信力降低,给法院的审判工作造成了巨大的压力。如何保护法官名誉权免受不法侵害,还法官正义司法形象,是我们需要重点思考的议题。

一、网络监督与网络造谣:良性平台的恣意滥用

网络舆论本是公众参与司法的一种形式,为公众随时表达司法意见、进行司法监督提供了一个公开平台,但同时,网络的虚拟性及缺乏相应的监管性和引导性特点,更激发了公众无限制的言论自由,为造谣、诽谤法官等行为的散播滋生了新的土壤。特别是新型的社交工具——微博、微信的出现,使得网络谣言愈发猖狂。谣言流传的广度与速度达到了前所未有的水平,给法官名誉权造成极大损害。

崔某被殴打事件以事实真相的公布换得平息,但喧嚣过后,应当思考,为何律师崔某胆敢炮制伤情,捏造法官、法警打人谣言,不惧怕惩处,而舆论在最开始还能一面倒向相信谣言,谴责法官。这说明两个问题:一是面对网络上针对司法工作人员进行的谣言和诽谤,法院大多采取息事宁人的被动作法,不回击、不反抗,没有具体保护措施及惩处办法,使得谣言制造者违法成本低,敢以身试法;二是法院威信低,社会公众大多以不信任的眼光看待法官,认为法官要么仗势欺人,要么普遍收受贿赂,偏袒一方当事人,不会秉公执法。

网络监督是传统监督方式与新媒体融合的新型监督手段,范围广,群众参与度高,畅所欲言,打破了地域的限制,足不出户就可以在网上发表见解,自由表达对司法的参与想法。但是,任何自由都是有限制的,以不侵害他人合法权益为度。现在,自由的表达经网络无限延伸,从合理监督变成了肆意造谣,带来的只有法官名誉被侵害和司法公信降低的后果。谣言四起之时,普遍大众以理性引导的为少,更多是冷眼旁观。大众对法治的不信任,带来的是整个国家法治信仰的崩塌,而放任法官名誉被侵害而不管不顾,会使法官因缺乏职业尊荣和名誉保障而倍感对身份的失望,对法治环境的绝望。法官如果连自己的名誉权都无法捍卫,如何捍卫公民的公平正义,更何谈维护国家法治。

二、网络侮辱与诽谤:网络舆情侵犯法官名誉权

当前,有一些当事人,特别是败诉方当事人,不顾事实真相,不听法律释明,主观认为是法官个人因素导致其败诉,于是利用网络公开平台,发布自己对案件审理、执行工作的不满,将一切原因都归咎于法官枉法裁判,甚至挖掘法官隐私公之于众。还有一些律师,怂恿当事人通过舆论造谣绑架司法,给法官审判施压,或者在审理案件中,对法官产生不良情绪,通过网络侮辱、诽谤法官。

(一)网络舆情侵犯法官名誉权的基本类型

我国《民法通则》第101条规定,侵害名誉权有侮辱和诽谤两种形式。网上侵犯法官名誉权也不外乎是这两种基本类型,包括网络侮辱和网络诽谤。网络侮辱和诽谤法官,是指利用信息网络实施侮辱、诽谤法官行为,即以信息网络为媒介,公然侮辱法官,或者捏造并通过网络介质散布虚构的事实,足以贬损法官人格、破坏法官名誉的行为。

1.网络侮辱。侮辱与诽谤的区别是,诽谤法官的言词是无中生有,侮辱是将法官现有的缺陷或其他有损于法官的社会评价的事实扩散、传播出去,以诋毁法官的名誉,让其蒙受耻辱。

2.网络诽谤。表现为在网络发表一切有损于法官名誉的事实,如诬蔑法官违法违纪、枉法裁判、渎职、品德不良、素质能力低下,私生活泛滥等等。诽谤的范围,无需较大范围的散布,以第三人知悉为最低限度。

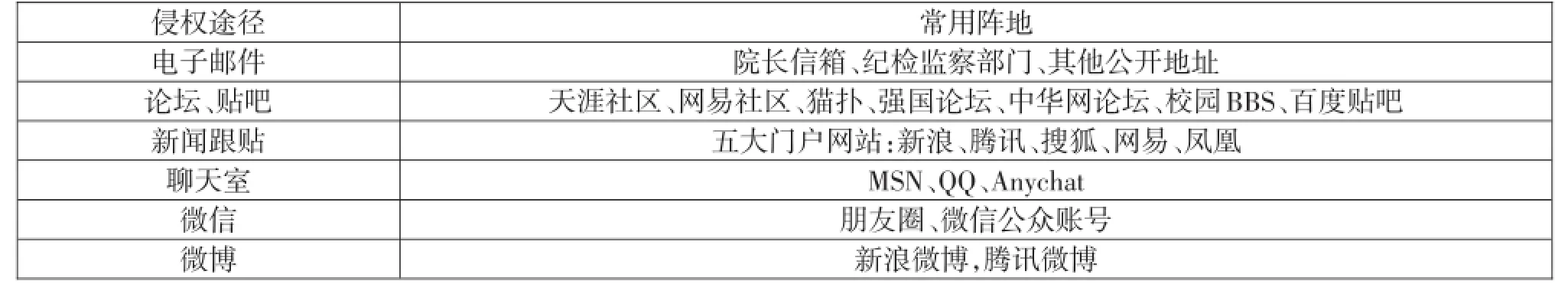

(二)网络舆情侵犯法官名誉权的具体途径

“互联网+”时代,信息的传播与共享易如反掌,任何言论、图片、视频都可以通过最简单的电脑技术大量且几乎无成本地复制、传播,突破地域疆界,没有时间延迟,瞬间发送至全部网络。目前,根据法院工作实际,可以发现,网民通过网络途径引发舆情,侮辱诽谤法官的具体方式有以下几种:

网民通过网络途径侮辱诽谤法官的方式

通过上述表格,可以看出,网民可以借助的侵权网络途径众多,且使用范围广,简单易操作。

1.群发电子邮件。当前网民一般都会注册一至两个甚至多个电子邮箱,方便与他人传递信息资料,提高工作效率。为了便民工作,许多法院也开通了院长信箱等公开性的官方邮件地址,区别于法院的实体信箱,这是一个网络信箱,群众有什么意见和建议不需要亲自到法院来投递信件,而只需要给法院电子邮箱发送电子信件,方便快捷。法院电子信箱是法院便民举措的一项重大进步,群众可以把对法院的期许和建议、意见通过邮件的方式发送给法院,法院会安排专门的工作人员定时查收,及时反馈。但是,目前看来,有许多网民因对案件审判或者执行情况不满,通过群发电子邮件的方式侮辱、诽谤法官。虚构不实言论或者公开法官隐私,将邮件转发至法院院长信箱,或转给相关纪检监察部门。还有群众发送侮辱诽谤邮件给不相关的其他单位、个人,如在网络搜集公开邮箱地址,不区分邮箱用途即发送涉及法官的不法言论,这种侵权后果在短时间内就能够迅速扩散,严重损害法官人格和名誉,给法官的正常工作造成巨大困扰。

2.在论坛、网站、新闻跟贴中发起话题。天涯论坛、百度贴吧、五大门户网站都拥有巨大的阅读人群,每日点击量过百万。某一侵权言论或图片、视频一经发布,浏览者众多。侵权人借助这些网络平台发布侮辱、诽谤言论、张贴侵权文章,揭发法官隐私。这些行为主要有以下几种方式:有的网民自行创建单独话题,用“标题党”吸引大众眼球,引起大众围观,按题目点击进去,里面有侮辱、诽谤法官的具体内容,大多点名道姓,明确法官所在单位;网民在其他新闻或者事件跟帖中发布侮辱、诽谤法官内容,这些源新闻或者跟贴有的跟法院、法官、法治内容有关,有的根本不是同类话题,但是舆情引发者依然发布侮辱、诽谤内容,意图吸引其他读者;网民注册多个账号,在不同网站平台均发表同一话题,引导网民跟帖评论,在网络形成热炒氛围,使侵权范围和影响进一步扩大。

3.在聊天室、微信、微博中传播。QQ等聊天室、微信、微博使用范围广、频率高。现在几乎每个网民都拥有QQ、微信、微博帐号,有的人甚至有两至三个,甚至更多,网民人人都是记者,用自己掌握的自媒体阵地,都可以形成舆论氛围。如果帐号中朋友多、“粉丝”多,传播范围就可以很广,而朋友和“粉丝”再经转发,受众可以更多。聊天室、微信、微博最大的特点是文字、语音、图像等多种形式都可以即时传播,通过第三人向外扩展,容易引起共鸣,如此一来,侮辱、诽谤内容易被塑造地极具真实性,传播开来,会对法官名誉造成重大伤害,且不易澄清。

三、法官名誉权的保护进路

面对来势汹涌的负面网络舆情,法官被动受辱,威信扫地。本应是正义的维护者,威严而庄重,但是侮辱、诽谤内容经网络传播后,涉事法官往往是最后发现者,而其亲朋好友或者单位同事率先发现,这时已经形成了不好的舆论氛围,且经过一段时间的网络发酵,有的负面舆情可能沉底,但有的可能越炒越热,特别是有些发布者会雇佣他人帮忙炒作,给法官造成巨大的心理压力,人格和名誉遭受重创,严重影响工作和生活。

为了避免法官名誉权受到伤害,法院和法官不能再被动等待负面舆情退热,而应该采取主动,惩处侮辱、诽谤者,增加违法犯罪成本,让违法侵权者忌惮肆意造谣、侮辱行为。针对负面网络舆情,应该从法院、法官、网络服务提供者和法律四个层面共同寻找保护法官名誉权的最适进路。

(一)法律层面保护进路

涉事法官或者法院视侵权情节、后果轻重或启动法律追责程序,让侮辱、诽谤法官的行为人承担相应法律责任。网络侮辱、诽谤法官的行为不可小视,网络传播范围广,速度快,可能给法官名誉权造成的损害程度不可估量,该侮辱、诽谤行为可能构成违法甚至犯罪,行为人需要承担相应的行政、民事或刑事责任。

一是行政责任:根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第25条规定:散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。结合网络侮辱、诽谤法官行为的具体情况,公安机关可以给予行为人行政拘留加罚金的处罚。

二是民事责任:根据民法通则和最高法院的有关司法解释,适用网络侵犯法官名誉权责任的承担方式主要有停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失。一经证实,网络信息为恶意侮辱、诽谤法官,造成法官名誉权受损的,行为人应当立即停止网络侮辱、诽谤行为,在可控范围内恢复法官名誉、消除影响,向法官赔礼道歉,对法官造成精神损害的,要对法官进行精神损害赔偿。

三是刑事责任:根据《中华人民共和国刑法》第246条侮辱、诽谤罪的规定,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”。

(二)法院层面保护进路

动态监测,尽早发现涉嫌侵犯法官名誉权内容的网络舆情。法院应安排专门工作人员每日动态监测网络舆情,全面搜集涉法涉诉舆情,一旦发现网帖或者邮件信息涉及侮辱、诽谤法官,侵犯法官名誉权的,一定要全面了解信息内容,掌握发布时间、发布平台、信息来源、内容指向。即何人,于何时,在哪些网站(微信、微博、新闻帖等)传播,关于哪位法官涉名誉权的信息。

舆情监测人员发现相关网络舆情后,根据掌握的网络情况,制作网络舆情转办通知单,列明网络传播情况、传播内容,转交相关部门进行自查、监督、检查。

一是涉事法官及其所在部门自查。将网络舆情转办通知单交给涉事法官及其所在部门进行核查。由涉事法官对网络情况进行自查,填报网络舆情办理情况反馈表。必要时与发帖人进行沟通,查明其侮辱、诽谤的原因。涉事法官所在部门负责对网络反映情况进行实体处置,向相关部门提供涉及法官相关事件的基本材料,由涉事法官所在部门领导及院主管领导监督评查。

二是与纪检监察部门、审判管理部门进行监督检查。纪检监察部门负责对网络反映的涉及法官纪律作风问题进行核实,查明涉事法官是否存在违法、违纪情况,反映情况是否属实。审判管理部门负责对网络反映的涉及法官案件承办问题进行核实。两部门共同作为网络舆情处置的承办协调单位,负责督促检查、组织协调、舆情处置工作方案的落实等工作。

三是宣传部门负责舆情监控及舆论引导,并协助相关部门完成相关舆情处置工作。网络舆情发生后,宣传部门在完成与各相关部门沟通协调工作的基础上,加强对网络舆情的动态监控,掌握网络传播发展情况,了解事态进展。同时涉事部门、纪检监察部门、审管管理部门和宣传部门要加强沟通协调,共同做好舆情处置相关工作。必要时公开澄清事实,或开展网评活动,正确引导舆论走向。针对侵犯法官名誉权网络舆情的具体发展情况,必要时,经法院舆论引导工作领导小组决定,可以对该舆情进行主动发声,澄清事实。如不适宜主动发声,可以开展网评活动,在相关网帖下面发布正面声音,维护正面评论,或者撰写高质量的网评文章,有效引导,减小负面舆论影响。

要加强与媒体的沟通合作,正视网络舆情,促进司法公开,做好便民工作,营造良好舆论氛围。法院应接受媒体监督,正确对待舆情,以司法公开形式取得强大的舆论支持。加强与媒体的沟通联系,化解舆论矛盾。及时、主动将司法信息传递给公众,使群众更了解法院工作,理解法官工作,从而在源头上杜绝谣言、诽谤行为。如果法院能做好司法公开工作,实施便民举措,营造良好的法院舆论氛围,相信大多数当事人能够很好地化解对法官的不满,减少负面舆情的产生,这也是保护法官名誉权的最优方法。

(三)法官个人层面保护进路

在法官层面,应着重于从源头上避免负面舆情。法官应提高个人素质,在日常工作中应注重与当事人的沟通协调,语气平和,不用过激语言,平等公正对待当事人,注重法律释明工作。加强和改进执法办案工作,努力营造和谐的诉讼环境。规范审判流程、提高庭审驾驭能力、完善裁判文书质量,着力保证办案质量、办案效率和办案效果;注重加大调解工作力度,准确把握社情民意,深入推进社会矛盾化解,真正做到案结事了人和,取得法律效果、社会效果与政治效果的统一。许多舆情都产生于法官的办案语气态度欠佳,从而质疑法官有倾向性审判意图。还有的法官不进行法律释明,或者判决质量低,即使没有实体性错误,但是过于简单,使当事人认为法官枉法裁判。如果法官层面可以做到个人素质和办案能力的全面提高,也可以减少大量来自于当事人和律师的负面舆情。

(四)网络服务提供者层面保护进路

利用网络自洁功能,到网络服务提供者的举报平台举报谣言或者侮辱信息,请求删帖。对于侮辱、诽谤法官的网帖,法官个人可以在相关举报平台,举报网帖信息涉嫌侵犯名誉权,请求删帖。单位可以请求市网信办、市委宣传部与网络服务提供者进行沟通,协调删帖事宜。单位可以提供相关证明材料,证明网帖存在损害法官名誉权的侵权事实。

如果网络服务提供者拒不删除网帖,可以根据《侵权责任法》第36条第二、三款规定:网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。要求网络服务提供者承担间接侵权责任。

综上,面对侵犯法官名誉权网络舆情频发现象,法院层面、法官层面、网络提供者层面和法律层面都应联动进行,保护法官名誉权免受不法侵害。另外,对于法院来说,法院在做好已然舆情的处置工作的同时,还要加强日常舆情监控,进一步提升舆论引导工作能力,营造良好法治舆论氛围;提高主动宣传意识,在日常宣传工作中,加大法院正面宣传力度,借助新闻媒体和法院自有平台,对法院涌现出的先进集体和个人做好典型宣传,树立法官良好形象,积极传递司法正能量,提高司法公信力,净化司法网络环境,争取民心,让污蔑法官形象、侵害法官名誉的网络谣言不攻自破。

[1]胡夏冰.提升法官职业尊荣的基本路径[N].人民法院报,2016-03-03(002).

[2]殷继国.靠改革强化法官职业保障[N].人民法院报,2016-03-04(002).

[3]刘武俊.法官职业权益保障亟待强化细化[N].证券时报,2016-03-02(A03).

[5]鹿彬.如何降低法官职业风险[N].江苏法制报,2016-04-12(00C).

[6]胡冬华.法官职业的角色义务[N].人民法院报,2016-04-20(005).

[7]王宝剑.提升法官职业尊荣感加强法官职业安全保障[N].人民法院报,2016-04-20(005).

Legal Protection Approach to Judges'Right of Reputation in the"Internet+"Era

Liu Ye

(Third Criminal Trial Court,Shenyang Intermediate People’s Court,Shenyang,Liaoning 110013,China)

In"internet+"era,traditional media and new emerged media are connected and impact each other,which bring development and opportunities to the work of court's judicial openness.Positive supervision by public opin⁃ions may improve just and credible judiciary,but the public opinion environment that judges face is not clear and bright.Some litigants and litigation participants personally or indirectly create bad law atmosphere of public opinion online.On the internet,they catharses their unsatisfactory for judges'work randomly,and slander judges'personali⁃ty,and destroy judges'fame.Therefore judges'right of reputation should be protected from four aspects:the law,the court,judges,and the web;and at the same time to purify judicial network environment.

"internet+"era;judges'right of reputation;internet public opinion;slander

D926.2

B

1672-1195(2016)04-0065-(04)

责任编辑:张咪

2016-12-21

刘叶(1987-),女,辽宁沈阳人,沈阳市中级人民法院刑三庭助理审判员,硕士,主要研究方向:刑法学。

【doi】10.3969/j.issn.1672-1195.2016.04.014