《瑜伽师地论》系列敦煌残卷缀合研究①

2016-01-31张涌泉,徐键

《瑜伽师地论》系列敦煌残卷缀合研究①

① 本文的图表处理系由浙江师范大学幼教学院张宇制作完成,谨致谢忱。

张涌泉,徐键

摘要:敦煌文献中《瑜伽师地论》及其疏释之作共有200多号,包括敦煌僧徒记录唐代高僧法成讲述《瑜伽师地论》的听课笔记《瑜伽师地论手记》和《瑜伽师地论分门记》,后者多未见历代藏经收载,是解读《瑜伽师地论》内容的第一手资料。但这些写本以残卷或残片为主,不利于进一步的整理研究。通过内容、裂痕、行款、书风等方面的分析,对这些残卷或残片作了初步的“复合”工作,可以把其中的26残卷或残片成功缀合为11组。

关键词:《瑜伽师地论》;敦煌残卷;缀合

《瑜伽师地论》,简称《瑜伽论》,是印度大乘佛教瑜伽行唯识学派及中国法相宗的根本大论。“瑜伽”是禅定或止观的代名词,“瑜伽师地”指瑜伽师修行所要经历的境界(十七地),故亦称《十七地论》。相传为弥勒菩萨口述,无著记录。唐贞观二十一年至二十二年(647—648),玄奘法师于东都洛阳弘福寺译出,凡一百卷,是该论最完整最权威的译本,影响很大。其后出现了一些推演疏释玄奘译本的著作,如窥基撰《瑜伽师地论略纂》十六卷,遁伦(新罗)撰《瑜伽论记》四十八卷,清素撰《瑜伽师地论义演》四十卷,等等,均有传本。

敦煌文献中也有大批《瑜伽师地论》写本及其演绎之作。其中有《瑜伽师地论》写本151号,这些抄本离玄奘译本成书时间不远,较传世刻本更多地保存着译本的原貌,是研究《瑜伽师地论》译本流传的珍贵文献。此外,还有一批敦煌僧徒记录唐代高僧法成讲述《瑜伽师地论》的听课笔记,包括《瑜伽师地论手记》写本35号、《瑜伽师地论分门记》写本36号,前者是略解,后者是大科,均未见历代藏经收载,更是解读《瑜伽师地论》内容的第一手资料。但这些写本以残卷或残片为主,对进一步的整理研究造成了不利影响。写卷残缺或破损的原因是多方面的,其中的一个重要原因是敦煌藏经洞文献入藏时及发现后人们翻检整理时有意无意撕裂造成的。这些残卷或残片有的本来是完整或相对完整的,现在的“骨肉分离”是人为造成的,它们分离各处,有着复合的可能性。本文就是试图通过内容、裂痕、行款、书风等方面的分析,对《瑜伽师地论》及其疏释之作的残卷或残片作“复合”工作。

一、北敦9665号+北敦1324号

(1)北敦9665号(汤86),见《国图》106/176A*斜杠“/”前的数字为册数,其后的数字、字母为页数及栏数(引用《大正藏》栏数后另标出行数)。下仿此。。首尾皆残。2纸。如图1右部所示,存26行,行约17字。首行仅存中上部三四字左侧残画,第16行下端残缺三至四字,第17~26行上下皆残(残泐程度逐渐加剧),末行仅存中部3字(完整者仅一“置”字,其上下一字仅存残形)。楷书。有朱笔科分。有乌丝栏。原卷缺题,《国图》拟题“瑜伽师地论卷二一”。《国图》叙录定为9—10世纪归义军时期写本。

(2)北敦1324号(北7193;张24),见《国图》20/62A~63B。首残尾全。3纸。存68行,行约17字。前部如图1左部所示,前5行上部残,6~11行中部残(残泐程度逐渐减少)。尾题“瑜伽师地论卷第廿一”。楷书。有乌丝栏。《国图》叙录定为7—8世纪唐写本。

按:上揭二号行款格式相同(天头地脚等高,皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行均约17字),书风相似(墨迹较重,捺笔出锋,横笔收顿明显),字迹相同(比较二号共有的“入”“不”“者”等字),可以缀合。如图1所示,缀合后二号断痕吻合无间,原本分属二号的“法”“毗”“門”“趣”“虫”“之”“那”“奈”“過”“身”等字皆得复合为一,且内容前后相承,可见此二号确为同一写卷之撕裂。二号缀合后,原文始“而未能证最胜第一阿罗汉果”句后三残字,讫尾题“瑜伽师地论卷第廿一”,相应文字参见《大正藏》T30/400C5~401C7。

又,上揭二号既可缀合为一,而《国图》叙录称北敦1324号为7—8世纪唐写本,北敦9665号为9—10世纪归义军时期写本,必有一误。

二、俄弗71号+斯4370号

(1)俄弗71号,见《俄藏》2/265B—266A。首全尾残。存38行,行约17字。首题“瑜伽师地论卷第三弥勒菩萨说沙门玄奘奉诏译”。后部如图2右侧所示,末行所存下部12字左侧残缺。楷书。有乌丝栏。

(2)斯4370号,见《宝藏》35/525A—526B。首残尾缺。存70行,行约17字。前部如图2左侧所示,首行仅行首一“故”字;次行上端5字完整,第6字“聚”下部略有残泐,再以下10余字仅存左侧残画。楷书。有乌丝栏。原卷缺题,《敦煌遗书总目索引》*王重民等编:《敦煌遗书总目索引》,北京:中华书局,1983年。泛题“佛经”;《敦煌宝藏》拟题“瑜伽师地论卷第三”。

按:上揭二号行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行均约17字),书风相似(墨迹较重,横画起笔出锋明显),字迹相同(比较两号共有的“一”“所”“色”等字),可以缀合。如图2所示,缀合后二号断痕密合,原本分属二号的“中”“略”“有”“十”“四”“種”“事”“謂”“地”等字皆得复合为一,且内容前后相承,中无缺字,可见此二号确为同一写卷之撕裂。二号缀合后,所存内容始首题“瑜伽师地论卷第三”,讫“谓处所极远”句前三字。相应文字参见《大正藏》T30/289C23~291A19。

三、斯4224号+斯8762号+俄敦1610号

(1)斯4224号,见《宝藏》34/541A~550B。首全尾残。卷中有补写修改。存403行,行24字左右。首题“瑜伽师地论卷第卅四弥勒菩萨说三藏法师玄奘奉诏译”。后部如图3右部所示,倒数第二行下残缺五字,末行仅存“过百劫已出无佛世,无师自能修三十七菩提分法”之“已出无佛世,无”六字,其中“已”字残缺上半,“无”字残缺左下部。楷书。有乌丝栏。

(2)斯8762号,彩色照片见IDP网站。如图3左上部所示,残片,存9行,且下部残缺。楷书。有乌丝栏。原卷无题,未见定名。

(3)俄敦1610号,见《俄藏》8/254B。如图3左下部所示,残片,存18行(第16~17行所存下部图版无文字),且上部残缺。末行题“大中十一年九月七日比丘张明照随听写记”。原卷无题,《俄藏》拟题“瑜伽师地论本地分中独觉地第十四”。

按:后二号应亦皆为《瑜伽师地论》卷三四残片,且上揭三号内容先后衔接,可以缀合。如图3所示,斯4224号倒数第二行“谓有一类”之下残缺部分在俄敦1610号首行,二者拼合,连成“谓有一类依初独觉道”句,该行完整无缺;斯4224号末行上部残缺部分在斯8762号首行,下部残缺部分在俄敦1610号次行,三者拼合,该行完整无缺,衔接处原本分属二号的“已”字“无”字复合为一;斯8762号与俄敦1610号上下相接,衔接处原本分属二号的“至”“梵”“者”“覺”“樂”“苐”等字复合为一。且此三号行款格式相同(皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近),书风相似(墨迹较重,缺少锋芒),字迹相同(比较三号共有的“无”“二”“脩”“苐”等字),可资参证。三号缀合后,原文始首题,讫张明照题记,相应文字参见《大正藏》T30/ 470C8~478A27,全卷除尾部略有残泐外,该卷主体部分得以保全。

图3斯4224号(局部)+斯8762号+俄敦1610号缀合图

四、北敦2149号+北敦9596号…浙藏170号…浙藏171号

(1)北敦2149号(北8613;藏49),见《国图》30/135A~136A。3纸。首尾皆残,存49行,行约17字。前三行上部残,后四行下部残泐渐次加大,末行仅存首字右半。后部如图4右部所示。楷书。有乌丝栏。原卷缺题,《国图》拟题“瑜伽师地论卷一九”。所存内容始“爱非不爱语第二”句后六字,讫“大苦寂静涅槃”句残字“寂”。相应文字参见《大正藏》T30/381B24~382A18。《国图》叙录称此为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

(2)北敦9596号(汤17),见《国图》106/114B。首尾皆残。1纸。存19行,行约17字。如图4中右部所示,前后三行下部皆有残泐,首行首字右侧残泐。楷书。有乌丝栏。原卷缺题,《国图》拟题“瑜伽师地论卷一九”。所存内容始“大苦寂静涅槃”句后四字(“寂”字右侧残泐),讫“修无相心三摩地时”诸字右侧残画。相应文字参见《大正藏》T30/382A19~382B8。《国图》叙录称此为9—10世纪归义军时期写本。

(4)浙敦171号(浙博146),见《浙藏》222B。首尾皆残。1纸。如图4左部所示,存16行,行约17字。首行底部三字略有残泐,末行底部二字残缺。楷书。有乌丝栏。原卷缺题,《浙藏》称作“佛经残片”;黄征、张崇依《浙藏敦煌文献校录整理》拟题“瑜伽师地论卷第十九”,可从。所存内容始“不能自然趣佛世尊或弟子所”句后五字,讫“调顺柔和易可共住”句前六字。相应文字参见《大正藏》T30/383A28~383B16。《浙藏》叙录称此卷为唐写本。

按:黄征、张崇依《浙藏敦煌文献校录整理》称后二号纸高、框高、栏宽、天头、地脚等基本要素相同,且二者笔迹一致,应本为同一写卷,惜中部残缺无法直接缀合*黄征、张崇依:《浙藏敦煌文献校录整理》,上海:上海古籍出版社,2012年,第574页。,其说可从。此二号均为张宗祥旧藏,可见其来源同一,且浙博列于同一号23280·21之下,说明原收藏者本已视其为同一写卷之断片。此二号缀合如图4左部所示,据完整经本,二号间约缺12行。

又北敦2149号与北敦9596号亦可缀合。此二号内容先后衔接,北敦2149号末行仅存的首字右半正可与北敦9596号首行首字左侧残字拼合为一完整的“寂”字,二号撕裂之处吻合无间。

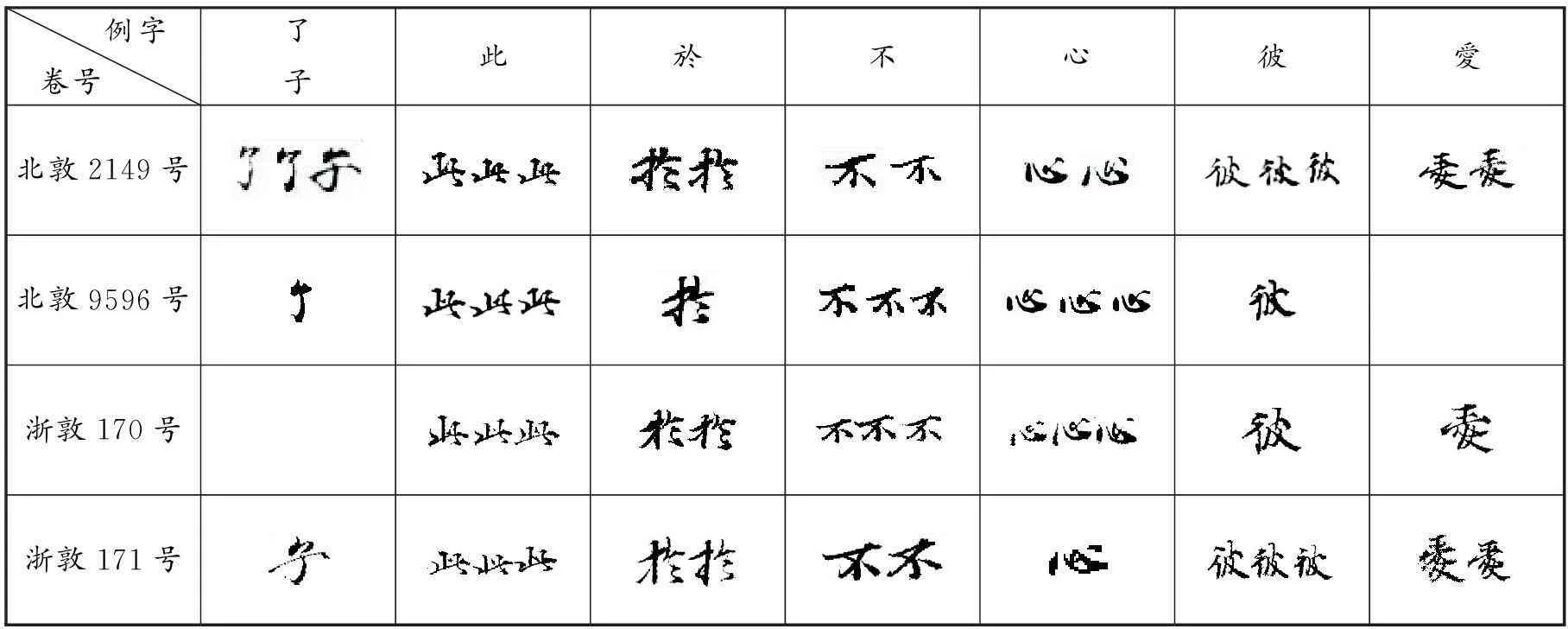

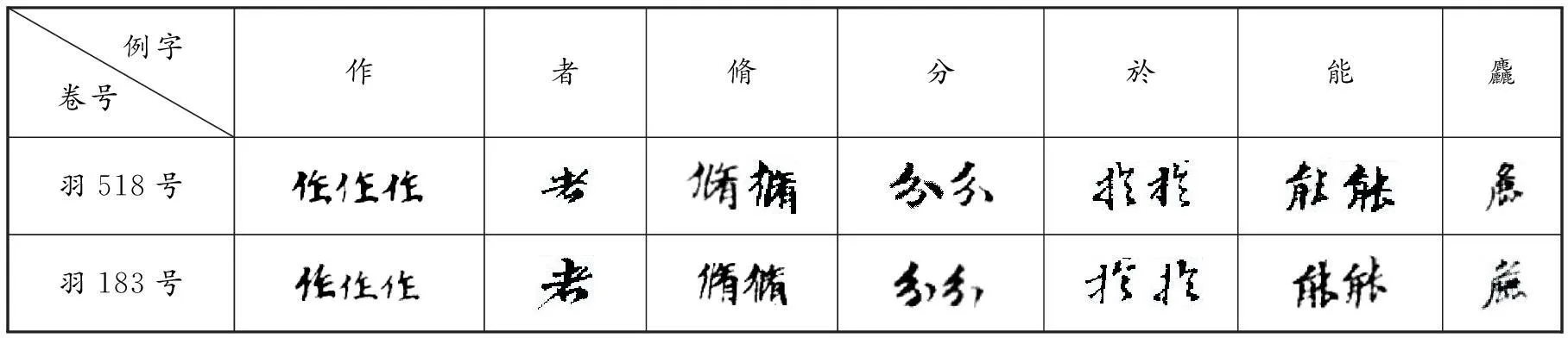

进而论之,“北敦2149号+北敦9596号”与“浙藏170号…浙藏171号”应亦为同一写卷之撕裂。上揭四号行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行均约17字),书风相似(墨迹粗重,横画起笔向上出锋明显,竖画顿笔明显,露出锋芒),字迹相同(比较两号共有的“上”“不”“此”等字),有许多相似的风格特征。试比较表1所列例字:

表1 北敦2149、北敦9596号与浙藏170、浙藏171号用字比较表

通过表1我们可以看出,此四号在典型字的写法上非常相似,如“了”形部件的入笔均有出锋,“不”字撇笔和竖笔均带有回钩,“心”字中部的点和右部的点有牵连之势,“此”字右侧的竖弯钩也带有回钩,“彼”字右部的竖和下面的“又”连笔而写,等等,结体运笔均趋于一致,可证确应出于同一人之手。不过北敦9596号与浙敦170号也不能完全衔接,据完整文本,其间应缺约40行。

又,上揭四号既可能出于同一人之手,《国图》叙录称北敦2149号为8—9世纪吐蕃统治时期写本,而北敦9596号为9—10世纪归义军时期写本,显然有误;《浙藏》叙录又称浙敦170、浙敦171号为唐写本,则失之宽泛。有必要根据这四号的总体特点,重新考虑它们的抄写时代。

五、北敦5655号+北敦5500号

(1)北敦5655号(北7189;李055),见《国图》76/69。局部如图5右部所示,首全尾缺。1纸。存26行,行约17字。楷书。下部有水渍痕迹。有乌丝栏。所存内容始首题“瑜伽师地论卷第十一弥勒菩萨说沙门玄奘奉诏译”,讫“四无色三摩钵底”句的“四”字。相应文字参见《大正藏》T30/328C2~329A2。《国图》叙录定为9—10世纪归义军时期写本。

(2)北敦5500号(北8612;菓100),见《国图》74/121A~122A。局部如图5左部所示,首尾皆缺。2纸。存56行,行约17字。楷书。有乌丝栏。下部有水渍痕迹。原卷缺题,《国图》拟题“瑜伽师地论卷十一”。所存内容始“四无色三摩钵底”句后六字,讫“何缘不往如是国土”句前五字。相应文字参见《大正藏》T30/329A2~329C3。《国图》叙录定为9—10世纪归义军时期写本。

按:上揭二号内容前后相承,可以缀合。如图5所示,北敦5655号末行行末的“四”字正好可与北敦5500号首行的“无色三摩钵底”衔接成“四无色三摩钵底”句。二号缀合后,其水渍痕迹也恰好吻合。且此二号行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行均约17字),可资参证。

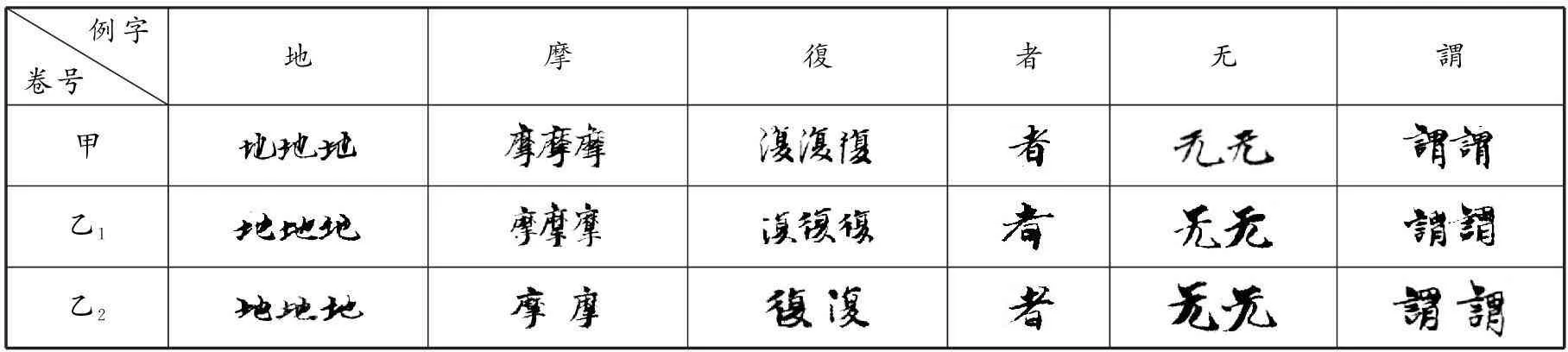

不过此二号的字体并不出于同一人之手。北敦5655号前22行(以下称甲)出于同一人之手;北敦5655号的后4行(以下称乙1)和北敦5500号(以下称乙2)则似出于另一人之手。具体可参见表2。从表2不难看出,甲明显受过书法训练,用笔较为准确,结构较为严谨,转折顿挫节奏强烈分明,常用连笔,略带行楷意味;而乙1、乙2风格相近,用墨较浓,结体相似,用笔皆缺乏力度,控笔能力欠佳,重心失衡现象明显,均属于初学者水平。甲与乙的结体也存在一定差异,如“復”字右中部甲卷作“目”形,而乙1、乙2则皆作“日”形。所以我们推测上揭二号是两个抄手轮流抄写而成的,甲是一个抄手,乙1、乙2则可能出于另一抄手。如果这个判断成立,那就更可证明这二号确是同一写卷之撕裂。

图5 北敦5655号(局部)+北敦5500号(局部)缀合图

六、北敦15173号+斯4165号

(1)北敦15173号(新1373),见《国图》140/154B~162B。14纸。局部如图6右部所示,首全尾缺。存383行,行约17字。楷书。有朱笔标识符号。有乌丝栏。所存内容始首题“瑜伽师地论卷第十二弥勒菩萨说三藏法师玄奘奉诏译”,讫“审谛圆满无诸放逸”句前五字。相应文字参见《大正藏》T30/335A13~339C14。《国图》叙录定为9—10世纪归义军时期写本。

(2)斯4165号,见《宝藏》34/281A~282B。局部如图6左部所示,首尾皆残。存66行,行约17字。楷书。有朱笔标识符号。有乌丝栏。原卷无题,《敦煌遗书总目索引》泛题“佛经”;《宝藏》拟题“瑜伽师地论卷第十二”,是。所存内容始“审谛圆满无诸放逸”句后三字,讫“牟呼栗多”的“多”字。相应文字参见《大正藏》T30/339C14~340B24。

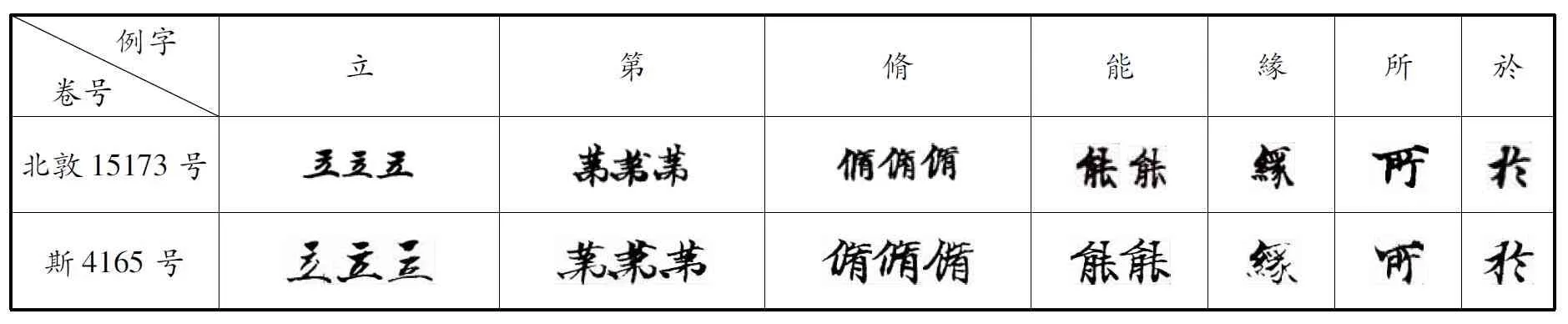

按:上揭二号内容前后相承,应可缀合。二号缀合后如图6所示,北敦15173号末行的“审谛圆满无”与北敦5500号首行的“诸放逸”先后衔接,中无缺字。且二者行款格式相同(天头地脚等高,皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,皆有朱笔标识符号,以“复次”起首的段落前多有“△”形标记,行均约17字),书风相似(墨迹较重,横画收笔顿挫明显),字迹相同(二号共有的“立”“第”“脩”等字字迹近同,参见表3所列例字),可以判定二号确为同一卷之撕裂。

图6 北敦15173号(局部)+斯4165号(局部)缀合图

七、斯3526号+北敦14031号

(1)斯3526号,见《宝藏》29/283B~292A。局部如图7右部所示,首全尾缺。存342行,行约17字。楷书。有朱笔标识符号。有乌丝栏。所存内容始首题“瑜伽师地论卷第廿八弥勒菩萨说沙门玄奘奉诏译”,讫“修彼二品胜光明想,是名想修”。相应文字参见《大正藏》T30/435C21~439C18。首题之前另行下端有“一真”字样,当是抄写者题名。

(2)北敦14031号(新231),见《国图》119/82B~88A。局部如图7左部所示,首缺尾全。9纸。存199行,行约17字。楷书。有朱笔标识符号。有乌丝栏。所存内容始“云何菩提分修”,讫尾题“瑜伽师地论卷第廿八”。后有“净土寺藏经”长方形墨印。方印后有“一真本”三字,“一真”或是抄写者题名。相应文字参见《大正藏》T30/439C18~442A18。《国图》叙录定为9世纪归义军时期写本。

图7斯3526号(局部)+北敦14031号(局部)缀合图

表4 斯3526号与北敦14031号用字比较表

附带指出,北敦14032号《瑜伽师地论》卷三一尾题后有“丁丑年七月十日说毕,沙弥一真随听本”,这应是“一真”听法成讲《瑜伽师地论》所用的底本,其中的丁丑年当为857年。如上所说,斯3526号+北敦14031号首题、尾题后分别有“一真”、“一真本”题署,这个“一真”与北敦14032号的“一真”很可能是同一个人*北敦14026号《瑜伽师地论》卷四末尾有“学问沙弥一真本”题署,这个“一真”与上揭二卷的“一真”可能也是同一个人,但论文字体书风与上揭二卷大异,“一真”大约也仅是使用者而已。。如果这样,那么二者的抄写时间当不会相差太远,《国图》叙录称北敦14031号为9世纪归义军时期写本,庶几近是。《国图》叙录称北敦14031号、北敦14032号皆为日本大谷探险队所得,这是二者有可能同出一源的旁证。不过,斯3526号+北敦14031号与北敦14032号用字颇有不同,如后者“因”字作“”或“”,“我”字作“”,“解”字作“”,“七”字作“”,均与斯3526号+北敦14031号写法殊异。又如斯3526号+北敦14031号“色”字作“”,北敦14032号则作“”或“”;又如斯3526号+北敦14031号“前”字,北敦14032号则作“”;斯3526号+北敦14031号“瑜”字,北敦14032号作“”,结体亦颇不同。如此看来,斯3526号+北敦14031号与北敦14032号未必出于同一抄手,它们之所以同署“一真”,“一真”也许仅仅只是使用者而已。斯6788号《瑜伽师地论分门记》卷二五至二八、斯333号《瑜伽师地论分门记》卷四三系“一真”听法成讲《瑜伽师地论》的听课笔记,确出于一真之手(该二号卷中或卷背皆有“一真”题署,字迹与正文同)。而斯3526号+北敦14031号、北敦14032号论文的字体与之明显不同,这就进一步证明前者确非出于一真之手。

八、北敦2403号+北敦5825号

(1)北敦2403号(北7211;成3),见《国图》34/10A~17B。首残尾缺。15纸。局部如图8右部所示,存387行,行26字左右。楷书。有乌丝栏。原卷缺题,《敦煌劫余录》*陈垣:《敦煌劫余录》,《敦煌丛刊初集》第3~4册,台北:新文丰出版公司,1985年。定作“瑜伽师地论卷卌八”。所存内容始“若兴若衰等无差别”句后五字,讫“随时正举令其觉悟”句前六字。相应文字参见《大正藏》T30/556C23~564A16。《国图》叙录定为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

图8北敦2403号(局部)+北敦5825号(局部)缀合图

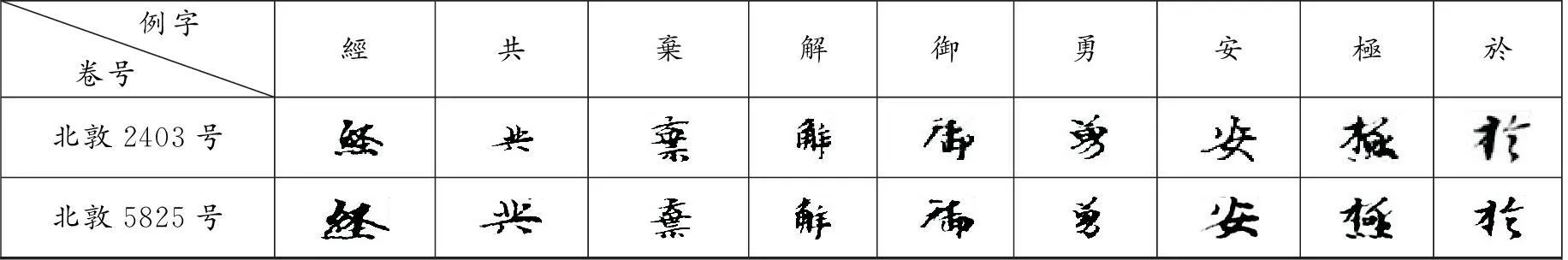

按:上揭二号内容前后相承,应可缀合。二号缀合后如图8所示,北敦2403号末行行末“随时正举令其”六字与北敦5825号首行行首“觉悟”二字相连成“随时正举令其觉悟”句,先后衔接,中无缺字。且二号行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,行27字左右,行末字皆多有超出栏线者),字迹近同(比较二号共有的“經”“共”“棄”等字),可以判定二号为同一写卷之撕裂。为进一步说明问题,兹列出部分字形比对如下:

表5 北敦2403号与北敦5825号用字比较表

从上表可知,上揭二号“經”字右部作“圣”形,“共”字上部作“业”形,“棄”字中部作“世”形,“於”字左部作“才”形,等等,字形结体呈现出极大的一致性,可见它们确应出于同一人之手。

又,今既知此二号可以缀合为一,《国图》叙录据敦5825号末尾题记称其为858年归义军时期写本,是;但又称北敦2403号为8—9世纪吐蕃统治时期写本,则显然有误,宜比照前者一并定作858年归义军时期写本。

九、羽518号+羽183号

(1)羽518号,见《秘笈》6/444~447。首全尾缺。7纸。局部如图9右部所示,存210行,行33字左右。行间有校改文字及朱笔句读。细字小楷。有乌丝栏。所存内容始首题“瑜伽师地论卷第十一弥勒菩萨说三藏法师玄奘奉诏译”,讫“若毗钵舍那而为上首”句前五字。相应文字参见《大正藏》T30/328C2~333C6。

(2)羽183号,见《秘笈》3/172~174。首缺尾全。2纸。局部如图9左部所示,存58行,行33字左右。行间有校改文字及朱笔句读。细字小楷。有乌丝栏。所存内容始“若毗钵舍那而为上首”句后四字,讫尾题“瑜伽师地论卷第十一”。相应文字参见《大正藏》T30/333C6~335A10。

按:上揭二号内容前后相承,应可缀合。二号缀合后如图9所示,羽518号末行行末的“若毗钵舍那”与羽183号首行行首的“而为上首”相连为“若毗钵舍那而为上首”句,先后衔接,中无缺字。且二号行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,行33字左右),字迹相同(比较二号共有的“作”“者”“脩”等字),可资参证。为进一步说明问题,兹列出部分字形比对如下:

表6 羽518号与羽183号用字比较表

通过上表可以看出,二号“作”字最后一横皆有回笔出锋的写法;“者”下部的“日”皆作草书;“脩”字左部从亻从彳并见;“能”字左上部的“厶”多略去点,等等,用笔结体均极相似,可见确应出于同一人之手。

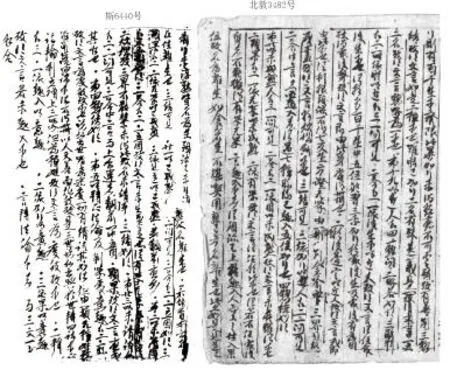

十、北敦3482号+斯6440号

(1)北敦3482号(北7192;露82),见《国图》48/176~190。12纸。首全尾缺。局部如图10右部所示,存375行,行28字左右。原卷内容始首题“瑜伽论第廿一卷随听手记”,讫“如食者,生不堪吃用,熟已方名离生也,此亦如是。见道已”。行书。有乌丝栏。有朱笔科分、句读及校改。卷背骑缝处有“沙门洪真”朱笔题名3处。《国图》叙录称其为9世纪归义军时期写本。

图10北敦3482号(局部)+斯6440号(局部)缀合图

按:上揭二号均系比丘洪真听法成讲《瑜伽师地论》所做的笔记,内容前后相承,可以缀合。如图10所示,北敦3482号最后部分解说《瑜伽师地论》卷二一初瑜伽处趣入地品第二,此处讲至“第廿明未成熟人分三”。最后一行解释“离生”,言“如食者,生不堪吃用,熟已方名离生也,此亦如是。见道已”,末三字正与斯6440号首行“前行未淳熟皆名为生”组成完整一句“见道已前,行未淳熟皆名为生”,解说“生”之义。且北敦3482号言“第廿明未成熟人分三,一问可见,二答分二”,缺少所分之三,斯6440号前两行解说完“二答分二”之后,即有“三结可见。第廿一明已成熟”,正与北敦3482号内容相承。又上揭二号均题有“沙门洪真”四字,行款格式相同,字迹书风近似,应均出于洪真“手本”,其为一卷之撕裂无疑。

十一、北敦2072号+北敦1857号+北敦2298号

(1)北敦2072号(北7199;冬72),见《国图》29/46~86。34纸。局部如图11-1右部所示,存1215行,行25字左右。原卷依次题“瑜伽论卷第卅三手记”“瑜伽论卷第卅四手记”“瑜伽论卷第卅五手记”“瑜伽论卷第卅六初手记”“瑜伽论卷第卅七手初记”。前四卷全,后一卷至“瑜伽论卷第卅七手初记”之“七明远清浄成熟方便等,中言违缘者,以自加行相违”句止,有残缺。每卷篇首或篇末及卷背各纸接缝处多有“沙门洪真本”“沙门洪真手本”字样,其中卷三三末尾有“八月卅日说毕记”题记。有朱笔科分及句读。行书。有乌丝栏。《敦煌劫余录》列于“瑜伽师地论”之下,《国图》定名为“瑜伽师地论手记”卷三三至三七。《国图》叙录定为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

(2)北敦1857号(北7202;秋57),见《国图》25/344~359。13纸。前部如图11-1左部所示,后部如图11-3右部所示,首尾皆缺。存455行,行25字左右。所存内容始卷三七“之缘也。言清浄者,谓涅槃果也”云云,至卷三九“第六明略义分二”。卷中有“瑜伽论卷第卅八初”“瑜伽论卷第卅九初”字样。行书。有乌丝栏。有朱笔科分及句读。背面各纸接缝处有押缝签名“沙门洪真本”字样。《敦煌劫余录》列于“瑜伽师地论”之下,《国图》定名为“瑜伽师地论分门记”卷三七至三九。《国图》叙录称卷三七为9世纪归义军时期写本,卷三八至卷三九为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

(3)北敦2298号(北7205;闰98),见《国图》32/295A~303B。16纸。局部如图11-3左部所示,存451行,行25字左右。所存内容始卷三九“一明前三能治胜利”“二明后一能治胜利”云云,卷中依次有“瑜伽论第卅九卷手记竟”“瑜伽论卷第卌手初”“瑜伽论第卌卷手记毕”“瑜伽论卷手记第卌一初”字样,末题“瑜伽论第卌一卷手记竟”,尾题后空二行有朱笔题记:“戊寅年后正月廿二日说卌一卷手记竟。”行书。有乌丝栏。有朱笔科分及句读。背面各纸接缝处有押缝签名“沙门洪真本”字样。《敦煌劫余录》列于“瑜伽师地论”之下,《国图》定名为“瑜伽师地论手记”卷三九至四一。《国图》叙录称卷三九、卷四十为9世纪归义军时期写本,卷四一为858年归义军时期写本。

图11-1北敦2072号(局部)+北敦1857号(前部)缀合图图11-2伯2036号(局部)

按:上揭三号均系比丘洪真听法成讲《瑜伽师地论》做的笔记,内容前后相承,可以缀合(前二号可缀合,《国图》叙录已发)。前二号缀合后局部如图11-1所示,北敦2072号最后部分解说《瑜伽师地论》卷三七初持瑜伽处成熟品第六,卷末“明成熟方便等分五”,其四“别释分廿七”,依次为一明界增长成熟方便、二明现缘摄受[方便]*“方便”二字底本无,兹据伯2036号比丘法镜《瑜伽师地论手记》卷三七所记同一段讲经文补。本段以下补字同此。、三明趣入成熟方便、四明摄乐成熟方便、五明初发处成熟[方便]相、六明非初发处成熟方便相,至“七明远清浄成熟方便相”止,而其后的“八明近清浄[方便]者”至“廿七明俱成熟[方便]相”在北敦1857号之首;北敦2072号末行释“七明远清浄成熟方便相”云“言违缘者,以自加行相违”句正与北敦1857号首行“之缘也;言清浄者,谓涅槃果也”先后相接,中无缺字。二号缀接后文字正与伯2036号比丘法镜《瑜伽师地论手记》卷三七所记同一段讲经文文字完全契合(参图11-2)*“以自加行相违”句末“违”字法镜手记作“远”,疑“远”字义长。。《瑜伽师地论》卷三十七云:“云何成熟方便?当知此有二十七种:一者界增长,二者现缘摄受,三者趣入,四者摄乐,五者初发处,六者非初发处,七者远清浄,八者近清浄……二十七者俱成熟界。”乃手记演绎所本,可资参证。

后二号缀合后局部如图11-3所示,北敦2298号始卷三九“一明前三能治胜利”“二明后一能治胜利”云云乃上承北敦1857号“第六明略义分二”而言,先后衔接,不缺一字。二号缀接后文字正与伯2036号比丘法镜《瑜伽师地论手记》卷三九所记同一段讲经文文字完全契合(参图11-4)。伯2190号《菩萨地第十五分门记》卷二云:“第六明略义分二:一明前三能治胜利,二明后一能治胜利。”亦可资参证。

图11-3北敦1857号(后部)+北敦2298号(首部)缀合图图11-4伯2036号(局部)

又上揭三号均属“沙门洪真本”,行款格式相同,字迹书风近似*北敦1857号第1行和第28行以后文字笔迹与北敦2072号、北敦2298号全同,当皆出于洪真之手;但北敦1857号第2~27行字迹有所不同,或因洪真临时有事请人代笔所致。,应均出于洪真“手本”,其为一卷之撕裂可以无疑。

据前贤研究,高僧法成在敦煌开元寺讲解《瑜伽师地论》,经始于大中九年(855)三月,每月大约讲一至二卷。到大中十一年六月廿二日,已讲毕第三十卷(斯5309号《瑜伽师地论》卷三十末比丘恒安题记);同年九月七日、十月十日,则已分别讲至卷三四(俄敦1610号《瑜伽师地论》卷三四比丘张明照题记)、卷三五(中村81号《瑜伽师地论》卷三五比丘明照题记)*参看荣新江、余欣《敦煌写本辨伪示例——以法成讲〈瑜伽师地论〉学生笔记为中心》,《辨伪与存真——敦煌学论集》,第91~101页;[日]上山大俊《敦煌仏教の研究》,京都:法藏馆,1990年,第219~240页。。北敦2298号卷四一末尾的“戊寅年正月廿二日”,《国图》叙录定为858年(大中十二年),这无疑是正确的。北敦2072号卷三三末尾的“八月卅日”,显然应是其前的大中十一年;该号卷三四、卷三五的抄毕时间,可以根据上揭比丘张明照题记比定为大中十一年九月七日、十月十日;其后的卷三六至四十,其讲解时间则应在大中十一年十月十日以后至十二月底之间。据此,我们可以把上揭三号各卷的写毕时间框定在大中十一年八月卅日至大中十二年正月廿二日之间*参看上山大俊《敦煌仏教の研究》,第220页。。《国图》叙录把北敦2072号卷三三至三七定为8—9世纪吐蕃统治时期写本;北敦1857号卷三七定为9世纪归义军时期写本,卷三八至卷三九定为8—9世纪吐蕃统治时期写本;北敦2298号卷三九、卷四十定为9世纪归义军时期写本,卷四一定为858年归义军时期写本,多有乖互错乱,亟待统一改正。

又上揭三号各卷题名有“瑜伽论卷第卅三手记”“瑜伽论卷第卅四手记”“瑜伽论卷第卅五手记”“瑜伽论卷第卅六初手记”“瑜伽论卷第卅七手初记”“瑜伽论卷第卅八初”“瑜伽论卷第卅九初”“瑜伽论第卅九卷手记”“瑜伽论卷第卌手初”“瑜伽论第卌卷手记”“瑜伽论卷手记第卌一初”“瑜伽论第卌一卷手记”等不同。所谓“手记”近似于“笔记”;“初”应是指该卷之初始,而与书名无关。“手记”的卷数与《瑜伽师地论》原文的卷数是一致的。《国图》把北敦2072号、北敦2298号各卷定名为“瑜伽师地论手记”是正确的,而把北敦1857号各卷定名为“瑜伽师地论分门记”,则是不妥的。

上面我们通过内容、裂痕、行款、书风等方面的比较分析,把26号《瑜伽师地论》及《瑜伽师地论手记》残卷或残片缀合为11组。这些残卷或残片的缀合,使原来失散的“骨肉”回到了娘家,也有助于我们对相关写卷的性质作出更为客观准确的判断。如《国图》叙录称北敦1324号为7—8世纪唐写本,北敦9665号为9—10世纪归义军时期写本,然而根据上文第1组的缀合结果,此二号乃同一写卷之撕裂,可以完全缀合,则《国图》叙录对写卷的断代显然有误。又如《国图》叙录称北敦2149号为8—9世纪吐蕃统治时期写本,北敦9596号为9—10世纪归义军时期写本;《浙藏敦煌文献》叙录称浙敦170号、171号为唐写本;然而根据上文第4组的缀合结果,上揭四号应出于同一人之手,可直接或间接缀合,则各家关于各号抄写时间的判断有必要再作斟酌。又如上文第11组指出北敦2072号、北敦1857号、北敦2298号均系比丘洪真听法成讲《瑜伽师地论》做的笔记,内容前后相承,可以缀合,缀合后可定名为《瑜伽师地论手记》卷三三至四一,其抄写时间可框定在大中十一年八月卅日至大中十二年正月廿二日之间,从而纠正了《国图》叙录对各卷定名和断代的诸多疏失。如此等等,做好散失在中、英、法、俄等世界各地的残卷碎片的汇集缀合,对敦煌文献的进一步整理研究具有重要意义。

责任编校:徐玲英

DOI:10.13796/j.cnki.1001-5019.2015.03.010

作者简介:张涌泉,浙江大学“一带一路”合作与发展协同创新中心资深教授,博士生导师;徐键,浙江师范大学人文学院硕士研究生(浙江 金华321004)。

基金项目:国家社科基金重点项目(14AZS001)

中图分类号:G256.1

文献标识码:A

文章编号:1001-5019(2015)03-0072-16