炎帝故里 文脉高平

2016-01-28许永忠

许永忠

高平,位于山西省东南,古称泫氏,旧名长平。

据考古发现,早在旧石器晚期,高平就有人类活动。“在禹贡为冀州之域,春秋初为戎翟所居,后属晋。晋烈公元年(前415年),赵献子浣城泫氏,战国时为长平,属韩。……白起破赵军於长平,遂入秦,为高都县,属上党郡。前后汉、魏、晋俱为泫氏县,属上党郡。……晋孝武帝太元十一年(386年),西燕慕容永称帝于长子,分上党为建兴郡。后魏太武帝太平真君九年(448年)省去,文成帝和平五年(456年)复置,时泫氏属建兴郡。至孝庄帝永安二年(529年),改置建州,治高都城,领高都、长平、安平、泰宁四郡。长平郡,县二:曰高平,曰泫氏。盖析泫氏地为高平,高平名县始此。北齐文宣帝天保七年(556年),并魏四郡为长平、高都二郡。省泫氏入高平,属高都郡。此后独称高平,不复称泫氏矣。后周武帝建德三年(574年),并长平、高都为高平郡。隋文帝开皇三年(583年),改高平郡为泽州,此称泽州之始。”隋开皇十三年(593年),析高平东地置陵川,延至今。“炀帝大业三年(607年),又改泽州为长平郡。唐高祖武德元年(618年),置盖州,领高平等县。太宗贞观元年(627年),废盖州,以高平等县属泽州。玄宗天宝元年(742年),改泽州为高平郡。肃宗乾元元年(759年)复为泽州。自是高平县属泽州,历五代、宋、金、元、明无异焉。”清代隶属泽州,民国属山西省第五专署,1949年属晋东南行署,1985年撤晋东南专署,改市管县,属晋城市至今。1993年撤县建市。

高平,居太行山巅,表里山河,通衢大邑,历来是兵家必争之地,同时也是资源丰富、交通便利、文化发达之地,古来有“煤铁之乡”“丝绸之乡”“黄梨之乡”的美誉,又有“上党梆子戏剧之乡”的称谓。

农耕文明发祥地

高平是炎帝故里,是中华农耕文明的发祥地。远古时期,中华始祖炎帝就在境内的羊头山得嘉禾、播五谷、制耒耜、教稼穑,开启了五千年农耕文明。

羊头山位于高平市境内。上世纪八十年代在湖北发现的《黑暗传》中也明确记载:“神帝上了羊头山,仔细找,仔细看,找到粟子有一粒,寄到枣树上。忙去开荒田,八种才能成粟谷,后人才有小米饭。” 为了疗民疾,自己“一日之间而遇七十毒”,最后死于断肠草。至今,在羊头山和羊头山下的高平大地上,广泛地分布着神农炎帝的遗迹、遗存和传说。

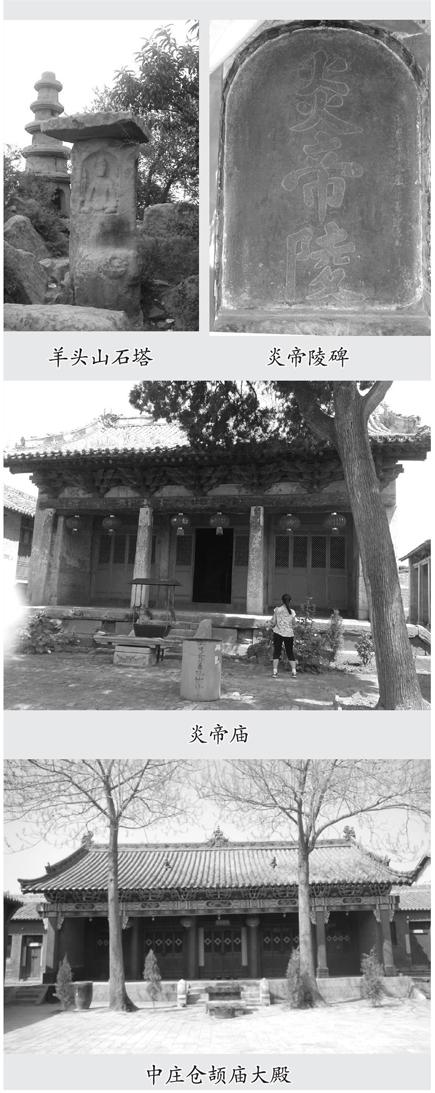

古老的图腾,隋唐的石塔,神农乡、神农城、神农泉、五谷畦、炎帝岭,这一个个遗迹遗址,见证了神农炎帝在羊头山活动的足迹,见证了神农炎帝开启中华五千年农耕文明的伟大业绩。羊头山现已成为炎黄子孙追寻中华农耕文明的朝拜圣山。

炎帝嶺、换马村、北营村、卧龙湾,庄里村、炎帝陵,这一连串村名和地名,详细记载了炎帝尝百草和中毒身亡的过程,以及殁后安息的万年吉地。如今正在维修扩建的炎帝陵,已成为连接海峡两岸和海外华侨的桥梁和纽带,也是中华炎黄子孙祭典先祖炎帝的圣地。

神农庙、炎帝庙、炎帝行宫、五谷庙、炎帝高庙、炎帝中庙、炎帝下庙等,这40余座炎帝神庙中现存的百余块记载炎帝的石碑,就是一座座铸就神农炎帝丰功伟绩的丰碑。

丹雀授嘉禾,精卫填东海;炎帝岭神农尝百草,跑马岭神骏悲炎魂;长畛村求雨晒炎帝,五谷庙祭祖奠盛会。这一个个关于神农炎帝的传说故事和乡风民俗,世代传承,生生不息。它是刻在人们心中的史书,是人们对神农炎帝的最好纪念。

还有与炎帝和炎帝文化密切相关的其它遗迹和传说,也不可胜数。发鸠山精卫填海,郎公山仓颉造字;还有日中开市的商贾文化,种桑养蚕的丝绸文化,掬土制器的陶艺文化,挖煤开矿的冶铸文化,更是千载流传;至于用羊头山黑黍,定音韵,律度量衡等,明代著名律学家、历学家、音乐家朱载堉在其《羊头山新记》一文,皆有详细的记载。

长平之战发生地

长平之战,是战国时期秦赵两国在长平大地发生的一次大战争。这次战争以秦胜赵败,秦军坑杀赵军降卒40万而告结束。

这次战争,对于高平及高平人来说,影响深远。

1995年,永录村尸骨坑的发现和考古挖掘,让人触目惊心,它为研究长平之战秦军坑杀40万赵军提供了实物资料。据不完全统计,在高平境内,目前已知的大型尸骨坑有30余处,其中有18处是1995年初冬,山西省考古研究所对长平古战场踏勘时认定的。

秦军坑杀赵军40万,血流丹河,尸骨如山。丹河,纵贯高平南北,是高平的母亲河,相传就是因秦军坑杀赵军40万人的鲜血染红了它,故名丹河。还有省冤谷、骷髅庙这些名字,永远都嵌上了长平之战的烙印。

高平人更是不会忘记这次战争。高平烧豆腐,这道独特的传统小吃,饱含着高平人对这次战争的记忆和痛恨。一方方豆腐小块,一块块白起的心、白起的肉,火上烤,锅里煮,然后沾上白起的脑浆——蒜泥,在街头品,以此来解心头的恨。这恨,是对白起的恨,更是对战争的恨。

这场战争,留下了大量的遗迹和遗址。据不完全统计,因长平之战,在高平留下的村名地名,多达150余处:大粮山、空仓岭、将军岭、百里长城、赵壁、秦垒;还有安贞堡、光狼城、箭头、围城、三军、秦城、马村、马游、企甲院、寺庄(义庄)、王何、王降等无不与长平之战有关;出土的战国兵器多达18类;出土的战国古币多达16类;记载长平之战的碑刻,现存的有52块;记载长平之战的各类志书文献,有119种。至于记载或凭吊与长平之战有关的诗文和著述,更是数不胜数。

此外,还有廉颇的故事,空仓岭的传说,金门镇的来历,纸上谈兵的成语,更是世代传承,遍布高平大地。

商贾劲旅行天下

高平资源丰富,自古以来工商业就很发达,并涌现出很多豪商巨贾。高平商贾,是泽潞商帮,是晋商大军中最早兴起的一支劲旅。

唐宋以来,高平丝绸、煤铁等工商业产品就名闻天下。高平人秉赋敢为人先的炎帝精神,身居太行,足遍天下。特别是明代“开中制”实行以来,高平商人融入在泽州商帮中,与潞州商帮、平阳商帮一道,捷足先登,驰骋在商海大潮中,为晋商的形成和发展壮大开启了先河。

在500余年的晋商兴衰过程中,高平曾经涌现出很多商贾大户。其中,名扬潞泽商帮的侯庄赵家老南院,从明代万历年间接办永升号以来,至1956年公私合营,先后长达380余年。鼎盛时期,生意字号多达108家,素有从高平到温州,“一走三千里,不住他人店”之说。其延绵年代之长,经营范围之多,跨越地域之广,历史影响之大,在潞泽两地,无人能出其右。此外,良户村日进斗银的郭家、永宁寨捐资建皇宫的张家、北常庄的韩百万、赤祥村的朱百万、赵家山的赵百万、米山村的崔百万、孝义村的祁百万、石村的姬百万等,皆可谓高平明清两朝的工商业大户。

这些商贾大户,一方面与外来的客商共同努力,在高平这块土地上,兴办丝绸、煤铁等各种手工业,渐次建立了以县城为中心、以米山等集镇为重点、以100多个庙会为交易点的商品交易网络,为高平的经济发展和城乡建设起了积极的推动作用;另一方面,他们又以长远的目光,博大的胸怀,立足高平,着眼天下,靠着诚信二字,走出太行,在以晋、豫、鲁、皖、苏、浙等地为主的全国各地从事贸易活动,开办生意字号,有的甚至执掌当地商业之牛耳。大哲学家冯友兰的先祖,就是清康熙末年,从高平走出的潞泽商人。

清末至民国年间,由于多种原因,高平原先的一些商贾大户渐次衰落,但高平人不甘心落伍,年青一代的商人和有识之士盯上了新兴的现代工商业。

民国初年,高平留日学生祁鲁斋、刘知章与商贾大户赵伯州等,在贾景德、马骏、郭象升等人帮助下,传承晋城大阳、高都针业,在晋城西关率先办起了全国最早的现代机器制针公司——大德制针公司。

下马游村的崔海雷等人率先从山东引进设备,在原村南山煤窑上首次使用了蒸汽锅炉和绞车。

抗戰初期,城南的邢家,通过天津港口,引进德国机器,在县城内办起了现代丝织厂——惠民工厂(后来被日本人霸占)。

1945年至1956年,高平民营工商业渐次实行了公私合营,走上了国营、集体经营的社会主义道路。

地面古建博物馆

高平是全国县级文物大市,且以地面古建独领风骚。目前登记在册的各类文物有1570余处,其中国保单位20处,省保、市保单位130余处。金元以前地面古建超过长江以南的总数,被史家称为“地面古建博物馆”。

高平20处国保,皆为金元及金元以前的建筑。其中有4处独领风骚,国内第一:崇明寺的断梁结构,开化寺的宋代壁画,二郎庙的金代戏台,中庄村的元代民居(本刊2015年第1期《高平地面古建独占四个全国第一》中已有详细介绍,这里不再赘述)。其余16处,分别是:

羊头山石窟。开凿于北魏太和年间,北齐、隋唐屡有建造。现存有10个区,40余个洞窟和多处摩崖龛像,还有造像碑、造像塔、石塔多个。石塔有方形、圆形,有密云式、阁楼式等。其造形古朴,手法简洁,甚为稀有。

游仙寺,原名慈教寺,是高平四座北宋寺庙建筑之一。寺内毗卢殿,建于北宋淳化年间,其形制在山西宋代建筑中出现最早,是宋代木构建筑中的优秀作品。

定林寺,是集古代寺院与自然风光于一体的旅游胜地,已载入《中国名胜词典》。该寺:明清山门气势恢宏,元代大殿古朴端庄,明代壁画艺术精湛,可谓无处不精。还有千年牡丹、木瓜树、小叶梧桐等名贵花木。寺外苍松翠柏,绿云环绕,唐代石窟,暗藏其间,真可谓福地洞天。

二仙庙,亦名真泽二仙宫。创建于金正隆二年(1157年),与本市另一处国保二仙宫,皆为高平现存最早的二仙宇庙,对研究晋东南地区独特的二仙文化提供了很好的实例。庙内月台束腰部“金人方巾舞图”和“宋金对戏图”两块珍贵的线刻画,更是研究我国古代戏剧和舞蹈艺术的重要资料。

清梦观,创建于元中统二年(1261年),由道人洞明子姬志玄先生之徒,在其祖居之地,创建是庙。清梦者,乃取“云游归来大梦醒”之意。庙内三清殿,造型古朴苍老,是研究元代建筑的实例。

古中庙,是高平古代奉敕创建和官方每年祭祀先祖炎帝的上、中、下三座大型宇庙之一,也是现存全国祭祀先祖炎帝最早的庙宇。古中庙规模宏大,建筑考究。特别是庙内太子殿,建筑古朴,造型奇特,因殿内不设梁栿,又称无梁殿。

玉皇庙,创建于东汉建武二年(26年),历代均有维修扩建。该庙依地势而建,分上下两院,建筑规模宏大,布局保存完整。现存正殿为金代遗构。

宣圣庙,又名文庙,创建于元大德八年(1304年),是高平现存最早的古代文庙。它是在宋代乡校的基础上扩修改建的宇庙。庙内大殿气势恢弘,古朴端庄,用材硕大,雕刻简洁,对研究古代乡校学馆到文庙的演变过程及古代乡村教育,都具有重要意义。该庙所在的石末村,还有一株千年酸枣古树,树高15米,直径1.8米,国内罕见。

三嵕庙,又称护国灵贶王庙。创建年代不详,现存正殿为宋金时期重修。正殿高峻挺拔,古朴典雅,是金代典型的砖木构建筑实例。

大周古寺庙建筑群,是集宋、金、元、明、清五个朝代,寺、庙、塔、堡门、地道五种建筑于一村的古代群体建筑。主要有宋代的资圣寺、地道,金元的成汤庙,明清的关帝砖塔和古镇堡门,可谓高平国保古建第一村。

万寿宫,又名仙姑庙、圣姑庙,是高平地方独有的崇祀女神马仙姑的宇庙。该庙最大特色,是后殿内保存有马仙姑的包骨卧身像。

其余的5处国保,分别是:创建于金大定十八年(1178年)的玉虚观;创建于金大定十二年(1172年)的二仙宫;创建于宋代、元代重修的嘉祥寺;金元建筑济渎庙;元末建筑仙翁庙。

非物质文化遗产耀明珠

高平非物质文化遗产丰富。目前,申报获准的非物质文化遗产共有12项,其中国家级2项,省级10项。国家级的有武氏正骨和高平刺绣;省级的有高平秧歌、高平鼓书、高平剪纸、高平面塑、精卫填海、高平黑陶、高平烧豆腐、高平十大碗、高平九莲灯,神农高跷。

高平鼓书,是高平人民喜闻乐见的极具地方特色的一种地方曲艺。1952年,县里组团成立了盲人文艺宣传队,后经几代老艺人的大胆改革,高平鼓书成了晋东南一带赫赫有名的小曲种。改革开放以来,在经历了凤凰涅槃、浴火重生后,高平鼓书《谷子好》发展成为高平文工团一个颇具特色的优秀节目。2011年,该节目在浙江绍兴举办的第七届中国曲艺节开幕式上,荣获全国优秀节目奖。

潞绸织造技艺。潞绸是明清两代皇室的重要贡品,“历史上曾与瓯绸、宁绸、茧绸、嘉定大绸齐名,名列中国名绸之一。”明万历《潞安府志》卷一说“潞绸遍宇内”。清乾隆《潞安府志》卷九说“明季长治、高平、潞州卫三处共有绸机13000余张。登机鸣杼者数千家”,“潞绸”名扬四海,与“杭缎”“蜀锦”齐名。

入清以后,由于清廷的横征暴敛以及明清之际的社会大动荡,广大机户不堪其苦。清顺治十七年(1660年)潞州机户怒而“焚烧绸机,辞行碎牌,痛哭奔逃,携其赔累账簿,欲赴京陈告,艰于路费,中道而阻”,终使潞绸行业一蹶不振,渐次退出了贡品之列。

此后,潞绸在潞安府辖地区便销声匿迹,而在泽州府管辖的高平却持续发展。种桑养蚕织绸,在民间世代传承。民国时期,高平丝织业不但有专门的丝绸会馆、丝织业公会,不少有识之士还引进先进的设备和丝织技术,不断推动高平丝织业向工业化方向发展。1935年,南沟村北大毕业的陈之寿,曾与人合办了“万顺义丝织厂”,厂里织机共有66台,其中提花楼子机就有26张。1938年,城南邢家从天津进口德国机器,在城内办起了较先进的丝绸厂——惠民工厂。至于家有三张两张织机的手工传统户则多达上百家。抗战胜利后,高平丝织业渐次恢复生产。1947年,全县织绸机达到220余架。1954年,王降、南王庄、南朱庄等村,又先后组织了丝织业合作社。1956年,县政府抽调王降、南沟、南朱庄村丝织业织机108台,工人130名,在南王庄村组建了高平县最大的丝织业联社——南王庄丝织厂。同年,归晋东南地区轻工业公司。1960年,在高平凤和村东兴建了高平丝织厂,成为华北地区最大的丝织企业,并列为国家第二个五年计划重点项目。

改革开放以来,高平丝绸业的发展进入了巅峰时期,其产品畅销国内各大中城市,并远销美国、日本等地,被誉为“太行山上一枝花”。

上世纪九十年代以来,随着计划经济向市场经济转型,高平丝织印染厂经过改制,成立了吉利尔有限责任公司,肩负起“传承潞绸文化、振兴丝绸产业”的重任。经过16年的努力,又成为华北地区一枝独秀。并先后建设了潞绸文化馆、潞绸产品体验馆、举办了“吉利尔首届中国潞绸文化学术论坛”。潞绸织造技艺又以新的方式与文化融合,不但是一门新的技术,更是一门新的艺术。2014年7月,山西省高平市潞绸织造技艺入选第四批国家级非物质文化遗产。

地灵业兴人更杰

高平是个好地方,资源丰富,文化发达,可谓地灵业兴人更杰。清《泽州府志》载:“宋黄夷仲《题秦氏书斋》曰:‘泽州学者如牛毛。’《野处集》又云,‘长平朱紫半。’”清泽州知府刘开焘在清乾隆三十九年《高平县志序》中曰:“泽潞青紫,多半产在高平”。

屈指数来,高平名人,远古的炎帝、仓颉且不说,两汉以来,历朝不绝。

汉代的陈龟,字叔珍。永建中举孝廉,拜度辽将军,后征为尚书。以清正廉明,体恤民情,军功卓著,敢于直言而闻名于世。《泽州府志》载,其殁后“西域羌戎,并凉民庶,咸为举哀,吊祭其墓。”

王叔和,西晋著名医学家,高平王寺村人。著有《脉经》,并将医圣张仲景的《伤寒杂病论》,重新收集、整理、校正,编为《伤寒论》和《金匮要略》。以医术高明,医德高尚,在我国医学史上颇有盛名。今王寺村尚有王叔和用过的药碾、碌碡、舂药石臼等。

李晏,字致美,唐高祖李渊第11子韩王李元嘉的第25代裔孙。李氏世为高平望族。从其高祖李大节载入县志,世代书香名宦,科甲连第。晏自幼聪慧,为人豁达,性情刚直。金皇统六年(1146年),中经义科进士。初任岳阳丞、辽阳推官和中牟令。因他办事干练,机敏过人,又敢于直言,颇受金世宗赏识,召为翰林直学士。升任吏部侍郎、翰林侍讲学士兼御史中丞。世宗病重,命李晏住宫中,所有诏册,皆出其手。金章宗继位,李晏提出十条治国理念,并建议设置修撰官,秉笔直书,以广视听。明昌二年(1191年),李晏被授沁南节度,复为昭义节度。明昌六年(1195)致仕还乡,章宗特将其在京为官的儿子李仲略任命为泽州刺史,以便侍奉。金承安二年(1197年),李晏病逝,谥“文简”。其子李仲略,以词赋科登第,也以才高忠正,清正直谏闻名,且官至按察使,殁后赠朝列大夫,谥“襄献”。

贾鲁,字友恒,高平南杨村人。元延祐、至正年,两次以明经领乡贡。泰定初,授东平路儒学教授,改任潞城县尹。历升中书省检校、监察御史、山北廉访副史、工部郎中、工部尚书、中书左丞等职。贾鲁一生最大的功绩是治理黄河。特别是至正十一年(1351年),任总治防使时,在治理黄河山东曹县黄陵岗大堤决口的截流工程中,创造的“沉船截流”(石船堤堵截)法,为后世广泛应用,堪称我国历史上胆识兼备的治河专家。治黄大功告成,贾鲁还京,元顺帝论行赏,拜贾鲁为荣禄大夫、集贤大学士、赏予金帛。又下旨让翰林学士欧阳玄制《河平碑》,撰“至正河防记”。在碑记中记载:“鲁能竭其心智计之巧,乘其精神胆气之壮,不惜劬卒,不畏讥评,以报国君相知人之明”。清人徐乾曾说:“古之善治河者,莫如汉之贾让,元之贾鲁。”清代水利专家靳輔对贾鲁所创的沉船截流法非常赞赏,他说:“贾鲁巧慧绝伦,奏力神速,前古所未有。”人们为纪念贾鲁治河功绩,山东、河南有两条河均被命名为贾鲁河。

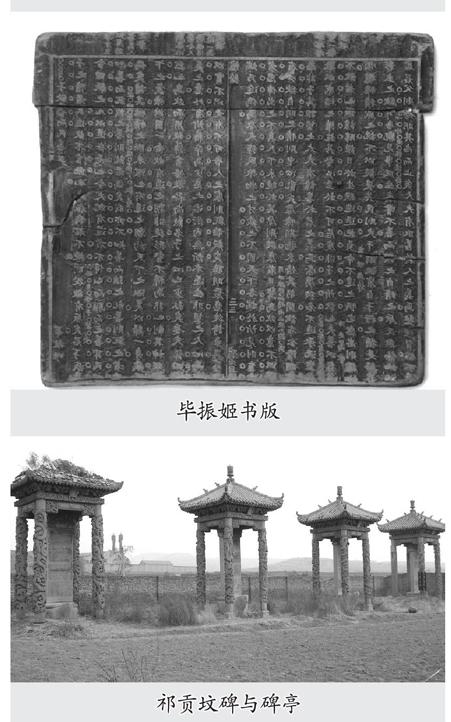

毕振姬,字亮四,号五孙,又号颉云,高平东德义村人。毕振姬出身于农民家庭,自幼聪颖,8岁上学读书,有过目不忘之才。明崇祯十五年(1642年)中解元,清顺治三年(1646年)成进士。历官平阳府教授、国子监助教、邢部主事、员外郎、山东济南参议道、广西按察使。顺治十八年(1661年),授湖广布政使,托病不仕,辞官回家。居家二十年,“危苦自甘,昼耕夜读。”“往来城市,蹇驴野服,不识者目为乡老。”康熙十七年(1678年),召举“博学鸿词”,又以老病辞官,康熙二十年(1681年)病逝家中。殁后士大夫私谥“坚毅”,尊称毕阁老,入祀高平、泽州县府两地文庙乡贤祠。毕振姬一生,为官清正廉明,为学伏读不倦。以清廉显于朝,以学博闻于世。同科进士左都御史、刑部尚书蔚县魏象枢,在“哭方伯毕亮四同年”一诗中,赞他为“万卷诗书皆手泽,千秋佳话一清官。”毕振姬一生著述颇丰,有《尚书注》《西河遗教》《四州文献》《三川别志》《西北文集》(又称《西北之文》)《病香居烬馀》等十余种,可惜多散佚。现存文集,傅山先生曾序其文,题名《西北之文》。

祁贡,字竹轩,又字寄庵,高平孝义村人。祁贡出生于一个以商贾发迹的官宦之家。生于清乾隆四十二年(1777年),18岁中举人,19岁成进士。官至太子少保、邢部尚书、两广总督。祁贡是高平清代高官第一人,为官做事,勤政廉洁,忠诚善谋,为世人称道。特别是在两广任上,在筹备海防,屯田养兵等方面,做了大量防范英军入侵的工作。终因积劳积忧,于道光二十四年(1844年)五月,客死广州任所。殁后按尚书例赐恤,谥“恭恪”。道光皇帝还下召在其墓地修建了四座豪华的高碑、碑亭,至今保存完好。祁贡子孙,为官之余,还以书画雕瓷篆刻传闻于世,其三、四两子——祁之鏐、祁之鑅,以书画闻名同收入《清画家诗史》一书。现有《高平祁氏六世书画雕瓷篆刻集》一书行世。

祁鲁斋,名继曾,高平北张寨村人,出生于商人家庭,自幼随父在外读书,大学毕业,留学日本,在日本宏文学院习文。毕业后回国,先任江北师范提调,后回晋任晋城获泽中学学监。民国初年,受孙中山先生实业救国思想的影响,立志走实业救国之路。1919年,亲赴日本考察现代工业,回国后,在贾景德、刘知章等省城要员的帮助下,在晋城创办了现代股份制企业——山西晋城大德制针公司,开我国现代制针工业的先河,祁鲁斋本人也成为山西著名实业家。1935年,祁鲁斋英年早逝。1938年,抗战爆发,大德制针公司毁于战火。80年过去了,祁鲁斋先生一生献身实业的志向和精神,深受后人敬慕。

在高平这块土地上,始祖炎帝不但开创了中华农耕文明的新世纪,而且根植了一条世代延绵的文明之脉。五千年来,在这条文脉根系上,既释放着耀眼的文明之光,又结出了丰硕的文化之果。