siRNA抑制PTTG1表达对人脑胶质瘤细胞增殖、侵袭性的影响

2016-01-20闫海成窦长武田复明妥少勇王薇

闫海成 窦长武 田复明 妥少勇 王薇

【摘要】目的构建针对人脑胶质瘤细胞系的高效沉默PTTG1的RNAi载体;探讨PTTFG1 siRNA干扰质粒对人脑胶质瘤细胞系U373增殖、侵袭性的影响。方法设计三对PTTG1基因干扰序列,合成能够特异干扰PTTG1的siRNA,然后将其与pGenesil2载体连接,构建pGenesil2-PTTG1 siRNA干扰载体,在脂质体作用下将PTFG1 siRNA质粒转染至胶质瘤U373细胞后,用RT-PCR和Western blot方法检测PTTG1 mRNA及蛋白表达水平的变化,通过细胞增殖实验、划痕实验和Transwell小室实验检测PTTG1对胶质瘤细胞增殖、迁移及侵袭能力的影响。结果在胶质瘤U373细胞转染3个不同的siRNA片段干扰PTTG1的表达,RT-PCR检测结果显示,PTFG1 siRNA1干扰质粒对PTFG1表达的抑制作用最明显[(0.47±0.12)vs(1.00±0.15),P<0.01]。转染PTFGl siRNA质粒的胶质瘤细胞U373在48h和72h细胞增殖能力均显著低于对照组。细胞划痕实验显示干扰PTTGl可明显缩短U373细胞的迁移距离;Transwell小室结果显示干扰PTTG1后U373的穿膜细胞百分率明显下降[(58.00±8.72)%vs(36.3±7.76)%,P<0.05]。结论PTTG1 siRNA干扰质粒可明显抑制胶质瘤U373细胞PTTG1的表达,并可抑制胶质瘤细胞的增殖、侵袭及迁移能力。

【关键词】垂体肿瘤转化基因;RNA干扰;胶质瘤;侵袭

【中图分类号】R739.4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-0616(2015)21-09-05

脑胶质瘤是最常见的颅内恶性肿瘤,目前以手术治疗为主,辅以放疗及化疗等综合治疗,但是由于胶质瘤的恶性程度高,呈浸润性生长,与周围正常脑组织无明显分界,易于复发,并随着复发次数的增加其恶性程度也会不断增加。因此,临床疗效仍不理想。目前胶质瘤研究的重要任务是研究与胶质瘤恶性进展相关的基因,为胶质瘤的诊断和治疗寻找新的途径。垂体肿瘤转化基因(PTTG)是1997年,Pei等在大鼠垂体肿瘤组织中发现的,其中PTTG1是在MG63骨肉瘤细胞中被发现能够抑制分离酶的活性,使姐妹染色体分离受阻,增加使细胞突变机率,从而导致肿瘤的发生发展。PTTG1基因在大多数恶性肿瘤及内分泌相关性肿瘤中均有较高表达,目前研究认为PTTG1基因与抑制染色体分离密切相关,还参与了血管生成,在肿瘤的发生发展及侵袭转移中起到重要作用。本课题组在前期研究中已经证实PTTG1在人脑胶质瘤细胞中的表达较正常脑组织明显增强,并与胶质瘤的恶性程度呈正相关。在本研究中我们应用RNA干扰技术,构建高效沉默PTTG1的siRNA干扰质粒,并将其转染入胶质瘤细胞U373中,探讨其对人脑胶质瘤细胞增殖、侵袭性的影响。

1材料与方法

1.1实验材料

胶质瘤细胞株U373(ATCC编号:HTB-17),第5~8代细胞用于做细胞学实验,DMEM培养基,胎牛血清,大肠杆菌DH5α感受态细胞(购于天根生化有限公司),质粒Pgenesil 2(购买于武汉晶赛生物工程技术公司),RT-PCR试剂盒,鼠抗人PTTG1单克隆抗体(购于美国Santa Cruz公司)。

1.2实验方法

1.2.1胶质瘤细胞的培养 胶质瘤细胞株U373用DMEM培养基(含10%胎牛血清)传代培养,培养条件为37℃、5%CO2、饱和湿度。细胞生长状态良好时进行实验,转染PTTG1干扰质粒的细胞作为实验组,转染非干扰质粒的细胞作为对照组,每种实验方法均选用同一批次细胞进行。

1.2.2重组Pgenesil2 PTTG1 siRNA的构建及鉴定

根据Genbank提供的PTTG1 cDNA序列(NM-004129),应用Ambion在线设计软件筛选出三条PITG靶基因序列,分别为PTTG-1:TGGGAGAqL3UAAGTIqEA;PTFG-2:GTCTGTAAAGAC CAAGGGA;PTTG-3:GCATFCTGTCGACCCTGGA,根据上述靶序列设计出三对PTTG1干扰序列。

pGenesil2质粒经BamH I和HindⅢ双酶切,用1%琼脂糖凝胶回收大片段。将上述合成的寡核苷酸片段溶解于退火缓冲液(50μL),分别取正链(2μL)、反链(2μL)和退火缓冲液(16μL),混匀,94℃水浴,3min,自然冷却至室温。用去离子水(99μL)稀释退火产物(1μL),4℃保存。取稀释后退火寡核苷酸链(1μL),Pgenesil2质粒载体(1μL),10×Ligase Buffer(1μL),加入T4连接酶(1μL),加入去离子水(6μL),22℃水浴,过夜。取DH5α(5μL),涂布于LB琼脂平板上(含Kana抗性),置于37℃恒温箱内培养。挑取3个单克隆菌落,接种于LB培养液(5mL,含Kana抗性)中,置于恒温摇床中37℃培养过夜。用质粒提试剂盒提取质粒。经Sal Ⅰ酶切鉴定:将提取的质粒DNA(1μL),10×H Buffer(1μL),Sal Ⅰ(1μL),去离子水(7μL)混匀,37℃水浴反应3h,取5μL反应产物,经1%琼脂糖凝胶电泳验证产物,并将重组质粒菌液送大连宝生物公司测序。

1.2.3PTTG1 siRNA干扰效果鉴定 为提高PTTG1 siRNA干扰质粒的转染效率降低细胞毒性,我们选用脂质体方法进行转染,脂质体是磷脂分散在水中时形成的脂质双分子层,可以通过膜的融合及内吞作用,将外源物质转移进入细胞内。将胶质瘤U373细胞接种于6孔细胞培养板(1×105/孔)中,次日,当细胞密度达到70%~80%融合时用脂质体2000作为转染试剂进行瞬时转染,每孔中分别加入2μg质粒、8μg脂质体转染试剂和100μL0.01M PBS混匀,室温放置15min后,用PBS洗涤2次,弃上清,每孔中加入900μL含10%胎牛血清DMEM培养基,继续培养48h提取RNA,72h后提取蛋白,用Western Blot检测干扰效果。endprint

1.2.4MTT检测PTTG1 siRNA对胶质瘤细胞增殖能力影响

将细胞接种于96孔细胞培养板中,每孔中细胞数为3×103个,每孔加入100μL培养基,每种细胞重复5个孔,同时设空白对照组(仅加培养基,不加细胞),37℃培养,分别于培养后24、48、72h检测各孔吸光度值(OD值),在检测前每孔加入20μL的MTT继续培养4h后弃培养基,加入二甲基亚砜(DMSO)150μL,室温避光孵育10min,用酶标仪570nm测定各孔吸光度值(OD值),绘制生长曲线。细胞生长抑制率(%)=(对照组OD值一实验组OD值/对照组OD值)×100%。

1.2.5细胞划痕实验实验分为两组,实验组:转染PTTG1 siRNA干扰质粒组,收集2mL转染PTTG1 siRNA干扰质粒的细胞悬液接种于6孔板,待细胞生长至单层汇合,用移液器枪头在培养板底部呈“一”划痕,用PBS清洗,更换含1%胎牛血清DMEM培养液分别于划痕后0、18和36h用显微镜观察并照相,记录最初划痕区及不同迁移时间划痕的距离。对照组:转染PTTG1非干扰质粒组起始质粒为PTTG1非干扰质粒,其他步骤同上。

1.2.6Transwell小室迁移实验 本实验分为两组,实验组:转染mGl siRNA干扰质粒组,对照组:转染PTrGl非干扰质粒组。将聚碳酸滤膜(8μm)粘附于Transwell小室上方后,用无血清培养基稀释Matrigel胶(1:3),加至Transwell上室,覆盖整个聚碳酯膜,37℃,放置30min,使Matrigel聚合成胶。用0.25%胰蛋白酶消化各组细胞,PBS洗三次,重悬于含0.1%BSA的培养基中,取2×106/mL细胞悬液100μL加入上室,在下室内加入500μL全培,放于37℃孵箱继续培养24h。弃去上室中的培养液,并用生理盐水棉签缓慢檫去Matrigel胶,使用0.1%结晶紫染色,置于倒置显微镜下观察,10×40倍视野下随机计数5个视野中的细胞数目,每个标本重复2次,本部分实验重复2次,并以侵袭细胞占原细胞总数的百分比来表示肿瘤细胞的侵袭能力。

1.3统计学分析

通过SPSS21.0统计学软件对数据进行分析,计量资料用(x±s)表示,若呈正态分布,两组间数据行独立样本t检验,多组间比较行单因素方差分析,若数据不服从正态分布,用秩合检验比较,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1PTTGl siRNA质粒干扰效果鉴定

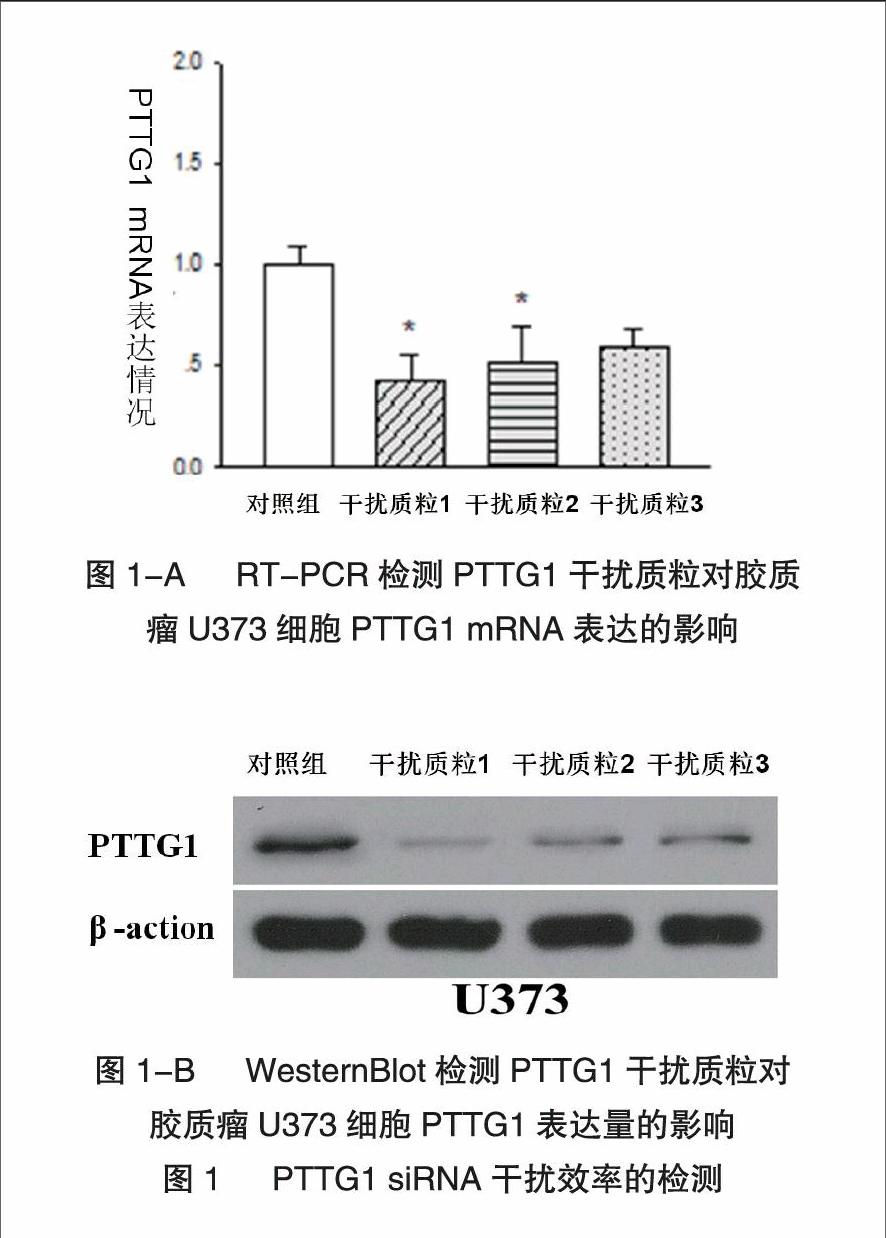

构建的三个pGenesil2-PTTG-1干扰质粒经Sal I酶切电泳鉴定及测序证实序列正确,将上述质粒分别转染U373细胞,48h后提取细胞总RNA,用RT-PCR方法检测构建的PTTG1 siRNA干扰质粒抑制PTTG1表达的效果,结果图1-A显示,与转染非干扰质粒的对照组相比,转染3个干扰质粒后PTTGl mRNA表达明显减少,组间多重比较结果显示组间差异有统计学意义(F=12.784,P=0.002),其中PTTG1 siRNA1干扰质粒对PTTG1表达的抑制作用最为明显[(0.47±0.12)vs(1.00±0.15),t=4.679,P=0.001]。再取转染干扰质粒72h后的细胞,用Western Blot方法进一步验证三个PTTG1siRNA干扰质粒对胶质瘤细胞PTTG1的干扰效率(图1-B),结果与RT-PCR结果一致。上述结果均证实三个PTTG1 siRNA干扰质粒可抑制胶质瘤细胞U373中PTTG1的表达,其中PTTG1 siRNA1的抑制作用最为明显。因此,后续的实验选用PTTG1siRNA 1干扰片段来进行。

2.2PTTG1对胶质瘤细胞增殖能力的影响、侵袭和迁移能力的影响

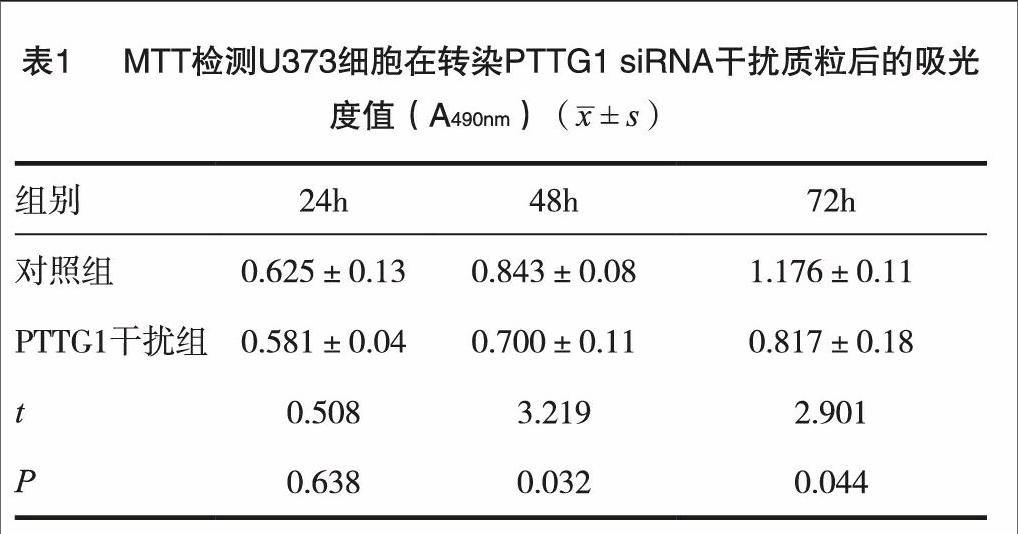

MTT检测细胞增殖活性结果,转染PTTG1siRNA质粒的胶质瘤细胞U373在48和72h细胞增殖能力均显著低于对照组,结果提示PITG1 siRNA质粒可以显著抑制胶质瘤细胞U373的增殖。见表1。

2.3PTTG1对胶质瘤细胞侵袭和迁移能力的影响

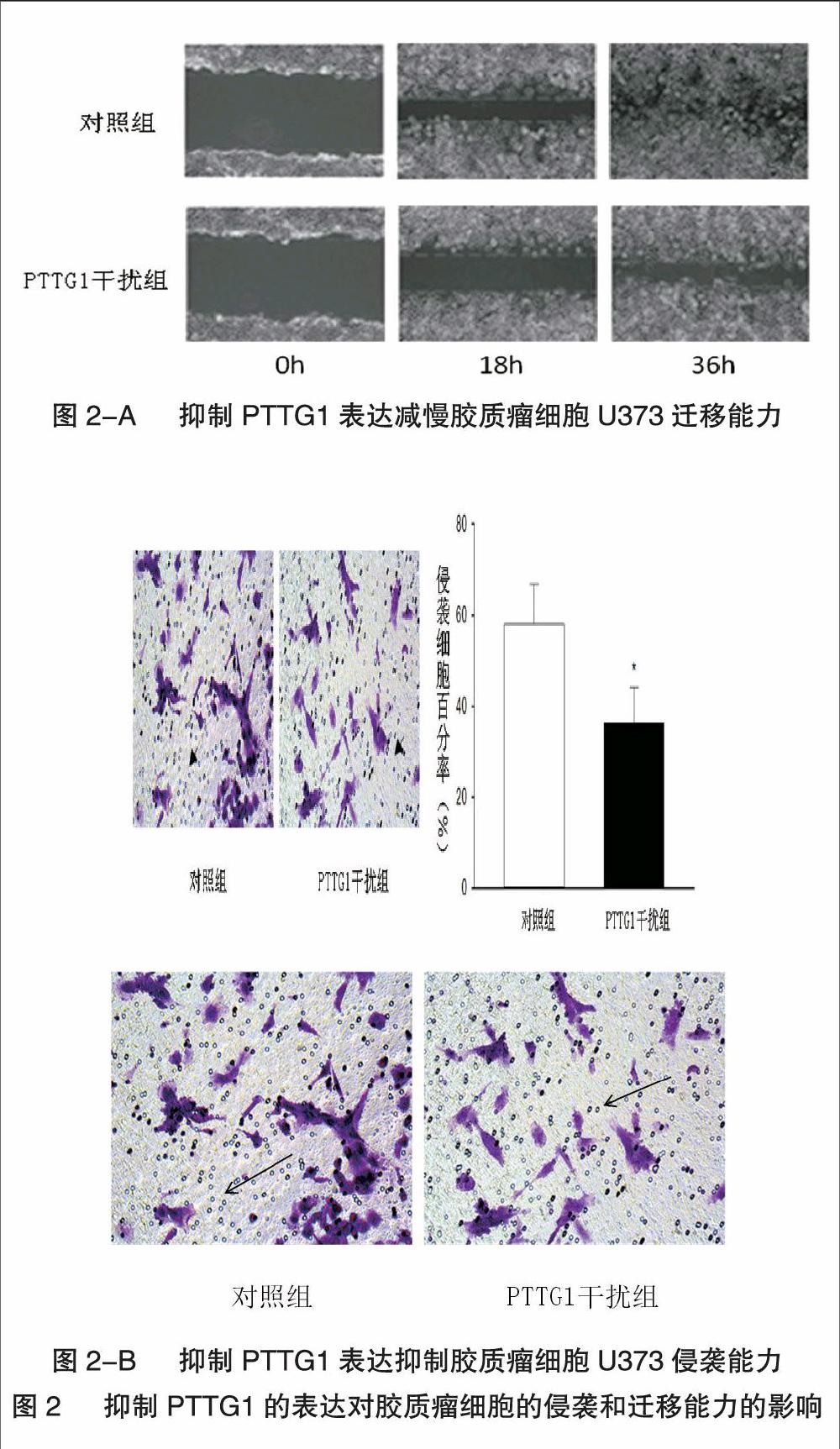

瞬时转染PTTG1 siRNA干扰质粒于胶质瘤U373细胞48h后,再通过划痕实验检测PTTG1对胶质瘤细胞迁移能力的影响。见图2-A。结果显示,通过定性比较转染PTTG1 siRNA干扰质粒的U373细胞与转染非干扰质粒组,结果发现在划痕后18h和36h的迁移距离明显缩短,其中在36h改变化较为明显,说明PTTG1促进胶质瘤细胞的迁移,抑制PTTG1后可抑制细胞迁移。

采用Transwell小室检测PTTG1对胶质瘤细胞的侵袭能力的影响,图2-B中箭头所指为穿过Martrigel胶的细胞,结果显示与对照组相比,转染PTTG1 siRNA干扰质粒后U373的穿膜细胞百分率明显减少([58.00±8.72)%vs(36.3±7.76)%,t=-3.214,P=0.032],这些结果表明PTTG1可以促进胶质瘤细胞的侵袭,抑制PTTG1后胶质瘤细胞的侵袭能力明显降低。

3讨论

胶质瘤是一种预示着不良预后的实体肿瘤。其早期诊断困难,侵袭性强,即使在肿瘤诊断技术与治疗方法日新月异的今天,全世界胶质瘤患者的预后依然没有显著的提高。脑胶质瘤的形成是一个多基因参与的复杂过程,由于原癌基因被激活,抑癌基因失活,从而造成细胞信号传导异常、细胞的凋亡缺陷等,从而造成细胞增殖的失控,最终转化为恶性。近年来,大量研究发现了与脑胶质瘤形成及进展相关的原癌基因及抑癌基因,为胶质瘤的诊断及治疗提供了更为广阔的基础。

垂体瘤转化基因1(pituitary tumor-transforminggene 1,PTTG1)编码的蛋白最早在垂体瘤细胞中发现,之后鉴定为保全素(securin),因其在细胞周期中调控有丝分裂姐妹染色单体的分离,又称分离酶抑制蛋白。PTTG1是一种原癌基因,在很多细胞活动中发挥重要作用,比如有丝分裂、DNA损伤/修复、凋亡和基因转录调节,以及器官发育与代谢过程中起到重要作用。大量证据表明,PTTG1和肿瘤发展、恶性转移密切关系。除了血癌和星形胶质细胞瘤外,甲状腺癌、结直肠癌、卵巢癌、胸腺癌、肝细胞癌(HCC)、肺癌和食管癌中的mG表达都有所增加。

研究发现体外PTTG过度表达可以诱导细胞发生转化及裸鼠的肿瘤形成,并与一些肿瘤高侵袭性相关,因此PTTG1已经被证实是与肿瘤转移相关的重要标记基因。我们前期的研究发现PTTG1在胶质瘤中表达量与肿瘤的恶性程度呈正相关的实验结果,也支持上述推断。在本研究中我们应用RNA干扰技术构建了PTTG1 siRNA干扰质粒,可明显抑制胶质瘤细胞U373中PTTG1的表达,客观证明了构建的干扰载体有效,为胶质瘤的靶向治疗提供了有效措施。

Baldwin等研究发现,采用RNAi技术,可使U87MG细胞株中的PKC表达下调,并可明显降低肿瘤细胞的运动性与增殖侵袭性。本研究中MTT检测细胞增殖活性结果显示转染PTTG1 siRNA质粒的胶质瘤U373细胞在48h和72h细胞增殖能力均显著低于对照组,提示在PTTG1基因被干扰后,目的细胞的生长和存活的能力受到了明显的抑制,细胞活力也产生了巨大的变化。进一步的细胞迁移和Transwell实验也均证实PTTG1 siRNA通过降低胶质瘤细胞PTTG1表达来明显抑制胶质瘤细胞的侵袭和迁移能力。最近研究证实基质金属蛋白酶(MMPs)在结肠癌、乳腺癌及卵巢癌中通过降解基底膜的Ⅳ型胶原成分和胞外基质,调节肿瘤新生血管的形成,促进肿瘤细胞之间以及宿主细胞之间的相互粘附、移行,参与了肿瘤侵袭和转移的过程,有学者在垂体肿瘤中研究发现PTTG1与MMP9存在较高表达,但两者之间的表达关联仍然存在较大争论。另有研究表明,降低PTTG1蛋白在胶质瘤细胞中的高表达,不仅可以有效的降低其侵袭性,而且可以提高恶性胶质瘤患者的生存率并改善预后,这与本实验结果一致。上述结果提示PTTG1是与胶质瘤增殖、侵袭相关的靶标基因,但其促进胶质瘤增殖和侵袭的具体作用机制尚需要进一步研究,RNA干扰技术为研究胶质瘤的生物学活性及治疗提供了新手段。endprint