中国工会角色研究述要

2016-01-19

中国工会角色研究述要

张昊文,王楠

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海200433)

摘要:随着工人权益受损事件的频发以及劳资争议案件的持续增加,中国工会在改革开放进程中的角色转变以及在调节劳资矛盾中的行为改变越来越成为工会研究者研究的焦点。中国工会由于受到特殊历史尤其是计划经济体制的影响,其背后主体间的关系网与典型的工会存在着巨大的差别。典型工会的关系网在中国特殊环境下的变化主要产生于国家与工会两个主体之间。这种角色关系网的不同带来了中国工会角色定位的不同。在“国家—工会—工人”与“企业—工会—工人”两个关系网层面对国内外关于中国工会角色与行为的研究进行梳理,认为对中国工会角色的研究需要重视工会角色转变过程的路径依赖现象。

关键词:工会角色;劳动关系系统;基层工会;管理层工会;路径依赖

一、引言:劳动关系系统中的工会角色

改革开放以来,市场机制的引入推动了国有企业的变革以及现代私营企业的建立。不同类型资本的介入改变了劳工与企业之间的关系,使得原本在单位体制之下不曾出现过的劳资冲突现象日益凸显。随着工人权益受损事件的频发以及劳资争议案件的持续增加,中国工会在改革开放进程中的角色转变以及在调节劳资矛盾中的行为改变越来越成为工会研究者研究的焦点。同时,中国作为一个开放的社会主义国家,其内部工会的角色以及行为因为受到计划经济体制的影响具有不同于一般意义上的典型工会的特征。因此,近年来,对中国工会的研究也成为国内外工会研究领域理论创新和知识积累的增长点。

工会组织在欧美发达国家具有悠久的历史,而且能够对国家的政治经济产生重大影响。一般意义上的典型工会的产生与劳资矛盾有密切的关系。比较形象的理解可以参考图1。在一个企业的日常运作中总会发生劳方与资方之间的矛盾与冲突。但是在解决冲突的过程中,资方能够调动的资源要多于劳方。因此,劳方在劳资冲突中总是处于弱势地位。在这个时候,劳工一般都会试图通过一种非正规的行动或组织来寻求对自身权益的维护。行动上的代表便是暴力行动与罢工事件,组织上的代表现象主要是黑社会组织。拿民国时期的码头工人来说,劳工在最初并不试图通过产业工人的联合来进行抗争,而往往为了争夺工作机会以地缘关系为基础组建自己的帮口,成立一种类似于黑社会的组织,从而能够保障同乡之人在竞争中获得优势地位。[1]中共早期领袖瞿秋白指出:“上海的工人之中,差不多一大半是属于青帮、红帮等秘密组织的。”[2]裴宜理、沈原在自己的研究中表达了类似的观点。他们认为,不同的性别、产业、地域的工人一般会选择将自己的亲缘、邻里、乡亲等社会关系导入到维护权益的行动中。[3][4]

图1工会组织产生过程示意图

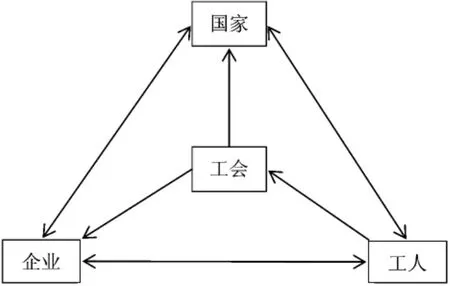

但是,这种最为原始的劳工联合因为使得社会稳定处于一种不可控的状态中,往往受到了政府的排斥与压制。在此,联合成立一种基于劳工身份的为政府所认可的正规组织便成为最优的替代性选择。于是,工会便应运而生,成为代表劳工与资方进行谈判的组织。通过简要追溯工会产生的过程,我们便能够明晰工会所处的关系网络以及其所扮演的角色(参见图2)。在下图中,工会的行动受制于“国家—企业—工人—工会”四者所构成的关系网络之中。工会与其他三个主体之间的互动关系(箭头的指向表明了主体间的关系)决定了工会的角色地位,从而进一步决定了工会的实际行动。路军在文章中将这个关系网称之为劳动关系系统。[5]他认为应该通过在三个关系维度,即“工会—国家”、“工会—资方”和“工会—工人”,来分析工会与其他主体的博弈关系,从而来理解工会在具体的劳动关系情境中的角色定位和行为选择。

图2典型工会的角色关系网

目前,学术界对典型工会所扮演的角色主要存在两种不同的观点[6]。第一种观点将工会视为一个垄断者。“绝大多数工会具有垄断力量,以争取比竞争状态下更高的工资”。工会在此被视为一个由劳工组成的排外的垄断组织,它能够帮助加入到工会中的劳工提高工资和福利待遇,而未加入工会的劳工则不能够享受这种待遇。这种角色下,工会主要目的是维护劳工的利益,与资方处于一种对立的状态中。第二种观点认为,工会在实际运作中扮演了代言人或应答人的角色。这种观点认为,与雇主的谈判往往涉及到企业中的公共物品,集体取代个人是极有必要的。在这种角色下,工会被视为一个集体协商者,能够加强员工保护、缓和劳资矛盾、降低员工流动性并提高员工积极性,从而增进劳资双方的利益。

在这两种观点中,工会的角色都被定位为一种独立的主体,从而能够作出独立的行为,发挥特定的作用。据此反观中国,我们便会发现,中国工会由于受到特殊历史尤其是计划经济体制的影响,其背后主体间的关系网与典型的工会存在着巨大的差别。本文认为,典型工会的关系网在中国特殊环境下的变化主要产生于国家与工会两个主体之间。这种角色关系网的不同带来了中国工会角色定位的不同,从而也就决定了工会行为模式的不同。在下文中,笔者将试图对国内外关于中国工会角色的研究加以梳理。

二、“国家—工会—工人”互动关系中的工会角色

上文中提到,工会的角色性质主要在其本身与国家、企业、工人三个主体间的关系所构成的网络中得以确立。工会依据自己在这个关系网的定位作出行动。在这个关系网中,工会与国家间的关系具有决定性的作用,将会影响到工会与其他两类主体之间的联系。国家决定了工会在整个工会在整个体制环境中的定位、结构配置以及活动方式,从而也就决定了工会与工人、工会与企业的关系。陈峰[7][8]认为,在中国语境下对工会进行研究,应当将关注的重点放到国家—工会维度之上,而非工会—企业(劳资关系)的维度上;国家设定了工人运动的制度框架,是工业关系游戏规则的制定者,其对工人阶级的形塑作用是不言而喻的。

中国工会面对国家时的角色属性一直以来都是国内外研究争论的焦点,尽管中国《工会法》对工会的组织性质具有明确的定义。《工会法》规定:“工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益,依法维护职工的合法权益”。这一定义继承了列宁主义对工会“传送带”的角色定位。“传送带”理论认为,工会发挥连接党和政府与工人之间的管道作用。工会自上而下代表国家的集体利益,是国家政权的重要社会支柱,因此工会具有作为国家工具的属性;从另一个角度,工会同时作为职工自愿结合的工人阶级的群众组织,肩负着自下而上传递工人要求和保护工人权益的职责,因此,工会又具有作为工人组织的社团属性。

对于这种“传送带”的角色定位,学界存在着很大的争论。争论的焦点在于,(社会主义)国家与工会之间是否存在明确的利益取向上的差异与冲突。以陈佩华、张允美和陈峰为代表的一方认为,国家与工会之间存在明显的利益冲突。陈佩华认为只有在极其理想的状态下,列宁所描绘的“传送带”图景中的工会才能够发挥连接党的中心和工人的双重管道作用;而在现实中,这种被Pravda 和Ruble称为“古典双重主义”的双重性格是有内在矛盾的。[9]这种逻辑的缺陷便在于,其假设上层和底层的组织间是不存在固有的冲突的。社会主义国家依据古典双重主义所设立的工会,在实际运行的过程中往往作为介于国家与工人之间具有自身利益的官僚利益体,试图采取独立于国家的行动。工会与国家的这种冲突性使得中国的国家法团主义在改革开放之初并没有帮助国家强化对社会的控制,而是进一步帮助社会慢慢从国家的控制中获得了部分自主性。[10]

法团主义的观点既强调了国家的力量,同时也将社会中多元利益的存在展现出来,因而在某种程度上对中国工会的研究具有较强的解释力与适应性。张允美指出,新中国成立以来,工会与国家发生了五次冲突。[11]中国工会虽然受到中共的领导,但是在很多时候,工会都存在维护工人利益的倾向,成为国家与社会冲突的一个场所。双重角色制度的安排最终将带来工会与国家两者关系走向“顺从与冲突”的循环怪圈,循环的原因主要是工会内部政治精英的冲突以及外部劳动的压力。

相较于上述两种观点,陈峰[7]的观点可以认为是一种折中的或者过渡的观点。他承认工会既作为国家机构,同时也是劳工组织,在国家与工人之间扮演了双重制度角色。陈峰不否认工会与国家存在着冲突,但同时也认为在计划经济时代,工会的代表被家长式国家占据,两者之间的冲突并不明显。市场经济引入带来了家长式模式的改变,从而带来了工会与国家间关系的剧烈冲突。但是,国家法团主义体制仍旧对工会造成了决定性的限制。工会能够在国家法律规定的范围内维护劳工利益。这个范围的界限被限定在不损害国家政权稳定。面对不同类型的工人行动,工会往往具有三种行为模式:代表、调停和防范。当劳工试图形成组织或开展集体行动,工会即使同情劳工处境,也被严格限制不得代表劳工发声。张云秋[12]与陈峰持有相似观点。她认为,毛泽东时代党和国家剥夺了工会应有的群众性和自主性,工会沦为行政机构的代理机构。

以游正林为代表的学者并不认同上述观点,他们认为工会在很大程度上能够发挥中介者的角色。游正林[13]通过对60年来中国工会三次大改革的背景、理想以及结果的梳理和分析指出,这些学者在一定程度上都夸大了工会与党之间的利益不一致性,他们往往把党对工会的要求(代表并反映职工群众的意愿和要求)理解为工会独自的欲求,从而过分强调了双重功能之间以及工会与党之间的冲突。游正林认为,新中国成立以来,工会的三次大的改革都是在共产党的推动下进行的。改革的目的则是为了更好地是工会密切地联系群众,从而能够发挥发挥其“桥梁”、“纽带”和“社会支柱”的作用。新中国的成立,使工会从一个被压迫阶级的群众组织变为国家统治阶级的群众组织,工会的根本任务也从打碎旧世界转变为建设新世界,工会已经成为国家政权的重要社会支柱,成为党和国家全面工作中的一个重要组成部分。[14]

吴亚平,郑桥[15]在文章也表达了相似的观点,但是他们更多把工会放到行政机构的位置上来看待。他们坚持认为,社会主义制度不存在相互对抗的政治力量或政治体系;中国工会的独立性相对较弱,必须兼顾国家利益、社会利益和企业利益,而减弱了对职工利益的维护力度。在党、国家、社会高度一体化体制下,中国工会实际上成为一个具有行政级别的行政机构,因此不可能存在与国家的冲突,其更多地代表国家作出行动。[16]工会并不是一个纯粹的利益维护和代表组织,相反它是一个本质职能被削弱并且行政化、官僚化和上下断层的组织。行政化腐蚀了工会作为沟通社会系统与政治系统的连接装置的重要作用,最终导致政治系统与社会系统的彼此疏远、乃至对立。[17]

三、“企业—工会—工人”互动关系中的工会角色

以上研究者就其研究重点集中于国家与工会两者的关系。这种视角的研究在论证国家与工会之间的关系之时其实已经从另一个侧面对工会与劳工之间的关系进行了论证。当然,这种关系的论证是一种静态的论证,还没有将工会放到具体的劳工行动的过程来观察。

除了这两种关系,工会在角色定位的过程中面临第三种关系,即工会与企业之间的关系。这类关系只有在改革开放以后才较为明显。在计划经济体制之下,国有企业并非是一种真正意义上的现代企业,而更多地是作为一种单位。此时,国家通过单位体制来控制劳工,而工会与企业的关系可以视为工会与单位的关系,从而也就是工会与国家的关系。实际上,在计划经济体制下,企业中的工会领导与企业管理者是一体化的。在维权功能实际并不存在的情况下,工会事实上只是企业的一个没有实质性功能的管理部门,除了生产动员,工会不具备任何企业管理者无法替代的独立职能。在计划经济体制下,国家与工人的关系呈现为一种国家运用直接全面覆盖的政治权力,以单位为轴心展开的准全能主义的“国家—单位—工人”结构。[18]只有在改革开放之后,从国家经由企业直到工人个体的这条纽带才逐渐成了一种纯粹经济性的联系。[19]李静君指出,80年代的市场经济改革从根本上改变了中国的劳工关系,带来了工人与企业管理者的普遍对立。[20]单位体制的瓦解以及企业中失序专制主义的出现使得工人失去了国家的有效保护,不得不独力面对企业管理者的侵犯。[21]于是,处于企业与工人之间的工会的作用也就越发的突出。

张云秋通过在青岛市进行的实地调查得出结论认为,中国需要中介者模式的企业工会。[22]她对此给出的解释是,市场经济的建立会使国家和社会之间出现空隙,而企业工会则能够弥补这些空隙;另外,利益分化推动了基层工会成为企业管理者与劳工之间的媒介物。基层工会在企业党组织逐渐失去权威的情况下不仅得到更多的自主性,而且还将扮演着中介者的作用。许晓军和吴清军[23]在另一个视角下得出了与她类似的结论。他们认为由于中国工会的组织力量不仅来自动员工人的能力,同时也源自其在党政系统中的合法地位,因此企业中的工会能够发挥强大的力量。与各级领导机关被整合进党政管理系统不同,企业工会在劳动关系领域则扮演了一个“类政府机关”的群团组织的角色。从劳工的角度来说,企业与工会能够获得劳工的“双重承诺”与“双重忠诚”,从而具备了达至平衡的关系的基础。这种情况使得工会在代表职工通过公司实现权益时,有了协调和合作的可能,而且能够避免对抗和冲突。[24]

针对上述认为工会能够更加自主有力地在企业履行职责的观点,有部分学者则提出了不同的意见。冯钢从制度的视角分析了企业工会的弱势以及其形成背景。[18]源于计划经济体制的现行工会组织及其运作模式存在着三方面的“制度性弱势”,即工会组织对行政主管和企业领导的高度依赖;工会组织无法代表职工的利益;集体谈判、集体协商和集体合同制度缺乏集体行动的合法性基础。这种制度性弱势往往使得工会沦为企业中依附性的管理机构,而无法对工人权益进行维护。对于这种制度性弱势,韩恒的结论是,企业中的工会不是工人利益的代表者,而是劳资双方的调解者。这种工会所进行的维权活动是“双维权”行动。其内在运行逻辑是“上级要求—工会实施—客观上满足职工需求”,而不是“职工需求—工会回应”,

而两种运行逻辑所反映的工会性质是不一样的。[25]

以上学者在对企业中的工会角色进行探究之时,在很大程度上只在企业层次上考察工会。姚洋、钟宁桦[26],杨继东、杨其静[27]的研究则在某种程度上将上述国家视角的工会以及企业视角的工会结合了起来。他们试图分析政治关联对不同企业中工会提升工资能力的影响。工会确实可以增强劳工在工资形成过程中的谈判力,但这种谈判力会被企业的政治关联性所削弱。其研究区分了国有企业中的工会以及民营企业工会的差异性,显示出在中国多种所有制并存的背景下,工会的角色与行为模式存在多样性的复杂差异。

四、小结:工会研究需重视路径依赖现象

上文中,笔者从“国家—工会—劳工”以及“企业—工会—劳工”两个关系层面介绍了目前国内外对中国工会角色的相关研究。这两个层面上的的研究涉及到不同类型的工会,即处于管理层级的工会以及基层工会。两个类型的工会在实际工作中所面对的交往主体是不同的。因此,不同的关系网使得特定角色下的工会往往具有不同的行为取向。

在宏观的体制层面,部分学者研究了作为一个整体的工会系统的行为模式。为了研究的便利,他们大部分会用中华全国总工会的行为作为研究对象。陈佩华[9]将工会视为一个具有自己利益取向的官僚利益体。因此,管理层级的工会往往会进入到权力争斗的过程之中。它试图在国家与工人之间扮演更为独立的角色。总工会的这种行为最终带来了“周而复始的共产主义的法团主义动态平衡”[9][11]。而在陈峰[7]看来,虽然工会官僚作为官僚层级中的一员,但其权力的来源渠道使得其往往需要依附于同级的政府部门。因此,在实际工作中,工会往往试图代表工人的利益,但是这种代表行为的边界在于劳工的行为是国家能够容忍的,即不能威胁到国家政权。当劳工的行动在逐渐触及到国家的可容忍底线之时,工会的行为模式便走向调停;而当劳动试图在工会之外需求建立组织之时,工会便由调停走向防范。一旦工人试图建立一个工会组织,从而走向社会组合主义,便会招致国家强烈的反弹。[10]

当然,在宏观层次上,也有部分学者选择地方的管理层工会进行研究。在地方层次上,官民二重性的特征使得工会处于一个矛盾的位置。[17]工会双重角色的的冲突时其组织的自我认知出现障碍,从而无法在行动中对外界的变化作出及时准确的反应。另外,对于权力的追求必然会推动工会远离民众,靠近官员。这也带来了管理层工会在实际行动过程将逐渐走向行政化与官僚化。

学界对中国工会的研究大多从国家法团主义的分析框架出发,强调工会转型的外在原因或外部空间成为主要的结论之一。这种解释固然有效,但对于解决中国工会的转型无异于隔靴搔痒。[28]因此,诸多学者往往转向微观层面探究工会的行动模式,试图提出解决之道。在改革开放之初,政府为了引入外国资本,不惜限制工人权利,默许企业侵犯工人权益。此时,工会的行为受制于政府“招商引资”的政策。工会主体性的缺乏在某种程度上受制于中国劳工的国民性。[29][30]王向民认为中国的工会行动的主体性将逐渐依赖于劳工群体的成熟。[28]如果劳工群体具备权利意识与有效的理性计算能力,那么即使体制内形成了特殊利益集团,也难以阻挡群体的压力。这种观点认同工会行为的改变将受到劳工觉醒的倒逼[31]。陈剩勇、吴巍、陈燕通过实证研究表明,随着中国劳工的觉醒,与企业的关系日益僵化,通过直选产生的工会将在这中间越来越受到企业的重视。[32]然而冯钢却不同意这种观点。[18]他认为传统工会对企业行政的依附性将在市场经济条件下演变成为企业工会主义;企业主的利益成了工会、党建工作的前提。

图3工会角色的路径依赖

上文中有关中国工会角色与行为两个层次的研究涉及不同类型的工会,即基层工会与管理层级的工会。两种工会处于不同的主体所组成的关系网之中,因对其所扮演的角色分析的思路也是不同的。实际工作中所面对主体的差异带来了这两类工会行动模式的差异,从而使得两类工会在日常工作中出现了断裂。管理层级的工会日益走向行政化,而基层工会往往不得不依附于企业。韩恒[25]在研究中指出,这两种不同类型的工会存在着不同的利益取向。基层工会的经费来源于企业的拨付,而管理层级的工会则依附於同级政府与上级工会系统,因而有相对独立的部门利益。韩恒通过实证研究表明,管理层级的工会往往试图推动私营企业建立基层工会组织,其目的在于获取企业拨付给基层工会的经费。

在笔者看来,两种类型工会出现分裂出现的原因在于中国工会特殊的历史发展进路。在进行文献搜集与阅读的过程中,笔者发现中国的工会具有典型的路径依赖现象。上文第一部分提到,典型工会往往产生于劳资矛盾冲突之中。而中国工会的产生方式却完全不同。在正式的现代企业产生之前,工会便已经存在。实际的情形反而是企业取代消亡的单位介入到国家、工人以及工会之间,参见图3。这个过程的变化对于工会的角色以及行为的特殊影响是值得进一步通过比较历史分析的方法加以探究的。目前学界诸多的研究都重视对工会的历史发展进行研究,但都较为宏观[8][9][11]。值得注意的是,李锦峰[19]在最近的研究中注意到了这种微观体制的路径依赖现象。

参考文献:

[1]杨可.“正名”和“做事”:以码头工人为例看民国前期工会与旧式工人团体的关系[J].广东社会科学,2010(1):175-180.

[2]邵雍.五四运动与青红帮会[J].史林,2005(3):61-66.

[3]裴宜理.上海罢工:中国工人政治研究[M].刘平,译.南京:江苏人民出版社,2001.

[4]沈原.市场、阶级与社会——转型社会学的关键议题[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[5]路军.工会介入罢工处理的角色定位与策略选择[J].中国人力资源开发,2013(4):97-100.

[6]理查德·B·弗里曼,詹姆斯·L·梅多夫.工会是做什么的?[M].陈耀波,译.北京:北京大学出版社,2011.

[7]Chen Feng. Between the State and Labour:The Conflict of Chinese Trade Unions’Double Identity in Market Reform[J]. The China Quarterly,2003(176).

[8]陈峰.国家、制度与工人阶级的形成——西方文献及其对中国劳工问题研究的意义[J].社会学研究,2009(5):165-188.

[9]Anita Chan. Revolution or corporatism:Worker and trade unions in post-Mao China[J]. The Australian journal of Chinese affairs,1993(29).

[10]Jonathan Unger and Anita Chan. China,Corporatism and The East Asian Model[J]. The Australian Journal of Chinese Affairs,1995(33).

[11]张允美.理顺与冲突:中国工会与党-国家的关系[J].二十一世纪网络版,2003(18).

[12]Zhang Yunqiu. An Intermediary:the Chinese perception of trade unions since the 1980s[J].Journal of Contemporary China,1997a(14).

[13]游正林.60年来中国工会的三次大改革[J].社会学研究,2010(4):76-105.

[14]陈骥.新中国工会50年[J].工会理论与实践,1999(5):15-20.

[15]吴亚平,郑桥.从国际比较的视野看中国工会的特点和发展趋势[J].中国劳动关系学院学报,2007(5):68-72.

[16]雷颐.中国工会角色的历史追溯[N].经济观察报,2010-06-26.

[17]颜江伟.行政化与回归社会:中国工会体制的弊病与改革[J].中共浙江省委党校学报,2007(3):29-34.

[18]冯钢.企业工会的“制度性弱势”及其形成背景[J].社会,2006(3):81-98.

[19]李锦峰.国企改制过程中的国家与工人阶级:结构变迁及其文献述评[J].社会,2013(3):204-241.

[20]Lee Chingkwan.The‘Revenge of History’:Collective Memories and Labor Protests in Northeastern China[J].Ethnography,2000(2).

[21]Lee Chingkwan.From Organized Dependence to Disorganized Despotism:Changing Labour Regimes in Chinese Factories[J]. The China Quarterly,1999(157).

[22]Zhang Yunqiu.From State Corporatism to Social Representation:Local Trade Unions in Reform Years. Civil Society in China,ed.by Timothy Brook and B.Michael Efolic. M.E. Sharpe,1997b.

[23]许晓军,吴清军.对中国工会性质特征与核心职能的

收稿日期:2014-12-11

DOI:10.3969/J.ISSN.2095-7238.2015.02.004

文章编号:2095-7238(2015)02-0020-07

文献标志码:A

中图分类号:D412