绿色人力资源管理研究述评与展望

2016-01-14

绿色人力资源管理研究述评与展望

唐贵瑶1,孙玮2,贾进3,陈扬3

(1.山东大学管理学院,山东济南250100; 2.内蒙古财经大学工商管理学院,内蒙古呼和浩特010051; 3.西南财经大学工商管理学院,四川成都611130)

摘要:随着社会各界对企业环境问题和可持续发展问题重视程度的不断提高,绿色人力资源管理应运而生。有关研究表明,企业通过实施有效的绿色人力资源管理措施可以减少自身的经营活动给环境带来的不利影响,从而提高自己的核心竞争力。本文在文献分析的基础上,讨论了绿色人力资源管理产生的过程、内涵以及相关理论基础,并在此基础上梳理了绿色人力资源管理相关实证研究框架,分析了绿色人力资源管理的前因变量和结果变量,以及如何实施绿色人力资源管理措施,最后对未来研究方向进行了展望,以期为后续研究提供参考。

关键词:绿色人力资源管理;环境管理;可持续发展

一、引 言

近几年来,大气污染导致我国多地屡遭“霾伏”(吴兑,2012),人们的生活环境令人担忧。十八大报告将生态文明建设纳入中国特色社会主义建设“五位一体”的总体布局,环境治理已成为一场“全民战争”。

作为经济发展的推动者,企业在环境污染的治理方面责无旁贷(杨德锋等,2009)。同时,根据自然资源基础观(natural-resource-based view),在生产经营活动中采取有效的环保措施,树立绿色企业形象,实现环境友好,是企业可持续竞争优势的源泉(Hart,1995),而环境管理的实施自然离不开企业管理层战略视角的改变。

人力资源作为一种特殊的资源,是企业最具“能动性”的资源,相对于企业的物质资产更具价值创造潜力。因此,在众多管理部门中,人力资源管理部门在企业的环境管理方面起着重要作用。在企业环保导向的发展中,人力资源管理部门从生态视角实施可持续发展政策和措施(即“绿色人力资源管理措施”),与企业的整体环境发展战略保持一致,可以促进企业的可持续发展(Boudreau和Ramstad,2005; Gill,2012)。

然而,有关绿色管理①本文将环境管理与绿色管理视为一致。方面的人力资源管理——“绿色人力资源管理”(green human resource management,GHRM)的研究却相对较少和零散。现有研究主要聚焦于探讨采取何种人力资源管理措施能够有效地进行环境管理,以及可持续发展与绿色人力资源管理之间的联系(Jackson等,2011; Gill,2012)。本文基于该领域研究的前沿趋势,在对国内外绿色人力资源管理相关文献进行分析的基础上,讨论了绿色人力资源管理概念的产生过程和内涵以及相关理论基础,并在此基础上梳理了绿色人力资源管理相关实证研究的框架,最后展望了未来研究方向,以期为该领域的后续研究提供启示。

二、绿色人力资源管理概念的形成

绿色人力资源管理概念的出现源于“可持续发展”概念的提出。联合国世界环境与发展委员会(WECD)在《我们共同的未来》(1987)中,把可持续发展定义为“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”,这一定义得到了广泛认可。1992年联合国环境与发展大会就可持续发展取得共识。在可持续发展观点提出后,学者们相继提出了“环境管理”概念(McCloskey和Maddock,1994),认为环境管理是指通过对企业结构、企业管理制度和企业活动的计划和改进来应对环境的变化。鉴于在组织内部采用环境管理系统能为组织带来有形或无形的效益,比如减少在环境污染罚款上的经济支出等(Hunt和Auster,1990),越来越多的企业将环境管理系统引入企业管理。但是环境管理系统的采用需要企业管理职能的协调配合,尤其是人力资源管理职能的配合。

早在1996年,Wehrmeyer在其出版的《Greening People: Human Resources and Environment Management》一书中就强调应该将环境管理与人力资源管理联系起来,Zutshi和Sohal(2004)也强调了人力资源管理对于有效采用环境管理系统的必要性。随着该领域研究的深入,学者们从功利性和非功利性角度对人力资源管理涉及的可持续发展问题进行了观察和研究(Boudreau和Ramstad,2005; Renwick等,2008),将可持续发展、环境管理和人力资源管理进行交叉,把可持续发展的人力资源管理定义为“既满足企业和社会目前的需要,又不对其未来需要的满足构成危害的人力资源管理”,从而形成了一个全新的研究领域(Jackson等,2011),即“绿色人力资源管理”,以期促进企业的可持续发展(Mariappanadar,2003; Marcus,2013)。

绿色人力资源管理鼓励所有的员工参与能够促进企业可持续发展的实践,如电子档案、拼车、轮班制、电话会议和虚拟会面、电话交流、在线培训、节能办公室(Gill,2012; Dutta等,2012; Gayathri和Karthikeyan,2013)等,以增强员工对组织可持续发展议题的认知和承诺,从而促使环境友好型人力资源管理举措产生更高的效率、更低的成本,并提高员工的敬业度和忠诚度,以利于企业环境管理战略目标的实现。

通过对国内外相关文献的研读和整理,我们发现国内外学者对绿色人力资源管理概念的界定具有一定的差异。国内学者对该概念的界定并不局限于组织的环境管理,他们还将绿色人力资源管理与员工的工作生活状态、个人的可持续发展(即“人态”、“心态”)相联系(魏锦秀和李岫,2006;李健,2009)。然而,国外学者在探讨该概念时,主要把“绿色”理念应用到人力资源管理领域,将企业环境管理与人力资源管理结合起来(Gill,2012),即把环保意识纳入企业管理,借助人力资源管理措施来促进组织环境战略目标的实现。本文认为若将员工的“人态”和“心态”纳入绿色人力资源管理,则体现出“和谐”概念,这与企业社会责任在员工方面的体现高度关联。因此,综合国内外文献,本文只关注企业环境管理与绿色人力资源管理的结合,即企业进行绿色人力资源管理是为了紧跟企业战略,打造具有绿色竞争优势的人力资源(杨光,2003),以促进企业环境管理的实现,达到企业可持续发展的目标(Wagner,2013),为企业创造绿色价值。换言之,绿色人力资源管理是企业识别和应对新兴社会趋势、符合政府和监管部门期望的管理实践。

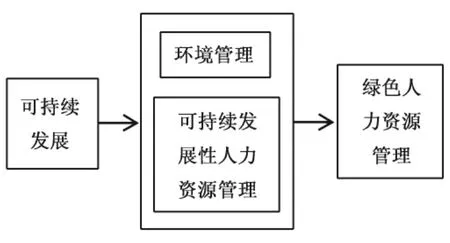

综上所述,绿色人力资源管理概念的产生过程如图1所示:

图1 绿色人力资源管理概念的产生过程

三、绿色人力资源管理的理论基础:自然资源基础观

由组织经济学和战略管理相关观点衍生而来的资源基础观(resource-based view,RBV)侧重于对组织所在产业和环境的分析,它将组织战略与组织内部的资源连接起来,从组织所拥有资源(例如人力资源)的角度讨论其在竞争中的地位。正如资源学派的主要倡导者Barney (1991)所强调的,组织的资源可以成为其竞争优势的来源。资源学派的观点认为不同组织所拥有的资源(包括物质资源、人力资源以及组织资本)是不同的,即异质的(heterogeneous) ;另外,由于相互竞争的企业之间很难进行资源转移,即不同企业所拥有的资源具有不可转移性(immobility)①这一点也不同于传统的战略观点,传统观点认为资源是可转移的,企业可以购买或自行创造竞争对手所拥有的资源。,因此企业有可能实施一种不同于其他企业的、利用其特有资源进行价值创造的战略,以构建自己的竞争优势。

这一理论的不足之处在于忽略了以下事实:近年来,随着经济的快速发展,自然环境日益恶化;越来越多的企业为了获取自身的经济利益而不惜以牺牲生态环境为代价,这也使得国家、企业管理层以及消费者日益关注对自然环境的保护。为了弥补这一不足,企业的自然资源基础观(nature-resource-based view of the firm)应运而生(Hart,1995)。这是一种新的企业竞争优势理论,它认为企业的可持续竞争优势以其在经营活动中能否实现环境友好为基础(Hart,1995)。

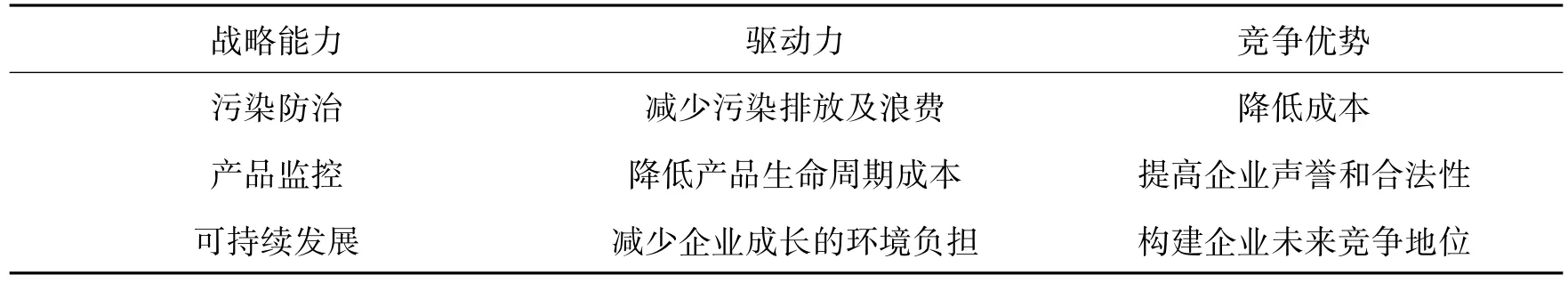

根据Hart(1995)的观点,企业为了实现可持续发展,必须把自然环境要素引入基于资源基础观的绿色管理研究框架。Hart的自然资源基础观主要强调企业必须重视环境污染防治、产品监控和可持续发展三种战略能力,合理配置和利用自然资源,提升环境或绿色管理绩效,从而实现可持续发展目标。其中,污染预防重在最大限度地杜绝资源浪费,降低交易成本;产品监控旨在减少产品在整个生命周期中的总成本;可持续发展的战略目标是减少环境问题给企业发展带来的负担,帮助企业构建未来的竞争地位(Hart,1995;沈灏等,2010) (参见表1)。这三种战略能力对内可以提高企业的竞争优势,对外可以确立企业的合法地位。而以环保为导向的绿色人力资源管理措施正是实现这三种战略能力的重要资源。

表1 自然资源基础观的内容

区别于以往企业在招聘、绩效和评价管理、培训和个人发展、员工关系和奖励系统等方面的一系列政策,实施绿色人力资源管理的企业采用环境管理战略在这些方面进行员工管理(Renwick等,2008),从而有助于企业成功地实施环境管理。对照Hart(1995)的观点,首先,采取绿色人力资源管理措施的企业在劳动力需求方面与采取普通人力资源管理措施的企业有不同之处,具体表现在:在劳动力雇用方面,更加强调所要雇用的员工是否有环境保护意识、能否在产品生产过程中注重环保、是否认可企业的可持续发展战略等。其次,基于人力资源能力的正态分布假设,素质高且重视可持续发展的员工总是少数,因此,企业利用员工遴选体系吸引与筛选适合自己的优秀员工就显得尤为重要。最后,由于具有优秀素质且注重环境管理的员工在数量上的有限性,由高素质员工构筑的企业竞争优势较难获得,因此,这类员工在为企业创造竞争优势方面是不可替代的。Daily和Huang(2001)也提出了人力资源管理问题,认为最高管理层的支持、环保培训、员工授权、团队合作和奖惩制度等,是有效实施环境管理的必要条件。

另外,通过实施绿色人力资源管理措施,组织也可以将其可能创造可持续竞争优势的资源和能力扩大至组织文化、组织信誉与形象、知识与技能、学习能力等方面(Nelson和Winter,1982; Barney,1986),只要它们对组织来讲是独特的,不易在不同组织间转移(植根于特定的组织结构、过程以及人际关系氛围)或者被取代,它们就可以成为组织可持续竞争优势的源泉。由于企业绿色人力资源管理体系的设计会直接影响组织环保能力和竞争优势作用的发挥,因此,采取那些能够提高组织能力的绿色人力资源管理措施,可以促进组织可持续竞争优势的形成(Lado和Wilson,1994; Huselid,1995)。因此,基于自然资源基础观,我们认为绿色人力资源管理措施可以作为企业的重要资源,提高企业的竞争优势和竞争能力。

四、绿色人力资源管理的影响因素和作用结果

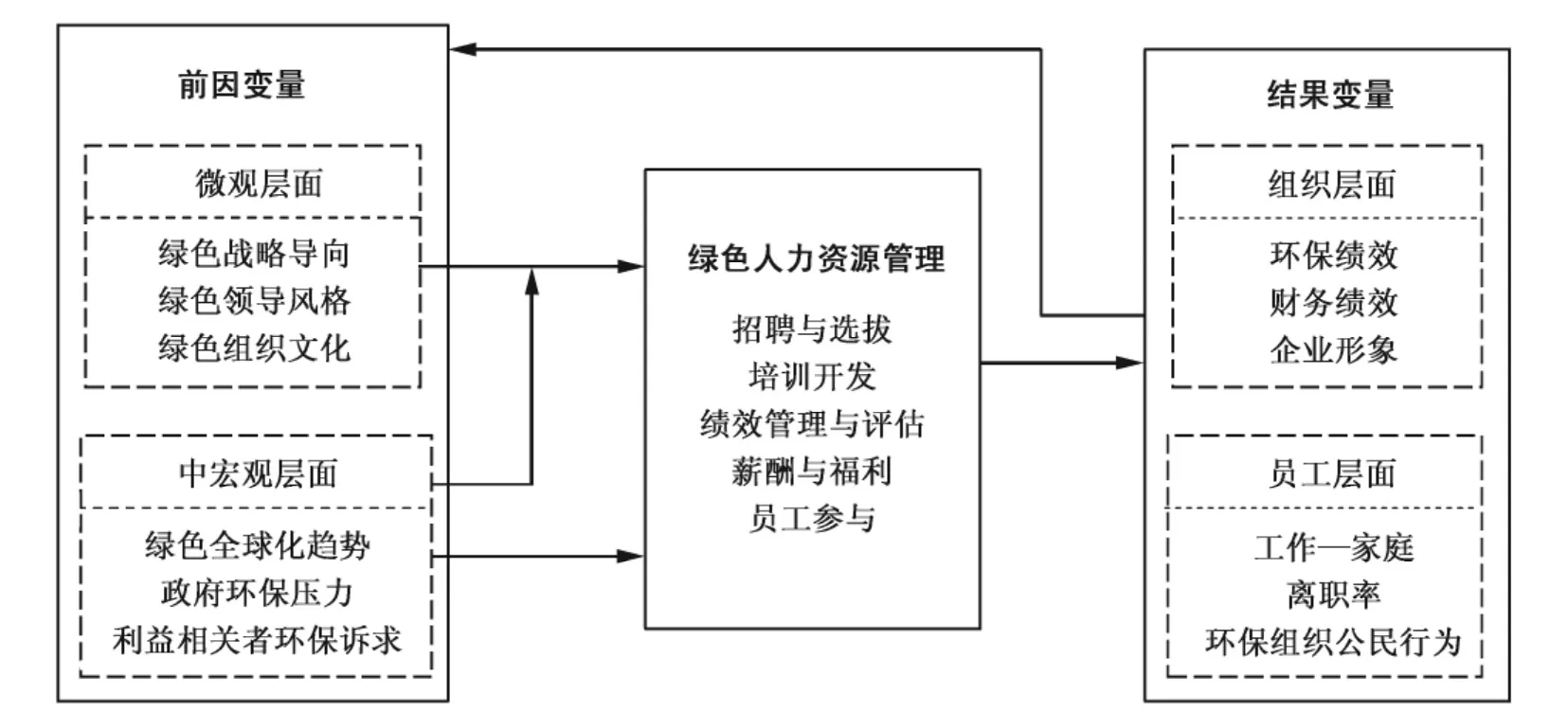

从现有文献来看,学者们对绿色人力资源管理的研究主要集中于人力资源管理措施本身(Gill,2012; Renwick等,2013; Mishra等,2014),对绿色人力资源管理的前因变量和结果变量也有涉及,但比较少。本文在此分别对现有研究涉及的前因和结果变量进行梳理(参见图2),以探究绿色人力资源管理的影响因素和作用结果。

(一)绿色人力资源管理的影响因素

关于绿色人力资源管理的影响因素,即哪些因素能够促进绿色人力资源管理的发生,目前仅有少数文献进行了探讨。通过对现有文献的研读,我们分别从中宏观和微观层面对相关因素进行总结。

图2 绿色人力资源管理的变量研究框架

1.中宏观层面的影响因素。中宏观层面的研究主要强调企业面临的外部环境。首先,全球化和环境保护趋势促使企业采取符合经济发展需要的管理方式,以在竞争大潮中取得优势(Storey,1995)。随着全球气候变暖的加剧和绿色可持续发展要求的提出,企业逐渐开始注重环境管理。根据资源基础理论,人力资源作为企业不可模仿的竞争优势资源,必然成为企业取得环保绩效的关键因素。

其次,企业绿色人力资源管理的发展离不开政府的作用。我国“五位一体”格局的提出对企业进行环境管理提出了必然要求,形成了现实压力,而政府也只有大力为企业的创新转型创造条件,为发展绿色经济和绿色科技产业营造良好的氛围,才能促进企业绿色人力资源管理的发展。

再者,利益相关者理论强调,企业绩效的差异性源自企业为满足不同利益相关者的需求而制定的企业战略的差异性(Harrison和Freeman,1999)。也就是说,若企业的某些行为引起了利益相关者的反对,企业就不得不做出调整以弥补这些行为对企业造成的负面影响。面对顾客、合作伙伴、媒体和公众对企业提出的生态友好型生产要求,人力资源管理必定成为企业改革创新的关键因素(Jackson等,2010)。

2.微观层面的影响因素。从微观层面来讲,Fernandez等(2003)认为,组织的文化氛围和环境管理密切相关,环境友好型组织文化能够吸引更有能力的员工,有利于环境管理。组织的环保文化能够反映组织的环保愿景(Harris和Crane,2002)。组织拥有受环保文化支持的环境管理机制,往往也会吸引更多积极上进和有能力的员工(Dechant和Altman,1994)。另外,这种环保氛围倾向于鼓励员工积极参与环境相关问题的解决并提出自己的建议,而广泛的员工参与又能进一步巩固环保支持氛围,因为员工在感受到环保支持氛围后,会逐渐形成环保观念,在工作和与同事交流的过程中也会更加注重环保知识的传播与分享。

组织的环境管理战略导向和目标也能促进绿色人力资源管理实践活动的开展(Jackson等,2010)。只有将一系列政策和实践活动与组织环保战略相匹配,人力资源管理活动才会成为企业实现环境可持续目标的关键驱动力(Gill,2012)。Egri和Hornal(2002)发现,人力资源管理者和领导者的绿色领导风格也能够影响企业环保措施的实施,并与企业社会责任活动强烈相关。同时,企业特征也被证明与企业的人力资源管理措施有关(Linnenluecke和Griffiths,2010)。

综上所述,中宏观层面的全球化、政府、利益相关者和微观层面的组织文化氛围、领导风格、战略导向会影响绿色人力资源管理的发展。另外,各个层面的影响因素之间也具有一定的相互影响。比如,为了降低环境污染的严重性,国家会顺应全球趋势,采取相应的防治或鼓励政策来改善本国的环境状况。从企业层面来讲,企业也会根据利益相关者的需求不断调整自身的战略导向。同时,政府的支持力度和利益相关者的需求也会在微观层面对绿色人力资源管理的影响起调节作用(Harrison和Freeman,1999)。

然而,目前关于绿色人力资源管理影响因素的研究还处于起步阶段,考察的内容多样且零散。为了对绿色人力资源管理形成系统、完整的认识,并为企业的相关人力资源管理实践提供有效的指导,未来的研究应该重视对绿色人力资源管理影响因素的探讨,并进行深入、细致的实证考察。

(二)绿色人力资源管理的作用结果

从现有文献来看,有关绿色人力资源管理作用结果的探讨主要集中在组织和个体两个层面。

1.绿色人力资源管理对组织有形及无形资产的影响。绿色人力资源管理可以通过人力资源管理实践来实现对组织资源的可持续利用,从而促进组织的可持续发展事业。大量证据表明,绿色导向的人力资源管理措施(Renwick等,2012)对于企业环保绩效的好坏至关重要。企业的环保绩效指的是“企业在对自然环境的保护方面取得的超越社会期望的成效”(Chan,2005),它涉及企业是否站在积极的立场上关注环保问题,并能够超越现行环保法规的规定去从事环保活动。在人力资源管理实践中,企业可以通过非货币奖励的形式,如带薪休假与礼券(Govindarajulu和Daily,2004)、绿色收益卡(Simms,2007)等,鼓励员工在环境管理方面做出突出贡献,从而取得企业环保绩效。相关研究也指出,企业采取较多环境导向的人力资源管理措施可以提高企业的环保绩效(Jabbour等,2008)。Ones和Dilchert(2012)指出,环保产品的生产能够通过重建人力资源管理系统来促使企业管理层及全体员工使用高效的排污技术和生产技术、减少能源浪费、提高能源使用效率,从而提高企业的环保绩效。同时,通过绿色人力资源管理对环境管理系统的作用,组织的环保绩效也有可能带来更好的财务绩效,从而使企业获得更多的经济利益,并进一步为环保绩效的改善做好铺垫。

绿色人力资源管理带来的环保绩效的提高又能进一步创造更多的无形资产收益,因为较高的环保绩效可以为企业赢得“环保企业”声誉,从而提升企业形象,而良好的企业形象有利于吸引能力高于平均水平的员工(Greening和Turban,2000)。并且,与企业目标有关的环保政策能够吸引高素质人才加入企业(Ramus和Steger,2000)。从社会责任角度来讲,企业的环保形象不仅能够满足利益相关者的需求,而且能够提高企业的声誉,使企业在社会公众中获得良好的口碑。

从另一角度而言,环保绩效、财务绩效和企业形象的提高能够让企业意识到实行环境管理可以带来更多的利益,从而促使管理者看到市场需求和机遇,并相应地调整企业战略,这在一定程度上能够促进企业的绿色战略导向、绿色文化和绿色领导风格的形成。

2.绿色人力资源管理对员工的影响。从员工层面来讲,我们主要从三个角度来分析绿色人力资源管理的作用结果。

首先,员工是多种角色的承担者,工作场所的活动会影响员工的个人生活。根据个人生活和工作之间相互作用的增益模式(enrichment model),员工的工作场所经历在其个人家庭生活中也会有积极作用(Barnett和Hyde,2001)。比如,员工在工作中参与一个成功的废物管理程序可以提高其在日常生活中的环保意识(Berger和Kanetkar,1995)。如果让员工在工作中参与某一环境管理系统,其在生活中的环境保护态度和行为也会改变。因此,组织实行绿色人力资源管理可以逐渐提升员工的环保意识,当员工认识到环境问题的严重性和紧迫性时,他们就会转变和完善自己对环保的态度,进而在家庭生活中更加注重自身的环保行为。

其次,具有环保倾向的员工更倾向于选择具有环保理念的企业和雇主,而在缺乏环保战略的企业中,这类员工的工作满意度会明显降低,甚至可能产生离职行为(Tervor,2001),这在一定程度上会影响企业可持续竞争优势的获得。当然,离职行为只是针对具有高环保倾向的员工而言的,即受到员工价值理念的影响,因此,在绿色人力资源管理与员工离职率之间还存在调节及中介变量,具体的作用机制还有待进一步检验。

最后,通过上述两方面的论述可以得知,企业注重进行绿色人力资源管理,不仅有助于平衡员工的工作—家庭生活,而且可以提升员工的工作满意度,增强员工对企业的依赖感和归属感。根据已有文献,员工在对组织产生强烈的归属感和依赖感时,更容易表现出一些隐性的、不易被察觉但又对企业环境管理有积极作用的行为,即环保性组织公民行为(Paillé等,2014),这种行为的产生能进一步帮助企业提升环保绩效,实现可持续发展。

五、绿色人力资源管理的具体实践措施

绿色人力资源管理强调将环境管理与人力资源管理联系起来,通过人力资源管理职能模块的绿色化来影响员工的能力、动机及参与机会,进而影响企业的环保绩效,而企业环保绩效的不断提高反过来又会促进企业绿色人力资源管理实践的发展(Gill,2012)。综观以往相关文献,企业可以通过绿色化的人力资源管理实践,如招聘、培训、绩效管理和考核、薪酬福利等,来提高企业的环保绩效(Renwick等,2008; Gill,2012; Jabbour,2013)。

1.招聘与选拔。招聘是人力资源管理关键的基础性环节,能够决定空缺职位候选人的质量和类型,为企业发展引进合适的高素质人才。很多企业,尤其是跨国企业,倾向于将绿色人力资源管理实践作为企业品牌的一部分,以吸引有环保意识的年轻员工(Ehnert,2009)。一些求职者在选择时倾向于考虑组织的价值观,良好的环保组织形象在招聘过程中具有独特的优势(Renwick等,2013)。

企业在进行招聘时,可以在职位说明书中明确绿色议题,在企业描述中加入可持续发展战略,体现组织的环保文化价值观,向新入职人员提供有关可持续发展的政策和承诺。在招聘面试过程中,面试问题可以涉及企业绿色发展,以挖掘出在该方面具有潜力的应聘者(Gill,2012)。招聘职位应该体现明确的可持续发展意识,以使员工乐于从事环境管理工作、积极拓展环境管理方面的知识,并吸引有环保知识背景的员工,尤其是那些直接影响环保绩效的职位,更应该如此。

一些英国和美国的调查表明,毕业生和其他求职者往往会关注企业的环保绩效,并将其作为他们选择工作时的一项考虑指标(Wehrmeyer,1996; Stringer,2009)。实际上,有环保意识的雇主更容易吸引到偏爱绿色企业的员工,并能够增强员工的工作动机,在不断变化的市场中赋予员工竞争优势,从而吸引有环保意识的客户、供应商等,并减少人员流动性(因为人们大多愿意在这种组织中工作),营造和谐的工作环境(Gill,2012)。

2.培训开发。培训是企业为了有计划地帮助员工获得与工作要求相关的知识、技能、能力等而采取的行动。企业的发展主要靠人推动,而对员工的培训能够增强推动力,促进企业的发展。

培训被认为是关键的绿色人力资源管理干预措施,与绿色人力资源管理相关的培训不仅能够增强员工的环保意识(Bansal和Roth,2000),而且可以提高员工的核心技能,以及企业的生态知识水平和环保知识水平(Roy和Therin,2008)。另外,员工环保培训还可以带来很多其他利益,如促进员工对环保政策的服从、提高环保责任感、树立正面的公众形象、促进员工的自我激励以及对环境管理实践的参与等。

培训应该针对所有的员工,涉及所有的部门和领域,而不仅仅是相关部门和领域(Fernandez等,2003),包括组织的高管团队(McCloskey和Maddock,1994)。一般来说,员工培训内容应专注于两个方面:一是环保制度和政策以及包含愿景和使命的文化方面;二是环境管理技能方面。在培训过程中应提高员工的环保意识、技能和专业知识,并关注员工有关环境管理的隐性知识,如企业环保方针和环保绩效等,或者为管理者开办专门的培训研讨会。

为了成功地进行培训,Wehrmeyer(1996)提出了环境管理培训的七个要素,即环境信息是简单且相关的;培训会议是简短的、非正式的和小群体式的;员工必须参与开放的主题会议;有必要注意在员工会议中谁是环境管理方面的领导者;把生态维度作为组织文化新的价值维度;评估培训对员工日常工作的影响。在进行环保培训的过程中,企业要将已经取得的环保绩效作为支撑,并注重保持创新性和主动性、运用灵活的培训手段等。

3.绩效管理与评估。企业一般是通过建立绩效管理系统来对员工的态度、行为和产出等绩效进行评价的。成功地进行绩效管理的关键是绩效评价的有效性。然而在绩效管理中纳入环保绩效管理则面临诸多挑战,首先是如何衡量绿色绩效,其次是如何获取员工的有效环保绩效数据。环保绩效评价必须与涉及特定环保目标的工作描述联系起来,如环境事件、环境责任、减少碳排放量和环保政策等。一些企业通过应用企业层面的环保绩效标准和绿色信息系统或者绿色审计来获取有关环保绩效的有用数据(Marcus和Fremeth,2009)。

为了保证环保绩效评价的有效性,环保绩效评价的计划、方法、标准和指标等因素必不可少。环保绩效评价计划可以指导员工取得企业所希望的环保绩效,同时保证企业环境管理工作的有效性,在计划中可以将绿色指标纳入绩效管理系统。企业可以通过绩效管理系统与各层员工沟通绿色方案,建立企业范围内的对话,管理者、员工都要明确绿色目标和责任,在环保绩效测量方面可以采用企业级指标来评估资源的获取、使用和浪费。企业可以利用信息系统来追踪资源的流动,并进行现场审计,以帮助员工发现问题,从而获得员工对企业环保绩效信息的反馈。管理者可以在绩效评价过程中纳入绿色产出目标,并针对没有实现的环境管理目标设立惩罚制度(Milliman和Clair,1996)。同时,管理者也可以鼓励员工说出与个人绩效评估相匹配的绿色目标和想法,并将这些想法以头脑风暴的方式集中起来,运用到下一步的绩效评估中。有效的绩效评估必须向员工提供有用的反馈,并支持企业环保成果的持续改进,尽量使每一位员工都参与绩效评价系统,并发挥其最大的作用。

4.薪酬与福利。薪酬制度是一种能够支持环境管理活动的强大工具,旨在吸引、保留和激励员工,鼓励员工知识、态度和技能的提升,以促进企业目标的实现(Gomez等,2005)。薪酬制度用于环境管理,即可称为环境薪酬。在环境管理中,企业可以利用基本工资结构来奖励有助于环保目标实现的员工(Brockett,2007)。有的企业的奖励机制是针对环境管理专门设立浮动薪酬。当员工的努力和改变使企业减少了废物,或者员工提供了实用的环保建议如使企业成本减少时,企业应该用节省下来的一部分成本来奖励员工。

以往关于环境薪酬和高层管理者的研究指出,环保绩效良好的企业会支付给CEO更多的薪酬(Berrone和Gomez-Mejia,2009),而为高管的环保绩效支付报酬,比对其支付固定工资并偶尔对其环保行为进行奖励更有效(Fernandez等,2003)。一般来说,企业的薪酬包括货币薪酬和非货币薪酬,企业提供非货币薪酬来奖励有助于环保目标实现的员工,包括提供带薪休假、停车场优先选择权、礼品券等,更能够激发员工的积极性(Govindarajulu和Daily,2004)。对于一线员工来说,非经济奖励更加有效。美国许多企业在环境管理方面对员工进行激励时,常常使用“认可奖励”,如在企业范围内给予表扬,每年对减少浪费的个人、团队和部门进行表彰,给相关员工参加环保集会和活动的机会等(Govindarajulu和Daily,2004)。当员工就本企业的环境管理提出意见或建议时,企业也可以给予员工适当的奖励,还可以通过技能工资奖励获得了绿色技能的员工(Renwick等,2012)。

5.员工参与。虽然高层管理人员在环境管理中具有非常重要的作用(Chen等,2014; Paillé等,2014),但是如果没有员工的广泛参与,环境管理的效果就可能大打折扣。英国和美国的案例研究表明,增强员工授权,使员工心理上得到满足,有利于他们为环境管理提出更好的合理化建议,这对于成功实施环境管理意义十分重大(Kitazawa和Sarkis,2000)。Simpson和Samson(2008)对232家澳大利亚制造企业进行的调查显示,员工在环境管理方面获得授权的程度与环境管理绩效显著正相关,企业应当鼓励员工提供关于环境管理的合理化建议。

有效的环境管理不仅要改变生产过程、产品和原料,而且必须改变深深植根于企业并影响企业可持续发展的组织文化(Stone,2000)。组织文化应该鼓励员工自由参与并为组织的环境管理提供建议,员工也可以借此得到有关工作场所环境管理的丰富信息(Madsen和Ulhoi,2001)。

六、整合模型与未来研究展望

(一)整合模型

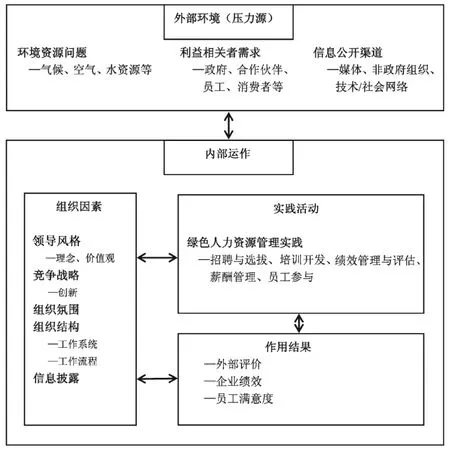

综观现有的绿色人力资源管理研究可以看出,人力资源管理职能模块的绿色化受多种因素影响,并产生相应的绩效。Schuler和Jackson(2005)从外部环境、组织、人力资源管理实践和利益相关者的角度提出的战略人力资源管理理论模型,系统全面地阐述了与战略人力资源管理有关的作用机制。在此基础上,Dubois等人(2012)将战略人力资源管理应用于组织的环境管理系统,强调环境管理系统中的人力资源管理受外部环境的影响,并依赖于组织的内部因素,如领导风格、氛围等。

本文进一步对绿色人力资源管理作用机制相关文献进行了整理,针对绿色人力资源管理实践活动产生的作用结果构建了相应的理论模型(参见图3)。该模型不仅从战略的视角强调了外部环境对于组织的重要性,而且从组织内部运作的视角,强调了绿色人力资源管理的作用结果。

在外部压力的作用下,我们从三个方面分析了组织内部运作的过程,即组织因素、实践活动及相应的作用结果,其中,前两者以不同的程度与后者相互作用。组织因素,如战略定位、领导风格、文化氛围等,能够促进绿色人力资源管理实践活动的开展和良好作用效果的取得。同时,绿色人力资源管理实践活动也会推动组织绿色氛围和理念的形成。最后,良好作用结果的形成,比如外部评价的提高等,会让组织有动力提升自身的环保形象,进而更加积极主动地推崇绿色理念和开展相应的实践活动。目前我们的研究尚处于理论分析阶段,在未来的研究中,我们还将对该模型进行实证检验。

(二)未来研究展望

图3 绿色人力资源管理理论模型

通过对绿色人力资源管理相关文献的梳理,我们发现当前该领域的研究尚处于起步阶段,该领域还有许多可探索的空间。以往的研究主要集中在绿色人力资源管理的产生与内涵以及怎样实施绿色人力资源管理措施等方面。从文献数量和研究角度上看,对绿色人力资源管理的上述各方面研究仍有待充实和扩展。因此,我们认为未来至少可以从以下几个方面系统、深入地开展理论与实证研究:

1.绿色人力资源管理的前因变量。从现有文献来看,关于绿色人力资源管理前因的探讨相对不够充分,研究内容也比较单一。未来的绿色人力资源管理前因研究至少可以关注以下方面: (1)以往的研究表明,具有环保理念的组织文化有利于绿色人力资源管理的发生(Gill,2012),后续研究可以扩展讨论何种组织文化能够促进以及是如何促进绿色人力资源管理的。(2)以往的研究尽管涉及领导风格和领导个人特征对绿色人力资源管理的影响(Flannery和May,1994; Lerner,1998; Egri和Herman,2000),但没有探讨什么样的领导风格以及领导个人特征的哪些方面会影响绿色人力资源管理。例如,在人力资源管理领域较为成熟的变革型领导、授权型领导等正向领导行为,以及辱虐型领导等负向领导行为是否会对绿色人力资源管理造成一定的影响呢?相关问题有待进一步探讨。(3)现有研究表明组织学习可以促进绿色人力资源管理,未来的研究可以进一步探讨组织学习过程是如何对绿色人力资源管理的发生产生影响的。

2.绿色人力资源管理的理论基础。以往的研究主要从自然资源基础观出发,理论基础相对简单,未来的研究是否可以将社会认知理论和利益相关者理论等作为理论基础呢?社会认知理论认为,人们在接受世界的种种事物时并不是被动的,相反他们把自己的知觉、思想和信念组织成简单的、有意义的形式。不管情境显得多么随意和杂乱,人们都会把某种概念应用于它,把某种意义赋予它。对世界的这种组织、知觉和解释,影响着人们在所有情境尤其是社会情境中的行为方式。在绿色人力资源管理实践中,员工自身的认知是不是也会起一定的作用呢?利益相关者理论指出,企业绩效的差异性源自企业为满足不同利益相关者的需求所制定的企业战略的差异性(Harrison和Freeman,1999)。在经营过程中,若企业的某些行为引起了利益相关者的强烈反对,企业将不得不做出调整以弥补这些行为给企业造成的负面影响。Mitchell等(1997)指出利益相关者的权力(power)、合法性(legitimacy)以及迫切程度(urgency)会影响公司高管对利益相关者诉求的态度,后续研究可以围绕企业的环保利益相关者展开探讨。

3.绿色人力资源管理的作用结果及作用机制研究。当前关于绿色人力资源管理作用结果的研究较多关注组织层面的环保绩效,而对个体和团队层面的结果变量关注较少(Chun,2009)。研究绿色人力资源管理对个体层面变量的影响不仅有助于建立更完整的理论框架,而且具有实践意义。另外,以往的研究对绿色人力资源管理影响结果的探讨极少涉及绿色人力资源管理发挥作用的中介机制。未来的研究可以从更多的理论视角,以组织认同、员工工作满意度(Riordan等,1997; Maignan等,1999; Bansal和Roth,2000; Demirer等,2003)等变量为中介,检验下属的组织认同感是否在绿色人力资源管理与相关结果变量的关系中起中介作用。此外,未来的研究还可以将绿色人力资源管理本身作为一种情境因素来对其调节作用加以探讨。人力资源管理措施在组织发展的过程中起着重要作用,而绿色人力资源管理措施能够为组织营造一种相对公平和轻松的氛围,能够作为调节变量强化或弱化组织中某些因素之间的关系(杨光,2003)。

4.影响绿色人力资源管理作用的本土情境因素。绿色人力资源管理理论产生于西方社会背景之下,相关研究也大部分基于对西方研究背景的观察与分析,因此未来的研究应该注重结合我国特殊的社会情境来进行探讨(Schuler等,1993; González-Benito和González-Benito,2006)。一方面,我国传统文化影响较深,因此非常有必要在绿色人力资源管理研究中引入体现本土文化心理特征的变量;另一方面,我国又是世界上最大的新兴市场经济国家,经济有活力、发展速度快,但相关制度不完善、市场化程度有待提高,商业环境呈现高度的动态性和复杂性特征,这些都给企业带来了挑战。对多种不同情境下绿色人力资源管理发挥作用的机制进行探讨,有利于完善该领域研究的理论框架,同时也有利于指导不同情境下的绿色人力资源管理实践。

参考文献

[1]Bansal P and Roth K.Why companies go green: A model of ecological responsiveness[J].Academy of Management Journal,2000,43(4) : 717-736.

[2]Barnett R C and Hyde J S.Women,men,work,and family[J].American Psychologist,2001,56(10) : 781-796.

[3]Barney J B.Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?[J].Academy of Management Review,1986,11(3) : 656-665.

[4]Barney J B.Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17(1) : 99-120.

[5]Berger I E and Kanetkar V.Increasing environmental sensitivity via workplace experiences[J].Journal of Public Policy and Mar-keting,1995,14(2) : 205-215.

[6]Berrone P and Gomez-Mejia L.Environmental performance and executive compensation: An integrated agency-institutional perspective[J].Academy of Management Journal,2009,52(1) : 103-126.

[7]Boudreau J W and Ramstad P M.Talentship,talent segmentation,and sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition[J].Human Resource Management,2005,44(2) : 129-136.

[8]Brockett J.Prepare now for big rise in green jobs[J].People Management,2007,13(10) : 9.

[9]Chan R Y.Does the natural-resource-based view of the firm apply in an emerging economy? A survey of foreign invested enterprises in China[J].Journal of Management Studies,2005,42(3) : 625-672.

[10]Chen Y,et al.Linking market orientation and environmental performance: The influence of environmental strategy,employee’s environmental involvement,and environmental product quality[J].Journal of Business Ethics,2015,127(2) : 479-500.

[11]Chun R.Ethical values and environmentalism in China: Comparing employees from state-owned and private firms[J].Journal of Business Ethics,2009,84(3) : 341-348.

[12]Daily B F and Huang S.Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management[J].International Journal of Operations and Production Management,2001,21(12) : 1539-1552.

[13]Dechant K and Altman B.Environmental leadership: From compliance to competitive advantage[J].Academy of Ma-nagement Executive,1994,8(3) : 7-27.

[14]Demirer G N,et al.Integrated preventive environmental management training for municipalities: A case study from Turkey[J].Environmental Quality Management,2003,13(2) : 67-75.

[15]Dubois Cathy L Z and Dubois David A.Strategic HRM as social design for environmental sustainability in orgnization[J].Human Resource Management,2012,51(6) : 799-826.

[16]Dutta S,et al.Green people: A strategic dimension[J].International Journal of Business Economics&Management Research,2012,2(2) : 143-148.

[17]Egri C P and Herman S.Leadership in North American Environmental Sector: Values,leadership style,and contexts of environmental leaders and their organizations[J].Academy of Management Journal,2000,43(4) : 571-604.

[18]Egri C P and Hornal R C.Strategic environmental human resource management and perceived organizational performance: An exploratory study of the Canadian manufacturing sector[A].in Sharma S and Starik M(Eds.).Research in corporate sustainability: The evolving theory and practice of organizations in the natural environment[C].Boston: Edward Elgar,2002: 205-236.

[19]Ehnert I.Sustainable human resource management: A conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective[M].Heidelberg: Springer,2009.

[20]Fernandez E,et al.Organizational culture and human resources in the environmental issue: A review of the literature[J].International Journal of Human Resource Management,2003,14(4) : 634-656.

[21]Flannery B L and May D R.Prominent factors influencing environmental leadership: Application of a theoretical model in the waste management industry[J].Leadership Quarterly,1994,5: 201-222.

[22]Gayathri N and Karthikeyan P.A review on green human resource management with exclusive allusion to green work life balance [J].International Research Journal of Business and Management,2013,5: 40-45.

[23]Gill M.Green HRM: People management commitment to environmental sustainability[J].Research Journal of Recent Sciences,2012,1: 244-252.

[24]Gomez P J,et al.Organizational learning and compensations strategies: Evidence from the Spanish chemical industry[J].Human Resource Management,2005,44(3) : 279-299.

[25]González-Benito J and González-Benito O.A review of determinant factors of environmental proactivity[J].Business Strategy and the Environment,2006,15(2) : 87-102.

[26]Govindarajulu N and Daily B F.Motivating employees for environmental improvement[J].Industrial Management and Data System,2004,104(4) : 364-372.

[27]Greening D W and Turban D B.Corporate social performance as a competitive advantage in attracting a quality workforce[J].Business&Society,2000,39(3) : 254-280.

[28]Harris L C and Crane A.The greening of organizational culture: Management views on the depth,degree and diffusion change [J].Journal of Organizational Change Management,2002,15(3) : 214-234.

[29]Harrison J S and Freeman R E.Stakeholders,social responsibility and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives[J].Academy of Management Journal,1999,42(5) : 479-485.

[30]Hart S L.A natural-resource-based view of the firm[J].Academy of Management Review,1995,20(4) : 986-1014.

[31]Hunt C B and Auster E R.Proactive environmental management: Avoiding the toxic trap[J].Sloan Management Review,1990,31(2) : 7-18.

[32]Huselid M A.The impact of human resource management practices on turnover,productivity and corporate financial performance [J].Academy of Management Journal,1995,38(3) : 635-672.

[33]Jabbour C J C,et al.Environmental management system and human resource practices: Is there a link between them in four Brazilian companies?[J].Journal of Cleaner Production,2008,16(17) : 1922-1925.

[34]Jabbour C J C.Environmental training in organisations: From a literature review to a framework for future research[J].Resources,Conservation and Recycling,2013,74: 144-155.

[35]Jackson S E and Seo J.The greening of strategic HRM scholarship[J].Organization Management Journal,2010,7(4) : 278-290.

[36]Jackson S E,et al.State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue [J].Zeitschrift für Personalforschung (ZfP),2011,25(2) : 99-116.

[37]Kitazawa S and Sarkis J.The relationship between ISO 14001 and continuous source reduction programmes[J].International Journal of Operations and Production Management,2000,20(2) : 225-248.

[38]Lado A A and Wilson M C.Human resource systems and sustained competitive advantage: A competency-based perspective[J].Academy of Management Review,1994,19(4) : 699-727.

[39]Lerner S.Eco-pioneers: Practical visionaries solving today’s environmental problems[M].Cambridge,MA: MIT Press,1998.

[40]Linnenluecke M K and Griffiths A.Corporate sustainability and organizational culture[J].Journal of World Business,2010,45 (4) : 357-366.

[41]Madsen H and Ulhoi J P.Greening of human resources: Environmental awareness and training interests within the workforce[J].Industrial Management&Data Systems,2001,101(2) : 57-63.

[42]Maignan I,et al.Corporate citizenship: Cultural antecedents and business benefits[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1999,27(4) : 455-469.

[43]Marcus A and Fremeth A.Green management matters regardless[J].Academy of Management Perspectives,2009,23(2) : 17-26.

[44]Marcus W.Green human resource benefits: Do they matter as determinants of environmental management system implementation? [J].Journal of Business Ethics,2013,114(3) : 443-456.

[45]Mariappanadar S.Sustainable human resource strategy: The sustainable and unsustainable dilemmas of retrenchment[J].International Journal of Social Economics,2003,30(8) : 906-923.

[46]McCloskey J and Maddock S.Environmental management: Its role in corporate strategy[J].Management Decision,1994,32(1) : 27-32.

[47]Milliman J and Clair J.Best environmental HRM practices in the U.S.[A].in Wehrmeyer W(Ed.).Greening people: Human resources and environmental management[C].Sheffield: Greenleaf Publishing,1996: 49-74.

[48]Mishra R K,et al.Green HRM: Innovative approach in Indian public enterprises[J].World Review of Science,Technology and Sust.Development,2014,11(1) : 26-42.

[49]Mitchell A D,et al.Image analysis of Agaricus basidiospores for use in systematics[J].Biotechnolpgy Techniques,1997,11(1) : 801-804.

[50]Nelson R R and Winter S G.An evolutionary theory of economic change[M].Cambridge,MA: Harvard University Press,1982.

[51]Ones D S and Dilchert S.Environmental sustainability at work: A call to action[J].Industrial and Organizational Psychology,2012,5(4) : 444-466.

[52]Paillé P,et al.The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study[J].Journal of Business Ethics,2014,121(3) : 451-466.

[53]Ramus C A and Steger U.The roles of supervisory support behaviors and environmental policy in employee“ecoinitiatives”at leading-edge European companies[J].Academy of Management Journal,2000,43(4) : 605-626.

[54]Renwick D,et al.Green HRM: A review,process model,and research agenda[M].Sheffield: University of Sheffield ManagementSchool,2008.

[55]Renwick D W S,et al.Green human resource management: A review and research agenda[J].International Journal of Management Reviews,2013,15(1) : 1-14.

[56]Riordan C M,et al.Corporate image: Employee reactions and implications for managing corporate social performance[J].Journal of Business Ethics,1997,16(4) : 401-412.

[57]Roy M J and Therin F.Knowledge acquisition and environmental commitment in SMEs[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2008,15(5) : 249-259.

[58]Schuler R S,et al.An integrative framework of strategic international human resource management[J].International Journal of Human Resource Management,1993,4(4) : 717-64.

[59]Simms J.Direct action[J].People Management,2007,13(15) : 36-39.

[60]Simpson D and Samson D.Environmental strategy and low waste operations: Exploring complementarities[J].Business Strategy and the Environment,2008,19(2) : 104-118.

[61]Stone L J.When case studies are not enough: The influence of corporate culture and employee attitudes on the success of cleaner production initiatives[J].Journal of Cleaner Production,2000,8(5) : 353-359.

[62]Storey J.Human resource management: A critical text[M].London: Routledge,1995.

[63]Stringer L.The green workplace: Sustainable strategies that benefit employees,the environment,and the bottom line[M].New York: Palgrave Macmillan,2009.

[64]Trevor C O.Interactions among actual ease of movement determinants and job satisfaction in the prediction of voluntary turnover [J].Academy of Management Journal,2001,44(4) : 621-638.

[65]Wagner M.“Green”human resource benefits: Do they matter as determinants of environmental management system implementation?[J].Journal of Business Ethics,2013,114(3) : 443-45.

[66]Wehrmeyer W.Greening people: Human resource and environmental management[M].New York: Greenleaf,1996.

[67]World Commission on Environment and Development.Our common future[M].Oxford: Oxford University Press,1987.

[68]Zutshi A and Sohal A S.Adoption and maintenance of environmental management systems critical success factors[J].Management of Environmental Quality: An International Journal,2004,15(4) : 399-419.

[69]李健.论绿色人力资源管理[J].企业管理,2009,(4) : 51-53.

[70]沈灏,魏泽龙,苏中锋.绿色管理研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2010,32(11) : 18-25.

[71]魏锦秀,李岫.绿色人力资源管理:一种新的管理理念[J].甘肃科技纵横,2006,(2) : 113-114.

[72]吴兑.中国灰霾天气研究10周年记[J].环境科学学报,2012,32(2) : 257-269.

[73]杨德锋,杨建华.环境战略,组织能力与竞争优势——通过积极的环境问题反应来塑造组织能力,创建竞争优势[J].财贸经济,2009,(9) : 120-125.

[74]杨光.绿色人力资源管理[J].管理评论,2003,15(10) : 8-10.

(责任编辑:苏宁)

A Literature Review of Green Human Resource

Management and Future Prospects

Tang Guiyao1,Sun Wei2,Jia Jin3,Chen Yang3

(1.School of Management,Shandong University,Ji’nan 250100,China; 2.School of Business and Management,Inner Mongolia University of Finance and Economics,Hohhot 010051,China; 3.School of Management,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China)

Abstract:More attention to firm environmental problems and sustainable development from the society is accompanied by green human resource management.Research indicates that the implementation of effective green human resource management practice by firms leads to the reduction in the adverse effects of business activities on the environment,so as to improve firms’core competitive-book=96,ebook=97ness.Based on a literature review,this paper discusses the formation,connotation and related theoretical basis of“green human resource management”.Then it sorts out related empirical research framework of green human resource management,and analyzes the variables as antecedents and outcomes of green human resource management and how to implement green human resource management measures.Finally it proposes some advices on future research directions to provide reference for follow-up research.

Key words:green human resource management; environmental management; sustainable development

作者简介:唐贵瑶(1980-),女,山东大学管理学院副教授;孙玮(1991-),女,内蒙古财经大学工商管理学院硕士研究生;贾进(1987-),女,西南财经大学工商管理学院博士研究生;陈扬(1985-),男,西南财经大学工商管理学院教授。

基金项目:国家社科基金项目(CGL13203) ;山东大学“未来计划”培养人基金项目(2015WLJH15)

收稿日期:2015-05-11

中图分类号:F270

文献标识码:A

文章编号:1001-4950(2015) 10-0082-15