青海白柳沟地区铜多金属矿床控矿条件及找矿远景分析

2016-01-08袁桂林,李文忠,李磊等

青海白柳沟地区铜多金属矿床控矿条件及找矿远景分析

袁桂林,李文忠,李磊,巩志远

(青海省第四地质矿产勘查院,青海 西宁 810029)

摘要:白柳沟矿田地区是北祁连西段重要的铜多金属矿田之一,经勘查又发现4条似层状铜多金属矿体,矿床成因类型主要是火山喷发-沉积型矿床。地槽(裂谷)演化、区域断裂、古火山机构、火山岩建造对成矿起到了重要的控制作用。区内外找矿线索较多,具有良好的找矿前景。

关键词:铜多金属;控矿条件;找矿远景;白柳沟

中图分类号:P 618.4

基金项目:国家现代农业产业技术体系(CARS08-E-1);河北省科技厅科技支撑计划项目(12226501)

作者简介:袁军海(1969-),男,河北无极人,副教授,博士,研究方向为植物抗病性与病害流行方面研究。

Ore-controlling Conditions and Ore-prospecting of

Bailiugou Copper Polymetallic Deposit in Qinghai Province

YUAN Gui-lin,LI Wen-zhong,LI Lei,GONG Zhi-yuan

(The Fourth Institute of Geology and Mineral Exploration of Qinghai Province,Xining,Qinghai 810029,China)

Abstract:The Bailiugou area,located in the western part of north Qilian Mountains,is one of the important copper-polymetallic ore deposits in China.After exploration the four stratiform copper polymetallic ore bodies are found,and they are mainly volcanic eruption and sedimentary type deposits.Trough(rift)evolution,regional fracture,ancient volcanic mechanism and volcanic construction play an important role in the control of mineralization.With more prospecting clues inside and outside of the area,it has good ore prospects.

Key words:copper polymetallic deposit;ore-controlling condition;prospecting perspective;Bailiugou

北祁连是中国重要多金属勘查区,在白柳沟地区已发现了哈熊沟、下柳沟、西山梁、弯阳河、下沟、白柳沟、郭米寺、尕大阪、香子沟等多金属矿床(点),显示出良好的找矿前景。许多学者已对该区多金属矿床流体包裹体、同位素特征、成矿因素、成矿物质来源、成矿系列及其演化进行了深入的研究,建立了区域找矿标志和找矿模型,取得了丰硕的研究成果,但对区域典型矿床之间的对比研究甚少,对区域成矿规律缺乏统一的认识。本文在认真剖析研究典型矿床的基础上,旨在通过分析区域成矿条件和总结找矿标志,结合化探及遥感找矿成果开展成矿预测工作,为多金属勘查和资源潜力预测提供有益的参考。

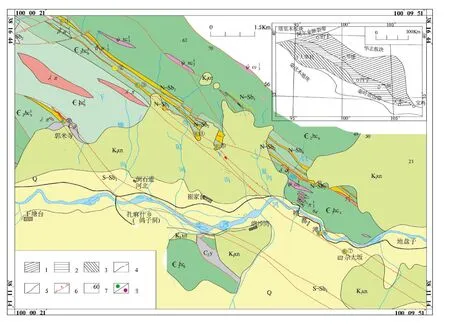

1区域地质背景

研究区位于西域板块北祁连造山带新元古代-早古生代缝合带,构造环境处于大陆裂谷带,隶属于北祁连加里东期铜、铅、锌等成矿带走廊南山南坡加里东期铜、铅、锌、金(银)成矿亚带[1-5]。北祁连成矿带位于青藏高原东北缘祁连山脉的北部,空间分布与北祁连造山带一致,北部以深大断裂与华北板块相接,西部被阿尔金断裂带截切而与塔里木板块相邻,南部为以前寒武纪地层为主的中祁连隆起,东部与北祁连造山带东段相连(图1)。在晚元古代末-早古生代期间经历了前特提斯洋-始特提斯洋的扩展发展和俯冲消减,引起大量火山喷发,区域上表现为北大河群低角闪岩相变质岩系,长城系朱龙关群浅变质碎屑岩、中基性火山岩、碳酸盐岩;到了早寒武-晚奥陶世,洋盆分别向相邻的微陆块发生持续的双向俯冲,产生大量的火山岩浆活动,并形成高压-超高压变质带,形成了完整的“沟-弧-盆”体系。区内表现为北祁连洋向北侧阿拉善陆块的俯冲,沿着清水沟-白经寺-郭米寺-景阳岭南一线,引发大量火山喷发活动,形成寒武系浅变质基性-酸性火山熔岩、火山碎屑岩、凝灰质千枚岩,夹细碎屑岩及碳酸盐岩透镜体。晚奥陶世发生弧后扩张,弧后盆地形成,以奥陶纪、志留纪中基性火山岩、火山碎屑岩、碎屑岩组合为代表。在长期的发展演化过程中,北祁连地区受洋脊扩展、洋壳俯冲、弧后拉张等作用,导致了大规模海底火山喷发和热水沉积作用,火山喷发携带大量的成矿物质进入海底,形成了富含金属成矿物质的热水对流系统[3,4]。在火山喷发的间歇期,含矿热流体遇到低温海水而冷凝,并在一些凹地沉淀形成了一系列不同的块状硫化物矿床,区域上表现为郭米寺、大柳沟、下柳沟、弯阳河、下沟、尕大坂等铜铅锌矿床(点)(图1)。

图1 白柳沟地区地质图 注:∈ 2hc-中寒武统黑刺沟组;C 2y-石炭统羊虎沟组;K 1xn-下白垩统新民堡群;Q-第四系;γ-花岗岩;γπ-花岗斑岩;δο-石英闪长岩;λπ-潜流纹斑岩;Sb-蚀变带:灰白色黄铁矿化绢云石英片岩;1-北祁连造山带;2-中祁连造山带;3-北祁连造山带;4-地质界线;5-角度不整合界线;6-断层;7-地层产状;8-金属矿点及编号①哈熊沟铜铅锌矿点②西山梁金矿床③下柳沟铜铅锌矿床④弯阳河铜铅锌矿床⑤下沟铜铅锌矿床⑥赖都滩铜铅锌矿点⑦尕大阪铜铅锌矿点⑧郭米寺铜铅锌矿床

2矿区地质特征

2.1 地层

出露地层主要是中寒武统黑刺沟组(∈2hc)、石炭统羊虎沟组(C2y)、下白垩统新民堡群(K1xn)和第四系(Q),其中中寒武统黑刺沟组为赋矿地层。中寒武统黑刺沟组(∈2hc)海相火山岩沉积建造,可划分为上、下两个岩段,下岩段(∈2hca)为一套中浅变质的中基性火山岩夹硅质岩,岩性有玄武岩、玄武质凝灰岩、安山岩、凝灰岩及绿泥片岩,局部有硅质岩夹层;上岩段(∈2hcb)为一套中浅变质的中酸性火山岩,其岩性组合是流纹质凝灰岩、流纹质凝灰熔岩、流纹质含火山集块角砾凝灰熔岩、潜流纹斑岩、流纹岩。该地层中有花岗岩脉,潜流纹斑岩侵入,有黄铁矿化绢云母片岩带,是研究区主要的赋矿层位,特别是其与中酸性火山岩接触处是重要的找矿有利部位。上石炭统羊虎沟组(C2y)河湖、沼泽相沉积的长石石英砂岩、灰岩、炭质页岩夹煤层。下白垩统新民堡群(K1xn)为一套山麓河湖相沉积的紫红色砾岩、含砾砂岩、粗砂岩、底部有底砾岩的岩系,砾岩中的砾石以石英岩、砂岩等为主。第四系(Q)广泛分布于黑河及其支沟两侧坡麓地带,上更新统冰水堆积砂砾石层在山前形成台地。

2.2 构造

区内断裂构造发育,大致可分为北西西-南东东向断裂、北东东向断裂两组。北西西-南东东向断裂是矿区内最发育,规模最大的一组断裂,为中寒武统上下岩组间的断裂,由两条主断裂派生出的次一级断裂也较发育,区内铜多金属矿均分布在该组断裂附近的含矿破碎蚀变带中,是区内的控矿构造,该组断裂均为高角度逆冲断裂。北东东向断裂,该组断裂在区内也较发育,属剪切应力作用下的平推断裂,是成矿期后破坏性断裂,但规模较小。

研究区位于走廊南山南坡复背斜南翼,复背斜由次一级的几个复背斜、复向斜组成,褶皱形态为紧闭的线型褶皱,形态极为复杂,倒转褶皱多见,受断裂构造破坏,表现为以北东倾向为主的单斜岩层。

大柳沟-地盘子古火山穹窿呈北西-南东向展布,与区域构造线一致,东西长13~17 km,南北宽3~4 km,呈东大西小的鸭梨状展布。古火山穹窿的组成岩性为核部中酸性火山岩,两翼出现岩性较复杂的中酸性火山岩夹中基性火山岩,且两翼构造活动强烈,形成一系列与区域构造线一致的断层和蚀变带。

2.3 岩浆岩

区内未见侵入岩,仅局部见有零星石英脉体产出,但规模小,且与区内多金属矿产关系不密切。深部喷出岩岩性组合为一套海相火山岩,从基性火山岩到酸性火山岩均有广泛分布,火山喷发作用为海底裂隙-中心式喷发。早期火山喷发旋回形成火山构造的基底,岩性组合为玄武岩、玄武安山岩、安山玄武质凝灰岩等,属一套中基性火山岩,相当于中寒武统黑茨沟组下岩段(∈2hca);晚期喷发旋回岩性组合为流纹岩、安山质凝灰岩、熔岩等,为一套中酸性火山岩系,相当于中寒武统黑刺沟组上岩段(∈2hcb)。两套火山岩组构成了走廓南山南坡地层,在大柳沟-尕大坂地区形成中间为中酸性火山岩,南北两侧为中基性火山岩的分布特征。海相火山岩与区内的硫化物矿床成矿有非常紧密的联系。

2.4 变质作用

区内中寒武统黑茨沟组地层经历了强烈复杂的地槽拉张、沉降、凹陷、褶皱、断裂等构造活动,加之岩浆侵入活动,从而发生普遍的区域变质作用,其产物以绿片岩相为主。

3矿床地质特征

3.1 蚀变带及蚀变特征

研究区蚀变带呈带状、似层状分布,从其分布特点看,共有南、北两个大的蚀变带群,分别位于火山穹窿南北两翼的中基性火山岩和中酸性火山岩的接触部位。南翼为郭米寺蚀变带群,分布于郭米寺一带;北翼为下柳沟-下沟蚀变带群,位于下沟中游一带。

3.1.1郭米寺蚀变带

该蚀变带位于中酸性火山岩中,总体上与区域构造线一致,地貌上呈负地形,由三条蚀变带组成。最大一条蚀变带长2 500 m,宽20~150 m,最宽为155 m,呈条带状分布,向北西逐渐尖灭,向南东宽度增大,但被石炭系、白垩系覆盖。沿倾斜方向厚度逐渐减小,倾向南西,倾角一般60~75°,蚀变带西端走向由北西扭为北北西,倾向转而北东,倾角40~70°。该蚀变带中有铜多金属矿赋存。含矿地段长800 m,宽5~120 m,西窄东宽,共有三条主矿体。主蚀变带两侧各有一条蚀变带,都没有发现工业矿体存在,蚀变种类简单,有硅化、绢云母化、褐铁矿化、黄铁矿化。

3.1.2下柳沟-下沟蚀变带

下柳沟-下沟蚀变带在区域上呈带状,与区域构造线一致,严格受同生断裂控制,该蚀变带长5 500 m,倾向变化大,在下柳沟带呈北东倾向,弯阳河一带时南时北,下沟段矿体倾向亦时南时北,但倾角多大于75°。

该蚀变带又可分为南、中、北三个次级蚀变带。南蚀变带发育有含铜多金属矿,蚀变带原岩以中酸性火山岩为主体夹中基性火山岩。北、中蚀变带均产于中基性火山岩中,含矿性差。南蚀变带长5.8 km,宽50~100 m,具明显的分带性,即下部绢云母片岩、中部次生石英岩、上部绢云母石英片岩。绢云母片岩是铜多金属矿赋矿的主要层位,矿体和蚀变带产状一致,该蚀变带蚀变类型复杂,主要有绢云母化、硅化、重晶石化、绿泥石化、黄铁矿化。

3.2 矿(化)体特征

研究区经硐探、钻探工程控制,共圈定铜多金属矿体四条,编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,四条矿体均呈似层状(表1)。Ⅰ号矿体为Cu、Zn矿体,产于破碎蚀变带,矿石以浸染状矿石为主,倾向220°,倾角80°,Cu为工业矿体,Zn为低品位矿体;Ⅱ号矿体为Pb、Zn、Cu矿体,伴生Au、Ag,矿体与顶、底板围岩界限较清晰,顶、底板围岩均为黄铁矿化绢云石英片岩;Ⅲ号矿体为致密块状与浸染状互层的Pb、Zn、Cu矿体,伴生Au、Ag,矿体与顶、底板围岩界限较清晰,顶、底板围岩均为黄铁矿化绢云石英片岩;Ⅳ号矿体为Au隐伏矿体,达到工业矿体。

表1 白柳沟地区铜多金属矿体参数统计表

3.2 矿石质量

矿石矿物为黄铁矿(25%~45%)、闪锌矿(7%~30%)、方铅矿(5%~15%)、黄铜矿(1%~10%)、黝铜矿(1%~15%);脉石矿物有绢云母、石英、白云石、重晶石等。矿石主要为半自形-它形粒状结构,其次为填隙结构,矿石构造以块状、条带状构造为主,其次为浸染状构造、网脉状构造。矿物的生成顺序:黄铁矿→黄铜矿→黝铜矿→闪锌矿→方铅矿。矿床内近矿围岩蚀变主要有黄铁绢英岩化、次生石英岩化、碳酸盐化和硫酸盐化。

4控矿因素分析

4.1 地槽(裂谷)演化对成矿的控制

区内的大柳沟-尕达坂等多金属矿床及香子沟黄铁矿床、石头沟锰矿点均处于北祁连加里东期岛弧型裂陷槽内,成矿作用主要形成于裂谷形成的早期(中寒武世),中寒武世早期北祁连表现为强烈拉张,出现岩石圈断裂,与此同时形成了一套海相中基性火山岩,基性和超基性侵入岩以及复理石沉积,组成一套层序不完整的蛇绿岩,即中寒武统黑刺沟组下岩段。随后发生的第二次火山喷发,形成中酸性岩火山岩。成矿作用主要发生于第一次火山活动结束后的喷气阶段及第二旋迥火山活动的早期。扩张及裂谷的形成和发展控制了研究区的块状硫化物矿床。

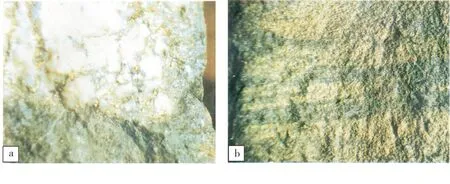

a-重晶石脉被黄铁矿细脉穿插;b-层状铜、铅、锌、黄铁矿矿石 图2 矿石组构与矿物生成关系

4.2 区域断裂对成矿的控制

区域性的北西向基底断裂是区内块状硫化物矿床的导矿构造,区内的火山洼地或火山穹窿均沿断裂带有规律地分布。含矿蚀变带受次级断裂控制,应是同生断裂,因此这些断裂成为含矿火山岩及成矿物质来源的重要通道。

4.3 古火山机构对成矿的控制

区内火山成因块状硫化物矿床成群、成带状分布在古火山构造洼地内的边部内侧,在这些部位分布着区域性的北西西向基底断裂的次级断裂,沿着这些断裂形成若干个古火山穹窿组成的火山链,火山成因为块状硫化物矿床均受古火山穹窿控制。在同一古火山穹窿构造内,不同的构造部位控制着不同组合类型的矿床,如Cu、Pb、Zn组合的黑矿型矿床,受火山通道的爆发相凝灰岩控制,矿石具条带状构造,似层状构造。黄矿型的黄铁矿矿床则受古火山通道相的次生石英岩和其它蚀变岩控制,矿石具热液活动的特征,如浸染状构造,文象交待结构,网脉状石英脉发育为特征。火山沉积型的锰矿,则是远离古火山通道的古火山穹窿边缘的海相沉积岩(沉凝灰岩)控制。

4.4 火山岩建造对成矿的控制

中寒武世海相火山岩有三套有差异的建造,下岩组为基性火山岩建造,上岩组的下亚组为基性-中性-酸性火山岩建造,或基性-酸性两极分异建造,上亚组为酸性火山岩建造。在含矿的上岩组中的下亚组火山岩上部见黑色炭质千枚岩,从而也映证了两次火山喷发间隙形成的热卤水成矿。

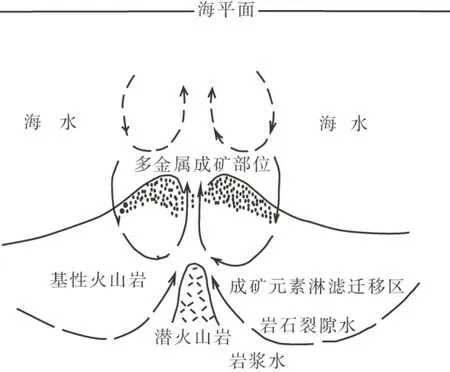

图3 矿床成因模式图

综上所述,白柳沟铜多金属矿床是火山活动的间隙期,火山岩中的Cu、Pb、Zn等成矿元素在海水、岩浆水、岩石裂隙水等循环作用下,从火山岩中萃取出来经过富集、迁移形成含矿气水热液,通过火山通道在海底喷发沉积成矿-海底火山喷流型矿床(图3)。

5找矿远景分析

研究区位于北祁连走廊南山铜多金属成矿带上,区内主要含矿岩系为中寒武统黑茨沟组浅变质的中酸性火山岩,区域上自下柳沟-弯阳河-下沟-尕大坂分布一系列铜多金属矿床,矿床成因类型主要是火山喷发-沉积型矿床。这些矿床均产于大柳沟-地盘子古火山穹窿的南北两翼。其中下柳沟-下沟-尕大坂矿床产于火山穹窿的北翼,处于中酸性火山岩与中基性火山岩接触部位的靠酸性火山岩的一侧;郭米寺矿床产于火山穹窿南翼的中酸性火山岩中。铜多金属矿床均产于蚀变带中,受同生断裂构造的控制。

5.1 矿区范围内找矿

近年来,对Ⅰ-3异常进行了钻探验证,发现铅锌及金矿化体,并从物探测井资料看出这一矿化体在一定范围内延伸,这一矿化线索对进一步在该区普查找矿具有指导意义;可控源音频大地电磁测深发现的四条异常蚀变带空间分布位置及其与物化探异常重合性、对应性较好,通过硐探、坑道钻探验证,圈定铜多金属矿体3条,通过进一步工作,发现新的矿化体或扩大矿体规模是完全可能的;采用钻探等手段,对可控源音频大地电磁测深推断的Ⅰ号矿化蚀变带及3条铜多金属矿体的走向、延深进行追索控制,有望扩大找矿成果。

5.2 矿区外围找矿

对郭米寺-倒石道、弯阳河-下沟南圈定的地气异常,选择有利地段布置可控源音频大地电磁测深剖面进行检查,了解异常的可靠性与重现性,择优安排钻探(硐探)进行验证,可扩大该区找矿远景;白柳沟地区经前期普查找矿,圈定了较多的物化探异常,但大多数没有验证,从其特征分析这些综合异常带应是隐伏多金属矿化带的反映,通过检查、验证和进一步研究,找到具有工业价值多金属矿(化)体的可能性很大;同时在香子沟-龙王沟一带开展较系统的1∶1万高精度磁测、1∶1万高精度重力测量,以期对整个火山穹窿的构造形态、展布有一个系统了解,大致推断可能的赋矿层位,对区域找矿潜力应有初步的判断,特别是开展火山穹窿南翼的找矿工作有现实的指导意义。

参考文献:

[1]王国强,李向民,余吉远,等.北祁连清水沟-白柳沟矿田铜多金属矿床流体包裹体研究.矿物学报,2012,32(01):33-40.

[2]郭彦汝,王瑾,王潇洒,等.北祁连尕大坂铜铅锌矿床特征及形成环境.青海大学学报:自然科学版,2014,32(03):51-57.

[3]彭素霞,程建新,余吉远,等.北祁连清水沟-白柳沟矿田块状硫化物矿床成矿特征及找矿方向.西北地质,2013,46(04):142-150.

[4]彭素霞,陈隽璐,程建新,等.北祁连清水沟-白柳沟Fe-S和Pb-Zn-Cu型块状硫化物矿床形成环境探讨.地质学报,2013,87(07):1003-1012.

[5]余吉远,李向民,马中平,等.青海省祁连县清水沟-白柳沟矿田含矿火山岩系年代学研究.地球科学进展,2010,(01):55-60.

[责任编辑:刘守义英文编辑:刘彦哲]