阶层与信仰

——论山西狐神信仰的特点及社会成因

2016-01-08陈纪昌

陈纪昌

民间信仰作为与儒道释相并列的第四股思想力量,在中国历史上虽屡遭压制,但却又经久不衰。改革开放后,在“文革”中倍受压制的民间信仰重新兴盛起来,且发展迅速,这一现象已经引起学者们的广泛注意,他们从历史学、人类学、民俗学等各种角度出发,阐释了自己对此文化现象的认识,可谓“仁者见仁,智者见智”,高见迭出。笔者在此不揣简陋,试图以福柯的知识考古学为方法论指导,结合广泛存在于山西境内的一种民间信仰—狐神信仰,谈谈自己对民间信仰研究的一些看法,不当之处,敬请各位专家批评指正。

一、狐神信仰的形成及其分布

狐神,在很多书籍中又写作胡神,此处泛指对春秋历史人物狐突的信仰。根据记载,狐突,晋国大臣,女狐姬嫁晋献公,生公子重耳。骊姬之乱,狐突之子毛及偃从重耳逃亡于各国。晋怀公上台后,为削弱重耳的实力,命令众臣“无从亡人”,令突召回二子。而狐突却以“一臣不事二主”为理由“不召”,被杀。此后的几千年间,狐突被晋人祭祀并逐渐被神化,由历史人物一跃成为神明,传播到整个山西省及周边地区,“俗传神祀水雹,故雁门以北,祠宇相望,而太、汾二郡亦无县不祀。”①(清)王轩等纂:《山西通志》,中华书局,1990年,第5084 页。

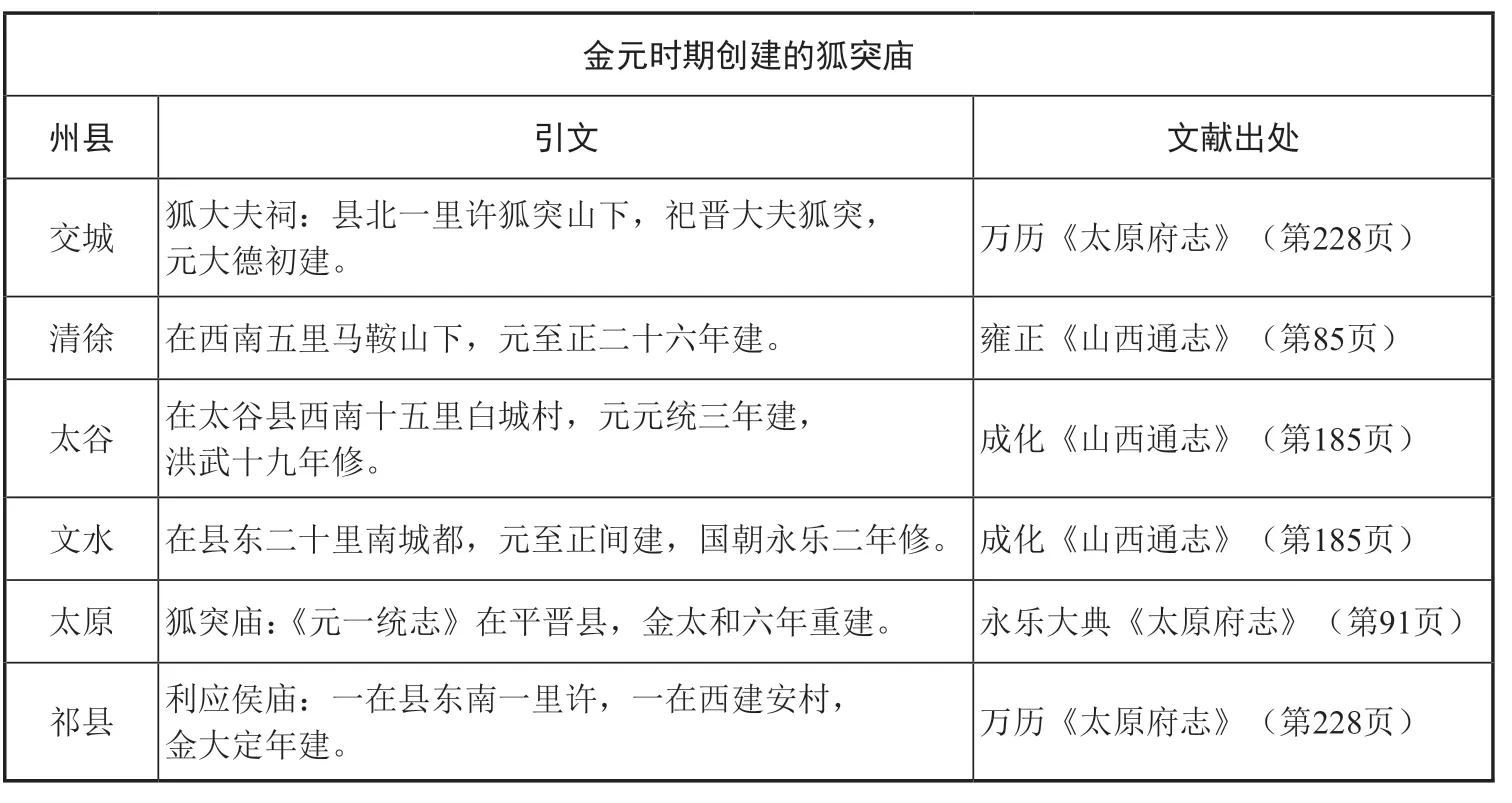

现在见到关于狐突被正式立庙祭祀的最早时间为唐朝,明韩祐《碑亭记》云:“神为却波故城人,墓在马鞍山,立祠已久,唐长史王及善徙山南遗祠于县北,屡著灵应。”②(清)觉罗石麟等监修,储大文等编纂:《山西通志》( 文渊阁四库全书本),上海古籍出版社,1987年,第86 页。北宋时期朝廷正式承认并赐额狐神庙,据《宋会要辑稿》:“狐突庙在交城县,徽宗大观二年③除此说外,尚有两说。第一,(成化)《山西通志·祠庙》云:宋大观、宣和间封赐忠惠;第二,《元一统志》认为:宋景祐年,以祷雨辄应,赐庙忠惠。引自(永乐大典)《太原府志》,第91 页。五月赐额忠惠。”④(清)徐松:《宋会要辑稿》,中华书局,1957年,第776—777 页。金元在占领山西后明显继承了宋朝的政策,继续支持鼓励百姓对狐突的崇拜,狐神信仰开始大规模传播开来,这从狐突庙的大量修建就可以看出。根据文献记载,这一时期山西省至少创建了六座:

金元时期创建的狐突庙州县 引文 文献出处交城 狐大夫祠:县北一里许狐突山下,祀晋大夫狐突,元大德初建。 万历《太原府志》(第228页)清徐 在西南五里马鞍山下,元至正二十六年建。 雍正《山西通志》(第85页)太谷 在太谷县西南十五里白城村,元元统三年建,洪武十九年修。 成化《山西通志》(第185页)文水 在县东二十里南城都,元至正间建,国朝永乐二年修。 成化《山西通志》(第185页)太原 狐突庙:《元一统志》在平晋县,金太和六年重建。 永乐大典《太原府志》(第91页)祁县 利应侯庙:一在县东南一里许,一在西建安村,金大定年建。 万历《太原府志》(第228页)

明清时期狐神信仰达到高潮,这一段时间山西省虽然只创建了两座狐神庙,“狐大夫庙……一在县东二十里东城都,洪武初建”①安捷主编:《太原府志集全》,山西人民出版社,2005年,第228 页。,“雹神祠,在南洋河北,祀晋大夫狐突,乾隆十七年知县张坊建”②(清)杨笃:《天镇县志》,天镇县志编纂委员会,1984年,第139 页。,但各地却纷纷开始对狐神庙进行重修,今天遗留下的狐神庙建筑绝大多数为明清建筑风格即为明证。另外一个特别突出的表现是政府官员亲自主持祭祀狐神庙的记载开始频频见于各种文献记载,“在交城县北一里狐突山,……国朝岁以七月十五日有司致祭。”③(明)李侃修,胡谧纂:《山西通志》,中华书局,1998年,第185 页。阳曲“狐大夫庙:在南关小木桥门外。……二④二疑为七。月十五日知府主祭。”⑤(清)李培谦、华典修,阎士让、郑起昌纂:《阳曲县志》,民国铅印本,1941年,第185 页。祭祀费用开始由政府负担,“永乐中加香烛价米三石六斗。”⑥(清)觉罗石麟等监修,储大文等编纂:《山西通志》,第86 页。到光绪四年,狐神地位再次被提升,其封号重新得到加封,“晋省大宪以求雨普泽,奏请敕加封灵弼忠惠利应侯,遣官诣马鞍山致祭。”⑦(清)王轩等纂:《山西通志》,第5083 页。明朝开始的官方出资祭祀的惯例也保留下来,“阳曲、交城地丁项下,并留支祭祀银两。”⑧(清)王轩等纂:《山西通志》,第5083 页。县志的记载证明了这一说法的可靠性,道光《阳曲县志》:“坂泉、烈石、藏山、狐突、河神、三立等庙祭祀银四十四两三钱五分。”⑨(清)李培谦、华典修,阎士让、郑起昌纂:《阳曲县志》,第96 页。光绪《交城县志》则曰:“名宦乡贤二祠祭祀银壹拾两壹钱捌分。”⑩(清)夏肇庸修,许惺南纂:《交城县志》,第58 页。

民间也围绕狐神形成了一系列信仰活动,如乞雨、乞防雹、过庙会等,交城在明朝时,“岁中元,土人以神诞报赛”⑪(清)觉罗石麟等监修,储大文等编纂:《山西通志》,第86 页。,“七月十五日,为中元节祭墓,报赛灵弼忠惠利应狐侯庙”⑫(清)夏肇庸修,许惺南纂:《交城县志》,第75 页。,“夏历七月十四日,北门外狐神庙庙会”⑬交城县地方志编纂委员会编:《交城县志》,山西古籍出版社,1994年,第742 页。。太谷“七月初五,狐公庙会”⑭(清)恩浚、赵冠卿修,王效尊等纂:《太谷县志》,第77 页。。万全“相传七月朔为神诞辰,土人演剧酬神,远近毕至。男女焚香膜拜三四日而已。”①俞鸿渐:《印雪轩随笔》,转引自王兆祥:《中国神仙传》,山西人民出版社,1992年,第285 页。时至近代,“在祁县北方贾令一带,每逢大旱之年,夏末秋初,贾令的社首与一些长老中的好事者依照前例,先和邻近村庄联系,达成到交城孤爷山乞雨的协议。”②祁县政协文史资料委员会编:《祁县文史资料》第九辑,1993年,第159 页。

由以上论述可以看出,狐神信仰的形成时间较早,其流传不但具有历史的连贯性,分布也较为广泛,根据县志及田野调查统计,有明确记载狐神信仰的县市包括交城、清徐、文水、太原县、阳曲县、祁县、平定州、乐平县、太谷、兴县、榆社县、沁源县、武乡县、定襄县、寿阳、阳高、天镇、万全、洪洞县、荥阳市等③具体内容参照附表。。在其流传过程中狐神受到了政府和民间的共同重视。然而,这种共同性仅是一种表面上的现象,实际上不同话语中的狐神形象是大不相同的。

二、政府及士人视野中的狐神信仰

我们把围绕狐突而形成的信仰称为狐神信仰,仅仅是为了研究的方便,事实上,处于不同的话语背景中的人们对其信仰的目的不一样,狐神形象也随之而改变。这里所谓话语是指一个由各种相互竞争的力量所构成的系统,这个系统有一系列控制规则,这些规则将那些有效的、可说的、可能的和拥有真理功能的陈述包容进来,而将那些不能具有真理功能的陈述排除出去。

作为国家的统治者,皇帝首先考虑的当然是自身统治的巩固与否的问题。在此前提下,他必然会寻找各种途径来证明、加强、巩固自身统治的合法性。利用民间信仰向百姓灌输忠君思想是一条捷径,它既不会引起百姓的反感,又可能在自然而然中达到自己的目的,所以历代君主都注意对所谓忠臣义士的祭祀,有时甚至不惜借用自己的反对力量,如清朝对史可法的祭祀。

狐突宁肯牺牲自己也不愿自己的儿子“一臣事二主”的思想当然十分符合统治者的胃口,受到统治者重视是理所当然的事情。所以,狐突在北宋时期被封为“忠惠侯”也就不值得奇怪了。根据《逸周书·谥法》的规定,危身奉上曰“忠”,柔质慈民、爱民好与曰“惠”,①张闻玉译注:《逸周书全译》,贵州人民出版社,2000年,第227、233 页。前者为狐突的历史事迹,后者为狐突在民间信仰中的贡献,可以说,这一封号概括了狐突被官方敬奉所要表达的价值取向。

这一做法得到了以后历代王朝的认可,这可以从金元时期大量忠惠庙的建立看出。明朝政府曾大规模禁毁民间“淫祀”,②(洪武)三年定诸神封号,凡后世溢美之称皆革去。天下神祠不应祀典者,即淫祠也,有司毋得致祭。参见《明史》,第1306 页。而其所谓淫祀是指未纳入国家礼制而为法律所禁止的民间宗教和民间信仰。狐神信仰虽得到赐额,却未列入国家祀典,当然属于禁毁范围了。然而,狐突又符合洪武二年正月辛丑诏书“凡祀典神祗氏,有司依时致祭,其不在祀典而尝有功德于民事迹昭著者,虽不致祭,其祠宇禁人撤毁”③《明太祖实录》卷38。的规定,最终狐神庙得以保存下来。不过明初厘定祀典要求各地方去诸神历代所追加封号,用本称或最初封号,据此,山西各地的忠惠利应侯庙改名为狐大夫庙。不久之后,明政府开始对其加以祭祀,并给以官方待遇,算是正式承认了狐神庙的合法性④雍正年间修订的《山西通志》记载了这个过程,“明洪武初止称本爵,……永乐中加香烛价米三石六斗。”。

《左传》作为十三经之一,是传统社会士人必读书目之一,加之在当时社会中儒家学说被立为正统学说,是科考的主要内容,士人要实现自己的抱负,必须学习儒家的经典。所以许多士人都知道狐突的历史身份。儒家学说自孔子开始便是以关注现实世界为特色,“子不语怪力乱神”⑤《论语·述而》。已经成为人们论证儒家学说非宗教性的口头禅。然而,孔子虽不谈论“怪力乱神”,但却强调“祭神如神在”⑥《论语·八佾》。,强调宗教力量对维护现实社会的作用。这种看似矛盾的心理自然影响了以后历代士人。儒家学子谈论鬼神,他们是把鬼神看作是维护现实的有效力量。他们在记录描述狐突时总是不忘追本溯源,提醒人们狐神的真实身份。这种努力在现存的各种关于狐神的记载中比比皆是,傅山曾经在其为狐神庙作的碑文中不厌其烦地加以详细描述①《狐大夫庙记》(徵君傅山撰):木桥门壕南道右狐大夫祠,盖祀恭世子傅伯氏也。故湫隘,都会无别祠,有司祀典辄此焉,蒇然无厥初。岁乙巳暵,有祷之应,居人始谋报功,略庄严之,有殿有寝,有垣有门,僝随竟即不沈沈,灵之来也,揄蠲穆也。西南百廿里实有狐山,山椒有祠,麓有墓云,大夫及二子墓咸在焉。山隶交城,似山经所谓狐岐山者也。故传交城为大夫故里云,左氏传怀公圉实杀大夫,以不召二子,故其言曰,子能仕,父教之忠。至今俨临晋地,惠及蒸民者,忠之贤也。千百年来非学士家不知有圉之名,而圉不能不令大夫之祀至于今不绝,其一时所谓君臣者,又何足道。方世子鬼见时,大夫告以神不歆非类,其芥蒂秦晋间耳。类与不类,歆与不歆,顾难历言之,而地袭曰晋地,人袭曰晋人,旧都旧国,望之畅然,即仁人之于桑梓可知矣。 见道光二十三年《阳曲县志》卷15。,试图把人们的视野从信仰层次拉回到现实社会生活中,淡化狐神的宗教色彩。明人乔宇曾写诗纪念狐突:

晋家争立衅谁开,霸业中衰未可回。诸子为君从患难,当时谋国总贤才。丹青遗像忠魂在,香火空山祀典来。自古英雄常死节,不须重起后人哀。②安捷主编:《太原府志集全》,第1366 页。

清人柯嶟则写道:

闲来孤突祠,剔藓读残碑。创建知何代,荒凉适此时。苔封松径少,僧寂鸟声迟。亮节千秋在,遗忠立晋基。③安捷主编:《太原府志集全》,第1364 页。

但是从另一方面,他们又强调狐神信仰,有时甚至为了显示自己的重视,亲自祭祀狐神,如前所述,在阳曲县,知府每年都要对狐大夫庙进行祭祀。有些官员甚至会亲自修建寺庙。张坊任天镇知县时恰遇冰雹,“四乡禾稼半伤”,“闻邻邑雹神祠,往祝于阳和之许家园”,随后在天镇亲自修建了雹神庙,自己认为此举可以缓解天镇县地区的雹灾④(清)杨笃:《天镇县志》,第137 页。。

由以上论述可以看出,士人在祭祀狐神时也并非完全出于理性思考,他们作为中国人中的一份子,不仅仅传承传统文化,自己本身也深受传统文化的影响。在科学技术落后的古代,对于大自然的很多现象,如旱灾、冰雹同样不理解;更重要的是,作为社会中的精英分子,众百姓的父母,面对灾害,肩负“救黎民于水火”重任,他们必须给百姓一个合理的解释,必须安抚民心。在此情况下,官员们祭祀狐神的现象当然就不能如前人那样从纯理性的角度出发,认为他们是借神明之力糊弄欺骗百姓,维护自己的统治。从一定意义上考察他们有时也同百姓一样—甚至更迫切—不得不把自己的希望寄托在神明身上,他们实际上摇摆于理性与非理性之间。从这个角度出发,我们也许能对历代官员们热衷于修建寺庙的现象有所了解。

三、民众视野中的狐神信仰

作为普通民众,他们中的大部分人几乎没有读过多少书,他们心目中也没有将神灵信仰视为荒谬的观念,他们的信奉是完全以生活的实用理性为出发点的①很多学者将之视之谓中国民间信仰的功利性,实际上,士人对神灵的利用又何尝不是一种功利!,只要对他们生活有帮助的事物,他们都会毫无保留的采纳信奉。他们不会像士人那样寻根究底,问问此神灵的出处、来源以及功能等。他们关心的只是灵验与否,灵验了,即使以前是恶神,同样可以加以崇拜;不灵验了,即使是以前虔诚信奉的神一样可以弃之不理。比如狐神,在贾令地区,百姓之所以崇拜,并不在于狐突的历史人格,仅仅“只是因为贾令一带的人经常看见从那儿滚来乌云,能下一场及时雨,以是把两处联系起来,当作一家,每逢大旱就到那儿求雨。又因为从那儿来的乌云,如下雷雨,并吼着西北风,有时还夹杂着冰雹,因是在每年农历四月,耍演唱好戏三天,际求免遭雹灾。”②祁县政协文史资料委员会编:《祁县文史资料》第九辑,第159 页。在百姓需要雨的时候,百姓可以全体动员,给狐神以帝王般的待遇,甚至不惜残害自己的身体,四个作苦行僧的善人中的一个“在肌肉内挂银钩的须忍受七天的痛苦”。如果“在乞雨前后十四天内,下了透雨,即演戏三天,名为谢雨”,“抱归的神象……送归”,如果不下雨“需待有人来取,因神既不灵,就不敬它了”。而人们之所以认为狐突是雨神,只是因为“交城北门外的狐突大夫庙……内有‘狐神井’,遇旱祈雨极为灵验。狐突成为雨神,出处就在这里。”①祁县政协文史资料委员会编:《祁县文史资料》第九辑,第159 页。

因为民众的关注点在神灵的灵与不灵上,所以神灵的形象倒显得不那么重要了。故而,民众眼中的狐神形象自然不会是单一的了。在民间流传的过程中,狐神的形象几经变化。

第一种为传统达官贵人式形象。时至今天,在清徐县西马峪乡西马峪村仍然保留了一座狐神庙,庙内的狐神彩塑“红脸,头戴金冠,身着红袍,呈王者像;夫人则戴凤冠穿霞披、玉坠,呈命妇冠服像,是元代重饰的宋代官服。”

第二种为胡人形象。纪昀在山西太谷白城村曾发现一座糊涂神祠,经他从语言学的角度考察,发现这实际上是一座狐突庙,因为“狐糊同音,北人读入声皆似平,故突转为涂也。”他又从士人的角度发表了自己的一番感慨:“是又一杜十姨矣”。然而,当地百姓却并不这样认为,他们只知道“如是奉神稍不敬,辄致风雹”,故“奉事之甚严”,然“不知神何代人,亦不知何以得此号”。②(清)纪昀:《阅微草堂笔记》。虽然纪昀已经明确了这个问题,今天的学者却又回到了原点,有人认为这儿的确是一座少数民族神灵的庙宇,王惕先生径直认为清徐的胡神确为少数民族的神灵,“锡伯族(古鲜卑族)语以‘鬼’读音‘胡图’,糊涂庙极可能是鲜卑人所供神明,而被汉族人误以为狐突,今山西清徐糊涂庙可能是此神的唯一遗迹了。”③吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,河北教育出版社,2001年,第463 页。

百姓的这种实用主义心理有时甚至会产生出令人啼笑皆非的效果。如果说太谷的狐突形象纪昀没有给我们具体描述,那么河北万全的胡涂庙倒可以给我们做一佐证。由于庙额上写着“胡神”的字样,当地人便想当然地认为神灵当为外来的神灵,便自作主张地把神灵塑为少数民族的形象,“其貌须猬卷,而面状狞恶,绝类波斯胡。”④俞鸿渐:《印雪轩随笔》,转引自王兆祥:《中国神仙传》,第285 页。

也许有的学者认为那里的胡神有可能确实是少数民族的神灵,俞鸿渐当时已

四、狐神信仰之价值取向与社会成因

民间信仰中的狐神的职能也是多种多样的,归纳起来主要有两点:雨师和雹经不确定,他引用别人的说法,用了“或云县与山右接壤,庙祀晋大夫狐突,音之讹而为此,理或然也”等字眼,字里行间满是不确定的语气。所幸俞氏当年给我们留下了其他信息,足以证明那里的神灵就是狐神,首先,据当地人叙述,糊涂神的职能“司雹于此土,稍慢之,则硬雨为灾,秋稼必受其害,固奉之不敢不虔”。更为重要的是他关于当地庙会的记载,“相传七月朔为神诞辰,土人演剧酬神,远近毕至。男女焚香膜拜三四日而已。”①俞鸿渐:《印雪轩随笔》,转引自王兆祥:《中国神仙传》,第285 页。而山西各地的狐神信仰中,人们皆认为“七月十五”为狐突诞辰日,故在该日举行庙会以示纪念。②各地的具体时间稍有出入,交城“夏历七月十四日,北门外狐神庙庙会”,仅差一天而已。由此我们可以肯定那里的胡涂神当为狐神。

第三种为小白龙形象。根据中国人的传统信仰,司雨之神应该为龙。狐神既然可以司雨、司雹,那当然与龙有关了,于是就出现了阳高县的狐神形象版本。据当地人讲,胡神爷本叫小白龙,是天龙八部之一,专管人间降雨。原籍山西人,在天帅府当差。③李茂忠主编:《阳高民间故事集成》,山西省新闻局内部准印[92]第66 号。大同市阳高县罗文皂镇许家园村的青龙寺现存碑刻中也有类似内容,“……莫为之前,虽美弗彰,莫为之后,虽盛弗传。□稽敕封西齐胡神大帝小白龙之位创始于万历丁未……”。为了讨好胡神,当地举行庙会时不敢唱《金沙滩》这出戏,因为“《金沙滩》是斩龙的戏”,据当地老人讲,有一年唱了《金沙滩》,天气突变,狂风暴雨突然来袭,风力之大,把当时的席棚都吹跑了,当地的老百姓都说是胡爷发了怒,后来停唱,天又骤晴,复似以前,因此后来就不再唱了,以示对胡老爷的尊敬④此段材料是作者在阳高县田野调查时所得。。这从侧面反映了胡神在当地是以龙神形式流传的事实。神。这种职能的出现当然与山西的气候条件有密切关系。山西地处我国东部季风气候与蒙新高原气候区的过渡地带,属大陆性季风气候区,受季风影响显著。气象要素(温度、降水等)的季节变化和年际变化不稳,气象灾害频繁出现,加之地形复杂多样,加剧了其危害性。干旱灾害是山西各类气象灾害之首。据史料记载,公元前1582年至公元1948年的3530年中,有干旱灾害记载的609年,其中,重大干旱事件91年,发生过连旱两年或以上的特旱年有45 次。

历史上的干旱灾害给山西人民造成的灾难极其严重。如明崇祯七年至九年(1634—1636),山西连年不雨,民掘草根树皮食尽,饿殍满野,“竟至为母吃子,为子吃父,未能救民之生也。壮者走散四方,老幼饿死于道路。人中之数十中去七,似此景象,古来罕有”。清光绪元年至四年(1875—1878)山西连续四年大旱,“赤地千里,颗粒无收,民饥无食,饿毙与逃亡者甚众。”受灾极重的84 个州县,灾民超过五六百万,饿死者达十之五六。有的全村饿死无一遗留,有的小孩被父母提掷于沟壑、道旁,甚至大人小孩枯骸堵塞道路。有吃死人肉的,有肢割取肉假称猪羊肉的,有在偏僻地方杀人或食或卖的,有妇人枕死人身而嚼其肉的,还有的将饿死的人悬挂在富室之门或将头割下扔进富家院内索要吃食的,全省人口由1643.3 万降为1065.8 万。

冰雹是山西仅次于干旱灾害的第二大气象灾害。据统计,山西有灾冰雹占总降雹次数的58%。各地冰雹均有成灾可能,但以雁同地区、晋中的东山地区及河曲、五寨等县雹灾较重,尤其是灵丘、五寨、盂县、昔阳、和顺等县几乎年年遭受雹灾。史料记载,东汉建武十二年(36)至民国三十七年(1948)的1913年中,记载有雹灾的409年,大量史料中都形象生动地记载了冰雹及其危害,如雹大“如卵”、“如拳”、“如杯”、“如盂”、“如斗”,甚至“如柞”、“如卧牛”,造成的灾害更是“毁屋舍”、“毙人盲”、“麦无遗茎”、“野无青草”、“树无遗枝”、“地为之白”、“望如冬景”。“力不足则求神”,人们在现实中找不到解决的办法时,只好寄希望于神灵了。

然而,我们必须指出,在文化的产生发展过程中,环境仅仅是诱因之一,并不具备决定力量,环境只是给人类创造文化提供了条件,但是人类从这些条件中选择什么,却是由他们已经创造的前赋文化及现实环境中的具体需要来决定的。多旱、多雹的气候条件只是为人们信仰雨师、雹神提供了背景条件,至于人们是否选择以狐神为信仰对象,则是由其他因素所决定的了。比如天镇的雹神信仰形成过程中,诱发条件即是冰雹损害了庄稼后,为稳定人心,知县张坊通过询问百姓得知邻县阳高有一位特别灵验的雹神—胡神,通过考察,他发现此神原来就是他在任阳曲知县时所知道的狐神—狐突,遂决定亲自建庙引进。天镇于是有了雹神—胡神—的信仰。如果当年阳高信仰的不是胡神而是律吕神,而张坊以前又没有接触过狐神,则事情的结果就可能大不一样了。在这里,地域间的距离和张坊个人的前赋文化起了决定性的作用。

政府重视狐突是要人们以狐突为榜样,忠于国家,做一个忠臣孝子。作为国家管理者或后备人才库的士人当然以此为己任,也正因为此,他们在记载狐神信仰时都不厌其烦地指出神本为狐突的事实,以此提醒人们不要忘记狐神信仰的真实目的。但正如上文所述,他们的心情是复杂的,矛盾的,在保持理性的同时,他们心中潜意识中也有与普通民众一样的信仰冲动。至于普通民众,基本上只要求神灵对生产生活有用即可,即使他们承认国家对狐神的赐封,那也只是要为自己的神灵的存在寻找一个合法的依据。他们真正关心的只是神灵的“灵与不灵”,是否为自己带来了实惠,至于狐神是否为历史名人,是否为胡人之神,抑或为龙王,倒是其次的了。

根据社会学家布尔迪厄的理论,各种不同的话语在场域中占据着不同的位置,并且他们为了保持或改善自己的地位进行着激烈的斗争。一般来说,占据优势地位的话语通常很容易使自己的意志得到贯彻,进而反对压制其他的弱势话语。对于政府、士人和百姓来说,占据优势地位的当然是掌握着政权的统治者,他们竭力把自己需要的狐神形象树立起来以期达到自己的目的。然而,我们看到的却是,作为弱势群体的百姓却并没有完全屈服于官府的目标,他们依照自己的需要有区别的采纳着统治者传达给他们的价值取向。其结果是,优势话语并没有赢得自己完全的胜利。

我们可以看出,狐神信仰在时间的流逝中,在空间的拓展中,无论是神灵的形象,还是神灵的功能,在不同的话语中都有很大的不同。基于不同话语条件下的狐神形象都是独特条件的合理产物,它们的存在皆有自身的独特环境,我们很难确定孰真孰假。所以我们在考察狐神信仰时放弃了传统史学中寻找信仰起源、确定信仰中心的做法。事实上,真实的历史空间充塞着一系列杂乱无章的、变动不居的和完全偶然的历史事件,因而像一个万花筒那样不停地旋转,呈现出各种独特的景象。作为曾经的历史存在,它们都具有客观性,我们的任务就是要找到这种话语存在的现实条件,也就是在各种事务的关系中寻找这种话语存在的理由。历史的真实性只能与产生的程序相联系才能理解,不存在超越这种程序的真实性。

同时,我们看到狐突作为一种信仰对象,在不同的话语环境中他的形象内涵有着十分显著的差异,这实际上是代表着不同价值观的各种话语斗争的表现。各种话语都在力图确立自己的优势地位。作为制度化社会价值观代表的政府力图利用狐神来激励人们的忠君爱国情感,而以生活化形态价值观为指导的民间百姓则利用狐神为自己的生活谋求一种便利,士人则处于左右摇摆中,一方面,他们对国家的指示有清醒地认识,另一方面,也屈从于现实的需要。在这里,历史仅是话语陈述根据其特殊需要而对过去事件的重构,这里不存在个性和主体。

在中国这样一个有着悠久的文字记载的传统社会里,官方记录和民间文献同样丰富。在这样一个一主多元的社会中,我们要了解民间信仰的特质及其文化含义,仅仅依靠一种文本的类型化概括,不管是国家还是民间,都是远远不够的。我们必须在事物之间的联系中,在各种话语的交锋中找寻信仰的本质。

附录

山西省胡神庙分布

续表