林茶间作栽培模式对有机茶品质的影响

2015-12-28刘鑫傅松玲江文秀

刘鑫,傅松玲*,江文秀

(1.安徽农业大学林学与园林学院,安徽合肥230036;2.安徽省黄山区人民政府林业局,安徽黄山245700)

茶树(Camellia sinensis L.)属亚热带常绿植物,多生长于亚热带的常绿阔叶雨林和季雨林中,酸、湿和漫射光多的生境。建国以来,茶农在利益驱使下开始毁林或是占用良田种茶,茶树的栽培普遍采用单作的茶园种植模式[1]。随着生态意识的提高、经济的发展以及社会对农产品有机化的需求,发展林茶间作有机茶园,成为低碳经济时代茶业建设的发展方向。

研究表明,茶园中光照强度、环境温湿度、土壤有机质含量等生态环境因子都会对茶叶的生长和品质产生一定的影响[2-4]。肖润林等[5]通过对茶园采取不同遮光率的人工遮阴措施,改变茶园小气候因子,结果表明,随遮阴程度的提高,茶叶的持嫩度增强,茶叶中氨基酸、水浸出物显著提高。田永辉等[6]研究结果表明,林茶间作的人工茶园能够改善茶园土壤的理化性质,表层土的肥力有所提高,从而有助于提高茶叶的品质。林茶间作茶园的茶芽肥壮,叶质柔嫩,与纯茶园终年日晒雨淋,芽叶老化快,内含物少的品质明显不同[7]。目前,通过对有机茶园生态环境的理论与茶树栽培实践技术结合,逐渐形成了林茶、果茶和林篱茶园模式等复合栽培模式[8-9]。但是,林茶间作对有机茶茶叶品质的影响还鲜有系统研究。

该研究对中国著名的“茶叶之乡”黄山市下辖的乌石镇的纯有机茶园与同时期林茶复合种植的有机茶园进行对比,研究2种茶园茶叶品质的差异,旨在为建立间作有机茶园的技术体系,实现林茶的可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验区概况。研究地位于皖南太平湖国家湿地公园核心区的乌石镇(30°15′10″N,117°57′58″E),是集田区、山区、库区于一身的集镇,地处“黄山—太平湖—九华山”黄金旅游线上,合铜黄高速公路穿境而过。空气和水质常年保持国家一级标准,是安徽省名优茶出口基地和黄山市的有机茶之镇[10]。该区域地处北亚热带,属于湿润性季风气候,具有温和多雨、四季分明的特征。年平均气温为17.5℃,全年无霜期在225 d以上。平均年降水量1 567.7 mm,最高达2 708 mm。降水多集中于3—4月,水热资源十分丰富。土壤主要为千枚岩发育成的山地黄壤或黄棕壤,土壤通气性好,保水保肥能力强,pH 6.0~6.5。由于长期阔叶林木枯枝落叶腐烂累积,土壤有机质含量较高,土质肥沃,非常适宜茶、林等经济作物的种植。

1.1.2 试验材料。选择纯茶园与林茶间作茶园,茶树品种皆为柿大茶,为黄山区太平猴魁茶产地所特有的茶树品种,属灌木型,大叶类,中芽种。树龄基本一致,约5年。纯茶园内茶树采用单行条栽的方式,行距为120 cm左右,丛距33 cm左右,每丛定苗2~3株,种植密度12万~15万株/hm2(表1)。林茶间作茶园的郁闭度在0.5~0.6,茶树在1.0 m宽的山坡梯级茶园实行单行条栽,穴距30~33 cm,每穴3~5株,株距5~6 cm。1.5~2.0 m宽的山坡梯级茶园实行双行条栽,行距40 cm,即每行距间中线20 cm,穴距30~33 cm,每穴 3~5株,株距 5~6 cm。栽植 60 000株/hm2左右。两茶园水肥管理一致。

分别于2014年4月14日(晴,15℃,东风≤3级)、2014年5月15日(多云,20℃,东风≤3级)、2014年6月14日(多云,26℃,东风≤3级)、2014年7月18日(多云,28℃,东风≤3级),分4次采摘茶样。采摘标准为一芽三、四叶,采用提手采,采摘时间是上午6:00—8:00。茶叶样品经太平猴魁专门工艺加工:鲜叶→拣尖→摊放→杀青→整形→头烘(子烘)→二烘(拖老烘)→三烘(打足火),自然凉透后封存置于4℃冰箱中保存备用。

1.2 方法

1.2.1 测定方法。茶叶内含成分测定,氨基酸含量采用茚三酮比色法,咖啡碱含量采用紫外分光光度法,茶多酚含量的测定采用酒石酸铁比色法,水浸出物的测定采用全量法[9]。

1.2.2 数据分析。用DPS统计分析软件进行数据处理。

2 结果与分析

2.1 林茶间作栽培模式对有机茶品质指标的影响

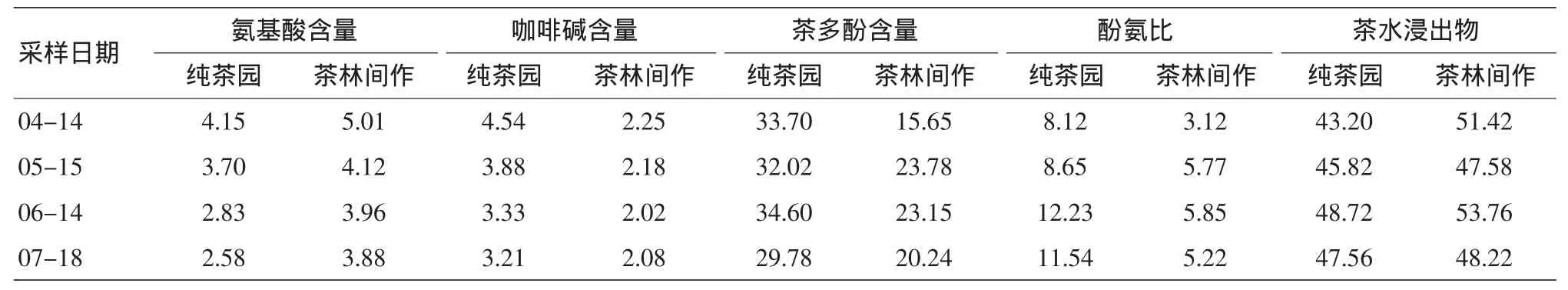

由表1可知,不同茶树栽培模式下,茶叶的品质分析结果不同:各月份纯茶园茶叶氨基酸含量和水浸出物的含量均低于林茶间作茶园。特别是6月和7月的纯茶园茶叶中茶多酚含量分别达到34.60%和29.78%,高于20%~24%的最适值区间[10]。从而导致茶汤浓度较大,但鲜醇度降低,苦涩味加重,太平猴魁的品质下降。而6月和7月的林茶间作茶园的茶叶茶多酚含量为23.15%和20.24%,依然能够较好地保持茶汤浓度、醇度和鲜爽度的和谐统一。研究表明,氨基酸含量高,酚氨比较低,将会提高茶叶鲜爽度,缓冲茶叶的收敛性,减少苦涩味;水浸出物含量高,可以增加茶叶的耐泡程度[11]。对酚氨比测定表明,林茶间作茶园的酚氨比显著小于纯茶园模式,说明该模式茶园的茶叶较纯茶园茶叶味感更浓,鲜爽度高,品质更优[12]。咖啡碱是一种苦味物质,一般占茶叶干物质总量的2%~5%。2种茶叶栽培模式的茶叶在4个月份的咖啡碱含量为2.02%~4.54%,较为适中,说明不同的栽培模式对茶叶的咖啡碱含量影响较小。

表1 2种栽培模式茶园茶叶的品质指标比较%

2.2 林茶间作栽培模式对有机茶品质影响原因分析

纯茶园与林茶间作茶园的茶叶品质实验数据显示的特点主要有2点:①同时期的纯茶园茶叶品质低于林茶间作茶园茶叶品质;②随着季节由春季转为夏季,品质的差异越来越大。该研究结果表明,林茶间作复合茶园更适宜有机茶树的生长发育,有利于氨基酸、蛋白质、水浸出物的积累,而咖啡碱及茶多酚的含量有所下降,从而能改善茶叶特别是夏茶的品质,这与中国农业科学研究所[13]的研究结果一致。茶树原生长在自然系统中的林阴覆盖之下,其生长发育与原始生态型的遗传特性及生态环境有着密切联系。在不同的环境条件下,茶树的形态、结构、生理、生化等特性将发生改变,从而使茶叶的产量和品质产生差异[14]。

3 结论与讨论

林茶间作可构建多物种共栖、多层配置、多级质能循环利用的立体栽培模式,有效改善了残次林林带残破不全、土壤侵蚀严重、生态稳定性差等劣势,提高了森林碳汇和生物量,改善了森林生态系统环境,保护了黄山区天然林生态资源[15]。天然林下茶树栽培,生物链长、生态系统稳定,病虫害显著减少,可实现不施加化肥、不施用除草剂、不使用农药,生产出天然、生态、有机芳香醇厚的上乘茶叶,提高茶叶品质[16]。因地制宜,合理配置,采用“点—线—面”的茶树栽植模式,见缝插针、因势而建,不砍伐上层长势较好的乔木,充分利用林隙空间资源和光线资源(光合作用),实现林地资源的合理优化配置。林茶复合栽培模式有效地增加漫射光、降低夏季环境温度、提高有机质含量,更有利于高品质茶叶的生长。

[1]廖万有,汪春园.安徽省茶区生态茶业建设模式浅析[J].中国生态农业学报,2001,9(3):110-111.

[2]王恒明,吴凌志.栗茶间作对北方茶树生长及绿茶产量品质的影响[J].中国农业气象,2005,26(2):139-14l.

[3]张小琴,陈娟,梁远发.间作对幼龄茶园生态与茶树生育及效益影响的研究进展[J].贵州农业科学,2014,42(1):67-71.

[4]方洪生,周迎春,苏有健.海拔高度对茶园环境及茶叶品质的影响[J].安徽农业科学,2014,42(20):6573-6575

[5]肖润林,王久荣,单武雄,等.不同遮荫水平对茶树光合环境及茶叶品质的影响[J].中国生态农业学报,2007,15(6):6-11.

[6]田永辉,梁远发,王国华,等.人工生态群落对茶园土壤物理化学性质影响的研究[J].土壤通报,2002,33(6):406-409.

[7]巩雪峰,余有本,肖斌,等.不同栽培模式对茶园生态环境及茶叶品质的影响[J].西北植物学报,2008,28(12):2485-2491.

[8]费颖新.间作树木对茶园生态环境及茶叶品质影响的研究[D].南京:南京林业大学,2004.

[9]辛崇恒,曲明传,周家诚.关于日照市大棚茶生产情况的调查[J].茶叶,2000,26(4):221.

[10]吴跃东,向钒,赵家厚,等.名茶太平猴魁形成的地质背景[J].安徽地质,2010,20(1):58-61.

[11]卢福娣.茶叶生物化学基础实验与研究技术[M].北京:北京科学技术出版社,1997.

[12]王泽农.茶叶生物化学[M].北京:中国农业出版社,1982.

[13]陆松候,师兆鹏.茶叶审评与检验[M].北京:中国农业出版社,2001.

[14]李阳,吕品,姚星,等.有机茶与普通茶中主要功能成分的测定与比较[J].湖北农业科学,2013,52(1):180-182.

[15]中国农业科学研究所.中国茶树栽培学[M].上海:上海科学技术出版社,1986.

[16]马跃,刘志龙,虞木奎,等.不同郁闭度林茶复合模式对茶树光合日变化的影响[J].中国农学通报,2011,27(16):52-56.

[17]周敏.大山村林农复合系统生态学基础及综合效益评价 [D].合肥:安徽农业大学,2009.

[18]丁立孝,梁青,侯可雷,等.林茶间作对山林防火及生物多样性的影响[J].山东林业科技,2011(4):70-71.