安徽省小麦种子产业发展存在的问题及对策

2015-12-28赵良侠包晓婷高灿红

赵良侠,包晓婷,高灿红

(安徽农业大学,安徽合肥230036)

小麦是世界性粮食作物,全世界约有1/3的人口以小麦为主食。我国是世界上最大的小麦生产国[1-2]。安徽省是我国最重要的小麦生产大省之一,地处温暖的华东腹地,近海临江,地理位置优越,全省的土地面积为13.9万km2,其中耕地面积有422万hm2,小麦种植面积为耕地面积的58.2%[3-4],主要分布在淮北平原和淮河以南地区。安徽省小麦种植面积大且稳定,种子需求量大,种子价格逐年上升,小麦种子产业发展潜力巨大,而小麦种子市场还存在体系不完善、种子生产能力有限、突破性品种缺乏等问题。笔者对安徽省小麦种子产业发展现状、存在的问题及其对策进行分析,以期为安徽省小麦种子产业的发展提供参考。

1 安徽省小麦种子产业发展现状

小麦与水稻、大豆、玉米等大田作物不一样,具有很大的特殊性。首先,小麦种子播种量大,生产用种需求量多,市场商品化率低;其次,小麦种子纯度要求高,相对其他作物利润率低;再次,小麦生长周期长,经营时间短。此外,小麦为常规农作物,种子生产技术较易掌握,具有隔年贮藏价值低等特点。因此,小麦种子生产与经营与其他主要农作物相比具有明显的不同特点[5-6]。

1.1 安徽省及各地市小麦种植面积的变化

根据安徽省统计局网站2003—2013年安徽省统计年鉴中各市农作物播种面积[7],整理出这10年期间安徽省小麦种植面积变化趋势图(图1)和各市小麦种植面积变化表(表1)。由图1可知,2003—2013年安徽省小麦种植面积整体上呈逐年上升趋势[4],由2003年的201.20万hm2增长到2013年的245.67万hm2,增幅高达22.10%。尤其是2003—2006年小麦种植面积快速增长14.7%,可能是因为安徽省种植结构调整,棉花和油菜等经济作物种植面积减少,改为种植小麦和玉米等粮食作物。2006年以后,小麦种植面积平稳上升,由2006年230.78万hm2增加到241.55万hm2,基本维持在235万hm2左右。这可能与我国2006年开始实行小麦最低保护性收购价政策,以及加大农业补贴政策,稳定小麦种植面积有关,预计安徽省小麦种植面积还会平缓上升。

图1 2003—2013年安徽省小麦种植面积变化

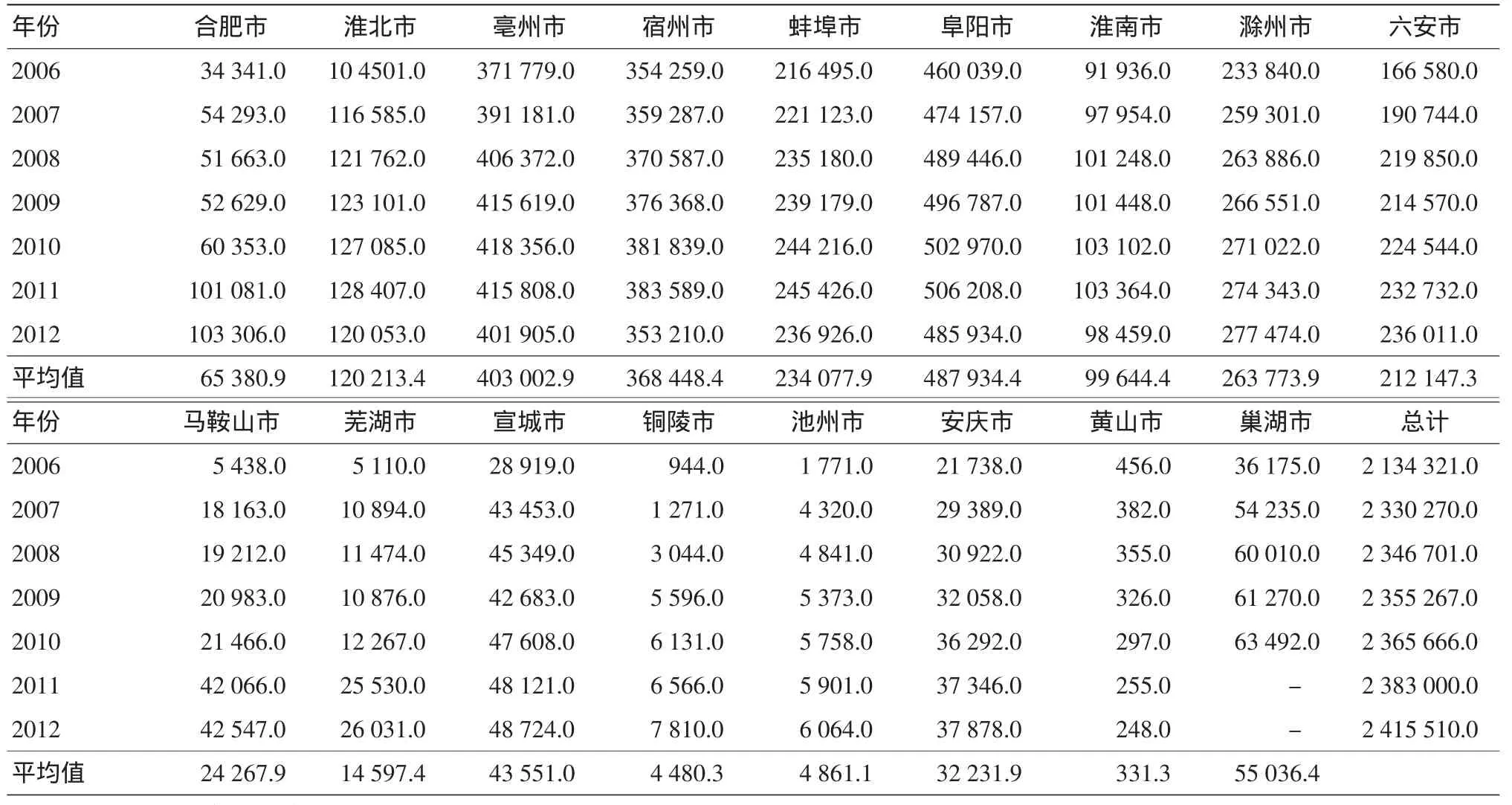

由表1可以看出,安徽省各市的小麦种植面积近6年来基本处于不断增加的状态。安徽省小麦种植面积平均在35万hm2以上的有3个城市,依次为阜阳市、亳州市和宿州市,面积在20万hm2以上的有2个,分别为滁州市和蚌埠市。2012年安徽省小麦种植面积最小的为黄山市(248.0 hm2),只有阜阳市小麦种植面积的0.51‰。这可能是因为黄山市调整经济结构,主力发展旅游业造成的。此外,2010—2011年,合肥市、马鞍山市及芜湖市小麦种植面积增加明显,增加比例分别为67.48%、95.96%及108.12%,可能是因为2011年巢湖市分拆并入3个城市所致。安徽省淮河以北的几个地市2006—2012年种植面积增幅较小,然而南方沿江地区的铜陵市、池州市种植面积增加幅度较大,2012年的种植面积比2006年分别增加727.33%、242.41%,这说明安徽省小麦种植面积逐年增加,可能由于南方沿江地区棉花和油菜种植面积减小,而改种植小麦增加所致。

由分析可知,淮北地区的阜阳、宿州、亳州3市小麦种植规模比较有优势,地理位置和生态环境适宜,应稳定和扩大种植面积,改进传统生产技术,不断提高单产,提高种植效益[8]。淮河以南地区种植面积较小,应稳定和调整现有播种面积,适度发展小麦生产,提高稻茬麦种植水平和效益。对于皖南山区,适合小麦的种植区域较小,应逐步缩小、淘汰小麦生产,改种其他经济效益高的作物。

1.2 安徽省小麦种子生产基地建设分布、主导品种和类型

《安徽省人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》提出到2015年,打造长三角及华东地区最具影响力的农作物种业强省的意见,到2020年,把安徽省打造成全国最具影响力的农作物种业强省。建设6.67万hm2沿淮、淮北和皖东地区的标准化、规模化、集约化、机械化的优势小麦、大豆种子生产基地[9]。根据笔者对安徽省多个种子生产基地的调研,结合安徽省种子管理站公布的各农作物种子企业生产许可证准许生产的小麦品种及其基地位置,整理发现安徽省小麦制种基地主要集中在淮河以北区的淮北(濉溪)、宿州(萧县、埇桥区、灵璧)、蚌埠(五河、怀远、淮上区)、亳州(涡阳、蒙城)及阜阳(颍上、太和、界首)等地市,以及江淮之间的合肥(肥东)、淮南(淮南凤台)、六安(寿县、霍邱)、滁州(天长市,定远、凤阳)和马鞍山(当涂)等地区,其中以安徽省农垦集团有限公司下属的国营农场为主体。

表1 2006—2012年安徽省各地市小麦种植面积变化 hm2

笔者根据安徽种业信息网(安徽省种子管理站门户网站)上发布的农作物审定公告,整理发现,2007—2013年通过安徽省审定的小麦品种有27个,安徽省自主选育的品种有21个,占据77.78%,省外单位选育的品种占22.22%。在所有审定品种中,半冬性品种15个,占15.37%,春性品种8个,占29.63%,弱春性品种4个,占14.81%。红皮品种5个,占18.52%,白皮品种22个,占81.48%。不难看出,在安徽省,小麦栽培品种以半冬性品种为主体,春性品种和弱春性品种为辅助,且以白皮小麦为主。安徽省地理环境条件决定了小麦栽培品种类型,半冬性和弱春性小麦品种的单产明显高于春性小麦品种,白皮小麦产量基本高于红皮小麦。半冬性和弱春性小麦品种集中于淮北地区及沿淮地区,春性小麦主要分布在淮河以南各地,不同小麦品种类型间地域分布差距强烈。红皮小麦都属于春性小麦,集中种植于淮河以南地区。

此外,笔者还统计分析2011—2014年安徽省种子管理站发布的农作物种植主导品种,发现安徽省小麦主导品种基本上是以济麦22、烟农19、良星99和连麦2号等外省品种为主,它们连续几年均在名录中,而其他皖麦、扬麦、豫麦、淮麦、洛麦、镇麦等系列品种年际均有不同程度的替换。这说明安徽省选育的皖麦系列在生产上应用品种较少、较弱,而外省的小麦品种进入该省市场增多,这进一步说明该省小麦种子企业育种能力相对外省还有一定的差距。

1.3 安徽省小麦种子主要的经营企业及市场发展空间分析

目前安徽省大中型种子企业约112家,其中以小麦为主要经营对象的种子企业20~30家,年销售1 000万kg以上的只有8家[10],企业规模较分散,市场竞争力小。安徽省2013年认定的省级育、繁、推一体化的种子企业9家中[11]有安徽皖垦种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司(通过控股皖农种业有限公司销售)、合肥丰乐种业股份有限公司、安徽隆平高科种业有限公司、安徽紫芦湖良种繁育场、宿州市种子公司6家企业小麦种子经营量超过1 000万kg。此外,还有安徽丰絮农业科技股份有限公司和安徽未来种业有限公司2家。安徽皖垦种业股份有限公司是该省常规农作物种子经营量最大的种子企业,小麦种子销售量位居第1位,年均约1.25亿kg,占安徽省的份额40%左右。

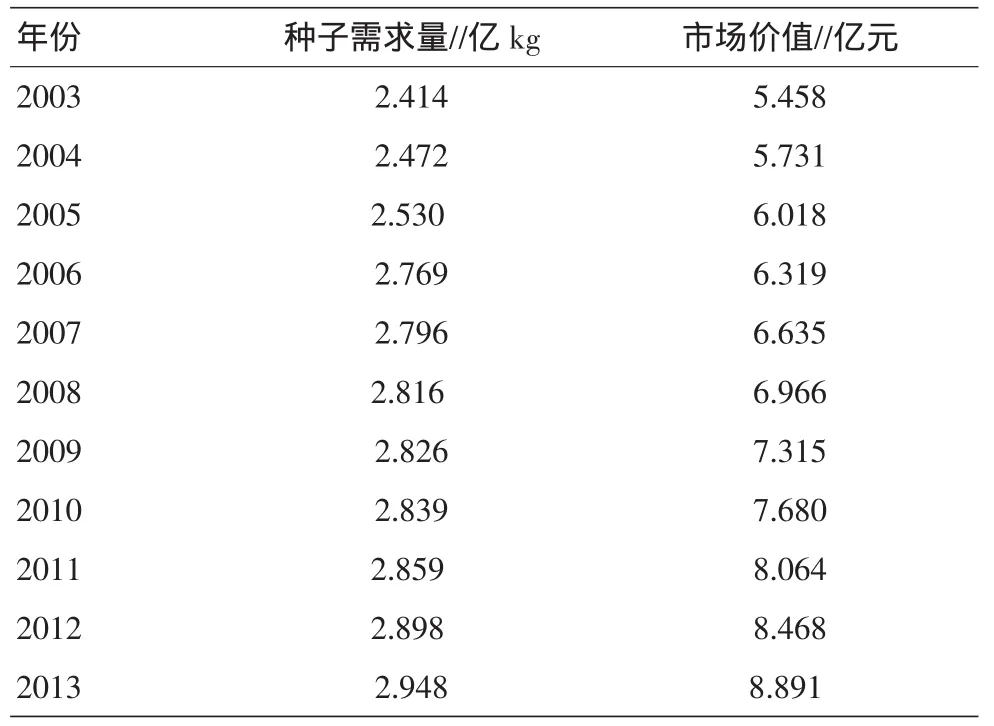

近几年,安徽省认真落实各项支农、惠农政策,农民种粮积极性不断提高,小麦种植面积不断扩大,种子需求量持续上升。据安徽省统计信息网统计,2013年安徽省小麦种植面积245.67万hm2,以150 kg/hm2计算,小麦种子需求量为3.69亿kg,以商品化率80%计算,需要种子2.948亿kg,而实际采购量为3.181亿kg[12]。以2013年采购小麦良种的最低成交价3.77元/kg[12]计算,小麦种子市场最低价值为8.891亿元,而实际金额达12.069亿元。由表2可知,安徽省小麦种子理论需求量从2003年的2.414亿kg增长到2013年的2.948亿kg,增长幅度为22.12%;最低种子市场价值也从2003年的5.458亿元发展到8.891亿元,增长幅度62.89%,平均每年增长近5.72%。这些增长比率是建立在种子价格3.77元/kg低价不变的基础上计算,随着小麦粮食价格的增加,种子价格呈现增长趋势,估计小麦种子市场将会以8%~10%的速度递增,可见安徽省小麦市场有着良好的发展前景。

表2 2003—2013年安徽省小麦种子理论需求量和市场价值分析

2 安徽省小麦种子产业发展存在的问题

2.1 市场品种多,自主选育品种市场占有率低

据调查统计,安徽省市场上销售的小麦种子有160多个品种,但该省自主选育的主推品种很少,市场占有率低。如2014年安徽省小麦主推品种有20个,冬性品种15个,半冬性品种5个,其中该省选育的品种只有4个,大部分是山东、江苏和河南的品种。安徽省小麦种子产业化目前正处于快速发展时期,因该省所处的江淮分水岭的地理环境,以及小麦育种的研究起步较晚等原因,与山东、江苏和河南等粮食生产和科研育种强省相比,该省小麦品种在丰产性、抗倒春寒等逆境方面有很大差距,导致推广面积受到很大的限制。

2.2 市场流通的小麦种子质量和种源保障不稳定

我国小麦种子质量标准要求比其他作物高,尤其是纯度指标,在市场上流通的小麦种子质量不达国家标准,如纯度低、净度不好,水分偏高,有的不合格品种里甚至掺杂了其他品种种子或者杂种子,年际间种子质量不稳定。在一些自然灾害发生年份如倒春寒、连续的阴雨天气导致小麦籽粒空瘪,严重减产或穗发芽现象严重,小麦种子质量和种源得不到保证。

2.3 市场相对混乱,政府监管不力

目前在安徽省小麦种子市场上,还存在种子质量不达标、侵权套牌、一品多名、一名多品、虚假广告宣传、品种未审先推、种子标签标注混乱、种子生产经营档案不规范等现象,政府主管部门因经费少,人手不够、部分执法人员素质相对偏低、知识产权保护体系不完善及有法不依、执法不严等原因监管不到位,同时不法个人和企业违法成本低,严重侵害了农民的利益。

2.4 经营小麦种子的优势龙头企业少,市场竞争力弱

安徽省小麦种子市场年需求量在3亿kg左右,销售量在1 000万kg以上大中型企业有8家[10],销售1亿kg以上的企业只有安徽皖垦种业股份有限公司1家,大多数经营小麦种子的企业规模分散,实力较弱,市场竞争力小。目前,河南、山东和江苏的种子企业已占据安徽省很大一部分小麦种子市场。此外,安徽省多数小麦种子企业在小麦育、繁、加、推等环节脱节,起点低而散,售后服务体系不健全。

2.5 小麦种子企业经营管理机制相对落后,缺乏体制和机制创新

目前安徽省小麦种子企业主要是销售渠道为种子企业-批发商-经销商(中间商)-农户等传统经营模式,现代种子企业的经营激励和考核体制未完全融入到企业中。随着互联网技术的迅猛发展,现代企业的经营模式已悄然发生变化,无柜台门面的电商已进入寻常百姓家。各种业企业,针对种子的特殊性,如何利用互联网销售种子,创新经营管理机制迫在眉睫。此外,随着国家土地流转改革,安徽省专业种植大户、家庭农场等新型农业经营主体不断涌现,突破了传统农业生产方式的制约,需要将先进技术、设备和现代经营理念引入农业,促进农业发展方式的转变。各种业企业为提高种子经营管理水平和市场竞争力,需要完善经营手段和改革管理机制,适应新的行业发展趋势。

3 安徽省小麦种子产业的发展对策

3.1 加强育种技术的研究和人才的培养,增强自身的软实力

安徽省要加强小麦高产、优质与广适等综合性状表现优异的品种研发力度,适应安徽省地理环境多样性,提高自助选育品种的市场占有率。为研发高产、优质、广适的小麦新品种,提高市场占有率,可从以下几个方面考虑:首先在小麦育种技术、种质资源开发、新品种选育及杂交小麦育种等方面加强研究,加快技术产业化,引导整个行业朝着高新技术水平发展[13]。其次,加大对具有育种能力的科研单位和在种业公司的科研经费投入,在保证基础研究条件下,优化高端品种的研究水平。然后,加强小麦科研技术的交流与合作,促进新的技术和种质资源能够快速流转,育种资源共享,交流合作促进新技术生成。再次,加强安徽省育种基础设施建设,加大对小麦育种专业性人才的培养力度,提升育种团队的育种能力,提高育种技能和科研素质,真正做到产、学、研一体化,推动小麦种子产业的快速发展。

3.2 加强小麦种子基地建设,生产上实行原种良种化

因小麦为常规农作物,小麦种子质量标准要求比其他作物高,遇到灾害天气,种子质量和种源得不到保证。为保证种子质量的稳定和充足的种源,安徽省应该加强小麦种子的基地投入和建设。加大种子加工、烘干和精选分级等大型加工机械的投入,在阴雨天气种子能及时烘干,精选,保证种子的发芽率、水分和净度,提高种子的质量。在小麦种子收获加工时控制净度和水分,生产上重视防杂保纯工作,同时加强种子生产基地建设,做到旱涝保收。同时,在小麦种子生产时,要做好亲本的提纯复壮工作,以及田间除杂保纯工作,甚至可以采用小麦生产用种原种化,即大田用种用原种取代良种,从根本上保证用种质量。

3.3 建立执法管理队伍,加强种子法制建设和执法力度

针对安徽省小麦种子市场上存在的不法现象和监管漏洞,政府应从各个方面加强监管力度,打击不法商贩和企业。要做到依法执法,执法必严,促进小麦种子市场的正常、健康、有序发展,同时完善知识产权保护体系,保护品种权人的合法权益,调动科研育种工作者的积极性[14]。此外,应建立一支强劲的执法管理队伍,加大执法经费投入,提高执法装备,加强执法人员的业务水品,使执法行为得到规范[15]。

3.4 加强产学研结合,培育和扶植一批育繁推一体化的大型种业企业

目前,安徽省多数小麦种子企业育、繁、推等脱节现象比较严重,应加强种业育繁一体化建设、完善售后服务、加强小麦种业科技创新和成果转化,强化种业科技发展战略。要借现有种业发展的历史机遇期,加大力度多培育几家像安徽皖垦种业股份有限公司这样的优势龙头企业,形成相对垄断,带动小麦种子产业的发展。此外,还可以鼓励种子企业与科研单位或者其他优秀种业联合,推进优势科研单位与小麦种子企业联合,新品种选育与产业开发、推广连为一体,实现种业科研、生产、经营的强强联合,增强竞争能力,做大、做强育繁推一体化大型种业企业。

3.5 打破传统营销观念,构建新型产业联合体

为打破传统的经营模式和营销理念,提高种子经营管理水平和市场竞争力,需要完善经营手段和改革管理机制,适应行业新的发展趋势。针对国家土地流转的改革,专业种植大户、家庭农场等新型农业经营主体不断涌现的现象,需要将现代先进经营理念引入农业,促进农业发展方式的转变。在多元化经营主体形式下,进行融合发展,建立产业联合体,在联合体中,以互联网为技术平台,明确各类经营主体的分工,通过产前、产中、产后各环节深度融合,延长产业链条,放大规模效应,提升市场竞争力和抗风险能力[16]。

[1] 盖钧镒.作物育种学各论[M].中国农业出版社,2006(8):51-51.

[2] 汪颖.我国小麦抗旱性研究进展[J].园艺与种苗,2011(2):95-97.

[3]安徽省农业委员会.农业概况[EB/OL].http://www.ahny.gov.cn/info.asp?typeid=139[2015-06-11].

[4]王冠军.安徽省颍上县半冬性小麦品种超高产定量栽培技术集成应用研究[J].园艺与种苗,2014(2):13-16,20.

[5]刘鹏云,欧行奇.小麦种子生产与经营的特点及其对策分析[J].中国种业,2010(10):20-21.

[6]温明星,陈爱大,杨红福,等.小麦育种技术研究进展[J].园艺与种苗,2011(4):115-117.

[7]安徽省统计局.安徽统计年鉴[EB/OL].http://www.ahtjj.gov.cn/tjj/web/tjnj_view.jsp[2015-06-11].

[8]孔令聪,王光宇,胡永年.安徽省主要粮食作物区域比较优势分析[J].中国农学通报,2006,22(5):396-399.

[9]安徽省人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见(皖政[2011]91号)[EB/OL].http://www.ahzw.gov.cn/[2015-06-11].

[10]姜楠,韩一军,李雪.中国小麦种业发展研究[J].中国种业,2013(10):1-4.

[11]关于安徽省育繁推一体化种业企业认证结果的公示[EB/OL].http://www.ahny.gov.cn/sites/zzgl/[2015-06-11].

[12]安徽小麦良种采购护航粮食安全[EB/OL].http://www.cfen.com.cn/[2015-06-11].

[13]张学斌,李国领,祁峰,等.河南省小麦种业发展初探[J],种业导刊,2010(6):12-13.

[14]任建轩.我国种子产业化发展的主要对策 [J].农业与技术,2012,32(4):92.

[15]岳秀琴,安成立.小麦种子经营存在的问题与对策[J].中国种业,2001(5):2-3.

[16]安徽省联合调研组.安徽“ 谁来种地”有了新主体,农村工作通讯[J].调查,2013(17):27-31.