《格丹格言》词语英译研究

2015-12-24耿利娟

耿利娟,胡 新

(1.河北师范大学 外国语学院,河北 石家庄 050024;2.长春出版社 编辑部,吉林 长春 130000)

《格丹格言》词语英译研究

耿利娟1,胡 新2

(1.河北师范大学 外国语学院,河北 石家庄 050024;2.长春出版社 编辑部,吉林 长春 130000)

索南扎巴所著的《格丹格言》是藏族文学的经典作品,但其英译本只有一个,即李正栓英译的《格丹格言》。李正栓英译的《格丹格言》,语言简洁凝练,用词恰当准确,忠实地再现了格言在塑造智者和愚者这两个不同人物形象时所阐述的具有较强说服力的道理,彰显了藏族格言诗的价值。

得体性;准确性;教育功能

《格丹格言》成书于16世纪中期,距今已有四百多年的历史。它被誉为是继萨班·贡噶坚赞13世纪所著 《萨迦格言》之后的又一部藏族格言诗经典著作。全书共125首,除了第28首外,其他均为七言四句。一般前两行是概论,是作者对现实生活中某些现象的哲理性总结,表达自己的本意和思想,后两行则是例证,借用广泛流传于藏区的民间故事、寓言和神话作为前两行的譬喻,以使哲理更加具体化。[1]18《格丹格言》的作者是在佛教界颇负盛名的班钦·索南扎巴。关于索南扎巴的出生年月和出生地说法不一,有待于进一步考证:其中一种说法是公元1478年索南扎巴出生在西藏山南的泽当寺附近一个小山村里,卒于公元1556年;另一种说法是索南扎巴公元1481年出生在安多地区,卒于公元1554年。[2]索南扎巴先后向贡钦·端约贝旦、聂端班觉隆珠、团巴克宗、永旦嘉措等著名高僧大师学习了大量的佛教经典,成绩显赫,荣获哲蚌寺一等格西学位,后来又获得十一任法台尊位,52岁(或58岁)时成为西藏佛学泰斗“噶丹赤巴”。[3]77他宣扬密宗教义,弘扬佛教佛法。索南扎巴的《格丹格言》主要内容是对智者和愚者的论述,每两首为一组,以对比的手法来说明智者和愚者的不同。1986年,耿予方汉译的格丹格言与水树格言的合集由西藏人民出版社出版,书名叫 《格丹格言 水树格言》。在国内外尚无英译本的情况下,2013年李正栓英译了《格丹格言》,并收入了《藏族格言诗英译》一书中,由长春出版社出版。本文主要从以下三方面来探析李正栓的英译本。

一、用词得体

巴兹尔·哈蒂姆(Basil Hatim)认为翻译是一个交际过程,是发生在社会语境中的。译者的交际能力体现在能使源语言中交际的得体性在目的语中得到再现。判断翻译是否成功的标准就是译文在具体语境中的得体性。在语言交际中,“得体”(appropriateness)是指说话内容要清楚,语言要流畅,效果要最佳。得体性是指根据语境的不同来恰当地使用语言,以取得最佳的交际效果。而翻译是一种特殊的语言交际形式,要使译文得体,一方面要尽可能准确地再现原作的意义,另一方面要使译文的表达效果适应具体的语境。换言之,译文语言得体就要求译文中使用的词汇和句子在目的语语境中做到自然适合。所以,译文语言是否得体不能离开语境而谈。

那么什么是语境?马林诺夫斯基(Malinowski)先后提出了情景语境和文化语境,前者指与语言活动直接相关的具体环境,而后者指语言活动间接相关的整个文化背景。[4]因此,语境是指与语言活动相关的具体环境或整个文化背景。语境分为语言性语境和非语言性语境,语言性语境也被称作“小语境”而非语言性语境被称作“大语境”。“小语境”是指文本自身所处的语言环境,包括搭配、上下文、语义之间的联系等;“大语境”则指时间、空间、题材、读者对象及相关的社会文化背景等。[4]语境使我们能够排除有歧义或与语境不协调的词句,从而判定所选用的词句是否得体。当源语与目的语的文化意象不同时,译者应该努力寻找切合点,把文化意象翻译的自然、得体,而又不失韵味。做到既不违背译文的表达习惯,同时又能保留原文的文化内涵。因此,译者在翻译实践中应对原文词汇进行语境分析,确定其准确意义,然后选择恰当的词汇进行翻译,以便实现译文语言的得体。

李正栓在英译《格丹格言》过程中十分重视译文语言的得体性。例如,李正栓所用的耿予方译文的第二首是:

所谓智者是何意思?

就是精通僧俗法理。

如同佛言“世有二规”,

愚者也有这些东西。[3]1

李正栓的译文是:

What does the so-called sage mean?

It means he masters rules for monks and laymen.

As Buddha has said,“There are two rules.”

They are the same and true of fools.[1]2

“智者”是指品德高尚,有智慧,学识渊博之人。在这首诗中,根据下文所提到的要精通僧俗法理可以知道,智者不仅要通晓佛法义理还要知道世俗的行为规则。由此便知此“智者”应指圣人。那么普通的智者和圣人有什么不同呢?智者是拥有大智慧的人,可是智者纵是通南晓北,也难免有感叹人生短暂的时候,他们仍然没有摆脱世俗纷扰。而圣人,庄子认为他们能够真正做到无待、无累、无患的“逍遥”。对现实生活中人生困境的超越,是对个人绝对自由的追求。所以智者不是圣人,智者虽能思圣人之所思,却不能为圣人之所为。李正栓在这里将智者译为“sage”而不是“wise”,正是基于对下文语境的考虑,通过对具体语境的分析,选择了最恰当得体的表达。

这种考虑到文本自身上下文之间联系的情况屡见不鲜。如,李正栓所用耿予方译文第33首是:

许多智者聚在一起,

互相献计能办大事。

请看象猴兔鸟四友,

约法三章夺得胜利。[3]7

李正栓的译文是:

Many wise men put their strategies together,

All difficulties they can get over.

Pray mark how the hare,monkey,bird and elephant,

Made theirrulestogetherand gottriumphant.[1]10

李正栓所用的耿予方译文的第34首是:

许多愚者凑在一起,

都出诡计尽干坏事。

请看许多外道之徒,

竟把圣者“目犍连”杀死。[3]7

李正栓的译文是:

When a large number of fools assemble,

What they do is tricks and deeds of evil.

Pray mark how large numbers of pagans together,

The sage Maudgalyayana they did murder.[1]10

之前我们就提到《格丹格言》的特点是每两首为一组,以对比的手法谈论智者和愚者之间的差别。在这两首诗中,第33首中提到的“智者”显然仅仅是指拥有大智慧的人,他们可以献计献策办成大事。他们提出的“计”是策略、计策、谋略的意思。而第34首中的“诡计”是指想达到某种目的的坏计谋、巧妙的策略或狡猾的计划;尤指不怀好意或应受指责的奸计。显然这两首诗是对比的,根据上下文我们知道,智者聚集在一起想出好的策略,而愚者凑在一起出些阴险狡诈的计策,暗中算计别人。因此,李正栓在英译过程中,将“计”翻译为“strategies”,将“诡计”翻译为“tricks”,突出了智者和愚者的不同,排除了与语境不协调的可能性。

除了考虑语言性语境,李正栓同时也考虑到非语言性语境。如,李正栓所用耿予方译文第46首是:

愚者如果一次穷困,

就象酥油小灯燃尽。

请看国王反对修忍,

没过多久毁灭自身。[3]9

李正栓的译文是:

If the fool is for once down and out,

He is like the buttered light burning out.

Pray mark the king who opposed cultivating patience,

Soon destroyed himself and lost the throne.[1]13

在这首诗中,“酥油小灯”即酥油灯,是指使用酥油作为燃烧源的油灯,多见于蒙藏地区,佛教中的密宗使用量最多。传统酥油是从牛奶或者羊奶的油脂中反复提炼出来,而现今的酥油主要是从植物中提取的。酥油灯在藏族佛教徒生活中占据着重要位置。经书上说,点酥油灯可以将世间变为火把,使火的慧光永不受阻,肉眼变得极为清亮,懂明善与非善之法,排除障视和愚昧之黑暗,获得智慧之心,使在世间永不迷茫于黑暗,转生高界,迅速全面脱离悲悯。根据本诗的创作时间,可以得知这里的酥油灯用的是传统的酥油。李正栓将诗中的 “酥油灯”英译为“butter”。“Butter”一般指的是黄油,是从牛奶、羊奶中提取的黄色或白色脂肪性半固体食品,最常见的黄油原料是牛奶,某些黄油则采用其他哺乳动物的奶,包括羊、山羊、水牛和牦牛。由此可见在这里将“酥油灯”英译为“butter”是最恰当不过的了。

除了上面提到的非语言性语境中的时间,还有涉及到相关的社会文化背景的例子。例如,李正栓所用的耿予方译文的第52首是:

愚者首先挑起争端,

结果总是对方凯旋。

听说持有铜镜之王,

最后败于大臣面前。[3]10

李正栓的译文是:

The fools always provoke the enemy,

But their enemy achieves victory.

The king with bronze mirrors,

Lost the battle against his ministers.[1]15

铜镜一般是含锡量较高的青铜铸造。考古发现证明,中国在距今四千年前就开始使用青铜镜,经历了商、周、汉、唐、宋、元、明,直到清代中晚期以后,才逐渐被玻璃镜所取代,退出了人们的生活。青铜镜被使用了近四千年,它已经超越了其在日常生活中的作用,深深地融入了人们的社会生活之中,成为中国文化的一部分。到了清朝,铜镜多为黄铜,作为象征吉祥、团圆的信物或礼品。在佛教举行宗教仪式时,铜镜也是不可缺少的法器,作为驱邪的法宝。正是基于这样的社会文化背景,李正栓将诗中的 “铜镜”英译为“bronze mirrors”,既不违背译文的表达习惯,同时也保留了原文的文化内涵。

由此可见,通过对具体的情景语境和文化语境的分析,能够排除歧义或与语境不协调的词句,从而准确地确定其意义,选择恰当的词语来翻译,尽可能准确清楚地再现原作的涵义,使译文的表达效果恰到好处地适应文化语境,最终实现译文语言的得体性。

二、语义准确

语义准确既要求译者要正确理解原作的意思,又要从内容到形式尽可能准确清楚地再现原作的涵义。在翻译过程中,我们可以通过运用直译或意译的翻译技巧和归化或异化的翻译策略来实现目的语和源语之间最接近自然的对等,准确地完成两种语言之间的转换。在翻译过程中,直译或意译和归化或异化既相互对立、相互矛盾又相辅相成,缺一不可。绝对的直译或意译和绝对的归化或异化都是不存在的。在实现两种语言转换的过程中,译者始终在直译或意译这两种翻译技巧以及归化或异化这两种翻译策略中选择。但这种选择是有一定限制的,既要保持原文的原汁原味,又不能让译文生涩难懂。对于翻译技巧和策略的选择要根据具体的语言形式来使用,做到兼其长而避其短,使译文做到忠实对等。

李正栓所用的耿予方译文的第13首是:

智者对大师顶礼致敬,

自己也得到发展升腾。

请看“申桑”敬“多罗吒王”

自己也得到忠臣美名。[3]3

李正栓的译文是:

The wise treats the master with great admiration,

And he gets his progress and his own promotion.

As the loyal lord Shensang respects Dhrtarastra,

And he gets the good fame as a loyal man.[1]5

这首诗的英译就做到了将直译与意译相结合。诗中提到对大师顶礼致敬,智者自己也能得到发展,进而在不断进步的基础上达到最终的结果。李正栓将“发展”译为“progress”,将“升腾”译为“promotion”。“progress”指稳定、经常的进步,这种进步可能有间隔,常用于抽象事物。“promotion”是指促使某种事业向前发展以达到预期的结果,并侧重于对该人或事物(尤指公开性质)的赞助和鼓励。这样就对由“发展”到“升腾”这种递进的关系做了恰当的诠释。下面紧接着两行是对一个格言故事的形象概括,如果在翻译时单说“申桑”和“多罗吒王”,那么外国读者就不懂得到底是什么意思。针对这种情况,李正栓采用了将直译和意译相结合的方式,对“申桑”作了解释,让人豁然开朗,明白了这个故事想要表达的意思。

当然,有的格言诗在翻译时针对此类问题就直接采用了意译的翻译技巧。例如,李正栓所用的耿予方译文的第94首是:

愚者经常麻痹大意,

注定灭于自己之敌。

请看“玛相仲巴杰”者,

被扔黑洞活活闷死。[3]18

李正栓的译文是:

Fools’carelessness has predestined,

That by their foes they will be ruined.

Pray mark how a person was thrown into the black hole,

Stifled to death from life and soul.[1]25

李正栓对诗中的“玛相仲巴杰”就采用了意译的方法,表述出这个故事本身想要表达的思想内涵。由于汉藏语中的词语其引申义往往大于本身义,因此需要使用归化的翻译策略使词语的内涵和外延意义都表达出来,进而让国外的读者能够理解原文表达的意思,使他们获得与原文读者相似的体验和感受。

对于在藏语格言诗中出现的宗教类词汇,李正栓一般采用直译的翻译技巧和异化的翻译策略来实现译文与原文的忠实对等,在翻译过程中尽量传达出原文所承载的文化内涵,为国外读者传递藏传佛教原有的文化意象。

例如,李正栓所用的耿予方译文的第80首是:

愚者虽然满面笑容,

却是为送别人不幸。

请看阎王露出笑脸,

就是准备夺人性命。[3]16

李正栓的译文是:

Fools are all smiles though,

They take others into woe.

When Yama shows his smiling face,

He will take people to Death’s place.[1]22

“阎王”是从梵语中音译过来的词汇,梵语Yama-raja,在梵语焰摩Yama上,再加 raja(王),而成阎罗(王)。它的本意是“捆绑”,意思是捆绑有罪的人。在藏传佛教中,称为阎罗法王,是佛教的护法。阎王在古代印度的起源可以追溯到公元前2000年左右。耶摩(Yama)神居住在天界,人死后的灵魂都要到那里去见耶摩神。后来,耶摩神从天界转入地界,专门监督死者生前的行为,并给与赏罚,进而发展成为地狱的主宰者,即地狱中所有死神和死者的王。随着进一步的发展,耶摩神最后成为专门使死者受苦,凌辱死者灵魂的神。中国古代原本没有关于阎王的观念,佛教从古代印度传入中国后,阎王作为地狱主神的信仰才在中国流行开来。在这里将阎王直译为Yama,既符合了西方的发音规则,又保留了藏传佛家的文化因素。采用异化的翻译策略,突出了不同宗教背景下不同的文化意象,从而忠实地传达了原文的佛教文化意象。

这样的例子比比皆是。如,李正栓所用的耿予方译文的第57首是:

智者善于运筹帷幄,

强敌也要服服帖帖。

请看大鹏虽是强者,

变为毗纽天神骑座。[3]11

李正栓的译文是:

The wise is good at using wit of brilliance,

Even the strong foes will show their obedience.

Pray mark though the roc is so powerful that can anything exceed,

It at last becomes Buddha Visnu’s steed.[1]16

在这首诗中,“骑座”是指供乘骑的马匹或其他畜、兽等。不同的佛、菩萨的骑座是各种不同的动物,象征着他们各自的特点。李正栓将其直译为“steed”,而不是意译的“carrier”,同样也忠实地传达了藏传佛家的文化内涵。

要实现两种语言之间的忠实对等,就要将直译和意译的翻译技巧与归化和异化的翻译策略有机地结合起来,做到扬长避短,既要忠实地传达原文所要表达的内涵,又不能使译文生涩难懂;既要忠实地传达出原作的文化内涵,又要降低国外读者对于译文的陌生感;既要引起国外读者的共鸣,又要促进不同文化之间的相互交流和渗透。

三、教育功能凸显

《格丹格言》囊括了作者一生的心血与智慧。索南扎巴把自己对世界的认识,对智愚二者的辨别和对世间真善美丑的取舍都溶汇到这部格言中。《格丹格言》不仅仅是对佛法的弘扬、对教徒的教导,同时也是藏族人民启迪智慧的珍宝。索南扎巴创作《格丹格言》时声称自己的格言是:“检验贤愚的具善良言。”并说:“善于辩白世俗的取舍,善于辩白宗教的取舍谓之贤者;盲于辩白世俗的取舍,盲于辩白宗教的取舍谓之愚者。”[5]

李正栓的译本的焦点是格言,其目的是传达藏族格言诗的哲理和智慧,兼顾其节奏和韵律等形式方面的因素,使内容和形式有机的统一,既达到和谐状态,又充分反映藏族格言诗的本质特征,可以说格丹格言英译兼具文化诗学与哲理格言两方面内容。[1]4格言勉励人们要勤学不倦,并有持之以恒的精神和坚持不懈的信心;要有刻苦钻研,学而不厌的学习态度和精神;强调人与人之间一定要和睦相处、紧密团结;劝告人们要善于发现智者,并要尊敬和爱戴智者;赞美了不期回报、不忘恩德、大公无私、平易近人的智者的高尚品德;赞美了智者不贪图享乐、不谋自己幸福、不计个人得失的远大理想和抱负;赞扬了智者的谦虚谨慎、胸怀大志、学识渊博;告诫人们不管做任何事情都必须三思而后行,不可盲目行事,麻痹大意;提醒人们不管做什么事都要有胆量,胆大才能有所作为。

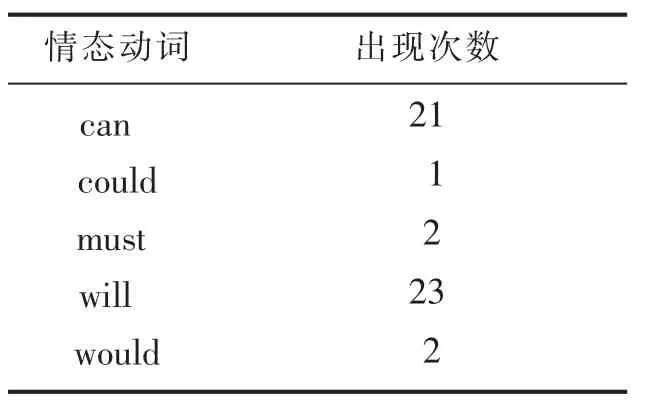

教育功能的凸显从情态动词的使用上就可见一斑。现将李正栓译文中出现的情态动词以及出现次数整理如表1。

表1 情态动词的使用

在李正栓英译本中,情态动词“can”和“could”通常用于描述智者的行为,教导人们如果遵照智者的思想和行为,你就能够不怕困苦,养成良好的德行,具备渊博的学识,不骄不躁,最终实现自我的成功。“must”“will”和“would”在对智者和愚者的描述中都有涉及,所表达的意义就是:如果是智者,遇到某种事情时他会怎样做,而如果是愚者,遇到某种情况时他又会怎么做。从而可以总结出他们各自规律性的特征,来教导人们要遵照智者的行为,告诫人们愚者的不可取。李正栓译本对于藏族格言诗哲理和智慧的传达,具有显著的教育功能。因此李正栓对于《格丹格言》的英译以及《藏族格言诗英译》一书的出版,是对我国优秀民族文化的继承和发扬,是在为我国的文化强国战略添砖加瓦,有利于英语世界读者对于藏文化的全面了解,打击不法分子对于藏文化的片面解读,为增强我国文化在国际上的影响力贡献出自己的一份力量。

总而言之,藏族格言诗是我国少数民族文化的硕果,蕴含着丰富的人生哲理。作为其中较为有名的一部,《格丹格言》对于人们的思想言行起到了良好的指导作用。李正栓在基于对耿予方译本的正确理解上,忠实地进行了两种语言的转换。李正栓译本作为《格丹格言》目前仅有的英译本,对于《格丹格言》在英语国家的传播起到了推动作用。

[1]李正栓.藏族格言诗英译[M].长春:长春出版社,2013.

[2]李钟霖.索南扎巴和他的 《格丹格言》[J].青海民族学院学报,1985,(2):78-87.

[3]索南扎巴,孔唐·丹白准美.格丹格言、水树格言[M].拉萨:西藏人民出版社,1986.

[4]王斌传.析译文得体性 [J].井冈山学院学报,2007,(11):43.

[5]张庆有.试论索南扎巴和他的 《格丹格言》[J].西藏研究,1983,(1):77-78.

(责任编辑 苏 肖)

A Study of the English Translation of Dgeldan Gnomic Verses

GENG Li-juan1,HU Xin2

(1.School of Foreign Languages,Hebei Normal University,Shijiazhuang,Hebei 050024,China;2.Editorial Department,Changchun Press,Changchun,Jilin 130000,China)

Sonam Drakpa’s Dgeldan Gnomic Verses is the classics of Tibetan literature.But there were a few studies on it,and it has only one English version.This paper explores Li Zhengshuan’s version mainly from three aspects:concise style,semantic accuracy and highlighted function ofeducation.It faithfully reproduces persuasiveness of the maxim in shaping the two different characters——the wise and the fool,and highlights the value of Tibetan gnomic verses.

appropriateness;accuracy;educational function

I046

A

1673-1972(2015)02-0078-05

2014-11-10

教育部人文社科课题“藏族格言诗英译研究”(13YJA740030)

耿利娟(1990-),女,河北张家口人,硕士研究生,主要从事典籍英译研究。