近20年东洞庭湖冬季水禽栖息地变化研究

2015-12-20陶彦妤赵运林徐正刚刘师师吴良李宽湖南城市学院益阳413000

陶彦妤 赵运林 徐正刚 刘师师 吴良 李宽(湖南城市学院,益阳 413000)

近20年东洞庭湖冬季水禽栖息地变化研究

陶彦妤 赵运林 徐正刚 刘师师 吴良 李宽(湖南城市学院,益阳 413000)

水禽一直是洞庭湖生物保护的一个重点,在栖息地生活的水禽的生存繁衍极大依赖于湿地(Desgranges et al, 2006),栖息地的改变最终会影响生物多样性(Wilson,1999)。湿地是生物多样性的重要发源地之一,对维护生态平衡、保护生物多样性具有特殊的意义(Mitsch et al,2000)。洞庭湖是我国第二大湖泊,其独特的自然环境条件,为多种珍稀动物,尤其是湿地水禽提供了重要的栖息地。洞庭湖是我国最早被列入重要水禽生境名录的七处湿地保护区之一(谢永宏等, 2007)。水禽的分布和数量与湿地生境有密切的联系,栖息地的分布格局和质量都对赖以生存的水禽产生极大的影响(赵淑清等, 2003)。当前,实地监测湿地动态变化的方法耗时、耗力,精确度也不能完全达到要求,不作为调查水禽栖息地分布的首选方法。通过遥感技术来迅速获得任意时间段内的大范围图像,多种GIS相关的软件能够帮助人们从各个方面分析栖息地的分布和变化(牛振国等, 2009;余莉等, 2010)。本研究利用卫星遥感技术和地理信息系统的空间分析功能来对1989年、2000年、2013年的东洞庭湖保护区水禽栖息地的分布状况和变动进行研究,了解栖息地变化对越冬水禽的可能影响,为东洞庭湖栖息地保护及珍稀水禽保护提供依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

东洞庭湖位于长江中游荆江江段南侧,介于北纬28°59″至29°38″,东经112°43″至113°15″之间,全区总面积19万hm2。由于洞庭湖承纳湘、资、沅、澧四水,吞吐长江,因此水位变化特征不但受到自身流域降雨径流功能强弱的影响,而且还与长江的水情息息相关(王旭等, 2012)。每年4月开始,四水流域进入汛期,洞庭湖水位因之上涨,7-8月达到最高峰,9月开始下降,进入平水期,12月到翌年3月为枯水期,水位达年内最低值。东洞庭湖自然保护区记录到鱼类12目23科114种,鸟类13目50科306种,其中国家Ⅰ级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭,白尾海雕7种,Ⅱ级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、小白额雁等37种(钟福生等, 2007)。洞庭湖作为长江中下游地区仅存的两个自然通江湖泊之一,在调节长江洪水径流、保护物种基因或生物多样性方面发挥着极其重要的作用(窦鸿身,1991)。

1.2 数据来源退田还湖和三峡工程是近20年对洞庭湖水禽栖息地影响最为剧烈的人类活动。1995年、1996年和1998年的洪水促使国家1998年出台了洞庭湖退田还湖方案,并得到了良好的实施。2002年三峡正式开始高水位蓄水,研究考虑该工程实施的时间节点和工程效果的滞后作用,选取1989年、2000年和2013年的遥感影像作为研究时间截面。1989年的遥感影像来自于landsat5,2000年和2013年的遥感影像均来自于landesat7,2013年的遥感影像因为卫星受损而出现了条带问题,经过条带修复后进行分类解译。洞庭湖在平、枯水期差别比较大(赵淑清等,2003),而且大多数水禽为越冬物种,本研究采用的遥感影像都集中在2月左右(TM1989-02,ETM2000-02,ETM2013-01)。

1.3 水禽适宜栖息地变化的判定

本研究将洞庭湖土地利用类型分为深水区、浅水区、泥滩地、草滩地、芦苇滩地、林地、旱地和建成区8类,深水区、浅水区、泥滩地和草滩地归为水禽适宜栖息地,将芦苇滩地、旱地、建成区、林地归为不适宜栖息地。若某地在1989年间为不适宜栖息地,在2000年转化为适宜栖息地,则视这种变化为适宜地的增加类;在1989年为适宜栖息地,到了2000年转化为不适宜栖息地,则视这种变化为适宜地的减少类;若这10年左右,适宜地未发生改变,则是适宜地不变类;若这10年左右,不适宜地未发生改变,则归为其他类。

2 遥感解译

2.1 水禽栖息地分类解译标志的建立

各类栖息地都有不同的水禽分布特点,参照方精云(赵淑清等,2003)对洞庭湖湿地的分类方法,并通过实地调查当地1月和2月的实际情况,根据各种地物的分布规律和遥感影像下各种地物的色调、纹理和大致特征,建立水禽栖息地的分类解译标志。

2.2 水禽主要栖息地

东洞庭湖的泥滩地和浅水区水生生物丰富,是鹤类、鹭类、鹳类、鸭类、鹬类和鹈鹕等越冬水禽的主要觅食和栖息场所,大约全区近43%的鸟类栖息于此。在东洞庭湖的草滩地和水田区有鸿雁、白额雁、灰鹤等鸟类在此觅食(钟福生等,2007)。林地为部分保护区中繁殖鸟类的栖息地,但因为在东洞庭湖区域的林地范围太小,故不算做水禽主要栖息地。由于本次研究采用的是1月和2月的遥感影像,冬天的洞庭湖芦苇都已经收割,故分布水禽少。旱地和建成区不适合水禽栖息,因此水禽分布极少(赵淑清等,2003)。故本次研究水禽栖息地变化的对象主要是泥滩地、草滩地、深水区及浅水区。

2.3 水禽栖息地遥感反演

结合目视解译和实地踏查,勾画各类地物的感兴趣区。使用ENVI软件下的监督分类方法分别对1989年、2000年及2013年2月左右的影像进行大气校正、几何校正等预处理(Janssen et al, 1994;邓书斌,2010),影像合成方式为RGB4,5,3三波段假彩色合成。通过监督分类中的最大似然法将研究区栖息地类型分为深水区、浅水区、泥滩地、草滩地、芦苇滩地、林地、旱地和建成区8类。

2.4 景观指数计算

利用景观分析软件FRAGSTATS4.2对研究区不同年份栖息地景观格局进行分析。本文通过计算最大斑块所占景观面积比例(largest patch index)、蔓延度指数(contagion index)、散布与并列指数(interspersion and juxtaposition index)、香农多样性指标(shanmon’s diversity index)、香农均度指数(shanmon’s evenness index)对研究区变化格局进行分析。

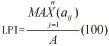

(1)最大斑块所占面积比例

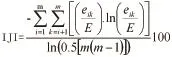

(2)蔓延度指数

(3)散布与并列指数

(4)香农多样性指标

(5)香农均度指数

注:aij—最大斑块面积的平方;A—景观面积;Pi—类型斑块所占的面积百分比;gik—i类型斑块和k类型斑块毗邻的数目;m—景观中的斑块类型总数目;eik—景观中i斑块与k斑块的边缘总长;m—景观中斑块总数量;E—景观总长度。

3 结果与分析

3.1 东洞庭湖水禽栖息地类型分布

使用ENVI下的精度分析功能对研究区水禽栖息地的遥感解译结果精度进行评价,1989年、2000年及2013年东洞庭湖保护区中各类型栖息地的总体遥感解译精度均达到了94%以上,基本能满足本次研究和使用者的需求(Janssen et al,1994)。

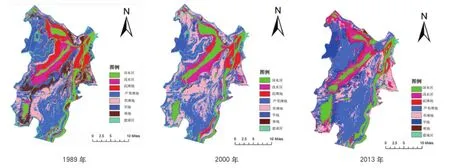

1989年、2000年和2013年东洞庭湖水禽栖息地分类及分布情况如图1。1989年,2000年、2013年中深水区所占比例分别为13.9%、13.6%、9.9%;浅水区所占比例分别为12.9%、11.4%、7.8%;泥滩地所占比例分别为5.0%、6.1%、11.5%;草滩地所占比例为16.8%、26.3%、15.0%。芦苇滩地面积均占最大比重,1989年为28.1%,2000年为30.8%,2013年为34.2%。除芦苇滩地外,2013年水体面积达到最大值,深水区占全区的13.8%,浅水区占全区的12.9%。1989年泥滩地面积最大,占全区的11.5%。

3.2 近20年来东洞庭湖水禽栖息地的转移格局

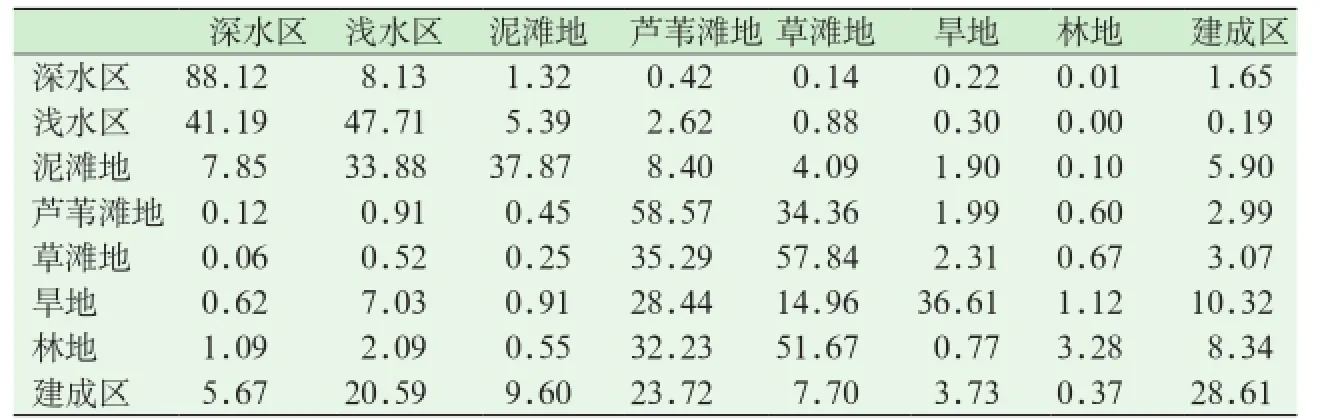

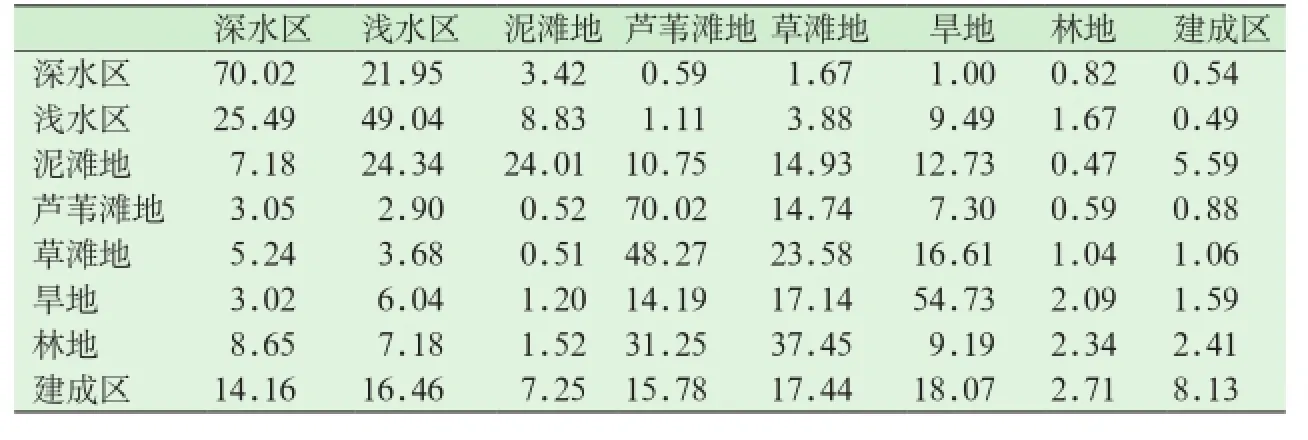

转移矩阵可表明各栖息地类型在一定时间段的转移率和保留率。由表1可以看出,1989-2000年深水区的保留率最高,为88.12%,有1.32%的深水区转化为泥滩地。浅水区转化为深水区的概率为41.19%,这应该与该年的降水有关。泥滩地的保留率仅为37.87%,33.88%的泥滩地转化为浅水区,由于泥滩地和浅水区都是越冬水禽良好的繁殖地和栖息地,故此变化应该引起相关部门重视。泥滩地、旱地和林地分别有8.4%、28.44%、32.23%转化为芦苇滩地,另外依次有4.09%、14.96%、51.67%转化为草滩地。可以看出人工湿地有所减少,自然湿地有所增加,但自然湿地的增加主要集中在芦苇滩地和草滩地这类直接经济价值较大的地类,水体面积小幅增长,泥滩地并没有明显增加。

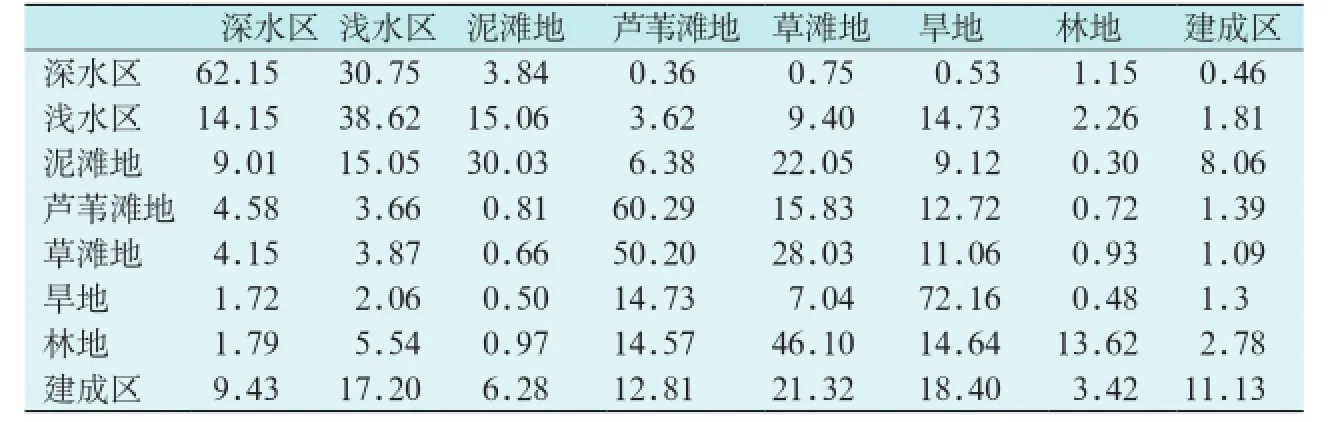

由表2可以看出,2000-2013年15.06%的浅水区转化为泥滩地,3.62%的浅水区转化为芦苇滩地,9.4%的转化为草滩地,14.73%的转化为旱地。浅水区为水禽适宜栖息地,为水禽提供了丰富的食物和栖息环境,这一变化显然不利于水禽的繁殖。2000-2013年50.20%的草滩地转化为芦苇滩地,草滩地的保留率仅为28.03%,这一变化的原因是因为芦苇的经济价值上升,使得芦苇滩地的面积增长,为当地人带来更多的经济利益,但冬季是芦苇的收割期,故大面积的芦苇被收割以及草滩地这一水禽适宜栖息地的面积减少必定会对洞庭湖水禽的栖息繁殖造成较大影响。

表1 东洞庭湖1989-2000年水禽栖息地的转移概率 %

表2 东洞庭湖2000-2013年水禽栖息地的转移概率 %

图1 东洞庭湖自然保护区1989年、2000年及2013年水禽栖息地分类图

由表3可以看出,1989-2013年洞庭湖的大体变化,由于观测期间可能受到当年降水量的影响,故我们将深水区、浅水区以及泥滩地合并来观测洞庭湖水域面积的增减情况,可以看出深水区、浅水区、泥滩地三类中泥滩地的保留率最低,仅为24.01%,浅水区和泥滩地是越冬水禽主要的栖息地,此变化如果不加以制止,可能导致未来洞庭湖越冬水禽的减少。芦苇滩地和草滩地之间存在相互转化的现象,芦苇滩地的14.74%转化为草滩地,草滩地的48.27%转化为芦苇滩地,总体来看,芦苇滩地面积增长,草滩地面积减少。

3期数据对比发现,国家在实行退田还湖的政策后,自然湿地面积有所增加,但增加的主要是芦苇滩地这类可带来经济价值且易于生长的湿地类型,泥滩地等水禽适宜栖息地面积并没有出现明显增长。水体面积稍有增长,原因是三峡工程的建成扩大了洞庭湖的湖面面积(李海彬 2008),在一定程度上控制了洞庭湖的蓄水量,使得枯水期水位增加,丰水期水位降低。

3.3 水禽适宜栖息地转移情况

图2(a)中,适宜栖息地增加的比率为21.9%,减少的比率为8.7%,不变的比率为35.6%,其他的比率为33.8%,即1989-2000年,洞庭湖水禽适宜栖息地还是保存的比较好,出现了栖息地较大幅度的增长,这与当时的“退田还湖”的政策有关,将水田等耕地还原为泥滩地,为水禽的栖息繁衍创造了空间。

图2(b)中,适宜栖息地增加比率为12.2%,减少比率为21.0%,不变的比率为36.5%,其他的比率为30.4%,说明在2000-2013年,水禽栖息地稍有减少,这是由于芦苇滩地面积增加,主要原因是泥沙淤积造成三角洲不断发育,并受水流影响逐渐淤高,使适合湿地发育高程的滩地面积增加。虽然芦苇滩地能够容纳多种水禽,但冬季是芦苇收割期,大量芦苇被收割,不利于水禽在此过冬,所以水禽适宜栖息地总体来看呈减少趋势。减少的适宜栖息地主要是水体和泥滩地,由于气候变化,导致洞庭湖流域面积变窄,人类活动加剧,影响了洞庭湖的蓄水能力,使适宜栖息地面积减少。

图2(c)中,适宜栖息地增加比率为19.1%,减少比率为14.7%,不变比率为29.5%,其他比率为36.6%,1989-2013年水禽适宜栖息地总体来看稍有增长,这可能与国家采取的一系列湿地保护政策有关。

表3 东洞庭湖1989-2013年水禽栖息地的转移概率 %

4 近20年水禽栖息地的相关景观变化

景观空间格局分析作为景观生态学研究的重要组成部分(Bojie,1995),是研究景观格局与生态过程相互作用的基本方法。从表4可以看出,1989-2013年最大斑块所占景观面积比例逐渐增长,近20年政府限制了东洞庭湖保护区的人类活动,进行了一系列的保护措施,使得斑块面积增长。研究区蔓延度指数稍有增长,说明在东洞庭湖保护区内斑块的团聚程度上升,人类活动减弱的现象;区域内散布与并列指数稍高,说明各斑块类型的相邻度较高,研究区均为湿地的原因,使得散布与并列指数没有很大的波动。从香农多样性指标及香农均度指数可以看出,东洞庭湖保护区的各拼块类型分布均匀,多样性高。1989-2013年香农多样性指标及均度指数有所下降,即破碎化程度降低,优势度升高,说明水禽栖息地聚集度升高,有利于水禽在此的生存及繁衍。

5 结论与讨论

东洞庭湖是整个洞庭湖中面积最广,资源最多,也是越冬水禽种类和数量最多的一个保护区,研究东洞庭湖的水禽栖息地保护具有重要意义。由遥感解译可知,从1989年到2013年水体面积小幅增长,这与近年来政府对洞庭湖的保护措施有直接关系,更重要的原因是三峡大坝的建成,增加了洞庭湖枯水期的蓄水量。湖区自然湿地面积有所增长,这与退田还湖政策(张光贵,2003;李丽平等, 2012)以及三峡大坝的建成(李海彬,2008)有关。在自然湿地中芦苇滩地面积增长较大,草滩地和泥滩地面积减少,这是因为泥沙淤积使适合湿地发育高程的滩地面积增加,而芦苇滩地正是属于这类滩地。

表4 东洞庭湖保护区1989至2013年总体景观指数状况

由于一系列保护措施和自然条件的改变,使东洞庭湖在近20年最大斑块所占景观面积比例与蔓延度指数逐年升高,1989-2000年香农均度指数有所下降,可以认为东洞庭湖近20年湿地破碎化程度降低,团聚度增高,种类优势度增高,有利于处于不同斑块上的群落进行信息交流,有利于水禽优势种的繁衍;并且破碎化程度降低使景观对外界干扰的阻抗能力和恢复力将增强,有助于保护东洞庭湖的栖息地环境的稳定性。

1989-2013东洞庭湖林地保留率一直较低,2000-2013年处于最高峰,仅为13.62%,这一变化应引起林业部门的重视。湿地芦苇滩地面积一直呈增长状态,泥沙淤积是造成此现象的主要原因(赵淑清等, 2002),三峡大坝的建成,将对洞庭湖起到净化作用(李海彬,2008),也就是减少泥沙的淤积,故芦苇滩地面积不断增长的现象有望在日后得到改善。浅水区、泥滩地和草滩地是水禽的适宜栖息地和主要栖息地,所以目前的变化趋势不利于洞庭湖的越冬水禽生存和繁殖,照此发展可能造成来年洞庭湖越冬的水禽数量减少,不利于生物多样性的保护。洞庭湖当地管理部门应对此给予足够重视,可采取人工干预或其他方法来合理地增长洞庭湖水禽的适宜栖息地。

图2 水禽适宜生存地在1989-2000年(a)、2000-2013年(b)、1989-2013(c)年间的转变

邓书斌2010.ENVI遥感图像处理方法[M].北京:科学出版社

李海彬2008.三峡工程运行对洞庭湖湿地资源影响研究[D]长沙理工大学

李丽平,钟福生,王德良.2012.退田还湖对洞庭湖湿地鸟类的影响[J].四川动物(1):64-67,70

牛振国,宫鹏,程晓,等.2009.中国湿地初步遥感制图及相关地理特征分析[J].中国科学(D辑:地球科学) (2):188-203

王旭,肖伟华,朱维耀,等.2012.洞庭湖水位变化对水质影响分析[J].南水北调与水利科技(5):59-62

谢永宏,王克林,任勃,等.2007.洞庭湖生态环境的演变、问题及保护措施[J].农业现代化研究(6):677-681

余莉,何隆华,张奇,等.2010.基于Landsat-TM影像的鄱阳湖典型湿地动态变化研究[J].遥感信息(6):48-54

张光贵2003.退田还湖对洞庭湖生态环境的影响[J].生态学杂志(3):94-96

赵淑清,方精云,陈安平,等.2002.洞庭湖区近50年土地利用/覆盖的变化研究[J].长江流域资源与环境(6):536-542

赵淑清,方精云,陈安平,等.2003.东洞庭湖保护区1989-1998年水禽栖息地动态研究[J].自然资源学报(6):726-733

钟福生,颜亨梅,李丽平,等.2007.东洞庭湖湿地鸟类群落结构及其多样性[J].生态学杂志(12):1959-1968

Bojie F. 1995. The spatial pattern analysis of agricultural landscape in the loess area[J]. Acta Ecologica Sinica, 2: 113-120

Desgranges J L, Ingram J, Drolet B, et al. 2006. Modelling wetland bird response to water level changes in the Lake Ontario–St. Lawrence River Hydrosystem[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 113(1/3): 329-365

Janssen L L, Van der Wel F J.1994. Accuracy assessment of satellite derived landcover data: a review[J]. Photogrammetric engineering and remote sensing, 60(4): 419-426

Mitsch W J, Gosselink J G. 2000. The value of wetlands: importance of scale and landscape setting[J]. Ecological economics ,35(1): 25-33

Wilson E O. 1999. The diversity of life[M]. WW Norton & Company

Changes in Winter Habitat for Waterfowl in Eastern Dongting Lake Nature Reserve Nearly Two Decades

TAO Yan-Yu ZHAO Yun-Lin XU Zheng-Gang LIU Shi-Shi WU Liang LI Kuan (Hunan City University,Yiyang 413000 )

利用卫星遥感技术和GIS空间分析功能对1989年、2000年、2013年东洞庭湖的水禽栖息地变化进行了研究。结果表明:1989-2013年水体面积有小幅增长,泥滩地保留率仅24.01%,芦苇滩地和草滩地之间存在相互转化;20年间自然湿地增加明显,其中草滩地演变为芦苇滩地的变化最为突出。1989-2013年适宜栖息地增长率为12.2%,减少率为21.0%,总体呈退化趋势。分析了近20年东洞庭湖湿地变化的原因以及对湿地水禽带来的影响,为东洞庭湖湿地水禽生境保护提供依据。

东洞庭湖;水禽栖息地;湿地;变动;遥感

The impact of human activities on the natural environment and wetlands will ultimately affect the distribution of waterfowl, and it even affects the entire ecosystem. In this paper, satellite remote sensing and GIS spatial analysis was integrated to detect the changes of Eastern Dongting Lake waterfowl habitat in 1989, 2000, 2013. The results showed that water area increased slightly during the period. At the same time, mudflats retaining rate was only 24.01% and there were inter-transform between grass beaches and marsh reeds. There was evident increase of natural wetland during the past 20 years, most significantly the transition of grass beaches to marsh reeds. The annual growth rate of habitat area was 12.2%, and the annual decrease rate was 21.0% during 1989 to 2013, indicating an overall trend of degradation. The analysis of changes and underlying reasons of wetlands in Eastern Dongting Lake in the past 20 years help us to understand the impact on waterfowl habitat of the wetland.

Eastern Dongting lake; waterfowl habitat; wetland; change; remote sensing

10.3969/j.issn.1673-3290.2015.02.12

2014-08-06

国家林业公益性行业科研基金资助项目(201304310)、湖南省大学生研究性创新性项目资助

陶彦妤(1991- ),女,本科生,研究方向遥感科学与地理信息系统。E-mail: 527656370@qq.com

徐正刚,硕士,助教,助理工程师,研究方向为鸟类生态学。E-mail:rssq198677@163.com