社会心理学视角下群体性事件的应对

2015-12-17宋润佳

宋润佳

(中国刑事警察学院治安系,辽宁沈阳 110035)

社会心理学视角下群体性事件的应对

宋润佳

(中国刑事警察学院治安系,辽宁沈阳 110035)

我国现阶段的群体性事件带有显著的时代性特征——以利益诉求为基础,通过不合理甚至不合法的方式,联合具有相同或相似利益诉求的弱势群体,形成利益或情感共同体,展开大规模的集群活动,借此表达心中的诉求,希望引起有关部门的重视。以社会心理学为视角,运用国内外的相关理论,以我国具有代表性的群体性事件为例,针对我国群体性事件产生的心理动因展开分析,并提出相关的对策与建议,有助于有效地预防和控制群体性事件的发生。

社会治安治理;群体性事件;社会心理学;治安防控

一、群体性事件概述

(一)群体性事件的概念与特征

对于群体性事件,各个国家和地区的学者有不同的称谓。欧洲学者称之为“集群行为”,美国部分学者称之为“集合行为”,发展中国家的部分学者称之为“社会运动”,我国台湾地区的学者称之为“聚众活动”,内地学界则普遍称之为“群体性事件”。

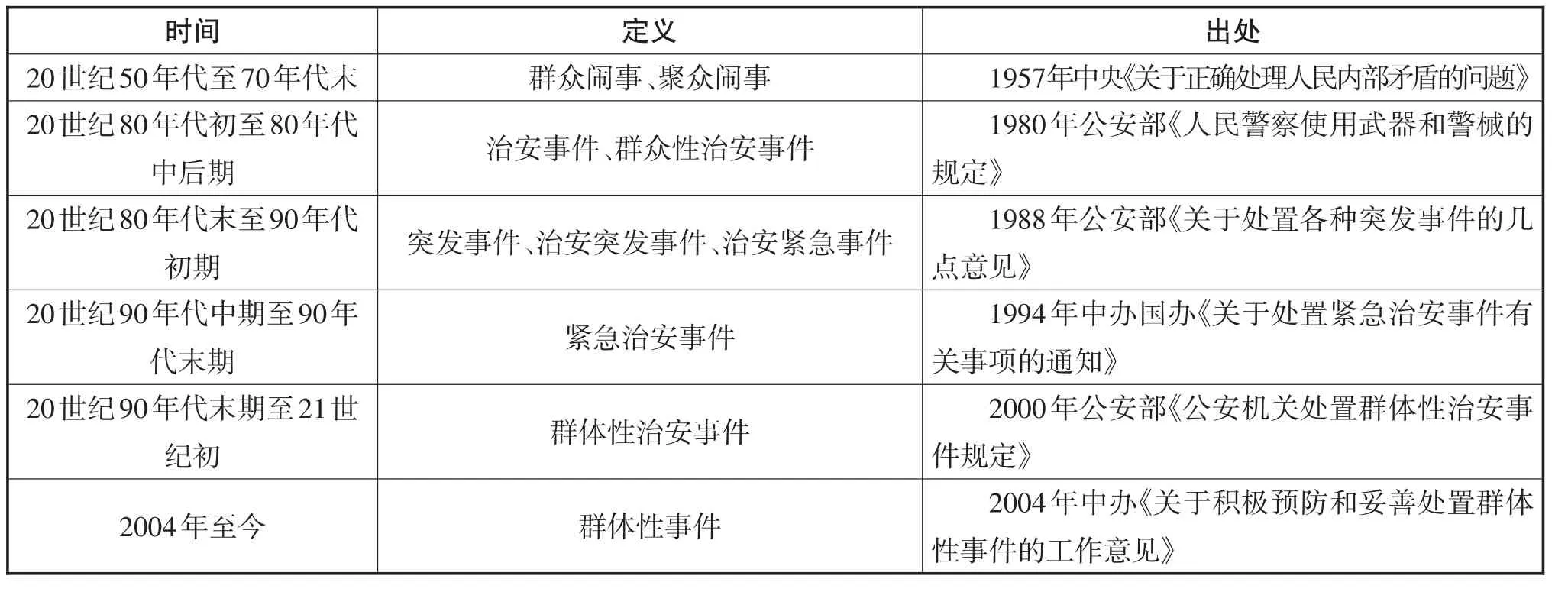

对于群体性事件概念的界定,各国学者也有着不同的理解。国外的代表性观点如:美国社会学家罗伯特·帕克认为,集合行为是指“在集体共同的推动和影响下发生的个人行为,是一种情绪冲动”;戴维·波普诺指出,集合行为“是指在相对自发、不可预料、无组织的以及不稳定的情况下,对某一共同影响或刺激产生反应而发生的行为”[1]。我国台湾学者吕世明则将群体事件分为广义和狭义两种。他认为,广义的群体事件并不一定具有反社会性,而是基于某个特定或不特定的事件或目标,纠集一群不特定的人,本着其高涨的情绪,或请愿,或游行示威;而狭义的群体事件则指具有不法的反社会性、破坏性特征,而因特定或不特定的目标,由少数不法分子煽动、纠集一群不特定的人,利用群众盲从附和的弱点,以偏激的言辞鼓动群众,煽动不满情绪,纠集闹事,扰乱社会秩序[2]。我国对群体性事件的定义大概经历了六个阶段[3],具体如表1所示。《党的建设辞典》对群体性事件的概念也进行了界定:“群体性事件是指由某些社会矛盾引发,特定群体或不特定多数人聚会临时形成的偶合群体,以人民内部矛盾的形式,通过没有合法依据的规模性聚集、对社会造成负面影响的群体活动、发生多数人语言行为或肢体行为上的冲突等群体行为的方式,或表达诉求和主张,或直接争取和维护自身利益,或发泄不满、制造影响,因而对社会稳定造成负面影响的各种事件。”[4]

笔者认为,虽然吕世明先生对于群体事件概念的界定比较全面,国外学者也有将群体性事件分为广义和狭义两种的观点,然而从我国的相关文件及实践过程来看,群体性事件仅限于狭义范畴,将其作为一种有负面影响的事件来看待,因此,《党的建设辞典》中对群体性事件的概念界定比较具有代表性,本文所讨论的群体性事件也以此为基础。

基于以上对群体性事件的定义,以及群体性事件在我国现阶段的实际状况,可以概括出群体性事件具有如下特征:

表1 群体性事件概念演化

1.群体性[5]。参与人数众多是群体性事件的基本特征,表现为大规模聚集,如湖北石首群体性事件、贵州瓮安群体性事件、云南孟连群体性事件、重庆万州群体性事件等。

2.违规性。群体性事件大都“事出有因”,或维护权利,或表达诉求,甚至绝大多数都是“有理取闹”,只不过相对合理的要求却以不合法的方式表达出来[6]。

3.社会危害性。群体性事件的发生,会对政府部门的形象产生一定的负面影响,并且妨碍正常的社会秩序,阻塞交通,甚至会给人民的生命和财产带来严重的损失,此即为群体性事件的副产品。

4.扩散性[7]。群体性事件所引起的涟漪效应非常明显,经常会引发大众的效仿,导致连锁反应,事态升级后往往演变为规模更大的群体性事件。

(二)群体性事件的类型

笔者在分析了我国现阶段群体性事件的基础上,认为目前我国群体性事件的类型,按照不同角度分类的区别较大,主要有以下几个方面:根据事件参与者是否有明确的目的和诉求,可将群体性事件分为有诉求目的的群体性事件和无诉求目的的群体性事件。有诉求目的的群体性事件,因其追求一定的合理利益,表达一定的合理诉求,通常情况下,带有一定的“理性”色彩。根据其诉求的内容不同,可以将其分为经济诉求型、政治诉求型和环境诉求型等。在此基础上,又有着不同的具体表现形式。以环境群体性事件为例:有研究者把近年来我国发生的环境群体性事件区分为纠纷型、抗争型和暴力型[8];有学者以环境运动的组织者为标准,把环境运动划分为政府主导的环境治理运动、无明确组织的环境群体抗争运动、NGO组织的环境运动三种形式[9];等等。有诉求的群体性事件在我国现阶段的群体性事件中占主体地位。

而无诉求目的的群体性事件通常是单纯地想表达一种对社会的不满情绪,通过泄愤等不理性的方式,造成社会骚乱,对公共安全和公共秩序造成恶劣的影响,更有甚者,诉求者被不法分子利用,群体性事件因此有升级为聚众犯罪的危险。

观察近年来国内发生的群体性事件,可以将我国现阶段的群体性事件分为如下几类。

1.利益诉求型

维护权益,提出诉求,是目前我国群体性事件的主要类型,包括农民、工人和市民等为自身利益之争。在社会中,这些阶层处于弱势地位,因此在遇到问题时,往往联合起来,表达共同或相似的利益诉求,具有一定的“理性”色彩,通常比较容易化解。

2.社会泄愤型

社会泄愤型是群体性事件中较为特殊却又比较常见的一种类型。事件主体因某个偶发事件,一时情绪高度激动不能自制而产生某些共同性的群体越轨行为。此类事件通常情况下并没有明确的诉求内容,突发性强,大多数参与人员与最初的引发事件并没有直接利益关系,有相当部分的人出于“路见不平,拔刀相助”的心态参与其中,借此发泄心中的不满。组织性较差,矛盾升级过程快,与利益诉求型事件相比,社会泄愤型事件往往伴随着暴力冲突,社会危害性比较大。

3.社会骚乱型

社会骚乱型与社会泄愤型存在着许多相似之处,但性质上是不同的。社会骚乱型的攻击目标明确,相对于社会泄愤型具有更加明显的组织性,社会危害性也更大。

二、群体性事件的社会心理成因

目前我国的群体性事件,大都属于“能量积累型”,就像地震、火山爆发一样,当能量积累超过承受载体所能承受的临界值后这些能量会突然释放出来。群体性事件爆发之前会有很多征兆,如果久拖不决,积累的问题会越来越多,形成“小事拖大,大事拖炸”的局面[10]。例如在浙江东阳市画水镇因环保诉求而引发的大规模群体性事件中,当地村民在一次次诉求得不到有效回应的情况下,才一步步地从合法诉求演变为非法对抗。

造成群体性事件的原因是多方面的,包括政治、经济、社会等因素。许多学者对于群体性事件成因的研究切入点或研究视角大都侧重于外部原因,而很少站在群体成员的角度去看待和分析。需要注意的是,群体性事件是一种社群集合行为,行为受意识支配,而意识的形成主要在于其内在心理。因此,要真正分析和研究群体性事件,就必须去分析“群体”及其中的个体的心理特征和心理变化[11]。笔者以社会心理学角度切入,对群体性事件形成过程中的群体心理成因和个体心理成因分别进行简要分析。

(一)群体心理分析

1.群体的失衡心理。美国社会学家罗伯特·K.默顿认为,当个人将自己的处境与其参照群体中的人相比较并发现自己处于劣势时,就会觉得自己受到了剥夺,即其著名的“相对剥夺理论”[12]。目前,我国正处于社会转型期,正经历着痛苦的文化嬗变和价值冲突。“不患寡而患不均”,贫富差距的拉大,造成了人们的失衡心理,生活满意度大大降低。在我国社会中处于弱势的阶层,尤其是农民、工人和市民阶层,通过与其他阶层的对比,有着强烈的社会不公平感,在心理上会激发出一种消极情绪——愤怒,他们希望通过愤怒情绪的表达(宣泄或发泄、控制或容忍等)来减轻内心的失衡感[13]。这几类阶层的社会地位较低、政治参与机会少、利益诉求困难、生活水平较差甚至无正常稳定的生活保障,在维护利益方面缺少话语权,而这些情况反过来又加剧了群体的失衡心理。个体的失衡心理会汇集成群体的失衡心理,进而造成集群行为,引发大规模的群体性事件。

2.群体性的偏见。心理学家爱德华·琼斯和理查德·尼斯贝曾提出:事件当事人像是照片中对焦清晰的前景一样突显,而当事人需要应对的环境因素却像被虚化的背景一样模糊不清——此即为“刻板印象”理论[14]。我们往往只关注事件所呈现出来的表面现象,而忽视引起当事人相应举动的原因。例如2004年的重庆万州事件,打人者胡某声称自己是公务员并主动与接到报案刚到现场的警察握手。滞留外围的公众无从知道事件真相,他们原本就有“官官相护”的刻板印象,又受到了握手情节的刺激,因而形成了“警察会包庇打人者”的判断,也不探究事件发生的原因,就开始阻挠警察执法。

3.群体的同化作用。群体具有同化个人的作用,费斯廷格等人于1952年提出了所谓的“去个性化”理论,即指个体在群体中自我意识下降,自我评价和控制水平降低的现象。美国著名心理学家津巴多(Zimbardo,1970)提出去个性化有可能导致反常的或消极的行为,回避对道德责任的否定性评价。群体情境能够导致个体丧失自我和自我约束,使个体同群体一起去做一些当他单独一人时不会做的事。从轻微的失态(如在大餐厅里扔掷食物,在赛场上怒骂裁判,在摇滚音乐会上尖叫等)到冲动性的自我满足(集群破坏公物,纵酒狂欢),甚至到具有破坏性的社会暴力(有组织的聚众犯罪)[15]。群体易产生兴奋感,也能使个体身份模糊化,因为群体成员彼此大多不认识,其身份被人群淹没、同化,处于相对不受社会约束的“匿名”状态,因而以往的内疚、羞愧、恐惧等行为控制力都被削弱,从而使压抑行为外露的阈值降低[16]。攻击行为和越轨行为由此大量产生。古斯塔夫·勒庞在其著作《乌合之众》中指出:约束个人的道德和社会机制在狂热的群体中失去了效力,“孤立的个人很清楚,在孤身一人时,他不能焚烧宫殿或洗劫商店。但是在成为群体的一员时,他就会意识到人数赋予他的力量,这足以让他生出杀人劫掠的念头,并且会立刻屈从于这种诱惑”[17]。

4.群体的助长作用。一个多世纪以前,心理学家特里普利特(Triplett,1898)注意到,自行车运动员在一起比赛时,他们的成绩要比各自单独和时间赛跑时的成绩好,由此他得出了他人在场能提高作业水平的结论[18]。这种社会助长作用(social facilitation)又称“观众效应”,它主要在喜好自我表现者的身上体现得较为突出。群体性事件中的骨干层一般有着个人英雄主义的情结,煽风点火,吸引更多的旁观者围观和加入,他的内心由此能获得极大的满足感。

(二)个体心理分析

1.个人的从众心理。从众不仅指与其他人一样地行动,而且指个人受他人行动(环境)的影响,即所谓的“变色龙效应”,用俗话说就是“随大流”的现象。谢里夫(Sherif,1935,1937)做过一个经典的从众实验:在一个黑暗的屋子里,对面15英尺的地方出现了一个小光点,这个光点不规则地动了起来。要受试者猜测光点移动的距离。在黑暗的屋子里无法作出准确的判断,受试者不大确定地说“6英寸”。另外邀请两位受试者参加。三人的估值各不相同且差距较大。但通过不断地重复实验,并在每次测验前把上一位的预测值告知下一位受试者,最后发现三位受试者的估值趋同。

行为间有相互传染的现象,个体会或多或少地努力调整自己,以使自己符合被公众所允许的行为方式,这在集群场景中是显而易见的[19]。在2008年的贵州瓮安事件中,出现了这样一种情况:有不少十几岁的小孩、学生向公安民警以及大楼投石块和点放大型烟花,问他们为何投石块,孩子们都说不知道,反正看到有人投他们就投。这些孩子的行为就带有明显的从众特点。有社会心理学家通过实验证明,在有他人在场的情况下,个人的活动能量明显超过个人单独活动情况下的能量,并且会更多地出现冒险的趋向[20]。若要这些孩子、学生单独实施这些行为,他们可能会出于恐惧、害怕被追责等心理而放弃,但是一旦有人做了“示范”,这种从众心理对他们的后续行为就产生了重要的激发作用。

2.个人的法不责众心理。群体行为导致个人的责任意识下降。群体人数越多,个体就会感觉自己负担的责任越小。群体性事件的参与者普遍存有“法不责众”的心理,主观上把自己正在实施的行为责任转嫁给群体,认为违法行为是以整体出现的,责任在众人,如果被追究,大家都有责任。换句话说,当人处在人群中时,他希望会分摊责任[21]。而自己在群体中是个无名氏,因此也不必承担责任。即使仅从数量上考虑,形成群体的个人“借势”也会感觉到一种势不可挡的力量,这使得个人敢于发泄。这种责任分散心理以及群体可以淹没个人的心态使群体中个体肩负的社会责任感大大削弱,并因此释放了个体非理性的欲望,使其更加肆意妄为,对自己的违法行为“理直气壮”,做出更多的过激行为。

3.个人的好奇心理。有这种心理的人一般起初是看热闹的围观者,与事件并无直接的利益关系。看到有事情发生,他们便聚拢起来,凑个热闹,在开始往往对事件本身抱着与己无关的无所谓态度,具有围观猎奇的心理[22]。鲁迅有一个典型的刻画——“颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着”。这些人一般易聚易散,但有时也会在围观过程中发生情绪变化,积极参与到群体性事件当中去,助长闹事者的嚣张气焰,造成事态迅速升级。

三、社会心理学视角下的群体性事件应对策略

群体性事件爆发之前总会有一些苗头,及时掌握群众的动向和民意是处理好群体性事件的有效手段,切忌等到事件从蚊子变成了大象,到了无可挽回的地步才“被动救火”。如此一来,便丧失了事件处置的主动权。许多官员存在着“怕”、“躲”、“瞒”的思想误区,并且受“治安综合治理一票否决制”的影响,很怕出现群体性事件导致自己官位不保,因此试图用“压”的方法来解决老百姓的利益诉求,经常出现老百姓一方“轰油门”,而地方政府一方“踩刹车”的矛盾。对此,笔者针对群体性事件中的民众心理因素,提出相应措施,以期对更主动更深入地预防和控制群体性事件提供参考。

(一)拓宽民众诉求渠道,消除群体失衡心理

“防患于未然”是解决各种问题最好的手段与思路。首先,建立一个网络沟通平台,完善官民对话机制,定期派出官方代表在平台上与群众互动,使得百姓在有利益诉求的时候,有专门的渠道来解决诉求。同时,加强网络舆情的监测,让官方及时掌握群众的思想动向,把握群众大致心理。其次,派出高素质的、群众基础好的政府工作人员或社区民警,定期地入户走访,与社区干部合作,做群众的思想工作,必要时逐户访谈。入户走访较易营造融洽和睦的氛围,使老百姓感觉到工作人员的诚意,比起在公共场所被动倾听民意更容易找到潜在问题的突破口。最后,搞好社区建设,对弱势群体及时予以关心和帮助,积极为其解决利益问题,从而消除民众内在的失衡心理,从根源上减少群体性事件发生的隐患。

(二)要重塑政府公信力,改变群体固有偏见

树立良好的政府形象,重塑政府的公信力,消除群众对政府机构根深蒂固的负面印象。这涉及两个心理学的理论,即“首因效应”和“晕船效应”。群体性事件发生后,政府或权威部门要在第一时间公布消息,辟清谣言,避免让小道消息占据上风,否则谣言在群众中会产生“首因效应”(即先入为主的情况),后面再听到的消息都会屈从于此前听到的消息。“晕船效应”最早由美国著名心理学家爱德华·桑戴克于20世纪20年代提出。他认为,人们的认知和判断往往只从局部出发,经过扩散而得出整体印象,往往以偏概全[23]。对一个人一件事的印象如果以前是正面的或负面的,那么以后所有关于这个人这件事的印象都会与初始印象保持一致。以2008年的贵州瓮安事件为例,由于瓮安事件前期的社会矛盾积累,政府形象不佳,当地百姓积怨很深,甚至对政府失去了应有的信任[24]。这些导致了当地许多老百姓怀疑甚至否定公安部门的鉴定结果,认为公安机关是在为政府“说话”,他们宁愿相信“李树芬是被奸杀的”,以致事态进一步扩大,矛盾迅速升级。政府公信力是群体性事件的“防火墙”,政府公信力越高,“防火墙”就越坚固,就越能有效地控制群体性事件的迅速蔓延[25]。所以要全方位重塑政府公信力,秉公执法,严肃执法,切实为民众利益着想,改变民众对于政府的偏见,消除民众“公安机关帮政府说话”的误解。

(三)及时进行心理干预,弱化群体助长作用

群体性事件的基本特征就在于其群体性,弱化其群众基础可以减少群体对个人的同化和助长作用,使个体从群体中分离出来,增强个体的社会责任感,从而减少群体性事件的发生。对此,可以考虑增设心理咨询中心,派受过专业训练的人员轮流值班,定期派驻专业的心理干预团队,通过专业的心理干预服务,倾听群众的诉求,抚慰群众的心灵,消除群众的失衡感和疏离感,以免消极情绪相互影响。另外,建立重点人员专门档案,以备在处置群体性事件时,有关部门更有针对性、更加高效地处理相关问题,使个人重回社会责任和社会道德的约束之中,弱化群体对个人的负面同化和助长作用。

(四)针对个体不同心理,厘清责任,区别对待

在群体性事件中,相当部分个体在群体性事件中存在着从众、侥幸或者好奇心理,这些人员为群体性事件提供了群体基础。针对这些人员,要区别对待,采取不同的策略来处理。

打击少数,团结多数,区分沟通对象,是处理群体性事件的基本原则。在处理群体性事件的过程中,对组织者、骨干分子与附和参与者适用不同的处遇原则。要敲打事件背后的谋划者、闹事现场上的骨干、煽风点火的人员,对首要分子和骨干成员要采取必要的强制措施;对于被动参与或被裹挟进去的、随声附和的、围观猎奇的人员,也要进行必要的训诫和法律法规教育,使参与人员意识到,危害公共秩序需要承担相应的责任,并不是“法不责众”,从而削弱和打消其盲目从众与好奇的心理。

(五)积极进行必要疏导,稳定处置参与人员

对于人数占据绝对优势的其他参与人员(即群体性事件的群众基础),要进行必要的疏导,主要需遵循以下原则。

首先,宜实不宜虚。很多群体性事件发生后,相关部门不是第一时间站出来解决群众的诉求,而是罢免相关责任人,或是开“空头支票”,做不切实际的训诫教育。这样做往往会加剧群众的情绪波动。应组织相关人员到现场,面对面地倾听群众的具体诉求,有针对地深入解决,力争做到“三不欠账”:不欠法律账——不符合法律态度的不表(维护法律权威),不欠政策账——没有政策依据的承诺不许(党及政府才是决策者),不欠经济账——不能兑现的“空头支票”不开(明晰公安机关的职责),以防止次生事件的发生。

其次,宜亲不宜疏。在事件现场不可使用“刁民”“泼妇”“法盲”等歧视性的标签词语,以免使群众情绪升级,造成警民对立,不利于妥善解决群体性事件。应找出群众代表,与群众代表定期面对面地沟通,在保证对话秩序的同时,通过代表了解广大群众的诉求与不满。只有以群众代表为桥梁,接触群众,亲近群众,使群众对政府部门有信任感,相信这样的政府是为人民服务的政府,群众才愿意以合法、合理的方式,对自己遇到的问题进行理性表达。

再次,宜和不宜急。在浙江省东阳市画水镇事件中,面对村民以堵路的方式表达自己不满情绪的公共危机,当地领导急于迅速平息事态,没有做任何思想工作舒缓群众的愤怒情绪,便直接采取强制措施,试图以高压态势平息事件,违背了群体性事件的“可散不可聚、可解不可结、可顺不可激”的基本原则[26],因而效果不好。相关部门一定要牢记,此时要给予群众极大的耐心,倾听他们的不满和苦楚,在情感上亲近群众,缓解群众的愤怒与不满情绪。

最后,宜疏不宜堵。美国社会学家刘易斯·科塞将包括集体行动等在内的社会冲突看成一种“社会安全阀”,认为它能够通过“冲突较量”化解和疏通社会矛盾[27]。所以面对群体性事件,不要完全戴着有色眼镜看待,而要让老百姓有话语权,有效发泄心中的不满,同时要一一解开百姓的心结,不让这种不满情绪相互影响,不在老百姓中留下任何心理隐患。

[1][美]戴维·波普诺.社会学(第11版)[M].李强,等,译.北京:中国人民大学出版社,2007:647.

[2]吕世明.警察对群众事件的应有认识[J].世界警察参考资料,1989,(6).

[3]黄凌娟.群体性事件概念之简析[J].公安教育,2007,(3).

[4]叶笃初,卢先福.党的建设辞典[M].北京:中共中央党校出版社,2009:359.

[5]王平生,陈秋玲.群体性事件的成因与对策[J].衡阳师范学院学报,2012,(4).

[6]何贵初,甘泽华.群体性事件的说服应对技巧[M].北京:中国人民公安大学出版社,2009:15.

[7]赵永琛.群体性事件应对与和谐社会构建[J].公安研究,2010,(9).

[8]王赐江.处置群体性事件需要新思维——广东“乌坎事件”启示[J].学术前沿,2012,(2).

[9]覃哲.大众媒介在环境信息公开中的功能[J].新闻爱好者,2012,(1).

[10][21][25]姜胜洪.网络谣言应对与舆情引导[M].北京:社会科学文献出版社,2013:164,163,257.

[11][13]吴开松,李华胤,徐晓晨.群体性事件的社会心理因素研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2014:7,114.

[12][美]罗伯特·K默顿.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心,等,译.南京:译林出版社,2006:388.

[14][美]克劳德·M斯蒂尔.刻板印象[M].韦思遥,译.北京:机械工业出版社,2014:21-22.

[15][18][美]戴维·迈尔斯.社会心理学[M].张智勇,乐国安,侯玉波,等,译.北京:人民邮电出版社,2006:217,209.

[16]储召红.群体性事件的社会心理学分析[J].公安研究,2010,(9).

[17][法]古斯塔夫·勒庞.乌合之众[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2015:38,53-54.

[19][德]伊丽莎白·诺尔-诺依曼.沉默的螺旋:舆论——我们的社会皮肤[M].董璐,译.北京:北京大学出版社,2013:110.

[20][加]马尔科姆·格拉德威尔.引爆点[M].钱清,覃爱东,译.北京:中信出版社,2014:14.

[22]陈美荣.群体性事件形成的社会心理因素分析及预防处置之策略[J].公安研究,2013,(5).

[23]吕美琛,刘建昌.群体性事件社会舆论引导机制建设研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014:240.

[24][26]何显明.群体性事件的发生机理及其应急处置——基于典型案例的分析研究[M].上海:学林出版社,2010:69,53.

[27]李昌庚.群体性事件的宽容与法理——维稳与改革的博弈与平衡[J].江苏社会科学,2012,(2).

责任编辑:时娜

D917

A

1009-3192(2015)06-0056-06

2015-09-25

宋润佳,女,山东威海人,中国刑事警察学院治安系硕士研究生,主要研究方向为治安学。