莫索湾凸起八道湾组储层成岩特征及孔隙演化研究

2015-12-13向宝力廖健德祁利琪张晓刚

王 剑,靳 军,向宝力,杨 召,廖健德,祁利琪,张晓刚

(新疆油田公司实验检测研究院,新疆克拉玛依 834000)

准噶尔盆地腹部侏罗系发现多个高效油气田, 但八道湾组一直没有大的突破。莫索湾凸起八道湾组因其埋藏深度较大,成岩作用较强,储层孔隙结构及物性较差,以往不作为重点区带研究。2012年11月该区莫21井侏罗系八道湾组一段获得高产工业油气流,显示出巨大的勘探潜力。但其储层性质的时空变化较大,成岩作用对储层的影响较大且各方面研究都不深入。因此,进行储层成岩作用研究,找出影响储层发育的控制因素,对有利储集相带的预测有重要意义。

1 地质概况

莫索湾凸起位于准噶尔盆地腹部中央坳陷带,北接莫北凸起、盆1井西凹陷,东至东道海子凹陷 (图1)。构造形态上为典型的“凹中凸”背斜,是有利的油气聚集区[1~3],可分为盆参2井区和盆5井区。

图1 莫索湾凸起地理与构造位置图Fig.1 Geographical and tectonic map of Mosuowan hump

该区八道湾组上部与三工河组整合接触,下部与三叠系为区域性不整合接触,总体上是由砾岩、砂岩、泥岩和煤层组成的旋回性沉积,自下而上粒径由粗到细再到粗,呈“哑铃状”,按旋回特征分为上、中、下3段,主要为辫状河及三角洲沉积。

储层岩性主要为中、细粒长石岩屑砂岩或岩屑砂岩,石英含量平均为36.6%,长石为19.4%,岩屑为44%,其中岩屑以凝灰岩为主。该区粒间黏土矿物含量平均为2%,主要为高岭石,占黏土矿物总量的38.7%,其次为伊利石、伊/蒙混层矿物和绿泥石。成分成熟度指数 (CMI)为0.58。碎屑颗粒磨圆度以次棱角状为主,总体表现为低成分成熟度、中等结构成熟度特征[4,5]。

2 成岩作用类型及特点

莫索湾凸起八道湾组主要成岩作用有压实作用、胶结作用和溶蚀作用3种。其中溶蚀作用能改善储层物性,是建设性成岩作用;而压实作用和胶结作用降低储层孔隙度、改变孔隙结构,为破坏性成岩作用。

2.1 压实作用

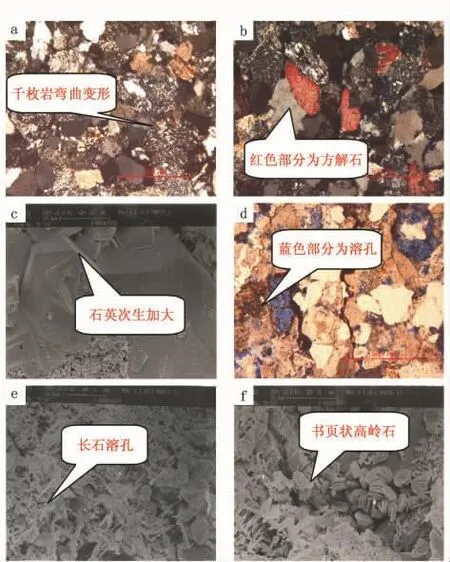

莫索湾凸起八道湾组岩石经历了较强的压实作用,碎屑颗粒间多为线性—凹凸接触。在强压实作用下,塑性岩屑如千枚岩、泥岩和云母片岩等弯曲变形呈假杂基的形式出现,导致粒间孔隙大幅度降低 (图2a)。

2.2 胶结作用

该区储层胶结物主要有方解石、铁方解石和硅质,还有少量的菱铁矿和白云石[6]。胶结类型主要为压嵌型。胶结物总量一般为0.5%~6.0%,少数样品达到10%左右。碳酸盐胶结物呈斑状不均匀分布 (图2b)。硅质胶结物以石英次生加大的形式产出 (图2c)。

胶结作用不仅减少了储集空间,而且还改变了储层的孔隙结构,使储层的粒间管状喉道变成“片状”或缝状喉道,影响了渗流性质,从而降低了储层的渗透率。莫索湾凸起八道湾组胶结物总量在平面上的分布具有东高西低的特征,如盆4井平均为1.4%,盆参2井达2.68%。

2.3 溶蚀作用

溶蚀作用可产生次生溶孔,改善储层的储集性能[7,8]。莫索湾凸起次生溶孔为深部储层主要的孔隙类型 (表1),溶蚀作用产生的孔隙类型包括粒间溶孔和粒内溶孔。

粒间溶孔主要是粒间胶结物和杂基物质溶蚀产生的孔隙 (图2d)。粒内溶孔主要是由长石颗粒和火山岩屑中长石组分的选择性不均一溶蚀所形成。长石溶蚀作用沿节理缝、双晶形成粒内窗格孔或蜂窝状溶孔,溶蚀完全者形成铸模孔 (图2e)。

图2 碎屑储层显微照片Fig.2 Micrographs of clastic rock

表1 孔隙类型统计表Table 1 Statistical table about pore types

盆参2井溶蚀作用相对明显,其4840~5250m段砂岩的溶蚀孔隙较发育。在该井孔隙度与深度的关系图中,砂岩孔隙度明显偏离正常趋势线。莫索湾凸起八道湾组为含煤系地层,砂岩的溶蚀现象较煤系地层更普遍。岩石薄片及扫描电镜观察发现,被溶蚀的主要为长石或岩屑颗粒,以及粒间的方解石胶结物。随着埋深增大,八道湾组烃源岩Ro大于0.5%时进入生油窗,生烃产生了有机酸和CO2,对长石等易溶物质进行溶蚀,溶蚀作用还产生大量的高岭石[9](图2f)。

3 成岩阶段的划分

前人一般将该区八道湾组划为晚成岩早期,本文根据成岩作用特点,结合埋藏史、热演化史、镜质组反射率等资料,按照应凤祥等2003年起草的成岩阶段的划分标准SY/T 5477—2003,将莫索湾凸起八道湾组储层的成岩阶段划为中成岩A1亚期 (图3)。

图3 莫索湾凸起八道湾组储层成岩序列及成岩阶段划分依据图Fig.3 Division basis of reservoir diagenesis sequence and diagenesis stage of Badaowan formation in Mosuowan hump

其主要标志为:①莫索湾凸起八道湾组古地温为100~130℃;②有机质热演化进入生油门限,处于低成熟阶段,镜质组反射率为0.41%~0.70%;③胶结物中存在铁方解石和铁白云石;④石英次生加大普遍;⑤黏土矿物组合以高岭石和伊利石为主,伊/蒙混层中蒙皂石含量为20% ~31%,属于有序混层;⑥原生孔隙较少,次生孔隙较发育,长石、岩屑和碳酸盐胶结物溶蚀现象普遍[10]。

4 储层孔隙度演化模式及控制因素

4.1 储层孔隙度演化模式

根据分选系数与原始孔隙度之间的函数关系(博里德公式)来计算砂岩的原始孔隙度。得出八道湾组储层样品分选系数平均为1.42,砂岩平均原始孔隙度为34.6%。

式中 φo——原始孔隙度,%;

So——分选系数的平方。

其中:

式中 P25——累计曲线上25%处所对应的颗粒直径,mm;

P75——累计曲线上75%处所对应的颗粒直径,mm。

研究区八道湾组储层埋藏较深,原始物性相对较差,后期成岩作用使储层物性有很大改变。一般来说,现今孔隙度=原始孔隙度-压实减孔-胶结减孔+溶蚀增孔。采用逐层回剥法,分别计算出了压实、胶结、溶蚀作用对孔隙的改变量。胶结减孔量为岩石薄片中胶结物所占面孔率,溶蚀增孔量按铸体薄片中溶蚀孔隙所占面孔率来计算。通过计算,该区压实作用所损失的孔隙度为21.34%~27.23%,平均为23.49%;胶结作用所损失的孔隙度为1%~4%,平均为1.32%;溶蚀作用增加孔隙度为0.02% ~0.64%,平均为0.29%。下图为其孔隙度演化模式 (图4)。

图4 莫索湾八道湾储层孔隙度演化曲线图Fig.4 Evolution curve of reservoir porosity of Badaowan formation in Mosuowan hump

4.2 控制因素分析

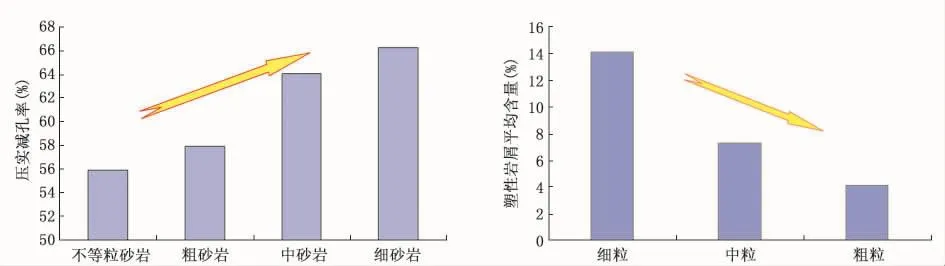

根据上述计算数据,莫索湾凸起八道湾组压实作用对储层孔隙度的改变最大。孔隙演化的主控因素为压实作用 (图5)。

压实作用对储层物性具有非常重要的影响,随着上覆地层不断增加,压实作用逐渐增强,碎屑颗粒间接触方式逐渐紧密,使储集空间变小,孔隙度、渗透率降低[11~15]。而压实作用的强度除了受埋藏深度的控制外,还受到以下几个方面的影响。

4.2.1 塑性岩屑的含量

图5 压实与胶结作用影响孔隙度评价图Fig.5 Evaluation map about the effect of compaction and cementation on porosity

塑性岩屑的含量对压实作用的影响非常大,其含量越高,压实作用越强[16]。一般来说只要岩石骨架中石英含量大于50%,塑性岩屑的影响就很小了 (据Scheres,1987)。研究区石英含量低于50%,塑性岩屑含量却较高,达到10%以上。通过对比分析盆5井区和盆参2井区塑性岩屑含量及压实减孔率 (压实减孔率=压实减少的孔隙度/原始孔隙度),盆参2井区塑性岩屑含量平均为5.65%,压实减孔率平均为65.56%;盆5井区的塑性岩屑含量相对较高,平均为11%,压实作用更强,压实减孔率平均为68.2%(图6)。

图6 塑性岩屑含量与压实作用关系图Fig.6 Relationship between plastic debris content and compaction diagram

4.2.2 碎屑颗粒的粒径

粒径对储层控制作用明显,粒径越小,压实作用越强,储层的孔隙度降低越多。原因是细粒物质中塑性岩屑含量较高,降低了抗压性,使之容易压实 (图7)。

图7 不同粒径砂岩与塑性岩屑含量及压实关系图Fig.7 Relationship among grain size,the plastic content and compaction diagram

4.2.3 碎屑颗粒的分选

分选越差,压实作用越强。孔隙度随分选程度变差而大幅降低 (据Fraser)。分选越差,分选系数越大。为了消除统计中深度、粒度对压实作用的影响,在平面上选取盆4井、莫13井同一深度细粒砂岩作对比。莫13井的平均分选系数为1.63,压实减孔率为65.71%;盆4井的平均分选系数为1.71,分选相对较差,压实更紧密,压实减孔率达68.18%(图8)。

图8 分选系数与压实减孔率关系图Fig.8 Relationship between sorting coefficient and compaction

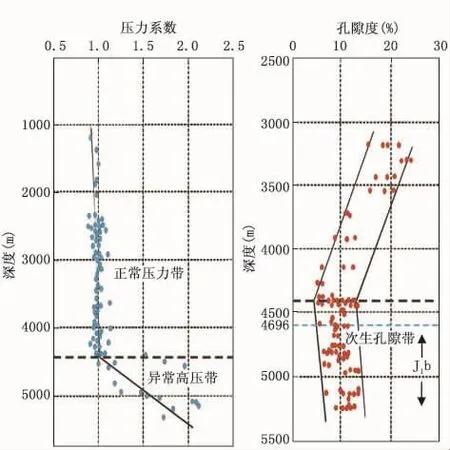

4.2.4 异常高压的影响

研究区八道湾组异常高压带的存在也影响压实作用[17~20]。在4500m以下,地层压力系数较高,最高能达到2.1左右,一定程度上抑制了压实作用,使孔隙得以保存 (图9)。在平面上,盆5井区八道湾组平均压力系数为0.98,为常压系统;而盆参2井区平均压力系数为1.65,为异常高压系统,压实相对较弱。

图9 盆参2井压力系数—深度及砂岩孔隙度—深度关系图Fig.9 Relationship of pressure coefficient,porosity and the depth diagram of Pencan 2 well

通过以上分析可知,莫索湾地区压实作用的主控因素分为内因和外因两类。内因即储层本身的岩矿特质,包括塑性岩屑含量、粒度、分选。研究区八道湾组岩矿特征使得储层更易于压实。外因为异常高压,其抑制压实,使得深部次生孔隙得以保存;另一方面,异常高压使得流体活动更为活跃,也增强了溶蚀作用。因此要将这几种成岩作用当作一个有机的系统来研究。

5 结论

(1)莫索湾凸起八道湾组储层岩性主要为中、细粒长石岩屑砂岩或岩屑砂岩。总体表现为低成分成熟度、中等结构成熟度的特征。

(2)成岩阶段为中成岩A1亚期,主要经历了压实、胶结和溶蚀作用。

(3)压实所减少的孔隙度平均为23.49%,胶结作用使孔隙度减少1.32%,而溶蚀作用使孔隙度增加0.29%。压实作用是储层孔隙演化的主控因素。压实作用主要受塑性岩屑含量、粒径、分选及异常高压的影响。

(4)莫索湾凸起盆参2井区相比于盆5井区塑性岩屑含量低、分选好、存在异常高压,压实作用相对较弱,为较有利储层发育区。

[1]王屿涛,雷玲,向英,等.准噶尔盆地重点区带石油储量增长规律及勘探潜力分析 [J].中国石油勘探,2012,17(4):8-14.

[2]衣怀峰,吴孔友,曲江秀.准噶尔盆地莫索湾地区构造特征及其演化 [J].油气地质与采收率,2005,12(4):1-3.

[3]尹伟,郑和荣,徐士林,等.准噶尔盆地中央坳陷带油气成藏过程分析 [J].石油与天然气地质,2008,29(4):444-452.

[4]门相勇,王峰,李雪峰.准噶尔盆地腹部深层碎屑岩储层次生孔隙特征及影响因素分析 [J].中国石油勘探,2011,16(4):14-19.

[5]胡海燕,王国建.准噶尔盆地深层相对优质储层发育机理——淋滤与溶蚀作用 [J].中国岩溶,2009,28(1):35-41.

[6]何生,杨智.准噶尔盆地腹部超压顶面附近深层砂岩碳酸盐胶结作用和次生溶蚀孔隙形成机理 [J].地球科学——中国地质大学学报,2009,34(5):760-768.

[7]张福顺,朱允辉.准噶尔盆地腹部深埋储层次生孔隙成因机理研究 [J].沉积学报,2008,26(3):469-478.

[8]金振奎,苏奎,苏妮娜.准噶尔盆地腹部侏罗系深部优质储层成因 [J].石油学报,2011,31(1):25-31.

[9]王芙蓉,何生,杨智,等.蒙皂石黏土矿物不正常转化的研究 [J].油气地质与采收率,2006,13(4):25-27.

[10]卢红霞,陈振林,高振峰,等.碎屑岩储层成岩作用的影响因素 [J].油气地质与采收率,2009,16(4):53-55.

[11]郑浚茂,庞明.碎屑储集岩的成岩作用研究 [M].武汉:中国地质大学出版社,1989:53-59.

[12]朱国华.碎屑岩储集层孔隙的形成、演化和预测[J].沉积学报,1992,10(3):114-121.

[13]朱国华,裘亦楠.成岩作用对砂岩储层孔隙结构的影响 [J].沉积学报,1984,2(1):1-14.

[14]A.帕克,B.W.塞尔伍德 [英].沉积物的成岩作用[M].武汉:中国地质大学出版社,1981:88-94.

[15]陈忠民.准噶尔盆地侏罗系深部气藏勘探的有利地质条件 [J].新疆石油地质,2001,22(4):291-293.

[16]贺振建,刘宝军,王朴.准噶尔盆地中部4区块储层主控因素 [J].油气地质与采收率,2007,14(2):54-56.

[17]徐志诚.准噶尔盆地侏罗系地层和岩性油气藏形成条件及勘探前景 [J].油气地质与采收率,2005,12(5):27-29.

[18]王芙蓉,何生,洪太元.准噶尔盆地腹部地区深埋储层物性特征及影响因素 [J].新疆地质,2006,24(4):423-428.

[19]王占国.异常高压对储层物性的影响 [J].油气地质与采收率,2005,12(6):31-33.

[20]文彩霞,李艳,张辉,等.流体封存箱与天然气成藏——以鄂尔多斯盆地苏里格气田为例 [J].中国石油勘探,2014,19(2):14-19.