鄂尔多斯盆地南部地区长7致密油储层特征

2015-12-13屈红军蒲仁海曹金舟郑艳荣董文武郭鹏戈

屈红军,蒲仁海,曹金舟,郑艳荣,董文武,郭鹏戈

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室/西北大学地质学系,陕西西安 710069;2.延长油田股份有限公司陕西延安 716000)

近年来,致密油的勘探开发已经得到了充分重视,关于致密油储层的概念和分类已经有大量论述[1~11]。鄂尔多斯盆地延长组长7油层组是中国著名的源储共生的湖相烃源岩及致密油储层[3~5],盆地西部地区长7油层组的勘探已经取得重大成效,但盆地南部地区长7油层组勘探和研究程度比较低,因此开展盆地南部长7致密油储层特征的研究,对明确盆地南部长7致密油储层的勘探潜力具有重要意义。目前针对鄂尔多斯盆地南部长7沉积物源前人已经做了大量研究工作[12~20],长7油层组成藏方面也有不少研究[21~23],但针对储层方面的研究却很少[24,25]。

在此综合铸体薄片、压汞分析、X-衍射全岩和黏土矿物分析、扫描电镜测试技术手段,对鄂尔多斯盆地南部地区长7储层的岩石学特征、物性特征、储层孔隙结构特征及有利成岩相等进行了综合分析评价。

1 储层岩石学特征

1.1 储层结构特征

研究区长7油层组储层岩石类型主要为浅灰绿色细砂岩;砂岩粒度较细,以细粒结构为主,粒径主要分布在0.09~0.24mm之间,平均粒径为0.15mm;砂岩结构成熟度较低,碎屑颗粒分选中等,磨圆较差,以次棱角状为主。

1.2 成分特征

1.2.1 骨架颗粒特征

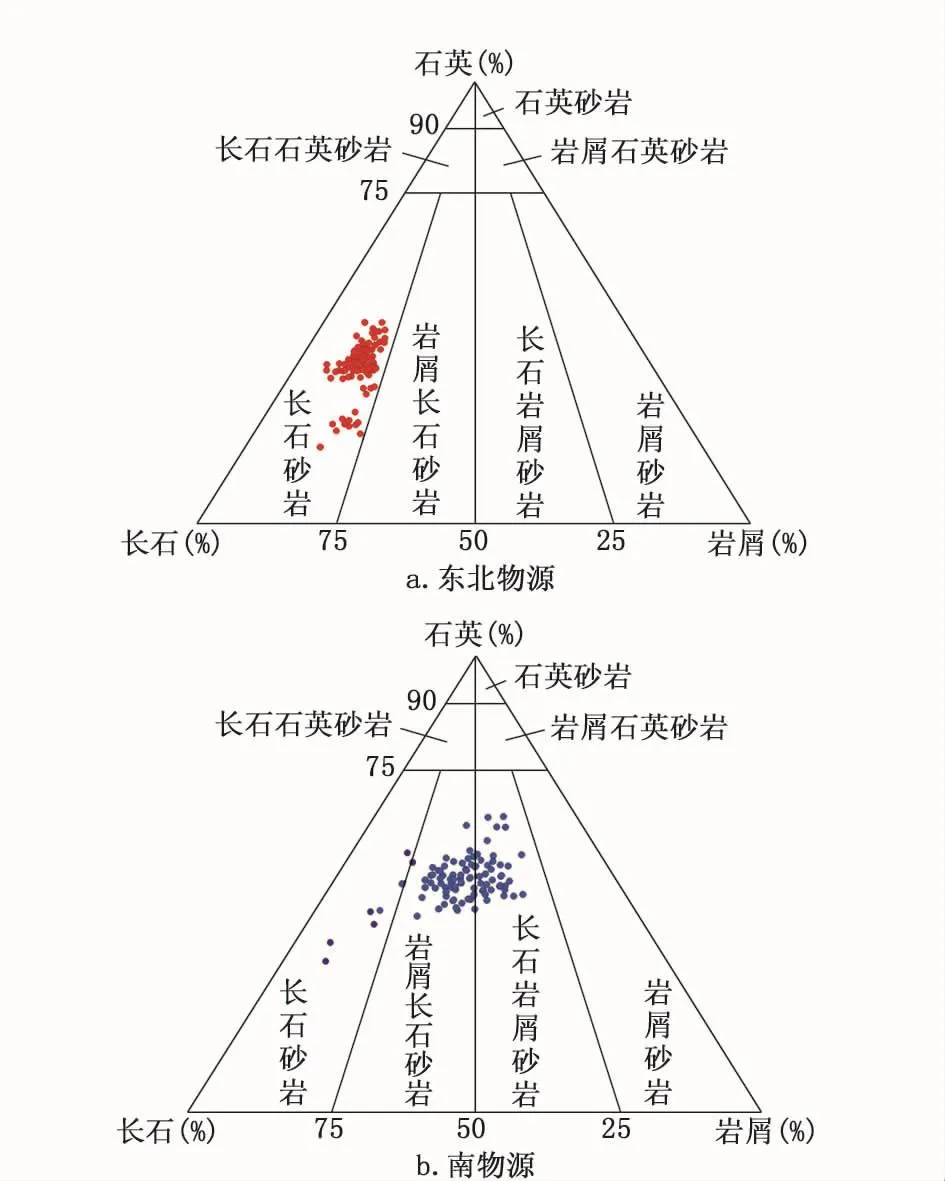

(1)研究区东北物源长7油层组砂岩碎屑颗粒成分为81.00%~90.00%,平均为86.11%,主要为长石砂岩 (图1a),统计表明:石英平均含量为34.95%;长石平均含量为50.76%;岩屑平均含量为9.29%,东北物源的特征是长石含量高。

(2)研究区南物源长7油层组砂岩的碎屑颗粒成分为78.00%~90.00%,平均为80.75%,以长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩为主,其次为长石砂岩 (图1b)。统计表明:石英平均含量为45.59%;长石平均含量为31.40%;岩屑平均含量为20.93%。相比东北物源的砂岩,南物源砂岩的石英和岩屑含量明显增加,长石含量降低。

图1 研究区东北物源和南物源长7油层组砂岩成分三角图Fig.1 Triangular diagram of sandstone components of Chang 7 reservoirs from northeast sources and south sources in the study area

1.2.2 填隙物特征

研究区长7油层组砂岩填隙物含量为10%~24%,平均含量为17.54%,填隙物以胶结物为主,杂基含量一般为3.8% ~8.6%;胶结物以(铁)方解石 (2% ~12%,平均值为4.7%)、绿泥石(1%~8%,平均值为2.6%)、伊利石 (1%~6.9%,平均值为2.4%)及伊/蒙混层 (1% ~5.4%,平均值为2.0%)为主 (图2)。

图2 长7储层胶结物组分直方图Fig.2 Histogram of cement contents in Chang 7 reservoirs

研究区不同区域胶结物类型差别不大,总体(铁)方解石含量最高,这就是长7储层非常致密的主要原因;但不同地区绿泥石含量不同,下寺湾地区和富县地区绿泥石含量高于伊利石和伊/蒙混层,英旺—黄陵地区和旬邑地区绿泥石含量相对伊利石和伊/蒙混层较低;高岭石胶结物仅在研究区局部地区发育,且含量较低 (表1)。

表1 研究区不同区域长7储层胶结物含量统计表Table 1 Statistic table of cement contents in different regions of the study area 单位:%

研究区不同类型胶结物特征简述如下:

(1)自生黏土矿物。研究区自生黏土矿物主要包括绿泥石、伊利石、伊/蒙混层和高岭石等。

①绿泥石:在研究区较发育 (图3a),含量一般较高,有两种存在形式,一种是包裹颗粒以薄膜状产出的绿泥石,另一种是填充孔隙的绿泥石。绿泥石薄膜对原生孔隙的保存有一定的建设作用,绿泥石薄膜包裹颗粒,阻止碳酸盐和石英的胶结,并在一定程度上降低了机械压实作用的影响,保留了原生孔隙,对储层有一定的保护作用。而填充孔隙的绿泥石则堵塞孔隙,降低了储层的孔隙度和渗透率。

②伊利石及伊/蒙混层:通常充填在粒间孔隙中,堵塞孔隙,降低储层的孔渗性能。研究区伊利石及伊/蒙混层含量较高,扫描电镜下可见层状、片状的原生伊利石,呈搭桥状、发丝状的自生伊利石及呈蜂窝状的伊/蒙混层 (图3b、图3c)。

③高岭石:是砂岩胶结物中最常见的富Al3+的自生矿物,研究区高岭石主要发育在旬邑地区和英旺—黄陵地区 (图3d)。

(2)碳酸盐胶结物。研究区位于长7沉积时期的湖盆中心部位,因此碳酸盐胶结物在全区比较发育 (图3e),主要以 (铁)方解石胶结为主,多以大片连晶胶结的形式填充孔隙,局部地区呈星点状及斑状连晶分布,由于该胶结物不易溶解,含量高的区域孔隙基本不发育。

(3)硅质胶结。硅质胶结主要表现为石英次生加大和石英自形晶体的孔隙式充填,石英次生加大虽然占据了一定的孔隙空间,但也提高了岩石的抗压实能力,总体来说有利于粒间孔隙的保存 (图3f)。

图3 研究区长7储层主要胶结物类型图Fig.3 Main cement types of Chang 7 reservoirs in the study area

2 储层孔隙结构特征

2.1 孔隙类型

鄂尔多斯盆地南部地区长7储层在成岩过程中形成了多种孔隙类型,主要包括原生粒间孔、溶蚀粒间孔、长石溶孔、岩屑溶孔、晶间溶孔、微孔、微裂缝孔等7种。由于研究区压实作用及后期成岩作用强烈,原生孔隙较少,在成岩过程中由溶解作用、破裂作用、成岩收缩作用等次生作用形成的次生孔隙发育,因此次生孔隙是研究区长7储层的主要孔隙类型。

2.1.1 储层孔隙类型

研究区长7储层总面孔率为0.1%~1.7%,平均值为0.28%,孔隙类型主要为溶蚀粒间孔、长石溶孔,分别占总孔隙的37.30%、35.5%,其次为原生粒间孔,占总孔隙的12.65%,岩屑溶孔、晶间溶孔、微孔和微裂缝孔分别占总孔隙的4.0%、0.95%、5.0%、5.70%。

(1)原生粒间孔:也叫残余粒间孔,指砂质沉积物在成岩过程中颗粒间孔隙被填隙物部分充填改造后形成的一类孔隙空间,该类孔隙在研究区比较发育 (图4a)。

(2)溶蚀粒间孔:以颗粒边缘及胶结物溶蚀为主,该类孔隙在研究区最为发育 (图4b)。

(3)长石溶孔:由长石颗粒内部溶蚀产生的的孔隙类型。该类孔隙在研究区比较发育 (图4c)。

(4)微孔:主要指高岭石、伊利石等自生胶结物中存在的晶间孔隙,孔径一般较小,但具有一定的连通性,是不可忽视的储集空间 (图4d)。

(5)晶间溶孔:指胶结物晶体内部发生溶蚀而形成的孔隙,晶体格架只有部分遭受破坏,形成的溶孔不规则且较小。该类孔隙在研究区不太发育 (图4e)。

(6)岩屑溶孔:指砂岩中岩屑被溶蚀而产生孔隙类型,该类孔隙在研究区相对不发育。

(7)微裂缝孔:微裂缝孔对储层的物性有良好的改善作用。在显微镜下和岩心中均发现有微裂缝孔的存在,面孔率一般较大 (图4f)。

图4 研究区长7常见孔隙类型图Fig.4 Common porosity types of Chang 7 reservoirs in the study area

2.1.2 配位数

配位数指薄片中一个孔隙和其他孔隙连通的喉道数,反映孔隙连通状况。显微镜下观察发现,孔隙整体连通状况较差,配位数多数为零,说明孔隙多数不连通;少数配位数为1~2个,即有少数孔隙连通 (图5)。

图5 研究区长7储层配位数频率直方图Fig.5 The frequency histogram of the coordination number of Chang 7 reservoirs in the study area

2.2 孔隙结构特征

储层的孔隙结构指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形态、大小、分布及其连通关系,是影响储层渗流特征和储集能力的主要因素。表征储层孔隙结构特征常用的主要参数包括排驱压力、最大连通孔喉半径、中值压力、中值半径、退汞效率、分选系数等。一般来说,排驱压力越小、最大连通孔喉半径越大、中值压力越小、中值半径越大、退汞效率相对越高,储层物性就越好,储集能力越好;而分选系数越大,说明孔隙分布越分散,孔隙结构非均质性越强,储层物性就越好。

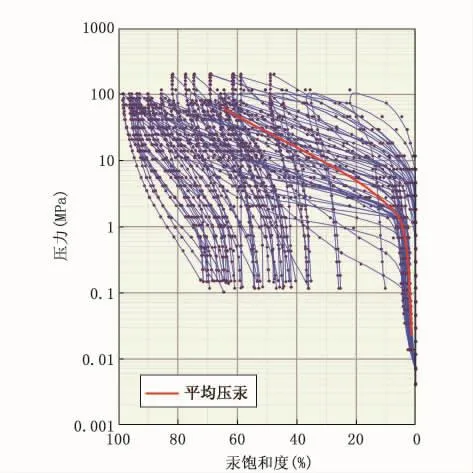

通过对鄂尔多斯盆地南部地区长7油层组58块储层样品和长8油层组14块储层样品的压汞分析表明,长7储层毛细管压力曲线特征总体表现为高排驱压力、细歪度、孔喉分选性较差、连通性较差的特征 (图6)。

从鄂尔多斯盆地南部地区长7储层压汞测得的孔隙结构参数 (表2)看出,长7储层特点为:

(1)排驱压力较高,平均值为3.17MPa,相应的最大连通孔喉半径为0.07~5.33μm。

图6 研究区长7储层压汞及平均压汞图Fig.6 Mercury injection and average mercury injection curves of Chang 7 reservoirs in the study area

(2)储层中值压力较高,分布范围在1.759~51.109MPa之间,平均为21.48MPa,相应的中值半径范围在0.02~0.43μm之间。

(3)孔喉分选系数主要分布在1.35~3.94之间,分选系数相对较小,储层物性相对较差。

(4)曲线歪度类型为细歪度,峰态为0.48~1.14,呈高尖峰曲线。

(5)退汞效率为22.37%~44.9%,平均为33.11%,孔喉连通性一般。

(6)储层最小非饱和孔喉体积百分数主要分布为10%~30%,个别样品为40%或50%,说明储层孔喉中小孔喉所占体积较大,储层物性差。

表2 鄂尔多斯盆地南部地区长7储层孔隙结构参数表Table 2 The pore structure parameter table of Chang 7 reservoirs in the southern Ordos Basin

从统计的实验结果数据及孔隙喉道分析可以看出,研究区长7储层平均喉道半径为0.11μm;薄片统计发现,研究区孔隙直径主要分布范围为10~50μm,平均为30.37μm,根据前人对延长组孔隙喉道分类标准,研究区长7储层主要为小孔、微喉道型。

2.3 孔喉特征与物性关系

研究区长7储层孔隙结构特征参数与孔隙度和渗透率之间存在一定的相关关系。

(1)长7油层组属较高排驱压力,排驱压力与孔隙度和渗透率呈负相关关系,但与渗透率的负相关关系要好于与孔隙度的负相关关系 (图7)。

(2)长7油层组中值压力变化大,中值压力一般大于10MPa,个别达到51.109MPa,说明储层较致密;中值压力与孔隙度和渗透率呈负相关关系,但与孔隙度的负相关关系要好于与渗透率的负相关关系 (图8)。

图7 长7油层组孔隙度和渗透率与排驱压力关系图Fig.7 Diagram of the porosity,permeability vs entry pressure of Chang 7 reservoirs

图8 长7油层组孔隙度和渗透率与中值压力关系图Fig.8 Relationship between the porosity,permeability and median pressure of Chang 7 reservoirs

3 物性特征

储层物性指的是储层的孔隙性和渗透性。研究区延长组长7储层实测孔隙度主要为6%~8%,平均值为6.83%;渗透率主要分布在0.1~0.5mD范围内,平均值为0.24mD(图9),总体为致密储层类型。

图9 研究区长7储层孔隙度、渗透率直方图及累计频率图Fig.9 The porosity,permeability and the cumulative frequency histogram of Chang 7 reservoirs in the study area

4 有利成岩相

通过对鄂尔多斯盆地南部地区长7油层组薄片鉴定、岩心观察、X-衍射黏土分析等资料的分析,结合前人研究成果,根据填隙物和孔隙发育特征,认为研究区主要发育长石溶蚀成岩相、绿泥石薄膜胶结原生粒间孔相和高岭石晶间溶孔相3种有利的成岩相 (图10)。

图10 研究区长7油层组有利成岩相类型图Fig.10 The favorable diagenetic face types of Chang 7 reservoirs in the study area

4.1 长石溶蚀相

该成岩相主要分布在胶结物和杂基含量相对较低的水下分流河道和浊积水道砂体中,发育大量长石溶蚀粒间孔和粒内孔,储层物性好,含油性较好,是研究区最为有利的成岩相带 (图10a、图10b)。

4.2 绿泥石薄膜胶结原生粒间孔相

研究区胶结物中自生绿泥石含量普遍较高,绿泥石一般围绕孔隙以薄膜状的方式产出,一方面增大了颗粒的直径,增强了岩石的抗压实能力,另一方面有效阻止石英自生加大,从而对储层原生粒间孔起到重要的保护作用。研究区绿泥石薄膜胶结原生粒间孔相主要分布在浊积砂体中,分布较均匀,是油气有利的成岩相带 (图10c、图10d)。

4.3 高岭石晶间溶孔相

该成岩相主要发育于高岭石含量相对较高的水下分流河道及浊积水道砂体中,砂体中发育大量的高岭石微孔、晶间溶孔以及高岭石溶蚀粒间孔,储层物性较好,是研究区较为有利的成岩相带 (图10e、图10f)。

5 盆地南部长7储层储集性能评价

根据前人对于常规储层及致密油储层评价及分类的研究,建立了鄂尔多斯盆地长7油层组与致密油有关的储层孔隙度和渗透率评价分类标准(表3)[2,5,9,11];通过研究区长 7 层储层储集性能的总结 (表4),认为研究区长7储层大部分属于非常规储层,仅少量属于特低孔、超低渗的常规储层 (表5)。根据鄂尔多斯盆地南部不同区域长7储层孔隙度、渗透率评价分类标准,对盆地南部长7储层储集性能进行分区评价,认为盆地南部下寺湾地区长7储层属Ⅰ类致密油储层,富县地区长7储层属特低孔、超低渗储层,英旺—黄陵地区和旬邑地区长7储层属Ⅱ类致密油储层 (表5)。

表3 鄂尔多斯盆地长7储层孔隙度、渗透率评价分类标准[2,5,9,11]Table 3 Porosity and permeability evaluation classification criteria of Chang 7 reservoirs in Ordos Basin[2,5,9,11]

表4 研究区长7储层储集性能表Table 4 Table of reservoir characters of Chang 7 reservoirs in the study area

表5 研究区长7油层组各地区储层储集性能评价表Table 5 Evaluation Table of reservoir characters of Chang 7 reservoirs at different regions in the study area

6 结论

(1)鄂尔多斯盆地南部地区长7储层属特低孔、超低渗储层及致密储层;岩石类型主要为浅灰绿色细粒长石砂岩,填隙物以 (铁)方解石为主,绿泥石、伊利石和伊/蒙混层次之,孔隙类型以溶蚀粒间孔、长石溶孔为主,原生粒间孔次之;

(2)鄂尔多斯盆地南部地区长7储层毛细管压力曲线特征总体表现为高排驱压力、细歪度,孔喉分选性及连通性较差;长7储层平均孔隙度为6.83%,平均渗透率为0.24mD,属小孔、微喉道型储层;有利的成岩相为长石溶蚀相、绿泥石薄膜胶结原生粒间孔相和高岭石晶间溶孔相。

(3)通过研究区长7层储层储集性能的总结,认为研究区长7储层大部分属于非常规储层,仅少量属于特低孔、超低渗的常规储层。

[1]贾承造,郑民,张永峰,等.中国非常规油气资源与勘探开发前景 [J].石油勘探与开发,2012a,39(2):129-136.

[2]贾承造,邹才能,李建忠,等.中国致密油评价标准、主要类型、基本特征及资源前景 [J].石油学报,2012b,33(3):343-350.

[3]姚泾利,邓秀芹,赵彦德,等.鄂尔多斯盆地延长组致密油特征 [J].石油勘探与开发,2013,40(2):150-158.

[4]杨华,窦伟坦,刘显阳,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7沉积相分析 [J].沉积学报,2010,28(2):254-263.

[5]杨华,李士祥,刘显阳.鄂尔多斯盆地致密油、页岩油特征及资源潜力 [J].石油学报,2013,34(1):1-11.

[6]邹才能,陶士振,薛叔浩.“相控论”的内涵及其勘探意义 [J].石油勘探与开发,2005,32(6):7-12.

[7]邹才能,陶士振,周慧,等.成岩相的形成、分类与定量评价方法 [J].石油勘探与开发,2005,35(5):526-540.

[8]邹才能,杨智,崔景伟,等.页岩油形成机制、地质特征及发展对策 [J].石油勘探与开发,2013,40(1):14-26.

[9]邹才能,杨智,陶士振,等.纳米油气与源储共生型油气聚集 [J].石油勘探与开发,2012a,39(1):13-26.

[10]邹才能,张光亚,陶士振,等.全球油气勘探领域地质特征、重大发现及非常规石油地质 [J].石油勘探与开发,2010,37(2):129-145.

[11]邹才能,朱如凯,吴松涛,等.常规与非常规油气聚集类型、特征、机理及展望—以中国致密油和致密气为例 [J].石油学报,2012b,33(2):173-187.

[12]陈全红,李文厚,郭艳琴,等.鄂尔多斯盆地南部延长组浊积岩体系及油气勘探意义 [J].地质学报,2006,80(5):656-663.

[13]陈全红,李文厚,郭艳琴,等.鄂尔多斯盆地南部延长组浊积岩体系及油气勘探意义 [J].地质学报,2006,80(5):656-663.

[14]李相博,刘化清,完颜容,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组砂质碎屑流储集体的首次发现[J].岩性油气藏,2009,21(4):19-21.

[15]石硕.陕北地区三叠系延长组长7油层组沉积体系研究 [D].西安:西北大学硕士论文,2008.

[16]田永强.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7沉积特征研究 [D].西安:西北大学硕士论文,2011.

[17]王若谷.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长6—长7油层组沉积体系研究 [D].西安:西北大学硕士论文,2010.

[18]杨华,窦伟坦,刘显阳,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7沉积相分析 [J].沉积学报,2010,28(2):254-263.

[19]朱宗良,李文厚,李克永,等.鄂尔多斯盆地南部晚三叠世物源分析 [J].高校地质学报,2010,16(4):547-555.

[20]付国民,赵俊兴,张志升,等.鄂尔多斯盆地东南缘三叠系延长组物源及沉积体系特征 [J].矿物岩石,2010,30(1):99-105.

[21]邓秀芹.鄂尔多斯盆地三叠系延长组超低渗透大型岩性油藏成藏机理研究[D].西安:西北大学博士论文,2011.

[22]张克银.鄂尔多斯盆地南部中生界油藏成藏动力学研究 [D].成都:成都理工大学硕士论文,2001.

[23]周黎霞.鄂尔多斯盆地延长组长7成藏控制因素分析及目标评价 [D].西安:西北大学博士论文,2012

[24]郭艳琴.富县探区延长组储层微观特征研究 [D].西安:西北大学博士论文,2006.

[25]李克永.鄂尔多斯盆地富黄探区延长组沉积体系与储层特征研究 [D].西安:西北大学博士论文,2011.