浅析劳动与资本的理性选择

2015-12-07蓝伟东何景伟

蓝伟东,何景伟

(丽水学院商学院,浙江丽水323000)

浅析劳动与资本的理性选择

蓝伟东,何景伟

(丽水学院商学院,浙江丽水323000)

经济是基于人们对产品使用价值的追求进而产生的实践活动。生产、交换和消费则体现人们对使用价值的追求,属于生产力范畴。分配则体现着参与生产过程中的各种要素对商品的分享,属于生产关系范畴,分配制度及其赖以形成的经济基础是社会主义社会与资本主义社会的根本区别。中共十六大提出的分配制度一方面逐步失去经济基础,另一方面各生产要素按贡献参与分配缺乏理论支持。在社会主义初级阶段,我们必须承认活劳动与固化活劳动共同创造价值,才能为“劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则”找到理论根据,遵循劳资协同经济发展模式,才能逐步挽回公有制经济的主导地位,真正实现“按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”,解放和发展生产力。

劳资协同;分配制度;固化活劳动

党的“十八大”报告指出:中国特色社会主义道路是实现途径,中国特色社会主义理论体系是行动指南,中国特色社会主义制度是根本保障,三者统一于中国特色社会主义伟大实践,这是党领导人民在建设社会主义长期实践中形成的最鲜明特色。回顾中国改革历程,1979-1993年,中国的经济改革实行增量改革,亦称“体制外优先”改革;1992年10月中共第十四次代表大会确定了建立社会主义市场经济的改革目标;1993年11月的十四届三中全会作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》;1997年9月中共第十五次代表大会作出的《报告》中指出,“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的基本经济制度;并且要求按照“一切符合‘三个有利于’的所有制形式都可以而且应该用来为社会主义服务”的原则,调整和完善我国的所有制结构;1994年以后,中国经济改革实现了整体推进,采取“整体推进、重点突破”的改革战略,开始为建立社会主义市场经济制度而进行全面的改革。[1]中共十六大明确提出:“确立劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”,但是该分配制度一方面逐步失去经济基础,另一方面各生产要素按贡献参与分配缺乏理论支持。

解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,是科学发展观最鲜明的精神实质。实践发展永无止境,认识真理永无止境,理论创新永无止境。秉着马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观在内的科学理论的指引,坚持劳动价值论,我们从社会再生产过程来重新认识社会发展与分配制度,为建设中国特色社会主义事业添砖加瓦,解放和发展社会生产力,逐步实现全体人民共同富裕,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。

一、社会再生产过程与分配制度

(一)社会再生产过程的自然属性

经济是基于人们对产品使用价值的追求进而产生的实践活动。诚如马克思所描述的生产—分配—交换—消费过程,生产、交换和消费则体现人们对使用价值的追求,是经济的自然属性,属于生产力范畴。生产环节是各要素参与使用价值的创造,“劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的惟一源泉。正像威廉·配第所说,劳动是财富之父,土地是财富之母。”市场制度及其使用价值基础与上层建筑制度没有丝毫的关系,计划与市场两种手段在社会主义社会与资本主义社会都可以用,而且可以单独使用,也可以结合使用。分配则体现着参与生产过程中的各种要素对商品的分享,是经济的社会属性,属于生产关系范畴,分配制度及其赖以形成的经济基础是社会主义社会与资本主义社会的根本区别。

(二)社会主义与资本主义在分配环节的分歧

社会主义在分配环节坚持劳动价值论,实行按劳分配,其经济基础是生产资料公有制,即全民对生产资料的共同所有;资本主义在分配环节除去劳动价值论,实行按生产要素分配,其经济基础是生产资料私有制。这种按生产要素进行分配的制度否定了劳动在生产过程的主体地位,放弃劳动创造价值这一基本理论,是有利于资本的,是维护剥削制度的。

这种分歧直接源于经济基础,更深层的原因却是根源于人与生俱来的“自私”天性。物竞天择,适者生存。理性的看待这种“自私”天性,我们找不到任何诘问之词。人们不

可能毫无理由的放弃各种既得利益,而有理由的放弃称为牺牲,所以才会存在劳资纠纷,存在斗争,存在革命。无产阶级通过武装革命取得胜利,建立政权,在公有制基础上建设社会主义,追求共产主义;而资产阶级通过武装力量维持自己的统治地位,维护私有制,维护自己的既得利益。建设社会主义的道路是漫长的,同样资本主义的生命力仍旧旺盛,除非发生无产阶级武装革命。

(三)按劳分配与按生产要素分配的冲突

人民群众是最朴素的,谁对我好就拥护谁,“自私”天性使然。这不仅取决于客观事实,更大程度上受主观感受的主导,故而才会发生“东欧巨变”,同时,资本主义国家几十年来无无产阶级武装夺取政权的胜利。在社会主义初级阶段,公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国的基本经济制度,相对应地决定了收入分配领域必然实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度(见图1),而不可能彻底实现社会主义要求的按劳分配,更不可能实行资本主义需要的按生产要素分配。

图1 历年来各国实施的分配制度示意图

中共十六大明确提出:“确立劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”该分配方式所确立的分配原则是符合现实的,却不符合社会主义性质的,因为资本、技术、管理等生产要素如何在社会主义社会与劳动平等的按贡献参与分配缺乏理论支持,而“按劳分配为主体”却逐渐丧失其经济基础。换个简单的说法,社会主义要求公有制与按劳分配是充要条件;而现在公有制是按劳分配的必要条件,而非充分条件,所以才会在公有制经济基础上结出“按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”的果。时至今日,该分配方式导致贫富分化日益严重,是不合时宜的,是不能适应社会主义市场经济发展的需要。

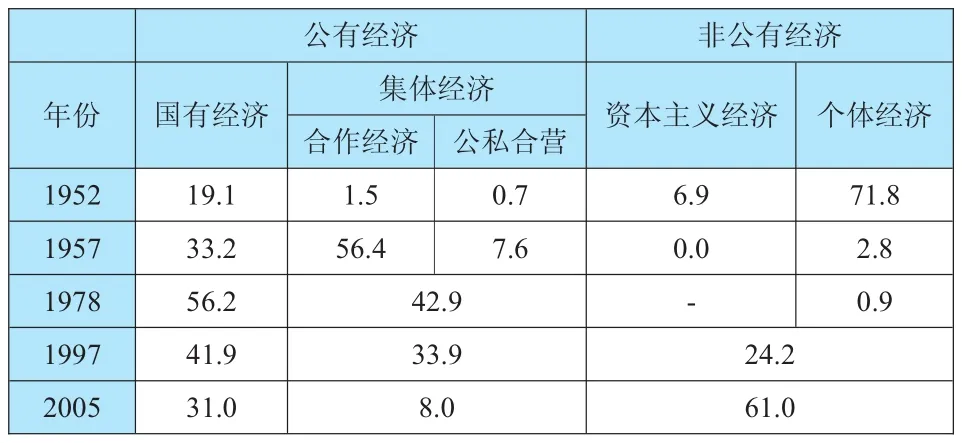

二、“按劳分配为主体”分配制度逐渐失去经济基础

按劳分配制度是建立在生产资料的共同占有基础上的。在原来的公有所有权体制下,资本和土地等生产要素作为公有资产是没有必要参与对产品(商品)的分享的。因此,分配制度是完全的按照生产过程中劳动的投入,天然的、唯一的私有产权,来进行分配的。而当前一个以混合所有制为基础的市场经济的轮廓呈现在人们的面前(见表1)。

进一步地分三次产业来看,农业当前未实现产业化,故家庭联产承包责任制基本上体现出按劳分配;第三产业尽管占GDP比重越来越高,但国有资本仍处于最关键地位且缺少相应数据,故未予讨论,但可以预见,随着“民进国退”政策的落实和服务业对外开放程度逐步提高,按劳分配会逐渐失去其经济基础;最后我们关注关系国计民生的第二产业(见表2)。

表1 各种经济成分比重变化表(%)[2]

表2 主要年份各种经济类型的工业总产值及其比重

在中国,国有部门和集体部门体现了劳动者对生产资料共同占有的性质。国有及国有控股经济在2010年只占全国工业总产值的22.46%,并呈逐步下降的趋势,尽管国家仍然控制国民经济命脉以及拥有全民所有制与集体所有制的经济基础,可以保证中国社会主义性质不会改变,但是按劳分配为主的分配制度已经逐步失去经济基础。所以,中国经济市场化过程就是处理在不改变生产资料共同占有的经济基础的前提下如何充分调动要素的效率来提高生产力的过程,国有企业改革的关键议题是保留所有权、收益权和处分权之后体现法人私有产权的占有权能不能发挥其效率的问题。

集体部门经济是部分劳动者对生产资料的共同占有,而非一种全民的公共所有权。集体经济占全国工业总产值的比重则由1978年的22.37%,1985年的32.08%,1990年的35.62%,至1994年达到峰值37.72%,到1998年仍有36.01%,随后一路迅速下滑,1999年为32.78%,2000年急剧降为11.23%,到2010年仅剩下1.25%(见图2)。农村集体经济组织更是名存实亡。集体经济的衰亡是值得我们深思的课题。

三、坚持劳动价值论和按劳分配制度,确定劳动对价值的分享

图2 1978-2010年集体经济在工业总产值中的比重

(一)工资是一种预付形式的价值分享

经典马克思主义劳动价值论坚持劳动创造价值,劳动并非商品而没有价值。或许因为人是活的,不能自降身份等同于物,那么敢问资本有没有价值?如果劳动没有价值如何参与价值的分享?我们需要正视劳动的使用价值和价值的客观存在,其使用价值表现为能够提供劳动力,其价值则表现为分享最终产品(商品)价值的能力,通俗点可以说成是劳动的报酬(非劳动力的价格);而分配制度就是劳动、资本、技术、管理等生产要素对最终产品(商品)价值的分享制度,或者说是各生产要素对价值或对交换所得的对等物(或表现为货币)的分配比例及分配形式。

根据资源稀缺性原则,劳动这种最普通、最易获得的生产要素并未获得与其他生产要素相应的地位。劳动对价值的分享的权利在现阶段很大程度上被剥夺了,而直接表现为工资,一种预付形式的价值分享,正如马克思所说的表现为劳动力的价格。显然,劳动的价值若只能以工资形式体现,就不能改变劳动者受剥削的命运。所以,要真正实现和贯彻按劳分配,就必须肯定劳动具有使用价值与价值,肯定劳动可以与资本、技术和管理等生产要素一样参与利润的分享。

(二)资源稀缺社会资本对技术、管理等其他生产要素的联合

生产过程得以正常的开展需要劳动、劳动资料(包括生产工具、技术、管理、土地等)和劳动对象等生产要素,而资本则是取得各种生产要素的成本,也可以说成是各生产要素的统帅。在资源相对丰裕的情况下,出于“自私”天性,资本是唯一的股东。其实,各种生产要素均具备“自私”天性(劳动对象因在生产过程中一次性消耗掉不予讨论),但因为劳动者与资本家的“自私”天性之间的矛盾最尖锐,故才会发生斗争。在资源稀缺社会,若资本家取得政权,资本会孤立劳动,即除去劳动之外的其他生产要素(即劳动资料)都可能成为股东;若劳动者获得政权,却极有可能把资本当作获得各种生产要素的成本,否认生产工具、技术、管理和土地(即生产资料)的,乃至资本的“自私”天性,生产力无法发展。所以说,资源稀缺社会资本对生产工具、技术、管理等其他生产要素的联合是一种基于“自私”天性的联合,是一种稳健的联合,但资本与劳动之间冲突会不断的破坏其生产力发展,不断地呈现出经济周期。中国经济腾飞30多年了,但也出现增长乏力的苗头,社会矛盾也存在激化的隐患。在社会主义初级阶段,如何缓和并消除资本与劳动之间的矛盾当为重中之重。

(三)活劳动与固化活劳动共同创造价值

根据十六大报告里“确立劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则”,在坚持劳动价值论的前提下,我们必须要为资本、技术、管理等生产要素找到与劳动共同分配商品价值的理论依据。经典马克思主义劳动价值论认为劳动创造价值,价值是人类无差别的劳动凝结。活劳动创造价值,商品包含的物化劳动不创造价值。显然,它不能够为当前的分配制度提供足够的理论支持。我们尝试从生产过程去寻找理论根据。

劳动资料是经济主体。经济主体是从事经济活动的人以及人与人结成的关系体,以个体经济主体、群体经济主体和社会经济主体的形式存在。把自己的劳动传导到经济客体。经济客体则是经济主体在经济活动中的对象。它包括作为经济客体的人、作为经济客体的自然界、作为经济客体的人化自然和作为经济客体的信息。它大体上包括:第一,直接作用于劳动对象的生产工具系统,即马克思所说的“骨骼系统”和“肌肉系统”;第二,发动这些生产工具进行生产的动力系统和能源系统;第三,为产品的运输、贮藏和其他目的所必需的辅助性的劳动资料,即马克思所说“脉管系统”;第四,把上述劳动资料结合起来的控制系统。劳动资料(特别是生产工具)的性质决定着经济主体与经济客体的结合状态。但马克思把劳动资料与劳动对象统一归为生产资料,仅具有物化的、有用的、具体的劳动,忽视了劳动资料与劳动对象的差异性。劳动资料与活劳动一样在生产过程中是多次转移的;活劳动只有与劳动资料结合才能作用于劳动对象。

固化活劳动,专门是指在生产过程中发挥价值创造作用却又事先以某种形式固化在一定产品(包括部分精神产品)当中的,只有与活劳动结合才能产生生产力的那一部分劳动。处在生产过程当中的骨骼系统、动力系统、脉管系统和控制系统都符合固化活劳动的特征,如管理模式以及制度等。固化活劳动作为抽象劳动存在比作为具体劳动的存在更能说明劳动所具有的社会性。只有如此,劳动、资本、技术、管理等生产要素才能在劳动价值论基础上实现按贡献参与分配。现阶段,完善生产要素按贡献参与分配可以尝试劳动“出资”或劳动“入股”的方式。企业的所有制形式上会出现更多的带有集体经济性质的混合所有制形式,但劳动“出资”或劳动“入股”部分只享有分配利润的权力。劳动的报酬则分成工资与“股息和红利”两大部分。

四、劳资协同经济发展模式与解放生产力

基于上述分析,我们可以构建出稳健的社会发展模式,可称之为劳资协同三角锥模式(见图2)。劳资协同三角锥

模式,是一种建立在无产阶级专政基础上,调和劳动与资本之间的矛盾,联合其他生产要素,充分提高全要素效率的经济发展模式。在此模型中,劳动与劳动资料分别以活劳动形式与固化活劳动形式结合后共同创造价值,共同分享价值。劳资协同取代原本对立的劳资关系,变敌对外部矛盾为人民内部矛盾,改变生产关系更大限度的为生产力发展服务,而非制约生产力发展。经济发展模式中劳动、资本、劳动资料和劳动对象才能各司其职,共同促进经济发展。劳动者才能当家作主人,资本也能实现增值。另外,从物理学上来说,三角锥是最稳定的结构。

图3 劳资协同三角锥模式

资本主义的社会再生产过程从自然属性上来说与社会主义的社会再生产过程并无二致。现提及的三角锥模式同样适用,只不过是劳动与资本的位置发生了变化。资本处于主宰地位,实现对劳动、劳动资料和劳动资料的控制,达到对劳动的剥削,甚至于对劳动资料中固化活劳动的无偿占有。这也部分的解释了发达资本主义国家拿什么换走了发展中国家的劳动。

所以,在社会主义初级阶段,我们必须承认活劳动与固化活劳动共同创造价值,才能为“劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则”找到理论根据,遵循劳资协同经济发展模式,才能逐步挽回公有制经济的主导地位,真正实现“按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”,解放和发展生产力。劳资协同并非任何形式的民主社会主义,而是由现阶段国情所决定的。

[1]吴敬琏.当代中国经济改革[M].上海:上海远东出版社,2004.

[2]王绍光.坚守方向、探索道路∶中国社会主义实践六十年[J].中国社会科学,2009(5).

[3]杜吉泽.经济哲学论纲[M].东营:石油大学出版社,1991.

[责任编辑:王鑫]

F249.24

A

1005-913X(2015)12-0022-04

2015-10-18

蓝伟东(1977-),男(畲族),浙江丽水人,讲师,硕士,研究方向:经济理论与外商直接投资;何景伟(1966-),男,浙江丽水人,副教授,研究方向:经济理论与金融投资。