应用叙事疗法对一起护生被害事件后不同学历层次护生干预情况分析

2015-12-05胡娟娟张晓昊

罗 健,胡娟娟,张晓昊,钱 英,孙 新

2013年7月,黑龙江省某医院实习护士护送一假装摔倒的孕妇回家时被诱杀,构成了一起“好心助人却惨遭杀害”的恶性事件,此事件令社会及舆论震惊,“好人做不得”的感叹在社会及舆论中一片哗然。此恶性事件在我院护生心里也引起了剧烈反响,此时恰逢医院准备在护生中启动“爱协和、比奉献、赛人文”的活动,以培养护生具有良好的“责任、奉献、仁爱”的职业品质。叙事疗法是通过倾听来访者故事,帮助其找出遗漏片段,使问题外化,从而引导其重构故事,以唤起其发生改变的内在力量过程[1]。叙事疗法能将问题与人分开,让问题是问题,人是人,通过问题外化拓宽叙事空间,从而实现对问题叙事的解构和重构[2]。社会现实与医院教育初衷形成了强烈的对比,在此严峻现实下,我院为了帮助护生正确认清此事件及树立正确的助人观,于2013年8月初针对此事件采用叙事疗法干预手段进行了一次集体干预,干预后采用自设调查问卷对干预结果进行了调查,现总结报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 2013年8月在我院实习的来自于湖南、江苏、山东、湖北4省共18个院校的321名护生,其中中专生38名(11.8%),专科生114名(35.5%),本科生169名(52.6%);男24名,女297名;年龄17岁~24岁(20.93岁±1.56岁)。

1.2 方法 将321名护生集中于本院学术报告厅,针对此事件专门进行集体心理干预。

1.2.1 如实暴露事件 笔者将事件经过及发展制作成多媒体,图文并茂,客观讲述了“花样天使遇害陨落”的经过及事件的发展,使所有护生直接暴露在该事件面前。

1.2.2 采用叙事疗法进行干预 按照叙事治疗的主要三大技巧——“使问题外化、解构、重写”实施集体心理干预[3]。

1.2.2.1 情感支持及外化问题 ①叙事问话、访谈:干预者采用“叙事”问话的方式挖掘其具有特殊意义的事件(如“当你看到护生被害的这个事件时,你的第一反应是什么?你此时心理是如何想的?”),现场访谈大家对此事件的真实感受与想法。②询问大家的集体感受:进一步询问更多人的感受,大家的集体感受可概括为恐惧、害怕、茫然、不知所措、气愤、苦恼、悲哀、悲凉、怀疑、否定社会。③再次核对、澄清大家的感受并总结问题:通过核对再次澄清了大家的集体感受,并总结出问题:此事件给每个人均造成了负性情绪,挫伤了大家帮助他人的积极性,现在大家害怕帮助他人,害怕自己碰上类似的事件。

1.2.2.2 解构 通过问题讨论、体验、启发性思考的方式进行解构干预。①确定了两个讨论及思考的主题:第1个主题——在好人受害事实面前,再碰到别人需要帮助时,你如何选择?第2个主题——此事件中,“好人与坏人”的结果有没有差异?第一个主题讨论的结果为:护生胡某被害事件让大家很害怕、很受伤,开始怀疑老师教导的“仁爱、奉献”到底对不对?②体验:请大家闭上眼、深呼吸几次后全身放松,将自己想象成是一个大腹便便的孕妇,在炎热的太阳下摔倒了,看见一个正好路过的人,求她扶自己起来→路人看了自己一眼,扭头却走了→继续闭着眼睛,体会此时自己心里的感受(保持20s~30s)后再睁眼→让大家说出自己意想体验后的感受,结果发现,每个人都选择明哲保身的态度会让自己感觉“无助、无情、受伤、可怜”。③第2个主题讨论的结果为:此事件中,“好人与坏人”的结果差异概括为:护生的死引起了社会上许多人的同情、怜惜、痛心,大家爆发出了对凶手强烈谴责及严惩的呼声,她的善良感动着许多人,并唤醒了公众的正义意识,许多人自发走上街头为她送行。凶手虽活着,但却众叛亲离,遭众人唾弃、等待着法律的严惩。对这两者结果差异的发现起先是被护生们遗漏及忽视的故事片段,但此时让护生看见后便“打开了包装”,开始解构了自己的原来认知[4]。

1.2.2.3 重写 通过启发性问题的思考与讨论进行新的自我认知的建构。此问题为:从胡某被害的事件中,我们究竟应该总结什么?针对此问题首先让护生安静思考3min。思考结束后集体展开讨论。大家分组讨论10min后进行总结,主要结果如下:①此事件是典型反面事件,但毕竟是个案,社会的主体是好的。②每个人因此事件而都采取明哲保身态度的话,每个人均会成为受害者,因为没有人会幸运得一生没有困难吗。③应该用善举唤醒更多的人坚持正义、互助,只有社会整体风尚改善了,每个人的安全系数才会增加。④帮人时不能光逞匹夫之勇或仅凭自己的热情去帮,而必须做好安全评估,在保障自身安全的条件下智慧地帮、理性地帮,并注意始终保持安全防范意识。

干预者肯定大家讨论结果中的积极认识,建构大家新的认知并确认,即从该护生被害的事件中真正应该总结的是:助人为乐永远应是一种被社会认可及称颂的行为,但在现阶段复杂的社会环境中,助人为乐也需要智慧,必须在保证自身安全的情境下理性地帮助他人,每个人都应该宣扬正义的、积极的思想与行为,营造健康的、符合伦理的社会风尚,只有社会整体意识提高了,个人的安全系数才会提高,即所谓有国才有家,有家才有自己。

1.2.3 问卷调查 采用自设调查问卷对干预后结果进行调查。该问卷采用专家咨询法请5位专家对问卷内容进行评议,内容效度为0.731,信度Cronbach’sα系数为0.783。此问卷包含对此事件的认知、对主流社会价值的认知及对助人观的认知3个维度共15个条目,主要调查干预后护生对于“该恶性事件”的认知和以后的助人态度,对每个问题的回答采用Likert 7级评分法,从“完全反对”至“完全赞同”分别计1分~7分。共发放问卷321份,回收有效问卷321份,有效回收率100%。

1.2.4 统计学分析 将所有数据资料输入SPSS20.0软件进行统计学分析,因学历包含有3个层次,即本科、专科、中专,故采取方差分析,学历之间的两两比较采用多重比较的方差分析,方差齐性检验结果显示条目2、9、14得分方差不齐,其余12个条目的方差齐。

2 结果

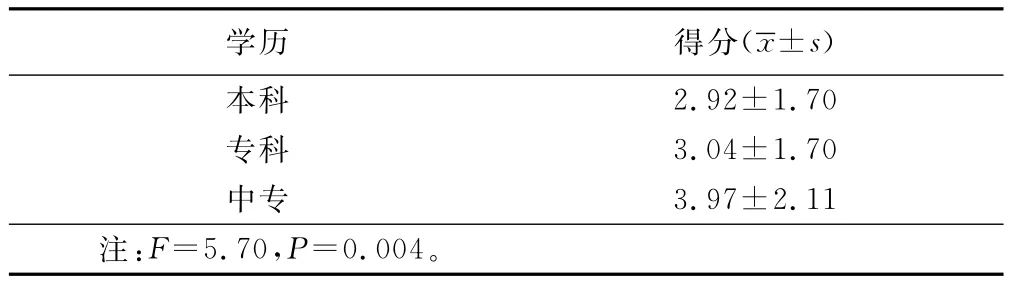

不同学历护生“我对社会主流价值开始产生怀疑”得分比较,差异有统计学意义(F=5.70,P<0.01),见表1。不同学历层次间相互比较结果见表2,条目2~15,不同学历护生得分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 不同学历护生“我对社会主流价值开始产生怀疑”条目得分情况

表2 不同学历层次护生“我对社会主流价值开始产生怀疑”条目得分比较

3 讨论

不同学历护生在接受干预后条目2~15得分不存在差异(P>0.05),说明学历层次在对此事件的认知维度及对助人观的认知两维度上均无差异。但在对主流社会价值的认知维度上,条目1(我对社会的主流价值观开始产生怀疑)得分存在差异(P<0.01);其中本科与中专比较(P=0.001),差异具有统计学意义。说明干预后在“我对社会主流价值开始怀疑”的认知条目上,本科生对此条目的认知明显高于中专生。究其原因,可能与中专生年龄小,思想不成熟、不稳定,更易受环境及事件的影响有关。本次干预的本科生年龄较中专生普遍大2岁以上,其心智也理所当然比中专生成熟。心智不成熟表现为以下几方面:①不耐心,不能抵抗眼前的欲望;②不自律;③经常被情绪所左右;④不愿学习、自以为是,没有归零的心态;⑤判断事物靠直觉,而不是以事实为依据;⑥做事不靠信念、靠人言[5]。心智不成熟常导致面对压力总会以不良情绪应对[6]。此恶性事件对于即将踏入社会的护生来说,是一种急性、过大的压力,对于心智不成熟的人来说,更易导致不良情绪及片面的认知,因此,中专生的心智不成熟容易引起其对社会主流价值产生怀疑。

本科生与中专生在“我对社会的主流价值观开始产生怀疑”的条目中,本科生得分2.92分±1.70分,中专生得分3.97分±2.11分,本调查按照Likert分级法从“完全反对”至“完全赞同”共分为7级,故本科生的得分结果更偏向于“反对”此观点,而中专生的得分结果倾向于中立即一半赞同、一半反对,本科生与中专生间的认知具有差异性。说明干预后中专生对社会的主流价值观产生怀疑的认知仍然存在,其原因可能与其学历低、对事物的客观认知的能力与水平低于本科生有关。同时,此结果也需要引起教师的高度重视,需要对中专生加强思想教育与引导,帮助他们走出此恶性事件的阴影,建立更健康、积极、理性的社会价值观,使他们具有良好的亲社会行为。良好的亲社会行为被认为是毕业生踏上社会能否良好适应的预测指标[7]。

[1] 赵君,李焰.叙事治疗述评[J].中国健康心理学杂志,2009,17(12):1526-1528.

[2] 周志英.叙事疗法对躯体形式障碍病人生活质量的影响[J].护理研究,2012,26(4A):909-910.

[3] 丁朝晖,王兰珍,许蕾.叙事治疗在老年心理咨询中的运用[J].心理医生杂志,2012,7(220):460-461.

[4] 卢玉兰.叙事治疗对产妇产后抑郁情绪的影响[J].国际护理学杂志,2011,30(11):1614-1616.

[5] 叶茂蓉.关注中职生心理健康教育 帮助中职生培养成熟心智[J].新课程学习,2013(3):166-167.

[6] [美]约翰·辛德勒.病由心生[M].杨玉功,等译.北京:中国言实出版社,2010:57.

[7] 陈井芳,黄金银,王小丽.浙江省高职院校新生紧急救护情境下亲社会行为现状分析[J].护理研究,2014,28(3C):1065-1067.