刑法的认同:问题、方法及机制

2015-12-02苏永生

摘要:在青海省的回族和撒拉族聚居区,近年来重婚习俗重新抬头,致使《刑法》第258条在该地区无法得到普遍认同。在刑法获得认同的方法上长期以来所坚持的规则论与决断论相结合的思维模式,无法实现刑法与民间规则的有效对话,且易在解决刑法认同问题上制造障碍。从青海省回族和撒拉族聚居区重婚习俗的运行情况来看,引入具体秩序论的思维,通过司法在国家制定法与民间规则之间建立沟通机制,是刑法获得认同的重要途径,同时也表明刑法认同在本质上首先应当是一种文化认同。

关键词:刑法认同 重婚罪 重婚习俗

中图分类号:DF61 文献标识码:A 文章编号:1673-8330(2015)06-0049-10

刑法的认同问题是我国当前刑事法治建设中的一个突出问题,集中表现为刑事立法越来越严密,但人们对刑法规范的信赖程度远远不够。造成这种局面的原因大致可以总结为两个方面:其一,由于近年来大面积的司法腐败和实践中出现的一系列冤假错案,致使人们对刑法产生了不信任;其二,我国刑法中不仅有很多移植的成分,而且理论上一直以来采用外来话语诠释刑法,在刑法与我国文化传统之间始终未能建立有效联系。其中,因第一个原因导致的刑法认同问题,已经引起了相关部门的重视,并通过立法和司法制度的建设,如刑法和刑事诉讼法的进一步修订,最高人民法院的证据制度、量刑规范化制度、案例指导制度等的逐步形成来加以解决。但是,由第二个原因引起的刑法认同问题,在刑事立法和司法上目前还没有解决措施,刑法理论上也未提出解决对策。

就刑法认同问题的解决而言,人们普遍看重刑事司法的公正性,因为司法不公正对刑法的损坏远远大于犯罪对刑法的破坏。然而,抛开刑法与文化传统之间的联系,仅仅通过推行司法公正,能否彻底实现刑法的普遍认同呢?假如因民间规则(如习俗)与刑法发生冲突而导致刑法无法得到普遍认同时,如何解决刑法的认同问题呢?本文通过对一个重婚习俗的调查研究,旨在表明在刑法与文化传统之间建立有效沟通机制是刑法获得普遍认同的重要途径,而且刑法的认同首先应当是一种文化认同。

一、重婚习俗折射出的刑法认同问题

我国实行一夫一妻的婚姻制度。早在1950年4月13日颁布实施的《中华人民共和国婚姻法》第1条就规定:“……实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”现行《婚姻法》重申了这一制度,根据《婚姻法》第2条第1款的规定,实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度;根据第45条的规定,对重婚的,依法追究刑事责任。根据《刑法》第258条的规定,重婚罪是指有配偶而重婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的行为;犯重婚罪的,处2年以下有期徒刑或者拘役。但是,一夫一妻制在我国部分地区仍然没有得到有效贯彻实施。例如,在青海省的回族和撒拉族聚居区,曾经盛行的重婚习俗近年来重新抬头,给婚姻法和刑法的贯彻实施制造了障碍。

自2011年以来,笔者对青海省回族和撒拉族聚居区的重婚问题加以关注,并主要在化隆回族自治县和循化撒拉族自治县以及西宁市城东区进行了调查研究。之所以选择这些地区,一是因为笔者曾在这些地区生活和学习了近20年的时间,对该地区的社会生活背景比较了解,不论在调查对象的选择上还是在个人访谈、问卷调查等调查方法的运用上,都能够做到有的放矢;二是因为通过笔者多年的观察,与其他地区相比较,这些地区的重婚问题相对严重一些。为了获得对重婚现象的整体把握,笔者对化隆回族自治县司法局的一位工作人员进行了访谈,以下是2014年8月的部分访谈记录:

问:在化隆地区,重婚现象是否很严重?

答:在我们这个地方,人们有钱了之后主要是做两件事:一是把自己的房子盖好;二是娶多个媳妇。重婚在各个地方的情况不一样,在比较富裕的乡镇,搞重婚的大概能占到1/3,在比较贫穷的地方,则相对要少。从整个化隆来看,近年来各个乡镇的经济都发展起来了,所以重婚现象几乎在各个乡镇都存在。

问:重婚现象主要发生在城镇还是乡村?

答:一般而言,在城镇搞重婚的要比乡村多,但乡村也有。而且,在脑山(即偏僻的山村)里搞重婚的也有,不过一般都很难发现。去年我们在群科镇的一个村子里调查时发现,有一个人在家里造枪,娶了三个媳妇。

问:人们有钱之后为什么就想娶多个媳妇呢?

答:主要是宗教原因,娶多个媳妇在伊斯兰教上是合法的。另外,媳妇多了也证明自己家的势力比较大,比较有钱。

问:在化隆地区,重婚现象一直是这么严重呢,还只是近几年的事?

答:过去,人们生活比较困难,所以重婚现象相对来说比较少。近几年,国家政策宽松了,人们大多跑到外地做生意挣了钱,回家就娶多个媳妇了。

问:重婚的都是一些什么人?

答:一般是经济实力比较强且在宗教上有一定地位的人。

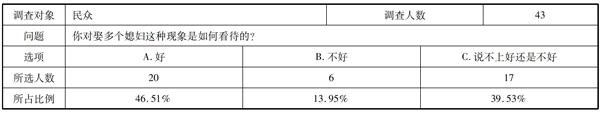

① 需要说明的是,为了增加调研结果的可信度,在这次调研中,我们利用一次宗教活动随机选取了调研对象,即在所有参加宗教活动的人当中,共发放了50份问卷,收回了43份,并依据这43份问卷总结出调研结果。

从以上访谈可以看出,在青海省化隆县,重婚问题是比较严重的,原因主要有两个方面:一是具有较强的经济实力,娶的媳妇多标榜其具有较高的经济地位;二是对伊斯兰教教义的解释和理解是导致重婚现象发生的观念层面的重要因素,而且,这一因素的作用力似乎大于经济因素的作用力,因为经济实力并不强但娶了几个媳妇的也大有人在。

笔者在循化撒拉族自治县宗教氛围比较浓厚的街子镇进行了问卷调查,①从调查结果来看,人们大多对重婚采取默认乃至赞许的态度,而且,很多人并不知道重婚是违反国家法律的(见下表)。

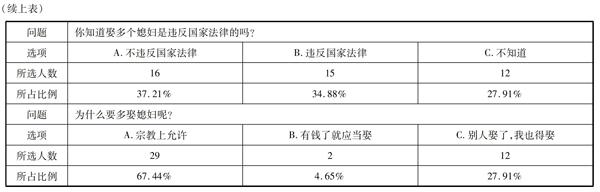

在青海省化隆县和循化县,除了回族和撒拉族之外,还有其他民族,如汉族、藏族等,值得一提的是,生活在该地区的其他民族,重婚的人寥寥无几。这也印证了由于宗教的影响,使重婚得到了回族和撒拉族民众的广泛认同。笔者也就此问题在化隆回族自治县巴燕镇做了问卷调查(见下表)。②

② 需要说明的是,这次调查是我们利用在化隆县巴燕镇进行的一次宗教活动来完成的。由于处于农忙季节,参加宗教活动的人比较少,其中老人居多,而且很多老人属于文盲,需要在我们的协助下填写问卷,所以调查人数相对少。但是,整个调查的随机性保证了调查的客观性和可信度。

③ 阿訇,是波斯语,意为“老师”或“学者”,穆斯林一般把主持清真寺宗教事务的人员称为阿訇。阿訇一般是清真寺的教长,在宗教上具有较高的地位。

④ 我国刑法理论通说认为,重婚罪侵害的客体是一夫一妻制的婚姻关系。参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2011年版,第491页。从刑法与婚姻法的关系来看,这种解释不无道理,但显然不符合重婚罪在刑法分则体系中的地位。

⑤ 参见黎宏:《刑法学》,法律出版社2012年版,第700页。

⑥ 参见周光权:《刑法各论》,中国人民大学出版社2011年版,第70页。

可见,伊斯兰教教义为青海省回族和撒拉族聚居区重婚习俗的存在提供了重要的观念支撑,人们大多是通过了解《古兰经》而获得对重婚的态度,进而对重婚习俗给予相当程度的认同。

根据《刑法》第258条的规定,重婚罪是一种非亲告罪,即不论被害人是否告诉、是否同意起诉,人民检察院均应当提起公诉的犯罪,然而,令人不解的是,面对青海省回族和撒拉族聚居区较为普遍的重婚现象,司法机关并未采取有效措施,进入司法程序接受司法处理的几乎没有。根据笔者多年的观察和分析,原因主要包括以下两个方面:

第一,重婚罪没有明确的保护法益,重婚案件中也没有明确的被害人,致使该类案件由于缺乏被害人的诉求而难以获得司法上的处理。在我国现行刑法中,重婚罪是属于侵犯公民人身权利、民主权利罪中的犯罪,因而,该罪侵害的法益应当是公民的人身权利。④有学者把侵犯公民人身权利、民主权利罪分为侵犯生命、健康的犯罪,侵犯妇女、儿童性自由和身心健康的犯罪,侵犯他人人身自由的犯罪和侵犯他人人格、名誉的犯罪四类,把重婚罪置于第四类犯罪中加以论述,并且指出,重婚罪不仅损害重婚者原有配偶的合法权益,也会妨害家庭的稳定,影响未成年子女的健康成长。⑤还有学者指出,重婚罪是对婚姻家庭关系的破坏,其侵犯的是合法配偶的婚姻权利和人身权利。⑥这似乎表明,重婚罪的行为对象是行为人合法配偶。但是,在重婚罪中行为人的合法配偶的权利就一定会受到侵害吗?婚姻权利究竟是一种什么样的权利?一夫一妻是否属于婚姻权利?重婚罪到底侵犯了哪一种人身权利?这些问题在理论上都不甚明确,而且事实上也很难说清楚。

在青海省的回族和撒拉族聚居区,重婚是得到集体意识广泛认同的一种社会现象,⑦因而重婚不被认为侵犯了任何人的利益。从理论上讲,重婚案件的被害人主要是夫妻关系中没有重婚的一方。然而,在青海省的回族和撒拉族聚居区,由于受集体意识的影响,妻子们很少认为丈夫的重婚行为会导致自己的权益受损,她们之间大都能够和谐相处。在这种情况下,理论上所设定的重婚罪的被害人就基本上不存在了。因而,对于重婚问题,因为没有被害人的诉求,也不会影响到国家政治与社会稳定,所以司法机关也就采取了不闻不问的态度。在这个意义上,青海省的回族和撒拉族聚居区的重婚现象是执法不严的结果。

第二,司法解释对重婚罪相关问题的解释与说明,致使司法机关怠于处理重婚问题。1994年12月14日,最高人民法院发布的《关于〈婚姻登记管理条例〉施行后发生的以夫妻名义非法同居的重婚案件是否以重婚罪定罪处罚给四川省高级人民法院的答复》指出:“新的《婚姻登记管理条例》(1994年1月12日国务院批准,1994年2月1日民政部发布)发布实行后,有配偶的人与他人以夫妻名义同居生活的,或者明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居的,应当按重婚罪定罪处罚。”这一司法解释将事实婚解释为重婚罪中的结婚。其中,“有配偶的人”是仅指因登记结婚而有配偶,还是同时包括因事实婚而有配偶?换言之,先有法律婚后有事实婚、先有事实婚后有法律婚以及前后两个都是事实婚的情形是否均构成重婚罪,并不明确。对此,最高人民法院在“方伍峰重婚案”的裁判理由中指出:事实婚仍可作为重婚罪的构成要件;所谓“有配偶的人”,应理解为已经依法登记结婚的人;对未经依法登记而以夫妻名义共同生活的人,不能称之为“有配偶的人”。因此,已经登记结婚的人又与他人以夫妻名义同居生活的,或者明知他人已经登记结婚,还与之以夫妻名义同居生活,今后同样构成重婚罪。对于先有事实婚又与他人登记结婚和同时与两个以上的异性之间形成事实婚的,则依法不构成重婚罪。⑧

根据笔者的调查,在青海省的回族和撒拉族聚居区,上述三种情形都存在,而且以先有法律婚后有事实婚和前后两个均为事实婚的情形居多。因为在该地区的回族和撒拉族看来,婚姻成立的关键在于宗教上的许可,而不是在婚姻登记机关进行登记;甚至有的人在婚姻登记机关登记之后,因各种原因而未能举行宗教仪式的,也不算婚姻关系成立,不以夫妻关系名义共同生活。根据前述司法解释,重婚罪的成立以先有法律婚为前提,因而发生在青海省回族和撒拉族聚居区的很大一部分第一个婚姻为事实婚的重婚行为无法得到追究。

青海省的回族和撒拉族聚居区重婚现象比较严重的事实,表明《刑法》第258条得不到该地区民众的普遍认同。在当地,部分民众并不了解《刑法》第258条的规范内容,即使了解该条之规范内容的人,基于对重婚习俗的认同而有意规避了该条规定。这种情况的存在,不仅使刑法规范的有效性得不到维护,还会给人们不遵守刑法提供了范例。因而,该地区的刑法认同问题是一个应当认真对待的问题。

⑦ 根据笔者的观察,这显然主要是男人的广泛认同,但在一个男人掌握家庭和社会权力且普遍盛行重男轻女观念的社会里,男人的普遍认同在很大程度上就是普遍认同的全部;相应地,男人的集体意识在很大程度上就被认为代表了集体意识的全部。

⑧ 参见最高人民法院:《刑事审判参考》(第2辑),法律出版社1999年版,第17页。

⑨ [德]卡尔·施密特:《论法学思维的三种模式》,苏慧婕译,中国法制出版社2012年版,第45页。

二、刑法获得认同的方法:对规则论和决断论的审视

德国法学家施密特曾经把法学思维模式区分为规范论、决断论和具体秩序论三种。规范论的思维模式认为,法律来自于一种规则,自然法学正是这种思维模式的体现;决断论的思维模式认为,法律来自于一种决定,主要是主权者的命令,分析法学接近这种思维模式;具体秩序论的思维模式认为,法律来自于一种秩序,历史法学和社会法学体现了这种思维模式。他还指出:“所有法学思维都和规则、决定、秩序与形塑等概念密切相依。然而,用以延伸出所有其他概念的、法学理解上的最终概念,却只能从中选择其一:一项规范(Norm)(在规则或法规的意义下)、一个决断(Dezision),或一套具体秩序。”⑨在施密特看来,虽然法学理解上的最终概念只能来自于一项规范、一个决定或者一个具体秩序,但是法学思维都离不开规则、决定以及具体秩序等概念。事实上,人们只是为了理论研究上的方便才对研究对象进行各种各样的划分,但研究对象本身并非划分的结果。“法律是一个带有许多大厅、房间、凹角、拐角的大厦,在同一时间里想用一盏灯照亮每一间房间、凹角和拐角是极为困难的,尤其当技术知识和经验受到局限的情况下,照明系统不适当或至少不完备时,情形就更是如此了”。⑩从法学的发展历史来看,自然法与实证论之间的对立最终以谁也说服不了谁而告终,使得人们不得不绕开这一论争而寻求“第三途径”。B11因而,企图用规则论、决定论和具体秩序论中的任何一种思维模式来解释法律,都是片面的。从法律实践来看,合理的法律决定(包括立法决定和司法决定)绝非应当仅仅是遵循一种思维模式而做出的,而毋宁是多种思维折中的结果。然而,从我国的刑事法律实践来看,在刑法得以认同的思维路径上着重强调规则论与决断论的结合,具体秩序论的思维在很大程度上被忽视了。一方面,在我国的刑法学研究中,作为秩序论思维之集中表现的文化与社会人类学的研究方法始终未能得到广泛采用;另一方面,在我国的司法实践中,通过刑事制定法规范来压制民间法规范的压制理念还没有从根本上得到清理。B12

规则论的思维模式在我国刑事法律实践中主要表现为两种倾向:一是强调刑法规范的抽象意义,不注重从社会事实中去理解刑法规范;二是以刑法规范为参照,要求对民间规则进行改造。从刑法与青海省回族和撒拉族聚居区重婚习俗的现实关系来看,这两种倾向均极为明显。

笔者的调查结果显示,虽然重婚现象在青海省回族和撒拉族聚居区大量存在,将重婚现象作为刑事案件并进行司法处理的则寥寥无几。出现这种情况的直接原因或者是司法者从一开始就没有重视这一问题,B13或者是司法者在改造重婚习俗失败后对重婚现象采取了有意回避的态度。但无论哪一种情况,都说明刑法没有与重婚习俗深入接触,致使《刑法》第258条与重婚习俗之间处于“缺乏理解的对抗”之中。之所以这样说,是因为在这种对抗中,刑法的适用者没有深入了解重婚习俗发生的真正原因,更没有据此寻求解决问题的方式和方法;与此同时,由于法制宣传不够深入,B14重婚习俗的遵循者也没有深入了解刑法。B15

⑩ [美]E. 博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第217页。

B11 参见[德]阿尔图·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2011年版,第46—47页。

B12 参见苏永生、吴飞飞:《法律边疆地区的刑罚思维方式研究——文化与社会人类学的考察与分析》,载《吉林大学社会科学学报》2015年第1期。

B13 根据《刑法》第258条的规定,重婚罪的最高刑罚为2年有期徒刑,属于典型的轻罪。因而,司法机关为了重点打击重罪而从一开始就不重视重婚问题的情况,则完全有可能存在。

B14 事实上,对于法制宣传而言,法律的严格执行和适用的效果往往比单纯口头讲法或者让人们通过阅读书面材料学法要好得多。

B15 要求刑法深入了解重婚习俗是刑法实施所应当做到的,但没有理由要求重婚习俗深入了解刑法。因为重婚习俗是刑法改造的对象,而不是相反。既然刑法要改造重婚习俗,那就应当做到“知彼知己,百战不殆”。

B16 [美]R. M. 昂格尔:《现代社会中的法律》,吴玉章、周汉华译,译林出版社2001年版,第47页。

B17 参见苏永生:《“赔命价”习惯法:从差异到契合——一个文化社会学的分析》,载《中国刑事法杂志》2010年第7期。

“刑法没有深入了解重婚习俗”这一现象,正彰显了规则论的思维模式。规则论的思维模式在美国著名学者昂格尔的如下论述中可谓体现得淋漓尽致:“与成文法相比,习惯法特别不准确。它们适用于狭窄限定的各类人和关系范畴而不是极其普遍的各阶级。它们不可能被归纳为一套规则,使之法典化则意味着令其面目全非。”B16在此,规则论以规则所具有的抽象的形式合理性而自居、自大乃至自傲,根本没有把具有地方性和民族性的习惯法放在眼里。正是在这种思维指导下,刑法失去了与民间规则沟通的主动性。不仅如此,规则论的思维模式从一开始就赋予刑法以压制性的力量,刑法往往通过压制个人的行为间接地实施着对与其不一致的民间规则的压制,而不顾民间规则存在的社会文化背景,也不管民间规则合理与否,这才是刑法的真正目的。由此看来,规则论思维无视民间规则的态度,是刑法与重婚习俗无法深入接触并达至对话的重要因素,进而使刑法无法有效改造重婚习俗。

之所以强调刑法对民间规则的压制,一个极为重要的理由是:民间规则是非正式的、落后的制度。在这种理论指导下,不仅民间规则本身的合理性被抹去了,而且其存在的真正原因也被有意遮蔽了。例如,在对青海藏区盛行的“赔命价”习惯法的改造过程中,不仅“赔命价”习惯法所具有的限制死刑的适用、注重刑事冲突的彻底解决、有利于赔偿被害人等与刑事法治相契合的因素被遮蔽了,而且“赔命价”习惯法盛行的真正原因并未得到改造者的充分重视。B17当然,与“赔命价”习惯法相比,重婚习俗本身对当下社会制度的建设不可能具有积极意义,但这一习俗存在的真实原因却被人们忽视了。具体而言,人们只是看到了重婚习俗的现象,并没有从宗教信仰的视角来看待重婚习俗,没有认识到宗教信仰给法律实施所带来的阻力。这正是规则论的思维,也正是在这种思维指导下,司法者有意忽视了重婚习俗存在的真正原因,致使其改造活动从一开始就具有盲目性,并最终以失败告终。失败并不可怕,可怕的是失败者不总结失败的原因,反而一意孤行地坚持以往的做法,甚至充满敌意地看待改造对象。这也是规则论思维的一种态度。这种态度使得刑法与重婚习俗的关系始终处于对抗之中。起初是积极的对抗,后来因对抗成本太高而转向消极对抗。在此,由于司法者的冷漠和问题意识的缺乏,致使刑法与重婚习俗的对抗始终无法转化为对话。

与规则论思维不同,决断论思维在刑法认同的实践中主要表现为:通过强制适用来达至人们对刑法的认同,而且把刑法的强制局限为国家强制。

不论从逻辑还是经验来看,刑法的国家强制是通过有罪必罚原则来得以体现的。在刑法学领域,贝卡里亚首次提出并论证了有罪必罚思想。他认为,对于犯罪最有力的约束力量不是刑罚的严酷性,而是刑罚的必定性,这种必定性要求司法官员谨守职责,法官铁面无私、严肃认真。即使刑罚是有节制的,它的确定性也比联系着一线不受处罚希望的可怕刑罚所造成的恐惧更令人印象深刻。如果让人们看到他们的犯罪可能受到宽恕,或者刑罚并不一定是犯罪的必然结果,那么就会煽惑起犯罪不受处罚的幻想。B18继贝卡里亚之后,费尔巴哈把有罪必罚作为刑法的最高原则来看待。他认为,刑法的最高原则是:国家的每一部法律中的刑罚都是一个为维护外在权利而构成的,对违法给予感官上(内心)的恶的法律后果。从这一定义中可得出三个从属原则,即无法无刑、无法无罪和有罪必罚。B19由此看来,在费尔巴哈的思想中,有罪必罚与罪刑法定具有同等重要的地位,它们共同决定着近代刑法的性质;换言之,在刑法领域,法治是由罪刑法定与有罪必罚两个原则来支撑的,绝非仅凭罪刑法定原则单方面就可以实现。可见,强调有罪必罚原则显然是至关重要的,其中暗含着对刑法之国家强制的推崇。但问题是,仅仅通过国家强制能否达至人们对刑法的普遍认同?这里涉及刑法的国家强制与社会文化强制之间的关系问题。

B18 参见[意]贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国大百科全书出版社1993年版,第59、60页。

B19 参见[德]安塞尔姆·里特尔·冯·费尔巴哈:《德国刑法教科书》,徐久生译,中国方正出版社2010年版,第31页。

从理论上讲,刑法的国家强制与社会文化强制之间应当是一致的,而且国家强制的合法性来源于社会文化强制。但实际上,刑法的国家强制与社会文化强制存在不一致的情况。特别是当刑法的规定与某一地区的社会文化之间存在冲突时,这种不一致就很明显。在这种情况下,刑法的强制实施就会遭到区域(或民族)文化的强烈反对,而且在多数情况下会使刑法的相关规定无法得到有效实施。青海省回族和撒拉族聚居区的重婚习俗就反映出了这一问题。《刑法》第258条代表的是一夫一妻制文化,而青海省回族和撒拉族聚居区的重婚习俗代表的是一夫多妻制文化,这两种文化之间存在明显的冲突。而且,该地区大量存在的重婚现象本身就已经说明,刑法所倡导的一夫一妻制文化在很大程度上已经被重婚习俗所代表的一夫多妻制文化战败。在这种情况下,就应当在刑法的国家强制与社会文化强制之间寻求对话机制。但在决断论思维看来,刑法的强制是国家强制,而且这种强制是唯一正当的强制,没必要顾及社会文化强制的要求,只管强制实施就可以了。事实表明,决断论所具有的这种单向度思维,致使其在刑法认同上难以达至预期的目的。一方面,由于决断论思维从一开始就认为刑法来源于主权者的命令,所以与社会文化规范之间始终保持着分离乃至对立的状态。因为社会文化规范具有更强的亲民性,所以刑法与社会文化规范的分离或对立,实质上就意味着刑法与民众的分离或对立,这无疑对刑法的认同设置了障碍。另一方面,决断论思维认为刑法的国家强制属于唯一正当的强制。在这种语境下,社会文化规范(特别是那些与刑法规范不一致的社会文化规范)的强制就被刑法评价为具有不正当性。这种评价更容易使社会文化规范失去与刑法对话的可能,甚至会走向刑法的反面。由此来看,刑法的国家强制与社会文化强制之间尽量保持一致,才是刑法获得认同的有效途径,单纯依靠国家强制而建立起来的刑法是不会获得人们的普遍认同的。

可见,在刑法思维中,仅仅诉诸于规则论思维和决断论思维是一种不完整的思维,它无法唤起公众对刑法的忠诚感,无法使刑法与社会实践之间建立有效联系,在很多情况下不仅无助于刑法的认同,而且会使刑法与社会文化规范之间产生更加难以消弭的冲突。

三、刑法获得认同的机制:具体秩序论思维的引入

法哲学家不无深刻地指出:“不断地坚持说道德和正义不是法律,这趋于使人们滋生对法律的不信任和蔑视,把法律视为一种不仅与道德和正义相异而且是敌对的东西。”B20法人类学家也极具洞见地宣称:“法律制定者如果对那些促进非正式合作的社会条件缺乏眼力,他们就可能造就一个法律更多但秩序更少的世界。”B21由此来看,不论立法者还是司法者,在依据规则论思维和决断论思维来制定和解释刑法时,应当给具体秩序论思维留有一席之地,应当坚持折中规则论、决断论和具体秩序论的综合性思维;眼中不能只有以刑事制定法为代表的正式制度,还应当看到并重视道德、习俗等影响刑法运行的非正式制度。B22唯有如此,才能使刑法认同问题的解决落到实处。

对青海省回族和撒拉族聚居区重婚现象的盛行,前文已经给出了三个方面的原因,即人们对伊斯兰教教义的解释与理解、重婚罪保护法益和重婚案件中被害人的不明确性以及相关司法解释的负面影响。与第一个原因相比,后两个原因是次要的。一个显而易见的理由就是,在没有重婚习俗的地方,重婚罪及重婚案件的性质依然如故,实施的也是同样的司法解释,但《刑法》第258条几乎完全得到了遵守。至此,如何禁止青海省回族和撒拉族聚居区的重婚现象,进而使《刑法》第258条获得普遍认同,答案似乎已经很清楚了——禁止了重婚习俗,自然就消除了重婚现象。然而,问题似乎没有那么简单。

B20 [美]本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第83页。

B21 [美]罗伯特·C. 埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社2003年版,第354页。

B22 参见齐文远:《社会治理现代化与刑法观的调整》,载《法商研究》2014年第3期。

B23 尹伊君:《社会变迁的法律解释》,商务印书馆2003年版,第116页。

B24 《古兰经》,马坚译,中国社会科学出版社1981年版,第54—55页。

B25 参见高鸿钧:《伊斯兰法:传统与现代化》,清华大学出版社2004年版,第249页。

B26 参见马明良:《伊斯兰文化新论》,宁夏人民出版社2006年版,第189—190页;杨经德:《回族伊斯兰习惯法研究》,宁夏人民出版社2006年版,第97—98页。

通过禁止某种习俗进而为刑法的实施扫清障碍的做法,当前在我国依然是一种极为盛行的刑法思维,而且从方式上看属于(暴力)革命式思维。但事实证明,法律可以为革命保驾护航,但法律的运行绝非是(暴力)革命式的。历史也一再证明,法律与习俗发生冲突,战败的往往是法律。“历史上,有些君主曾希望制定‘理性的法律来改变一个民族‘落后的习俗,但他发现,‘理性的法律一经实施,最终还是‘落后的习俗改变了‘理性的法律”。B23可见,习俗具有超稳定性,要想禁止它绝非易事,当其被插上宗教的翅膀并以强大的现代物质文明为支撑时,更是如此。因而,当法律与习俗发生碰撞后,应当选择对话,而不是对抗。面对青海省回族和撒拉族聚居区的重婚现象,应当从重婚的真实原因入手,而不是对真实原因的有意回避。在致使该地区重婚现象大量出现的各种原因中,最为根本的是人们对伊斯兰教教义的解释与理解,是观念性的。那么,作为伊斯兰教教义之最基本渊源的《古兰经》真的就为重婚习俗起到了支撑作用吗?

《古兰经》第4章第3节规定:“如果你们怕不能公平地对待孤儿,那么,你们可以择娶你们爱悦的女人,各娶两妻、三妻、四妻;如果你们恐怕不能公平地待遇她们,那么,你们只可以各娶一妻,或以你们的女奴为满足。这是更近于公平的。”B24当前,对《古兰经》的这一规定存在两种观点,一种观点认为,在伊斯兰教产生之前,阿拉伯半岛曾经盛行无限制的多妻制;伊斯兰教产生后,一名男子可以娶四个妻子的规定是对先前流行习俗的妥协,即虽然承认了多妻制的合法性,但同时也是一种限制,即多妻以四个为限。另一种观点认为,多妻制是伊斯兰教产生过程中的产物,由于当时连年征战,男子的人数锐减,男女比例失调是造成多妻制的主要原因。B25多数学者赞同后一种观点,而且认为伊斯兰法原则上实行的是一夫一妻制,一夫多妻只是一种例外。B26笔者认为,从法解释学的角度来看,这两种观点并不矛盾,且可以相互补充。

从现有研究资料来看,《古兰经》第4章第3节颁布的历史背景有两个:其一,在伊斯兰教产生之前,包括阿拉伯民族在内的许多民族都有一夫多妻的习俗,妻妾的数目没有什么限制,全凭个人的财力和势力,有些人拥有数以百计的妻妾,造成了极大的不公平。为了消除这种不公平,伊斯兰教兴起后提倡一夫一妻制,对一夫多妻进行了严格的限制。其二,在伊斯兰教兴起后,天灾人祸(尤其是圣战)导致大量孤儿寡妇出现,无依无靠,且男女比例严重失调,成为了严重的社会问题。为了解决这一社会问题,《古兰经》保留了有限制的一夫多妻制,《古兰经》所说的“如果你们害怕不能公平地对待孤儿”正是此意。B27如果对《古兰经》第4章第3节做文义解释,也可以得出这一结论。首先,从“如果你们怕不能公平地对待孤儿,那么,你们可以择娶你们爱悦的女人,各娶两妻、三妻、四妻”的表述来看,实行一夫多妻只能为了公平地对待孤儿,即解决孤儿无人照看的问题。其次,从“如果你们恐怕不能公平地待遇她们,那么,你们只可以各娶一妻”的表述来看,实行一夫多妻还要受到进一步限制,即在满足为了解决孤儿无人照看问题这一条件的基础上,还要求人们能够做到“公平地待遇”多个妻子。《古兰经》第4章第129节规定:“即使你们爱公平,你们也绝不能公平地待遇众妻;但你们不要完全偏向所爱的,而使被疏远的,如悬空中。”穆圣严厉地指出:“谁娶了两个妇女为妻,而偏爱一个,嫌弃另一个,那么,在复活日谁的身子将被撕成两半。”B28由此看来,如若对《古兰经》第4章第3节进行体系解释的话,完全可以得出一夫多妻只能是一种例外的结论;而且,从受贪吝所支配的人性出发,公平待遇诸妻几乎不可能。这显然为建立在解决因男女比例失调、孤儿寡妇无依无靠等引发的社会问题基础上的一夫多妻,设置了极为严格的限制。

如果对《古兰经》的规定采取历史解释、文义解释和体系解释的解释方法,还原其本来面目,就可以发现,《古兰经》在结婚缔结上实行的是一夫一妻制,一夫多妻只是一个例外,而且对一夫多妻设定了两个极为严格的限制条件:其一,一夫多妻只能为了解决因男女比例失调、孤儿寡妇无依无靠等社会问题而实行,换言之,如果没有这一社会问题,则一夫多妻应当被严格禁止。其二,即使为了解决因男女比例失调、孤儿寡妇无依无靠等社会问题而形成的一夫多妻,丈夫对多妻应当公平待遇。以此为标准来看,青海省回族和撒拉族聚居区的重婚行为恐怕远远偏离了《古兰经》的基本要求。以下是笔者在西宁市城东区与一位回族重婚者(男方)的部分访谈记录:

B27 参见前引B26马明良书,第190页。

B28 穆圣,即伊斯兰教的创始人穆罕穆德圣人,其言论是圣训的重要组成部分。在伊斯兰法中,圣训是继《古兰经》之后最为基本的法律渊源之一。《古兰经》和圣训合称为“经训”,是其他任何法律渊源和伊斯兰法“创制”的基础。参见马明贤:《伊斯兰法:传统与衍新》,商务印书馆2011年版,第138—141页。

问:你为啥娶两个媳妇?

答:《古兰经》上说了可以娶四个呢,我才娶了两个。

问:《古兰经》哪一条说了可以娶四个媳妇?咋说的?

答:我是听阿訇和老人们讲的,《古兰经》具体是咋说的,我也不知道。

问:《古兰经》明确规定,娶了几个媳妇后,必须同等对待你的几个媳妇。你是这么做的吗?

答:反正她们有吃,有喝,有钱花就行了呗。

问:你的两个媳妇之间吵架或打架吗?

答:吵架的情况有,但不敢打架。

问:为啥不敢打架?

答:因为老大(第一个妻子)怕我跟她离婚,所以不敢跟老二(第二个妻子)打架。

问:你为啥要护着老二呢?

答:老大没生儿子,老二结婚后就生了一个儿子。

问:老大和老二相差几岁?

答:相差十几岁呢!

由以上访谈可以看出,人们所知道的只是《古兰经》允许“可以娶几个媳妇”,而不知道《古兰经》为什么允许“可以娶几个媳妇”,而《古兰经》所明确要求的“公平地待遇她们”也被抛至九霄云外。可见,实质上是被人们误解之后的《古兰经》对重婚起到了支撑作用。至此,不由得对伏尔泰的深刻洞见感到叹服:“指引人类的是本能,而不是理性。在任何地方,人们都是既敬奉神明,又玷污神明。”B29而且除了被误解的《古兰经》之外,重婚还有一个很重要的原因,即重男轻女的观念。也可以说,被误解的《古兰经》在很多情况下为重男轻女观念起到了保驾护航的作用。

由此看来,如果采取严格的法解释学立场,那么《古兰经》不仅不能够为盛行于青海省回族和撒拉族聚居区的重婚习俗提供支撑,反而应当是国家制定法禁止该地区重婚习俗,进而消除重婚现象过程中依据的资源。如果能够使青海省回族和撒拉族聚居区的民众认识到其笃信的伊斯兰教和《古兰经》是不支持重婚,乃至是禁止重婚的,那么,重婚习俗会因为失去集体意识的支撑而行将崩溃。因而,在对待青海省回族和撒拉族聚居区的重婚问题上,不应当回避传统,相反,应当正确解释和理解传统,并赋予传统新的力量。正如伯尔曼所言:“新的法学不是凭空的创造。虽然它是对过去的有意识的反动(常常以某种更早的过去为名),但也是对先前存在的制度和思想的再创造。”B30

B29 [法]伏尔泰:《风俗论》(上册),梁守锵译,商务印书馆1994年版,第57页。

B30 [美]哈罗德·J. 伯尔曼:《法律与革命——西方法律传统的形成》,贺卫方等译,中国大百科全书出版社1993年版,第59页。

B31 [美]本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第38页。

B32 参见王刚:《论清真寺的法组织功能及其对构建和谐社会的影响》,载《青海民族研究》2011年第1期。

B33 [美]罗斯科·庞德:《普通法的精神》,唐前宏等译,法律出版社2010年版,第48页。

接下来的问题是,如何给传统以新的力量?这显然不是刑法本身能够解决的问题,而是一项社会工程,需要法律方式和非法律的方式、正式手段和非正式手段的交互使用。就青海省回族和撒拉族聚居区重婚问题的解决而言,首先需要刑法与重婚习俗之间的有效对话,这种对话的开启不仅应当诉诸于法制宣传,更为重要的是应当通过司法来解决。因为司法不但可以用来解决问题,而且能够创造规则。“生活塑造了行为的模子,而后者在某一天又会变得如同法律那样固定起来。法律维护的就是这些从生活中获得其形式和形状的模子”。B31因为人们对法律规则的了解和理解往往是通过具体的执法或司法活动而达至的,通过刻意学习法律来了解和理解法律规则的情况只是少数。试想,如果把发生在青海省回族和撒拉族聚居区的重婚行为依据《刑法》第258条的规定处理了,那么就会使人们认识到这种行为是国家法律所禁止的。与此同时,重婚习俗就会站出来与刑法进行博弈,而博弈的过程本身就是一个对话的过程。更为重要的是,这里的司法过程应当是一个开放的过程,法官在确定判决理由时应当注意吸收本土资源中有利于判决的部分,即应当把《古兰经》中一夫多妻制产生的真实原因以及限制条件作为判决理由加以利用。如此,针对青海省回族和撒拉族聚居区重婚行为的司法活动,可以使人们认识到:一方面,重婚不但受到国家法律的禁止,而且为其长期以来信奉的伊斯兰教所唾弃;另一方面,那些认为伊斯兰教支持重婚的观点,是对《古兰经》的误解乃至曲解,只是部分人为其重婚行为寻找合法性的借口罢了。最后,青海省回族和撒拉族聚居区的重婚现象与人们对伊斯兰教教义的解释和理解关系密切,因而该地区重婚问题的解决还得依赖于伊斯兰教活动。在该地区,宗教生活是人们社会生活的重要表现形式,清真寺不仅是人们礼拜的场所,而且是很多集体决定形成的场所,具有强大的法组织功能。B32因而,针对该地区重婚行为的司法应当与清真寺之间建立合作关系,通过教职人员为判决寻求合法性。

可见,习俗本身可能是落后的,但用来支持习俗的理由则完全可能是通过对一种善良艺术的曲解而形成的。在这里,善良艺术是被冤枉的,当其冤屈得以洗清时,受其支撑的落后习俗则会受到唾弃,司法在对传统的利用中获得了胜利。“纵观法的历史,我们可以发现,凡是强权意识盛极之时,法律总是处于低谷,法是在司法实践中得到生存和发展的。”B33司法的胜利实质上就是法律的胜利,因为司法的胜利使得一项规则成为了真正的、动态的、对社会生活真切地发挥作用的规则。

结 语

虽然青海省回族和撒拉族聚居区的重婚现象发生在偏僻角落,但它给我们所提出的问题是不容忽视的:刑法如何才能获得认同,刑法认同的本质到底是什么?对此问题,人们普遍认为只要实现了司法公正,刑法当然就获得了普遍认同。然而,在文化多元的社会,这种回答是存在较大局限性的。当刑法所代表的文化与某一地区或族群的社会公规出现不一致时,这种解释就显得苍白无力。因而,与文化多元的社会现实相适应,以文化与社会人类学的思路解释刑法的相关规定难以获得认同的原因,进而以此为基础来建立刑法的认同机制,显得极具现实意义。

从青海省回族和撒拉族聚居区重婚习俗的现状来看,哪怕是基于对其历史渊源的错误解释和理解而形成的习俗,采取政治运动式的禁止是行不通的;当习俗被某种宗教信仰所支撑且具有民族性时,这种做法还具有相当的危险性。合适的做法只能是采取文化与社会人类学的思维方式,对社会习俗给予足够的重视,在刑法与社会习俗之间建立有效的对话与沟通机制,并从社会习俗的历史渊源中挖掘有利于支撑刑法规范意蕴的成分。由此看来,刑法的认同在本质上首先应当是一种文化认同,其次才是以公正为核心的价值认同。

Abstract: In recent years, the bigamy custom has reemerged in the inhabited areas of Hui ethnic and Sala ethnic minorities in Qinghai Province. Accordingly, Article 258 of the Criminal Code fails to be recognized universally in this area which leads to a serious problem about recognition of criminal law. The previously long-insisted mentality of combining the rule-theory and the decision-theory to acquire recognition of criminal law has failed to achieve effective dialogue between criminal law and folk rules, yet rather tends to create obstacle to recognition of criminal law. From the perspective of the bigamy custom functioning popular in the above areas, it is of vital importance to introduce theory on specific orders and to establish communication mechanism between statutes and folk rules by judiciaries for recognition of criminal law, which also indicates such recognition is in essence a cultural recognition.

Key words:recognition of criminal law bigamy crime bigamy custom