弥渡台地电场震前线性极化异常分析

2015-11-27杨学慧孙维怀

杨学慧,蒋 薇,孙维怀

(云南省地震监测中心通海地震台,云南 通海 652700)

0 引言

通常,地电场可分为天然变化电场(又称大地电场)和稳定电场(又称自然电场)两大部分。研究发现,大地电场在很多情况下是线性极化的。地电场受控于地球外部各种电流体系和地球内部的介质电性性质,蕴涵了丰富的电性结构及电流源信息,积累了大量震例资料,也受到国内外越来越多的关注[1]。已有许多学者研究发现通过垂直极化方向上的投影可达到分离正常变化与异常信号的目的[2-7],弥渡地震台位于云南省弥渡县弥城镇,对监测滇西南地区的地震非常重要,科学地分析其观测资料,对该地区的地震预测是非常有益的。本文以弥渡台长期观测资料为基础,对其震前电场的极化方向进行了研究分析,以期寻找震前的异常信息,更好地发挥地电场在地震预测方面的作用。

1 台站基本情况

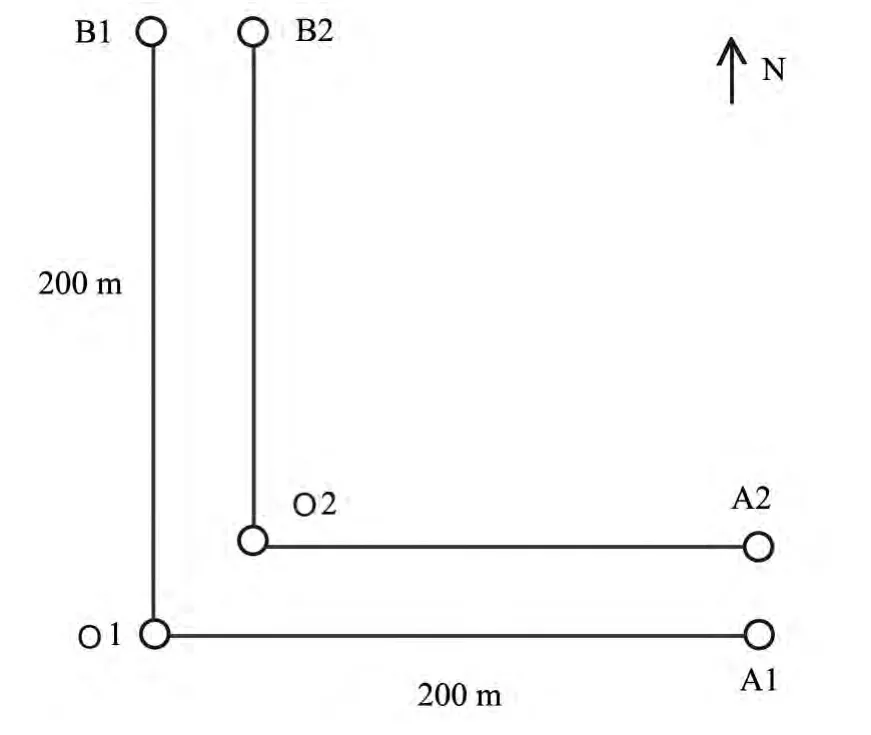

弥渡地震台位于弥渡盆地东南部,处在红河断裂北端,红河断裂与程海断裂、楚雄—建水断裂的交汇处,台站的地震监测工作对于监控南北带地震活动和整个地区构造活动起着重要的作用。该台地电场观测项目自2007年开始运行并产出数据,测区布极为正东西正南北“L”型,长短极距分别为200m、199m(图1),测区环境外界干扰影响较小,观测资料连续可靠。观测期间曾发生多次地震,并几次记录到强震前的异常信息,本文利用地电场观测2008—2013年的资料,对云南及周边地区5级地震前的线性极化演化特征进行了总结和分析。

图1 弥渡地电场布极图

2 震例分析

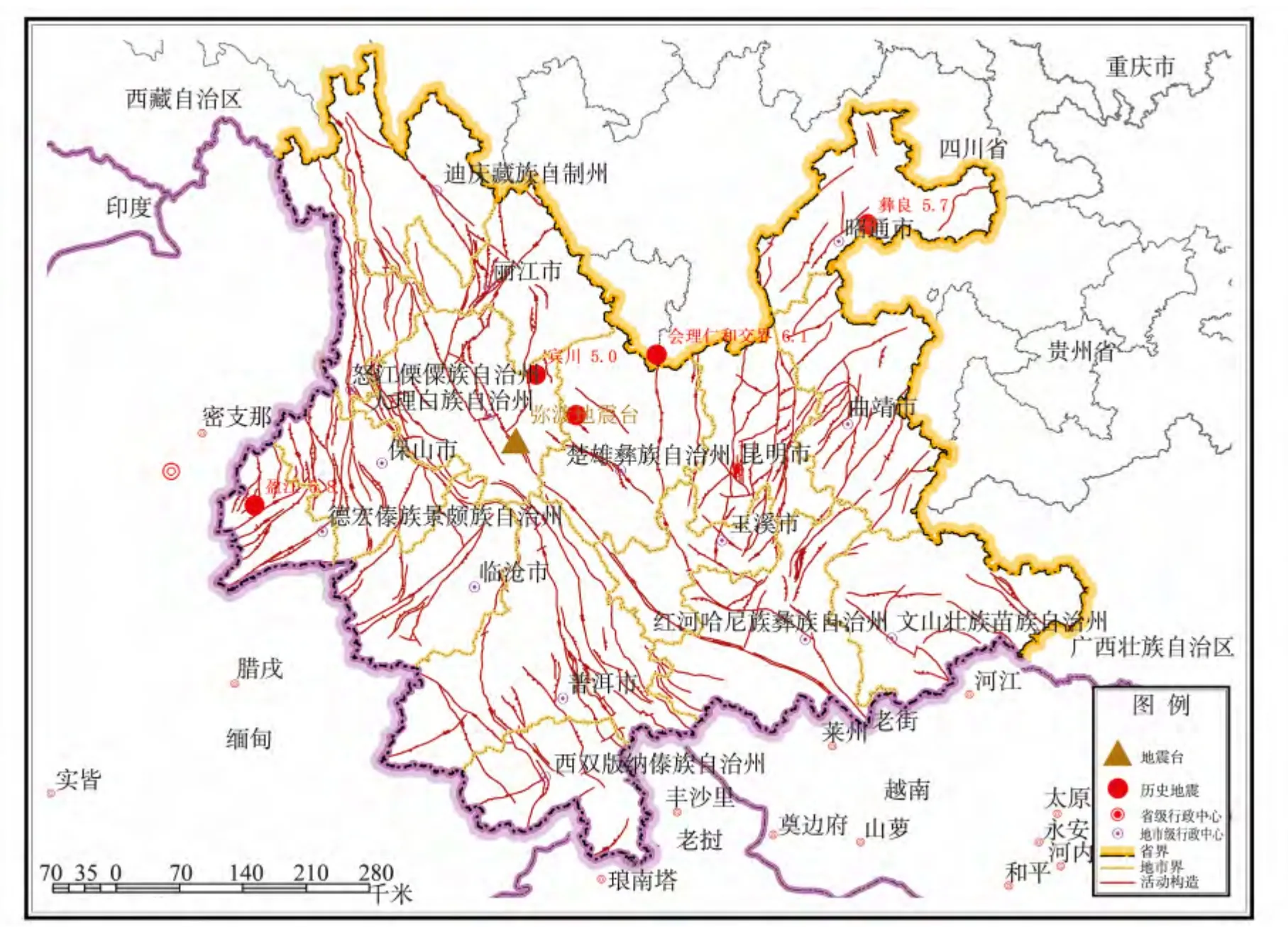

在前期收集整理数据的基础上,将2个测向的数据进行拟合,根据拟合直线的情况进行统计分析。本文选用2008—2013年发生的5次5.0级以上地震作为分析对象(姚安6.0 级、宾川5.0 级、彝良5.7、5.6级、洱源5.5级、芦山7.0级地震),如图2所示:

图2 台站位置及5次地震分布图

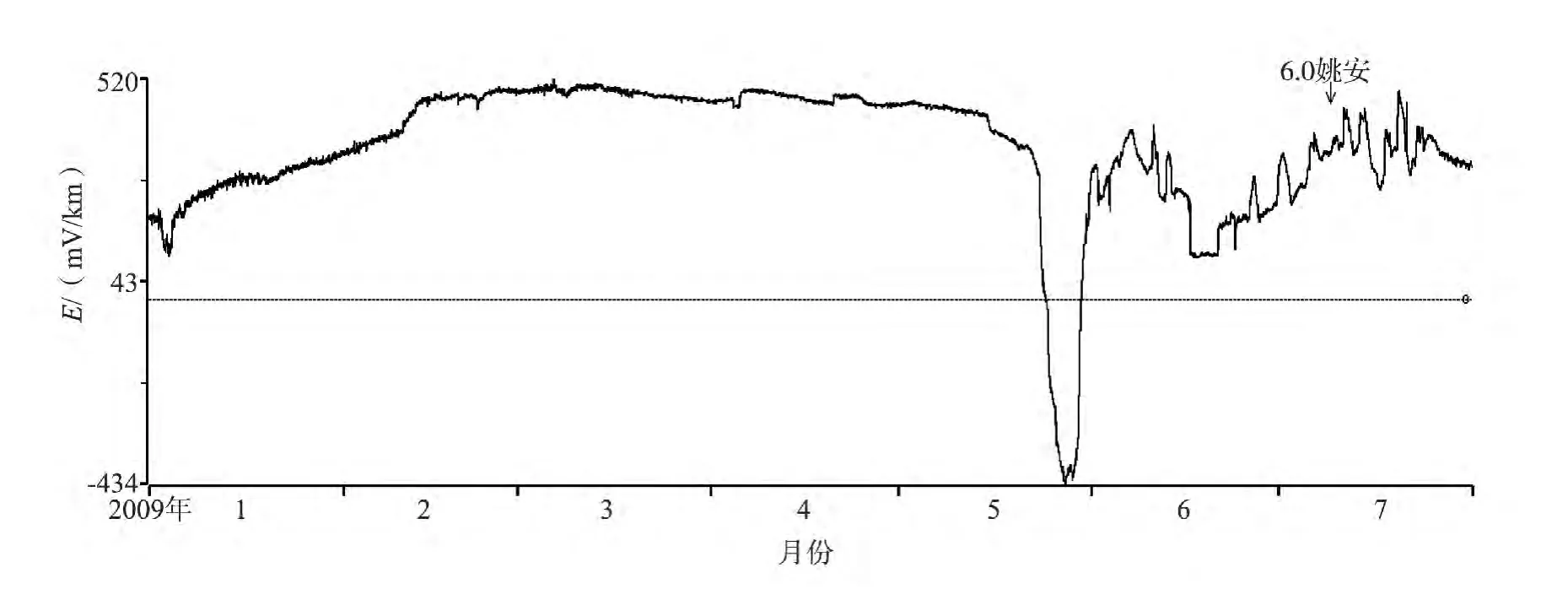

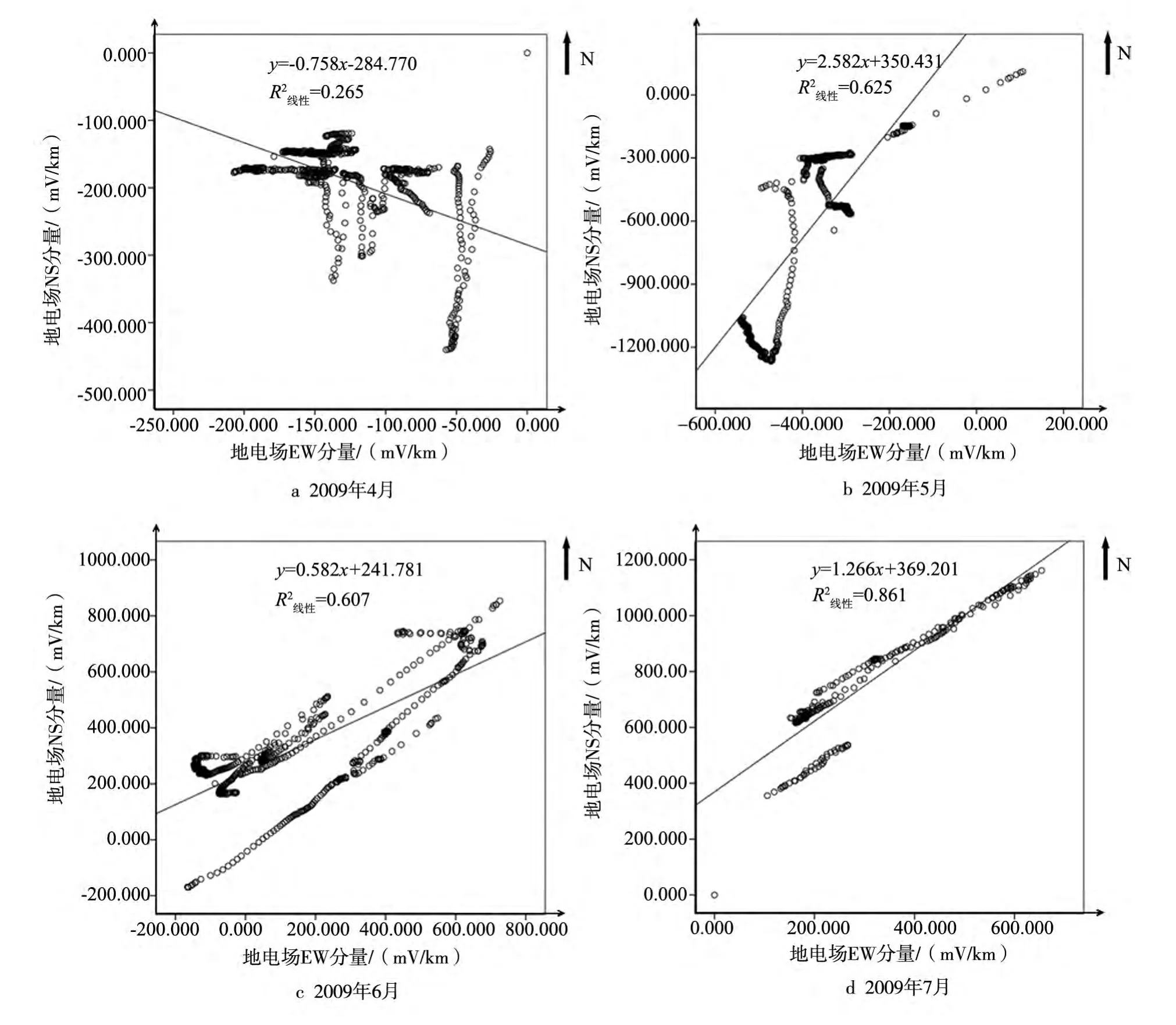

2.1 2009年7月9日姚安6.0级地震

2009年7月9日在云南省楚雄彝族自治州姚安县(25.6°N,101.1°E)发生6.0级地震,深度10km,震中距离弥渡台70km,次日在楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界(25.6°N,101.0°E)又发生了5.2级地震,深度14km。笔者对震前4个月的数据进行整理,从弥渡台地电场的原始变化曲线(图3)来看,地震前2个月短极距NS向出现下降变化,查看分析了其EW 向和SN 向的矢量方向性变化,及地震前随时间的变化:4月之前NS测向和EW 测向的矢量方向性分散,没有形成较好的线性关系,5—6月线性特征开始急剧上升,呈明显线性极化趋势,到7月临近地震前达到0.861;同时,线性极化开始后,拟合直线的斜率从负值偏转为正值,即出现同升或同降变化(图4)。

图3 2009年7月9日姚安地震前南北向分钟值曲线图

图4 姚安6.0级地震线性极化异常特征

2.2 2009年11月2日宾川5.0级地震

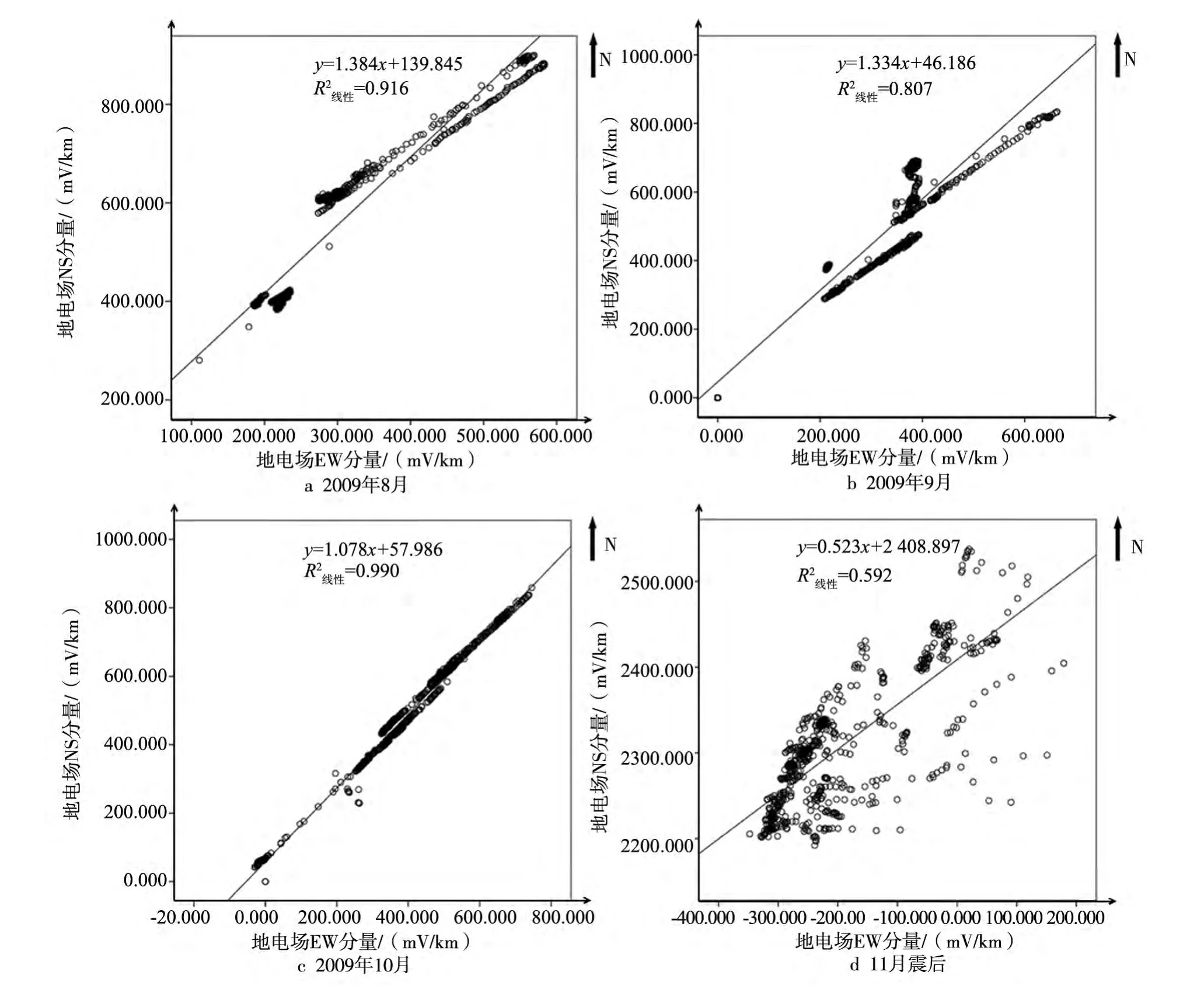

2009年11月02日在云南省大理白族自治州宾川县(26.0°N,100.7°E)发生5.0 级地震,深度10km,震中距离弥渡台75km。此次地震区别于其他震例的震前表现,在7月姚安地震后并未立即回归非线性状态,8月NS测向和EW 测向的矢量方向性依旧保持较好的线性关系,9月稍有回落,10月临震前线性相关系数增大至0.99,呈现出高度线性异常特征的同时,拟合直线的斜率一直保持为正值,区别于姚安地震的是,震前3个月2个方向异常幅度都同步增大,异常信号的矢量方向性不明显。此次震后其迅速恢复至分散状态,即非线性极化模式(图5)。

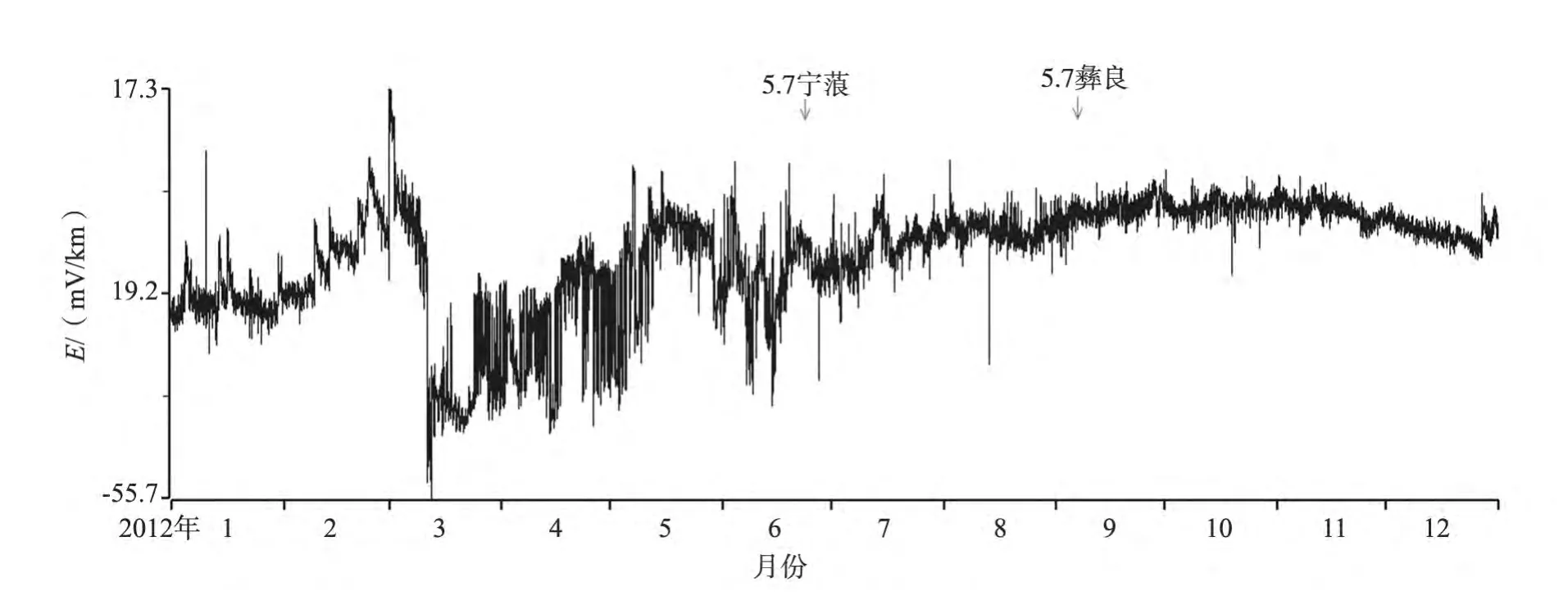

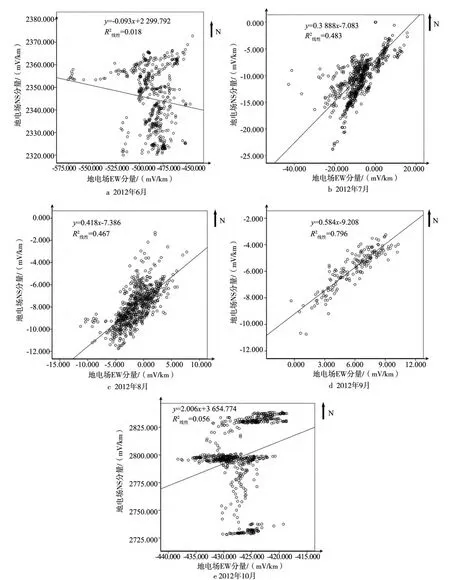

2.3 2012年9月7日彝良5.7、5.6级地震

2012年9月7日在云南省昭通市彝良县(27.5°N,104.0°E)发 生5.7、5.6级地震,深度分别为14km和10km ,震中距离弥渡台约430km,从2012年全年该台的电场分钟值曲线上来看,3月在迅速下降的基础上开始出现较大幅度的高频变化,为宁蒗地震前较明显的前兆异常体现(图6)。分析这2次地震前的线性极化特征,符合之前的演化规律:6月前线性相关系数仅为0.13,表明2个方向的电场基本不相关,7、8月开始线性相关度逐步上升,9月临震前线性相关系数接近0.89,从拟合直线上可以看出,7月2个方向幅度同步增大,8月开始向EW 向偏转,表明EW 向异常变化增强,异常信号来自于台站以东或以西的方向(图7a~图7d)。震后10月又恢复至杂乱无章的状态(图7e)。

图5 宾川5.0级地震前线性极化异常特征

图6 彝良5.7、5.6级地震震前分钟值曲线图

图7 彝良5.7、5.6级地震前线性极化异常特征

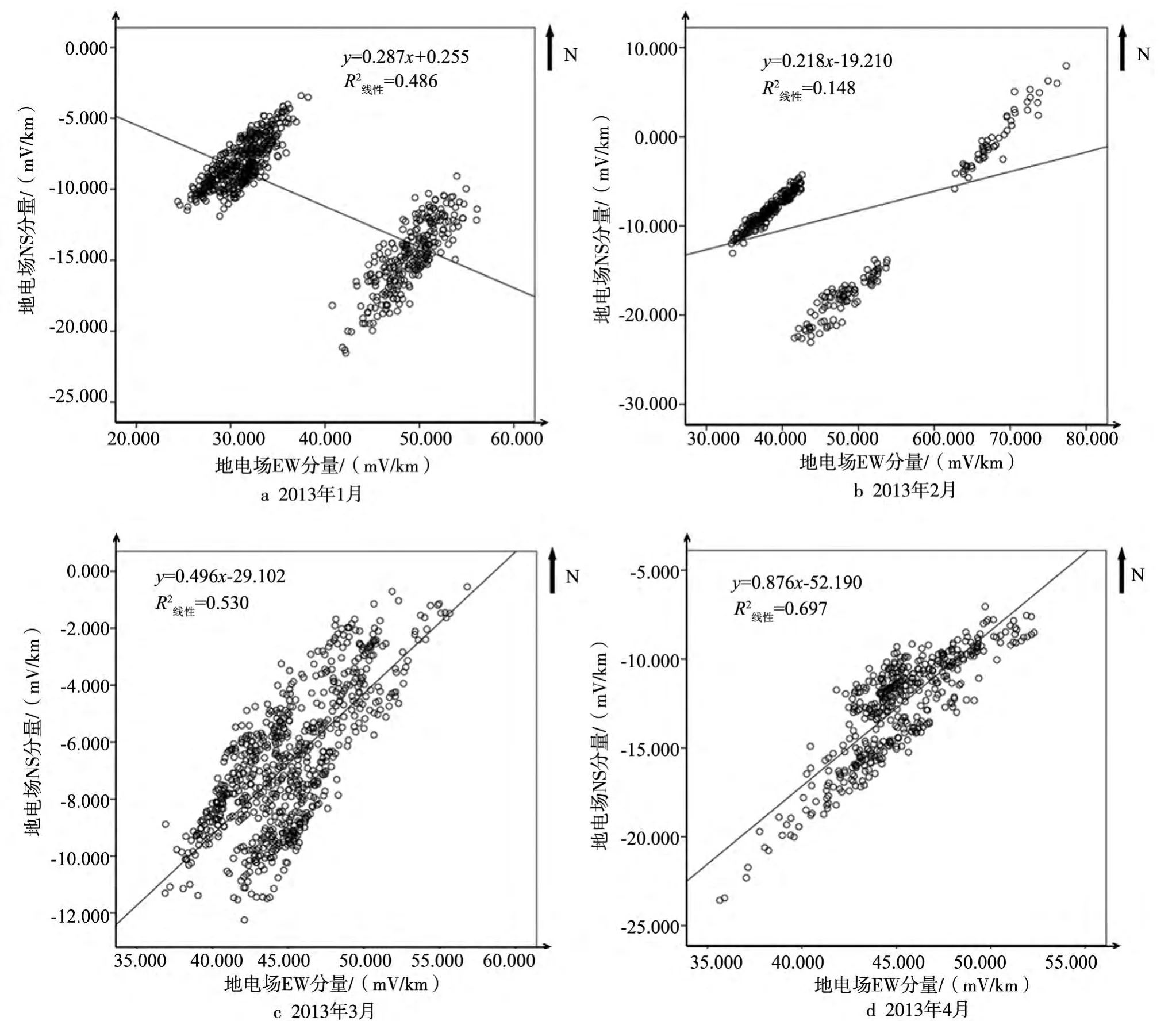

2.4 2013年3月3日洱源5.5级地震、4月20日芦山7.0级地震

2013年3月3日在云南省大理白族自治州洱源县(25.9°N,99.7°E)发生5.5级地震,震源深度9km,震中距弥渡台100km,4月20日在四川省雅安市芦山县(30.3°N,103.0°E)发生7.0级地震,震源深度13 km,震中距弥渡台较远,为600km。由于2次地震发生间隔时间较短,震前异常视为重叠,2月表现为离散状态,在线性值上升阶段发生了洱源5.5级地震,4月临震前为0.83,符合之前震例中其在5.0级以上地震前的临震异常表现,进入3月,2个方向变幅均同步增大,发生了洱源5.5级地震后,线性特征持续保持至4月,而且相关系数持续增大,EW 向的变化幅度稍有增大,向EW 偏转(图8)。

图8 洱源5.5级地震、芦山7.0级地震前线性极化异常特征

2.5 小结

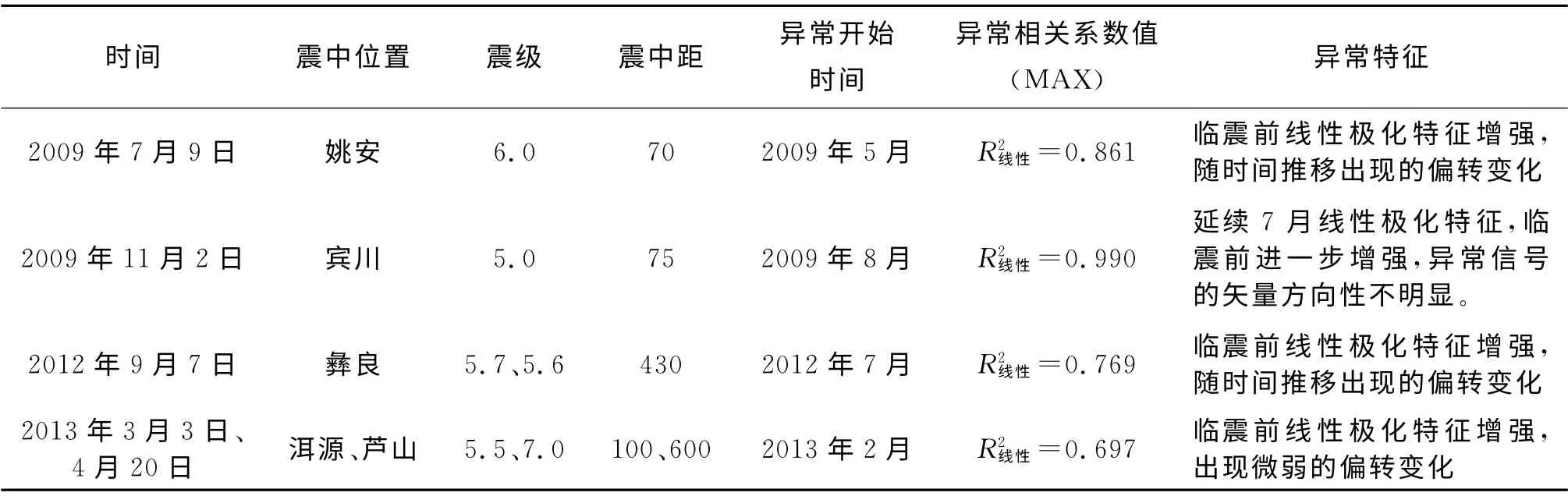

从4组震例中可以看出,5.0 级以上地震前弥渡地电场能表现出相似的异常特征,呈现从无序向有序变化的特点(表1)。

表1 5次震例异常特征一览表

3 结论与讨论

通过上述对地电场极化特征的分析,得出以下主要结论:

1)弥渡台地电场数据在4组5级以上地震前都有较明显的线性极化增强异常,异常特征表现为:异常平静时期,2个垂直测向的线性关系呈杂乱无章状态,震前3—6个月线性极化特征增强,震前1个月达到最高值,随着时间的推移,越临近地震,其线性异常特征越明显,震后恢复至非线性模式。

2)由于地电场的矢量具有方向性,两测向变幅的大小在一定程度上能反映出异常信号的来源方向。

[1] 阮爱国,赵和云.提取地震地电场异常的垂直极化方向投影法[J].地震学报,2000,22(2):171-175.

[2] 张学民,卢军.腾冲台强震前地电场线性极化特征[J].地震,2007,27(2):89-98.

[3] 毛桐恩,席继楼,王艳琼,等.地震过程中的大地电场变化特征[J].地球物理学报,1999,42(4):519-528.

[4] 赵玉林,卢军,张洪魁,等.电测量在中国地震预报中的应用[J].地震地质,2001,23(2):277-285.

[5] 张学民,郭建芳,郭学增.河北省数字地电场数据分析[J].中国地震,2006,22(1):64-75.

[6] 薛晓东,赵晋泉,曾金艳.二、三维高密度电法在临汾龙祠地震台水准测量巨幅形变异常判别中的研究与应用[J].华北地震科学,2013,31(2):23-28.

[7] 孙雷,李飞,杨冯威.新沂台地电场频谱特征的分析与研究[J].华南地震,2013,33(2):93-103.