内蒙古阿拉善左旗MS5.8地震的构造应力场和静态库伦应力变化分析

2015-11-27高熹微万永革黄骥超崔华伟

高熹微,万永革,黄骥超,李 祥,崔华伟

(防灾科技学院,河北 三河 065201)

0 引言

2015年4月15日15时39分28.6秒(北京时间),内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗发生MS5.8地震,中国地震台网(http://www.ceic.ac.cn/)给出该地震的震中位置为39.8°N,106.3°E,震源深度为10km。此次主震后,发生多次余震。根据中国地震局统计,截至2015年04月16日12时00分共记录到余震总数为71个,其中4.0~4.9级地震1个,3.0~3.9 级地震1 个。根据中国地震台网记录,于当日15时44分33秒在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗发生M4.0 级地震(39.8°N,106.3°E)、当日18时49分58秒在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗发生M3.1级地震(39.8°N,106.4°E),2次余震深度均为5km。

此次地震发生在吉兰泰盆地内,属于鄂尔多斯地块的西北处。吉兰泰盆地,西边界为隐伏的NE走向的磴口—本井断裂,东边界为NE 走向的巴彦乌拉山山前断裂。南、北边界不是十分明显[1]。此区域属于阿拉善地块与鄂尔多斯地块接触带,该接触带是由拐折状的地震带构成的,这里最大主压应力方向与地震带斜交,有利于沿地震带发生走滑剪切变形[2]。有些学者利用单个地震震源机制解和小震综合解的平均解,求出该地区的平均主压应力为N26°E,平均主张应力为N59°W[3]。

虽然前人研究已经给出了该地震大致应力方向,但地震周围的应力场分布如何?这些应力场分布是如何影响地震发生的?这是地震工作迫切想知道的问题。另外,该地震之后发生了2次大于3级的余震,这2次余震和主震之间有何关系,主震的发生是否传递到了余震位置导致了余震的发生?该地震对以后的地震活动性可能有哪些影响?这些问题对于地震预测研究是有意义的。本文在搜集前人所做震源机制的基础上,求解应力场的空间分布,并对地震发生背景进行应力方面的分析;为研究地震发生和2次大余震的关系,我们还计算主震在周围空间产生的库仑破裂应力变化,研究主震和余震发生的关系。

1 构造应力场

1.1 震源机制解数据搜集及整理

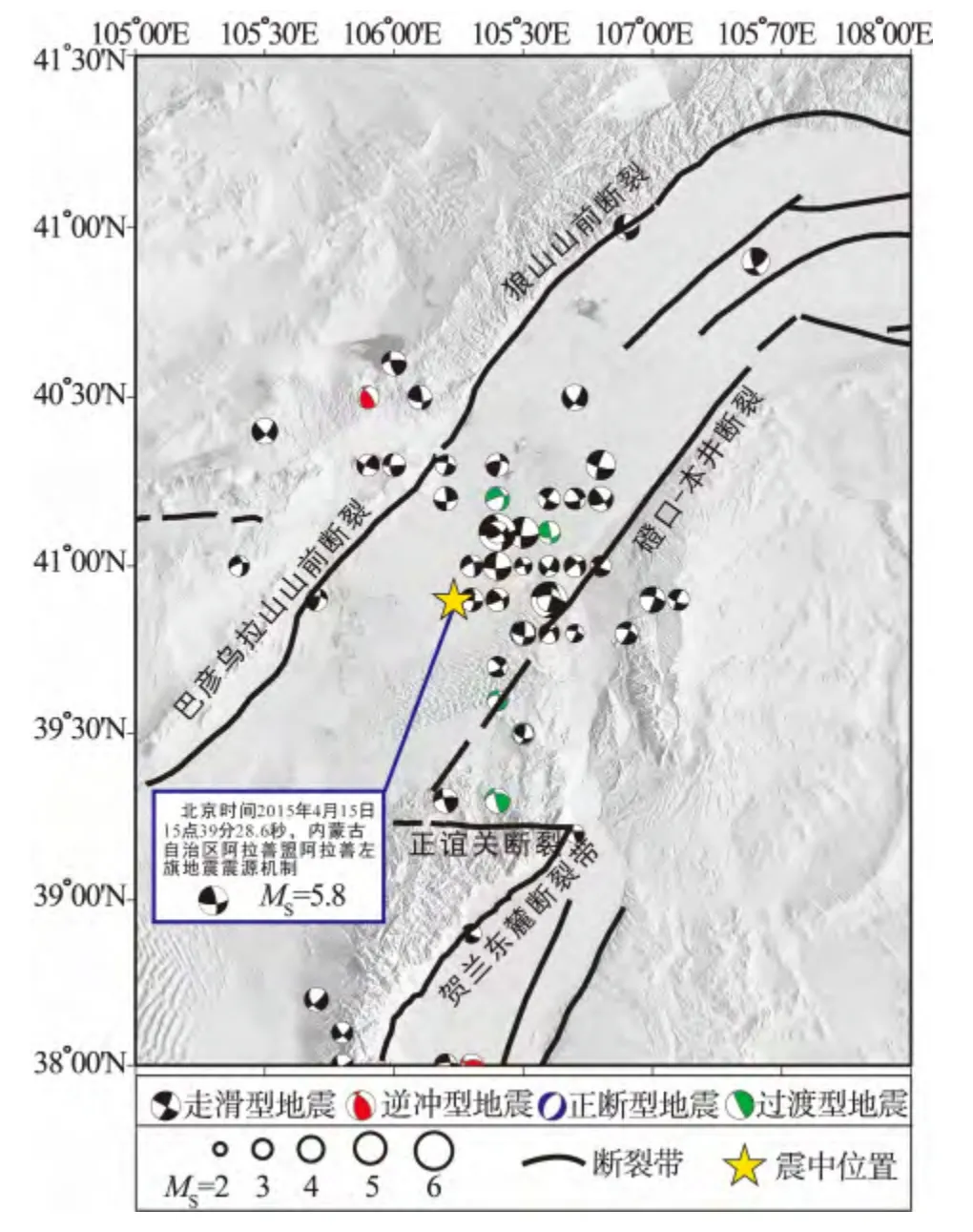

为了解这次地震的活动背景,我们从前人文章[3-6]中搜集了震中周围区域采用仪器记录确定的地震震源机制,根据中国地震台网震级的对比[7]的震级转化公式,我们将数据中MS震级转化为ML震级。随后我们对数据进行严格检查,排除人为原因造成的数据错误、重复以及不完整性的可能,最后得到统一格式的震源机制60个(图1,表1)。其中大部分地震发生在磴口—本井断裂与巴彦乌拉山山前断裂之间,地震类型多为走滑型。而此次地震为略带逆冲走滑型,与前面发生的仪器记录得到的震源机制类型基本一致。

经过严格的筛选之后计算出震源机制解。然后,我们对所研究的区域进行网格的划分,由于此区域震源机制解的数目比较少,所以我们按照0.5°×0.5°划分网格,并反演计算出构造应力场。

图1 MS5.8级地震震中周边历史地震震源机制

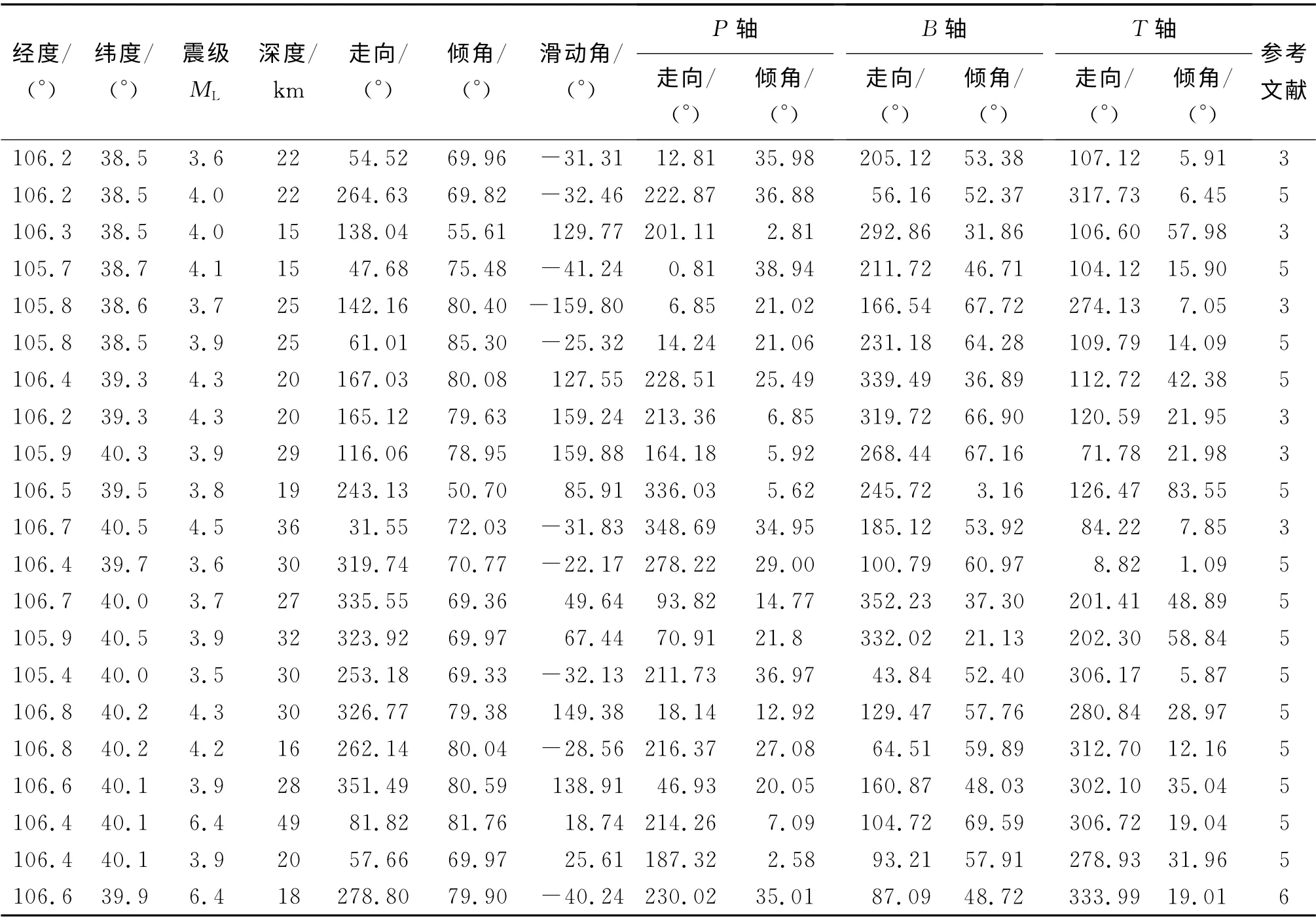

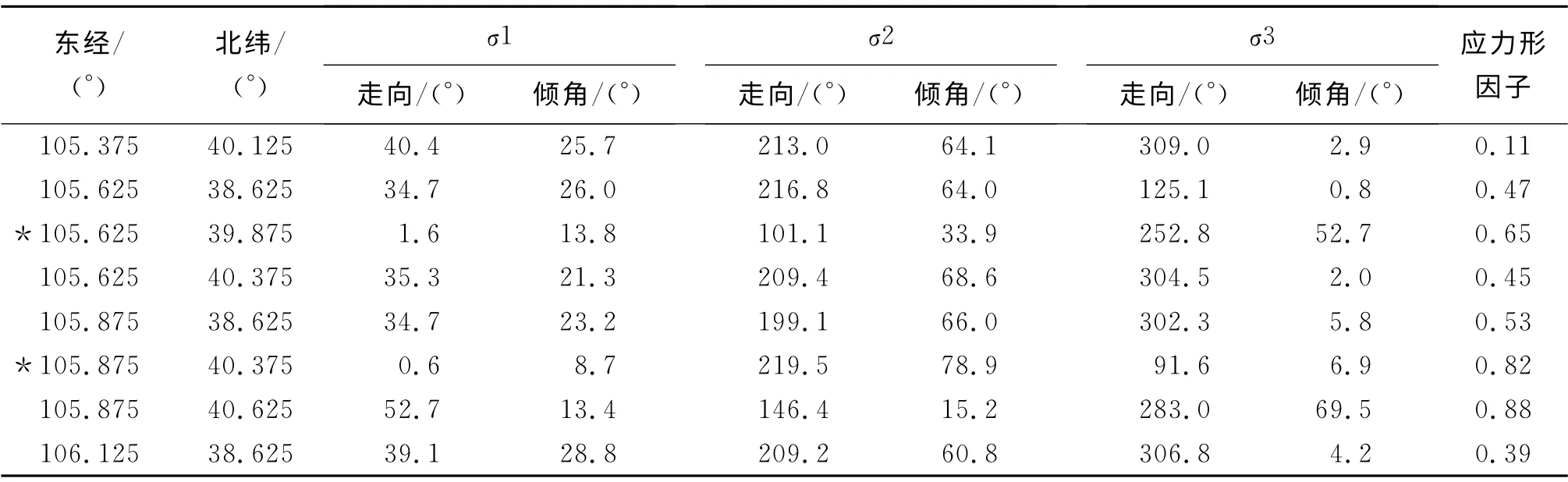

表1 原始数据

续表1

1.2 求解方法

本研究采用Hardebeck 和Michael[8]的方法,使用Patricia Martínez-Garzón[9]的 程 序 计 算2015年阿拉善左旗地震周围的构造应力场,该方法以Michael[10]的反演方法为基础,对可假定为均匀应力场的区域应力方向进行反演,增加了对空间(或时间)上不同应力场方向的求解。其做法是将研究区域分为多个计算网格,每个网格内的应力场可以假定为均匀,相邻网格点之间的应力场参数相差不大,即对空间应力场加了平滑约束来共同求解空间分布应力场。所加平滑约束越紧,模型的长度越短,观测值与预测值差别(拟合差)越大。Hardebeck和Michael[8]是通过设置不同的阻尼系数,观察模型长度和拟合误差的折中曲线来确定最优阻尼系数的。按照确定的阻尼系数进行反演即可得到最好的反演结果。

1.3 背景应力场结果及分析

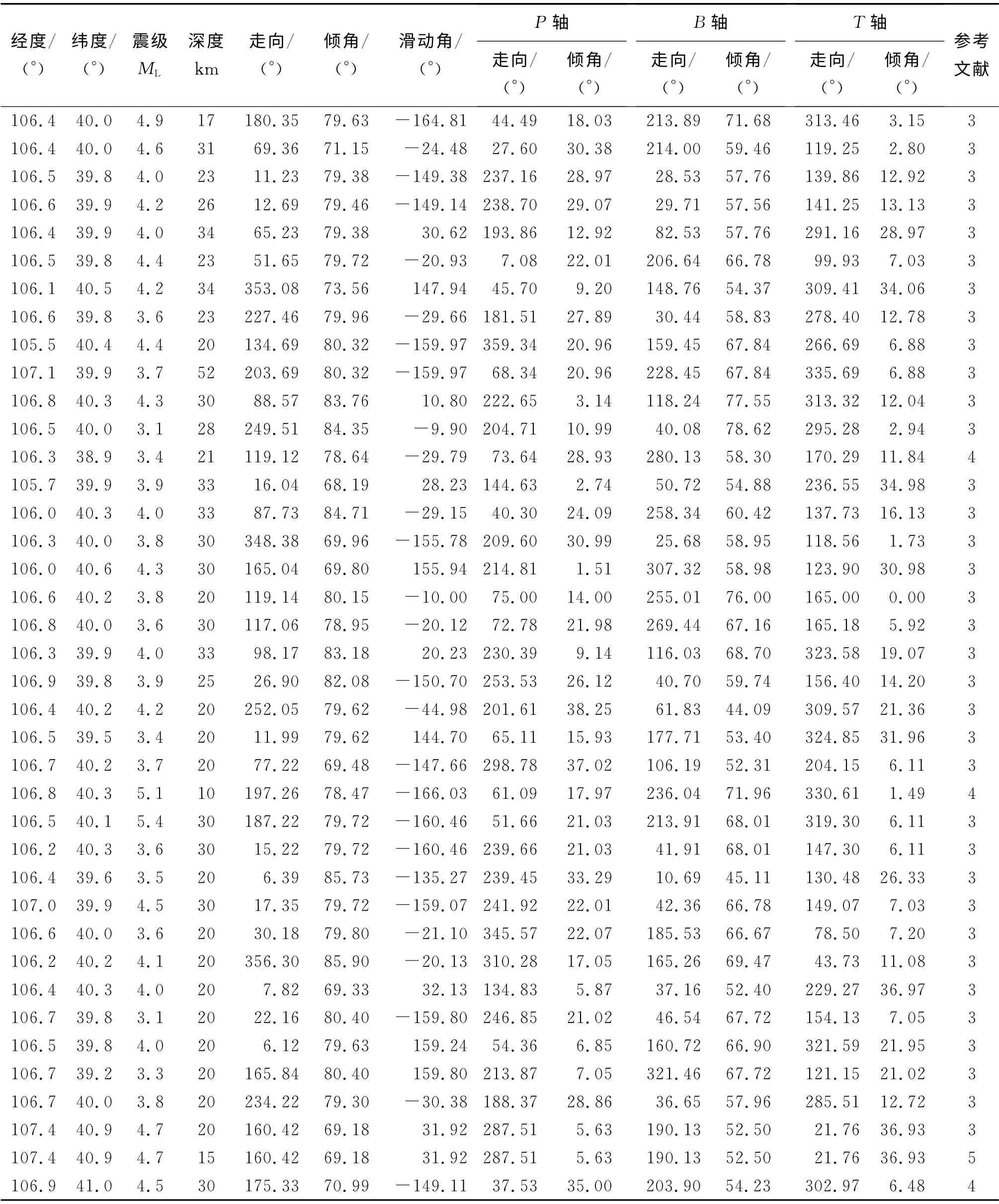

按照前面所搜集的60个震源机制,我们将研究区域划分为30个网格。每个网格的震源机制数目最大为8,最小为1。按照MSATSI程序,得到的这些震源机制数据反演的模型长度和拟合差的折中曲线见图2,根据折中曲线可以确定阻尼系数取0.9比较合适。

图2 模型长度和拟合误差之间的折中曲线图

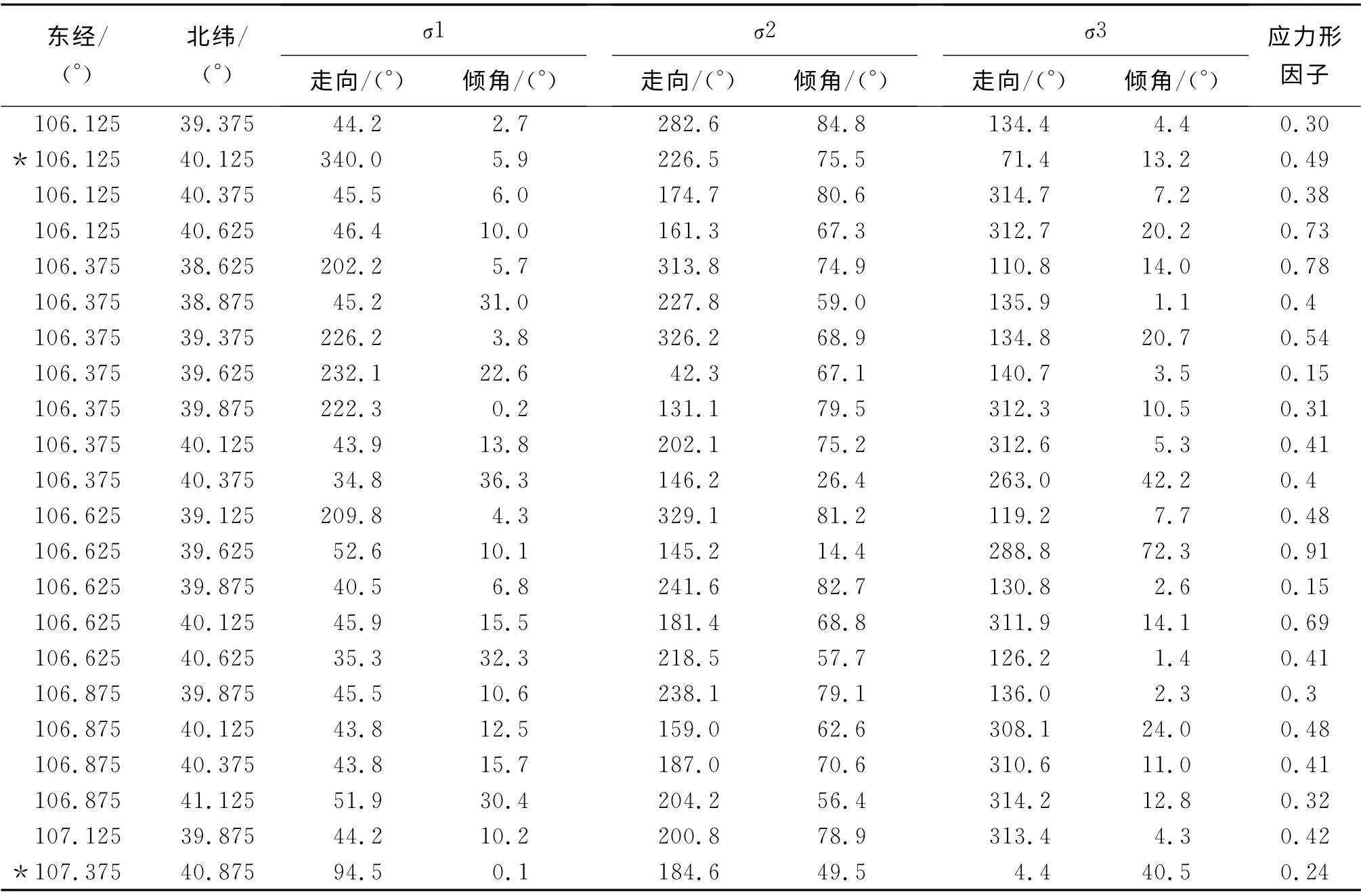

按照0.9的阻尼系数,我们对研究地区的应力场进行反演。反演结果(表2,图3)中有5个与平均主压应力方向相差较大。从震源机制分布(图1)中可知,这几个偏差较大的应力结果的网格内震源机制数目相对很少,因此得到的结果不太可信,我们不予讨论。从反演结果可以看出,研究区域的总体应力场方向的主压应力为走向N(42°±7°)E,主张应力走向为N(58°±12.6°)W。赵志军和刘秀景[3]曾利用单个地震震源机制解和小震综合解的平均解得到了该地区的平均压轴走向N26°E、平均张轴走向N59°W;Wan[11]采用震源机制解得到40°N,107°E处的压轴走向N40°E、张轴走向N55°W;盛书中等[12]利用P 波初动符号求得40°N,106.75°E 的综合震源机制解的压轴走向N46.5°E、张轴走向N51.8°W,本文结果与这些结果均较为接近。相比于前人结果,本研究还利用震源机制给出了全区的非均匀应力场。然而压轴的走向的标准差较小,而张轴的走向标准差较大,表明了该地区的压应力表现较为明显,而张应力轴略微离散。根据地球物理研究所求解的该地震震源机制(走向86°,倾角69°,滑动角17°,http://www.cea-igp.ac.cn/tpxw/272036.shtml),可以得到其压轴走向为N38.6°E,张轴走向为N54.1°W,相比于赵志军和刘秀景[3]所得到的结果更能解释地震的发震机制。

应力形因子(R值)是对所求应力主轴方向的可靠性的一种参考值。当R值大于0.5 且接近于1时,则说明区域内所求得的最大主压应力轴方向可信度更高,最大主张应力轴则可能相对有所偏转;当R值小于0.5时,则说明区域内所求得的最大主张应力轴方向可信度更高,而最大主压应力轴方向可信度低;当R值等于0 时,主压应力轴可能在垂直于最大主张应力轴的平面内自由旋转[13]。由图3可以看出磴口—本井断裂和巴颜乌拉山山前断裂之间的盆地内R值小于或接近0.5,而盆地东西两侧的R值相对变高,表明盆地内部应力场的走滑体系更为明显,这与盆地内发生走滑断层震源机制是一致的。

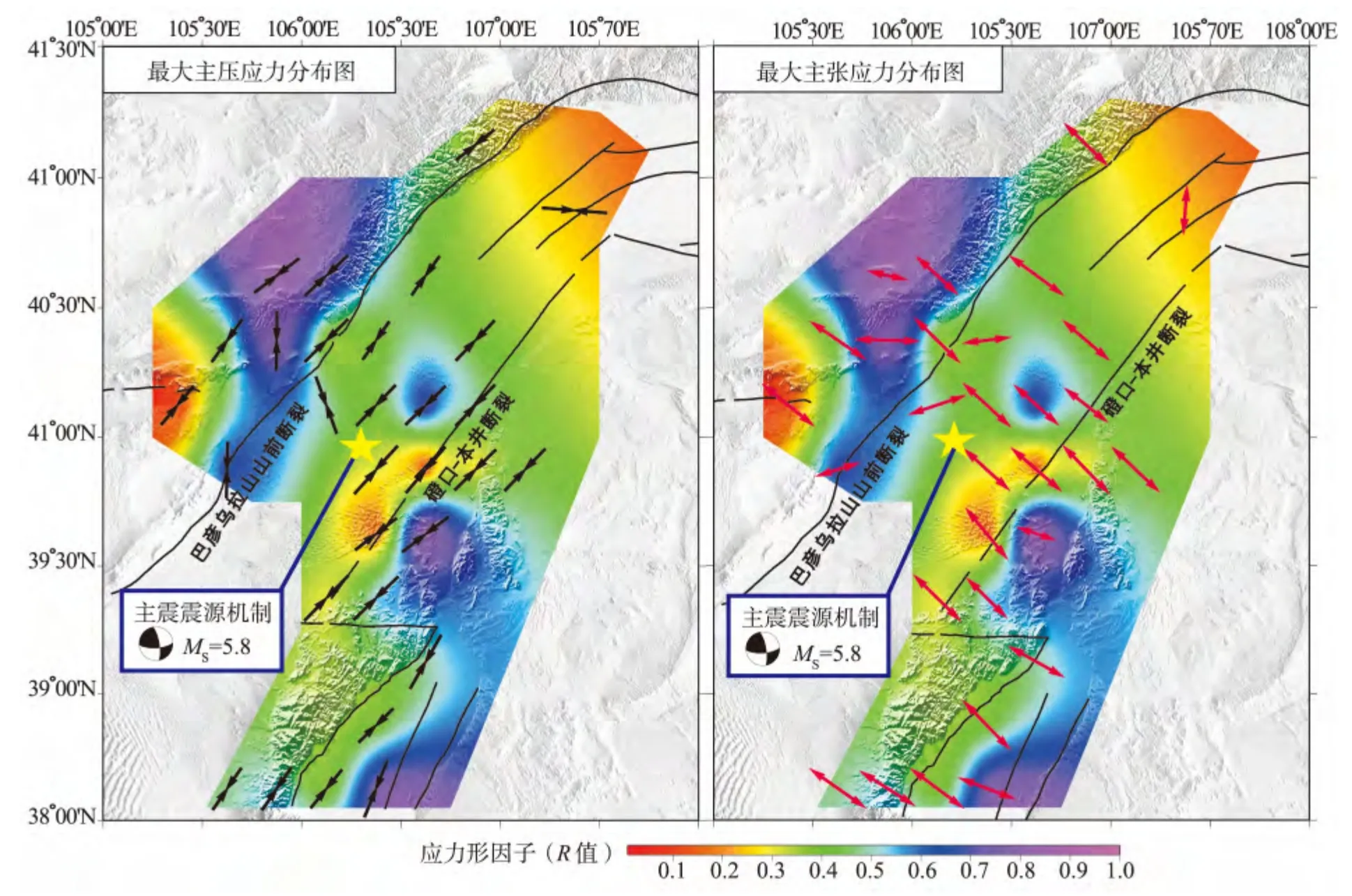

表2 应力场反演结果

续表2

图3 震中周围构造应力场

2 应力触发

2.1 研究步骤及方法

地震是由地下物质大规模地迁移和重组所产生的。地震发生之后的短时间内,弹性能的释放是主要的物理过程。此时,我们简化模型,把地球地下介质简化为半无限空间内均匀、各向同性的完全弹性体。如果已知地震位错面的几何参数和滑动量,则可求出弹性体内部产生的应变场。

运用库仑准则,断层面上的库仑破裂应力变化为

式中:Δσn为法向应力变化,Δτs为剪切应力变化,μ为内摩擦系数。Δσn为断层面上正应力变化,接收断层面上正应力减小(或接收断层两盘松开)为正,增大为负;当Δσf为正时,促进断层的破裂;Δσf为负时,抑制断层的破裂。本文中参照King 等的做法[14],采用μ=0.4,计算出静态库仑应力变化。

在面波震级小于8.9级的情况下,面波震级约等于矩震级[7],利用Wells和Coppersmith[15]的经验公式,估算得到断层面的长、宽和平均滑动量。根据Okada[16]总结出的解析表达式求出位移和位移的导数,用文献[17-21]的方法求出给定的断层面上的静态库仑破裂应力变化。

2.2 研究数据

采用中国地震局地球物理研究所矩张量快速反演结果中的矩心深度为20km 和节面Ⅱ的走向86°、倾角69°、滑动角17°等结果(http://www.ceaigp.ac.cn/tpxw/272036.shtml)。接收断层亦为节面Ⅱ所给参数,并根据Wells和Coppersmith[16]估计的断层长度、宽度和滑动量分别为10.6km,6.4km和7.9cm,此次地震产生的静态库仑应力变化值投影平面为2次余震所处的深度5km。

2.3 结果及分析

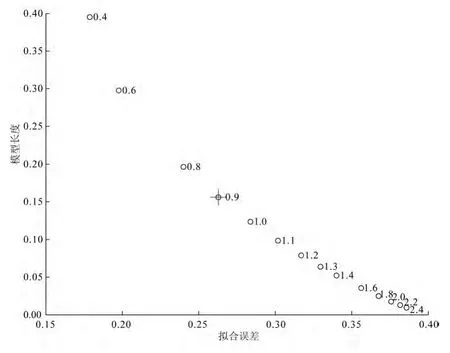

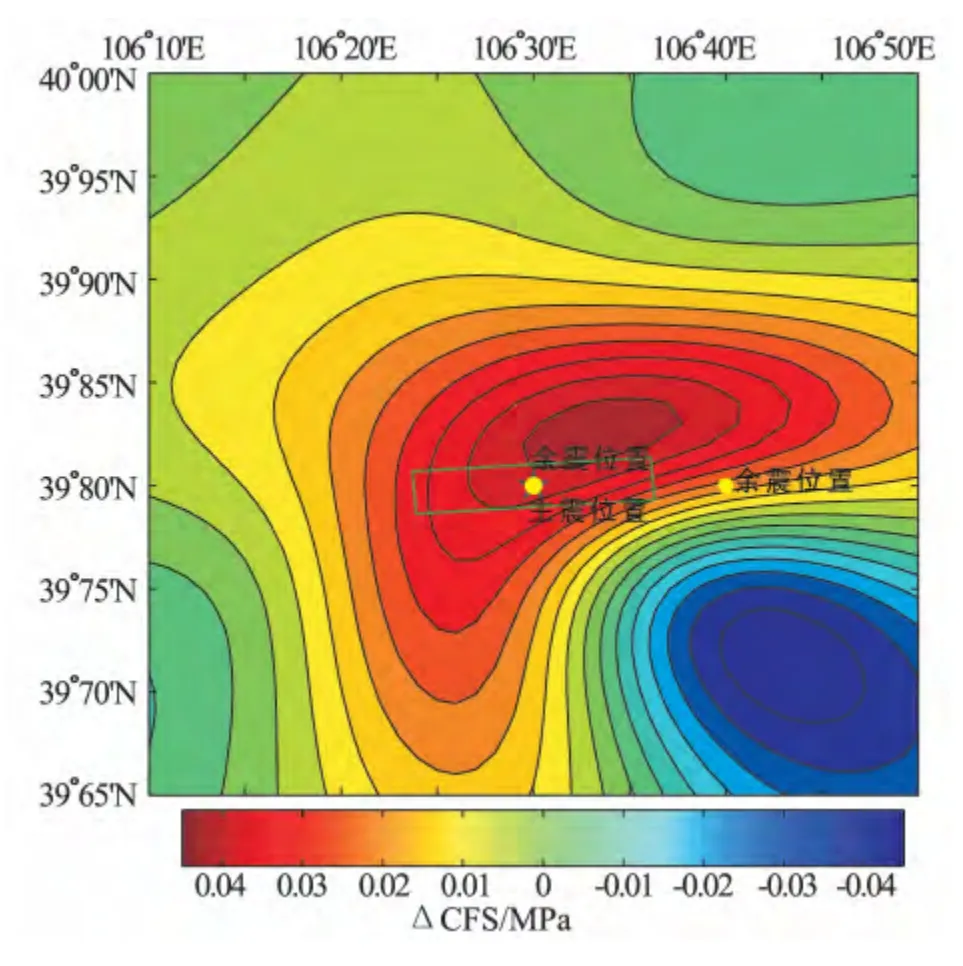

图4 震中周围静态库伦应力变化图

通过计算,得出以此次地震为点源的静态库仑应力变化,将其投影到2次余震所在深度(5km),得到弹性半空间内的震中周围的静态库伦应力变化(图4)。可以看出,在深度为5km 的平面上,此次地震所造成的最大库仑应力变化值达到0.047 9 MPa,其位置为39.89°E,106.34°N,处于主震NE方向,在主震位置的东、南方向上库仑应力变化为正值,即应力触发区,也就是所研究区域内的这2个方向上40km 内,有利于地震发生;在主震位置的ES方位库仑应力变化为负值,即应力影区,在39.71°E,106.43°N处出现负的最小值-0.033 7 MPa,说明在这块区域不利于地震发生。此地震的M4.0级余震的静态库仑应力变化值为0.042 8 MPa,M3.2余震的静态库伦应力变化值为0.023 MPa,2次余震发生的位置刚好处于库仑应力变化的正值区域,这说明此次主震的发生对2次余震有着触发作用。

3 结论

我们搜集了内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗MS5.8地震及周围有仪器记录地震的震源机制资料,根据这些资料对地震周围的应力场进行空间反演。我们得到的总体主压应力走向为N(42°±7°)E,主张应力走向为N(58°±12.6°)W。该地区的应力场不均匀性表现不明显,吉兰泰盆地内部的R值相对较低,符合该地区走滑断层的发震机制。

我们计算了内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗MS5.8级地震在周围产生的库伦破裂应力变化,发现该地震产生了东、南2个方向的应力触发区,2个大于3级的余震发生在触发区内,说明此次主震传递的应力触发了这2次余震的发生。

[1] 国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组.鄂尔多斯周缘活动断裂系[M].北京:地震出版社,1988.

[2] 许忠淮,汪素云,高阿甲.地震活动反映的青藏高原东北地区现代构造运动特征[J].地震学报,2000,22(5):472-481.

[3] 赵知军,刘秀景.宁夏及其邻区地震活动带与小区域构造应力场[J].地震地质,1990,12(1):31-46.

[4] 李孟銮.鄂尔多斯块体周围的地震活动与构造[J].西北地震学报,1985,S1:1-9.

[5] 李孟銮,赵知军.宁夏地区现代构造应力场及其与地震活动的关系[J].地震研究,1986,9(3):299-314.

[6] 李钦祖.华北地壳应力场的基本特征[J].地球物理学报,1980,23(4):376-388.

[7] 刘瑞丰,陈运泰,任枭,等.中国地震台网震级的对比[J].地震学报,2007,29(5):467-476.

[8] Hardebeck J L,Micheal A J.Damped regional-scale stress inversions:Methodology and examples for southern California and the Coalinga aftershock sequence[J].Journal of Geophysical Research.2006,111(B11310):1-11.

[9] Patricia Martínez‐Garzón.MSATSI:A MATLAB Package for Stress Inversion Combining Solid Classic Methodology,a New Simplified User-Handling,and a Visualization Tool[J].Seismological Research Letters,2014,85(4):896-904.

[10] Michael A J.Determination of stress from slip data:Faults and folds[J].Journal of Geophysical Research,1984,89(B13):11517-11526.

[11] Wan Y G.Contemporary stress field in China[J].Earthquake Science,2010,23:377-386.

[12] 盛书中,万永革,黄骥超,等.应用综合震源机制解法推断鄂尔多斯块体周缘现今地壳应力场的初步结果[J].地球物理学报,2015,58(2):436-452.

[13] 万永革,盛书中,许雅儒,等.不同应力状态和摩擦系数对综合P波辐射花样影响的模拟研究[J].地球物理学报,2011,54(4):994-1001.

[14] King G C P,Stein R S,Lin J.Static stress changes and the triggering of earthquakes[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1994,84(3):935-953.

[15] Wells D L,Coppersmith K J.New empirical relationships among magnitude,rupture length,rupture width,rupture area,and surface displacement[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1994,84(4):974-1002.

[16] Okada Y.Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1992,82(2):1018-1040.

[17] 万永革,吴忠良,周公威,等.几次复杂地震中不同破裂事件之间的“应力触发”问题[J].地震学报,2000,22(6):568-576.

[18] 万永革,沈正康,尚丹.2005年10月巴基斯坦MW7.6地震对余震的触发研究[J].中国地震,2006,22(3):277-286.

[19] 万永革,沈正康,盛书中,等,2008年汶川大地震对周围断层的影响[J].地震学报,2009,31(2):128-139.

[20] 万永革,沈正康,盛书中,等.2008年新疆于田7.3级地震对周围断层的影响及其正断层机制的区域构造解释[J].地球物理学报,2010,53(2):280-289.

[21] 刘博研,史保平,雷建设.2008年和2014年于田地震对周边断层发震概率的影响.地球物理学报,2015,58(2):463-473,doi:10.6038/cjg20150210.