试析德彪西《水中倒影》的比例结构

2015-11-27谢滨妃

谢滨妃

(岭南师范学院 音乐学院,广东 湛江 524048)

众所周知,德彪西在其钢琴作品中,发掘了过去作曲家很少注意或根本不注意的音响。他的音乐具有强大的联想力量,但却并非模糊不清,透过那飘渺抽象的表面,却显示出其最大可能的精确、严谨和理性。德彪西先后创作于1905 年和1907 年的两套钢琴曲《意象集》,每套各含三首小品,使用了崭新的和声语汇,展现了新的音响世界,奠定了印象派钢琴音乐风格的基础。《水中倒影》是《意象集》第一套中的第一首,也是他印象主义钢琴音乐中具有代表性的一首,作品以丰富独特的和声、调性手法,表现了水与光千变万化的效果,天际的浮云与岸边的树木在水面上显出的倒影。

关于德彪西《水中倒影》分析的文章并不罕见,就国内外关于此作品的研究来看,大致可以分为三个方面:1.以作品的音乐视觉印象为主,如时江月2012 年9 月第3 期发表于《交响》(西安音乐学院学院学报)的《水中倒影的视觉印象浅析》;2.以作品的艺术风格与色彩表现为主,如白云、张阳2010 年1月在《歌海》发表的《德彪西〈水中倒影〉的色彩表现》;3.以作品的和声技法为主,如陈飚发表于《中国音乐学》2007年第1期的《德彪西〈水中倒影〉的和声游移特征》。以上关于德彪西《水中倒影》的研究主要是对其创作特色、艺术风格、色彩表现、视觉印象、音乐意境,尤其以和声技法分析居多。国内论文提及德彪西《水中倒影》一曲,总免不了对作品的演奏风格、音乐特色、视觉印象等进行探讨,大多属于钢琴类论文。而对于《水中倒影》作品的比例结构分析甚少看到。

《水中倒影》被誉为“美的结合”,那作品如何体现这种“美”的结构,必须通过比例分析才能更深入地理解作品、演奏作品、透析作品。比例分析是20世纪音乐理论中最重要的组成部分。简单地说,以时间定量为前提、以单位统一为必要条件、以梳理音乐的“节奏—时间”关系为基本途径,分别观察作品中的各种成分,以期从中“寻找”(或“建立”)有一定意义的比例关系,是当代比例分析中的中心任务和特色[1]。

因此,本文将从以下四个方面,对作品的比例结构进行具体分析,论证作品以精确的比例关系,产生强大的结构凝聚力和独特的艺术美感。

一、从整体布局上看

全曲的曲式结构为带有回旋特点的五部拱形对称结构,这也是德彪西非常喜爱的结构形式。其简单图示如图1。

图1

从这个拱形对称曲式图来看,显示出来的对称关系仅仅是性质上的,在数量上并不对称,这种曲式结构的方整性与黄金分割中非对称的长短数列结构,深刻影响了《水中倒影》结构美学上的聚合力和不规整感。

《水中倒影》这首乐曲,德彪西采用了简洁的动机式主题来实现印象派主义对瞬间感触的独特要求,全曲为94 小节,根据菲波纳奇数列“黄金分割点”原则,我们可以得出全曲的第一个黄金分割点。

1.94×0.618≈58小节,在作品中,第58小节恰好是全曲的高潮点,唯一一处使用“ff”的力度,体现了黄金分割点的原则,见图2。

图2 94×0.618≈58小节

另一方面,在此处作曲家使用了双调性的结合:旋律声部使用了B多利亚调式,和声层使用了E大调的主和弦,更好地表现水与光的倒影结合,如例1。

例1:(摘取主要音型)

2.根据图1,以高潮处58小节为分界点,可分为58 小节和36 小节两个部分。首先分析前一部分(1~58小节)的黄金分割点:58×0.618≈35小节。从曲式结构上,可以清晰看到35小节正好是A主题的第一次再现,见图3。

图3 58×0.618≈35小节

后一部分(58~94 小节,共36 小节),其黄金分割点为36×0.618≈22小节,第22小节即全曲的第80小节,从曲式图中得出第80小节正是A主题第二次再现的结束或是尾声的开始,见图4。

图4 36×0.618≈22小节

通过对这两部分的黄金分割点进行分析,同时我们又可以得出以下的结果,见图5。

图5

3.根据图4,前部分(1~58 小节)可分为23、35两部分,23:35=0.657,23 小节(其临后点为24 小节),恰好是B段调性A调的首次进入;后部分(58~94 小节)以36 小节为中介,分为22、14 两部分,22:14=0.636,22 为80 小节,恰好是A 段二次再现的结束,尾声的开始,也是B段调性最后的退出。得出的两组数据表明它们具有黄金分割点的性质,B 段调性首次进入与最后的退出,同时也反应了作品的“倒影”关系,表现了水与光的变幻莫测。

通过以上所有的分析,可以得出全曲最基本的比例关系,见图6。

图6

从图示5中,我们可以看到,《水中倒影》的整体结构都遵循着黄金分割点的规律,体现了结构美的聚合力,体现了水与光相倒影的美。

二、从材料关系上看

全曲主要分为两部分材料。

1.第一部分:1~55小节。

这部分在材料上主要以半音化结构、节奏密度较大的上下行分解和弦、平行和弦进行、全音阶进行等;在调性上主要使用了旋律调性与和声调性的并置;在和声上主要是平行的大、小九和弦,并且七音和九音都不解决,突出了德彪西印象主义和声放弃功能而追求色彩的典型特点。

第一部分的比例分析:1~55小节可分为34、21两部分,21:34=0.617,55×0.618≈34 小节(其临后点为35 小节),通过这两组计算可得出:第34 小节为这部分的黄金分割点,见图7。

图7

以34 小节为中界点,21×0.618≈13(即47 小节),我们又可得出第2 小节这部分的黄金分割点,见图8。

图8 21×0.618≈13(即47小节)

从以上的两组黄金分割点可以得出什么的提示呢?对照乐谱,参见曲式结构图,可以得出几点提示:

其一,这两个黄金分割点的位置刚好包含了A主题和B插部的两个典型材料。

其二,第34 小节:B 段材料的结束/A 段材料第二次的再现开始,主导动机的旋律再现,五声化的音型,调性回到了主调D调。

其三,第47 小节:A 段材料的结束/B 段材料第二次的再现开始,材料上低音部运用了全音阶进行,旋律声部用了琶音式的和弦分解下行,调性上作了双调性的处理。

其四,这两处的黄金分割点正好构成了一对“倒影关系”,加深了主题的形象,作曲家特别注重了材料的对称安排。

2、第二部分:55~94小节。

这部分的材料是前段音乐的移位重复,以音阶的全音音列形式出现,以冲淡作品的调式调性;这部分的音乐材料只有个别地方使用双调性的结合,或以旋律调性为主,或以和声调性为主。

1.第61~64 小节:低声部出现了E—A—D 连续四度的上行。第61小节左手声部为E九和弦,第62小节包含一个“三全音音列”,第63~64小节为全音阶的连续进行。这种全音阶的连续使用使和声的色彩性得到强调,和声的功能进行基本被取消,主调(bD 大调)以持续音调性的形式在这一音乐片段中隐约可见,这是德彪西印象主义音乐调性模糊的范例[2]。

例2:

2.第66~69小节,66及68小节高声部是平行四六和弦的大二度下行;低声部建立在A长音上,这段音乐在和声调性的A 大调上游移。第67 小节经过了一个c 小三和弦分解,暗示c 小调,这一音乐片段不仅和声指向不明确,而且调性不稳定,典型印象派风格。

3.55~94小节的比例分析:55到94小节可分析15、24前后两个部分,24×0.618≈15(即70小节),15:24=0.625。此部分的黄金分割点在第70小节处,通过曲式结构图,我们知道70小节处是B插部第二次音乐的结束,也是A 主题第二次再现的开始,在70小节前的音乐调性比较游移不定,直到70 小节后,D主调出现,恰好是黄金分割点的位置,见图9。

图9 24×0.618≈15(即70小节)

综观以上所有的分析,可以得到以下的比例关系,见图10。

图10

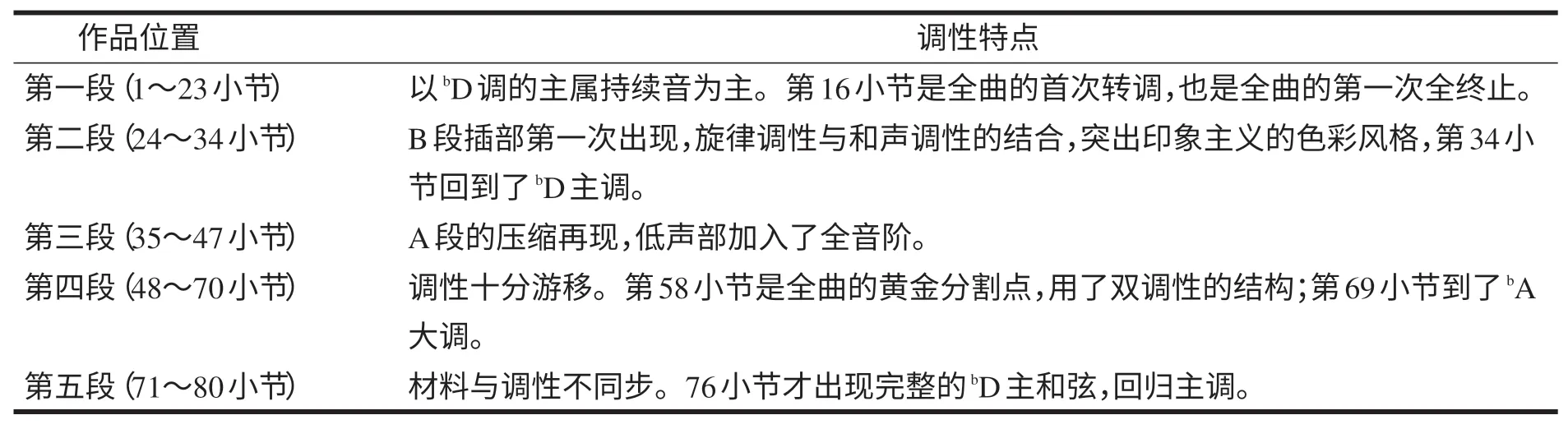

三、从调性结构上看

持续音调性是德彪西作品中常用的和声手法。他这首作品便使用了大量的持续音,以强调作品的某一调性。下面对作品进行简单的调性分析,如表1所示。

通过以上的调性分析表,以调性为据的比例结构,各部分长度的数字关系可以转换为,见图11。

图11

从图11中,我们可以得到以下几个结果:

1.以42小节为界,分为16、26两部分,16小节音乐首次转调,16:26=8:13;

2.第34小节回到了主调;

3.第42小节主调再次转调,42:16:16=21:13:13;

4.第58是全曲高潮,以26小节为界,16:10=8:5;

5.第68 小节最后回到主调,68=42+26,42:26=21:13。

表1

从以上所列出数据看,都符合菲波纳奇数列的形态,充分证明《水中倒影》的结构完全具有黄金分割点的性质,使得整首曲子更具有内在的统一性和内聚力。

四、结语

大多数作品抽象的外部框架与作品的内部张力间均能达到一种特殊的平衡,而这种特殊的平衡,就是音乐作品结构的比例关系,这种比例关系不仅创造了音乐作品的形式美,而且还作为一种重要的作曲技术手段促使音乐作品具有更深刻的内涵[3]。

综合曲式结构、音乐材料、调性结构和全曲基本比例等方面的特征,无论是音乐的材料位置、还是调性进入与退出的位置,都分布在黄金分割点上,与作品的曲式结构图(A 主题、B 主题的再现与结束)相呼应。似乎,这种结构一直在强调着“倒影”的关系,就如同水与光的千变万化。通过以上的分析,证明了《水中倒影》确实具有精确的比例关系,同时也揭示了黄金分割点的内在规律,更重要表明了此作品在结构上具有强大的凝聚力和美感。

[1]彭志敏.音乐分析基础教程[M].北京:人民音乐出版社,1997:198-200.

[2]唐勇.德彪西水中倒影的和声技法[J].华南师范大学学报:社会科学版,2001(5):131-133.

[3]田刚.“对称性”与“黄金分割律”——音乐作品中结构比例布局的历史研讨[J].音乐艺术,2004(3):41-49.