警院急救课程教学方案对教学效果影响的比较

2015-11-11宋健文廖柏林罗光华

宋健文,廖柏林,罗光华*

(1.广东司法警官职业学院,广东广州 510520;2.广东省司法警察医院,广东广州 510430)

警院急救课程教学方案对教学效果影响的比较

宋健文1,廖柏林2,罗光华1*

(1.广东司法警官职业学院,广东广州 510520;2.广东省司法警察医院,广东广州 510430)

目的比较不同教学方案对大学生选修课急救知识的授课效果差异,探索符合警院特色、教学效果好的教学方案,为警院大学生急救知识的普及提供参考。方法将11个班级的学生随机分为4个组,按照3种教学方案,利用多媒体授课、模拟人和情景式操作训练的模式对第一、二、三组学生开展急救课程的教学,第四组为对照组,未开展急救课程教学,并对各组大学生进行期末和毕业实习前两次考核,比较采用不同教学方案学生考核成绩的差异。结果经过急救课程授课后,第一组、第二组、第三组期末和毕业实习前两次急救考核成绩都高于对照组(P<0.05),其中理论和实践课学时比为1∶1的36学时教学方案的效果最佳。结论采用理论和实践课学时比为1∶1的36学时教学方案对学生进行急救课程的授课是促进警院大学生掌握急救技术的有效方案,可提高其急救水平。

急救课程;教学方案;教学效果;警察院校

现代救护立足于现场的抢救,在医院外的环境下,由“第一目击者”对伤病员实施有效的初步紧急救护措施,以挽救生命,减轻伤残和痛苦[1]。但是我国目前大多数“第一目击者”不知如何有效地在现场抢救伤病员,导致大量伤病员错失抢救的时机,所以推广和普及急救技能刻不容缓。高校大学生因为他们在时间、精力、学习能力等方面都优于其他人群,对他们进行现场急救的基本知识和急救技能的培训可以带动全民急救能力的提高[2]。上海市医疗救护中心率先在普通高校内尝试开设自救互救知识的选修课,课程设置为20学时,后面又提出增加各种技能操作培训和演练的学时[3];费素定等[4]也在高校中开展急救技术选修课的实践,课程设置为30学时;柴润国等[5]在大学校园探讨建立10个学时的现场急救知识培训模式;张玉亚[6]在警院中开设8个学时的急救知识技能的健康教育课程,上述教学方案都在不同程度上显著提高了大学生的急救技能,对大学生普及急救技能提供了有益的参考。由于没有统一的授课内容以及考核标准,无法横向比较各种教学方案的优劣。因此,本研究参照上述有关大学急救培训内容,结合警院教学特点,精心设置了3种教学方案对大学生进行授课并统一考核,通过比较选出最佳方案,为更好地丰富警院大学生急救知识提供一些理论依据和参考,现介绍如下。

1 对象与方法

1.1 对象

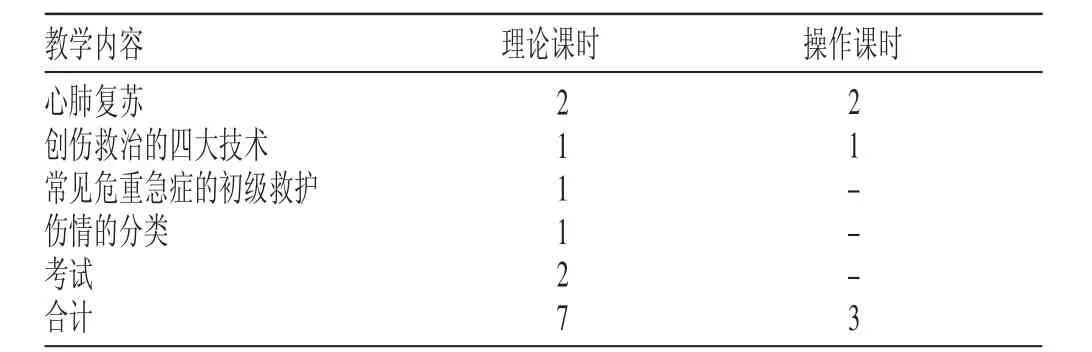

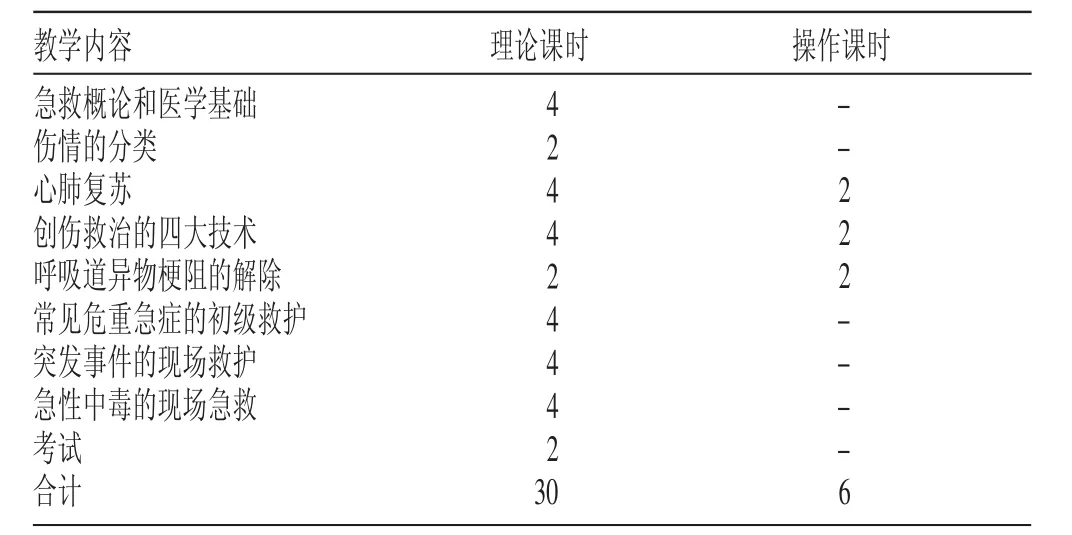

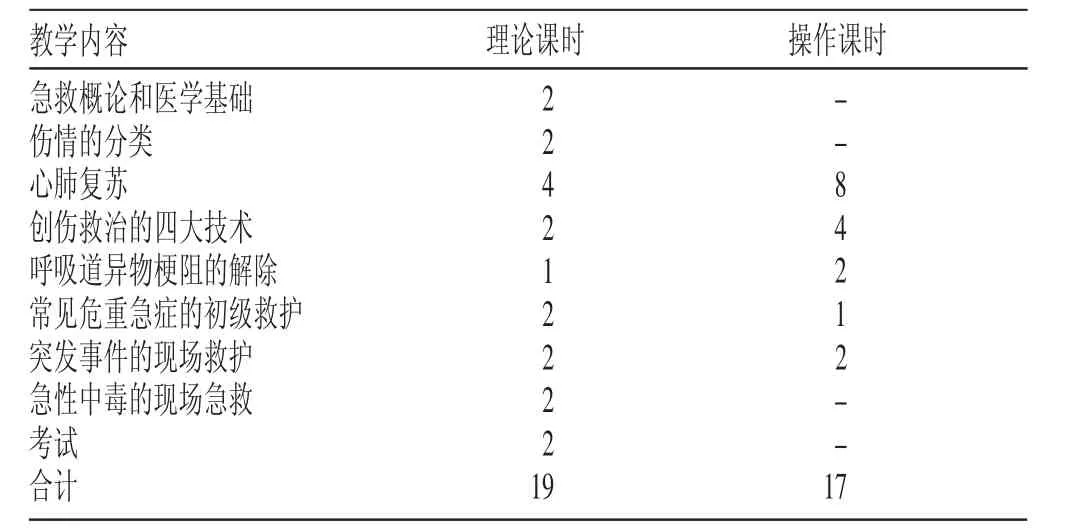

警院三年制大专不同专业共11个班级,其中警察类专业6个班,非警察类专业5个班。随机将其分为4个组,其中第一组3个班,共有130人;第二组3个班,共有128人;第三组3个班,共有131人;第四组2个班,共有81人。分别采用不同教学方案(见表1~3)教授课程。第一组学生按照教学方案1进行授课,第二组学生按照教学方案2进行授课,第三组学生按照教学方案3进行授课,将第四组设置为对照组,学生在校未参加学校组织的任何急救课程的学习或讲座。

表1 教学方案1

表1 教学方案2

表3 教学方案3

1.2 方法

将急救课程作为选修课在警院中开设,以《警务急救实用教程》[7]作为教材。每班每周安排两个学时的单独授课,授课教师均具有执业医师资格,属于急救技能专职教师。教学采用计算机多媒体教学,同时有视听资料教材,并结合教师面授、情景式操作训练模式进行授课。

1.3 课程考核

该研究以学生的考核成绩作为教学效果评价指标。考核分为3次进行,事先告知学生取第二次和第三次两次成绩的平均分作为该科考试总分(总分按100分计算),≥60分为及格,负责考核的教师事先不知道学生的分组。第一次是摸底考试(总分100分),内容涵盖最基本的急救知识,包括急救电话,心肺复苏的步骤,创伤的止血、包扎、固定、搬运,心肌梗死、脑中风、地震、火灾、中毒等情况的处理措施,全部是选择题。第二次考核安排在课程结束一周后,考试分为两部分:第一部分理论考试占50分,由学生独立完成,包括选择题和可现场发挥的问答题;第二部分操作考试占50分,参考余丽敏等[8]的考核方式,对心脏骤停后心肺复苏、脊椎损伤和多发性损伤救护处理、模拟院前急救全程操作3项急救技术综合评分,评分包括3个部分,即急救装备物品准备、技术操作规范性和步骤准确性以及小组成员配合程度。第三次考试安排在一年后毕业实习离校前,考核方式同第二次,但考核的题目有所不同,其中操作考试的3项技术包括:心脏骤停后心肺复苏、右前臂动脉大出血的急救和左下肢骨折的固定和搬运。

1.4 统计学分析

SPSS一直是国际上且具有权威性的统计分析软件之一,从20世纪90年代起,SPSS已经被应用在教育评价领域,其可以满足教育评价对现代化技术的需求,自然成了提高教育评价质量、满足现代化技术需求的最佳选择。本文选用SPSS13.0软件进行统计学处理,学生的成绩采用单向方差分析(One Way ANOVA)及其组间比较Bonferroni/Dunnett′s T3分析,P<0.05为有显著性差异。

2 结果

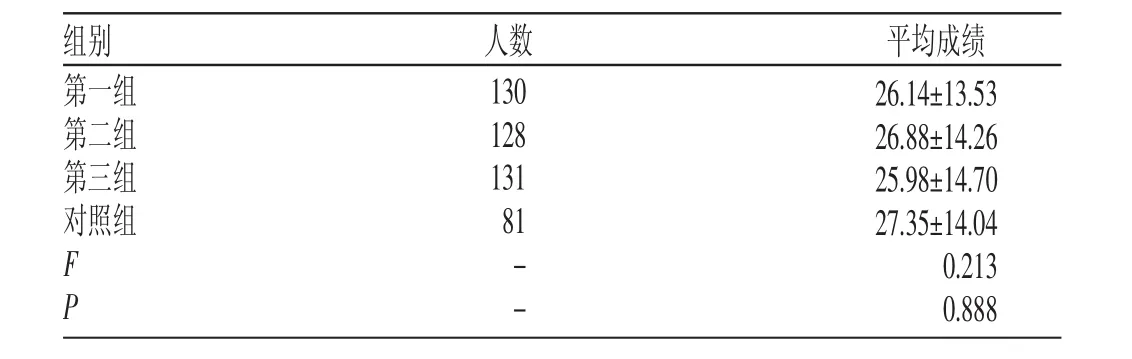

2.1 授课前急救知识摸底测试成绩比较(见表4)

表4 授课前急救知识摸底测试成绩比较(±s,分)

表4 授课前急救知识摸底测试成绩比较(±s,分)

平均成绩组别第一组第二组第三组对照组FP人数130 128 131 81 --26.14±13.53 26.88±14.26 25.98±14.70 27.35±14.04 0.213 0.888

如表4所示,授课前各组学生的急救知识摸底测试成绩比较,无显著性差异(P>0.05),授课前各组学生的平均分都在40分以下。

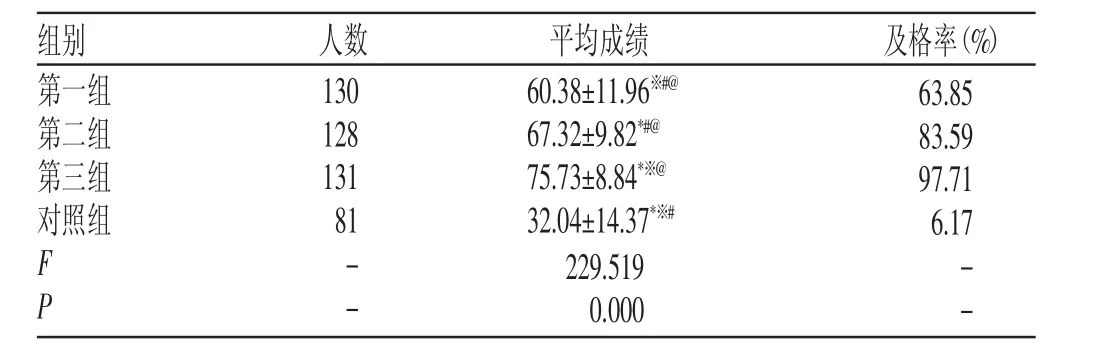

2.2 授课后急救知识期末考试成绩比较(见表5)

如表5所示,授课后各组学生期末急救知识考试成绩比较,存在显著性差异(P<0.05),授课后第一组、第二组、第三组学生的平均分都在60分以上。第一组期末考试成绩与第二组、第三组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),低于第二组和第三组,高于对照组。第二组期末考试成绩与第一组、第三组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),高于第一组和对照组,低于第三组。第三组期末考试成绩与第一组、第二组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),高于第一组、第二组和对照组。对照组期末考试成绩与第一组、第二组、第三组相比,有显著性差异(P<0.05),低于这3个组的成绩。

表5 授课后急救知识期末考试成绩比较(±s,分)

表5 授课后急救知识期末考试成绩比较(±s,分)

注:与第一组比较,*P<0.05;与第二组比较,※P<0.05;与第三组比较,#P<0.05;与对照组比较,@P<0.05

及格率(%)组别第一组第二组第三组对照组FP人数130 128 131 81 --63.85 83.59 97.71 6.17 --平均成绩60.38±11.96※#@67.32±9.82*#@@@75.73±8.84*※@@32.04±14.37*※#229.519 0.000

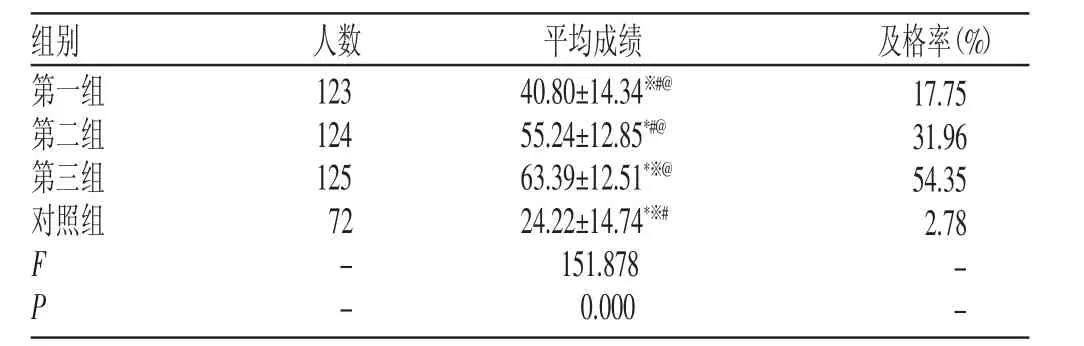

2.3 毕业实习前急救知识考试成绩比较(见表6)

表6 毕业实习前急救知识考试成绩比较(±s,分)

表6 毕业实习前急救知识考试成绩比较(±s,分)

注:与第一组比较,*P<0.05;与第二组比较,※P<0.05;与第三组比较,#P<0.05;与对照组比较,@P<0.05

及格率(%)组别第一组第二组第三组对照组FP人数123 124 125 72 --17.75 31.96 54.35 2.78 --平均成绩40.80±14.34※#@55.24±12.85*#@63.39±12.51*※@24.22±14.74*※#151.878 0.000

由于部分学生提前外出实习,各组都有小部分学生未能参与考核。如表6所示,授课后各组学生毕业实习前急救知识考试成绩比较,存在显著性差异(P<0.05),授课后除对照组外,其余各组学生的毕业实习前考试平均分都在40分以上。第一组毕业实习前考试成绩与第二组、第三组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),低于第二组和第三组,高于对照组。第二组毕业实习前考试成绩与第一组、第三组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),高于第一组和对照组,低于第3组。第三组毕业实习前考试成绩与第一组、第二组和对照组相比,有显著性差异(P<0.05),高于第一组、第二组和对照组。对照组毕业实习前考试成绩与第一组、第二组、第三组相比,有显著性差异(P<0.05),低于这3个组的成绩。

3 讨论

3.1 警院实施急救技能教学改革的重要性

我国每年因意外伤害死亡的患者约70万人,是居民死亡原因的第四位或第五位,也是1~34岁人群的首要死亡原因[9]。经调查发现,大学生这一特定人群中各种伤害发生率高于一般人群[10]。对于警察院校的大学生而言,他们还必须接受高强度的体能等警务技能的训练,更容易发生意外伤害。此外,人民警察往往是各种意外伤害、恶性事故和恐怖袭击案件现场的“第一目击者”。因此,对未来是人民警察的警院大学生来说,掌握急救技能具有重要的意义。然而,无论是我们的摸底测试还是其他研究[3-6,11],都表明大学生的急救知识比较薄弱。不过大学生综合素质相对较高,接受能力较强,警院又实行警务化管理,可以对大学生进行集中规范的培训。因此,在警院利用较好的教育资源及设备对大学生进行急救知识的授课是可行的方式。

在授课开始前,通过试卷测试的方式对学生进行摸底考核,测试成绩表明:(1)授课前各组学生之间的成绩比较,无显著性差异(P>0.05),参与实验的各组急救知识的起点一致,分组相对合理。(2)学生整体成绩较差,急救知识的知晓度不高,与其他学者的研究[3-6,11]结果相一致。原因可能主要在于大多数学生没有进行过正规的急救知识与技能的学习和培训、缺乏获取相关知识与技能的有效途径、急救意识不强等[12]。

3.2 3种教学方案考核成绩差异的原因分析

本研究发现,进行授课后,第一组、第二组和第三组期末考试的成绩比对照组高(P<0.05),这3个组的及格率都在60%以上。一方面,可能大学生本身接受能力较强;另一方面,在授课前摸底考试中,成绩不佳让很多学生清楚地意识到自身急救水平低下,从而对急救知识需求强烈,促使其更加主动地学习,以提高成绩。按照方案2和方案3比按照方案1授课的学生考试成绩高(P<0.05),主要由于方案2和方案3授课的学时比方案1要长,急救知识授课的深度和广度都要比方案1高,学生操作练习的机会更多,学生能更好地理解并接受急救知识,有利于提高考核成绩。方案2和方案3都进行36个学时的授课,授课内容相对一致,方案2的操作课只安排了6个学时,但方案3操作课安排了17个学时,理论课和操作课学时的比例为1∶1,即操作课占50%,达到了费国忠等[3]建议的操作课占总课时的比例。研究结果显示,按照更加突出操作练习的方案3授课的学生成绩明显高于按照方案2授课的学生(P<0.05),而且及格率达到97.71%。分析认为,动手练习是掌握急救技能的关键因素,在授课时增加操作学时,可以在很大程度上增强学生操作的准确性和有效性,提高操作水平,在操作考核中取得更高的分数。另外,根据建构主义学习理论,情景式教学以实例或问题为基础,让学生自主到真实环境中去感受、体验,这比单纯的以文字或口头传授进行教学更能激发学生的学习兴趣和学习主动性[13]。增加操作学时可以更大程度地提高学生学习的兴趣,加深了学生对理论知识的理解,同时理论的掌握又保证了操作的准确性和有效性,这些可能是方案3教学效果较好的原因。

3.3 根据遗忘规律分析教学方案的优越性

在教学工作中,经常遇到学生对知识的遗忘情况,特别是考试结束后,由于没有对所学知识进行强化或者应用,知识容易遗忘。大学生即便参加过类似的急救技能方面的培训,但几个月后对其进行调查发现,其急救技能掌握程度明显下降[11]。而开设急救课程的初衷是保证受训大学生在遇到灾害或危重患者时,能够熟练实施现场急救术。意外事件可发生在任何时间、任何地点,所以急救知识的遗忘成为实现教学目的的一个重要障碍。为了检验3种教学方案对教学长期效果的影响,我们在学生毕业实习前(授课结束约一年)再次进行考核。考核结果表明,第一组、第二组和第三组的学生考核成绩也还是明显高于对照组学生(P<0.05),这再次体现开展急救课程教学的意义所在。另外,采用教学方案3的学生考核成绩显著高于采用方案1和方案2的学生(P<0.05),而且及格率还能保持在54.35%。遗忘规律是指一次性记忆同类的内容过多、过久时容易发生遗忘。有意义能理解的内容不容易遗忘,对有兴趣、爱好和需要的内容不易遗忘[14]。方案1可能课时短,而短时间内接受的急救知识内容过多,随着时间的推移,就容易发生遗忘。而方案3增多了操作课时,大大提高了学生的学习兴趣,且情景式的操作练习增多又可使学生对实际急救技能的印象深刻,加深了学生对知识的理解,从而使学生更牢固地掌握了急救知识,使急救知识的遗忘相对不容易发生。但是遗忘是正常的,甚至是不可抗拒的,因此,在对大学生进行急救知识与技能的教育过程中,应定期开展与急救技能有关的室内外培训或竞赛等活动,在培训中可采用多种方式相结合进行教育,特别注重急救技能的定期培训[15],使大学生群体可以成为急救知识的传播载体。

4 结语

本研究仅是对急救课程选修课教学方案进行初步的探索,通过比较3种教学方案,发现采用理论和操作课时比为1∶1的36学时的教学方案进行授课,相比另外两个方案,在短期和一年后的考核结果令人满意。但是该方案实施的过程中也遇到一些问题,如学生重视不够、教具不足、部分学生理论较差以及缺乏规范的操作练习实验室等。整体来讲,该教学方案还是对急救课程产生了积极的教学效果,因此,其可为急救知识与技能培训模式提供一定的参考依据。

[1]中国红十字会总会.救护师资培训教材[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[2]吴向辉,周树生.高等院校开展院前急救技能培训必要性与可行性的探讨[J].中国医学教育杂志,2009,29(4):54-56.

[3]费国忠,蔡晓峰,刘艺林.急救中心和高校联合开办自救互救选修课的经验总结[J].中国急救医学,2001,21(11):676-677.

[4]费素定,黄金银.大学生急救技术选修课的实践[J].护理学杂志,2007,22(3):16-17.

[5]柴润国,马晓衡,安艳.在大学校园开展现场急救知识培训模式初探[J].中国医药导报,2007,6(4):147-148.

[6]张玉亚.警院学生急救知识技能的健康教育效果评价[J].中国校医,2007,21(1):99-100.

[7]罗光华,周飞,宋健文.警务急救实用教程[M].广州:暨南大学出版社,2013.

[8]余丽敏,糜庆,郭荣峰,等.院前急救技术规范培训的实践与探讨[J].中华医院管理杂志,2005,21(9):598-600.

[9]赵永春,张雁,温新华,等.加快开展公众规范化急救知识普及培训活动[J].当代医学,2005,12(2):50-51.

[10]郝孔志,周勤.因伤住院学生186例伤害类型及相关因素分析[J].中国学校卫生,2001,22(1):72.

[11]王晓艳.大学生急救知识现状及减灾教育后效果分析[J].齐鲁护理杂志,2014,24(1):71-72.

[12]覃思,王声湧,卢巧.港澳大学生急救知识认知情况及其影响因素分析[J].湖北民族学院学报:医学版,2005,22(3):20-22.

[13]刘中宇,王芳.高校课时安排与教学硬件设施对计算机基础课程教学的影响[J].中国现代教育装备,2009,21(1):29-31.

[14]孙时进.心理学概论[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[15]张积家,陈俊.高等教育心理学[M].北京:高等教育出版社,2009.

(*通讯作者:罗光华)

G526.5

B

1671-1246(2015)24-0125-03

广东司法警官职业学院院级课题(02YWK201301)