中西方课后任务模式的差异与启示

2015-11-07白爱秀

白爱秀

(杭州绿城育华学校,浙江 杭州 310012)

中西方教育差异的来源具有时间上的长久性和空间上的广泛性,具体体现在中西方对于教育的词源学原初性定义差异、教育价值观的历史演变差异、社会经济环境的差异、国家制度和民族特质差异等。课后任务作为教育教学的一个微观体现,也呈现出中西方差异明显的两种模式。比较中西两种不同的课后任务模式,分析二者利弊,有利于促进我国的教育教学的改革与深化。

一、中西方课后任务模式的差异

(一)教育价值观差异。

中国文化和以欧美文化为代表的西方文化是人类文化历史中两颗璀璨的明珠。鉴于地理环境、历史演变、民族性格和政治经济等社会背景的不同,中西文化都呈现出各自明显的地域差异。教育价值观作为文化的重要组成部分,必然折射出中西方的差异,概括之,中西方教育价值观的差异主要存在于以下几点。

1.中国教育注重“求同”的整体性,西方教育注重“存异”的差异性。

中国的传统文化以大一统为主旋律,注重统一性和群体性。在古代历代王朝的政治经济文化历史演变中,儒家思想基本上占据主导地位,教育内容突出了其政治功能,注重和谐,强调统一,一定程度上对于个体的个性化发展和创新发展产生了压抑的负面影响。宏观上看,中国现阶段的教育体系在区域差异的客观情况下,并未体现出明显的教育差异;微观上讲,小到一个班集体教育教学,基本上存在趋同性和统一性,实践中很少考虑学生的个体差异性,也并不十分鼓励创新独异的声音。

西方的历史演进中,民主化和法制化等占据主导地位,加之经济方面的商业化,为西方的教育提供了制度、法制及经济方面的基础,社会注重公平、自由和竞争。折射在教育方面,教育便体现出尊重个体,强调公平,提倡竞争与创新等特征。个体的发展受到极大尊重和鼓励,创新为个体发展乃至社会发展提供了源源不断的成长机遇。放眼至教育教学中,教育制度的多样灵活、教师的分层教学、学生的个性发展等,都在一定程度上反映了西方教育的存异与创新。

2.中国教育注重“权威”,西方教育注重“平等”。

“师道尊严”、“尊师重教”等历来是中国教育的传统理念,教育大家通常被尊称为“圣人”、“夫子”等。作为政治色彩浓厚的教育,带有一定的阶级观、等级观和权威观。换言之,中国教育是带有“暴力”的,“教育暴力”分为内在暴力和外在暴力。内在暴力体现为传统的教育管理者和教师依据教育大纲进行教育教学,在教育教学活动中掌握主导权,师道尊严,权威稳固,教育教学氛围呈现出的基本上属于同一的真理与一元文化。如此的传统教育教学削弱并抑制了学生学习的主动权和主导权,学生的创新性、独特性及勇于挑战、勇于创新等品质的发展受到了较大压制。外在暴力体现为体罚和变相体罚等。

西方的教育教学体制化、法制化。教师的服务色彩十分浓厚,并不拥有神圣的尊贵地位,服务学生是教师的基本职责。师生关系十分平等、自由、公平。教师不会有权威感,学生也不惧于挑战教师。在这种教育教学氛围下,学生是学习的主导者,思维活跃,个性张扬,勇于挑战一切新事物。而教师最大的目标之一就是尽力引导并培养学生天性中的好奇心和求知欲。在这种师生平等的交往中,学生的个性发展得到了充足的自由和充沛的土壤。

3.中国教育注重“持久稳定”,西方教育注重“改革创新”。

社会存在决定社会意识。中国历来以农耕经济为基础,农耕经济的时空恒久性和稳固性,孕育了中华民族对于“稳定长久”心理的倾向和实践追求。教育作为经世济用的一种途径,基础知识的积学被格外重视。因此,我国多年来实施的教材鲜有大的变革,所谓经典知识鲜有删除,相对应的教师教学也显得鲜有更新与改革。

相较之下,西方社会尊崇个人文化,自由、平等、竞争等社会制度和体系催生了教育教学的不断更新和变革。教育体系在统筹规划下体现出高度的个体差异性和时空灵活性。教育工作者也竭力对学生的创新性和独特性进行呵护并给予巨大鼓励。因而,西方人喜变,好异,勇于追求,勇于挑战,从而推动了西方教育的不断革新,不断进步。

(二)课后任务的形式差异。

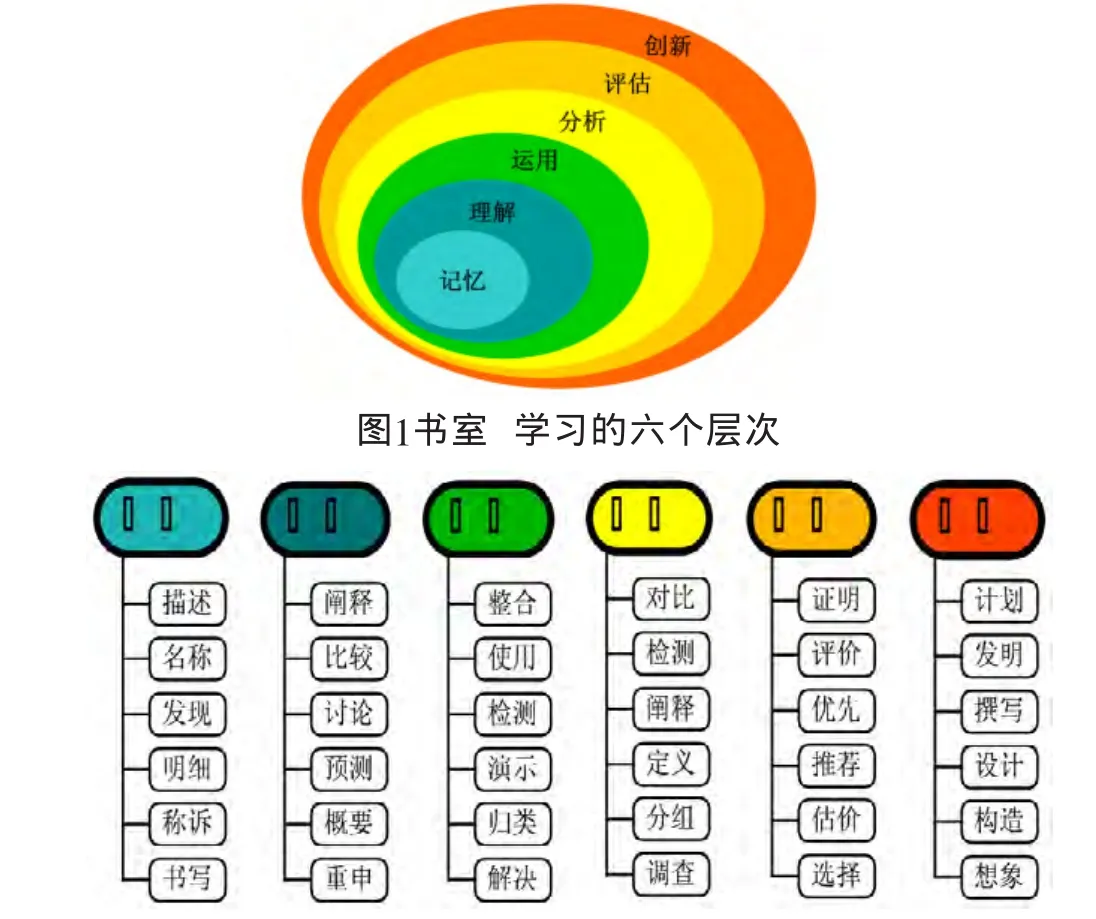

课后任务是教育教学活动中的重要一环,既是教师教学的重要途径,又是学生学习的重要组成部分。课后任务的有效实施也将有利于学生学习的促进和提高。然而,各个国家的课后任务存在形式和侧重点等方面差异,因此也产生了学生的学习差异。如图1、图2所示,学习分为记忆、理解、运用、分析、评估和创新等层次,每个层次所包含的内涵既统一又有所区别。学生课后任务形式和侧重点的不同,会使学生学习所能达到层次的不同。

图2 学习的六个层次及各层次具体描述

中国的教育体系,应试教育仍占据主导地位,学校的课后任务存在内容重复、形式单一、难度划一等特征。课后任务的形式和侧重点主要涉及学习层次中的前三个层次,即记忆、理解和运用,而对于分析、评估和创新的关注显然远远不够甚至被忽视。虽然“重复性训练”的课后任务可以使学生养成慎思、积学等良好的逻辑思维和勤学习惯,为学生打下扎实的基础性知识的基础,但是学生的分析、应用、探究及创新能力的发展受到了极大抑制。

相比较中国的课后任务形式,西方倡导的课后任务形式是自主式、合作式、实践式、探究式,更加侧重学习层次中较高层次的培养,其特征为:书面任务、口头任务和实践任务相结合;课内任务、课外任务和家庭任务相结合;个人任务、小组任务和全班任务相结合;每日任务、学期任务和学年任务相结合;同一任务和分层任务相结合;学科内部任务和跨学科任务相结合,等等。举例而言,英国对于表演型的作业十分推崇,教师指导学生阅读小说、话剧等作品,然后学生以表演形式将自身对作品的感悟诠释出来;澳大利亚的跨学科课后任务十分常见,学生的美术课任务是结合生物的基因学和遗传学,画出自己所能想象并符合生物学逻辑的任意新型生物;外语学习的课后任务是结识三名以上的外国朋友,主动与之聊天,在对方允许的情况下对聊天进行录音;历史课的任务是基于课本所学知识,结合当代科技将历史上的发明进行改良;宗教课的任务是选取当今社会的热点问题,使用第二外语完成一份相关主题的海报、信件或者T-shirt,等等。基于以上诸点可知:西方的作业形式既考虑到了个体差异性又关注了学科之间的横向关联性;特别关注学生的理解、应用、实践和创新能力的培养,致力于个人价值的全面提升。

(三)课后任务的过程差异。

教学活动包含教师的教和学生的学,因此完成课后任务的过程包括了教师的监控过程和学生的认知过程。

中国的教育注重课后任务的灌输、经验、综合和体认,教师对于学生的课后任务采取的是结果监控。教师在完成课堂的高效的知识传输之后,利用课后任务的结果检测学生对于知识的掌握情况,教师在学生的任务过程中鲜有具体的跟踪性的指导和监控,有时夸张到“学生写了两个月,老师写了个‘阅’”。课后任务在中国教师角度更多的是发挥了工具价值。中国学生在课后任务的完成过程中更多的是对考试中的知识进行反复而有变化的训练,以达到“积学”、取得优秀成绩、争取好工作、取悦父母、光耀门楣等目的,学生的认知过程基本上属于记忆和理解过程,从动机角度讲,外在动机(外因)起主要作用。

西方教育的课后任务注重启发、分析、逻辑和认知,教师对学生采取的是过程监控。西方绝大多数国家的教育系统中十分成熟地运用了网上教育教学系统。首先,教师在网上系统中提前布置课后任务,引发学生的认知准备和预先思考;其次,教师在课堂中给予相应的任务指导;再次,在学生完成课后任务的过程中,教师对于每位学生进行多次的面对面指导与修正;最后,学生在规定期限内上教课后任务。在整个课后任务过程中,教师可以利用教学网络的答疑系统、电话互动系统及电子邮箱等随时对学生的课后任务完成情况进行监控并给予辅导。课后任务在西方教师角度是一种颇有成效的教学价值。西方学生在任务的完成过程中,好奇心、想象力与创造力被充分挖掘并得到全面调动,学生的认知过程基本属于理解、分析、运用甚至是创造,学生的内在动机(内因)起主导作用。

(四)课后任务的反馈和评价体系差异。

课后任务的反馈和评价既能反映学生的学习效果,又是教师及时掌握学生学习状态的有价教学活动之一,反馈和评价既是前一段教学内容的总结性反映,又是下一段教学任务的方向性指导,因此课后任务的反馈和评价体系的重要性不言而喻。

中国现阶段提倡新课标的评价体系,评价体系包括评价内容的多维化和评价方式的多样化,从而促进学生的多样发展。然而在实践调查中不难发现,应试教育依然“踏踏实实”地进行着,从而将评价体系限制在了评价内容一维化、评价方式单一化的禁锢之内,即:教师对学生的课后任务进行的评价主要看知识目标的掌握情况,而其他目标(如技能目标、策略目标、情感态度目标等)基本被排除于评价体系之外;评价方式也多数是使用分数、等级等在书面上进行评价。内容一维化、方式单一化的课后任务评价体系虽然有助于学生养成慎思、静学、勤奋等良好习惯,却严重抑制了学生在态度、情感、创造等方向的多样性发展。

通过相关的调查和实践发现,西方对课后任务的评价体系较为科学,遵循以下几个原则:因人而异的原则、主体性原则、激励性原则、可行性原则和连续性原则。具体而言,西方的课后评价体系注重以下几个“结合”:知识目标、策略目标和情感目标相结合;书面评价、口头评价和实践验证相结合;阶段性评价和总结性评价相结合;总体评价和个体差异性相结合;学科内部评价和跨学科评价相结合;个体学生表现的纵向历史评价和全体学生的横向对比评价相结合,等等。西方评价体系具有以人为本、多向评价、动态参与等明显特征,有助于强化课后任务的实际效果,促进学生个体的全面发展,对教育教学活动起到了一定的积极作用。

(五)课后任务的效果差异。

课后任务作为教育教学的一个重要活动,其作用的发挥程度关键看课后任务所起到的效果如何。

中国现阶段的应试教育以成绩为关键导向,因此课后任务以知识点的“重复变化训练”为主,通过课后任务可以使学生对所学知识进行复习、巩固和深化,逻辑思维得到训练,从而有助于应对考试中出现的相关知识考点。以“提高成绩”为导向的课后任务是师生强化教与学的效果的有效途径,有助于提高学生在考试中的竞争力。然而,学生的思想禁锢于知识点的简单积累和反复的训练加强中,知识面不广,创造力缺乏,原始的好奇心和求知欲无法得到自然发展,相应的社会实践能力和适应能力无法得到充分发展。教育的最后输出是较为薄弱的人才竞争力。

相比较中国的“起点教育”,西方教育的课后任务所发挥的效果是多维度、全方位、长久性的。西方教育教学从课后任务设置、过程监控到反馈评价都以学生为主体,以培养学生的创造力、适应力与生存能力为核心,以促进学生的个性发展和全面发展为目标。由此可见,西方的课后任务不仅是简单的教育教学活动,而且是促进学生时间上长久发展和空间上全面发展的重要一环。教育最后输出的是强劲的人才竞争力。

《全球人才竞争力指数》(The Global Talent Competitiveness Index)的调查面向全球103个国家,涵盖人口占世界人口86.3%。研究显示,瑞士的人才竞争力排行榜首,新加坡和丹麦分获第二、三名。亚洲国家中,日本排名第21,韩国排名第28。虽然中国是全球第二个最重要的经济体,但人才竞争力排行第47名。由此可见,中国的教育在基础知识教学上达到了突出效果,看似“赢在了起点”,却“输在了终点”。

二、从中西方课后任务模式对比中得到的启示

(一)中西结合,优势互补——适当改进中国的课后任务模式。

从中西方不同的教育体系和课后任务模式我们可以发现二者各有优势和缺陷:中国的教育模式和课后任务模式强调基础教育,有利于培养静思、谨慎、谦虚、勤学的学生,却在一定程度上抑制了学生的个性化发展、多样性发展和全面性发展;西方的教育体系和课后任务模式强调学生个体价值的发展,有利于培养个性鲜明、创新力活跃、社会适应力强的学生,却也避免不了基本功不扎实、思维不缜密、性格放任等不足。

因此,在现阶段的基础上,适当改进学生的课后任务模式既有必要性,也有可行性。具体操作措施包括:(1)增强课后任务的自主性和灵活性。在进行课后任务布置的时候,根据同一教学目标可以多提供几个任务供学生选作,既能提高学生的兴趣,又能实现既定的教学目标。(2)加强课后任务的跨学科合作。借鉴学科之间的共通性和关联性,整合两门学科或者多门学科的课后任务。例如,使用英文写语文周记、使用音乐做自我介绍、利用美术或采访等形式完成文综任务,等等。跨学科任务的实施,既能提高学生的学习积极性,又能培养学生的分析和综合能力。(3)增强课后任务的动态性。课后任务的动态性,既指课后任务的动手实践性,又指教师对于课后任务监控和反馈的连续性。一方面,适当提高课后任务实践性的比例,比如多让学生做观察试验,社会活动等课后任务,从而帮助学生加强对知识点的感知力和实际的操作力。另一方面,教师对于课后任务应给予动态跟踪和及时反馈,从而使课后任务成为教学活动的有效延伸部分,促进师生教学相长。

在我国现阶段的教育教学制度改革实践活动中,一味地“守成”,不吸取西方科学的教育教学模式是行不通的;一味地“求变”,全盘否定传统的教育教学也是没有可行性的。从理论上和实践上,只有中西结合、优势互补才能真正促进教育教学的稳步前进。

(二)教育的社会价值和个人价值相统一——培养目标向实践能力和创新能力的方向转变。

西方的教育理念注重个人价值的发展,提倡 “真理”、“自由”,主张个人利益,教育内容多以能够增强学生能力的内容为主,有利于培养学生的实践能力和适应能力。较之西方教育理念,中国的教育思想和体系带有社会功能的成分更多一点,是政治体系的有效组成部分,也是社会教化的主要手段之一,教育关注群体的凝聚同一,因而学生个体需求的实际发展受到一定程度的抑制。中国学生的探究性、创新性、独立性和适应性等相对较弱。因此,在综合考虑各方现实情况的基础上,我国教育体系的培养目标有必要从传统的“积学”向培养实践能力和创新能力的方向转变,不仅实现教育的社会功能,而且促进学生个体的价值发展,从而实现教育的社会价值和个体价值的统一。

(三)教育理论和教育实践的相统一——深化我国教育教学制度的改革势在必行。

综合而言,西方的教育史本质是教育价值观念不断更新的历史,这种独特、创新、进取、激励、勇于挑战的文化心理和民族性格真实有效地坚持了科学真理的精神,促进了教育理念和教育活动的不断变革,从而强劲地推动着西方社会的历史车轮滚滚向前。

中国的教育起点实质上并不逊色于西方,以孔子为代表的儒家思想及各个时期的思想家、教育家也使中国的教育在人类文明中熠熠生辉。然而,中国教育由于受到教育价值观词源性定义、历史演变轨迹、文化心理、民族特质和政治经济文化等主客观现实因素的影响,出现了与西方教育不同的侧重点:西方教育注重教育的经济功能,中国教育侧重教育的政治功能;西方教育注重教育的科学文化价值,中国教育侧重教育的社会道德价值。理论上,素质教育轰轰烈烈,实践上,应试教育踏踏实实。

在科技竞争日益激烈的当今世界,教育强国具有理论上的重要性,也具有实践上的必要性。因此,在综合考虑中国国情和世界教育发展潮流的前提下,如何对中国教育进行思辨地价值判断并作出科学的价值选择令人深思但又意义深远。

[1]Biggs,J.B.Western misconceptions of the Confucianheritage learning culture,In D.Watkins&J.B.Biggs(Eds.),The Chinese learner:Cultural,psychological and contextual influences[A].Hong Kong:Comparative Education Research Center,1996.

[2]赫尔巴特.李其龙译.普通教育学·教育学讲授纲要[M].北京:人民教育出版社,1989.

[3]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存:教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,1996.

[4]费孝通.百年中国社会变迁与全球化进程中的“文化自觉”[J].厦门大学学报(哲学与社会科学版),2000,4:5-11.

[5]顾明远.教育大辞典(第1卷)[M].上海:上海教育出版社,1990.

[6]卢梭.爱弥儿[M].北京:人民教育出版社,1985.

[7]李少丽.浅谈中外教育之别[J].外国中小学教育,2007,7:63-65.

[8]裴娣娜.现代教学论[M].北京:人民教育出版社,2005.

[9]启良.西方文化概论[M].广州:花城出版社,1999.

[10]孙莱祥,周洪林.赢在起点,输在终点——对我国传统教育教学太重基础的反思[J].中国大学教学,2002(2):6-8.

[11]博伊德金.任宝祥,吴天训译.西方教育史[M].北京:人民教育出版社,1985.