巧用多重表征理解液面升降问题

2015-10-25孟云瑛陈佩莹

孟云瑛 陈佩莹

(北京市第一零一中学,北京100091)

巧用多重表征理解液面升降问题

孟云瑛陈佩莹

(北京市第一零一中学,北京100091)

初中物理浮力教学中液面高度的变化量的问题,既是学生理解的难点,也是课程的重点.教学设计中利用多重表征策略,引导学生逐步建构此类问题的物理模型,在帮助学生理解此变化过程的同时,培养其使用语言文字、图形图表、符号公式等多种表征方式对物理问题进行分析校验的能力.

初中物理 液面升降问题 多重表征

一、设计指导思想

初中物理浮力教学中的液面升降问题,是学生学习过程中的一个难点.究其原因,主要有三个方面:第一,相对一般初中学生的身心发展特点而言,这类知识的难度较大,初中学生的分析归纳能力有所欠缺.第二,学生不能建立液面升降过程的物理模型,不能真正理解引起液面升降的根本原因,致使此类问题情境对于他们来说很抽象.第三,这类问题在学生的头脑中往往以零散的案例出现,如果没有教师引导学生分类归纳,学生只能就题论题,无法建构整合理解.针对学生的这些困难,我们以多重表征(multipler epresentations)为核心策略设计教学,引导学生逐步建构此类问题的物理模型.以期在帮助学生理解此变化过程的同时,培养其使用语言文字、图形图表、符号公式等多种表征方式对物理问题进行分析校验的能力.

表征与认知的关系最先由心理学家揭示,匹兹堡大学的齐(Chi)和格拉瑟(Glaser)等对比发现了专家和新手在问题表征时的区别[1].随后,大量研究更为系统地探讨了新手在情境抽象、表征转换和模型归纳上的困难,以及在科学教学中利用多重表征策略对学生理解的帮助[2].对于物理教学,美国学者瑞迪施(Redish)指出:在物理学习过程中,结合使用语言文字、数字方程、示意图和数据图表等多种方式来表征物理问题,不仅能更好地调动学生的工作记忆,而且各表征方式在描述对象的不同特征时各有优势,用多种方式认识同一类问题能促使学生建构起良好的物理图景,更深入地理解问题本质[3].

二、教学设计概述

(一)教学目标与重、难点分析

初中物理浮力教学中,液面高度的变化是浮力问题与液体压强综合计算题的结合点,对于它的分析求解是初中物理计算题的难点和重点.液面的升降可能是由于物体排开液体的体积变化(将物体浸入或移出)引起的,也可能是注入或释放一部分液体引起的.如果将物体挂在弹簧下方后浸入液体中,由于弹簧会发生形变,弹簧拉力的变化也会引起物体的上升和下降,进一步引起液面高度的变化.为了防止学生混淆和理解困难,本节课只分析由于物体排开液体的体积变化(将物体浸入或移出)引起的液面升降问题.本节课的难点在于理解液面升降的根本原因,重点在于用作图的方法分析液面升降问题.

(二)新课引入

教师:液面高度的变化问题,是初中物理计算题的难点和重点,是同学们解题过程中的拦路虎,今天我们就一起来研究一下液面升降问题.引起液面升降的原因很多,物体排开液体的体积发生变化(将物体浸入或移出)就是其中一种(演示实验:将物体放入水中、从水中移出).请同学们思考一下,液面高度的变化可能与哪些因素有关,并简单说说你认为与此因素有关的理由.

学生:根据物理现象,利用已学知识自主分析讨论液面高度的变化可能跟哪些因素有关.

(三)新课教学

类型一:物体全部浸没

教师:下面我们就分类研究一下液面高度的变化量(Δh)到底与以上影响因素有什么关系.首先,我们来分析一种最极端的情况---物体全部浸没(演示实验后用幻灯片将实验过程以图像的形式展示在屏幕上).请同学们根据投影的示意图(图1),分析液面高度的变化量Δh,已知物体的体积为V物.

学生:观察投影,根据已有几何知识得出Δh=V物/S器.

图1物体完全浸没时的示意图

教师:我们之前学过,物体全部浸没的时候V排= V物浸=V物,所以上式也可以写成:

如果该物体是一个规则物体,其底面积是S物,高为h,那么就有:

教师:此处,我们采用了示意图来表征问题,它非常直观,同学们也都利用所学知识很快地解决了问题.投影中呈现的是一个“侧视图”,它把立体的情境在平面上表现出来.但这种呈现方式会导致有些同学误认为“图中的两个阴影部分的面积是相等的”.请同学们注意,在不知道浸没物体的宽和容器的宽的关系时,这两个阴影部分的面积是没有关系的.我们强调的是体积相等!可见,当我们用一些手段简化问题时,往往会暂时忽略原始问题的某些特征.这启示同学们在考虑建构模型简化问题的同时,不要忘了所建模型的局限性及其对解决后续问题的影响.

另外,请同学们课后思考:如果物体悬浮在水中,它导致的液面高度的变化量和它的体积有什么关系呢?

类型二:物体部分浸没

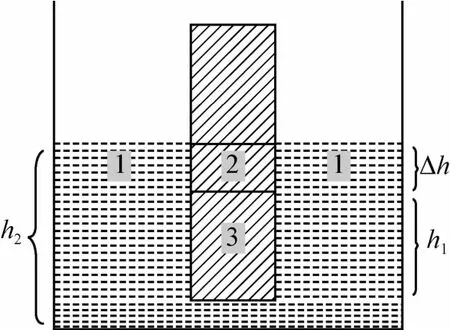

教师:当物体部分浸没时,液面的升降高度是困扰大家的一个难点,为了让大家更好地理解此类问题,我们先进行理论分析,再用实验检验我们的结论.首先,我们继续利用示意图(图2)来分析,底面积为S器的容器中水面的初始高度是h1,放入物体后,物体漂浮在水面上,使水面高度变为h2,求液面高度的变化量Δh,已知物体的体积V物和物体被浸没部分的体积V物浸,在此过程中水没有溢出.

图2 物体部分浸没时的示意图

V1=S器h1V2=S器h2Δh=h2-h1=(V2-V1)/S器.所以,解决问题的关键是求得V2与V1的体积差.如果不考虑中间过程,只考虑初末状态,我们知道由于水没有溢出,所以水的体积没有发生变化.这样,从示意图中可以发现,V2与V1的体积差其实就是物体浸没部分的体积V物浸.也可以动态地考量此物理过程,可以发现示意图中区域1部分的水是由于物体占据了原先水的空间(区域3)而被挤上来的.所以区域1的体积与区域3的体积相等.可见V2与V1的体积差S器· Δh(区域1+区域2)等于物体浸没部分的体积V物浸.即在物体部分浸没时:

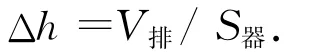

综合完全浸没和部分浸没两种情况,我们可以得到结论:液面高度的变化是由物体浸没的体积,亦即物体排开水的体积V排所决定的.可以用公式写成:

刚才,我们同时采用示意图和符号来分析物体部分浸没时液面高度变化量的影响因素.示意图能形象地描述物理过程,符号有助于清晰地表达思维过程,结合使用两者将是同学们今后解决较复杂的物理问题的常用策略.

教师:物理学是实验的科学,刚才我们进行了理论推导,接下来我们要用实验检验我们的结论.实验器材为蜡块(形状规则)、细线、量筒(底面积为100c m2),刻度尺、记号笔、计算器(教师展示器材),请同学们设计实验步骤,分组实验来检验我们上面的结论.

学生:分组讨论进行实验设计.

表1实验步骤设计样例

教师:同学们的实验步骤还是有所不同的(展示设计样例),有的同学的设计已经利用了体积差为排开水的体积这个结论,有的同学的设计中对此结论进行了再次检验.这两个设计都很好,接下来请同学们按照步骤开展实验.实验完成后,请在小组内讨论并回答:(1)实验是否验证了理论预设?(2)数据和理论预设是否完全相符?如果不完全相符,那么是因为理论不正确还是由于实验过程中存在误差?产生误差的原因又是什么?

学生:分组实验并进行讨论,回答问题(在分析数据误差原因时教师可给予引导).

类型三:物体在液体中的位置发生变化时

教师:同学们对此类问题已经有了一定的理解,那么我们再来看下面这个例子:圆柱形容器的底面积为500cm2,其中盛有足量的水,现将一质量为0.9kg、底面积为100cm2的长方体木块放入容器中(水没有溢出,水的密度大于木块密度),g取10N/kg.求:如果将物体相对于容器底向下按4cm,液面上升的高度.

教师:我请一位同学和我一起在黑板上将物体向下运动的动态过程示意图画出来.其余同学以小组为单位,在练习本上分析此问题.

学生:学生讨论并作图分析液面上升过程,再利用符号表征和数字进行计算.

(四)内容小结

师生共同总结液面升降问题:(1)相比未置入物体前,在V水不变且容器的横截面积一定时,液面变化的高度Δh等于V排除以容器的底面积S,即:

(2)当物体在水中的位置发生变化时,在V水不变且容器的横截面积一定时,液面变化的高度Δh′等于V排的变化量ΔV排除以容器的底面积S,即:

教师在帮助学生得出结论的同时,要强调结论的使用条件,并再次强调原始问题模型和综合使用多种表征方式分析问题的方法.

三、设计反思

这节课沿着“图像表征-符号/数学推导-实验验证-变式分析-总结规律”由浅到深地展开,使学生不仅能从多个侧面理解液面高度的变化和物体排开水的体积的关系,更可贵的是,许多同学在课后都表示终于明白了之前觉得抽象的ΔV排的形成过程.整个教学从“物体全部浸没”这个最容易理解的情况入手,引入图示策略促进理解,并将此策略贯穿整类问题的解决过程,同时逐步强化用符号表征来分析问题.让学生初步体验在遇到较复杂的问题时,如何综合采用多种表征方式处理问题.

本教学设计在运用各表征方式的同时,向学生点出各表征方式的优势和局限性.因为表征问题的过程实质上就是建构物理模型的过程,而建模是当前国际科学教育界强调的核心能力之一[4].作为理解科学本质的重要方面,“什么是模型”及“模型的局限性”等内容已经写入了多个国家的课程文件[5],特别是在美国2013年颁布的《新一代科学教育标准》中,在小学阶段就已经要求学生在科学实践活动中识别模型的局限性[6].尽管学生当前面对的问题较简单,可能暂时不会太重视这些局限性.但教学中多设计和融入这些元素,从初中开始培养学生评估科学模型的意识,在习得知识的同时更好地理解科学,对其今后的学习肯定是大有好处的.

本文简要展示了我们的设计理念和教学设计,其实我们的设计还存在不足.例如虽然动手操作测量数据是检验结论、帮助学生理解问题情境的重要环节,但是该环节在与其他内容的衔接上还略显突兀,而且误差分析部分由于时间限制也没能点透.在此,我们抛砖引玉,希望能引发优秀教师们提供更好的案例与我们交流.

[1]ChiM,EeltovichP,Glaser,R.Categorization and representation of physics problems by experts andnovices[J].Cognitive Science,1981,5(2):121-152.

[2]Kozma R.The material features of multiple representations and their cognitive and social affordances for science understanding[J]

[3]RedishE.Teaching physics:with the physics suite[M].Hoboken,New Jersey:John Wiley & Sons,2003:46.

[4]郭玉英,姚建欣,张静.整合与发展---科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程·教材·教法,2013(2):44-49.

[5]张静,郭玉英,姚建欣.论模型与建模在高中物理课程中的重要价值---基于国际物理(科学)课程文件的比较研究[J].物理教师,2014(6):4-5.

[6]NGSS Lead States.Next Generation Science Standards:For States,By States[M]. Washington,D.C.:National Academies Press,2013:387.