非手术脊柱减压系统牵引对慢性颈痛患者颈部肌肉表面肌电信号的影响

2015-10-16凌雁等

凌雁等

[摘要] 目的 探讨非手术脊柱减压系统(SDS)牵引对慢性颈痛患者颈部肌肉表面肌电信号的影响。 方法 选择2013年2月~2015年2月山东省运动康复研究中心康复科和齐鲁医院康复科收治的慢性颈痛患者100例,随机分为SDS组和普通组,各50例,分别采用SDS和普通牵引系统进行颈椎牵引,采用表面肌电图遥测仪测患侧颈棘旁肌、颈竖脊肌表面肌电图,并观察治疗1个疗程后视觉模拟评分(VAS)和颈椎功能障碍指数(NDI)评分。 结果 两组首次牵引前、中、后患侧颈棘旁肌肌电振幅及频率斜率差异均有统计学意义(P < 0.05)。治疗1个疗程后,SDS组颈棘旁肌肌电振幅及频率斜率明显高于普通组(P < 0.05)。两组首次牵引前、中、后患侧颈竖脊肌肌电振幅及频率斜率差异均有统计学意义(P < 0.05)。治疗1个疗程后,SDS组患侧颈竖脊肌肌电振幅及频率斜率明显高于普通组(P < 0.05)。治疗1个疗程后,两组VAS和NDI评分均较治疗前明显降低(P < 0.05),SDS组VAS和NDI评分均明显低于普通组(P < 0.05)。 结论 SDS牵引较普通牵引对颈部肌肉放松、减轻肌肉疲劳的作用优于普通牵引,对治疗慢性颈痛的效果更优。

[关键词] 慢性颈痛;非手术脊柱减压系统;表面肌电图;肌肉疲劳

[中图分类号] R681.5+3 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210(2015)09(b)-0099-05

现代工作和生活方式对电脑依赖性逐渐增加,尤其对办公室作业的人员需要长期保持坐位工作状态,重复性精细操作使颈、肩、前臂等肌肉长时间处于紧张状态,极易出现颈部、肩部肌肉功能紊乱和颈肩部疼痛,颈椎病高发也是导致颈部疼痛甚至眩晕等病症的主要原因之一[1-2]。在颈椎病早期影像学检查改变不完全与肌肉疼痛程度相关,而是以肌肉软组织过度疲劳为主要原因,诊疗过程中更多依据于患者主观感受,缺少客观评价。物理治疗是主要手段,除手法按摩外,牵引也是备受青睐的辅助治疗方式,通过颈部适当延长来缓解颈椎病变,放松颈部肌肉[3]。非手术脊柱减压系统(SDS)是一种新型牵引系统,定位更准确,参数可调节范围增加,可以提供更有效的个性化诊疗。表面肌电图检测是一种简便、无创的肌肉功能检查手段,可定量了解肌肉活动度和疲劳程度。本研究主要探讨SDS和普通牵引系统对慢性颈痛患者颈部肌肉表面肌电信号的影响及疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年2月~2015年2月山东省运动康复研究中心康复科和齐鲁医院康复科收治的慢性颈痛患者100例,纳入标准:均为久坐办公室人员,日均坐位工作不少于7 h,每周至少5 d;单侧颈部或颈肩疼痛,过去1年至少30 d出现持续或间歇颈部或颈肩部疼痛,过去1周内有颈部疼痛;患者知情同意,自愿配合。排除标准:外伤、手术、骨关节炎、严重颈椎退行性变、占位性病变引起疼痛;颈部皮肤疾病;颈部神经损伤;精神障碍;严重心脑血管疾病。将所有研究对象随机分为SDS组和普通组,各50例,SDS组男23例,女27例,平均年龄(30.92±2.15)岁,平均体重指数(BMI)(23.93±2.01)kg/m2,平均病程(1.73±0.42)年,日均坐位工作时间(7.93±1.78)h,颈部视觉模拟评分(VAS)(5.19±1.23)分,颈椎功能障碍指数(NDI)评分(15.92±5.34)分;普通组男24例,女26例,平均年龄(31.23±2.12)岁,平均BMI(23.59±2.11)kg/m2,平均病程(1.78±0.44)年,日均坐位工作时间(7.69±1.98)h,颈部VAS(5.22±1.18)分,NDI评分(16.01±5.29)分。两组年龄、性别、BMI、病程、日均坐位工作时间、VAS、NDI评分比较,差异无统计学意义(P > 0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员批准,患者签署知情同意书。

1.2 研究方法

SDS组患者取坐位于美国SDS9900型牵引器放松肌肉安装SDS牵引器,参数:载荷5~10 kg,时间30~60 s,周期为10,角度为8°。坐位放松5 min后改为平卧位进行牵引,时间为15 min,再改为坐位放松5 min后结束。治疗1次/d,5次/周,4周为1个疗程。

普通组患者取坐位于T-YZQ型普通电动颈椎牵引器放松肌肉安装牵引器,参数:牵引力100 N。坐位放松5 min后改为平卧位进行牵引,时间为15 min,再改为坐位放松5 min后结束。治疗1次/d,5次/周,4周为1个疗程。

肌肉表面肌电图采用美国NORAXON TELEMYO 2400R G2表面肌电图遥测仪,充分暴露颈部肌肉,医用酒精充分消毒脱脂局部皮肤,皮肤干燥后,依据使用说明分别在患侧颈棘旁肌、颈竖脊肌放置电极片,每块待测肌肉各2个电极片,间距2 cm,与肌肉纤维长轴方向平行,牢固固定电极片,连接数据线和数据采集盒[4]。分别记录首次牵引前坐位5 min时(牵引前/治疗前),平卧牵引15 min时(牵引中)、牵引后坐位5 min时(牵引后)表面肌电图数据,完成1个疗程后复测坐位5 min时(治疗后)表面肌电图数据。

1.3 观察指标

观察两组牵引前/治疗前、牵引中、牵引后及治疗后双侧颈棘旁肌和颈竖脊肌表面肌电振幅及频率斜率,治疗前和治疗后颈部VAS[5]和NDI评分[6]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件对数据进行分析和处理,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,多组间比较采用方差分析,组间两两比较采用q检验;计数资料采用χ2检验;非正态分布数据采用M(P25,P75)表示,采用U检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

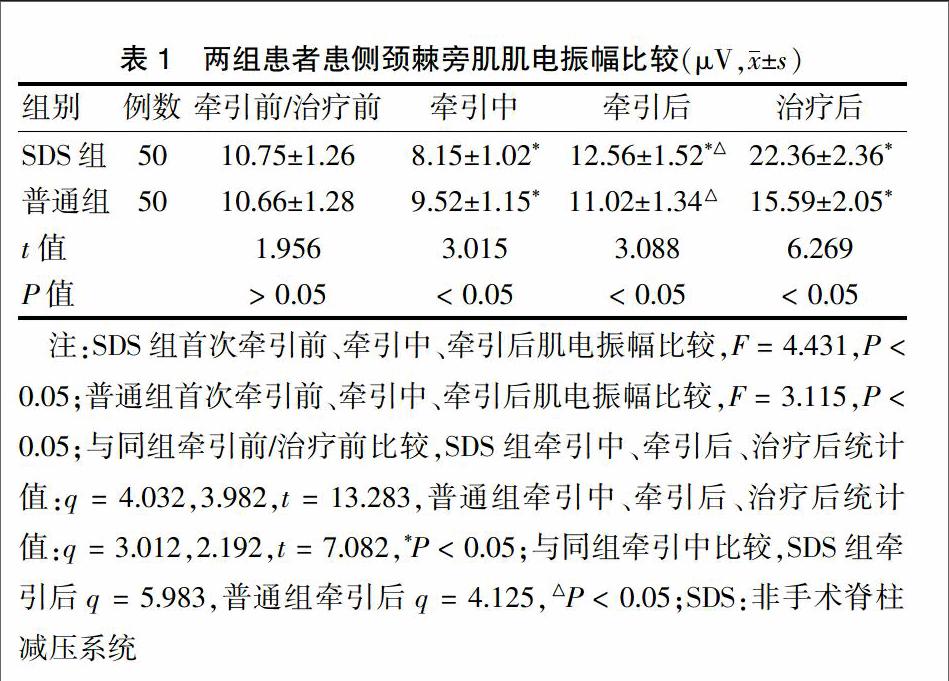

2.1 两组患者患侧颈棘旁肌肌电振幅和频率斜率比较

SDS组首次牵引前、中、后患侧颈棘旁肌肌电振幅呈降低后升高趋势,且牵引中、后患侧颈棘旁肌肌电振幅与牵引前比较差异均有统计学意义(P < 0.05);普通组首次牵引前、中、后患侧颈棘旁肌肌电振幅与SDS组相似,牵引中患侧颈棘旁肌肌电振幅与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05),但牵引后与牵引前比较差异无统计学意义(P > 0.05);两组牵引中、后患侧颈棘旁肌肌电振幅比较差异有统计学意义(P < 0.05);两组治疗后患侧颈棘旁肌肌电振幅均明显高于治疗前,SDS组明显高于普通组(P < 0.05)。见表1。

SDS组首次牵引前、中、后患侧颈棘旁肌肌电频率斜率呈升高后降低趋势,且牵引中、后患侧颈棘旁肌肌电频率斜率与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05);普通组首次牵引前、中、后患侧颈棘旁肌肌电频率斜率与SDS组相似,牵引中患侧颈棘旁肌肌电频率斜率与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05),但牵引后与牵引前比较差异无统计学意义(P > 0.05);两组牵引中、后患侧颈棘旁肌肌电频率斜率差异有统计学意义(P < 0.05);两组治疗后患侧颈棘旁肌肌电频率斜率均明显高于治疗前,SDS组明显高于普通组(P < 0.05)。见表2。

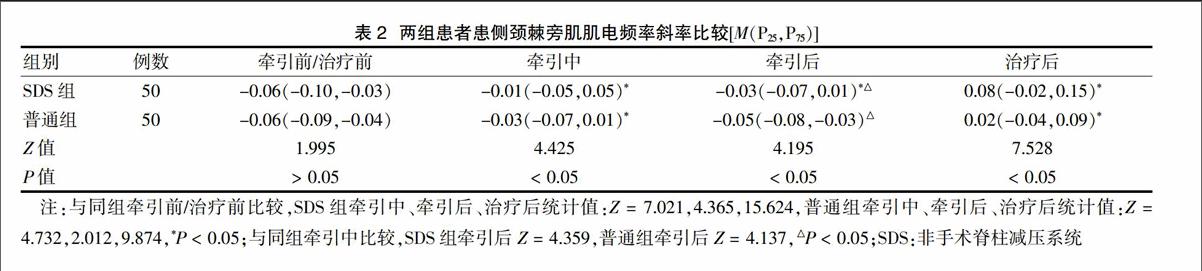

2.2 两组患者患侧颈竖脊肌肌电振幅和频率斜率比较

两组首次牵引前、中、后患侧颈竖脊肌肌电振幅呈降低后升高趋势,且牵引中、后患侧颈竖脊肌肌电振幅与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05);两组牵引中、后患侧颈竖脊肌肌电振幅比较差异有统计学意义(P < 0.05);两组治疗后患侧颈竖脊肌肌电振幅均明显高于治疗前,SDS组明显高于普通组(P < 0.05)。见表3。

注:SDS组首次牵引前、中、后肌电振幅比较,F = 4.862,P < 0.05;普通组首次牵引前、中、后肌电振幅比较,F = 3.452,P < 0.05;与同组牵引前/治疗前比较,SDS组牵引中、牵引后、治疗后统计值:q = 6.215, 2.895,t = 15.215,普通组牵引中、牵引后、治疗后统计值:q = 4.021, 2.819,t = 9.869,*P < 0.05;与同组牵引中比较,SDS组牵引后q = 7.254,普通组牵引后q = 5.021,△P < 0.05;SDS:非手术脊柱减压系统

SDS组首次牵引前、中、后患侧颈竖脊肌频率斜率呈升高后降低趋势,且牵引中、后患侧颈竖脊肌频率斜率与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05);普通组首次牵引前、中、后患侧颈竖脊肌频率斜率趋势与SDS组相似,牵引中患侧颈竖脊肌频率斜率与牵引前比较差异有统计学意义(P < 0.05),但牵引后与牵引前比较差异无统计学意义(P > 0.05);两组牵引中、后患侧颈竖脊肌频率斜率差异有统计学意义(P < 0.05);两组治疗后患侧颈竖脊肌频率斜率均明显高于治疗前,SDS组明显高于普通组(P < 0.05)。见表4。

2.3 两组治疗前后VAS和NDI评分比较

两组治疗前VAS和NDI评分比较,差异无统计学意义(P > 0.05);两组治疗后VAS和NDI评分均较治疗前明显降低(P < 0.05);SDS组治疗后VAS和NDI评分均明显低于普通组(P < 0.05)。见表5。

3 讨论

慢性颈痛与颈部肌肉和软组织劳损、颈椎病变有关,久坐是导致颈部肌肉和颈椎功能紊乱的主要原因之一,坐位作业使颈肩部处于固定状态,肌肉保持紧张收缩,血管受压影响局部血液循环,局部的缺血缺氧状态使代谢产物累积刺激神经末梢产生疼痛,往往颈部疼痛还合并肩部疼痛,并有特定压痛点[7-10]。随着疾病进展,持续缺氧状态可能诱发无菌性炎症,导致病情加重及颈椎退行性变,出现棘突偏曲、椎间盘突出、椎间隙狭窄、脊髓受压等改变,可能影响椎底动脉血流动力学,导致颅内供血不足,出现眩晕、头痛、耳鸣、肢体麻木等症状[11-13],故而早期诊断治疗具有重要的临床意义。本研究对象均为肌肉软组织劳损型慢性颈痛患者,排除严重颈椎病。

表面肌电图通过对原始肌电信号分析反映肌肉活动力、肌力等功能,通过在肌肉表面的电极实现无创、实时肌肉生物电信号采集,从而描绘肌肉神经肌肉功能曲线,已普遍应用于肌肉功能障碍评估[14]。表面肌电图主要包括振幅和频率,平均振幅主要反映中枢神经控制对肌肉运动单位激活数量、单位类型及放电频率同步化程度,可反映肌肉活动强度和肌力[14]。肌肉在一定范围内活动时达疲劳前,肌电振幅越高,肌肉活动力、肌力越好;反之则表示肌肉处于静息状态或肌肉活动抑制状态。牵引前平均振幅偏低表明颈痛导致患侧肌肉处于紧张状态,肌肉功能减退,活动力不足[15]。本研究开始于坐位静息状态,再平卧位牵引,结束于坐位恢复状态,颈棘旁肌和颈竖脊肌的肌电振幅均值变化曲线呈现降低后升高。坐位时肌肉放松状态仍需承受头部重量而紧张收缩,而平卧牵拉后颈部肌肉解除垂直承受的头部压力,肌肉适度放松,并经牵引后得到进一步放松,肌肉处于静息状态,故肌电振幅下降,牵引结束后肌肉得到较好放松,活动力得到部分恢复,故坐位肌电振幅均值升高。本研究结果显示,两组牵引过程肌电振幅均值变化趋势相似,但SDS组牵引中患侧颈棘旁肌和颈竖脊肌肌电振幅均值明显低于普通组,且牵引后肌电振幅均值高于普通组,说明SDS牵引时对肌肉的放松作用更为明显,对肌肉功能改善效果更优。

频率斜率是一组频率的角系数,代表肌肉运动中频率相对变化,可以反映肌肉疲劳程度,肌肉疲劳时频率斜率向左偏移为负值,负值绝对值越大则疲劳程度越重,被认为是定量肌肉疲劳程度的最佳参数[16]。本研究结果显示,首次治疗坐位牵引前两组患侧颈棘旁肌和颈竖脊肌频率斜率均处于负值,且处于绝对值偏高的疲劳状态,平卧牵引中肌肉频率斜率明显增加,负值绝对值减小,并出现正值,肌肉处于放松状态,并在恢复坐位后疲劳程度不同程度降低,趋势与肌电振幅均值相应,均反映牵引治疗过程对颈部肌肉的放松作用。SDS组首次牵引数据均优于普通组,部分患者在首次牵引后坐位频率斜率已出现正值,表明其单次牵引肌肉放松效果显著。在持续治疗1个疗程后,两组肌肉活动力、肌力及疲劳程度均明显改善,而SDS组肌电振幅均值和频率斜率均高于普通组,说明SDS牵引持续治疗对肌肉功能改善作用优于普通牵引。这与SDS牵引通过增加的传感器感知颈部肌肉阻力并反馈给系统,自动做出参数调整以充分满足对颈椎的针对性牵引从而放松颈部肌肉、改善椎间隙高度、促进颈椎形态学改变恢复等作用有关,较普通牵引定位更精准,参数调节更灵活[17]。治疗后,SDS组颈部疼痛程度和颈部活动功能障碍改善效果也明显优于普通组,临床疗效更好。肌肉活动度和肌力还受年龄、运动强度、肌肉生理性差异等影响,SDS牵引应用时应根据患者不同情况进行个性化调节以更好地适应个体需求。

综上所述,牵引治疗可有效放松颈部肌肉,改善肌肉活动力、肌力,改善颈椎形态学改变,促进局部血液循环,提高局部骨骼、肌肉功能,从而减轻颈部疼痛症状,SDS牵引可提供更精准的靶向治疗,对慢性颈痛患者肌肉功能改善效果较普通牵引更好。

[参考文献]

[1] 潘泳鸿,仲卫红,张俊新,等.肌肉疲劳与慢性颈痛的研究现状[J].中国康复理论与实践,2015,21(2):168-170.

[2] 张珍珍,王娆,杨昀,等.肌电图在肘管综合征与颈椎病鉴别诊断上的意义[J].中国医刊,2014,32(10):83-84.

[3] 郑超君,姜建元.神经电生理技术在颈椎退变性疾病诊疗中的应用进展[J].中国脊柱脊髓杂志,2014,12(1):77-80.

[4] 黄萍,钱念东,齐进,等.颈肩痛患者颈肩部肌肉的表面肌电图特征[J].中国组织工程研究,2014,18(24):3855-3862.

[5] 陈舰舰,谢林,周临东.椎间盘源性颈痛治疗进展[J].浙江中医药大学学报,2012,36(3):342-344.

[6] 杜良杰,李建军.主动抗阻运动疗法治疗慢性颈部疼痛的临床研究[J].中国康复理论与实践,2011,17(7):649-653.

[7] 胡鸢,秦江,唐金树.颈椎稳定性训练治疗慢性非特异性颈痛的疗效分析[J].中华物理医学与康复杂志,2011,33(10):785-787.

[8] 朱丹阳,范小利,卢山.拔伸手法治疗神经根型颈椎病疗效及生物电改变的临床观察[J].颈腰痛杂志,2014,35(3):234-235.

[9] 米仲祥,毕军伟.推拿治疗神经根型颈椎病的临床疗效观察[J].西部中医药,2013,26(7):101-102.

[10] 朱烱伟.正骨推拿联合理疗治疗神经根型颈椎病400例[J].西部中医药,2014,27(6):93-94.

[11] 朱琳,朱玲,白雪,等.肌电图检查有助于确定神经根型颈椎病最佳手术时机[J].河北医科大学学报,2014,26(5):497-500.

[12] 雍浩川,邓忠良.神经电生理监测在颈椎手术中的应用[J].重庆医学,2014,43(28):3810-3812.

[13] 李波,李建华,吴涛.针刺对神经根型颈椎病患者颈部肌肉表面肌电信号的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(5):395-397.

[14] 张非若,王生,王波,等.低负荷作业水平颈肩肌肉骨骼疾患的肌电信号特征研究[J].中国生物医学工程学报,2012,31(3):359-364.

[15] 卢惠苹,宋林.表面肌电图在颈部肌肉评价中的应用[J].中华物理医学与康复杂志,2011,33(8):631-634.

[16] 常玉明,张丽,董瑾祖.非手术脊柱减压系统SDS9800治疗腰椎间盘病变引起的根性坐骨神经痛的疗效观察[J].北京医学,2014,36(2):155-156.

[17] 田浩文,高晓平.非手术脊柱减压治疗神经根型颈椎病的疗效分析[J].中华临床医师杂志,2013,15(14):6711-6713.

(收稿日期:2015-04-29 本文编辑:李亚聪)