新婚夫妻互动行为对婚姻质量的即时效应和状态效应

2015-10-12琚晓燕李晓敏谢庆红曹洪健方晓义

琚晓燕 李晓敏 谢庆红 曹洪健 方晓义

摘要:采用观察法对106对新婚夫妻在问题解决和社会支持任务中的行为进行录像,并采用在中国被试中经过修订的IFIRS进行编码;以即时互动满意度和夫妻报告的婚姻质量分别作为即时效应和状态效应的预测指标,检验夫妻互动行为两种效应的不同。结果发现:(1)妻子在4个互动中的消极行为均显著高于丈夫:妻子在自已的问题解决和丈夫社会支持话题中的积极卷入显著高于丈夫,妻子的积极情绪在丈夫社会支持互动中显著高于丈夫。(2)就即时效应而言,妻子的消极行为在丈夫问题解决和自己的社会支持情境中均具有主客体效应;丈夫的消极行为和积极情绪分别在自己的社会支持和问题解决情境中具有主体效应;丈夫的积极卷入在丈夫和妻子问题解决情境中分别具有主体效应和客体效应。(3)就状态效应而言,丈夫的积极卷入在丈夫问题解决和妻子社会支持情境中均具有主客体效应,在妻子问题解决和丈夫社会支持中均具有主体效应:妻子的积极情绪在丈夫问题解决情境中具有主体效应,丈夫的积极情绪和消极行为在妻子问题解决情境中均具有客体效应。

关键词:夫妻互动,即时效应,状态效应,观察研究。

分类号 B849

1问题提出

人们对婚姻关系的主观评价和感受,是导致关系走向破裂的最直接的原因(Jacobson,1985)。因此,婚姻质量一直是婚姻研究领域最受关注的一个因变量。总结起来,研究者对婚姻质量的定义分为两种取向,人际取向和自我取向。人际取向注重夫妻关系中的冲突、沟通等客观特点:自我取向聚焦于个体对婚姻的主观评价。本研究更认同婚姻质量是一个人对关系的主观感受,因此采用自我取向的婚姻质量测量模型,即人们对婚姻关系的主观评价和感受。大量研究发现。婚姻质量会随婚龄呈现急剧下降的趋势,即使在新婚阶段也表现出这种趋势(Kurdek,1998,1999)。这一现象引发了很多研究者广泛探讨影响婚姻质量的因素。

在影响婚姻质量的众多因素中,夫妻之间的沟通互动被认为是影响婚姻质量的关键因素(Karneg&Bradbury,1995)。从上世纪70年代开始,西方学者开始用观察法对夫妻的互动行为与婚姻满意度的关系进行细致研究,并得出许多有意义的结论(Gottman,2000)。然而,研究也得出许多不一致的结论。其中争论的焦点之一在于丈夫和妻子在互动中谁更积极,谁更消极。有研究认为关于冲突话题的讨论大多由妻子发起(Ball,Cowan,&Cowan,1995),发现妻子总体上要比丈夫更消极(如批评、指责等)。另一些学者则认为,只研究妻子提出的话题并不足够,他们对丈夫和妻子提出的冲突话题同时进行研究发现:尽管在不同的话题中,妻子都比丈夫消极,但她们在讨论丈夫的话题时,比在讨论自己的话题时消极行为要少(Hevman,Hunt-Martorano,Malik,&Smith,2009)。

研究争论的另一个焦点在于消极行为的破坏力更强,还是积极行为的正向影响力更强。一些研究支持了消极行为在短期内有负向作用,而随时间推移消极作用消失,甚至产生了积极影响。Cottman和Krokoff(1989)发现:夫妻在冲突解决时的不一致和愤怒与当前的婚姻质量负相关,却可以预测36个月内夫妻婚姻质量的提高:Hearev和他的同事研究发现:命令和各种消极行为(如指责、愤怒、敌意、悲伤、打断、控制等)能够正向预测12个月后婚姻满意度的变化(Heavev,Christensen,&Malamuth,1995;Heavey,Layne,&Christensen,1993)。而有的研究也得出相反的结果,如Julien,Markman和Lindahl (1989)发现在问题解决过程中消极升级能够预测夫妻在18、36、48月后婚姻满意度的下降:Noller和他的同事发现:消极沟通行为如威胁、控制、命令等行为能够预测妻子两年中婚姻满意度的下降(Noller,Feenev,Bonnell,&Callan,1994)。

对于积极互动的作用,也有短时和长时效果的差异。如,Gottman和Krokoff(1989)发现夫妻在问题解决过程中积极的言语沟通与基线水平的满意度正相关,而与36个月婚姻满意度的变化负相关。相反,有些学者认为积极互动的正向作用对亲密关系短期内的影响效果不明显,而随时间的累积,积极行为对亲密关系的影响作用才能释放出来(Fincham&Beach,2010;Reis&Gable,2003)。Markman等人(2010)的研究发现,5年后生活在痛苦中的夫妻,他们的积极行为下降的比率显著高于5年后婚姻满意度高的夫妻,问题婚姻来源于积极行为的减少。

研究的不一致可能有几个方面的原因:一是没有区分出互动行为的即时效应和状态效应。最近有学者指出,夫妻互动行为可能在两个水平上起作用(Sanford,2012),即即时效应(event-specific ef-fect)和状态效应(contextual effect)。即时效应是指夫妻一方的某个行为在某个事件某个时间点上的效应:状态效应是由夫妻双方一系列行为所构成的夫妻互动“氛围”

(Climate)产生的效应(Sanford,2012)。过往的研究,无论是行为对婚姻质量影响的短时效应,还是长时效应,都属于“状态效应”。即假设设通过对某个时间点夫妻互动的观察,推测夫妻在同样情境中都是以此模式互动,来预测夫妻这样重复的互动模式对总体满意度的短时扩散(短时效应)或长期状态效应(长期效应)。并没有学者对互动行为发生的“即时效应”进行真正的研究。即引发夫妻的积极和消极行为,并即刻测量夫妻当下对互动的满意程度。区分这两种效应非常重要。因为有研究者从进化心理学的角度提出,积极行为的累积似乎能通过扩展人们的心理资源、注意等,对人们的主观满意度产生长期影响:而消极行为的影响力似乎更迅速,更短暂(Fredrickson,1998,2001)。因此,在本研究中,拟对夫妻互动任务结束后的即刻满意度进行测量,代表即时效应:对夫妻的总体婚姻质量进行测量,代表状态效应。

其二,过往研究把夫妻互动分为积极和消极两个维度,混淆了夫妻日常沟通中一大部分的不带强烈感情色彩的“卷入行为”,如对对方的话进行简短回应,表达自己的观点,陈述问题的缘由,提出问题解决的可能方案等。有研究把这些不带强烈感情色彩的行为和带有高强度的积极情绪如“温暖支持”“表达赞赏”等行为都合并为“积极行为”(如Markman,Rhoades,Stanley,Ragan,&Whitton,2010)。而Williamson等(2011)的研究发现,这类行为无法与“温暖支持”等带有强烈情绪色彩的行为归属为一类,它们代表了另一个不同概念。琚晓燕(2013)的研究证实,上述这类行为是独立于积极和消极行为的第三类行为,并命名为“积极卷入”。在本研究中,拟采用此分类方法,以探索此类行为对婚姻质量的影响作用。

其三,过往研究受到社会学习理论的影响,大多数采用了“冲突解决”的任务范式,而较少关注夫妻生活中的一些积极情境,这样的互动背景限制了积极行为的发生和有效测量(Markman et a1.,2010)。受到积极心理学和亲密进程理论的引领,“社会支持”任务范式也成为研究夫妻互动中典型的范式之一(Pasch&Bradburv,1998)。本研究拟同时采用两种任务范式,在每种任务中,分别由丈夫和妻子各自提出自己想要讨论的话题,以探索丈夫和妻子在自己和对方话题中三种互动行为的不同特点,及其对即时满意度和婚姻质量的不同影响。

综上所述,本研究选取结婚3年内没有小孩的夫妻作为研究对象。新婚阶段是夫妻互动模式的磨合期,选择这个阶段的夫妻,也能尽量排除其他因素(子女教育、原生家庭卷入)对婚姻满意度的影响:采用实验室观察法对夫妻互动中的两种典型情境(问题解决和社会支持)中的互动行为进行录像并编码,以探索丈夫和妻子在不同情境下,不同话题提出人的互动中,各自的积极行为消极行为和积极卷入行为的特点,以及各行为对婚娴质量在即时效应和状态效应两个水平上的不同影响力,

2研究方法

2.1研究对象

本研究的被试为结婚三年内没有小孩,且夫妻双方均为初婚的北京地区夫妻。研究人员通过网络招募的形式发布广告,确认符合条件并愿意参与研究的有效被试为106对。主试与夫妻预约时间和地点实施研究。有4.7%的实验在被试家里完成,在实验室完成实验的被试占总数的95.3%。被试的基本人口学变量如表1。

从婚龄来看,结婚一年内的59对。占55.7%,结婚两年内的24对,占23.1%,结婚三年内的23对,占20.2%。丈夫的学历情况:高中学历的占1.9%,大专学历的占11.3%,本科学历的占36.8%,研究生及其以上的占50%。妻子的学历情况:初中学历的占0.9%。高中学历的占2.8%,大专学历的占4.7%,本科学历的占38.8%,研究生及其以上的占52.8%。从表中可以看出,丈夫和妻子的受教育年限没有差别,年龄和月收入丈夫显著大于妻子。

2.2研究程序

观察研究参考Gottman(1979),Paseh和Bradbury(1998)的实施程序。先签署知情同意书。强调保密原则。夫妻先独立完成问卷填写。然后再进行“问题解决”和“社会支持”两个任务谈话,谈话过程被录制。实验先进行问题解决任务,再进行社会支持任务。以避免被试带着消极情绪结束实验。在每个任务中,夫妻各自选择一个话题讨论10分钟,顺序随机。在“问题解决”任务中,要求夫妻双方各选一个自己认为婚姻中需要解决的冲突,尽量找到解决冲突的办法。在“社会支持”任务中,要求夫妻双方各选一个自己遇到的困难,或者对自己不满意想要改变和提升的方面来讨论,且这个方面没有引发过夫妻冲突(为了和问题解决情境区分)。要求夫妻以平常的方式对对方进行回应。实验结束后夫妻一共获得150元的报酬作为回报。

2.3研究工具

2.3.1互动行为编码

由4名心理学本科生和研究生组成的编码小组对夫妻的录像材料进行编码。编码体系采用中文版的Iowa Familv Interaction Rafing Scales(简称IFIRS)(琚晓燕,2013),对夫妻互动中出现的13种行为进行编码。在编码工作正式开始之前,编码人员参加了每周10小时(包括2小时的手册阅读,4小时的培训讲解,4小时的课后练习)、历时3个月的培训,并在最终标准录像测试中达到78%的正确率。编码工作开始之后,4名编码人员每天参加一次两小时的编码一致性培训,该培训包括许多结构化活动(比如。观摩特殊编码案例,练习编码者一致性较低的编码),以减少编码偏差,确保准确性。

编码人员对每个互动任务观看2-3次,根据丈夫和妻子在互动过程中的言语和非言语行为,记录某种行为出现的频率和强度,最后综合各行为出现的频率和强度给丈夫和妻子的行为分别评分。13种行为分为三个因素,积极情绪、消极行为和积极卷入。积极情绪包含了肢体情感、温暖支持、幽默玩笑3种行为。这三种行为的共同特点是互动者通过肢体动作(如抚摸、拍一拍、微笑等)或言语行为(赞美对方、鼓励对方、安慰对方、逗乐)表达温暖支持等强度较高的积极情绪:消极行为包含敌意、质问、控制、否认、抱怨、心理攻击6种行为。这些行为的共同特点是:互动者的言语和非言语内容都非常消极,他们通过质问、指责、抱怨、讽刺等行为表达对对方的不满;积极卷入包含了有效沟通、倾听反应、回避(反向)、问题解决4种行为,这个维度表示互动者能够倾听对方、中立或积极的表达自己的观点、想办法解决问题、不回避问题,能够积极卷入谈话的行为。

为评估一致性信度,编码人员对前20%的录像进行独立的二次编码(每位编码者与另外3位编码者至少有一次重复独立编码的机会,以确保小组的编码标准一致)。如果两人的编码分数不一致,进行协商修正以得到最终的一致分数(如果无法达成一致意见,报送小组讨论,确定最终标准)。在编码一致性达到统计学标准后再对剩余的录像进行编码(录像随机分配给4位编码人员)。对于不同编码者评分一致性的评估,一般采用ICC作为指标(Intraclass Correlation Coefficients,ICC,McGraw&Wong,1996)。本研究中每个互动中丈夫和妻子在各个因子上的ICC在0.75-0.94之间,均具有统计学意义,结果见表2。

2.3.2即时效应指标:互动满意度

互动满意度是邀请夫妻在每个互动结束后,对刚才谈话的满意程度进行打分,作为即时效应的指标。互动满意度量表包含1个问题,“你对刚才谈话的满意度程度如何?”5点量表,得分越高,表示对互动过程越满意。

2.3.3状态效应指标:婚姻质量

采用Norton在1983年编制的婚姻质量指数量表(Quality Marriage Index,QMI),用来测量被试对婚姻关系的总体评价与满意度,代表状态效应指标。该量表共6个条目,前5题采用7点计分,最后一题采用10点计分。6个条目的总分代表婚姻质量,分数越高,表明婚姻质量越高。在本研究中,丈夫和妻子婚姻质量的内部一致性系数分别为0.93和0.94。

2.4数据整理和分析

采用描述统计分析丈夫和妻子互动行为的特点:采用AMOS7.0建构夫妻即时效应和状态效应的主客体互倚模型。

3结果

3.1夫妻互动行为的描述性统计和夫妻差异分析

首先对丈夫和妻子在四个互动中各因子得分进行描述性统计和夫妻差异分析(见表3),并对丈夫和妻子的行为变量与自己和对方婚姻质量和互动满意度的相关进行分析(见表4)。从表3可以看出,妻子在4个互动中的消极行为均高于丈夫的消极行为(ps<0.05)。在妻子问题解决和丈夫社会支持话题中,妻子的积极卷入均大于丈夫(ps<0.01)。妻子的积极情绪只在丈夫的社会支持话题中高于丈夫(p<0.001),其他互动中无显著差异。

从表4可以看出,丈夫的行为变量与互动满意度的相关显著的有19个,相关系数在0.2l-0.42之间,

(ps<0.05);妻子的行为变量与互动满意度的相关显著的有19个,相关系数在0.22-0.44之间,(ps<0.05);丈夫的行为变量与婚姻质量的相关显著的有13个,相关系数在0.21-0.43之间,(ps<0.05);妻子的行为变量与婚姻质量的相关显著的系数有6个,相关系数在0.20-0.24之间,(ps<0.05)。

3.2夫妻互动行为即时效应分析

为了探索丈夫和妻子在各个互动中的行为对婚姻质量的即时效应,我们采用主客体互倚模型(4ctor-Partner Interdependence Model,APIM)对丈夫和妻子各行为的主体效应和客体效应进行分析(Kenny,Kashy,&Cook,2006)。APIM同时考察外因变量对本人的结果变量的影响(主体效应),也考察外因变量对对方结果变量的影响(客体效应);同时,要求外因变量之间两两相关,结果变量的残差相关。这样保证了任何一个X变量对Y变量进行预测时,已经控制了其他X变量的效应。因此,APIM是一个饱和模型(Cook&Kennv,2005)。它的卡方和自由度均为0,NFI,IFI,CFI的值均为1.00,模型只有唯一的解(吴明隆,2009),TLI和RMSEA等相对指数无需估计。在本研究中,根据不同的情境和不同的效应分别建立模型,共建立8个模型。鉴于APIM是饱和模型,模型完全适配,模型的拟合指数见上文的陈述,不再一一列出。下面我们分别看一下各行为的主体效应和客体效应的大小及显著性。

从图1中可以看出,在丈夫的问题解决情境中,丈夫的积极卷入(γ=0.25,CR=2.31,p<0.05)和积极情绪(γ=0.27,CR=2.60,p<0.01)的对互动满意度主体效应显著;妻子的消极行为对互动满意度的主体效应(γ=-0.25,CR=-2.34,0<0.05)和客体效应(γ=-0.25,CR=-2.37,p<0.05)均显著,其他行为的预测力均不显著.

从图2中可以看出,在妻子的问题解决情境中,丈夫的积极卷入的客体效应显著(γ=0.22,CR=2.3l,p<0.05),其他行为的预测力均不显著。

从图3中可以看出,在丈夫的社会支持情境中,丈夫的消极行为的主体效应显著(γ=0.22,CR=-2.25,p<0.05),其他行为的预测力均不显著。从图4中可以看出,在妻子的社会支持情境中,妻子消极行为的主体效应(γ=0.32,CR=-2.75,p<0.01)和客体效应(γ=-0.25,CR=-2.59,p<0.05)均显著,其他行为的预测力均不显著。

3.3夫妻互动行为状态效应分析

采用婚姻质量作为状态效应的预测变量,夫妻在各个情境中的互动行为作为自变量,建立主客体互倚模型。结果如下。

从图5中可以看出,在丈夫的问题解决情境中,丈夫的积极卷入的主体效应(γ=0.34,CR=2.82,p<0.01)和客体效应(γ=0.25,CR=1.98,p<0.05)均显著;妻子的积极情绪对妻子的婚姻质量预测显著(γ=0.26,CR=2.06,p<0.05),其他行为的预测力均不显著。

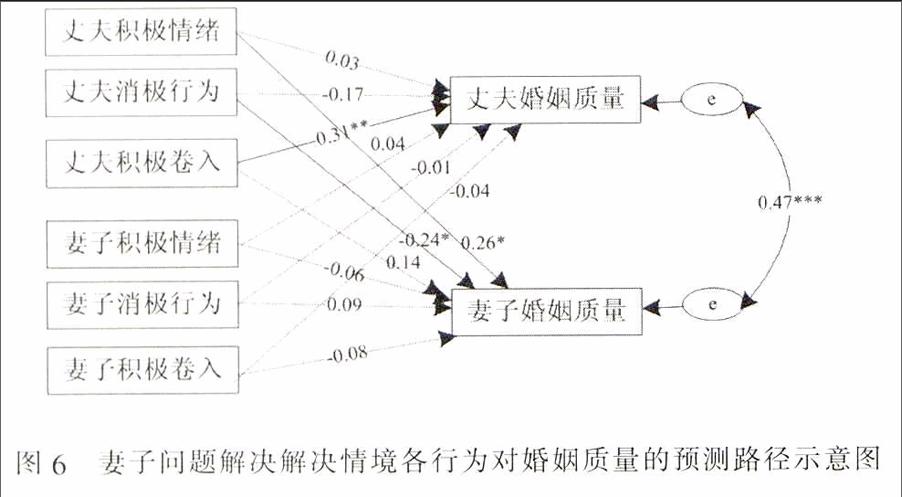

从图6中可以看出,在妻子的问题解决情境中,丈夫的积极卷入的主体效应(γ=0.3l,CR=2.99,p<0.01)显著;丈夫的积极情绪(γ=0.26,CR=2.13,p<0.05)和丈夫的消极行为的客体效应(γ=-0.24,CR=-2.22,p<0.05)显著,其他行为的预测力均不显著。

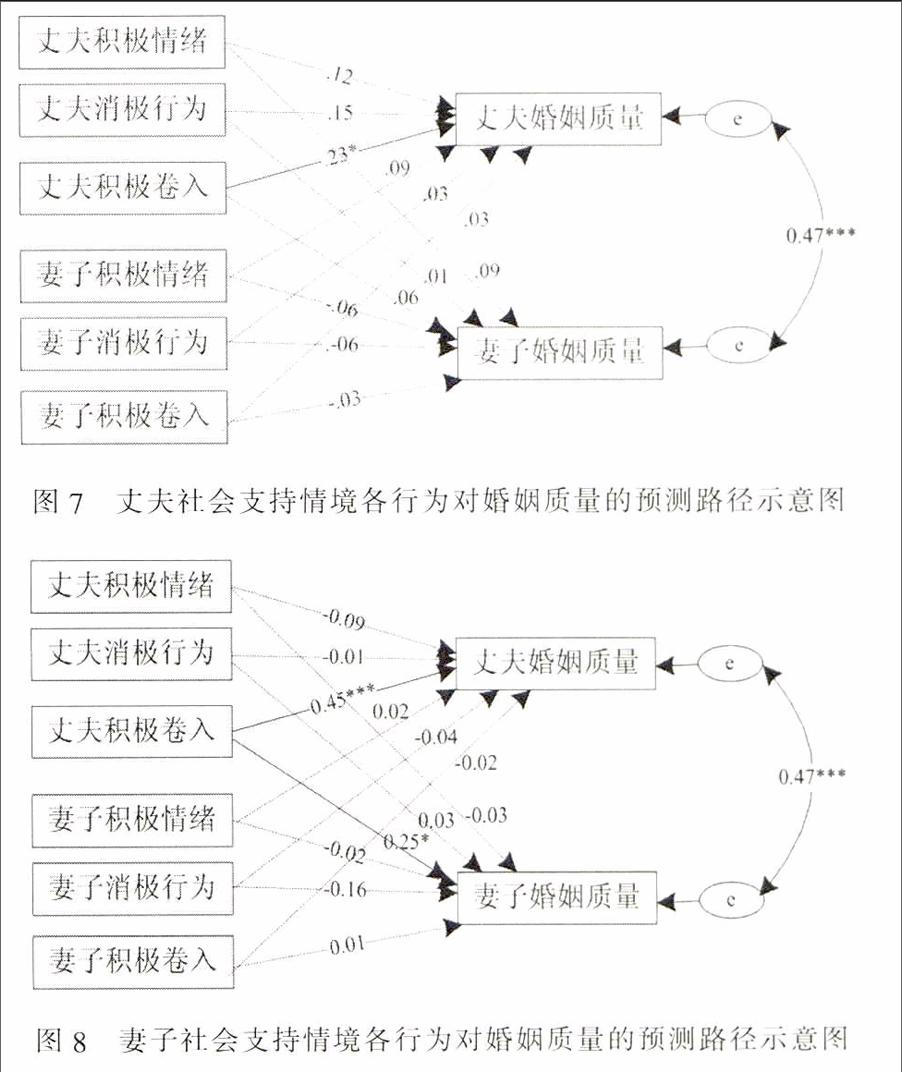

从图7中可以看出,在丈夫的社会支持情境中,只有丈夫的积极卷入的主体效应(γ=0.28,CR=2.01,p<0.05)显著;其他行为的预测力均不显著。

从图8中可以看出,在妻子社会支持情境中,丈夫积极卷入的主体效应(γ=0.45,CR=3.83,p<0.001)和客体效应(γ=0.25,CR=2.07,0<0.05)均显著:其他行为的预测力均不显著。

4讨论

4.1夫妻互动行为的特点

无论讨论丈夫的话题,还是讨论妻子的话题:无论是在问题解决情境,还是在社会支持情境,妻子都比丈夫有更多的抱怨、指责、质问、敌意等消极行为。这和之前西方的研究结论(如Ball,Cowan,&Cowan,1995;Christensen et a1.,2006)以及国内的研究(如琚晓燕,谢庆红,曹洪健,方晓义,刘宣文,2013)均一致。而同时,妻子的积极卷入也显著高于丈夫。这个研究结果似乎让我们看到了女性另外的一面,在夫妻的互动中。除了指责、抱怨、要求外,她们也在积极的想办法,配合对方解决问题,特别是在丈夫的“社会支持”话题中,妻子的积极卷入水平最高。

4.2互动行为的即时效应和状态效应

从总体上看,在四种互动情境中,消极行为对互动满意度的影响(5条显著路径)比对婚娴质量的影响(1条显著路径)更强;而积极卷入对婚娴质量的影响(6条显著路径)比对互动满意度的影响更强(2条显著路径);积极情绪的两种效应都不够强,对互动满意度的影响有1条路径显著,对婚姻质量的影响有2条路径显著。可以说,消极行为的即时破坏力更强,而积极卷入累积起来的状态效应更强。这似乎验证了Fredrickson(1998,2001)提出积极行为的“拓展和建构”(Broaden and Build)理论观点。这个理论认为,积极行为能够扩展人们的注意范围,提升人们的思想和行为的被激活程度,推进行为的灵活性,促进繁衍,抑制因消极行为和情绪引发生理进程和反应。消极行为的作用大多是即时的,与之相对的是,积极行为和情绪能够拓展思想和行为的指令系统,而这一作用是随时间的积累而产生的。

这个结果支持了Sanford(2012)的结果:人们对愤怒、争吵等“硬情绪”的解码过程是“从下而上”的过程(bottom-up process),而对“软情绪”的解码是“从上而下”的过程。也就是说,当对方产生消极敌意等破坏性的情绪时,人们对这些情绪的解码依据的是情绪本身,从下而上,立即对另一个人的情绪和满意度产生影响。而对于积极行为的解码依据的是过往总体经验,例如,丈夫是不是一个面对问题时愿意和妻子一起想办法,已经在妻子的认知中形成一个总体感知。正是这个总体感知影响了人们对积极行为的解码。因此,积极卷入行为的状态效应更显著。

4.3互动行为的即时效应和状态效应的性别差异

从性别的差异来看,妻子消极行为对当下满意度的破坏力比丈夫的消极行为更强:在丈夫的问题解决情境和妻子的社会支持情境中,妻子的消极行为均具有主客体效应;而丈夫的消极行为只在丈夫的社会支持情境中影响丈夫的互动满意度。而比起妻子的积极卷入行为对婚姻质量的影响均不显著的情况,丈夫的积极卷入行为在每个情境下对婚姻质量均有预测力,可知丈夫的积极卷入行为的状态效应更强。之前的研究(Markman,et a1.,2010)把积极卷入行为与积极情绪混淆在一个维度中,因此,并未发现相关的夫妻差异,这也是本研究的创新之处,当把积极卷入行为作为夫妻互动中一个独立的范畴时,发现这些行为对婚姻质量的解释力较强。

从之前的描述分析中也看到,妻子的消极行为显著高于丈夫,而丈夫的积极卷入显著低于妻子的积极卷入行为。也就是说,妻子在互动过程中批评、指责、质问,急于想解决问题,而男性的积极卷入却更能影响婚姻质量。正如Gottman(1994)所指出的:妻子在整个过程中喋喋不休的想要解决问题,而真正对问题解决具有影响力的还是丈夫,在一个男权社会中,男性的行为对总体婚姻质量的影响力更大,这也符合“Less is more”的地板效应,“少的反而是最有影响力的”,男性大多数时候在谈话中比较回避,一旦能够积极卷入谈话,即使他们没有表现出高强度的温暖支持行为,已经可以大大提高双方的婚姻满意度。另一种可能的解释:也许丈夫的积极卷入谈话能够缓冲妻子消极行为对当下满意度的影响,因此消极行为的影响不会累积至状态效应。对于这个解释。需要进一步研究证实。未来也可以设计追踪研究,探索互动行为的长时状态效应,使得互动行为对婚姻质量的影响路径更加清晰。

5结论

本研究条件得出如下结论:

(1)妻子在4个互动中的消极行为均显著高于丈夫;妻子在自己的问题解决和丈夫社会支持话题中的积极卷入显著高于丈夫,妻子的积极情绪只在丈夫的社会支持互动中显著高于丈夫,其他行为无显著差异。

(2)就即时效应而言,妻子的消极行为在丈夫的问题解决和自己的社会支持情境中均具有主客体效应;丈夫的消极行为在丈夫的社会支持情境中具有主体效应;丈夫的积极卷入在丈夫的问题解决情境和妻子的问题解决情境中分别具有主体效应和客体效应;丈夫的积极情绪在丈夫的问题解决情境中具有主体效应。

(3)就状态效应而言,丈夫的积极卷入在丈夫的问题解决和妻子的社会支持情境中均具有主客体效应,在妻子的问题解决和丈夫的社会支持中均具有主体效应;妻子的积极情绪在丈夫的问题解决情境中具有主体效应,丈夫的积极情绪和消极行为在妻子的问题解决情境中均对妻子的婚姻质量产生客体效应。