全球气候治理中的中国角色

——巴黎气候大会后记

2015-10-09□祁琪

□ 祁 琪

全球气候治理中的中国角色

——巴黎气候大会后记

□ 祁 琪

2015年的冬天注定了不平凡,刚刚从伤痛中站起来的巴黎为世界呈现了一场历史性的气候大会。

千呼万唤始出来,这一轮新气候谈判从巴厘岛到哥本哈根,一路艰难地进入巴黎时间,备受国际社会的关注和期待。在这八年里,一方面,《联合国气候变化框架公约》逐步确立了以“国家自主决定贡献”为主、自下而上、体现共同行动、区别责任的方式来推动国际气候合作;另一方面,世界经济格局的变化也成为气候谈判中的不确定因素,以中国为首的基础四国在经济崛起的同时成为主要发达国家气候谈判中的筹码,而中国也逐步构建了生态文明与绿色发展的体系。在这样的背景下,此次巴黎大会以超过150位国家领导人参会、超过180个国家提交“国家自主贡献”、首次有中国最高领导人参会的规模,成为有史以来规格最高的气候大会。开场一如预期地激奋人心,谈判过程也一如料想地曲折艰难,结果是“不完美但意义非常”的《巴黎协定》,作为一场气候谈判,巴黎大会无疑已经成功了。

巴黎气候大会短短13天的谈判成果凝聚了国际社会各界二十多年的努力和智慧,尤其是近年来,政府间气候变化专门委员会(IPCC)、国际教科文组织等组织机构进行了大量专业的科学、人文、伦理等与气候变化相关的研究论证工作,法国为此次大会的顺利推进进行了积极有效的斡旋,美国等发达国家的态度也越来越积极,以及中国近年来作出的巨大贡献和此次有担当的承诺,都是推动巴黎大会成功的重要因素。此次大会的成果不止于《巴黎协定》,气候公正、可持续发展、生物多样性甚至全球正义在更大范围内得到越来越多的共识,这在某种层面上释放了更为积极更有前途的信号。

较之1997年京都气候大会通过的唯一一个强制减排的《京都议定书》,《巴黎协定》看似缺少雄心气魄,然而,从《京都议定书》的发达国家减排到《巴黎协定》的发达国家和发展中国家共同行动,从《京都议定书》坎坷的十年到《巴黎协定》对2020年以后的制度性安排,《巴黎协定》体现了国际社会二十多年来气候谈判的反思和智慧,可能将是最广泛、最可持续、最可操作的气候协定。

《巴黎协定》采用“协议+决定”的形式,共32页(英文版),包括20页的决定和12页的巴黎气候协议。其中,决定包括:协定的通过、国家自主贡献、关于实施本协定的决定、2020年之前的强化行动等,不需要各国立法程序批准。12页的巴黎气候协议列有29条,包括目标、减缓、适应、损失损害、资金、技术、透明度、盘点机制等内容,需要各国立法程序批准。

回顾此次巴黎气候大会,很容易能找到几个关键词来帮助我们整理和思考这场历史性的谈判,目标、责任、中国角色。

目标与责任

《巴黎》目标:各国将加强应对气候变化的威胁,同意要在本世纪末将全球平均气温升高幅度控制在不超过工业化前水平2℃,并进一步朝着不超过1.5℃的目标努力。全球将尽快达到温室气体排放量不再增加的最高点,并在本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

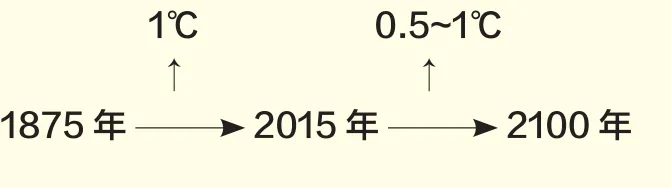

2℃与1.5℃之间这小小的0.5℃也是此次巴黎大会乃至更早前的气候谈判中的难点。自哥本哈根以来的六年里,2℃的控温目标在被大多数国家逐渐接受的同时也一直遭受着学术界、小岛国和其他易受气候影响国家的不满,他们认为,2℃不足以保证这些国家的生存权,也无法维持生物多样性。在这些国家的积极推动下,此次巴黎大会最终确定了“控制在2℃并朝着1.5℃努力”的目标。从1875年(工业化开始)到现在全球气温升高近1℃的现实来看,未来85年0.5℃的升温控制几乎是个不可能完成的任务,这也是为什么该目标的谈判如此之艰难。

虽然按照目前大多数国家提交的自主贡献来计算还达不到2℃的控温目标,更遑论1.5℃,但如果没有目前的谈判成果,估计到本世纪末地球温度将升高3~4.5℃,这将预告着地球灾难性的下一个世纪。值得乐观的是,此次大会也确定了三年后再次审议各国自主贡献,以期提高各国减排承诺。

气候变化是全球性挑战,任何一国都无法置身事外,这一广泛共识在此次巴黎大会上已经得到了体现,然而,面对日益严峻的气候问题和强大的减排压力,责任主要由谁来承担,各国如何有区别地承担责任,这在二十多年的气候谈判中一直是焦点和难点。“共同但有区别的责任”以及符合各自能力的原则自1992年里约大会确定以来,经过多年谈判积累了广泛共识,但同时也面临着世界经济格局的变化带来的不确定性。

此次巴黎大会《巴黎协定》坚持了公平原则、共同但有区别的责任原则、以及各自能力原则,在减排、资金等重要条款上作了灵活表述。在资金方面,发达国家有义务出资帮助发展中国家减缓和适应气候变化,鼓励其他国家自愿出资。在减排方面,明确要求发达国家要继续带头,实现全经济体绝对减排目标,而发展中国家要继续加强减缓努力,鼓励根据各自国情,逐渐实现全经济体绝对减排目标。

IPCC2014年公布的一份报告显示,美国、中国、俄罗斯、巴西、印度、德国和英国对1906年到2005年间的全球气候变暖负有60%的责任。这当中,人均碳排放第一的美国在此次巴黎大会上展现了一定的诚意;碳排放总量第一的中国则在近二十年累计节能减排贡献占全球一半以上的成绩上提交了极有担当的《中国国家自主贡献》,为国际社会所赞赏;美国、欧盟等发达国家认为新的气候协议应当放弃发达国家和发展中国家的“两分法”,反映出各国在能力上的提高、发展的路径和地缘经济现状的改变,据此,印度等迅速崛起的发展中大国成为被攻击的目标;与此同时,“基础四国”也质疑以美国为首的发达国家并没有完全兑现在哥本哈根承诺的每年1 000亿美元的援助资金。最终,《巴黎协定》只能把到2020年提供不低于1 000亿美金这一条写了进去,至于2020年以后的气候资金,那将是下一个五年甚至十年的难题。

目标和责任应当是体现气候公正的具体内容,然而令人遗憾的是,气候谈判中的问题和话语权总是不得不在主要责任国之间,而主要受害国的适应问题似乎没有得到更多的重视。低纬度欠发达地区和小岛国已首当其冲地被迫承受海平面上升、海洋灾害等气候变化带来的负面影响以及因应对气候变化而产生的发展阻力,还有长期背负减贫与发展重任的非洲国家。这或许能寄希望于接下来关于气候资金落实问题的谈判,当然,主要发展中大国的经济发展和责任担当也是气候公正的出路之一。国家主席习近平2015年9月访美期间通过《中美元首气候变化联合声明》宣布,中国将设立200亿元人民币的气候变化南南合作基金,帮助其他发展中国家提高减缓和适应的能力。中国气候变化事务特别代表、中国代表团团长解振华多次强调,中国提供的资金和发达国家在性质上有根本不同,发达国家的资金是义务,是承诺,中国则是自愿的,体现的是中国的责任感。

关键词:中国角色

此次《巴黎协定》能够最终签署,中国角色功不可没,一方面以自主贡献承诺承担了主要责任,一方面为推动谈判和协议签署贡献了最重要力量。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任、中国代表团成员邹骥进行了相关梳理:“首先,中国在会前作了大量双边工作,签署的《中美联合声明》《中法联合声明》《中欧联合声明》《中印联合声明》等发挥了巨大作用,很多谈判最后都是依据中国和这些主要大国签署的联合声明决定的。其次,中国所持的立场和理念对签署协议具有很重大的影响。中国在国内切实采取行动,主动建设生态文明,树立国家自主贡献目标。所有这些行动、政策为协议的签署定下大的基调,具有示范效应。最后,中国坚决维护发展中国家的利益,和广大发展中国家站在一起,始终坚持发达与发展中国家的划分,公约的公平原则、共同但有区别的原则、各自能力的原则。中国的坚持使《巴黎协定》成为一个相对比较平衡、兼顾各方利益的协议。”

2015年6月,中国向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了应对气候变化《中国国家自主贡献》。中国根据自身国情、发展阶段、可持续发展战略和国际责任担当,提出了2020年后国家自主决定贡献的减排目标,包括到2030年单位国内生产总值的二氧化碳排放强度比2005年下降60%~65%、非化石能源比例提高至20%左右、二氧化碳排放尽早达峰以及森林蓄积量增加等多方面的减缓气候变化指标并将付诸实施。

事实上,根据世界银行公布的数据,中国近二十几年累计节能量占全球一半以上,在经济发展的同时对全球节能减排作出了巨大的贡献。“全球碳计划”研究组织近日在《自然-气候变化》杂志发表研究报告称,2015年世界范围内的二氧化碳排放量将趋于平稳,甚至略有下降——主要原因就是中国碳排放自2001年以来的首次负增长。

此次中国的减排承诺引起了国际社会的高度关注和赞赏,但同时也有质疑和担忧,这是否意味着经济增长的快速放缓?是否科学可行?“这组数字的计算,是基于对中国未来人口变化趋势、经济增长率、人均收入、科技发展、国际合作能力等一系列因素全方位判断后作出的。”邹骥作了这样的解释。中国人民大学国家发展与战略研究中心主任郑新业认为,经济结构演化、技术进步和政策调整是中国实现减排承诺的三重保险。

充满雄心和担当的数字背后是科学的判断、全局的谋划、代价的权衡和发展的智慧。提交这样的《中国国家自主贡献》、促进全球气候治理体现了中国的大国担当,同时也符合中国发展的内在要求。

中国“十三五”规划建议提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,将通过科技创新和体制机制创新,实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施,形成人和自然和谐发展的现代化建设新格局。可以想见,接下来的“十三五”规划编制中,结合此次协议,在经济结构调整、能源结构调整中规划下一个五年的低碳发展已是必然。

在《中国应对气候变化的政策与行动2015年度报告》发布会上,中国气候变化事务特别代表解振华提出,“一带一路”合作会越来越和应对气候变化的措施相结合。习近平主席在巴黎宣布中国将于2016年启动在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1 000个应对气候变化培训名额的合作项目,继续推进清洁能源、防灾减灾、生态保护、气候适应型农业、低碳智慧型城市建设等领域的国际合作,并帮助相关国家提高融资能力。这是继2015年9月宣布出资200亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”之后,为帮助其他发展中国家应对气候变化而作出的又一重大承诺。

中国的减排承诺和低碳发展是立足现实的、科学规划的,是具有长远战略眼光的,同时也是体现大国担当和全球治理能力的。而巴黎气候大会确立的新气候制度将推动全球低碳发展的潮流,为发展中国家提供可持续发展的动力,为全球气候公正、发展权益、代际公平开启一个新的征程。

《巴黎协定》内容

原则:公平原则、共同但有区别的责任原则、以及各自能力原则

目标:在本世纪末将全球平均气温升幅控制在不超过工业化前(1875年)水平2℃,并进一步朝不超过1.5℃努力

资金:到2020年提供每年不低于1 000亿美金援助(2025年上调该额度)

模式/机制:

①“自下而上”,各国提出国家自主贡献目标,不再强制分配温室气体减排量

②每5年定期盘点机制(2023开始),以总结协定的执行情况

③允许使用国际转让的减缓成果来实现协定下的国家自主贡献目标

中国贡献

成果:2005年至2014年,单位国内生产总值能耗下降29.9%,二氧化碳排放量下降33.8%,过去20年累计节能减排占全球一半以上

承诺:

①到2030年单位国内生产总值的二氧化碳排放比2005年下降60%~65%;非化石能源比例提高至20%左右;二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰;森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右

②出资200亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”

③于2016年启动在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1 000个应对气候变化培训名额的合作项目