不同腧穴配伍对穴位皮肤电阻的影响

2015-09-18韩明娟谢红阳王瑜蒙欣

周 丹,韩明娟,谢红阳,王瑜蒙欣

(长春中医药大学,长春 130117)

不同腧穴配伍对穴位皮肤电阻的影响

周 丹,韩明娟,谢红阳,王瑜蒙欣

(长春中医药大学,长春 130117)

目的 观察不同腧穴配伍针刺对手阳明大肠经腧穴皮肤电阻产生的影响。方法 选取在校健康学生40例,随机分为2组,分别运用原络配穴法、合募配穴法,选取合谷和列缺,上巨虚和天枢2组穴位。用腧穴电阻测定仪测量每组穴位在针刺前、出针即刻以及出针后10 min皮肤电阻,并进行比较分析。结果 针刺后原络配穴组的各个腧穴的皮肤电阻均有所下降,与针刺前比较差异有统计学意义(P<0.05);针刺后合募配穴组各个腧穴的皮肤电阻也有不同程度下降,其中上巨虚穴的电阻下降明显,与针刺前比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 不同腧穴配伍对腧穴皮肤电阻均有不同程度的影响,可使腧穴皮肤电阻值下降。

腧穴;配伍;手阳明大肠经;皮肤电阻;针灸疗法

针灸治疗体系中腧穴配伍是间接影响临床疗效的重要组成部分。针灸按照理、法、方、穴的辨证理论,以经络辨证为基础,以脏腑辨证为指导,针对病因、病机,进行穴位配伍,制定出符合病证的针灸处方[1]。20世纪70 年代,张人骥等[2]通过用 4 个皮肤电极的方法测量人体阻抗,发现在健康人体体表浅层存在着低电阻带、低阻经络。通过比较,发现“低阻经络与体表传统经络的位置间有着绝非偶然的一致性”,从而揭示出“经络具有电阻率较低的客观物性”。为了能够客观地反映腧穴配伍对于临床疗效的影响,运用合募配穴、原络配穴方法选取手阳明大肠经上的穴位,用腧穴电阻测定仪进行测量,观察不同腧穴配伍方法在针刺前后,腧穴皮肤电阻的变化情况,从新的角度观察不同腧穴配伍对针刺效应的影响,从而为针灸临床工作提供更好的实验依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 长春中医药大学在校健康学生40例,男19例,女21例,年龄(21.65±1.19)岁,将所有观察对象随机分为2组,即原络配穴组及合募配穴组,各20例。2组年龄及性别等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 材料 腧穴电阻测定仪(天津中医学院制)、华佗牌针灸针(0.40 mm×0.30 mm)、75%乙醇、0.9%生理盐水、消毒纱布、记号笔。

1.2.2 方法 穴位的选取和标记:根据《经络腧穴学》[3]中的定位选取,并进行标记。根据配穴原则,原络配穴组选用合谷(原穴)、列缺(表里经络穴);合募配穴组选用天枢(募穴)、上巨虚(下合穴)。电阻测定方法:测试前在穴位1 cm范围内用75%酒精进行涂擦,受试者静息10 min以上,无关电极用蘸有生理盐水的纱布包裹后,握在受试者手中,将探测电极蘸少许生理盐水溶液分别置于被测穴位上,观察该处电阻值,每穴测3次,取平均值,并进行记录。针刺方法:患者取仰卧位,常规消毒后,进行针刺。合谷:直刺0.5~1寸,列缺:直刺或斜刺0.5~0.8寸,天枢:直刺1~1.5寸,上巨虚:直刺1~1.5寸。分别在针刺前、针刺即刻以及出针后10 min,进行电阻测试。

1.3 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件进行统计学处理。数据用均数±标准差(±s)表示;组间比较采用单因素方差分析,组内比较采用配对t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

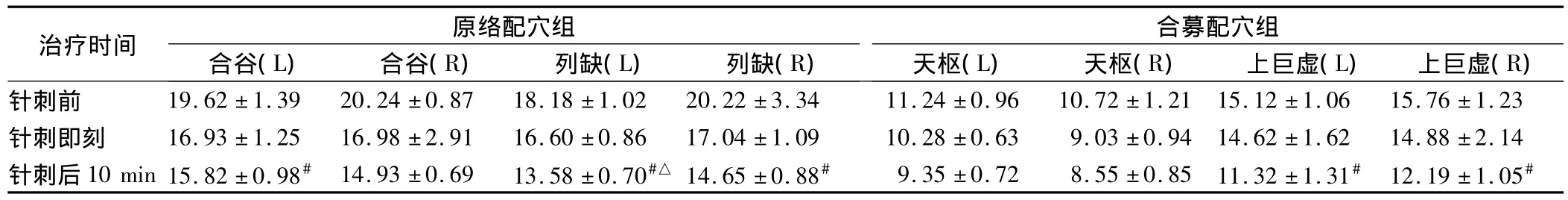

针刺后原络配穴组的各个穴位的皮肤电阻均有所下降,其中左侧合谷穴及双侧列缺穴针刺后10 min的电阻值与针刺前比较有差异;左侧列缺穴与针刺即刻比较有统计学意义。针刺后合募配穴组的各个穴位腧穴电阻也有不同程度下降,其中双侧上巨虚穴的电阻下降明显,与针刺前比较,差异有统计学意义。见表1。

3 讨论

穴位探测是根据机体生理及病理条件下,穴位部位具有某些生物物理特性而发展起来的一种客观显示穴位、辅助诊断疾病的检测技术[4]。20世纪50年代,有学者研究[5]发现,人体体表存在着电阻小、电流容易通过的系统,但经穴部与良导点是相一致的。当内脏疾患或者穴位受到刺激时,才会出现穴位的良导点现象。针刺时穴位导电量的变化,与针刺得气、行针手法等密切相关,提示穴位皮肤电值的变化可作为针刺客观反应指标之一,亦可作为对临床疗效判定及观察或检测某些效应指标的依据。

表1 2组治疗前后电阻值变化比较

腧穴配伍是以中医基础理论为指导,以辨证论治为原则,针对具体病情,结合脏腑经络腧穴功能特性,选取具有特定联系的不同腧穴,运用于临床的腧穴组合。腧穴配伍是腧穴在临床中运用的主要形式,是针灸处方的基础,也是提高临床疗效的关键。腧穴配伍应用既可以发挥每一腧穴的功能,又可以发挥各腧穴功效之间互相协同的作用。《黄帝内经》以阴阳学说、脏腑经络辨证及君臣佐使为主要指导思想,为后世的上下配穴法、前后配穴法、左右配穴法奠定了理论基础[6-7],《难经》创立补母泻子配穴法、泻南补北配穴法、刺井泻荥配穴法和补井泻输配穴法,《伤寒论》蕴含了按经配穴、局部配穴及辨证配穴的配伍方法,是《黄帝内经》与后世的针灸专著《针灸甲乙经》之间的纽带和桥梁[8],《针灸甲乙经》的腧穴配伍主要是特定穴的配伍,《针灸大成》中发展了透穴法。但无论是古代的配伍方法还是现代的配伍方法,都需要在辨证的基础上进行腧穴配伍,而根据“部位所在,主治所在”“经脉所过,主治所及”的理论,也可以有近部取穴和循经取穴等。

现代研究表明,针刺对经穴皮肤电阻有较大影响。针刺正常人或者病人的某些经穴,其穴位的导电量大部分呈上升趋势。捻针时原穴导电量明显上升,留针时随着针感的减弱其导电量降低,起针后继续下降或不变。用补泻手法时,发现原穴导电量也有相应变化,补法时导电量升高,泻法时相反。徐冬梅等[9]采用人体腧穴表面电阻测定仪,分别于春、夏、秋、冬季对2 281名健康人的胃经五输穴体表阻抗进行测试,结果显示:健康人胃经五输穴体表腧穴阻抗值按足三里、解溪、陷谷、内庭、厉兑顺序规律降低,符合“天人相应”中医理论。

本项研究主要采用原络配穴、合募配穴两种临床常用的腧穴配伍方法作用于手阳明大肠经的相应腧穴,通过腧穴电阻测定仪来观察相关穴位皮肤电阻的改变情况。结果表明,不同的腧穴配伍对腧穴皮肤电阻均有明显的影响,所有腧穴电阻值均呈下降的趋势,原络配穴对穴位电阻值变化更为明显,20名受试者接受测试后,合谷、列缺针刺后皮肤电阻值均呈现下降的趋势,其中左侧合谷穴、双侧列缺穴的皮肤电阻较针刺前有统计学意义(P<0.05),左侧列缺穴针刺后10 min皮肤电阻值较针刺即刻降低明显,有统计学意义(P<0.05)。合募配穴组双侧天枢、上巨虚在针刺即刻和针刺后10 min同样表现出了腧穴皮肤电阻下降的趋势,其中双侧上巨虚穴皮肤电阻值较针刺前有统计学意义(P<0.05)。从结果可见,针刺对腧穴低电阻的特性有一定的影响作用,不同腧穴配伍方法对腧穴皮肤电阻可产生不同程度的影响。穴位的低电阻特性可以作为一种现代的经络诊查,其操作容易,过程较短,在一定程度上反映人体病症,但由于相关研究的局限性,其临床诊断机制还有待进一步探究。

:

[1]王婧,刘霁宁.针灸配穴辨证思维的探讨[J].云南中医中药杂志,2007,28(5):29.

[2]张人骥,杨威生.低阻经络研究Ⅱ、健康人常态低阻经络的分布[J].北京大学学报(自然科学版),1978,14(1):135-142.

[3]徐平,沈雪勇.经络腧穴学[M].北京:高等教育出版社,2001.

[4]余曙光,郭义.实验针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,2009:93.

[5]杨晓倩,李厚臣,汤立新.经络穴位低电阻特性的研究概述[J].中国中医药现代远程教育,2009,7(12):232-234.

[6]张夏毅,张天生,王海军.《内经》择穴配伍组方规律浅探[J].江苏中医药,2007,39(9):13-14.

[7]聂斌.针灸处方配穴思路[J].辽宁中医杂志,2005,32(1):23-24.

[8]张建辉.《伤寒论》针刺取穴与配穴浅析[J].实用中医内科杂志,2007,21(1):10-11.

[9]徐冬梅,谢玉华,余乃登,等.健康人胃经五输穴体表阻抗的规律性研究[J].贵阳医学院学报,2005,30(6):523-524.

Effect of different acupoints compatibility on acupoint skin resistance

ZHOU Dan,HAN Mingjuan,XIE Hongyang,WANG Yumengxin

(Changchun University of Chinese Medicine,Changchun 130117,China)

ObjectiveTo observe the changes of acupoint skin resistance Large Intestine Meridian of Hand-Yangming after acupuncture by different acupoints compatibilityProvide better experimental basis for acupuncture clinical work.MethodsChoose 40 healthy students,randomly divided into 2 groups treated with Yuan-(source)and Luo-(connecting)Points Method and He and Mu points Method,choose Hegu(Li4)and Lieque(L7),Shangjuxu(S37)and Tianshu(S25)Measuring acupoints skin resistance with resistance detector in each group before acupuncture,acupuncture immediate and withdraw the needle after 10 minutes,then comparative analysis.ResultsEach acupoints skin resistance of Yuan-(source)and Luo-(connecting)Points Method are decreased after acupuncture,with statistically significant difference compared with before acupuncture(P <0.05).Each acupoints skin resistance of He and Mu points Method are decreased with different degree after acupuncture,especially on Shangjuxu(S37),with statistically significant differ-ence compared with before acupuncture(P <0.05).ConclusionDifferent acupoints compatibility on the skin resistance acupoints have different degrees of influence,Acupoints skin resistance are decreasedThe regular pattern and mechanism deserve further study.

acupoints;compatibility;large intestine meridian of hand-yangming;skin resistance;acupuncture therapy

R245.9

A

2095-6258(2015)04-0798-03

10.13463/j.cnki.cczyy.2015.04.052

长春中医药大学SRT项目资助“不同腧穴配伍对穴位电阻的影响”资助(2013)。

周 丹(1981-),女,医学博士,主要从事特定穴理论与临床研究。

2014-12-15)