津沙,一座屹立的抗战文化博物馆

2015-09-10津沙抗战文化研究课题组

大江澎湃,奔腾不息。

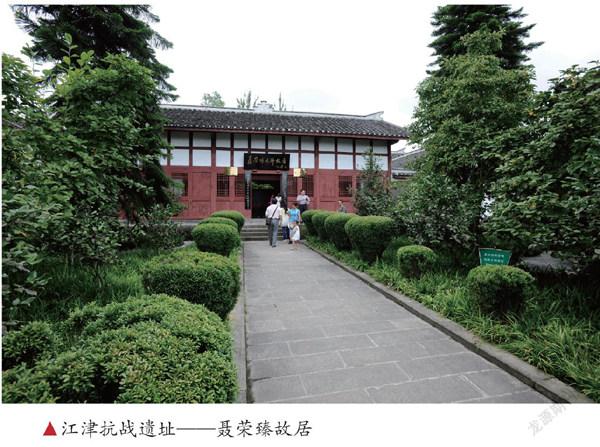

抗日战争时期,位于重庆西南部长江之滨的江津,以其得天独厚的区位优势、经济基础和人文底蕴,被确定为战时疏散区。随着大批文化机构、学校和工矿企业的迁入,大量人才也随之涌入江津。其境内一时精英荟萃、文脉昌盛,成为抗战大后方区域性政治、经济、文化、教育和援战中心,后来形成了著名的“津沙抗战文化区”。目前,江津地区有国家级抗战遗址1处、省级19处、区级5处、文物点14处、其余38处,一共77处,分布在11个镇街,以文化重镇白沙最为集中。其中,保存完好的有28处,占36%;保存较好的有20处,占26%;其余的保存一般或已经灭失。这与保护的级别及相应的保护条件有关,国家级、市级和区级的抗战遗址因为经费投入较多,一般都保存较好,如聂荣臻故居、陈独秀旧居、聚奎书院、鹤年堂、重庆女子师范学校旧址、张爷庙等。津沙地区抗战遗址数量多、规模大,是重庆市抗战遗址重点调查的12个区县之一。从地理上看,其分布基本上呈以长江为中轴线,以白沙、几江、德感三地构成“三角形”的布局态势。从类别上看,属于政府部门类的有14处、学校类31处、名居类6处、名墓类6处、题刻类5处、厂址类4处、活动场所类4处、其它类型7处。抗战遗址本身不仅具有不可再生性和不可替代性,而且其包含的历史信息和精神内涵,生动形象地讲述着中华民族万众一心、抵御外辱的抗战历史。

津沙抗战文化区的形成书写重庆抗战史上浓墨重彩的一笔

江津自南齐武帝永明五年(公元487年)建县以来,至今已有1500余年历史。江津白沙于北宋雍熙四年(公元987年)建镇,历经元、明、清数朝,经济发达。经济的繁荣必然带来文化教育的发展。明、清以来,江津境内有较为著名的聚奎书院、几水书院、育才书院、栖清书院四大书院,创办于1870年的白沙聚奎书院居四大书院之首。国民政府迁都重庆后,迫于日机轰炸频繁,重庆市区的安全受到极大威胁,大批政府机关和文化机构纷纷迁至市郊。其中,大多数机构迁到江津境内的白沙、几江、德感等地,尤以学校最为集中。1942年,白沙镇大、中、小学生达到1万多人,被稱为“学生之城”。从1937年国民政府迁渝,到1946年还都南京,几年间,白沙镇聚集了国民政府的相关政府机构、学校和工厂,这些场所和设施成为今天了津沙抗战遗址的主要内容。也正是由于各级学校、文化机构和团体的大量会聚,白沙迎来了众多教授、学者、文学家、艺术家和社会名流。陈独秀曾在白沙镇的鹤年堂里作了他人生的最后一场报告;冯玉祥在白沙镇举行了轰动全国的献金运动;于佑任在白沙镇题写了“奋乎百世、顶天立地、继往开来”的警世恒言。津沙地区在抗战期间开创了人文荟萃的繁盛局面,“津沙抗战文化区”在重庆抗战史上书写了光辉灿烂的一页。

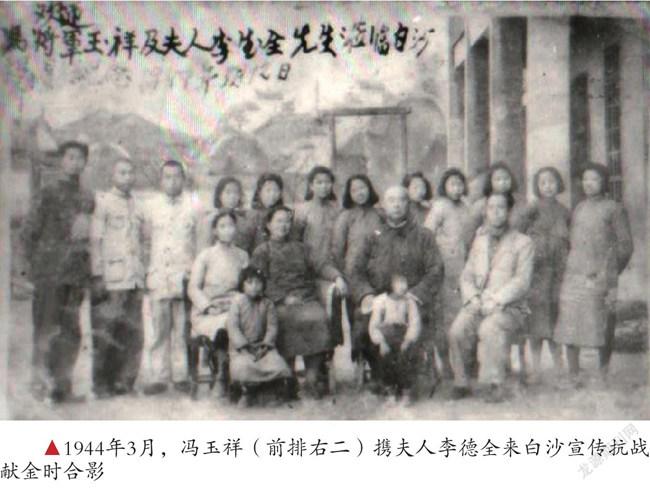

抗战时期内迁津沙学校的历史,不仅是中华民族抗战史的重要组成部分,也是中国教育史上灾难深重而又坚持奋进的历程。大量内迁人员尤其是学校师生与津沙人民团结一致,深入开展抗日救亡运动。国难当头,许多学者、教授呕心沥血,为国育人;莘莘学子为拯救国家、民族危亡,奋力求学。他们给津沙人民带来了先进思想与文化,为津沙的教育发展和抗战文化运动的兴起作出了不可磨灭的贡献。这是内迁学校赠予津沙地区近代教育文化史上一笔弥足珍贵的精神财富。如今,许多可钦可叹的事迹仍然在津沙大地传颂着:1944年3月,时任国民政府军事委员会副委员长的冯玉祥偕夫人李德全来到白沙镇西河坝开展抗日募捐活动,各机关、学校、企业与各界人士积极响应,一次性为抗战捐款700多万元,创全川各镇募捐数额之最,冯玉祥还亲自撰文赞誉白沙为“最爱国的市镇”。

津沙抗战遗址的保护

让历史的沧桑与荣耀供世人永久瞻仰

近年来,江津区委、区政府高度重视抗战遗址的保护和利用工作,采取多项措施,加大维修力度,综合利用遗址价值,成效显著。

大力开展文物普查。重庆直辖以前,江津主要以保护革命遗址遗迹为主。此间,江津历经撤县设市、撤市设区过程。1985年至1987年,江津利用3年时间完成文物普查。1990年9月,江津县政府公布第一批文物保护名单,共53处,包括革命遗迹和革命纪念建筑物13处。2000年4月,白沙镇被重庆市政府公布为首批历史文化名镇。2007年9月至11月,江津文物部门聘请重庆师范大学文博专业学生组成调查队,运用GPS、地形图等调查工具,开展了对抗战文化遗址调查工作。2008年,江津区作为先进单位在重庆市三普工作电视电话会议上进行了经验交流,丰硕的调查成果,使江津区的抗战文化遗址的数量和质量均在重庆各区县中排名第一。

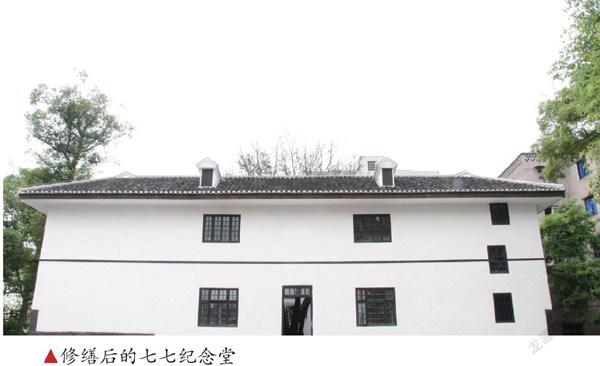

积极做好升级申报。在调查工作取得显著成绩的基础上,江津区加大了对抗战文化遗址的升级申报工作。2000年9月,重庆市政府公布了第一批市级文物保护单位,共148处,其中江津有4处,包括聂荣臻故居、陈独秀旧居、聚奎书院、江津中学旧址,均为抗战文化遗址。随着社会经济的发展,江津市政府对抗战遗址保护工作加大重视,下发了《江津市文物保护单位巡视检查报告制度》和《江津市文物保护网络建设管理制度》。2009年12月,重庆市政府公布了第二批文物保护单位,共193个,江津占9处,包括南京内学院旧址和白沙抗战遗址群。其中,白沙抗战遗址群含11个抗战遗址点,分别是夏仲实公馆、张爷庙、卞小吾故居、七七纪念堂、鹤年堂、高洞电站、黑石山抗战题刻、国民政府审计部、国立中央图书馆、国民党党史编撰委员会、第二陆军医院。2010年,重庆市政府审批了《白沙古镇保护规划》,该规划荣获重庆市城市规划优秀设计一等奖。同年,白沙镇被国家住建部、国家文物局命名为第五批中国历史文化名镇。

加大維护修缮力度。从2009年开始,江津区全面启动抗战遗址维修保护工作。2010年,完成了张爷庙、聚奎书院等4个抗战遗址的维修方案设计。2013年,完成了张爷庙的维修工作。2015年1月15日,重庆市政府办公厅下发通知,从2015年开始,将用3年时间,对全市50个抗战文化遗址进行修缮保护,其中包括江津的6个抗战遗址:国立中央图书馆旧址、国民党党史编撰委员会旧址、卞小吾故居、第二陆军医院旧址、国民政府审计部旧址、夏仲实公馆,均集中在白沙镇。目前,江津区已投入资金5200多万元,先后完成了聂荣臻故居、陈独秀旧居、南京内学院旧址、鹤年堂、聚奎书院、重庆女子师范学校旧址、张爷庙、七七纪念堂等抗战遗址的保护维修工作,并对外开放抗战遗址点17处。在完成鹤年堂维修后,顺势开展聚奎大讲堂等活动,使遗址文物在新时期发挥新的作用。

加强日常管理工作。江津区除统一对全区29处区级、市级、国家级抗战遗址进行挂牌保护外,特别重视抗战遗址的日常管理工作。以白沙镇为例,按照“整体控制、重点保护、统一协调”的原则,该镇划分了重点保护建筑物、重点保护区和环境协调区三个保护层次,成立了保护领导小组,设立了专门的管理办公室,制定了具体管理办法,建立、健全了保护措施和管理网络,取得了明显效果。

津沙抗战遗址的现实价值充分彰显“民族魂、重庆根”的城市精神

教育价值。津沙抗战遗址拥有取之不尽用之不竭的教育资源,是其他历史文物资源无法比拟的。抗战遗址中大量实物形式的历史符号系统因其经常化、具体化,在进行历史教育、增强公民的历史意识方面起到了巨大的效用,这是让人们重新回顾历史、进行一次抗战历史教育的良好方式。

文物价值。江津数量庞大的抗战遗址,大多都具有重要的文物价值。迄今,白沙镇里仍保留着堪称重庆市最大的巴渝山地民居建筑和抗战遗址群落,作为名副其实的巴渝山地民居建筑和抗战文化博物馆,充分彰显了“民族魂、重庆根”的城市精神。

旅游价值。尘封了半个多世纪的抗战遗址,是江津独特的旅游资源。近年来,随着红色旅游的兴起,将抗战遗址打造成为缅怀学习、参观游览的旅游景点,既有利于历史文化价值的传承、遗址的保护,同时也是江津向世界展示的窗口,以求实现社会价值和经济价值的“双赢”。

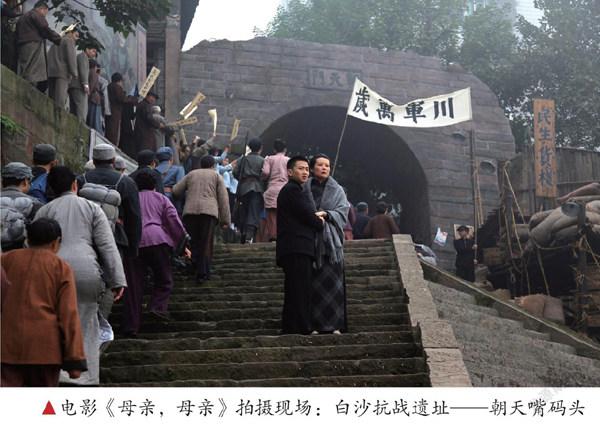

江津区在做好抗战遗址科学保护、合理利用的同时,特别注重培育和传承以爱国主义为核心的抗战精神。通过开展学术课题研究、开放抗战陈列馆、举办抗战文化艺术节、编演历史情景剧、开辟红色旅游线路、打造老重庆风貌影视基地等多种方式,让市民在了解历史的同时,传承了优秀传统文化;还原历史的同时,搭建了合作交流的平台;典藏历史的同时,积极寻找当今经济发展的新因素。

(图片来源:津沙抗战文化研究课题组提供)

(责任编辑:邓明珠)