纳西族

2015-08-31尹博林

尹博林

纳西族是我国有着悠久历史和文化的少数民族之一,现有人口32万余人。纳西族主要聚居在云南省丽江市古城区、玉龙纳西族自治县,其余分布在维西、香格里拉、宁蒗、德钦和四川盐边、盐源及西藏的芒康等县。纳西族在历代汉文献中有不同称呼,汉晋时期称为“摩沙夷”,唐代称为“磨些”,元、明、清一般称为“麼些”,近代称为“麼些”“摩西”“摩梭”。一般自称为“纳”“纳西”“纳日”“纳恒”等。新中国成立以后,确立了民族平等政策,1954年,中央民委派出云南民族识别调查小组,根据“名从主人”和大多数纳西族同胞意愿,确定族称为纳西族。

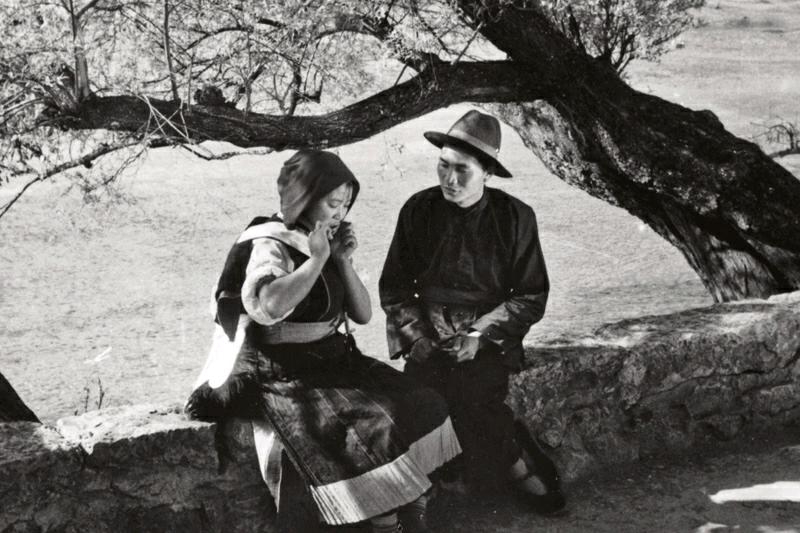

纳西口弦 “阔阔”。 纳西族的口弦又称为“阔阔”,长约13厘米,宽约0.5厘米,用竹子制成,中间挖一道槽,刻一片簧。“阔阔”又分单片口弦和三片口弦两种,以三片口弦为多。单片口弦称“歹阔阔”,意为拉奏之口弦;三片口弦称“抗阔阔”,意为弹奏之口弦。吹奏时将“阔阔”对准口腔用手指轻轻拨弹,声音在口腔里起到共鸣,以气息的调节使音色加以变化。吹奏者多以即兴创作的词以五言诗的形式,按口弦传统调试,以气息调节口弦声表达出来,相传口弦调有多达77种。口弦是纳西族青年男女最喜欢的乐器。过去,几乎人人都不离身地携带一副口弦,在劳作之余弹唱娱乐。邂逅相逢的青年男女常常用口弦互探对方的心意,以口弦作为媒介而成为知交、恋人。

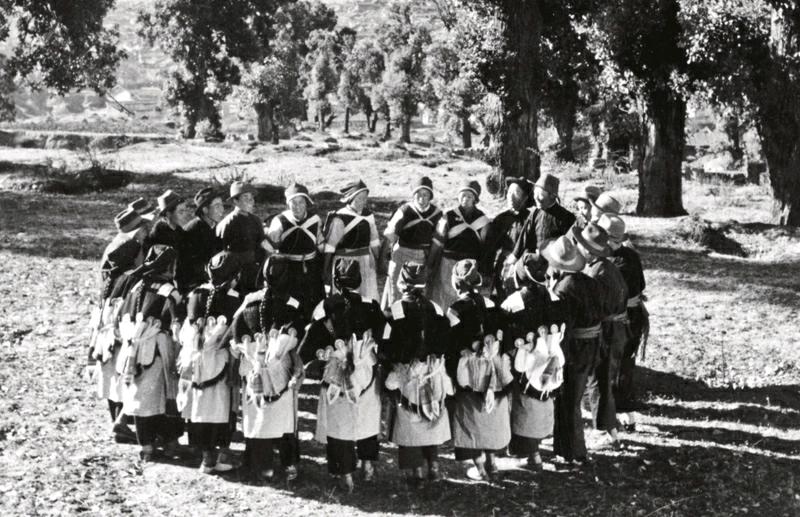

纳西族歌舞“阿仁仁”。“阿仁仁”又音译为“哦热热”。是集诗、歌、舞于一体的一种传统歌舞。相传最早是牧羊人丢了羊,于是他们集体学羊叫,呼唤羊群回来的歌舞。舞者们手拉手围成圈,在过去多由长者领舞领唱,按传统歌调或即兴编词,众人合而歌之,面对圆圈中心跳着屈膝、跨步、前后闪动舞步,动作单纯而粗犷。男声高亢嘹亮,女声伴唱有疾速的颤音,开始一人喊号,然后众人跟上齐声唱和。

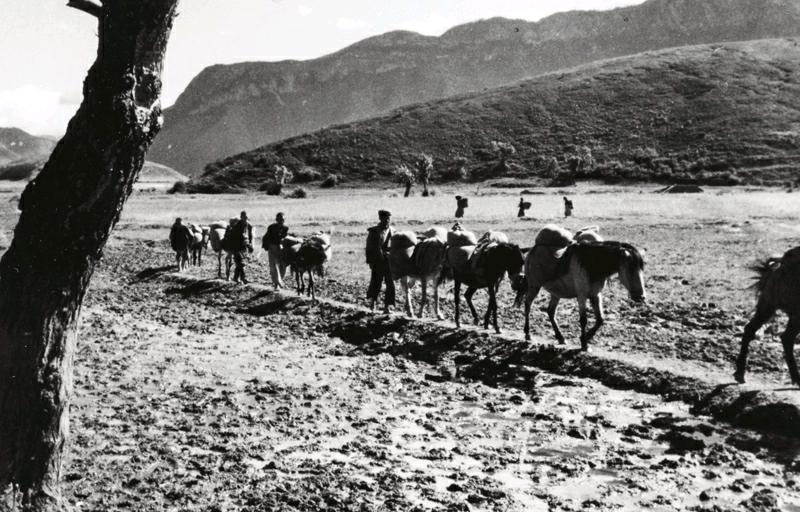

纳西马帮。纳西族是羌人后裔,先民曾经有过长期的游牧迁徙生活。马,是纳西人所依托的重要运载者,定居农耕后,畜牧业也很发达,积累了很多的驯养牲畜的经验。纳西人用图画象形文字书写的东巴经中有《马的来历》等歌颂马的经书,人去世后,要由马驮着灵魂回归“祖先之地”;丽江马以身短体矮、能负重、善行山路而闻名。纳西人禁忌吃马肉。从东巴经的记载和纳西民歌来看,过去纳西族女子也喜欢骑马。

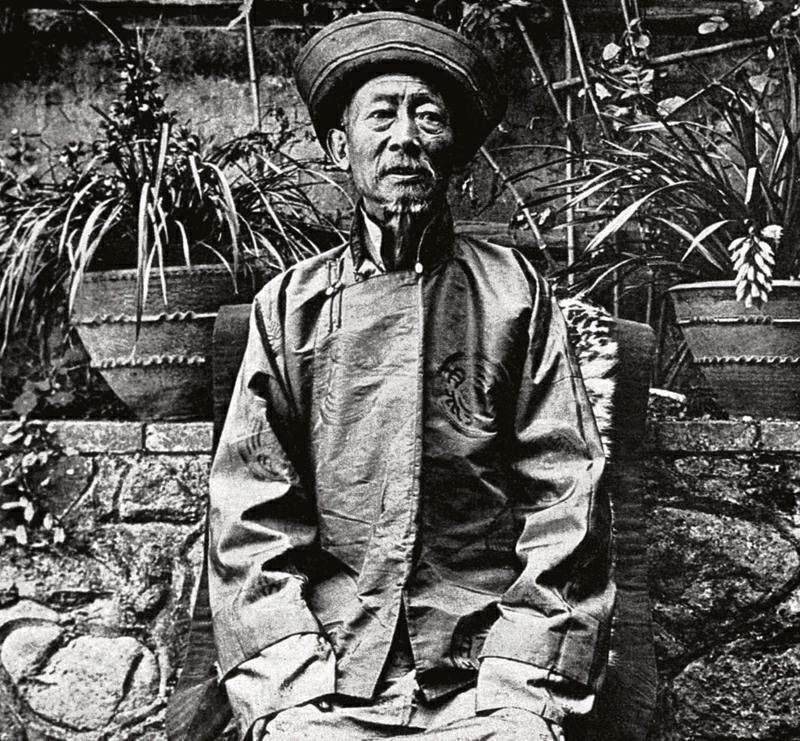

纳西古乐。纳西古乐是约在明代由汉族的佛教与道教音乐传入后产生的洞经和皇经音乐,现在流传保存下来的只有洞经会(俗称“谈经班”)的洞经音乐。整个乐曲最早分为“神州”“华通”两个大乐章,后来根据内容的不同,转变为五十多调,一般经常演奏的有“小白梅”“万年欢”“到春来”“到夏来”“到秋来”“到冬来”等二十余首,多用于婚、丧、祝寿等仪式。在纳西古乐中使用的乐器中,保留着三种外地洞经乐队中难以看到的古老乐器“苏古笃”“曲项琵琶”“波伯”,使得丽江洞经音乐无论在形式上或情调上都显示出典雅、古朴的风采。

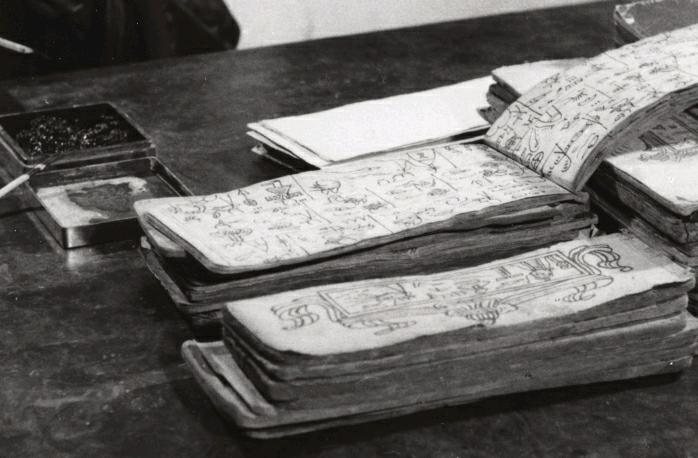

纳西文字和铜器。纳西象形文是一种比较古老的文字符号,纳西语称为“森究鲁究”,意为“木石之痕迹”,说明这种文字的产生年代很早,见木画木,见石画石,是以图画的方法写成的文字。

纳西铜器有红黄两色,素有制作精良、耐久适用之誉,有锅、盆、瓢、勺、锁等十多种,深受各族人民的欢迎。新中国成立前,在丽江大研镇,曾有一条专门制作铜器的“金鑫街”,叮当之声,传出数里。

纳西族服饰。丽江地区的纳西族女性服饰,上穿大襟宽袖布袍,袖口捋至肘部,外加紫色或藏青色坎肩;下着长裤,腰系用黑、白、蓝等色棉布缝制的围腰,上打百褶,下镶天蓝色宽边;背披“七星羊皮”,羊皮上端缝有两根白色长带,披时从肩搭过,在胸前交错又系在腰后。羊皮披肩是丽江纳西妇女服饰的重要标志,它一般用整块纯黑色羊皮制成,剪裁为上方下圆,上部缝着6厘米宽的黑边,下面再钉上一字横排的七个彩绣的圆形布盘,圆心各垂两根白色的羊皮飘带,代表北斗七星,俗称“披星戴月”,象征纳西族妇女早出晚归,披星戴月,以示勤劳之意。

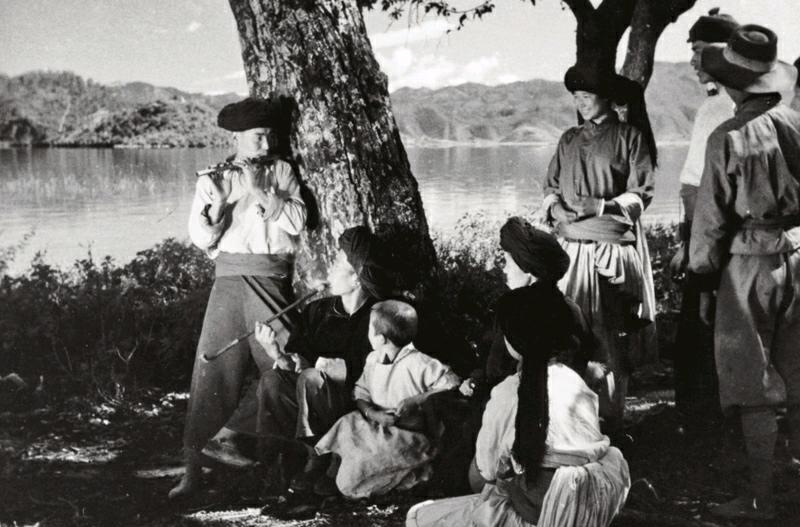

摩梭人。永宁地区、泸沽湖周边的纳西族人,一般被称为摩梭人,具有独特的民族习俗。摩梭人是中国唯一仍存在的母系氏族社会,实行“男不娶,女不嫁”的“走婚”制度。家庭由最年长或最有能力的老祖母掌握权力,居住于独立的祖母房,若家中最老一辈有多名成员,则以有能者为当家,又有“舅掌礼仪母掌财”的制度。成年女性居住于二楼,称为花楼,其兄弟与舅舅则居住于一楼。只有花楼的房间开有外窗,以供走婚的男子出入。